原发性腹膜后平滑肌肉瘤手术治疗的临床效果分析

2022-05-24李阳丘辉吴剑挥李成鹏刘伯南刘峭郝纯毅吕昂

李阳,丘辉,吴剑挥,李成鹏,刘伯南,刘峭,郝纯毅,吕昂

北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所软组织与腹膜后肿瘤中心/恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室 北京 100142

平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma,LMS)是起源于平滑肌细胞的软组织肉瘤,常发生于子宫、胃肠道等,腹膜后也是较常见的发生部位之一[1-2]。原发性腹膜后平滑肌肉瘤(retroperitoneal leiomyosarcoma,RLMS)是腹膜后肉瘤的常见类型,约占20%,发生率仅次于脂肪肉瘤[3]。外科手术是可切除RLMS治疗的基石,其术后8年的总生存率约为40%[4]。在腹膜后肉瘤的各种亚型中,RLMS相对容易出现远隔转移,高达50%的患者死亡与远隔转移有关[4-5]。研究表明,RLMS的围手术期化疗未能显著改善患者的生存结局[4,6-7]。因此,对于可切除的RLMS,根治性手术切除仍是首要选择。对于不可切除的晚期RLMS病例(如远隔转移、重要脏器受累等),以吉西他滨+多西他赛、多柔比星以及曲贝替定为代表的化疗方案具有一定的疗效[8]。由于腹膜后腔潜在空间较大,即使肿瘤体积巨大,累及多个脏器,也可能没有明显的症状,且RLMS常起源于腹膜后大血管壁(如下腔静脉、肾静脉、生殖静脉等)或累及邻近的大血管[9],因此,此类手术往往需要联合脏器切除(包括联合大血管切除)以实现en-bloc切除,这对手术团队的理念、经验、技术等提出了很高的要求[10]。本研究分析RLMS手术治疗的临床效果,分享笔者团队的诊治体会,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析北京大学肿瘤医院软组织与腹膜后肿瘤中心2011—2020年收治的41例RLMS患者的临床资料。患者年龄34~83岁,中位年龄为53(43,64)岁;男性6例(14.6%),女性35例(85.4%)。22例(53.7%)患者存在首发临床表现,其中腹部胀痛或不适13例(31.7%),腰背部不适6例(14.6%)、肿物可扪及5例(12.2%)、发热2例(4.9%)、便秘2例(4.9%)、膀胱刺激征2例(4.9%)、直肠刺激征1例(2.4%);其余19例(46.3%)患者无首发临床表现,均于健康体检时发现肿瘤。27例(65.9%)患者无RLMS手术史,为初治病例;其余14例(34.1%)患者有RLMS手术史,为复发病例。所有患者的影像学和病理资料均分别经过影像科和病理科的复核。术前所有患者均签署手术知情同意书,本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)符合RLMS的诊断标准;(3)在我院行RLMS相关的手术治疗。排除标准:(1)胃肠道及子宫来源的平滑肌肉瘤;(2)同时或既往存在其他恶性肿瘤;(3)同时参加其他研究。

1.3 围手术期管理

患者均完善术前评估及经多学科查房讨论,排除禁忌证后实施手术。手术均由北京大学肿瘤医院软组织与腹膜后肿瘤中心的外科团队完成。手术均以en-bloc切除为目标,必要时进行联合脏器切除,并视情况对切除的重要血管进行重建(断端吻合、邻近血管搭桥、人工血管置换等)。术后予以预防性抗感染(第二代头孢菌素为主)、营养支持、预防血栓形成等措施。对于联合大血管切除的患者,如无高危出血风险,术后尽早(24 h后)予以低分子肝素抗凝。术后定期复查四肢动静脉血管超声、腹盆腔CT(通常1次/周),并及时处理潜在的并发症。

1.4 观察指标

(1)手术相关指标:肿瘤病灶数目、FNCLCC分级【根据1984年由法国癌症中心联盟肉瘤学组(Fédération Nationale de Centres de Lutte Contre le Cancer,FNCLCC)制定的分级系统对肿瘤进行组织学分级[11]】、手术切除情况【完全切除(R0+R1)定义为“手术者判定彻底切除了肉眼可见肿瘤”,反之定义为不完全切除(R2)[11-13]】、联合脏器切除情况、联合大血管切除情况、肿瘤最大径、手术时间、术中出血量、术后住院时间。(2)术后并发症情况,根据Clavien-Dindo分级对术后并发症进行分级[14]。(3)围手术期死亡情况。(4)术后随访情况。

1.5 统计学方法

使用R语言(4.0.5版)进行统计分析。计量资料以M(QL,QU)表示,计数资料以[n(%)]表示。本研究的主要预后终点是术后总生存期,次要终点是术后无复发生存期。生存曲线采用Kaplan-Meier法绘制。

2 结果

2.1 手术相关指标

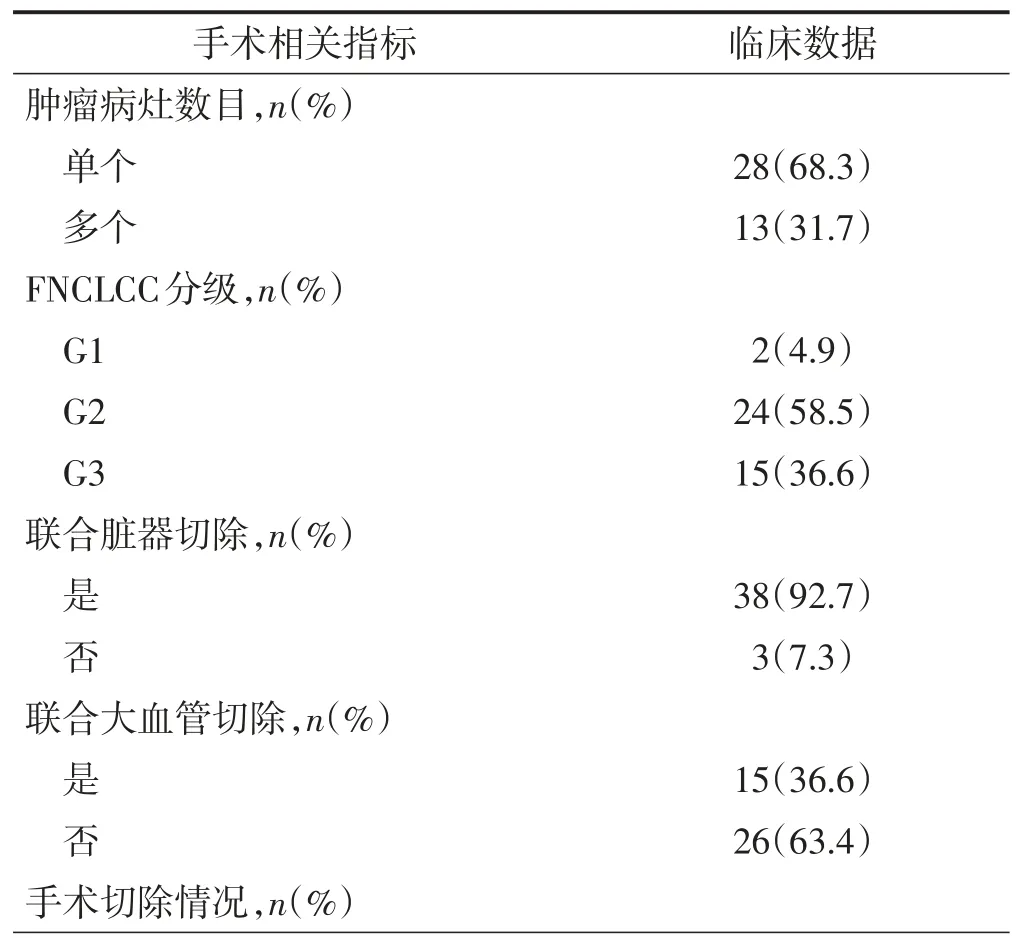

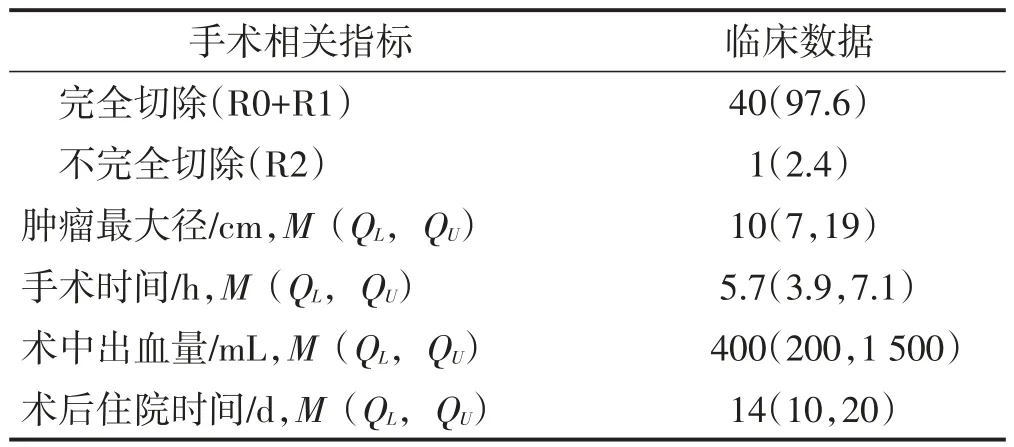

41例患者中,肿瘤病灶数目:单个病灶28例(68.3%)、多个病灶13例(31.7%);FNCLCC分级:G1 2例(4.9%)、G2 24例(58.5%)、G3 15例(36.6%)。40例患者(97.6%)实现完全切除,1例因腹盆腔肿物多发融合而无法实现完全切除。有38例(92.7%)患者行腹膜后肿物联合脏器切除术,共切除155个脏器,联合切除的脏器主要有结直肠、输尿管、大血管、肾脏、小肠、子宫、脾脏、胆囊、胰腺体尾部等,其余3例为单纯腹膜后肿物切除。未联合大血管切除的患者有26例(63.4%),联合大血管切除的患者有15例(36.6%),包括联合切除下腔静脉6例、髂动脉+髂静脉4例,髂静脉2例、下腔静脉+髂动脉1例、下腔静脉+髂静脉1例、肠系膜上静脉1例,其中有9例患者因血管缺损长度较大,需使用人工血管置换完成重建(4例下腔静脉、5例髂血管),其余6例无需人工血管重建。切除肿瘤的中位长径为10(7,19)cm,中位手术时间为5.7(3.9,7.1) h,中位术中出血量为400(200,1 500)mL,中位术后住院时间为14(10,20)d。见表1。

表1 手术相关指标

表1(续)

2.2 术后并发症情况及围手术期死亡情况

41例患者中,7例(17.1%)患者出现并发症,其中Ⅰ级1例(2.4%),为行人工血管置换患者;Ⅱ级4例(9.8%),其中3例为未行大血管手术患者、1例为行人工血管置换患者;Ⅳ级有2例(4.9%),其中1例为未行大血管手术患者、1例为行人工血管置换患者,见表2。无围手术期死亡病例。

表2 术后并发症情况

2.3 术后随访情况

随访截至2021年11月23日,中位随访时间为50.0(32.6,71.5)个月,无失访患者。随访期间13例患者出现局部复发,11例患者出现远隔转移(单纯肺转移4例,单纯肝转移3例,肝肺同时转移3例,肢体转移1例),10例患者死亡。排除1例未实现完全切除的患者后,对其余40例患者进行生存分析。患者中位总生存期未达到,5年总生存率及无复发生存率分别为65.7%(95%CI为49.3%~87.7%,图1A)及54.6%(95%CI为38.8%~76.8%,图1B)。

图1 RLMS患者的术后生存曲线

3 讨论

RLMS是腹膜后肉瘤中常见的类型,具有腹膜后肉瘤的普遍特点,例如通常起病隐匿、一经发现往往瘤体较大、与周边解剖关系复杂等。由于目前的系统治疗效果尚不够理想,因此,对于可切除病例,根治性切除仍是唯一可能治愈的方式[15]。因RLMS常累及多个脏器,手术治疗时往往需联合脏器切除。此外,RLMS好发于腹膜后大血管,有相当一部分病例起源于或侵犯腹膜后大血管,常需联合大血管切除及重建。en-bloc切除作为临床医师一致的原则和目标,其具体的手术方式取决于RLMS的位置、大小及其与周边的解剖关系等。

本中心在术前全面细致的评估和多学科诊疗的基础上,积极开展联合脏器切除术(包括联合大血管切除)。在本研究的41例患者中,除1例患者未能实现完全切除外,其余患者均实现了完全切除(97.6%,40/41),38例(92.7%)进行了联合脏器切除,15例(36.6%)联合了腹膜后大血管切除。本研究中,结直肠、输尿管、大血管及肾脏等为最常联合切除的脏器,其中下腔静脉、髂静脉及髂动脉是最常联合切除的血管。联合消化道切除并行人工血管重建术曾存在一些手术安全方面的顾虑。传统理念认为,由于人工血管作为移植物,存在着对感染的耐受性较差、更容易形成血栓等劣势,而消化道手术则属于污染手术,更容易诱发移植物相关的感染。因此,同期行消化道手术和腹盆腔人工血管置换术属于“高危”术式,应尽量避免,如果可能,应当首先考虑采用自体血管断端吻合、移植或旁路转流术[16-18]。在临床实践中,本中心对条件允许的髂总动脉切除患者实施对侧髂内动脉转位重建术,获得了良好的治疗效果[19]。然而,由于RLMS累及范围大,消化道和大血管同时受累率高,有时为了确保实现en-bloc切除而必须同时切除部分胃肠道和较长段的大血管,若术中无法实施自体血管重建,就需要使用人工血管进行重建。根据笔者团队的经验,联合消化道切除与人工血管重建具有一定的安全性和可行性。通过严格的无菌操作、术中充分引流、术后积极防治感染、术后定期复查影像学,以及必要时及时穿刺引流等方式,可以降低术后感染的发生率和危害程度。此外,在术后早期使用低分子肝素抗凝,可以降低人工血管内血栓形成的风险。在本研究中,所有行大血管手术的患者(无论是否行人工血管置换)术后均未发现血栓形成。

本研究的总体并发症发生率为17.1%,无围手术期死亡病例,5年总生存率及无复发生存率分别为65.7%及54.6%,该结果与国际高水平肉瘤中心数据相仿[4,10],提示手术治疗的临床效果令人满意。然而,需要注意的是,此类手术往往规模较大、围手术期风险高,需要组建来自肝胆胰外科、胃肠外科、血管外科、泌尿外科、妇科甚至胸外科医师的手术团队,以应对术中各种随时可能出现的复杂挑战。此外,联合脏器切除、术中大量失血等手术打击,会不可避免地增加术后并发症的发生风险,这需要多学科团队进行充分的术前评估,围手术期多科室协同化、精细化管理。已有多项研究表明,腹膜后肉瘤患者的预后与诊疗中心的体量密切相关,因此,推荐患者选择经验丰富的中心和团队进行手术[20-22]。本回顾性研究的样本量较小,后续仍需要扩大样本量对RLMS进行临床研究。此外,除以手术治疗为主导的治疗方式外,有多种免疫检查点抑制剂单独或联合化疗、分子靶向药物正在RLMS患者中进行前瞻性临床试验[23]。唯有外科手术的进步与更加有效的系统性药物治疗方案相配合,才能使RLMS的预后得到进一步改善。

综上所述,联合脏器切除(包括联合大血管切除)的en-bloc切除总体安全可行,对RLMS的治疗效果满意。

利益冲突声明全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。