前交叉韧带单束重建术后韧带倾斜角改变与膝关节功能临床对比研究

2022-05-24董宏飞刘海岩尹立全王培基

董宏飞,刘海岩,许 卓,尹立全,王培基,范 迪

(1.吉林大学基础医学院人体解剖学系,长春 130021;2.吉林大学中日联谊医院南湖院区康复医学科,长春 130012)

前交叉韧带是膝关节重要的组成部分,也是膝关节损伤常见的位置。美国70%的膝关节损伤与前交叉韧带相关[1]。近年来,随着国民生活水平的提高,我国前交叉韧带损伤的发病率呈现上升趋势。前交叉韧带重建术是临床修复前交叉韧带常见的治疗手段[2],评价重建术后膝关节的功能恢复情况,通过影像学手段比较重建术前后前交叉韧带的改变,寻找更好的重建方式一直是临床骨科和康复医学研究的热点[3-4]。本研究以MRI影像学资料为基础,分析前交叉韧带倾斜角的改变和膝关节功能的关系,报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究收集2020年7月-2021年5月间就诊于吉林大学中日联谊医院患者下肢MRI扫描图像。归纳为正常成人组和前交叉韧带重建组。纳入标准:1)年龄>18岁,无明显发育异常成年患者;2)正常成人组膝关节及相关区域无明显占病变及功能损伤;3)前交叉韧带重建组为我院入院患者,前交叉韧带损伤明确,行前交叉韧带单束重建治疗。排除标准:1)既往膝关节及相关区域手术史;2)合并同侧下肢骨折或半月板撕裂;3)合并同侧需要手术治疗的其他韧带损伤;4)由于全身状态及重要器官系统功能影响,无法耐受检查。经患者本人知情同意,MRI正常成人组82例,164侧,男58例,女24例,平均年龄46岁;前交叉韧带重建组55例,男39例,女16例,平均年龄42岁。

1.2 研究方法

影像学数据采集,依据吉林大学中日联谊医院操作规程及Mangetom Skyra 3.0T超导磁共振扫描仪设备要求进行常规数据采集,将符合纳入标准的正常成人组及前交叉韧带重建组下肢MRI数据上传至工作站。对图像进行筛选和处理,选取膝关节区域适当窗宽和窗高,工作站自带软件对骨骼及前交叉韧带进行三维重建和分析测量。膝关节功能评价,采用填写Lysholm评分和IKDC评分评分量表的方式采集术后6个月患者膝关节功能恢复情况数据。

1.3 统计学方法

影像学数据利用工作站自带软件进行分析和测量,膝关节功能评价由受试者在明确评分量表各项指标含义的情况下独立完成。数据应用SPSS 25.0软件进行分析,以均数±标准差(±s)表示,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 前交叉韧带倾斜角比较

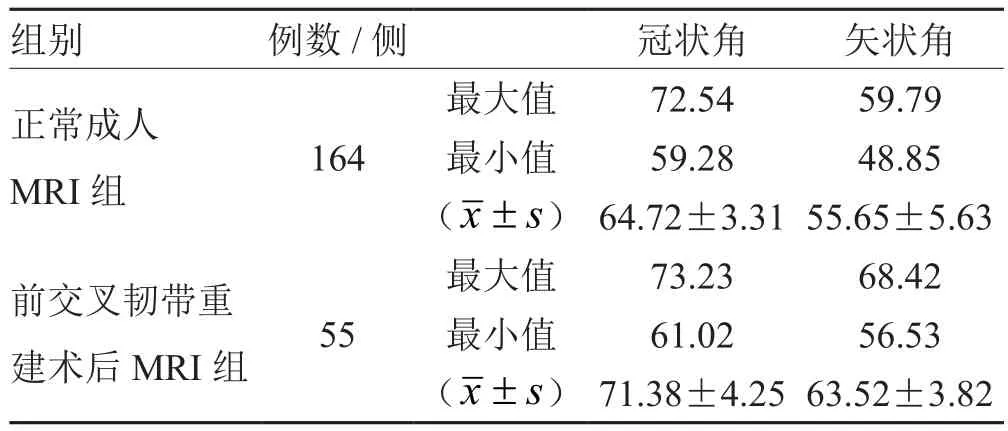

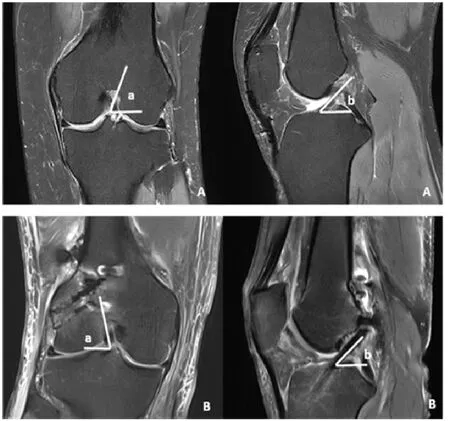

前交叉韧带的空间位置常用前交叉韧带倾斜角来描述,可分为冠状角和矢状角。将冠状位前交叉韧带与胫骨平台平面所成的角度定义为前交叉韧带冠状角,将矢状位前交叉韧带与胫骨平台平面所成的角度定义为前交叉韧带矢状角。收集正常成人MRI组(82例,164侧)、前交叉韧带重建术后MRI组(55侧)膝关节图像,测量其前交叉韧带冠状角和矢状角,发现正常成人MRI组与前交叉韧带重建术后MRI组间统计学无显著差异,见表1,图1。

表1 前交叉韧带倾斜角比较 (°)

图1 2组前交叉韧带倾斜角比较

2.2 前交叉韧带重建术后膝关节运动功能

对55例前交叉韧带重建术后6个月患者随访,采用Lysholm评分和IKDC评分评价膝关节功能恢复情况,见表2。

表2 前交叉韧带重建术后6个月膝关节运动功能评分 分

2.3 前交叉韧带冠状角变化与膝关节运动功能

将术前与术后MRI图像相比较,分析重建术后患者前交叉韧带冠状角变化,将其与随访结果相对应可见,冠状角变化大于15°组膝关节运动评分显著下降,与冠状角变化小于10°组和变化10°~15°组存在显著性差异,见表3,图2。

表3 前交叉韧带冠状角变化与膝关节运动功能 分

图2 前交叉韧带矢状角变化

2.4 前交叉韧带矢状角变化与膝关节运动功能

将术前与术后MRI图像相比较,分析重建术后患者前交叉韧带矢状角变化,将其与随访结果相对应可见,矢状角变化大于15°组膝关节运动评分显著下降,与矢状角变化小于10°组和变化10°~15°组存在显著性差异,见表4,图3。

表4 前交叉韧带矢状角化与膝关节运动功能 分

图3 前交叉韧带冠状角变化

3 讨论

前交叉韧带的倾斜角在对前交叉韧带空间位置的研究中具有重要作用[5-6]。由于该韧带连接股骨外侧髁内侧面和胫骨髁间嵴,在冠状位和矢状位均与水平面成角,其倾斜角可分为冠状角和矢状角,两者共同描述了前交叉韧带的空间位置。研究[7]认为正常成人前交叉韧带冠状位倾斜角为(65.90±4.40)°,矢状位倾斜角为(58.70±3.80)°。研究[8]认为正常成人前交叉韧带的冠状位倾斜角为66°~76°,矢状位倾斜角为50°~60°。研究[9]对前交叉韧带进行细化通过MRA进行测量,发现AM束和PL束的冠状位倾斜角分别为73.4°和66.4°,矢状位倾斜角分别为54.6°和53°。本研究分别测量了正常成人组和前交叉韧带重建术后MRI组的倾斜角,发现冠状角分别为(64.72±3.31)°和(71.38±4.25)°,矢状角分别为(55.65±5.63)°和(63.52±3.82)°。研究[10]认为正常人群由于地域、种族、身高、性别等因素的影响,前交叉韧带的解剖学参数常存在较大差异,本研究中正常成人数据与既往报道间的差异应与此相关。

对比正常成人和前交叉韧带重建术后患者数据可见,前交叉韧带重建后倾斜角均有增大,但两者间不存在统计学差异,这是由手术中移植韧带的固定点决定的。在髁间窝距离一定的情况下,倾斜角增大会降低韧带在膝关节中的活动度,给患者术后关节功能恢复造成影响。

本研究对前交叉韧带单侧重建术后6个月患者的膝关节功能进行了随访,发现Lysholm评分和IKDC评分分别为(81.63±28.92)分和(71.84±31.63)分,与研究[11-12]结果较为接近。在对随访患者手术前后冠状角和矢状角变化的比较中发现,冠状角变化<10°为25例、10~15°为24例、>15°为6例;矢状角变化<10°为19例、10~15°为26例、>15°为10例。分组统计其膝关节功能评分发现。冠状角变化>15°组Lysholm评分、IKDC评分与冠状角变化<10°组与10~15°组具有统计学差异;矢状角变化>15°组Lysholm评分、IKDC评分与矢状角变化<10°组和10~15°组具有统计学差异。由此可见,手术前后前交叉韧带倾斜角改变<15°患者术后6个月膝关节功能明显优于改变>15°患者,前交叉韧带倾斜角对前交叉韧带功能存在重要影响,在重建术中需要有意识的通过重建韧带止点的选择,尽量保持韧带倾斜角与重建前一致。

综上所述,正常成人与前交叉韧带重建术后患者前交叉韧带倾斜角无统计学差异,但患者手术前后倾斜角变化与术后膝关节功能恢复密切相关。在重建术中尽量保证韧带倾斜角改变<15°,对术后膝关节功能康复具有重要意义。