“姥”(m俪):一个进入通语的方言词

2022-05-24韩婷

韩婷

摘 要 《孔雀东南飞》中“公姥”(m俪)被辞书和诗文注者释为“公婆”,“姥”有“丈夫的母亲”之义。通过梳理汉魏晋南北朝文献中“姥”及与其意义相关的一组词的使用情况,进而对“姥”的产生背景、词义有更为准确的把握。“姥”仅有“老妇人”之义,是魏晋南朝特定社会历史条件对词汇产生影响的一个具体而微的体现。

关键词 姥 词义 语音演变 方言差异

辞书中,“姥”(m俪,下同)字条下通常列两个义项,如《汉语大词典》“姥”字条下所列义项为:(1) 婆,丈夫的母亲。(2) 老妇的通称。《汉语大字典》“姥”字条下则列出四个义项:(1) 年老的妇人。唐玄应《一切经音义》卷十三:“姥,今以女老者为姥也。”

(2) 母亲。又夫或妻之母亦称姥。(3) 旧指教女子以妇德、妇言、妇容、妇功的女教师。《广韵·姥韵》:“姥,女师也。”(4) 姓。在“年老的妇人”外,“姥”真的有“丈夫的母亲”之义吗?本文通过对汉魏晋南北朝相关文献中“姥”的词义考察及处于“老妇人”语义场中诸词的使用、分布情况分析,以期对“姥”的词义、始见于东晋文献的原因以及体现的时代特点有更为全面而准确的认识。

一、 “姥”的词义是“老妇人”

“姥”字《说文》所无,东晋文献始见:[1]

(1) 向为老姥作粥,失火延逸,罪应万死。(《世说新语·德行》刘孝标注引邓粲《晋纪》)

(2) 以千钱与余杭姥。(《神仙传》卷三)

(3) 吴范相风,刘惇占气,赵达算,皇象书,严子卿棋,宋寿占梦,曹不兴画,孤城郑姥相。右吴八绝。(《陶渊明集笺注·集圣贤群辅录下》)

《三国志》卷六十三《赵达传》下裴松之注引《吴录》云:“孤城郑妪能相人,及范、惇、达八人,世皆称妙。”例(3)“孤城郑姥”即裴松之注引《吴录》之“孤城郑妪”,可见“姥”“妪”义同,皆是“老妇人”。按照传统“六书”理论,“姥”从女、老会意,字形构意即为年老的女性。《大广益会玉篇》:“姥,莫古切,老母也。”《玄應音义》卷十三“老姥”条云:“又作妈,同,亡古反。《字书》:妈,母也。今以女老者为姥也。”[2]《慧琳音义》卷九十一“墅姥”条云:“下音母,村中妇人老称也,会意字也。”臧克和(2008)233指出:“姥,《名义》(《汉隶万象名义》)所无,隋唐五代石刻用字亦未之见,而六朝文献多用此字。”综合来看,东晋南北朝时“姥”在文献中的运用可以归纳为以下两种情况:

1. “姥”作为一个相对独立的词运用,如:

(4) 一姥称举体痛,而处处有黑无数。(《南齐书·徐嗣传》)

(5) 此姥由来挟两端,难可孤保。(《宋书·刘劭传》)

(6) 忽睹一姥,衣服臭败,两目无睛。(《异苑》卷四)

“姥”的前面也可以添加如姓氏、身份特征等的修饰限定成分,如:

(7) 晋义熙中,江陵赵姥以酤酒为业。(《异苑》卷三)

(8) 未至十余里,有一客姥,居店卖食,帝过愒之。(《世说新语·假谲》)

2. “姥”原本隐含的“老”义析出,又与“姥”组合而固化成词。如:

(9) 卖针、卖糖老姥争团丝,来诣琰。(《南齐书·傅琰传》)

(10) 见一老姥,年可七十许,皤头著袿,鬓发皆白。(《异苑》卷七)

这种现象是汉语词汇发展历史中的一个值得关注的趋势。胡敕瑞(20051,200899)指出,某些情况下,词汇由单音词向双音词发展是“一些原本融合在同一形式之中的概念后来被离析出来并分用不同的形式来表达”,“是一种从概念融合到概念分离的现象”,他把这种现象称为词义“从隐含到呈现”。如对“姥”这个词做义素分析的话,那么“姥”=〔老〕+〔女性〕,“老姥”即是原本隐含的限定性义素析出为构词成分“老”的结果。“姥”的词义并没有发生变化,两相比较,“老姥”的词义显然更为明确。

按照辞书的解释,“姥”有“婆婆,丈夫的母亲”之意,各辞书所列书证均为《孔雀东南飞》句,一些诗文注者也将诗中“公姥”释为“公婆”。《孔雀东南飞》一诗最早收录于南朝陈徐陵所编《玉台新咏》中,从这一历史时期文献来看,“姥”可以和“丈夫的母亲”产生关联的用例仅限《孔雀东南飞》一诗。在这首婚姻题材的诗中,“丈夫的母亲”是“姥”的固有词义还是具体语境下的言语义呢?这需要结合诗文加以具体分析。“姥”在《孔雀东南飞》中共出现四次:

(11) 便可白公姥,及时相遣归。

(12) 奉事循公姥,进止敢自专。

(13) 勤心养公姥,好自相扶将。

(14) 阿母谢媒人:女子先有誓,老姥岂敢言?

例(14)中“老姥”是刘兰芝母亲(“阿母”)与媒人对话时的自称,意即“老妇人”。例(11)、例(12)、例(13)皆是刘兰芝自言,前两句讲给丈夫焦仲卿,自述因不获焦母欢心在焦家处境艰难;后一句是对小姑的叮嘱;这三句中的“公姥”皆为刘兰芝旁称焦母时所言。与旁称焦母为“姥”不同,刘兰芝面辞焦母时则称其为“母”“阿母”,诗中这样写:“上堂谢阿母,母听去不止。”“受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”

再就公、姥对举时的意义加以考察。汉末魏晋南北朝时期文献中“公”可用于称呼丈夫的父亲,是一个表示婚姻家庭关系的称谓名词,与“公”对举的是“姑”“妇”等同样表示婚姻家庭关系的词。如:

(15) 故里语曰:不瘖不聋,不成姑公。(《释名·释首饰》)

(16) 抱哺其子,与公并倨;妇姑不相悦,则反唇而相稽。(《汉书·贾谊传》)

例(16)下颜师古注曰:“言妇抱子而哺之,乃与其舅并倨,无礼之甚也。”例(15)、例(16)句“公”分别与“妇”“姑”对举,是婚姻家庭关系称谓名词。

“公”还有年长男子之义,是一个一般名词。《方言》:“傁、艾,长老也。东齐、鲁、卫之间凡尊老谓之傁,或谓之艾;周、晋、秦、陇谓之公,或谓之翁。”“公”可以独立运用或添加修饰限定成分,还可以与“老”固定组合成词,与其对举的是“姥”。如:

(17) 朝炊,釜不沸,举甑看之,忽有一白头公从釜中出。(《搜神记》卷十七)

(18) 北山愚公者,年且九十,面山而居。(《列子·汤问第五》)

(19) 正月上辛,有八老公诣门求见。(《搜神记》卷一)

(20) 上有一老公、一老姥,反缚囚系,大绳的头,熟视之,乃祈亡父母也。[3](《神仙传》卷八)

例(20)“老公”“老姥”对举且与“父母”有别,可见公、姥是称说年长男性或女性的一般性名词。

综上,通过对“姥”字的形意分析及共时文献中“姥”的意义考察,可知“姥”并没有“丈夫的母亲”之义。《孔雀东南飞》一诗中刘兰芝与焦仲卿、小姑对话时所称的“公姥”,是称说老人的一般名词,不是一个表示婚姻家庭关系的亲属称谓名词。虽然根据语境,诗中“姥”之所指是焦仲卿的母亲、刘兰芝的婆婆,但词在上下文中的具体所指不等于词的基本义,言语义不等于语言义。从文学分析的角度看,《孔雀东南飞》一诗中刘兰芝在丈夫和小姑面前所称“公姥”与她面辞焦母时称“阿母”“母”,不同场合下的姥、母二词分别传达了十分微妙的言语意义,体现了刘兰芝身处家庭困境时不卑不亢的态度和进退有度的言行。蒋绍愚(2019)10指出,若是义项“仅根据一条书证设立并释义,而且此唯一的书证不足凭信,这样的释义并不可靠,义项也就不能成立”。综合以上分析,“姥”只有“老妇人”一个义项,没有“丈夫的母亲”之义。[4]

二、 “老妇人”语义场中诸词关系考察

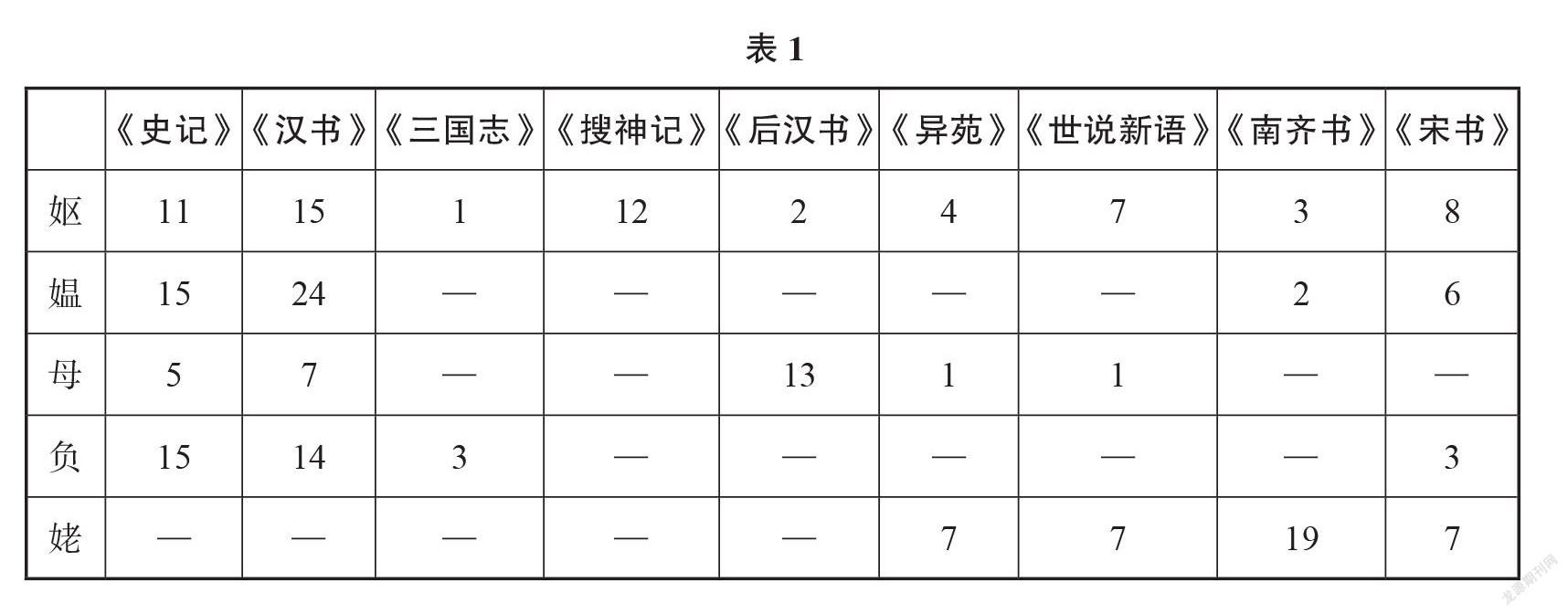

“姥”始见于东晋文献,但所记录的概念却并不是新出现的,先秦以来文献中已有妪、媪、母、负等词记录“老妇人”这一概念。表1所列即是汉魏晋南朝文献中“老妇人”语义场诸词的分布情况:[5]

现就表1中所列表“老妇人”诸词的音义及其在文献中的分布情况逐一分析说明。

《说文·女部》:“妪,母也,从女,区声。”这里的“母”即年老妇人的通称之一。“妪”在先秦两汉文献中即已出现并沿用,如:

(21) 然疑家巫有蔡嫗者,疑母甚爱信之。(《韩非子·外储说右上》)

(22) 后人来至蛇所,有一老妪夜哭。(《史记·高祖本纪》)

(23) 义为丞相时年八十余,短小无须眉,貌似老妪。(《汉书·蔡义传》)

(24) 夫少单特,养一老妪为母,事甚恭谨。(《三国志·魏书·高柔传》)

(25) 于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。(《世说新语·容止》)

《说文》:“媪,女老称也,从女,昷声,读若奥。”“媪”亦见于先秦两汉文献并沿用,如:

(26) 老臣窃以为媪之爱燕后贤于长安君。(《战国策·赵策》)

(27) 媪与疑计家事已决矣,乃更请决之于卜者蔡妪。(《韩非子·外储说右上》)

(28) 媪之许负所相,相薄姬,云当生天子。(《史记·外戚世家》)

(29) 酒罢,吕媪怒吕公。(《汉书·高帝纪》)

(30) 此蛊洪州最多,老媪解,疗一人得缣一百匹。(《肘后备急方》)

《汉书·高帝纪》“母媪”下:“文颖曰:‘幽州及汉中皆谓老妪为媪。’孟康曰:‘媪,母别名,音乌老反。’师古曰:‘媪,女老称也。孟音是也。史家不详著高祖母之姓氏,无得记之,故取当时相呼称号而言也。其下王媪之属,意义皆同。’”上古音“妪”影纽侯韵、“媪”影纽幽韵,侯、幽旁转且双声;[6]故妪、媪可被视为是一组音近义同的同源字,二者的区别在于“媪”通行于幽州、汉中等地。据注者以妪释媪推测,“妪”可能有一定的通语性质,而据表1也可看出从汉至南朝文献中“老妇人”语义场内“妪”始终是一个相对活跃的词。

如前所述,“母”也有“老妇人”之义,两汉以来文献中多见,如:

(31) 信钓于城下,诸母漂,有一母见信饥,饭信。(《史记·淮阴侯列传》)

(32) 临淮瓜田仪等为盗贼,依阻会稽长州,琅邪女子吕母亦起。(《汉书·王莽传》)

(33) 妻乃寄止邻舍,昼夜纺绩,市珍羞,使邻母以意自遗其姑。如是者久之,姑怪问邻母,邻母具对。姑感惭呼还,恩养愈谨。(《后汉书·列女传·姜诗妻》)

这也是《说文》《玉篇》等往往以母释妪、释媪的原因。需要指出的是,“老母”有别于“老姥”,前者义为年老的母亲,后者义为老妇人,二者绝不相混。此例文献多见,兹不赘举。

两汉文献中还以“负”表示老妇人。清人郝懿行《证俗文·称谓》中云,“姥,媪,负,妪,通语也,姥与母、姆并同媪,母之别称”,[7]并举《汉书》“常从王媪、武负贳酒”“亚夫为河内守时,许负相之”等为例。以“负”表示老妇人在汉代及随后文献中时见。如:

(34) 常从王媪、武负贳酒。(《史记·高祖本纪》)

(35) 条侯亚夫自未侯为河内守时,许负相之。(《史记·绛侯周勃世家》)

(36) 户牖富人有张负。(《史记·陈丞相世家》)

(37) 曲沃负者,魏大夫如耳母也。……负因款王门而上书曰:“曲沃之老妇也,心有所怀,愿以闻于王。”(《列女传·魏曲沃负》)

(38) 昔魏豹闻许负之言,则纳薄姬於室。(《三国志·蜀书·刘二牧传》)

《汉书·高帝纪》与例(34)同,“武负”下如淳曰:“武,姓也。俗谓老大母为阿负。”

例(35)“许负”司马贞引东汉应劭曰:“负,老妪也。”例(36)“张负”下司马贞索隐曰:“负是妇人老宿之称,犹武负之类也。”例(38)“许负”下裴松之注曰:“今东人呼母为负。”裴注所言“东人”指江东之人。长江在今芜湖、南京之间为西南南、东北北流向,秦汉以后习称自此以下长江南岸地区为江东。《说文·贝部》:“负,恃也,从人守贝,有所恃也。一曰受贷不偿。”段玉裁注:“会意,凡以背任物曰负,因之凡背德忘恩曰负。”“负”字构意显然与“老妇人”没有关联,那么它的这个意义自何而来呢?上古音“负”並纽之韵,“母”明纽之韵,二者叠韵且声纽同为唇音,“负”与“母”音近因而假借为记“老妇人”之词。

还有一个现象也值得关注。“负”作“老妇人”讲仅偶见于《史记》《汉书》《三国志》等东晋以前文献中,在随后的南朝文献如《南齐书》《宋书》《搜神记》《世说新语》等中未见。我们认为,负、姥的消长并不是一个偶然现象。首先,社会历史条件发生了变化。魏晋以来,三国吴、东晋及南朝宋、齐、梁、陈四朝先后以建邺(古亦称金陵,今南京)为中心建立了统治政权,与以洛阳为中心的北朝政权并立。《颜氏家训·音辞》云,当时的语言“共以帝王都邑,参校方俗,考核古今,为之折衷,搉而量之,独金陵与洛下耳”,形成了以建邺为中心的南音和以洛阳为中心的北音。以建邺为中心的江东一带政治、经济、文化地位的上升,对语言——当然也包括词汇——产生了相当深刻的影响,这一区域方言也不可避免地进入到书面语中,渗透到当时的通语中。其次是语音的发展变化。罗常培、周祖谟(1958)在《汉魏晋南北朝韵部演变研究》序中指出,汉魏到陈隋是汉语史中相当重要的时期,“有很多历史方面的问题与这一段时间内语言的发展有关系”,两汉音更接近于周秦音(亦称《诗经》音);魏晋宋时期则是语音变动较大的时期,一些韵部如之韵已经开始分化;齐梁陈隋140年间阴阳入三声的分类更趋精细。“负”在两汉以后逐渐由之韵转入幽韵,声纽也随着重唇、轻唇分化产生了变化,由並纽转为奉纽,去古音渐远,不再适合“依声”假借为老妇人之词。为适应语言发展变化及文字记录语言的需要,东晋时为记录“老妇人”而别造新字“姥”。“姥”字以女、老会意,符合汉字的表意性特征,其音、义与江东方言中称说“老妇人”之词相洽,这可能就是至迟到东晋时“老妇人”语义场中“姥”出现并进入到通语及书面文献中的主要原因。对汉语史上新词出现或义位增加与方言及语音变化之间的这种密切关系,王云路(2010)633曾有非常精辟的见解,她指出,中古汉语词汇发展过程中,词义位的增加以及新词的产生与声音有密切的关系,不同词语之间声音上的联系往往造成词语间音近义同(通)的现象,造成这种现象的主要原因之一就是方言差异,她说:“各地方音不同,同一个词,同一个义,可以有不同的读法、写法;同一个方音,同一个词,同一个义,记录者不同,也可以有不同的写法;不同时代,方音也要发生变化,从而产生不同的写法。”

三、 结 语

综上所述,我们可以得出如下结论:

第一,“姥”(m俪)仅有“老妇人”之义,而无“丈夫的母亲”之义,它不是一个亲属称谓名词,《孔雀东南飞》“奉事循公姥”一句中,“公姥”的“公婆”义是其言语义而非其词义,故辞书所列“丈夫的母亲”之义项应当删去。

第二,“老妇人”语义场中妪、媪、母、负、姥诸词有共同的核心义,同时又有不同的历史层次、地域色彩。其中,“负”是江东一带称说老妇人的普通名词,因建邺逐渐成为当时政治中心而进入到书面语中,是一个有时代性、地域性的词。随着社会历史条件的变化和语言特别是语音的发展,东晋以来新造会意字“姥”以取代因语音變化去古音渐远的假借字“负”。这是上古汉语向中古汉语发展过程中语音变化以及方言差异在词汇层的反映。王宁(2011)为《〈方言〉与两汉语言研究丛书》所作序中指出,虽然汉语“一直在口语与书面语两个轨道上分别发展”,但口语与书面语彼此间的影响也随处可见,仅专注于书面文献的标准语会让认识受到局限,她说:“研究汉代的文献语言,应当考虑到在语言的自然变革中,口语对书面语的影响,这种影响首先是方言俗语不知不觉地流进书面文献。”以建邺为中心的江东地区政治、经济、文化地位的上升,新兴的方言俗语也得以进入到通语及文献中,充实并丰富了词汇系统,呈现出南方“辞多鄙俗”,北方“辞多古语”的差异性特点。

附 注

[1] 《全上古三代秦汉三国南北朝文·全晋文》载西晋傅咸文:“又教:闻南市有蜀妪,作茶粥卖之,廉事打破其器物,使无为卖饼于市。而禁茶粥以困老姥,独何哉!”题为引自《北堂书钞》卷一百四十四,然检《北堂书钞》该卷粥篇十“蜀妪茶粥”条下无“而禁茶粥以困老姥,独何哉”之句,此例存疑,暂不列。

[2] 《广雅·释亲》“媪,母也”条王念孙疏证云:“妇女长老之称亦谓之母。”无论是《玉篇》“姥,老母也”还是《玄应音义》注引《字书》“妈,母也”,其中的“母”的意思均作老妇人通称解,非“母亲”之义。

[3] “大绳的头”,胡守为《神仙传校释》(中华书局,2010)卷八注云:“《三国志》卷四《齐王纪》载嘉平六年二月毌丘俭上言,有‘的头面缚’等语,乃俘囚形状。”

[4] 宋郭茂倩编《乐府诗集》卷二十五南朝梁《琅琊王歌辞》中有“东山看西水,水流盘石间。公死姥更嫁,孤儿甚可怜。琅琊复琅琊,琅琊大道王。鹿鸣思长草,愁人思故乡”一节,或以此“公姥”为公婆之义,但结合全诗内容来看,该诗是以一位出征在外的战士口吻写的,言家中老人或故去或改嫁,徒剩他孤身一人,这种境地让人怜惜。所以,此“公姥”亦非“公婆”之意。

[5] 需要说明的是,《南齐书》“姥”之用例中,12例用为地名。一为“慈姥”,凡2见。《读史方舆纪要》卷二十“江宁府”条下云:“慈姥山,府西南百十里,以山有慈姥庙而名,山下有慈姥溪,与太平府当涂县接界。”一为“杜姥宅”,凡10见。杜姥本是杜预之孙杜乂的妻子裴氏,《晋书·杜乂传》云:“裴氏寿考,百姓号曰杜姥。”又《晋书·成恭杜皇后传》云:“裴氏名穆,长水校尉绰孙,太尉王夷甫外孙女。遐随东海王越遇害,无子。唯穆渡江,遂享荣庆,立第南掖门外,世所谓杜姥宅云。”北朝文献如北魏郦道元《水经注》“姥”凡6见:卷一“河水”引佛经故事云“魔兵散却,三女变为老姥”,卷三十五“江水”注引南朝地志《武昌记》云“依夕,见一姥,问权猎何所得”;另4例分别为卷三十五“江水”注“大姥庙”、“李姥浦”、“石姥”(南阳圻别名),卷四十“渐江水”注“苏姥布”,皆为江南地名。北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》未见“姥”之用例。这也从一个侧面反映了所论“姥”的地域性特点。

[6] 本文所列上古音,均据郭锡良(2010)。

[7] 严格来讲,姆与妪、媪、负、姥并非近义词。姆,《说文》作“娒”,云:“女师也。从女、每声,读若母同。”段玉裁注:“今音每,与母殊,古音在同一部耳,故许作‘娒’、《字林》及《礼记音义》作‘姆’也。”《公羊传·襄公三十年》“不见傅母不下堂”何休注:“礼,后夫人必有傅、母,所以辅正其行、卫其身也,选老大夫为傅,选老大夫妻为母。”陆德明《释文》:“傅母,如字,本又作姆,同。”《仪礼注疏》卷五“姆笄宵衣在其右”下郑玄注云:“姆,妇人年五十无子,出而不复嫁,能以妇道教人者,若今时乳母矣。”

参考文献

1. 郭锡良.汉字古音手册(增订版).北京:商务印书馆,2010.

2. 汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处编.汉语大词典.上海:汉语大词典出版社;上海辞书出版社,1986-1994.

3. 汉语大字典编纂委员会编.汉语大字典(第二版).成都:四川辞书出版社;武汉:崇文书局,2010.

4. 胡敕瑞.从隐含到呈现(上)——试论中古词汇的一个本质变化.//北京大学汉语语言學研究中心《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第三十一辑).北京:商务印书馆,2005.

5. 胡敕瑞.从隐含到呈现(下)——试论中古词汇的一个本质变化.//北京大学汉语语言学研究中心《语言学论丛》编委会.语言学论丛(第三十八辑).北京:商务印书馆,2008.

6. 华学诚编.《方言》与两汉语言研究丛书.北京:高等教育出版社,2011.

7. 蒋绍愚.古汉语辞书的编纂和资料的运用.辞书研究,2019(1).

8. 罗常培,周祖谟.汉魏晋南北朝韵部演变研究(第一分册).北京:科学出版社,1958.

9. 王利器. 颜氏家训集解. 北京:中华书局,2018. 王宁.《方言》与两汉语言研究丛书·序.北京:高等教育出版社,2011.

10. 王云路.中古汉语词汇史.北京:商务印书馆,2010.

11. 徐时仪. 一切经音义三种校本合刊. 上海:上海古籍出版社,2012. 臧克和.中古汉字流变.上海:华东师范大学出版社,2008.

(西北大学文学院 西安 710127)

(责任编辑 马 沙)