“供应商融资安排”会计列报、披露问题研究

2022-05-23邬瑜骏郭晶莹

邬瑜骏 郭晶莹

【摘要】供应商融资安排利用核心企业信用替代机制降低上游中小供应商的融资成本和金融机构的贷款风险, 被认为是一种金融创新, 但核心企业的相关会计列报和披露却存在分类不清和信息不透明等问题, 影响会计信息质量。 利益相关方(国际信用评级机构、“四大”会计师事务所和证券监管机构)希望通过准则修订来提高供应商融资安排的透明度, 以更好地评估其对核心企业营运资本、流动性和债务杠杆的影响。 本文基于IASB和FASB的相关征求意见稿, 探索供应商融资安排在负债和现金流项目重分类、披露信息颗粒度等争论焦点问题上的解决逻辑, 并結合对供应商融资安排具有典型代表性的工程建筑行业相关企业的调研数据分析核心企业的诉求。 本文认为, 对于灵活快速的金融创新, 相比于修订会计表内分类, 增加信息披露是更为可行的解决方案, 但在披露过程中需要平衡规范性、可比性和可操作性, 对于供应商融资安排此类具有正外部性效应的金融创新需要融入核心企业、中小供应商和金融机构各方的反馈诉求, 循序渐进地优化准则相关要求, 以促使其良性、规范发展。

【关键词】供应商融资安排;反向保理;应付账款融资;供应链金融;金融创新

【中图分类号】 F230 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)10-0087-11

一、引言

供应商融资安排(Supplier Finance Arrangements, SFA)作为填补上游供应商融资缺口的有效途径近年来发展迅猛, 并进一步由核心企业信用代替中小供应商信用发展出反向保理(Reverse Facto-ring)、结构化应付款安排等模式。 其中, 反向保理业务由于交易体量大, 业务背景清晰, 物流、信息流、资金流可以闭环, 利用信用替代机制可降低供应商的融资成本和金融机构的贷款风险, 被认为是对业务相关方“双赢”的金融创新[1,2] 。 根据统计, 2020年全球反向保理业务量估计为1.31万亿美元[3] 。 我国政府正积极促进供应链金融的发展并将其作为促进实体经济的有效途径, 出台了多项法规和政策以加速供应链金融行业的发展和创新, 包括国务院于2019年发布的《关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》及中国人民银行、工信部、商务部、中国银保监会及多个其他监管部门于2020年联合发布的《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》。 这些新规均鼓励推进供应链金融的发展。 中国服务贸易协会供应链金融委员会2020年的研究报告预计我国供应链金融市场规模将从2019年的23万亿元增长到2024年的40.3万亿元, 其中反向保理业务增速最快, 供应链金融创新对企业实体的正向作用和对经济发展的正外部性效应正引起各方的高度关注。

与供应商融资安排(也称“反向保理”)在金融领域中蓬勃创新发展形成鲜明对比的是, 供应商融资安排在财务报告上的会计列报和披露问题正成为会计领域争论的焦点。 特别是对供应商融资安排项下的付款义务应归类为贸易应付款还是债务融资存在巨大争议: 一种观点认为, 对于核心企业而言, 这些付款义务源于供应商提供货物或服务, 此类运营负债是一种应付账款, 因此供应商融资安排下的负债在核心企业的资产负债表上应作为贸易应付款列报; 另一种观点认为, 通过金融机构向供应商提供的反向保理类似于核心企业获得一笔信用授信, 核心企业直接向金融机构付款, 而不是向供应商付款, 这种向金融机构付款的承诺纯粹是基于一份金融合同, 使得供应商融资安排下的付款义务具有了金融债务的性质, 因此供应商融资安排下的负债在核心企业的资产负债表上应作为债务融资列报[3] 。

2019年, 由于缺乏对供应商融资安排在财务报表中应当如何进行列示和信息披露问题的指导, “四大”会计师事务所集体致函美国财务会计准则理事会(FASB), 要求其就供应商融资安排的会计处理提供指导。 “四大”会计师事务所声称, 如果在供应商融资安排模式下的应付账款被合理分类, 财务报表使用者就可以更好地理解核心企业付款义务的本质[4,5] 。 2020 年1月, 以标普评级(S&P Global Ratings)和穆迪评级(Moody's)为代表的信用评级机构也向国际财务报告准则解释委员会(IFRIC)提出请求, 希望其能够研究解决关于供应商融资安排的相关会计问题: 一是企业应当如何在财务报表中列示供应商融资安排中与购买商品或服务有关的负债; 二是企业应当在其财务报表中披露哪些与供应商融资安排相关的信息。

惠誉评级(Fitch Ratings)声称, 反向保理是导致2018年英国建筑业巨头Carillion清算的“关键因素”, 因为它掩盖了该企业的财务风险。 在Carillion破产案例中, 这一“会计漏洞”使该企业能够将对金融机构的约4亿 ~ 5亿英镑债务显示为“其他应付款”, 而财务报告披露的金融债务仅为2.19亿英镑[6] 。 穆迪评级也表示, 反向保理业务的相关风险导致了2016年西班牙能源建设巨头Abengoa的违约, 主要原因是“资金提供方在企业面临财务压力时突然终止反向保理安排, 导致企业流动资金在数周或数月内大量流出, 降低了企业流动性, 引发了流动性危机”。 深度参与反向保理业务的几家知名企业的破产, 动摇了公众对这种不透明金融创新的信心[7] 。

供应商融资安排相关会计分类列报和披露问题之所以重要, 关键原因有两点: 一是财务报表使用者在财务报表分析中对待贸易应付款和金融债务的方式不同。 与贸易应付款不同, 金融债务通常被视为负面风险信号。 例如, 债务比率通常被用于评估企业的偿付能力风险, 财务报告中的债务比率越高, 说明企业偿付能力越低。 在预期外部信息使用者将对财务报表进行分析的情况下, 买方核心企业(简称“核心企业”)更有动机将供应商融资安排下的付款义务归类为贸易应付款而不是金融债务, 博弈的另一方即专业财务报表使用者则希望企业对供应商融资安排披露更多的信息, 以帮助他们更好地衡量企业风险。 二是反向保理模式作为一种金融创新的价值在于, 金融机构利用核心企业信用向上游供应商的应收账款提供保理服务, 通过利用核心企业的优质信用状况, 中小供应商缩短了收款周期, 改善了现金流量, 并享受到低成本融资, 融资成本可从通常的10% ~ 20%有效降至5% ~ 8%左右[8] 。 因此, 对于核心企业和中小供应商而言, 他们担忧的最大问题是会计分类和披露相关准则的改变会通过影响核心企业的信用评级, 进而影响供应商融资安排的可持续性。 这一会计焦点问题对我国产业链的发展, 尤其是中小企业尤为重要。 2019年, 尽管我国中小企业对国内生产总值(GDP)的贡献超过了60%, 却仅获得了约30%的社会融资, 而且其营运资金受到应收账款较长支付周期的压力, 这是因为其平均应收账款周期约92天, 远远超过了发达国家平均51天的应收账款周期, 若再考虑核心企业确认发票和完成支付流程所需要的时间, 我国中小企业实际要等待6 ~ 12个月才能最终收到账款。 因此, 供应商融资模式的创新对提升中小企业生存韧性至关重要。

基于信用评级机构等外部利益相关方的要求, 2021年11月26日, 国际会计准则理事会(IASB)发布了《供应商融资安排(征求意见稿)》[9] 。 2021年12月20日FASB也发布了针对负债准则修订的《供应商融资计划》征求意见稿[Prop ASU Liabilities(Topic 405)][10] 。 两份征求意见稿都试图解决关于供应商融资安排在财务报表中应当如何进行列示和信息披露的规范问题, 其中征求意见的关键问题引发了各界的激烈争论。

本文首先对供应商融资安排的发展和模式进行系统性回顾, 并对供应商融资安排会计处理的核心争论问题进行归类分析, 通过比较IASB和FASB征求意见稿的异同点来剖析解决思路, 并通过对建筑工程企业的调研结果来分析争论问题在核心企业方的诉求, 最后对IASB的准则修订提供相关建议。

本文的研究揭示, 相对于灵活快速的金融创新, 相关会计准则的修订因为利益相关方诉求差异大、应询流程复杂, 使得反应相对滞后, 特别是在会计准则新概念框架体系下对新型金融资产或负债的定义和分类界定将是难点。 因此, 对于金融创新业务和产品, 通过增加信息披露要求而不是改变会计分类列报的方式来满足利益相关方的诉求是未来趋势。 但是, 增加信息披露要求同样面临信息披露颗粒度难以掌控, 披露的规范性、可比性和可操作性难以平衡, 以及对报表使用者专业门槛要求过高等问题。 此类披露共性问题在针对供应商融资安排项目准则修订过程中可积累和总结经验。 另外, 准则修订过程应提供能综合全面反映利益相关各方诉求的解决方案。 在控制系统性风险的前提下, 准则的修订应致力于保护包括供应商融资安排在内的金融创新不断试错、纠偏直至推动其规范健康发展。

本文的研究意义在于: (1)利益相关方频繁向准则制定机构发声的事件突显了对供应商融资安排会计监管日益增长的需求, 对未披露的巨大反向保理规模相关潜在风险的研究具有重大经济意义; (2)目前, 关于供应商融资安排会计列报和披露相关研究的空白为本研究提供了重要的研究机遇, 本文相关研究结论可为国际会计准则的相关修订提供建议依据; (3)供应商融资安排业务在我国发展速度迅猛, 显著影响着供应链上游大量中小企业的发展, 本研究希望能引發业界和学术界积极关注此修订项目, 帮助利益相关方了解准则修订可能造成的影响, 促使其积极参与修订讨论, 并帮助有关主体提前规划, 以应对相关准则修订可能带来的冲击。

本文其他部分结构如下: 第二部分介绍供应商融资安排的发展历史和业务模式; 第三部分讨论供应商融资安排会计列报与披露的争论焦点并剖析问题的本质; 第四部分报告对工程建设行业相关企业的调研结果; 第五部分作出研究总结并提出建议。

二、供应商融资安排业务介绍

从供应商融资安排在我国的发展历程来看, 其主要分为反向保理和反向保理资产证券化两种业务。

(一)反向保理业务

传统来看, 反向保理属于供应链金融范畴, 供应链金融是指金融机构依据供应链实际贸易情况, 借助核心企业实力和资信, 为核心企业和供应链相关企业提供金融产品和服务。 其中, 反向保理业务是利用信用替代机制, 以核心企业信用帮助上游中小供应商融资为核心特色发展而来。 反向保理通常采用“1+N”模式为供应链上的中小企业融资, 即以1家核心企业对应N家上游供应商, 上游供应商(债权人)因向核心企业(债务人)提供货物或服务而享有应收账款债权, 核心企业将有资金需求的供应商推荐给银行、信托等金融机构或商业保理公司(统称“资金提供方”), 由资金提供方根据核心企业与其供应商之间的应收账款, 在核心企业确权并签订《付款确认书》的情况下, 向供应商提供保理融资服务。 而核心企业原应支付至供应商账户的款项, 转为支付至反向保理融资相关机构的指定账户。 在这种模式下, 反向保理受益于核心企业在金融机构的授信, 核心企业的信用情况是资金提供方评估风险的关注重点。 反向保理业务的具体流程如图1所示。

通过反向保理业务, 中小供应商因真实交易、实体经营的需求借用了核心企业的信用, 在取得融资便利的同时降低了融资成本, 改善了现金流, 从而有助于企业的长期发展; 核心企业通过向供应商分享信用, 优化付款安排及采购商务条件, 也可改善其自身营运资金和现金流水平, 在与供应商建立互惠互利关系的同时也可以更长时间地占款; 金融机构在反向保理审批的过程中需要对业务关系、票据等方面实现批量实质审批, 完善了对贷款项目检查的程序, 从而为信贷资金投向找到风险可控的核心企业合格资产, 参与实体经济现金流循环, 更有效地为中小企业提供普惠贷款。 由于各方潜在诉求都能被满足, 使得反向保理业务正在成为一种主流的供应商融资模式。

(二)反向保理资产证券化(反向保理ABS)业务

随着资产证券化(ABS)业务在我国的快速发展, 反向保理业务的发展也逐步进入结构化、证券化的进阶模式中。 在反向保理ABS(也称“供应链ABS”)模式中, 核心企业通过与商业保理公司合作, 由商业保理公司通过受让供应商应收账款债权为上游供应商提供保理服务。 由于资金能力有限, 商业保理公司与证券公司合作, 作为保理资产的原始权益人, 通过特殊目的载体(SPV, 即资产支持专项计划)在证券交易所或银行间市场发行供应链ABS(或供应链ABN)产品。 产品模式分为通过证券交易所(或银行间市场)公开发行的挂牌产品和非公开发行的私募产品。

核心企业在反向保理ABS产品中不以发起机构的角色出现, 而是作为基础资产的债务人参与其中。 核心企业主要提供两种外部增信方式: 一是作为共同债务人出具《付款确认书》, 对每笔应收账款的债务进行确权并进行付款承诺, 承担供应商应收账款的到期清偿责任; 二是作为差额支付承诺人对ABS优先档证券的本息兑付提供差额补足义务, 对优先级资产支持证券的按时兑付提供信用支持。 在这种模式下, 核心企业延长了应付账款周期, 同时能够帮助供应商变相融资。 反向保理ABS通常不涉及核心企业负债出表, 也不会新增其负债。

三、供应商融资安排列报与披露的争论剖析

既有研究显示, 供应商融资安排作为一种金融创新可以给交易各方带来价值, 包括改善中小供应商收款条件和流动性[11,12] 、降低供应商违约风险和简化供应链金融业务流程[13,14] 、延长核心企业应付账款期限[2] 、利用核心企业的信用评级优势推动供应链发展[15] 。 从供应商融资安排风险防范的视角来看, 既有研究还从风险的不同来源、层次及风险类别进行了行业或案例分析, 并对如何加强供应链金融风险管理措施提出了建议[16-18] 。 总结而言, 既有研究主要从发行动机、风险防范措施等方面对供应商融资安排进行了初步研究。 然而, 现有文献对供应商融资安排相关会计问题, 特别是对其如何在财务报告中列报和披露的问题并未涉及, 本文主要从这个角度出发进行研究。

(一)利益相关方的诉求与争论起源

2019年10月, 全球“四大”会计师事务所致函给FASB, 要求其对参与供应商融资安排的企业在相关财务报告中的列报与披露提供指导意见[4] 。 在联名信函中, “四大”会计师事务所进一步要求FASB就会计准则编纂主题230“现金流量表”下与供应商融资项目相关的现金流分类列报提供指导。 “四大”会计师事务所的致函指出: “近年来, 与中介机构合作进行贸易支付安排的企业有所增加, 市场上提供的供应商融资类型也在发生重大变化, 例如关于贸易支付条款。 ”“过去与供应商的典型付款期限可能是60 ~ 90天, 而如今一些企业寻求与供应商协商最多达180天、210天甚至364天的付款期限。”“如果买方安排了一个结构化的应付账款安排, 允许供应商在到期日之前将其贸易应收账款通过保理折现, 那么供应商更有可能接受延长的付款期限。 ”由于会计准则对将这些供应商融资安排归类为贸易应付款或金融债务没有具体的指导方针, 也缺乏对此类计划相关的具体披露要求, 导致实践中对此类计划提供的披露信息非常有限。 “在计算财务比率和确定是否符合融资约定事项时, 应付账款分类往往比借款融资更为有利, 因此有必要提高采用结构化应付账款安排的企业财务报表披露透明度和一致性。 ”

2020年3月, 标普评级的報告中将与供应商融资相关的金融风险称为“睡眠风险”(Sleeping Risk), 声称“糟糕的披露会掩盖企业财务真实健康状况, 并导致风险定价错误或资本错配”。 标普评级表示, “企业买家通常将供应链融资计划作为谈判筹码, 从而与供应商协商更好的付款条件, 在越来越多的案例中, 企业将付款期限延长至364天, 创造了相当于一年期应付账款的营运资本收益, 却不用确认为借款”[3] 。 惠誉评级也表示, “这种延长付款期限原则上与银行的信贷额度没有什么不同, 但它被列报为应付账款, 而不是债务。 如果此类做法越来越普遍, 这将使投资者更难理解企业的真实财务杠杆水平”。 标普评级进一步指出, 当延长供应链项目下的支付期限是企业寻求改善自身流动性的方式之一时, 与供应商融资相关的另一重要风险就是“个体风险”(Idiosyncratic Risk), 即主要融资提供方决定撤回资金或不续签融资计划的风险, 这可能是主要资金提供方对核心企业信用质量恶化、市场信心丧失或信贷市场紧缩的反应。

在“四大”会计师事务所和风险评级机构持续对供应商融资业务发表观点后, 证券监管机构的代表中美国证券交易委员会(SEC)也开始对此类问题表示关注, 其通过问询函的方式对上市企业在此类融资安排中的定量和定性特征信息进行问询, 问询问题包括: (1)企业通过供应商融资安排结算的金额, 以及对金融机构/中介机构应付金额的余额; (2)企业将供应商融资安排结算金额分类为贸易应付款或银行借款的支持理由, 包括根据现金流量表(ASC 230)进行现金流分类和非现金披露的考虑因素; (3)披露企业在供应商融资安排下, 对付款条件、应付账款天数、流动性和风险因素的相关影响。

总结而言, 利益相关方对反向保理信息缺乏披露表示担忧, 其针对准则制定机构的主要诉求是打开供应商融资安排的信息“黑箱”, 理由为: (1)这些计划在会计准则中没有明确的披露要求, 缺乏透明度; (2)核心企业可能会将这些融资计划涵盖的付款义务作为应付账款列在资产负债表项目中, 也可将它作为其他应付款等列在另一个资产负债表行项目(Line Item)中, 因此使得不同企业间的会计信息缺乏可比性; (3)由于会计准则中缺乏如何强制要求财务报告中列报和披露供应商融资安排相关信息, 包括针对供应商融资安排的会计指导, 使得相关会计规范存在空白, 可能会损害供应商融资安排业务的可理解性、代表性、真实性和可比性。

(二)IASB和FASB征求意见稿对比

IASB于2021年6月将供应商融资安排作为一项有限修订项目, 加入其工作计划中, 并于2021年11月26日发布了《供应商融资安排(征求意见稿)》。 2021年12月20日FASB也发布了一份关于供应商融资计划负债标准设定及披露要求的修订意见稿[Prop ASU Liabilities (Topic 405)], 旨在提高供应商融资计划的透明度, 帮助投资者和利益相关方更好地评估供应商融资安排对核心企业营运资本、流动性和现金流的影响。 IASB和FASB征求意见稿的主要内容及差异对比详见表1。

由表1可知, IASB和FASB的准则修订征求意见稿都要求核心企业充分披露供应商融资安排信息, 以便投资者了解该融资计划的性质、报告期间的活动、报告期间的变化以及潜在的规模。 相同要求包括: 具体披露包括融资计划的关键条款(包括但不限于原始合同账期、使用供应链融资后的实际账期、企业是否提供信用支持、担保等条款)、买方已确认在报告期末对第三方有效的未偿还负债金额, 以及该金额在资产负债表中的列报说明, 并要求企业在准则修订后进行追溯调整等。 但IASB和FASB的征求意见稿中对核心问题的争论观点及披露要求的差异点值得重点关注。

(三)争论的焦点问题分析

1. 供应商融资属于贸易应付款还是金融债务。 目前实务中对供应商融资安排的会计处理方式主要涉及“应付账款”科目的调整, 在核心企业报表中供应商融资安排多数被记入“应付账款”“其他应付款”等应付类科目或“其他流动负债”科目中。 以我国房地产企业为例, 主流做法是将其列于“应付账款”科目中, 也有一种做法是将其从“应付账款”科目调整到“其他应付款”科目, 或是将其列示在“应付账款——保理”科目中, 如厦门中骏集团和金科股份, 还有一种做法是将其调整至“其他流动负债”科目, 如红星美凯龙、厦门象屿集团。

对于反向保理ABS而言, 由于在应付账款资产确权审查阶段后, 核心企业不涉及后续资产证券化的工作环节, 也无法控制ABS产品发行的时间(由证券交易所或投资人决定)、成本(投资人询价确认)等要素, 因此核心企业通常将反向保理ABS和普通反向保理混同处理, 并不作区分, 保持原有的资产负债表处理不变, 即记入“应付账款”“应付票据”等科目, 长期的供应链ABS证券也有记在“長期应付款”等经营性负债科目或“其他非流动负债”等科目的, 此类科目明细、附注披露程度有限。

若反向保理直接记在“短期借款”科目, 或反向保理ABS债券直接记在“应付债券”“借款”或“资产支持证券”科目, 外部信息使用者在计算主体债务规模时会比较方便地将此部分融资规模考虑其中。 但是, 目前大多数核心企业在计算有息负债时并未将上述经营性负债科目中的金额涵盖其中, 确实构成了一部分“隐形金融债务”。

IASB和FASB的征求意见稿中都不涉及对负债重分类的征询意见。 IASB给出的理由是, 对负债的列示以及现金流量的分类问题应当考虑更为广泛意义上的负债和现金流量, 而不仅仅是与供应商融资安排活动有关的负债和现金流量。 通过修订IAS 7和IFRS 7相关披露要求, 增加与供应商融资安排的披露要求, 可以更好地满足信息使用者的信息需求。 FASB则认为: 首先, 财务报表使用者对这些债务的适当资产负债表列报有不同的看法, 但使用者一致性地要求对这些融资安排进行更详细的定量和定性披露; 其次, SEC工作人员曾就这些融资安排所涵盖债务的终止确认和资产负债表列报发表了观点; 最后, 对信息使用者而言, 提高核心企业对供应商融资安排使用的透明度比在资产负债表上以不同方式列报此类金额更为关键, 重新考虑资产负债表列报的要求将降低投资者对披露改进的迫切性。

总结而言, 由于涉及金融创新的准则修订内容比较复杂, 对负债重分类问题给出指导意见更复杂, 特别是利益相关方对负债重分类带来的潜在影响争论太多, 如果就负债重分类问题进行准则修订将引起一个漫长争论的过程, 就不太可能在短期内有结论性观点。 因此, IASB和FASB认为, 增加供应商融资在资产负债表和现金流量表中列示方式的信息披露, 并加上对其关键条款和金额的披露, 可以使外部专业财务信息使用者通过自行对报表进行调整来解决这个问题, 并优化其决策。

2. 现金流属于筹资活动现金流还是经营活动现金流。 IASB和FASB决定暂不将现金流的分类问题纳入此次征求意见稿中。 从核心企业视角出发, 争议点在于: 如果将供应商融资相关的现金流定义为“筹资活动现金流出”, 则可能导致核心企业为避免“筹资活动现金流出”增加, 影响利益相关方对企业现金流状况的判断(如认为企业承担过高融资负担等), 降低核心企业使用供应商融资安排的意愿, 进而影响中小供应商通过供应商融资安排取得融资的机会。

实务中, 核心企业对自身整体现金流进行理性安排, 从自利角度看, 支付顺序通常为税金(刚性)、借款(刚性)、日常运营资金(弹性)、企业发展扩张(弹性)、供应商(刚性); 在进行供应商融资安排后, 核心企业的支付顺序则变为税金(刚性)、借款(刚性)、供应商融资(刚性)、日常运营资金(弹性)、企业发展扩张(弹性)。 同样是支付供应商的款项, 如不进行供应商融资安排, 则列入“经营活动现金流出”, 供应商取得款项的时间较晚; 如果进行供应商融资安排, 则列入“筹资活动现金流出”, 供应商取得款项的时间显著提前。 对于信用等级较高、自身融资成本较低的核心企业而言, 因其可以便捷地取得金融机构贷款, 在这种现金流调整机制下, 将更倾向于将“筹资活动现金流出”空间自用, 而不是用于供应商融资。

如果供应商融资相关现金流被定义为“筹资活动现金流出”, 但核心企业实际上并无筹资活动现金流入, 两者无法匹配, 将使得现金流量表中的筹资活动现金流出永远大于筹资活动现金流入。 通常情况下, 筹资行为在资产负债表、现金流量表中可进行勾稽, 而如果将供应商融资相关现金流定义为“筹资活动现金流出”, 无法与资产负债表中的“借款”“债券”“财务费用”等科目进行勾稽, 将不能真实反映企业的筹资活动情况。 可见, 对现金流重分类的难度不亚于对负债重分类, 且牵涉利益相关方的博弈太大。 因此, 通过增加信息披露来解决利益相关方的核心诉求更为合理, 也是双方一致认同的解决方案。

值得注意的是, IASB征求意见稿是基于对IAS 7的修订来指导企业在财务报表附注中进行供应商融资安排相关信息的披露, FASB征求意见稿则是通过修订负债项目, 并增加供应商融资计划义务披露来达成这一目的。 对于供应商融资相关信息是更偏属于资产负债表性质还是现金流量表性质, IASB和FASB的观点并不一致, IASB的修订思路目前看来已给报表制定者带来一定的困惑, 预计也是后续反馈意见的重点关注内容。

3. 披露信息的颗粒度问题。 目前, 对于供应商融资安排信息披露规范争论的焦点主要在于披露信息的颗粒度问题, 即什么样的披露是“充分”但又“不过度”的。 以IASB征求意见稿为例, 其中(44H.2)要求, “对各项供应商融资安排, 披露每个报告期期初和期末在企业资产负债表中确认的属于该安排的金融负债(Financial Liability)余额, 以及该金融负债所列示的报表科目”, 即便征求意见稿中加入了“当供应商融资安排的条款和条件相似时, 关键条款(44I)允许汇总提供信息”。 在实务中, 这项披露要求需要相当高的信息披露成本, 也可能因涉及核心企业、金融机构的商业秘密而面临阻力, 具体原因如下。

首先, 与传统金融机构融资相比, 各项供应商融资安排是高频低额业务, 单笔业务的期限、成本、信用条件不尽相同。 在我国实务操作中, 核心企业与资金提供方是“一事一议”型的谈判, 核心条款可能差异很大。 如果披露颗粒度很细, “各供应商融资安排的条款和条件, 包括延长付款条件和担保提供情况”等具有商业秘密的私有信息将逐一披露, 这会给核心企业的竞争力带来一定冲击, 也可能导致金融机构具有商业秘密性质的融资条件被动披露。 其次, 准则制定机构决定由企业管理层自行决定哪些项目条款是必须披露的关键条款(44I), 而不指定关键条款。 准则制定机构认为, 企业管理层是最有能力确定什么是项目的关键条款, 一旦指定必须披露的关键条款, 就可能导致这些条款被视为财务报表中规定的列报标准, 在未来需要更新和扩展时将丧失灵活性。 这种给出披露指引但不给出披露细节的做法, 本质上将增加不同企业报表披露信息的不可比性。 最后, 汇总披露的前提条件“条款和条件相似”本身是一条具有较强主观判断的标准, 企业、审计机构和评级机构对此可能产生不同的判断, 实务中较难把握, 企业和机构间可能展开博弈。 与之形成对比的是, 境内上市规则关于银行借款信息披露的要求, 仅按流动性、增信方式等类别汇总披露, 融资成本也仅披露上下限区间, 若供应商融资的披露颗粒度过细, 很可能降低金融机构、核心企业参与供应商融资业务的意愿。

4. 供应商融资业务的正外部性问题。 对供应商融资业务增加信息披露是否会影响核心企业和金融机构的监管指标, 也是相关方对准则修订征求意见稿的反馈重点。

焦点之一在于, 供应商融资安排对于金融机构而言属于核心企业负债还是普惠金融贷款?以房地产行业为例, 对于核心企业而言, 如果供应商融资安排被认定为核心企业的金融负债, 且相关现金流属于“筹资活动现金流出”, 在计算房地产企业“三道红线”①等指标时是否会被纳入有息负债是其关注的重点问题。 IASB征求意见稿中要求“企业在披露流动性风险信息时, 披露的借款承诺额度或其他信用额度中, 供应商融资安排应当包括在内”, 这就已经将供应商融资等同于企业在金融机构的信用额度。 而境内金融机构在进行反向保理业务时, 可能基于资金的支付对象是中小供应商的背景, 套用中小企业普惠贷款政策, 使用非房地产企业额度向供应商发放贷款。 如果核心企业将供应商融资安排相关信息汇总在借款总额度中进行披露, 金融监管机构可能会要求金融机构将此类贷款纳入受监管的“房地产信贷总额”中, 这样会导致相关行业的供应商融资业务可能面临急速压缩, 甚至是抽贷风险。

焦点之二在于, 对银行而言, 投资资产证券化产品ABS在银行表内资金风险权重占用比例低, 因此受到银行青睐。 根据2012年原银监会发布的《商业银行资本管理办法》, 银行自营投资AA-及以上评级的资产证券化风险权重仅为20%。 相比之下, 商业银行投资其他金融机构债权及一般企业债权的风险权重为100%, 投资同业其他商业银行债权的风险权重为20%或25%。 对于供应链ABS产品, 原本就认定底层资产为N家中小供应商的保理资产, 因此银行作为资金提供方投资该类产品, 其风险权重为20%。 如果准则修订后, 监管机构认定底层资产为核心企业的信用债务, 那么风险权重是否会调整回一般企业债权的100%从而降低银行介入此业务的动力值得关注。

金融创新需要监管机构给予一定程度的保护及容错机制, 在不产生系统性风险的情况下, 监管机构可持续关注其规模和风险的动态变化趋势, 以审慎干预为宜。

5. 风险衡量的有效性和合理性。 供应商融资安排经过资产证券化后, 还会形成一定的投资风险。 一方面, 由于商业保理公司对上游供应商与核心企业形成的应收账款进行反向保理, 实务中核心企业与商业保理公司可能为关联(或合作)方, 如果应收账款真实性核查不严格, 应收账款就会存在舞弊或不合规的问题, 投资供应链ABS的投资人就可能会蒙受损失。 另一方面, 在供应链ABS中还会有债务人集中风险。 首先, 供应链ABS入池应收账款的债务人是核心企业(及其相关项目企业), 从贷款笔数来看, 底层资产的平均贷款笔数一般不超过500笔, 单个资产违约风险对整体信用风险影响较大。 其次, 由于最终还款人为核心企业(或其相关项目企业), 债务人关联度很高, 经营主体受到行业景气度(如基础建设行业或汽车产业等)的影响较大, 若行业景气度下滑, 可能影响债务人的正常运营, 进而可能影响ABS优先级资产支持证券本息的正常兑付, 由此成为供应链ABS的一个风险来源。

相比而言, 国际上资产证券化发展较为成熟的国家没有商业保理公司主导的企业ABS, 只有银行主导的信贷ABS。 银行等金融机构将供应商融资业务在多个债务人层面进行多元化分散, 通过将来自不同核心企业的供应商融资装入一个资产池中进行证券化, 可分散来自同一核心企业的信用风险。 同时在金融机构的背书下, 信贷ABS资产的真实性和安全性能够得到提升。

值得注意的是, IASB征求意见稿中供应商融资方式仅包括了应付款融资或反向保理, 并未包括供应链ABS。 本文认为, 如果征求意见稿中未考虑供应链ABS, 则可能造成准则披露要求范围不合理。 因此, 建议将供应链ABS加入此次披露要求修订的范围中, 以提升准则清晰度, 避免财务信息使用者产生歧义。 例如, 当反向保理被打包进行资产证券化之后, 其交易对家不再是单一金融机构或商业保理公司, 应要求核心企业披露相关的资产证券化关键信息(还款模式、到期期限、优先劣后等增信条款和未偿金额等)。

四、问卷调研设计与结果

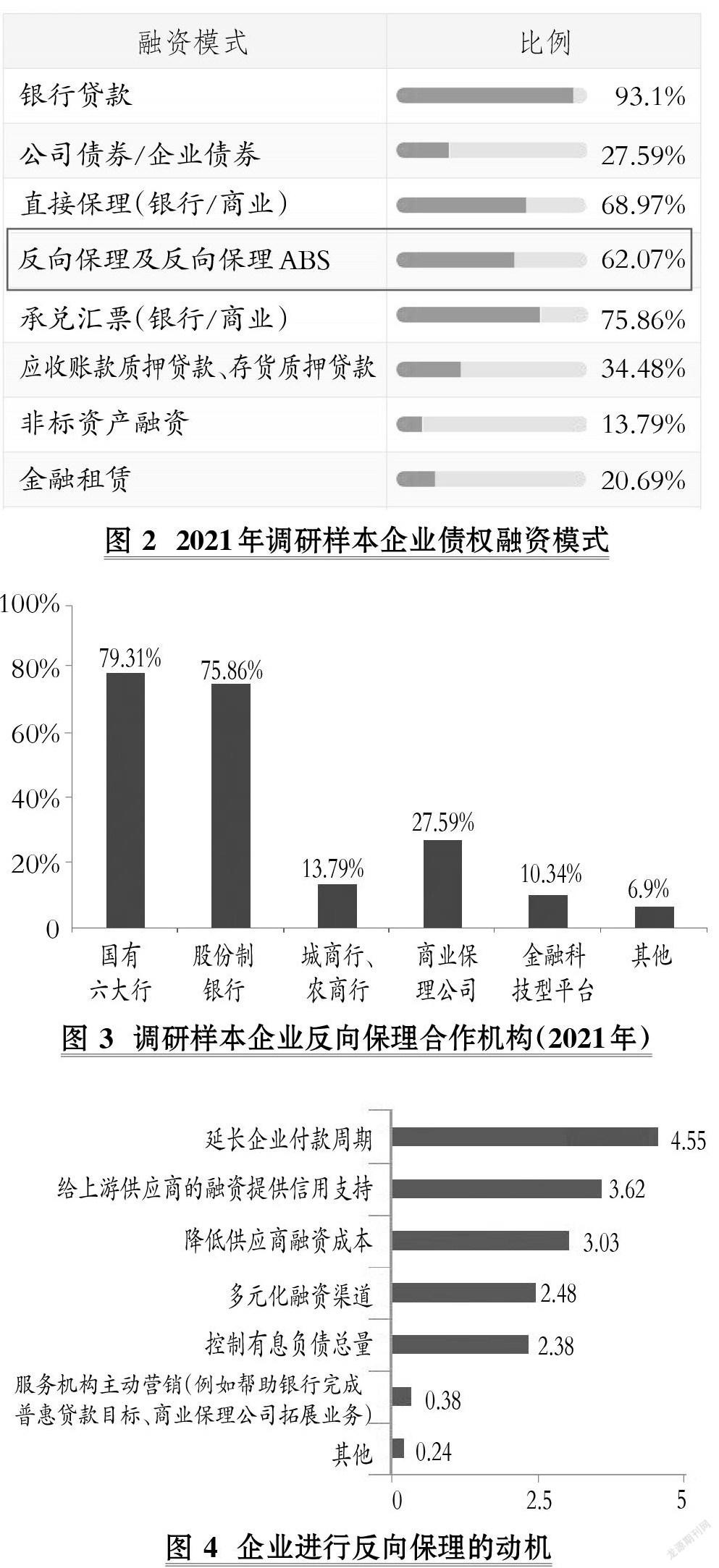

为了更好地呈现核心企业对供应商融资安排的会计列报方法和披露关注点, 并向IASB提供反馈意见, 本研究与“中国建设会计学会投融资专业委员会”合作, 对工程建设行业排名靠前的30家企业进行了针对反向保理业务的问卷调查。 问卷设计从核心企业债权融资基本情况、反向保理业务的开展情况、反向保理业务的会计处理情况及对相关信息披露的关注点展开。 问卷调查收到有效答卷29份。 从参与调研的企业特征来看, 72.41%来自于中央企业, 7%来自于地方国有企业, 民营企业占比为20.69%; 从子行业分布(对于跨不同子行业的企业可以多选)来看, 主要有房屋建筑业(75.86%)、基础设施建设业(58.62%)和建筑装饰行业(41.38%); 从营收规模来看, 主要分布在500亿 ~ 2000亿元(34.48%)、100亿 ~ 500亿元(24.14%)、100亿元以下(41.38%)。 被调研企业2021年债务融资规模从20亿 ~ 1000亿元不等, 样本分布基本包含了不同產权特征、不同子行业、不同营收规模的企业, 具有一定代表性。 由于篇幅有限,具体调研样本分布图略。

如图2和图3所示, 调研样本中有62.07%的企业在2021年进行了反向保理业务, 其合作融资供应商主要为国有六大行(79.31%)、股份制银行(75.86%)和商业保理公司(27.59%), 说明在工程建设行业中, 反向保理业务已经成为一种主流的供应链金融服务。

如图4所示, 从核心企业进行反向保理业务的动机来看, 排在前三位的选择依次分别是“延长企业付款周期(4.55分)”“给上游供应商的融资提供信用支持(3.62分)”和“降低供应商融资成本(3.03分)”, 说明核心企业理解反向保理业务的价值首先还是从优化自身营运周期出发, 其次才是推动上游供应链的畅通。 而利用反向保理业务来控制有息负债总量仅排在第五位, 说明绝大多数核心企业并未较多地考虑负债分类的问题。

值得关注的是, 对于现有反向保理在资产负债表中会计列报科目的选择, 企业的选择具有多元性, 41.38%的企业选择“应付账款”科目, 24.14%的企业选择“其他应付款”科目, 10.34%的企业选择“应收账款——保理”科目, 仅有6.9%的企业选择“其他流动负债”科目, 还有17.24%的企业选择了其他科目, 说明企业对这项业务的分类列报确实存在非常大的分歧, 也呼应了财务信息使用者对会计准则修订的迫切要求。

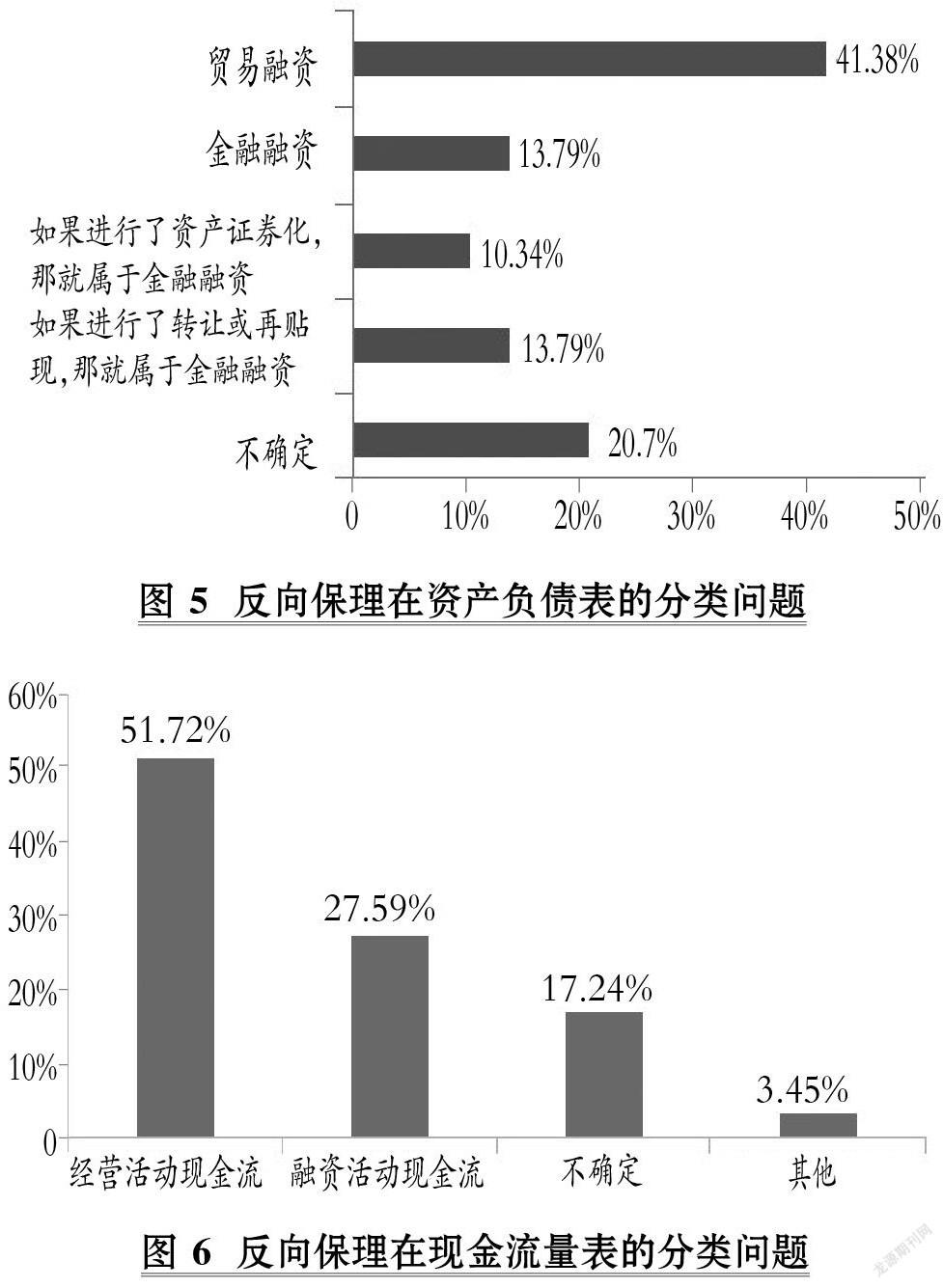

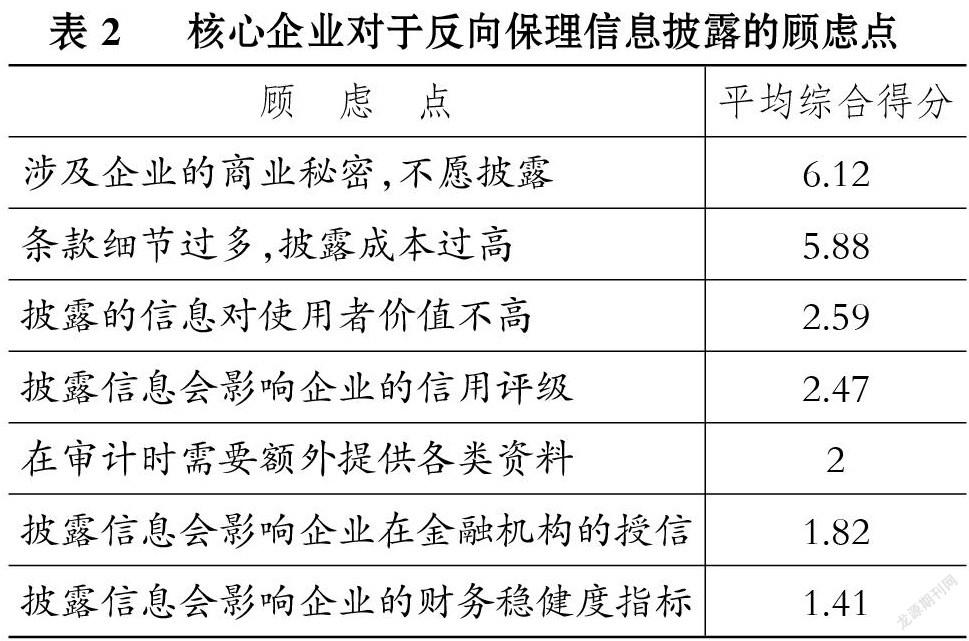

针对资产负债表和现金流量表的分类问题如图5和图6所示。 对于“问题一: 供应商融资在资产负债表中应当列报在贸易融资项下还是金融融资项下?”, 有41.38%的企业选择“贸易融资”, 13.79%的企业选择“金融融资”, 还有20.7%的企业对于这个问题回复为不确定。 对于“问题二: 企业进行供应商融资, 在现金流量表中的支付给资金提供方的现金流归类如何确定?”, 有51.72%的企业选择经营活动现金流, 27.59%的企业选择筹资活动现金流, 选择不确定的企业为17.24%。 可见, 对于这类金融创新, 报表编制者的疑问和分歧非常高, 而且绝大多数的核心企业还是倾向于将其归类为贸易融资。

针对供应商融资安排的披露问题, 从表2可以看出, 核心企业所反馈顾虑点排名最高的选项为“涉及企业的商业秘密, 不愿披露”, “条款细节过多, 披露成本过高”次之。 这说明企业对披露颗粒度和披露成本的考虑是最为核心的要素。

五、总结与建议

总结来看, 对于“供应商融资安排”的会计列报和披露准则的修订不仅影响核心企业, 还将对上游供应商、合作金融机构乃至金融市场产生影响, 其重要性不容忽视, 因此应重点关注以下几个方面。

(一)重視供应商融资安排信息披露要求的可比性

增加信息披露的优势在于可以解决由于金融创新过快所导致的财务信息不透明问题, 提高财务信息的价值相关性。 其劣势在于: (1)为了避免频繁修订准则, 对于信息披露的要求, 准则制定者都倾向于给出更为宽泛的指引, 留给核心企业较高的自主决定权, 造成信息披露的规范性和可比性下降, 因此仅仅提高信息披露要求对解决不同企业财务信息间的可比性问题作用有限; (2)如果披露的信息要求过于复杂, 就需要专业机构和投资人进行处理和调整, 只有这样信息才能真正被用于决策, 这将提高财务信息使用者的专业门槛; (3)由于美国会计准则和国际会计准则对同一业务要求的信息披露规范不统一, 将增加财务信息使用者的使用和调整成本。 例如在FASB提供的征求意见稿中, 要求披露动态变化表(Disclosure of a Rollforward of Obligations), 而IASB则不要求。 因此, 本文建议IASB在修订披露要求的规范中尽量关注可比性原则, 提供更多的示范案例和指引规范, 以降低操纵信息披露的空间。

(二)关注供应商融资安排信息披露的颗粒度问题

从调研问卷的反馈结果来看, 核心企业的主要反馈焦点在于信息披露的颗粒度。 如果信息披露颗粒度太大, 例如强化汇总披露, 则披露信息的有效性会下降; 如果信息披露颗粒度太小, 又会增加企业信息收集、整理成本, 并增加内控、审计等成本, 也会引发企业对于商业机密泄露等问题的担忧。 例如反向保理业务对应的资金提供方如果是银行金融机构, 基本类似于信用贷款业务, 如前文所述, 境内上市规则中关于银行借款信息披露的要求, 仅要求按流动性、增信方式等类别汇总披露, 融资成本也仅披露上下限区间。

因此基于同等原则, 本文建议供应商融资的披露标准与银行等金融机构借款的披露标准保持一致, 仅需按照特定条款进行分类汇总披露, 而不用披露每一笔供应商融资的具体条款和条件。 同时通过详细规定汇总披露的原则, 例如按照到期期限范围进行汇总, 免去对其他不涉及影响延长付款期限的具体条款的披露。 在强化信息披露质量的前提下, 信息披露的数量与质量间的平衡是准则制定者需要重点去平衡的问题, 未来征询意见的重点也建议在这个领域展开。

(三)准则修订应充分考虑供应商融资安排的外部效应

信用评级机构等利益相关方向准则制定机构提出增加信息披露要求的出发点在于提升供应商融资安排业务的透明度。 准则修订中对于相关披露要求的改变可能会导致评级机构计量调整因素改变, 从而影响核心企业信用评级, 产生外部效应。

实务中, 信用评级机构倾向于利用报表附注披露信息对企业资产负债表进行一定的调整, 例如基于IASB征求意见稿要求, 提升现金流量表中对供应商融资安排披露要求后, 即使资产负债表中相关列报并未进行调整, 只是增加附注信息, 信用评级机构也可能根据更新后的现金流量表信息对核心企业的债务进行调整, 从而改变核心企业的资产负债率、有息负债率、利息偿还倍数等关键指标, 进而影响核心企业信用评级。 由于评级信息在资本市场上的重要性, 评级潜在调整威胁很可能会影响核心企业参与供应商融资业务的意愿, 最终降低中小企业融资机会, 使得核心企业更倾向于将“筹资活动现金流出”自用, 以改善自身现金流量表的筹资活动现金流, 而不是用于供应商融资, 从而致使中小企业来自供应链金融创新上的收益下降。

既有研究揭示, 通过建立反向保理融资平台, 使处于供应链中的中小企业利用核心企业的信用获得更多的融资支持, 有效缓解了疫情期间民企的融资难问题[19] 。 供应商融资安排此类金融创新对中小企业融资的正向作用和助力实体经济发展的正外部效应需要得到关注。 特别是在我国大力推进实体经济发展、引导资本规范发展进入良性健康领域的大背景下, 供应商融资相关会计准则的修订需要综合評估各类利益相关者的诉求, 尤其需要融入核心企业、中小供应商和金融机构的反馈意见和诉求, 循序渐进地加以优化以助力供应商融资安排业务的良性、健康和规范发展。

【 注 释 】

1 房地产“三道红线”是限制房地产行业风险的一条政策,若未达标,监管层将要求金融机构对相应房企的全口径债务进行限制。房地产“三道红线”的具体内容为:(1)剔除预收款后的资产负债率不超过70%;(2)净负债率不超过100%;(3)现金短债比不小于1。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1]Milne R.. Sweetener for Suppliers[N]. Financial Times, 2009-10-20.

[2]Liebl J., E. Hartmann, E. Feisel. Reverse Factoring in the Supply Chain: Objectives, Antecedents and Implementation Barriers[J].International Journal of Physical Distribution & Logistics Mana-gement,2016(4):393~413.

[3]Wass S.. Supply Chain Finance Grows amid Pandemic, but Faces Stark Risk Warnings[Z]. S&P Global Market Intelligence,2020.

[4]Jaeger J.. Big Four to FASB: Guidance Needed on Supplier Financing Arrangements[Z]. Compliance Week, 2019.

[5]Nelson M.. Is Supply Chain Financing Disclosure Finally Having Its Moment in the Spotlight?[N]. Wolters Kluwer, 2020-09-20.

[6]Sweet R.. Accounting Tricks: How Carillion Duped the Market[Z]. Global Construction Review,2018.

[7]Moody's. Reverse Factoring's Rising Popularity Comes with High, but Hidden, Risks[R]. New York: Moody's Investors Service Ltd.,2019.

[8]Walker O.. Supply-Chain Finance: A New Spin on a Prehistoric Idea[N]. Financial Times,2021-10-20.

[9]IASB. Exposure Draft Supplier Finance Arrangements Proposed Amendments to IAS 7 and IFRS 7,2021-11-26.

[10]FASB. Proposed Accounting Standards Update Liabilities—Supplier Finance Programs (Subtopic 405-50) Disclosure of Supplier Finance Program Obligations,2021-12-20.

[11]Seifert R. W., D. Seifert. Financing the Chain[ J]. International Commerce Review,2011(1):32~44.

[12]Van der Vliet K., M. J. Reindorp, J. C. Fransoo. The Price of Reverse Factoring: Financing Rates vs Payment Delays[ J]. European Journal of Operational Research,2015(3):842~853.

[13]Iacono U. D., M. Reindorp, N. Dellaert. Market Adoption of Reverse Factoring[ J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,2015(3):286~308.

[14]Chod J.. Inventory, Risk Shifting, and Trade Credit[ J].Management Science,2017(10):3207~3225.

[15]Kouvelis P., F. Xu. A Supply Chain Theory of Factoring and Reverse Factoring[ J]. Management Science,2021(10):6071~6088.

[16]朱明.房地产企业供应链金融保理:模式、架构及风险管理[ J].上海金融,2019(6):78~83.

[17]鲍新中,陈柏彤,潘肇新.供应链金融资产证券化的产品信用风险研究——基于QYSJ-ABS和RXZL-ABS的案例分析[ J].金融理论与实践,2022(2):1~9.

[18]刘任重,高珊.核心企业信用评级对供应链金融ABS发行定价影响的实证研究[ J].金融理论与实践,2022(2):32~42.

[19]孟颖,尚芹.重大疫情背景下反向保理票据化支持民营企业融资研究[ J].天津师范大学学报(社会科学版),2021(3):98~103.

(责任编辑·校对: 罗萍 刘钰莹)