诗歌修辞中的元语言现象

2022-05-21温迪涵

温迪涵

诗歌修辞中的元语言现象

温迪涵

(西南大学 文学院,重庆 北碚 400715)

诗歌修辞中的元语言现象可以划分为两类:一类是诗歌中的显性元语言修辞,包括释义元语言修辞、明喻元语言修辞、自元语言修辞与指称元语言修辞;另一类是诗歌修辞中隐性的元语言运作,包括隐喻、双关。在第一类现象中,显性元语言修辞因处在诗歌文本中而具有相对于日常文本的特殊性;在第二类现象中,辞格理论在元语言视域下得到了更新与拓展。

元语言;诗歌;修辞

引言

元语言(metalanguage)指的是谈论语言本身的语言,被谈论的语言则是对象语言。元语言意识作为一种层级意识、自反意识,普遍渗透于各种语言现象之中,其中自然不乏修辞现象。修辞元语言的自觉研究已有十几年历程,此前学者或从宏观入手对修辞中的元语言进行系统梳理和框架建构,如李子荣[1]145、陈艳华[2];或从微观入手,以某种文体为切入视角,研究修辞中的元语言在该类文体中的具体表征并进行解读,如孙娜[3]、吕慰[4]、秦子妍[5]等。诗歌修辞中的元语言现象隶属于微观探究的视域,尤其是随着“元”思想在各领域的不断辐射、扩散,元文学体系的不断牵引、渗透,诗人自反意识的不断觉醒,其现象逐渐呈现出纷繁驳杂的局面。然而与现象的勃兴形成鲜明对比的却是研究的贫瘠。截至目前,学界对于诗歌修辞中的元语言现象的关注度仍然不高,从量上观之,国内尚无专著对其进行系统研究,其相关理论零散分布于以下几位学者的探讨中:

冯广艺、张春泉首次将元语言与对象语言的层级关系运用于诗歌修辞分析之中[6];李子荣[1]145从元语言修辞角度探讨了诗歌中的等同命题、双重同位关系及其修辞效果,同时在分析诗歌转义语象的过程中引入了元语言概念;张春泉将语象的认知性与诗歌元语言结合来分析诗人的具体艺术风格[7]。

上述研究主要是从诗歌修辞的单一视角出发进行微观问题探析,而缺乏对诗歌修辞中的元语言现象的宏观脉络梳理,致使该元语言现象的总体分类、该元语言现象与其他文本类元语言现象的区别等基本问题未得到解决。因此,诗歌修辞中的元语言现象仍有一定研究空间。

本文基于前人的研究成果,同时以现代诗歌和古代诗歌作为语料对象,结合语料对诗歌修辞中的元语言现象进行分类与整合,在此基础上对该语言现象进行深入探讨,试图分析诗歌修辞中的元语言现象与日常文本修辞中的元语言现象的区别,并对部分常见辞格进行元语言视域下的再解读,以期对诗歌修辞中的元语言现象进行结构性梳理。

一、修辞中的元语言现象之总体分类

在确定诗歌修辞中的元语言现象分类之前,首先需要从上位概念出发,对修辞中的元语言现象之分类进行说明。由于本文并非专门探析所有语料修辞中的元语言现象,部分文本中的元语言现象并非适用于诗歌修辞中的元语言现象,因此在这一部分只作简要区分。

首先让我们从信息技术学科引入两个术语——“线性文本”与“超文本”。根据维特根斯坦后期提出的“语言游戏”说,以上术语在本文中的意义并不同于其日常意义,我们只是引入术语的外壳赋予其特定内涵。“线性文本”在本文中所指的是在显性层面上的组合排列,它以物质(文字、声音)作为中介体,是具有绝对在场性的文本组合;“超文本”顾名思义,指的是超越显性层面之上的文本空间,具有不在场的聚合性与联想性,是一种在线性文本之上的心理文本。

我们对于修辞中的元语言现象的分类,便是依据元语言与对象语言在线性文本上的突显与否,由此将其分为两类:

一类是显性元语言修辞,即在线性文本上显示出了对象语言与元语言的层级关系,换句话说,对象语言与元语言两者在文本的组合排列中得到了突显。如“太平洋的中间是‘平’”,元语言与对象语言在线性文本中突显,从元语言的层级上进行理解,回归到语言本身,才能得到语句的真值含义,从而达到修辞效果。另一类是修辞中隐性的元语言运作。隐性的元语言运作在线性文本上没有显示出对象语言与元语言的层级关系,其元语言运作来自超文本的心理联想过程,在联想之中构建同位关系或等同命题。如“我的生活被一个隐喻含在嘴里”(《一张隐喻的嘴》),这里的“隐喻”经过了元语言运作,但元语言与对象语言并没有在线性文本中出现,元语言运作的整个过程——“‘隐喻’是什么意思”属于心理层面的聚合和联想。

从元语言理论在修辞中的渗透来看,前者更多表现为元语言概念理论“关于语言的语言”的实际运用,即强调元语言和对象语言严格的层级关系;后者则表现为元语言功能理论的实际运用,即强调等同命题和同位关系在修辞中的建立。总而言之,判断是显性元语言修辞还是隐性元语言运作的关键,就在于是否在线性文本中出现了明显的元语言和对象语言的层级关系。

下面我们将引介该总体分类来阐释诗歌修辞中的元语言现象。从显性元语言修辞来看,诗歌中存在释义元语言修辞、明喻元语言修辞、指称元语言修辞与自元语言修辞;从修辞中隐性的元语言运作来看,诗歌中存在比喻、双关等带有同位关系的修辞手段。

二、诗歌中的显性元语言修辞

诗歌中的显性元语言修辞主要分为释义元语言修辞、指称元语言修辞、明喻元语言修辞与自元语言修辞,由于这些修辞也普遍存在于非诗歌文本,因此本部分将在阐述元语言修辞构成的基础之上,重点探究诗歌中的元语言修辞与非诗歌中的元语言修辞的区别所在。

(一)释义元语言修辞

释义元语言指的是用于解释语言的语言,被解释的语言被称为对象语言。在雅柯布森所举的例子“‘gander’是‘成年的雄鸭’”[8]中,英语部分是对象语言,汉语部分为元语言。由此可见,释义元语言本质上是一种等同性、阐释性、说明性,其通常被运用于语内翻译、语际翻译、外语教学等情形。按照陈望道先生的观点,“修辞是调整语辞使达意传情能够适切的一种努力”[9]2,使用释义元语言可以进行语词调整使其达到更好的表达效果,因此释义元语言修辞是完全存在的。

在诗歌的创作中,诗人也会运用释义元语言的本质特性来阐释、说明对象语言,但诗歌中的释义元语言与一般意义上出现于字典、词典、译作等情况中的释义元语言不同:前者属于文学文本中的释义元语言,后者属于科学文本中的释义元语言,不同的文本归属使得释义元语言所构建的同位关系机制也存在差异。

理查兹曾在《修辞哲学》中区分了“科学语境”与“文学语境”[10],布鲁克斯曾用“诗歌语言是悖论的语言”[11]一语试图在科学语言与诗歌语言之间划出界线。总体而言,在科学文本中,词相对而言比较独立,遵守能指与所指较为稳固的日常联结关系;而在文学文本中,“语言绝对不是为了说明事物,或者更确切地说,语言所说的事物不一定就是人们所想的事物。事实上,话语的红线并不平行地向事物的现实伸展。”[12]

诗歌隶属于文学语境,在文学语境总体特征的感染下,诗歌中的“字词没有社会性话语的总意图来引导,读者直接与字词面对,这时,字词是百科全书式的,包含一切可能的意义”[13]19。也就是说,诗歌中字词的能所指关系不受或者说很少受社会性话语的日常规约,正如解构主义者拉康、德里达、巴特等人所阐述的能所指关系:“能指—所指”一式中联结的横线是断裂的,能指处在无限的漂浮之中,而所指则处在无限的延异之中。

能所指的关系被重新命名,归根结底是为了构建一种临时的、私设的、内部的同位关系。这种同位关系的构建在诗歌中有以下两种途径:

一种是发生在超文本层面的构建,即同位关系的两端并不同时在线性文本中显现。如罗兰巴特在《符号学原理》中提到的含蓄意指,含蓄意指中“语象符号通常历经剥离已固化日常经验的去符号化操作,在剥离的过程中借助隐喻认知机制、事物主客观相似性积极联想进而再符号化为具备新的言语意义的涵指符号”[14]。其中,“剥离的过程”即是元语言悬置第一系统的过程,而“相似性积极联想”即是新的同位关系的命名过程。这两种过程均发生在超文本层面。

另一种则是发生在线性文本层面的构建,即同位关系的两端同时处在线性文本层面。诗歌中的释义元语言,以及后文中提到的“明喻元语言”都属于后者,同位关系的两端正是对象语言和元语言。发生在超文本层面的构建隐匿于线性文本之下,其重新命名的过程需要进一步挖掘。而发生在线性文本层面的构建利用元语言和对象语言显性的存在形式,在文本上自觉暴露出诗歌语言的解构性,将语词约定俗成的联结置于聚光灯之下并公开瓦解,具有巨大的张力与冲击力。

如果说一般意义上出现于字典、词典、译作等情况中的释义元语言,其阐释、说明的过程是建立在约定俗成的根据性之上的,因此是自然的,那么诗歌中的大多数释义元语言,则是去约定俗成化的呈现,其通过打破原有能所指关系网络的封锁,使无数语言风景得以自由涌入,因此是人为的、发明的。王希杰认为:“所谓修辞活动就是在零度形式和它的偏离形式之间进行的一种选择活动。”[15]191可以说,正是通过发明阐释的构建,产生了对于约定俗成零度的偏离,而诗歌因其文本特性,无法回避对此种偏离形式的选择。如沈浩波的《来,咱们学几个成语》(节选)[16]:

堂屋里一只窄窄的条凳

右厢房里有张木板桌,地上躺着

几个带血迹的麻袋上面全都落着厚厚的尘

——什么叫做家徒四壁?

只有一张床,在左厢房

母子俩挤在一起睡

我们去的时候

那孩子正在给拉完大便的戴金银擦屁股

——什么叫做相依为命?

本诗是一篇介入现实的“诗报道”,诗人对于成语的解释明显不同于普遍存在于辞书中的成语定义,而是建立在对现实场景的深刻描摹。连续的“什么叫做……”回归到语言符码本身,正是一种元语言手段。对象语言与元语言被架置于破折号的两端,诗人对成语进行了充分再阐释,将成语的抽象性、凝练性从本体中剥离,转而成为对情景的强调性叙述,使其具体化、形象化,构建了其在该诗内部所存在的同位关系。“家徒四壁”不再是成语辞书中的固定解释“家里只有四面墙壁。形容家境贫寒,穷得一无所有”,而是被聚焦于当前血淋淋的残酷现实之中。诗题《来,咱们学几个成语》中的“学”试图将读者的视野期待拉入对成语的日常释义解读中,而随后作者通过对释义元语言修辞的运用彻底粉碎了这一期待框架,在瓦解成语的同时也瓦解了“学”的日常释义。

除了诗歌正文内部出现的释义元语言修辞现象,在诗歌题目与诗歌正文之间也可以构建释义元语言修辞。如卜卡的这首《对“下”的现象学描述》(节选)[17]:

诗之蒹葭抽穗、开花,垂向水面,

好像众神低眉祈祷:

“因为爱——

我们向人心弯曲……”

看啦,夕阳下,一枚枚青枣在树顶发光。

你第一次发现:植物

睁开了这么多只眼睛!

多到足以让你心惊于造物的庄严。

诗题“对‘下’的现象学描述”与诗歌内容构建了对象语言与元语言的同位关系:诗歌内容是对“下”的描述与解释。而这种同位关系无疑也处于内部的、私设的、临时搭建的“帐篷”之中,对象语言“下”隐去了其日常含义,在作为诗歌内容的元语言文本之中得到了重新命名:“下”不再是一种固定的方位关系,而是对生命神性的重新投射,是从现代浮躁喧嚣世界中逃离的一种路径。

(二)明喻元语言修辞

从元语言角度来看,比喻实则是人为建立起来的一种等同命题。元语言功能的等同命题概念由雅柯布森提出,雅柯布森认为,两个符号或一些符号与另一些符号若可以彼此解释,它们就是等同的。等同不是同一,而是“某一方面相似”,或者说相对等价[1]。比喻正是通过本体与喻体的互相解释来构建相对等价关系。

比喻又分为明喻、隐喻。所谓明喻,即本体和喻体都在线性文本中出现,其基本表达式是“A像/似/好似/是B”,可写作“A≈B”。而隐喻的喻体在文本中并不出现,其基本表达式为“A”。从元语言的角度来看,明喻属于显性元语言修辞,喻词作为元语言标记将A与B联结,A是对象语言,B是元语言,两者在线性文本中直接建立同位关系。而隐喻的元语言运作则是潜在的,喻词不在线性文本中出现,其元语言运作来自超文本之上的心理揣度,即“‘A’是什么?”在这一部分中,我们主要讨论明喻这种显性元语言修辞,有关隐喻的部分将会在后文涉及。

总体来看,明喻和释义元语言修辞都是通过线性文本层面元语言与对象语言在两端的对峙,公开冲破其日常网格的藩篱,建立内部私设的同位关系,其基本表达式为“A≈B”。然而两者仍然存在区别,这也是为何我们将其归为不同类别:明喻元语言修辞的元语言标记是“像”“似”“好似”“是”等,而释义元语言修辞的元语言标记是“描述”“解释”“什么是……”。前者更强调对象语言在性质上的转换,即A在比喻构建的过程中被赋予了B的属性;而后者更强调元语言对于对象语言的解释、描摹,即A在释义元语言构建的过程中得到阐释与延伸。

然而明喻的元语言不仅体现在同位关系的建立上,其背后涉及强大的元语言连环运作,共分为三层:第一层是在线性文本层面同时出现的对象语言与元语言。第二层则是属于超文本层面的元语言运作,即对焦语言本身,在“‘A’是什么”的过程中对A的日常概念进行悬置。前文曾提到,第二层超文本元语言运作也发生在隐喻中,可以说,比喻的元语言机制都会包含这一悬置过程,因为如果不对日常概念进行抽离,新的同位关系将无法建立。第三层则会涉及阐释学中的元语言,具体论述可参见赵毅衡的《元语言冲突及阐释漩涡》[18]5-12,由于这属于非语言学研究范围,本文在此不作探讨。

明喻作为一种修辞手法,普遍存在于各种文本之中,诗歌中的明喻同样也有其特殊性。“诗之情味每与敷藻立喻之合乎事理成反比例。”[19]诗歌中的比喻往往是发明性比喻,本体和喻体的心理距离较远,需要在诗歌内部构建的语境中完成本体和喻体的对接。

自比喻现象却属于一种例外。所谓自比喻,即比喻的两端——本体和喻体在形式上表现为同一事物,其基本表达式为“A=A’”。王希杰曾提道,比喻的“本体和喻体不是同一事物。如果是同一事物,就不能构成比喻,这就是所谓的‘同类不喻’”[15]420-421。赵毅衡也认为:“如果能指所指相同(A是A),即同一‘形符’,当然不成比喻,而是前面讨论过的‘显示’。”[20]166-167而自比喻作为一种合法的比喻形式,其两端能够以同一形式出现,也就意味着实际上它们并非同一事物:A与A两者中必然有一个不等于A,“A”在此时只作为能指外壳,其所指已在隐喻的过程中完成了自身的异化。如果从线性文本上去“测量”其心理距离,显然,由于本体和喻体在形式上的同一性,其产生的心理距离达到了绝对零度;然而如果从背后的元语言运作观之,其心理距离仍然存在,且由于这种仍然存在的心理距离在线性文本上得到人为的、外力的、有意的挤压,在对立与矛盾的冲撞中能够弹射出巨大的张力。如张曙光的《在飞机上》(节选)[21]:

飞机颠簸了几下

然后平稳地飞着,像飞机

飞行在空中

在这个明喻中,从表面上看,飞机(A)等于飞机(A’),是同类而喻,然而飞机(A)在此时已切断了“空中交通工具”的日常联结,在元语言聚焦的过程中完成了其所指的更新,指示着“无法逃离社会规约的人类”。从出生就沾染上悲剧色彩的人类群体无法从社会既定的轨迹中挣脱,即便可以“颠簸”,但其宿命仍是回归到“平稳”的轨迹线上,重复一代又一代的命运结局。可以说,飞机(A)等于飞机(A’)的日常联结在此时转化成一堵无形的门,使其背后所隐藏的强大力量得以暂时封存,然而一旦这扇门在隐喻之钥的作用下被开启,其原先被封存的张力便瞬时爆发。

(三)指称元语言修辞

所谓指称元语言修辞,是在建立元语言与对象语言层级的基础之上,使对象语言与元语言呈现出上下级的联结关系,最后从浮于上级的元指称层面出发,即从语言符码本身出发,达到陈望道所言“传情达意”的目的[9]85。值得注意的是,元指称修辞并非完全是语言符码的形式空壳,修辞过程在保留对语言本体追问的同时,处于下级的对象语言仍在隐隐作用,暗含关于概念意义的指涉。

李子荣曾举李清照《声声慢》中的“怎一个‘愁’字了得”一例说明此种修辞现象:“语言符号的外延一般是客观对象,‘愁’指的是事实上的愁的心绪,说‘愁’字则让这个对象外延潜性化了,显性的是元外延,即表达式本身。”“这首词的独特之处其一是结尾处峰回路转,从对象情境中脱离出来,跃到这种情境的表达上……”[1]207-208可见,在指称元语言修辞中,虽然突显的是元语言及语言表达式本身,但元语言之下同时也暗藏着对象语言关于概念意义的指涉,也可以说,这种概念意义的指涉正是通过元语言的形式,产生了零度的偏离,达到了修辞效果。

诗歌中的指称元语言修辞也具有上述特性。如现代诗人大枪的《山居》(节选)[22]:

30年后的今天,我选择从南宋一首诗歌

进入《山居》,看,这书名号多像两爿

由杂木插成的篱笆墙,它总在我梦里

开出带刺的小花,粉色的,白色的

紫色的,一朵一朵伸向我

像口语里忘记已久的一组名词

“我选择从南宋一首诗歌/进入《山居》”一语通过元语言与对象语言的交缠,达到类似双关的修辞效果。这句诗既可以从对象语言层面进行理解,即打破书名号的束缚,从纯粹的概念指涉出发——我从一首诗歌进入到山居的情境;也可从元语言层面进行理解,回归到语言符码本身,集中于书名号的标符——我进入到《山居》这首诗。然而接下来的一句“这书名号多像两爿/由杂木插成的篱笆墙”却使得前一句话转变为纯粹的指称元语言修辞,因为只有在元指称的角度上,我们才能将注意转移到语言符码本身的书名号上,完成后文关于书名号的延伸。由此,元语言处于上层,因为只有通过元语言层面才能使得整首诗的理解变得连贯。对象语言虽然置于下层,但仍在隐隐作用。“书名号”像“杂木插成的篱笆”并“开出带刺的小花”,这一切都具有对象语言“山居”的概念指涉特征。这节诗的结尾点出“名词”一语,再次将视线收束于语言符码本身。

诗歌中的指称元语言修辞也有其特殊性。指称元语言修辞因其突显元语言的特性,将视线集中于语言符码,因此会经常出现“字”“词”“语言”“诗”等字眼,而将这些字眼与诗歌结合,便又生发出一种“元诗歌”的意味。有关“元诗歌”的概念,目前学术界尚无定论,各家表述存在偏差,但总体而言,“元诗歌”是关于诗的诗,或者说关于语言的诗。“字”“词”“语言”“诗”等字眼的出现使得诗人在构建指称元语言修辞的同时也完成诗歌本身“元诗”化的转变。如哑石的《诗论》(节选)[23]:

诗,不止于此,不止于嘤嘤啼鸣的璞玉,

当春柳于汽车尾气中一死再死,

圆穹顶的圆,举目命运——

你于此处轰鸣,诗,各处潜伏逡巡。

一句“诗,不止于此”将整首诗的目光落在了诗的语言本身之上,随着线索之灯的指引,读者的视野渐渐进入元指称层面,关注诗在语言表达上的构成。然而对象语言即作为“诗”的概念指涉仍在隐约示意,在这个过程中,达到了就诗论诗的目的,也就完成了诗歌“元诗”化的轨迹。在从对象语言出发进行论诗的过程中又不断回归到诗的语言即元语言本身,元语言成为对象语言在文本内部系统的审判者,视察对象语言中的诗学见解是否符合其所构建的元语言形式,这使得作者在创作中不断进行稽查,并以螺旋的轨迹迈入诗歌的本质漩涡。

(四)自元语言修辞

自元语言是指将对象语言应用到元语言本身,对象语言与元语言在文本上表现为同一形式,如“这句话有七个字”,对象语言与元语言都是“这句话有七个字”,两者在形式上具有同构性。自元语言修辞与指称元语言修辞的区别就在于:自元语言修辞严格强调对象语言与元语言在形式上的同构性,而指称元语言修辞不作此要求。

元语言与对象语言在形式上的同构,容易致使元语言与对象语言的混淆。这样的混淆往往可以产生类似于悖论的效果:著名的克里特岛悖论(说谎者悖论)正是利用了元语言与对象语言层级的混乱,达到了所谓的悖论效果。正如李子荣所言:“产生悖论的原因就在于,我们理解这个语言现象时一方面从它陈述客观世界的角度看,而另一方面又不由自主地返回到语言本身来理解,返回的结果是混淆了对象语言和元语言,使理解受到阻碍。”[24]21-25

自元语言如同名为语言的迷宫,元语言和对象语言因其在形式上的同一性,具有迷惑效果,倘若不能分清元语言和对象语言的层级关系,必会困在迷宫之中,也即李子荣所提到的“理解受到阻碍”。但李子荣所言“阻碍”是针对科学文本中的逻辑理解,将这种“阻碍”放置于诗歌文本中审视则不攻自破。对于诗歌的解读不能立足于科学逻辑,否则将扼杀语言所创造的世界,为诗意筑起藩篱。自元语言反而通过语言迷宫的缠绕扩大了诗歌的延异程度,使人去感受语言运用中的悖论的美感。

陈仲义提到:“(诗歌)张力是对立因素、互否因素、异质因素、互补因素等构成的紧张关系结构。”[25]自元语言所创造的悖论无疑满足陈仲义所界定的张力构成形式,对立与互否在拉扯中滋生出无限弹性。然而陈仲义在分析诗歌张力时仅仅是从对象语言本身进行考量,并没有从元语言视域出发去审视元语言与对象语言的层级混淆带来的张力影响。可以说,自元语言为诗歌张力的写作带来新的可能,成为诗歌语言风景的一种建构模式。如木心的这首《阿里山之夜》[26]:

我能唤出

寂静的乳名

却又无言

因恐惊逸静寂

这首诗整体上便是由自元语言构成的,其中,对象语言和元语言都是“寂静”,“我能唤出寂静的乳名”中的“寂静”,因后所衔接的“乳名”,因此是集中于“寂静”这一语言代码本身的,为元语言;而“因恐惊逸静寂”中的“静寂”,有着对象指称,将语句重返现实客观世界,是对象语言。“我”可以唤出其名,但唤出的瞬间就通过声音的流淌而打破了寂静,因此“我”才选择“无言”。自元语言的运作营造出了一种悖论的矛盾效果,矛盾背后是对象语言与元语言之间的混同关系,正是这种混同关系构成了诗歌的张力。

这种效果在辛波斯卡的《三个最奇怪的词》[27]中体现得更为明显:

当我说“未来”这个词

第一个音方出即成过去

当我说“寂静”这个词

我打破了它

当我说“无”这个词

我在无中生有

这首诗当中有三处自元语言现象,第一处元语言和对象语言为“未来”,第二处为“寂静”,第三处为“无”。诗题为“三个最奇怪的词”,其实正是用这三处自元语言,构建了三处表面上的悖论。这样的悖论产生了一种循环、轮回的漩涡,而所谓的逻辑意义已在漩涡的裹挟中荡然无存,诗意不是向外部散射指向理性世界,而是向内部聚拢,对焦诗歌语言本身,在对立、矛盾、悖论、冲突中延异出纯粹美感。约翰·加里瑞将诗歌比作“圣殿”,然而正如其所言:“每一首诗歌的真理都在阐释之前抽身离去,我们进入到诗歌华丽的圣殿中时发现里面空空如也。”[28]圣殿的里面既已“空空如也”,逻辑意义与世界指涉无法在场,我们只需将目光投射在圣殿的“架构”本身上,而这“架构”毫无疑问就是语言。

三、诗歌修辞中隐性的元语言运作

修辞中隐性的元语言运作,即修辞现象中蕴含着元语言同位关系或等同命题,但在线性文本上没有显现出对象语言与元语言的层级关系,其主要分为隐喻、双关两种辞格。

(一)隐喻

前文已提到,从元语言角度来看,比喻实则是人为建立起来的等同命题。其中,明喻属于显性元语言修辞,隐喻的元语言运作来自聚焦语言本身的过程,而该过程发生在超文本层面,因此属于修辞中隐性的元语言运作。

雪莱说:“诗人的语言主要是隐喻的。”斯蒂文斯说:“只有在隐喻的国度里,人才是诗人。”[29]而隐喻之所以能够发挥如此作用,主要就在于经过了元语言悬置日常所指的过程,它使语言真正得以摆脱枷锁,激活属于本体的原始风景,如下面这首穆旦的《发现》[30]:

你向我走进,从你的太阳的升起

翻过天空直到我日落的波涛,

你走进而燃起一座灿烂的王宫:

由于你的大胆,就是你最遥远的边界:

我的皮肤也献出了心跳的虔诚

王凌云曾这样评价这首诗:“第一个比喻将爱情空间拓展为整个‘天—海’,‘你’像太阳一样君临这一空间,成为‘我’生命的白昼;第二个比喻则是爱情空间的宫殿化,喻其辉煌和热烈,‘你’成为了‘我’的国王;第三、第四个比喻则将人的内在意识活动空间化,‘大胆’作为一种冒险就是人来到自己可能性的边界,而‘我’的激动的‘心跳’仿佛要跃到身体(皮肤)外面,内与外的空间在此发生了越界和变动。”[31]51-61

这首诗通过元语言在超文本层面构建的同位关系,将虚化的意象“爱”与“意识”拉入具象的空间描摹中,使整首诗彰显出力度与广度。从文本层面上讲,正是隐喻的元语言运作将日常范畴“爱”“意识”与空间挂钩,这种挂钩充斥着非日常性,激活了诗歌语言的陌生化特质。从符号理解层面上讲,这里的“天空”“波涛”“宫殿”等不再作为单纯符号,而是作为含蓄意指符号,指涉出更深一层的维度。

从历时角度来看,隐喻的运用在中国古典诗歌与现代诗歌中存在一定差别。李心释认为,现代诗的隐喻更重视语言本体,而古典诗的隐喻更重视境与意境[13]104。而从元语言视域观之,这种差别主要体现在同位关系的建立顺序上。

在古典诗歌中,隐喻绝大多数都较为常见,被限制在“就近取譬”的层面上,缺少奇异和复杂性[31]51-61。古典诗歌的本体与喻体之间本身便存在极高相似性,从这个意义上讲,古典诗歌正是通过明显的同位关系来建立等同命题。而现代诗歌的大部分隐喻并不把本体和喻体的相似性作为第一媒介,而是把匿于超文本中的喻词本身作为媒介,“迫使符号的接收者寻找异中之同”[20]166-167。从这个意义上讲,现代诗歌的隐喻往往是先构建等值式,再去挖掘等值式两端的相对等价关系。正如赵毅衡、陆正兰所提到的:“美国诗人肯宁汉姆有句曰‘两只黄蜂冷得像树皮’,为什么黄蜂会冷,而且冷得像树皮?这是因为这个‘像’字是文本元语言标记,它既然在那里,就必须起作用:比喻的两边不像也必须像。”[18]5-12虽然赵、陆二人所举的例子为明喻,但现代诗中隐喻的运作也仍具有该特点,区别只在于喻词、喻体在线性文本上的突显与否。

(二)双关

双关是用了一个语词同时关顾着两种不同事物的修辞方式[9]88。双关又分为意义双关与谐音双关,前者指利用词的多义,有意使语句具有双重意义;后者指利用词的同音来构建双重意义。

双关的元语言运作正体现在双重意义之上。我们把被利用来创造双重意义的词标记为A,A的多义或同音对应部分称为A1,那么整个句子便有由A生成的意义和由A1生成的意义两个部分。A是显性的,是处于线性文本层面的,A1是潜在的,是属于超文本层面的。那么A是如何转化为A1的?这就暗含着元语言运作。A是对象语言,人们的内心揣度构成潜在的元语言“A在此处该如何理解?”在元语言的激活下,人们通过多义理解或同音理解的方式生产出A1,再将其生成结果A1代入句子中,使得此时的A1也完成对象语言化,由此实现双重意义。双关的元语言运作可表示为:A(对象语言)→A与A1的转换(潜在元语言)→A1(对象语言)。

李连涛认为,双关语的两个意义其认知所遵循的规律一般说来是:“字面的、不需要太大努力可以获得的意义一般是最先认知到的;隐含的,需要进一步明示,要花费更大的努力才能获得的双关义是最后才认知到的。”[32]其中所谓“花费更大的努力”的过程,便是潜在元语言运作的过程;“进一步明示”的过程也即阐释的过程,同样也是元语言运作的过程。李子荣曾举例“做女人挺美”来说明双关中的元语言运作:“运作的关键在词语‘挺’字,强调了这个字就使整个句子结构和语意发生重大变化,未强调前,只能说这句话存在着潜在的歧义,因为人们对这句话的意义理解取向一般是‘做女人很好,不错’,所以广告人必然要在文字画面上给予‘挺’字以强调的形象效果,激活人们脑子里库存的元语言知识,领会语言结构变化的妙处,产生强烈的新奇感,广告要吸引消费者的眼球的目的就达到了。”[24]21-25

诗歌语言具有非日常性、陌生性的特质,而双关元语言的运用同样也是对这种特质的激活。诗歌整体是符号之上的符号,按照罗兰巴特的理论,诗歌本身就是一个含蓄意指符号系统。双关元语言的运作联结着诗歌的含蓄意指性,从理论上讲,这种联结可以分为两种情况:

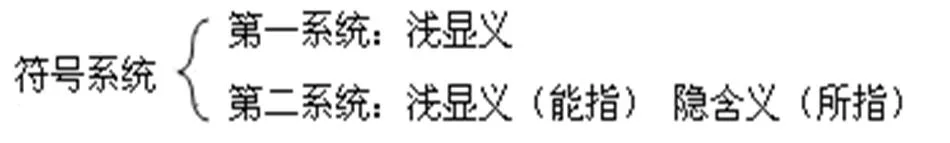

第一种情况即是罗兰巴特提到的最基本的含蓄意指[33],浅显义作为第一系统的同时,也充当着第二系统的能指部分,隐含义则作为第二系统的所指。具体来说,由于隐含义的能指部分并未直接出现于文本,浅显义实际上成为了隐含义的能指即表达层面。而隐含义是诗歌最终达到的意指部分。推测出隐含义的过程实则就是感知其含蓄意指的过程。如下图所示:

如李商隐《无题》一诗中的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。浅显义表现的是春蚕与蜡烛的锲而不舍精神。隐含义的出现来自背后的元语言运作:“‘丝’在这里应该作何理解?”推理的过程必定是集中于语言代码的过程,唤起对“丝”的各种联想形式,“丝”在此处作为一个物质中介成分,联结着浅显义与隐含义。隐含义“思”出现于潜在层面,并未直接表现于文本中。将“思”作为对象语言,再代入句子中,意思即“只要有一息尚存,痴情不改”,实指坚贞的爱情,而这也是诗歌最终的内涵部分。

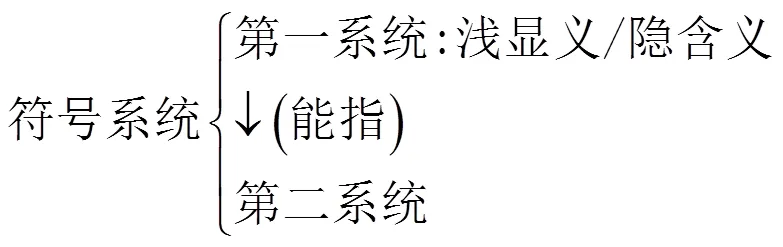

第二种情况,第一系统由浅显义和隐含义构成,在这两者所结合的系统之上,再形成第二系统。如下图所示:

这种情况大多出现在现代诗歌中,如莫非《街道》中的这几句:

是你碰巧看见,有人在别人的门前眺望未来

一盘要输掉的棋,在残局中挣扎

一句双关语,成了推不开的窗子

时间就这样停止。没有了时间的人

在料想不到的地方,放慢了脚步

闫桂萍曾这样评价这几句诗:“‘传统的打开窗子说亮话’的直率在这里被一语双关消解了。生命的诱惑使人们在苦难里渴求安乐,把欲望寄生在腐烂里,智慧反而使人懦弱无能。人类语言智慧的结晶成了阴谋生长的温床。而‘你’的冷漠、视而不见的姿态再次展现出来。”[34]

浅显义是“推不开的窗子”,根据闫桂萍的诗评,其隐含义应是“说不出的话”。由“推不开的窗子”推导出“说不出的话”,其中经历了第一次元语言运作,即:“‘推不开的窗子’指的是什么?”在元语言运作的“悬置”之下,浅显义和第一层隐含义已被揭示,但此时的隐含义还未到达最终意指的终点。在第一层隐含义被揭露之时,浅显义与第一层隐含义完成了结合,共同构成了第一系统,成为下一系统的能指部分。第二系统的所指层面在于通过这打不开的窗子与说不出的话,映射人们在生命中的苦难情境。

结语

诗歌修辞中的元语言现象可以划分为两类:一类是诗歌中的显性元语言修辞,其中包括有释义元语言修辞、明喻元语言修辞、自元语言修辞与元指称修辞;另一类是诗歌修辞中隐性的元语言运作,包括隐喻、双关。

其中,诗歌中的显性元语言修辞同时也存在体现于其他文本之中,但由于诗歌文本所具备的特性,致使其在诗歌文本中的表现与在其他文本中的表现存在巨大差异。

诗歌修辞中隐性的元语言运作,主要表现在隐喻、双关两种辞格之上。从辞格理论的构建与拓宽来看,元语言等同命题与同位关系挖掘出了其新的理论蕴含,实际上是完善了对辞格等同形式的理论支撑。而从辞格在诗歌这一特殊文体的体现来看,在元语言视域之下,诗歌中隐喻、双关辞格的解读也得到了更新。

探究诗歌修辞中的元语言现象不仅能对诗歌本体的语言构建有更明晰的认识,同时从宏观来看,也是完善元语言修辞研究的重要一步——从元语言修辞的应用范围上进行拓宽,真正建立起多领域、多方位的元语言修辞体系。

[1]李子荣.作为方法论原则的元语言理论[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2006.

[2]陈艳华.从元语言看语言的层次性[D].哈尔滨:黑龙江大学,2008.

[3]孙娜.手机短信息修辞现象的元语言解读[J].语文学刊,2010(22):26-27.

[4]吕慰.叙事小说对话中元语言的批评性话语分析[D].重庆:西南大学,2012.

[5]秦子妍.鲍勃·迪伦歌词中元语言的批评话语分析[D].重庆:西南大学,2018.

[6]冯广艺,张春泉.空:作为元语言和对象语言——以王维诗为例[J].江汉大学学报(人文科学版),2005(5):49-51.

[7]张春泉.语象:现代修辞学的一个重要新术语——李子荣《诗目所及》的典型语象例析[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2020(3):118-124.

[8]雅柯布森.雅柯布森文集[M].北京:商务印书馆,2012:65.

[9]陈望道.修辞学发凡[M].上海:复旦大学出版社,2007.

[10]Richards. The Philosophy of Rhetoric[M].Oxford: Oxford University Press,1936:48-49.

[11]克林斯·布鲁克斯. 精致的瓮[M].上海:上海人民出版社,2008:5.

[12]皮埃尔·马舍雷.文学在思考什么[M].南京:译林出版社,2011:288.

[13]李心释.当代诗歌语言问题探赜[M].北京:科学出版社,2021.

[14]吕军伟,弓婧媛.朦胧诗中的语象符号再符号化现象探析[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2017(5):22-26.

[15]王希杰.修辞学通论[M].南京:南京大学出版社,1996.

[16]沈浩波.来,学几个成语[M]//陈仲义,主编.百年新诗百种解读.合肥:安徽文艺出版社,2010:288.

[17]卜卡.苏格拉底的黄金杯[M].太原:北岳文艺出版社,2020:53.

[18]赵毅衡,陆正兰.元语言冲突与阐释漩涡[J].文艺研究,2009(3).

[19]钱钟书.管锥编[M].北京:中华书局,1979:74.

[20]赵毅衡.文学符号学[M].北京:中国文联出版公司,1990.

[21]张曙光.在这个世界我们需要些什么(6首)[J].长江文艺,2017(9):123-125.

[22]大枪.山居.新写实主义诗歌[DB/OL].2021-03-19.https: //mp. weixin.qq.com/s/FMQCyWMY7nHfbWB0700RhQ

[23]哑石.诗论.飞地Enclave[DB/OL].2020-12-17.https: //mp. weixin.qq.com/s/n-epzpTFcEmQcR0IxnFviw

[24]李子荣.元语言特性与修辞性元语言运作[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2004(6).

[25]陈仲义.现代诗·语言张力论[M].武汉:长江文艺出版社,2012:73.

[26]木心.我纷纷的情欲[M].桂林:广西师范大学出版社, 2010:48.

[27]辛波斯卡.万物静默如谜[M].长沙:湖南文艺出版社,2012:417.

[28]约翰·加里瑞,任显楷.意识形态与典律形式:新批评经典[J].中外文化与文论,2007(00):175-186.

[29]余松.语言的狂欢:诗歌语言的审美阐释[M].昆明:云南人民出版社,2000:198.

[30]穆旦.穆旦诗全集[M].李方,编.北京:中国文学出版社,1996:253.

[31]王凌云.比喻的进化:中国新诗的技艺线索[J].江汉学术,2014(1).

[32]李连涛.“双关”的修辞心理机制[J].修辞学习,2004(6):69-70.

[33]罗兰·巴特.符号学原理[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999:85.

[34]闫桂萍.细读莫非的《街道》[J].文学教育,2008(17): 63.

The Metalanguage Phenomena in Rhetoric of Poetry

WEN Di-han

(College of Chinese Language and Literature, Southwest University, Chongqing 400715)

The metalanguage phenomena in rhetoric of poetry can be divided into two categories. One is the explicit metalanguage rhetoric in poetry, including interpretive metalanguage rhetoric, simile metalanguage rhetoric, self-metalanguage rhetoric and referential metalanguage rhetoric; the other is the implicit metalanguage operation of poetic rhetoric, including metaphor and pun. In the first category, the explicit metalanguage rhetoric shows its particularity in relation to the everyday text because of the poetic quality; in the second category, the theory of rhetorical devices has been updated and expanded from the perspective of metalanguage.

metalanguage; poetry; rhetoric

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2022.02.08

H03

A

2096-9333(2022)02-0050-09

2021-12-27

国家社科基金项目“朦胧诗以来现代汉语诗歌的语言问题研究”(11BZW096)。

温迪涵(1998- ),女,重庆人,西南大学文学院语言学及应用语言学专业研究生,研究方向:修辞学。