日本传统木屋架结构技艺的现代演绎研究*

2022-05-20赵亚敏加藤悠希ZHAOYaminKATOYuki

赵亚敏 加藤悠希 ZHAO Yamin, KATO Yuki

0 引言

传统建造技艺作为“意匠”的核心部分,是艺术与工学的辩证统一体[1]。在现代主义之后,如何将传统建筑意匠进行转化,是每一个经历现代性的建筑文化体系所要面对的问题。现代建筑设计回应传统文化通常由“形式风格”来承担,以至于建造技艺的现代应用日渐式微。此外,许多曾以木建筑为主的国家,当木材不再被大量用于建造主体结构时,传统木构技艺的传承面临严峻考验。然而,日本现代木建筑对传统木构技艺遗产的转化却形成了鲜明的特色,其中对传统木屋架结构技艺的传承与创新更是取得很高成就。过去,日本向中国学习了伟大的木构技艺,并通过民族文化、审美渗透蜕变为本土独特的屋架结构;当今日本将“安宁的屋顶”(安らかなる屋根)视为“日本建筑的基因”[2],对其的现代演绎展现出艺术与工学的深层交融。当把相关实践与理论进行剖析,会发现其现代演绎路径集中在3个层面:传统木屋架结构模式的重构、传统节点重组下的屋架塑型、传统节点在大跨屋架中的应用。这几个层面脉络清晰又相互影响,共同勾勒出传统木屋架的现代演绎路径。文章首先简要概述日本传统木屋架历史演变进程、明确技艺内涵;继而从上述3个层面论述日本对传统木屋架结构的现代传承路径,以期对我国当下的木建筑实践有所启迪。

1 日本传统屋架结构演进俯瞰

日本著名评论家加藤周一(Shūichi Katō)以“文化的杂交性”为理论,认为“日本擅于吸收外来文化并积极地将其进行本土转化以增强自身”的方式是其文化形成的内在根源[3]。正如外来文化所带来的新工艺与美学使日本早期封闭的建筑文化发展带来新的可能,传统屋架结构的演进便是清晰的印证(图1)。

图1 日本传统木屋架演进及现代演绎历程简图Fig.1 evolution of traditional Japanese wooden roof structure

“天地根元造”是日本建筑的起点[4],其屋架结构为两侧利用大柱支撑着屋脊大横梁,交叉的斜柱则支撑屋面。随后,中柱被拆分,支撑着上部的叉手、栋束、栋木等形成的三角形结构,该形制奠定了日本古代早期屋架形式的基本特点:结构粗犷、艺术形象厚重简约。7—8世纪,中国木构技艺逐渐传入日本,先进的木屋架结构技艺被日本借鉴,从奈良時代的“唐招提寺金堂”(759年)可以看到其屋架结构具有明显的大陆抬梁式架构特征。事实上,虽然中国建筑文化传入日本对其木构工艺与审美的提升起到重要作用,但是大陆木构样式却一直在日本发生变化。8—12世纪,经过本土文化与审美的渗透,日本逐渐形成了“和样”形制,在其屋架结构中,可以看到横向联系构件的加强。此外,日本木屋架结构还出现了“野屋根”样式,即在原来的檐椽基础上搭上一层更加倾斜的檐椽,从而将屋架结构划分为两个内部空间[5-6]。该构法对于日本具有重要意义,工匠可以较自由地编织被隐藏于上部空间中的结构,使屋架坡度加大以起到防止雨水渗漏的效果,同时亦使得屋顶艺术形象更加饱满富有张力[6]。

日本镰仓时代,中国木结构样式由重源大和尚(Chōgen)在将作工匠陈和卿的协助下再次传入日本,形成中世“大佛样式”(中国大陆在宋代输出至日本的建筑样式)。该阶段被增田一真(Kazuma Masuda)、西田雅嗣(Masatsugu Nishida)等学者视为“日本木架构变革的重要阶段”。在屋架结构中,已明显看到细密通长的“贯”与“插肘木”横向拉结,形成优美的织理性立体框架,东大寺南大门便是典型的代表。山本学治(Gakuji Yamamoto)指出:中世(12—16世纪)之后的日本木构样式渐渐趋于抽象,与中国木构风格渐行渐远[7],屋架结构的演变印证了这一脱变的事实。可以说,独特的地缘特性与民族文化的逐渐渗透,使得屋架结构朝着注重“水平”与“垂直”抵抗的轻盈化立体框架方向跃迁。随着“贯”的横向联结不断增多加强,原来作为抵抗水平荷载的柱子也逐渐变成为细方形[7]。例如,日本极具代表的“和小屋组”屋架技法中[8],细密的“贯”互相拉结形成整体,并与其下纤细的柱网结构脱离,呈现出两套不同的结构体系,两者仅依靠中间的梁进行转换连接[9]。该独特的构法有效减少了木材截面的尺寸,塑造的屋顶艺术形象变得轻盈而抽象,同时也解放了室内空间中的立柱,空间布局变得自由流动。该构法的产生对于日本特殊的地缘环境具有积极的意义。

回望日本传统屋架结构的演进历程,折射出其文化兼容并包的特点,也反映出古代匠人对屋架艺术与工学交融的追求。日本传统屋架演进的原动力,不仅是文化意识的使然,更是对积淀出文化的独特地缘特性的一种自觉。可以说,对外来木构文化的吸收以及本土技艺的渗透共同塑造了日本传统屋架结构技艺内涵:结构类型多元、节点建构丰富、空间与屋架结构关联性强等。这些特点成为了现代木屋架结构创新设计的资源。

2 传统屋架结构模式的重构

传统木屋架结构模式作为日本建筑基因中最具象征意义的要素,其建造消解了(意匠)设计与(工学)结构之间的界限,展现出关联局部到整体的统一性,是艺术、工艺、身体、工具、自然关系的统一体[10-11]。可以说,对传统木屋架结构模式进行现代重构是对既有技艺遗产作为一种再现传统意匠的重要方式。

日本传统建筑形成了丰富的屋架结构模式,为现代转换提供了丰富的原型。转换过程具有以下特征:第一,提取原型建构逻辑作为转换基础;第二,通常以较为简约抽象的方式进行转换设计;第三,在必要的时候会介入现代新工艺,以提高结构性能;第四,转换生成的木结构通常清晰的展露于空间中,使结构装饰一体化。例如,由福岛加津也(Katsuya Fukushima)和富永祥子(Hiroko Tominaga)设计的工学院大学弓道馆就是典型代表。设计师选取“江川邸”屋架结构为蓝本进行转译,在该结构中,轻盈“贯”结构形成的屋架被纤细的立柱支撑着,光线透过细密的木网架折射到内部空间,使得氛围纯粹、简约且静谧。弓道馆在其基础上对“贯结构”技艺进行了重构,将构件以开孔贯穿的传统做法优化为以四根单侧开槽口的杆件夹住两根十字交叉杆件的方式,大量细密杆件以此构法相互拉结形成轻盈的“晶格式轴向受力”屋架[12]。优化后的结构变得更为轻巧且具有良好的稳定性,释放了传统屋架结构中大横梁与空间中的立柱,同时精致细腻的木节点渲染着空间艺术氛围,形成纯粹、简约的场所(图2)。由“内野设计”(Uchino Architects)事务所创作的木舍则重新演绎了传统叠梁式屋架结构的纯粹性。设计师采用截面相同的小断面方形集成材,建造时在柱网上层叠横梁,继而再在其上横向叠压长木构件,以两侧抬梁出挑的构法逐层向上发展,整个结构模式由洗练的水平与垂直线条构成织理性网格结构,回应了传统叠梁屋架的建构特色(图3)。此外,由杉本洋文(Hirofumi Sugimoto)设计的阿苏白水温泉馆则是利用当地民间传统的拱架木构技艺转换生成的新型穹隆型架构。

图2 弓道馆Fig.2 Archery Hall

图3 木舍Fig.3 Wooden House

日本现代建筑师对传统屋架的重构展现出含蓄内敛的特点,这是符合现代木结构审美观的[13]。可以说,传统木结构具有非常复杂的建造模式与细部处理方式,在现代转译过程中,对其进行高度的抽象与简化,使新结构具有清晰的视觉逻辑,更符合现代的木结构价值观念。

3 传统节点建构重组的屋架塑型

日本传统木屋架在建造过程中发展出一套独特节点接合方式,包括叠层、榫卯、互嵌、绑扎等。丰富的节点建构使得众多离散的木杆件较为灵活地接合在一起,在保证外形简约的同时也确保了连接的稳固。近年来,日本建筑师对传统节点建构展现出浓厚兴趣,在小型木屋架建造中探索着重构的多样性。他们抽离出传统节点构法并加以简化,继而将木杆件互相组合形成多样化的屋架形式。结构中大量的木构件相互组装、拉结形成弹性框架,整体获得了足够支撑的力量。该构法形成的屋架挣脱了传统既有架构的模式,转而以模件化的节点建构作为艺术表达的核心,将隐匿的节点建构逻辑显现化,最终呈现出“细密化”的建构美学。

例如,隈研吾在GC口腔医学研究博物馆(GC Prostho Museum Research Center)设计中重组了日本传统“刺果”(ちどり类似鲁班锁)节点建构工艺,设计师采用截面为60 mm × 60 mm的模件化桧木棍以榫卯互锁的方式搭建成一座9 m高的“穴洞式”三维晶体木构网架,“粒子化”的细密结构不仅塑造的屋架形态,也处处洋溢着传统木结构的艺术氛围(图4)。除了榫卯,互承的建构方式也得到传承创新。石井和紘(Ishii Kazuhiro)多年致力于传统建筑文化的挖掘与创新,在其设计的熊本清和文乐馆中,将传统互承节点工艺进行转换。其屋顶采用4根截面为方形的木构件相互叠压形成四边形互承结构单元,继而将多个单元继续进行互承组合,各构件之间以“杠杆”的方式相互稳定,最终形成了极具表现力的新型屋架(图5)。可以说,传统节点建构方式借助现代工艺技术能够更加精确地建造,使屋架建造走向更加开元、多义、复杂的状态。

图4 GC口腔医学研究博物馆Fig.4 GC Prostho Museum Research Center

图5 熊本清和文乐馆Fig.5 Seiwa Bunraku

该方式形成的屋架中细密的节点建构对内部空间品质的塑造也起到十分重要的作用。一般而言,传统木屋架由多种节点工法相互配合形成,且较多的隐匿于整体结构之中。然而,当代诸多建筑师试图通过相对简约的节点建构方式进行结构塑型,同时使节点暴露于内部空间中以清晰地展现其建构美学。洗练、美观、细密、有秩序感的节点建构模糊了空间的边界,深刻地影响了屋架所覆盖空间的艺术氛围。在杉本洋文设计的大长院库里、隈研吾设计的威尼斯双年展日本馆等一系列作品中,设计师从传统结构技艺中抽离出细部建构技艺,以模件化木构件纵横搭接成屋架结构,这些三维晶体木结构覆盖着空间,节点建构清晰地显现于空间中,使空间洋溢着纯净、静谧的传统氛围(图6)。正如坪井善胜(Yoshikatsu Tsuboi)所言“结构美在合理的近旁”[14],日本建筑师一直在极力追寻节点建构“本体性”与“表现性”的统一,追寻“结构真实性”与“艺术表现力”的融合。而以节点重组的屋架塑型将触发当代屋架结构塑型多样性的释放,将既有技艺遗产进行现代性诠释,是对普适性的创作价值观进行挑战,使现代木建构向新的艺术层次跃迁。

图6 节点重组的小型屋架Fig.6 small roof structure with joints combination

4 传统节点工艺在大跨屋架中的应用

传统节点建造工艺同样被应用在新型大跨度木屋架结构中。随着集成材、大断面木材等新工艺的发展,建造大跨度木屋架结构的可能性大大增加。在其建造中,节点处理成为至关重要的环节。为了保证大跨度屋架的稳定性,在木材结合部位通常会使用大量金属连接件,使得节点显得臃肿复杂且不经济。在展示木屋架结构艺术的大空间设计中,复杂臃肿的节点必将破坏整体品质[15]。事实上,传统节点技艺(如榫卯)具有一定的韧性、强度,同时能够保证结合部位的完整性。若是在新型大跨屋架中配合使用传统节点技艺,将起到事半功倍的效果。值得注意的是,部分传统节点建构工艺较为繁琐复杂,因此,在现代大跨木结构的应用中,需要在力学基础上对其进行合理“简化”,形成简约、清晰的建造方式。

正如结构设计师山田宪明(Yamada Noriaki)倡导的“应有效利用传统的主要技术,开展现代建筑”[16],日本在大跨度屋架结构中融合传统节点的建造已成为普遍现象。例如,内藤广(Hiroshi Naito)设计的海之博物馆展示栋,其大屋架结构由大面积层压木材制成,为避免繁琐的金属连接件破坏节点简约性,构件连接采用了传统榫卯技艺,这不仅减少了金属构件的消耗,同时形成了明快、合理的节点接口(图7)。仙田满(Mitsuru Senda)与山田宪明设计的秋天国际教养大学图书馆,为了形成简洁明快的木屋架,同时减少大量连接处对金属构件的消耗,设计师汲取传统木构以小截面标准化构件建构出挑结构意匠的精髓,并依靠榫卯节点建构的方式将秋田杉木互相嵌套形成“放射型二重合成梁”。该合成梁被中心束柱与外围结构所支撑,营造出半径为22 m的极富视觉艺术张力的大跨屋架结构[17](图8)。

图7 海之博物馆Fig.7 Museum of the Sea

图8 国际教养大学图书馆Fig.8 Library of Akita International University

图10 德国汉诺威世博会日本馆Fig.10 Japan Pavilion in World EXPO Hannover

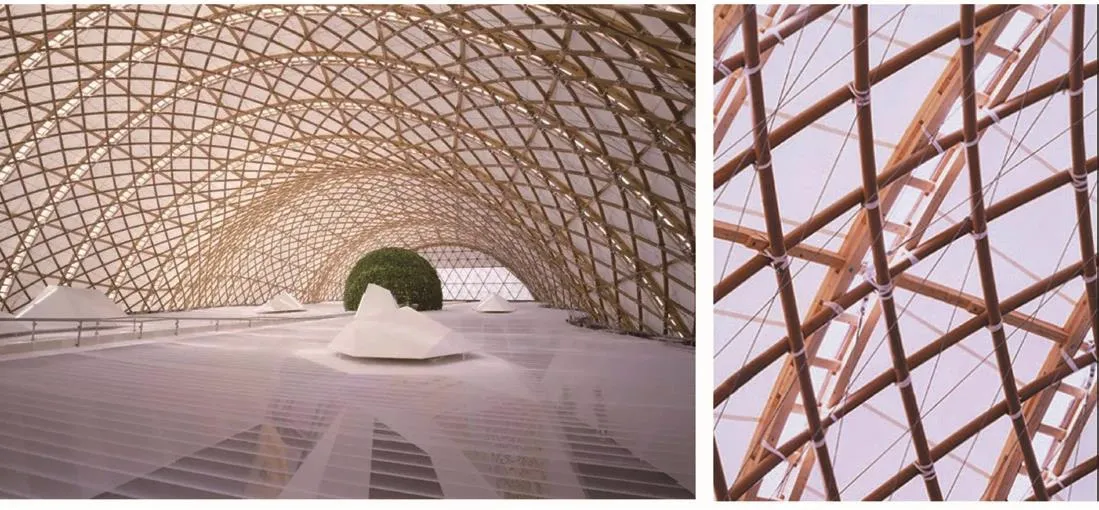

除榫卯外,日本传统的“绳木绑扎”技艺也得到传承应用。编织技艺的特点是适应性强,可以随着结构的型变发生适应性变化[18]。由坂茂(Shigeru Ban)设计的德国汉诺威世博会日本馆,其大跨曲面屋顶采用纸筒形成了巨型网格。对于纸筒网架的节点设计,建筑师汲取了日本传统民居“合掌造”屋架结构节点“绳木绑扎”建构技艺,用白绳以传统绑扎的技法将纸筒网架捆绑为一个整体。绑扎结构的灵活性满足了弯曲网壳型变对节点的特殊要求(图9-10)。

图9 传统屋架中节点绑扎技艺Fig.9 the joint binding technology in traditional roof truss

总之,传统节点建造具有简约性、经济性、模件化等特点,将其与现代结构相融合,不仅使木材交接点简约洗练、节约大量金属连接件,同时也洋溢着传统木构的氛围,赋予了建筑深厚的文化底蕴。

5 结语

纵观日本现代建筑对传统木屋架结构技艺的转换历程,展现出设计师对传统既有木构技艺现代转换可能性的追寻[8,19]。可以说,通过多角度对传统屋架技艺的继承与演绎是日本现代木建筑设计的重要特点,观念的拓展、结构技艺的创新、结构空间氛围的再现、形式的重构都展现出了新的设计活力。通过全文解析,揭示出3条演绎路径:屋架结构模式的重构、节点重组的屋架塑型、节点工艺在大跨屋架中应用。无论哪一种方式,都在始于物质建造的同时回应传统意匠。对于日本建筑师而言,传统建筑技艺并不是意味着“回归”,而是成为现代建筑设计的出发点。正是因为不断的挑战与钻研,当代日本木建筑基于传统技艺技术基础上,在新结构类型、大跨度等方面已取得举世瞩目的成就,也形成完善的“设计—建造”体系。总之,现代日本对传统屋架的演绎,是在努力寻找一种互相渗透交融的“艺术工学”,平衡着技术、审美、自然之间的关系,最终展现了较高的文化艺术价值。

图片来源:

图1、6:作者整理绘制

图2:福岛加津也, 富永祥子.木の構築Ⅰ[EB/OL].[2020-08-10].http://ftarchitects.jp/.

图3:内野設計.木舍[EB/OL].[2020-08-10].https://uchnet.net/.

图4:隈研吾.GC プロソミュージアム・リサーチセンター[EB/OL].[2020-05-12].https://kkaa.co.jp/works/architecture/.

图5:覃池泉.互承结构的类型及应用[J].建筑技艺, 2018(11): 91-95.

图7:Naito Architect & Associates.鳥羽市立海の博物館[EB/OL].[2020-08-10].http://www.naitoaa.co.jp/090701/works/top/top.html.

图8:山田憲明.ヤマダの木構造[M].東京都: 株式会社エクスナレッジ, 2017: 111.

图9:作者拍摄

图10:板茂.ハノーバー国際博覧会日本館[EB/OL].[2020-07-30].http://www.shigerubanarchitects.com/works.html#paper-tube-structures.