刺激鱼类自然繁殖的生态调度和适应性管理研究进展

2022-05-19林俊强李游坤彭期冬靳甜甜

林俊强,李游坤,刘 毅,彭期冬,张 迪,靳甜甜

(中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038)

1 研究背景

天然河流的水文情势过程,带有周期性的流量、水位、脉冲频率、发生时机、持续时间和变化率等要素信息,对河流生态系统的节律性演替和生物的自然繁衍具有重要意义[1]。水库建设是人类开发利用河流水能资源的主体方式。水库调度运行在防洪、发电、灌溉、航运、供水等方面发挥着诸多兴利功能,但也不可避免地改变了河流的天然水文情势,驱使河流地形、水动力、水温等环境状态发生变化,从而破坏了鱼类等水生生物原有的生长繁殖条件,扰乱了生物对环境的正常行为响应,对河流生态系统带来了一定的负面影响。

1980年代以来,我国进入水电建设高峰,如今已建成水库9 万余座,几乎所有的江河都建有水库[2],天然河流系统逐渐演变成一个个水库串联起来的人工径流调节系统,形成了以水库群为核心的水、能资源综合利用格局。水库调节能力越强,对水文情势的改变越大,对河流生态系统的影响也越大[3-4]。为了减缓水库的这种不利影响,可以通过调整水库的调度方式,尽可能满足河流的生态需求,这就引出了“生态调度”的概念。然而,大多数水库都具有多种社会服务功能,难以完全恢复筑坝河流的天然水文过程。因此,比较切实可行的做法是恢复河流生态系统的关键水文过程[5],如鱼类繁殖所需的洪水脉冲过程。

21 世纪以来,我国有关学者、科研单位和水电企业积极开展水库生态调度的理论研究和实践工作。其中,备受关注和最具代表性的是长江三峡水库于2011年至今每年开展的促进四大家鱼自然繁殖的生态调度试验。据近年文献[6]报道,2013—2017年三峡水库进行的10 场次人造洪峰生态调度试验中,家鱼卵苗发生量有的占该年总家鱼产卵量的91%,有的占32%,有的甚至未出现对应卵苗高峰,可见生态调度的效果有好有坏,存在一定的不确定性。鉴于我国生态调度研究还处于初步认识阶段,加之生态环境影响的滞后性,迫切需要通过适应性管理,在实践中不断优化调整,持续改善河流生态系统[7]。人工调度环境下的鱼类行为响应研究是水库生态调度和适应性管理的基础,本文通过对国内外相关研究的梳理和总结,对研究过程中的难点进行了深入探讨,并提出未来研究的设想和展望,为我国水库生态调度适应性管理和研究工作提供参考。

2 鱼类产卵的水文驱动条件

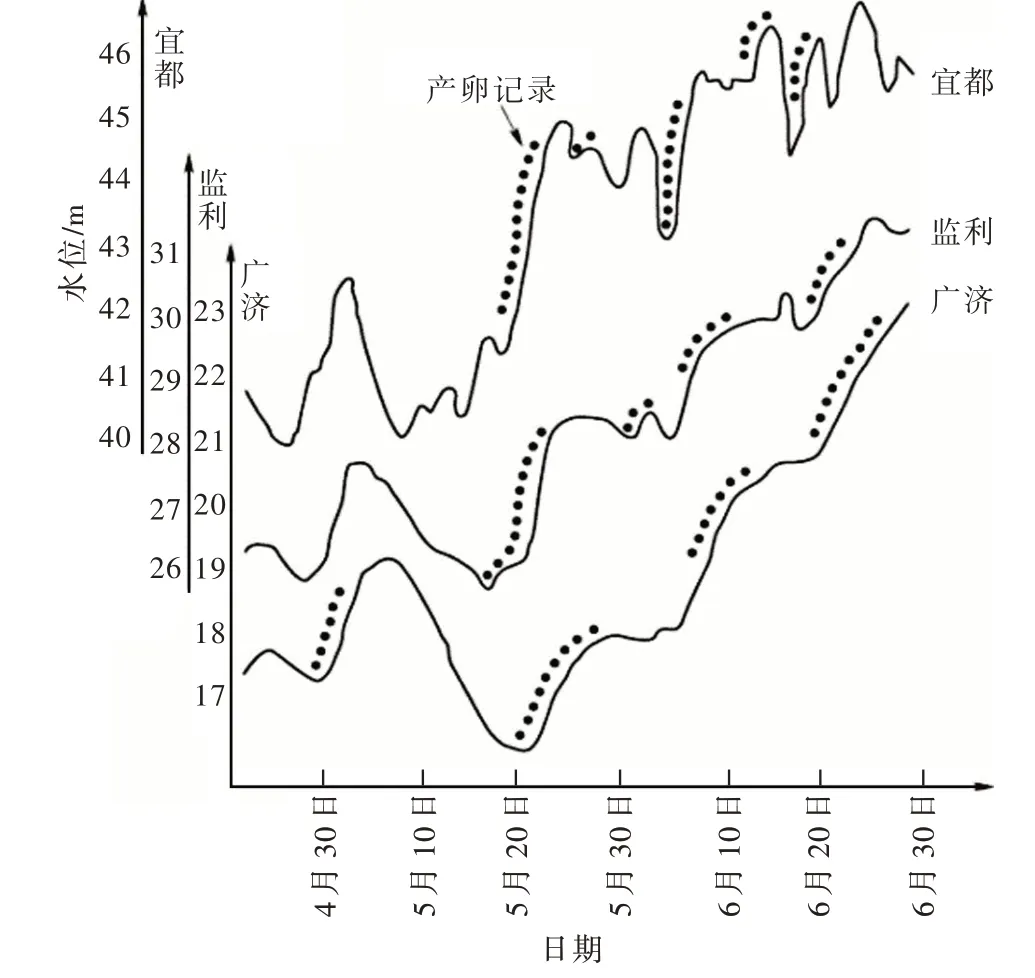

河流周期性的水文情势变化是地形塑造、环境演变和生态系统演替的主要驱动力[8]。很多研究表明,洪水脉冲这种典型的水文过程携带着强烈的生命节律信号,会引发生物不同的行为响应,例如树种传播、鸟类迁徙和鱼类繁殖等[9-10]。据历史观测显示,长江的四大家鱼、铜鱼、圆口铜鱼等产漂流性卵鱼类,在产卵期水温条件合适时,如逢江水上涨,就可能触发产卵(图1)[11-12]。

图1 长江中游四大家鱼随江水上涨而触发产卵[11]

近年来,国内外学者应用生态水文学对四大家鱼自然繁殖的水文条件进行了深入探讨。Zhang G 等[13]应用系统重构法分析了长江中游四大家鱼产卵规模与生态水文因子的关系,认为适度的初始水位、初始流量、较大的流量日增长率、较高的水位日增长率及较长的涨水持续时间与四大家鱼产卵行为密切相关。郭文献等[14]应用IHA-RVA 法,分析了三峡水库蓄水前四大家鱼繁殖期的生态水文指标,提出了产卵的水文需求为每年5月涨水次数2~3 次,涨水持续时间3~8 d,日流量上涨率910~2208 m3/s,日水位上涨率0.41~0.85 m,每年6月涨水次数2~4 次,日流量上涨率1355~2931 m3/s,日水位上涨率0.40~0.74 m。范骢骧等[15]应用IHA-EFC 法,分析了澜沧江上游古水电站建坝前光唇裂腹鱼繁殖期的生态水文指标,提出了日涨水率、日落水率、持续涨水时间、持续落水时间、一个完整涨落水周期等若干指标的适宜值区间。李朝达等[16]应用Weber-Fechner 生物感知定律和2013—2019年水文、生物监测数据,分析了三峡水库常态化运行以来四大家鱼产卵的生态水文响应,结果表明当前刺激家鱼产卵的关键生态水文指标为鱼类感觉日流量涨幅、鱼类感觉累积流量涨幅、流量日增长量和流量总增长量。

鱼类产卵的水文条件研究为水库生态调度提供了理论基础。然而,王尚玉等[17]对长江中游产卵场与非产卵场江段的生态水文指标进行对比发现,家鱼产卵场与非产卵场的水文条件没有明显差异。这表明,宏观尺度的水文条件只是鱼类自然繁殖的必要条件之一,而非充分条件。为了研究鱼类产卵的水流触发与生态响应机制,还需要进一步研究小尺度的产卵场水动力特性。

3 鱼类产卵场的水动力特性与行为响应

河流的水动力环境与鱼类行为之间存在强烈的相关性[18-19]。鱼类产卵场独特的水动力特性,是触发其产卵的重要因素。例如,四大家鱼产卵场的流速范围主要在0.33~1.50 m/s,每次产卵高峰流速都要增大0.2~1.0 m/s[11]。江水上涨后,家鱼一般要经过0.5~2 d 才开始产卵,流速大,刺激产卵所需要的时间短,流速小,刺激产卵所需的时间长[12]。家鱼产卵场多位于弯道、沙洲、矶头等江段,在涨水期间,水流蜿蜒翻滚、时缓时急,常形成“泡漩水”,是家鱼产卵、受精和播卵的最佳水流环境[20]。又如,中华鲟繁殖期葛洲坝产卵场的流速范围为0.73~2.13 m/s,水深范围为5.93~21.29 m[21],产卵受精区一般位于急滩过后的低洼处,流速不急不缓,播卵区紧邻产卵受精区,河底高程在总体上略有上升,存在深潭、陡坡等复杂地形,具有强烈的洄水沱和回漩区,可减缓受精卵漂流速度,增加着床黏附机会,着卵孵化区具有较宽阔砾石或卵石浅滩,河底水流相对平缓[22]。然而,这些具有强烈时空变化特性的复杂流态,难以用流速、水深等简单水力学变量来充分描述。近年来,国内外学者开始应用涡量、弗劳德数、动能梯度、能量坡降等水动力变量来研究鱼类栖息地的水流特性。李建等[23]应用二维水动力模型,研究了长江中游四大家鱼四类产卵场的水动力特性,发现四大家鱼产卵场能量坡降具有明显的二维特性,水流流经产卵场后能量损失较大,产卵场横断面的动能梯度和弗劳德数较小。Liu M 等[24]在2014—2015年三峡生态调度期间,对四大家鱼宜都产卵场的流场变化和产卵响应进行了同步监测,分析表明涨水过程中产卵场涡量变化与产卵量呈显著正相关关系。杨宇等[25]应用实测三维流场数据分析中华鲟产卵场水动力特性,发现产卵场断面平均涡量范围为0.27/s~0.85/s,过高或过低的涡量均不利于中华鲟鱼卵的充分受精与黏附着床。

Goodwin 等[18,26]指出鱼类栖息地水流条件复杂,单一水动力变量不能全面揭示鱼类对水流环境的行为响应机理。他们提出SVP 假设(Strain-Velocity-Pressure Hypothesis,SVP),认为鱼类侧线管神经丘能够感觉速度梯度的变化,体表神经丘能够感觉流速的大小和方向,同时鱼类可通过调整鱼鳔体积,实现在水中的上浮和下潜,即鱼鳔体积与静水压力相关,因此他们应用总水应变(total hydraulic strain)、速度大小(velocity magnitude)和静水压力(hydrostatic pressure)3 个标量研究鱼类对水流的响应与游泳路径的选择。总水应变是个复合变量,通过对各方向的速度梯度取绝对值并相加,将速度梯度张量转换为一个复合的标量参数[18,26]。速度梯度张量为线变形张量、角变形张量和角速度张量之和,综合反映了水流在运动过程中的变形和涡旋特征,而总水力应变对速度梯度张量行列式中的各项取绝对值并求和,一方面保留了水流变形和涡旋特征信息,同时将张量转换为标量,降低了流场描述参数的复杂度,另一方面克服了研究区域内不同方向变形和涡旋相互抵消而掩盖流场整体紊乱程度的缺点。

当前研究虽然在鱼类产卵场等关键栖息地的水动力特性方面取得了不少成果,研究深度也从宽泛描述向更细致的指标变量发展,但是鱼类产卵行为的触发机理和对水动力变量的响应阈值还未完全明晰。

4 鱼卵运动特性与孵化响应

鱼卵运动是鱼类早期发育的重要阶段,关系到鱼卵的成功孵化和鱼类资源的补充[20]。对于漂流性鱼卵,需要漂浮或悬浮于水体之中才能成功孵化。例如,四大家鱼鱼卵发育至具有主动游泳能力的幼鱼,需要经过胚前30 个发育期、胚后7~8 个发育期,约106~139 h(4.4~5.8 d)后方可正常游泳[11],漂程约380 ~500 km[20],在此之前沉底都将导致缺氧死亡。鱼卵通常呈圆球状或椭球状,在水体中受自身重力、浮力、水流阻力、水流拖拽力等共同作用下随流运动。鱼卵运动的主要影响因素包括鱼卵物理生物特性、地形和水动力因素。一方面,鱼卵的生长发育将改变卵径大小和密度,从而改变鱼卵在水中的受力条件,影响鱼卵运动轨迹。另一方面,河流地形与来流条件决定了河流的水动力特性,将影响鱼卵的随流运动和断面分布。例如,长江中游常见的浅滩-深潭序列和弯道沙洲地形,水体流经这些起伏的河床,将在迎水面形成上升流,在背水面形成下降流,并伴随大量涡旋,宏观表现为早期文献描述的“泡漩水”,这些特殊的局部水动力条件,将驱使鱼卵扬起或下沉,改变鱼卵沿程浓度分布,继而影响鱼卵的孵化归宿。与此同时,河流边滩和沙洲也将改变主流方向,并在横断面上形成不同形态的环流,影响鱼卵断面浓度分布。鱼卵产出后,经紊流和对流扩散作用,鱼卵云团的浓度峰值将会逐渐下降,云团条带也将逐渐拉长[27]。对于黏性鱼卵,在其黏附于河边水草、河底或边滩砾石等基质之前,它们同漂流性鱼卵一样随流运动,但是漂程较短,例如中华鲟鱼卵的散布范围约5 ~7 km[22],影响黏性鱼卵孵化的因素除了黏附位置的微水流条件和水体含氧量外,还受到水位波动的影响,尤其是水库在春末消落期的快速消落,将导致黏性鱼卵及其幼鱼脱水搁浅死亡[28-29]。鱼卵运动的概念模型如图2 所示。

图2 鱼卵运动的概念模型

鱼卵运动的早期研究主要关注鱼卵的下沉流速。唐明英等[30]通过水槽试验,研究鱼卵断面悬浮率与流速之间的响应关系,得出鱼卵安全漂流的下限流速为0.25 m/s,并以此初步预测三峡库区四大家鱼鱼卵孵化的时空条件。唐会元等[31]通过丹江口水库上游漂流性鱼卵的采样调查,初步测得鱼卵在流速0.27 m/s 时开始下沉,0.18~0.25 m/s 时陆续下沉,0.15 m/s 时基本下沉,0.1 m/s 时全部下沉,并以此估算了1977—1993年16年间漂流性鱼卵的年损失率。近年来,随着试验手段和数值模拟技术的发展,鱼卵运动研究逐渐深入。Garcia 等[32]基于Lagrange 粒子追踪技术,建立了模拟鱼卵输移扩散过程的准三维模型,并对美国Sandusky 河与Saint Joseph 河的鱼卵孵化风险进行了预测。刘雪飞等[33]应用粒子追踪测速PTV 技术和理论推导,系统分析了恒定均匀流条件下的鱼卵运动特性、主要影响因素及其作用机理。

在泥沙动力学领域,洪水脉冲引起的涨水期河床强烈冲刷、落水期迅速淤积的“涨冲落淤”现象十分普遍[34-36]。对于鱼卵而言,洪峰后的落水过程,水位、流速的快速下降,可能增加鱼卵沉底和孵化失败的风险。王悦等[37]分析了2011—2012年卵苗径流量与洪水脉冲的涨水、高流量维持、退水等不同过程的响应关系,发现涨水后高流量维持时间是影响卵苗规模的主要因素。王珂等[38]、汪登强等[39]也相继披露了涨水后高流量的维持会对下游苗汛的产生具有积极作用。但是,目前的研究鲜有报道洪水非恒定流对鱼卵运动的影响,也未建立洪水涨落过程与鱼卵孵化的响应关系。随着研究的深入和推进,在刺激鱼类产卵后,如何创造合适的洪水涨落过程或消落期的水位缓变过程,以提高鱼卵的自然孵化率,势必是未来研究的方向。

5 刺激鱼类繁殖的水库生态调度

生态调度分为广义和狭义两类。广义的生态调度包括生态和环境两个方面,一般是根据特定的改善目标,如保障下游生态需水、改善河流水质、控制库湾藻华、调整水沙过程、河口压咸、减缓水库水温影响、刺激目标鱼类繁殖、改善库区鱼类孵化条件等,采取针对性的调度方案[1,40]。狭义的生态调度主要是指刺激鱼类繁殖的调度。鱼类作为河流食物链的顶级生物,可以有效指示和反映河流生态系统的健康状况,因此国内外很多水库的生态调度主要是以刺激鱼类繁殖为目标。1970年代至今,美国、瑞士、澳大利亚、南非等诸多河流都相继开展了促进鱼类繁殖的水库生态调度。例如,美国Gavins Point 水库通过春季释放2 次高流量洪水脉冲,促进密西西比河下游的密苏里铲鲟产卵[41]。澳大利亚Hume 水库通过恢复春季洪水脉冲,增加洪峰和洪水持续时间,刺激墨累河虫纹鳕鲈、突吻鳕鲈等鱼类产卵[42]。

我国于21 世纪初开始开展水库生态调度的相关研究和实践。戴会超等[43]、赵越等[44]通过分析四大家鱼产卵期的历史水文过程,提出了以发电量最大为目标,洪水脉冲的日流量上涨率、上涨持续时间等为生态约束条件,应用遗传算法、粒子群优化算法(PSO)等对生态调度方案进行求解。随着人们生态环保意识的增强,早期以发电量最大的单目标调度方案寻优策略,逐渐向发电量与生态需求并重的多目标寻优方向发展。戴凌全等[45]、蔡卓森等[46]以鱼类繁殖期适宜水文过程改变度最小、发电量最大为目标,应用非支配排序遗传算法(NSGA-II)等求解水库多目标优化调度的Pareto 最优解集,作为生态调度的参考方案集。2011年至今,长江三峡水库已连续10年进行了促进四大家鱼繁殖的生态调度试验,实施前后的出入库流量过程如图3 所示,从图中可以清楚看出,三峡水库通过出库流量调节,营造了若干次人造洪峰,洪水脉冲过程较未实施前显著。然而,并非每次生态调度都能较好刺激鱼类的繁殖行为。陈进等[47]、周雪等[6]、徐薇等[48]通过家鱼的卵苗量监测数据,评价了历年三峡生态调度的效果,发现四大家鱼对不同场次生态调度的响应不尽相同,有的场次效果好,有的场次甚至没有监测到产卵活动,当前针对四大家鱼的生态调度还存在较大提升空间。

图3 四大家鱼繁殖期三峡水库实施生态调度前后的出入库流量过程对比(2010年未实施生态调度,2018年实施了2 次生态调度)

近年来,我国水库生态调度已从“各自为政”、将“生态目标”嵌入兴利调度的简单调控过程,转变为全流域大尺度的综合生态调控过程[49],鱼类调度目标也逐渐多元化。例如,2017年溪洛渡、向家坝、三峡水库开始进行梯级联合生态调度,刺激向家坝下-重庆江津江段、葛洲坝下-监利江段四大家鱼自然繁殖。2018年汉江中下游的丹江口、王甫洲、崔家营、兴隆4座水利枢纽也开始进行促进四大家鱼繁殖的联合生态调度[39]。2020年,三峡水库开始开展促进库区鲤、鲫等产黏性卵鱼类自然繁殖的生态调度试验,通过控制水位日降幅不超过0.2 m,有效提高了库区产黏性卵鱼类的孵化率及早期成活率。

此外,2021年1月1日起,长江开启以恢复水生生物完整性为目标的十年禁渔,繁殖群体基数较大的四大家鱼、鲤、鲫等经济鱼类的天然资源量预期将首先得以较快恢复,未来水库生态调度的目标将逐渐转变为刺激濒危、珍稀、特有鱼类的自然繁殖。其中,最受关注的是近年来自然繁殖中断的国家一级保护鱼类中华鲟,能否在产卵场水温条件不利和繁殖群体数量不足的情况下,通过金沙江下游多座高坝的叠梁门水温调控,以及三峡-葛洲坝梯级的精细化生态调度恢复自然繁殖,是目前水库生态调度研究的重大挑战。

随着金沙江下游乌东德、白鹤滩两座300 m 级高坝大库的建成投运,长江上中游将形成新的流域边界条件,与此同时还叠加长江大保护和十年禁渔等新形势影响,流域生态、环境格局势必都将发生变化。如何从已开展的生态调度试验中吸取有益经验,优化现有调度方案,如何在新边界、新形势下调整新的生态调度目标和策略,以适应和诱导鱼类对变化环境的积极响应,这些科学问题都需要通过适应性管理研究和实践来解答。近年来,袁超等[50]、邓铭江等[2]提出了一些水库生态调度适应性管理的框架和技术体系,认为适应性管理是解决水库调度与生物响应关系这种动态、复杂和不确定性难题的有效思路。然而,当前国内对水库生态调度的适应性管理,还主要停留在理论探讨和初步尝试阶段,多数研究成果也仅限于宏观方面的论述,在微观机理方面,尤其是刺激鱼类行为响应的水库反馈调节机制方面,还缺乏实质性的工作。

6 生态调度及其适应性管理的研究难点探讨

6.1 水库生态调度的适应性管理闭环河流生态系统中,生物与生物之间、生物与环境之间都存在着各种反馈,生态平衡是在不断循环反馈的演进过程中达到的[7,51]。为了减缓水库生态影响而采取的水文过程调度措施,是难以一步到位、一劳永逸地达到预期目标的。因此,需要遵循自然规律,建立科学的适应性管理闭环,通过循环往复的反馈调整,使鱼类生态达到稳定趋好的状态。适应性管理闭环的顶层设计是水库生态调度管理面临的第一个难点和重点。从顶层角度,统揽全局,统筹规划,自上而下地设计适应性管理闭环的各环节、各流程,对水库生态调度的适应性管理与长期绿色运行具有重要意义。笔者认为生态调度的适应性管理闭环包括方案设计、调度实施、生态监测、评估反馈四个环节,各环节又包括①目标制定、②多目标优化、③可行性演算、④生态调度、⑤水文监测、⑥流场监测、⑦生物监测、⑧效果评估、⑨适应性反馈等相关流程,如图4 所示。其中,在目标制定流程中需明确生态保护目标(例如促进目标鱼类繁殖、改善孵化条件等),研究分析鱼类生态需求,从而制定生态调度目标,同时还需要根据调度时段水库的其他基本功能需求(防洪、发电、航运等),协调常规调度目标;在多目标优化流程中需考虑不同来水特性(丰、平、枯典型年),建立多目标优化调度模型,求解多个调度目标之间的帕累托最优解集;在可行性演算流程中需根据实时降水和径流预报,结合水库当前运行情况和调度图,从上一流程的多目标最优解集中选择、制定生态调度方案,并演算其可行性;在效果评估流程中需建立生态调度效果评价指标体系,根据生态监测数据,定量评估每场次生态调度的实施效果;在适应性反馈流程中需根据效果评估结果,更新现有认识,建立水文过程调度的适应性反馈调节机制。

图4 水库生态调度的适应性管理闭环

6.2 人工调度环境下的鱼类行为响应机理方案设计环节是适应性管理闭环中每次循环的起点,而人工调度环境下的鱼类行为响应研究则是方案设计的基础,也是进一步明晰鱼类生态需求的重要途径,尤其是产卵和孵化这两个鱼类繁衍生息的重要生态行为对生态调度的响应机理。从前文的综述可以看到,目前很多学者是通过研究有鱼类产卵响应的历史天然水文过程,分析得出鱼类产卵的关键水文指标,并以此指导当前生态调度方案的制定和执行。但是,同一水文过程,鱼类并非在所有江段都能感受到刺激而触发产卵。换言之,水文过程中产卵场形成的局部水动力环境必然存在特殊性。然而水文过程、河道水动力环境、鱼类产卵行为这三者之间的驱动响应机制是当前研究的难点,至今尚未明晰。另一方面,不同水文、水动力条件下的鱼卵运动特性,决定着鱼卵的孵化成功率,尤其是产漂流性卵鱼类。当前国内外对鱼卵运动的研究还处于初级阶段,研究多是在恒定流或均匀流等简化工况下进行机理性的初步探讨。洪水脉冲过程中天然河流的鱼卵运动问题是典型的非恒定、非均匀流问题,在研究相对成熟的泥沙运动领域,此类问题依然极为复杂。因此,洪水脉冲过程中鱼卵如何随流运动,运动过程中孵化行为与宏观水文条件、微观水动力条件之间又是如何响应,需要进一步开展机理试验、野外观测和数值模拟等系统研究。与此同时,鱼类在多年人工调度环境下,其生态响应机制是否与天然情况下一致也存在诸多不确定性,这也为鱼类行为响应研究带来了更多挑战。

6.3 刺激鱼类行为响应的水文过程反馈调节机制评估反馈环节虽然是适应性管理闭环中每次循环的终点,但是其适应性反馈流程却是驱动适应性管理终而复始的关键节点流程,而研究建立刺激鱼类行为响应的水文过程反馈调节机制则是适应性反馈流程的核心内容。在反馈调节机制的构建过程中,有两个难点问题。

一是刺激鱼类行为响应的河道环境变量阈值如何确定。对于鱼类而言,只有找到这个阈值开关,才能通过调度手段,营造满足需求的水文涨落过程。目前该方面研究主要通过室内机理试验和野外观测分析来进行。然而,室内机理试验相比于天然河流而言,其受到水槽尺寸、流速大小等尺度效应的影响显著,其微观试验的结果和规律在向中观尺度和宏观尺度外推的过程中,可能产生理论悖谬。另一方面,就生物本身而言,鱼类对狭小空间和相应环境刺激的感受也势必与天然河流中的不同。对于野外观测分析,虽然现有的无人船、多普勒流速剖面仪、鱼探仪等先进测量仪器的应用大大提高了流场和生物监测的效率,但调查数据依然存在不连续和斑块化的显著特性,观测时间频次和空间解析度的不足,也大大增加了解析鱼类环境变量阈值的难度。

第二个难点是改善河道环境状态的水文过程反馈调节关系如何建立。在得出刺激鱼类行为响应的河道环境变量阈值后,一方面需要建立这些环境变量与水文过程表征指标之间的复杂映射关系(例如,建立产卵场日涡量上涨率与洪水日流量上涨率之间的映射关系;建立鱼卵总体悬浮率与洪峰后流量日回落率之间的映射关系),另一方面还需要让这些映射关系的演算过程具有自学习特性,才能满足不断循环中自我学习、更新认知和适应性调整的管理需求。因此,解决这一难题,不仅需要应用多元回归等传统方法,还需要借助新一代的自学习神经网络,才能更好挖掘其中的复杂反馈关系。

另外,从本小节的难点剖析过程中,还可以洞悉适应性反馈流程对生态调度适应性管理闭环的驱动路径(如图1 箭头所示)。一方面,以刺激鱼类响应的环境变量阈值为指引,依据建立的河道环境状态与水文表征指标的映射关系,制定水文过程反馈调节目标,直接驱动了生态调度的目标制定,另一方面,还间接驱动了多目标优化、可行性演算和生态调度的执行等多个流程。

6.4 小样本难题据历史观测数据统计,长江中游四大家鱼的繁殖期为每年的5—7月,每次产卵事件的持续时间一般为1~10 d[11]。本文以宜昌水文站1920—2019年的100年水文数据为基础,统计了家鱼繁殖期长江天然情况下(葛洲坝建坝前,1920—1980年)的多年平均涨水次数为7.2 次,平均涨水天数为4.7 d;葛洲坝独立运行条件下(三峡运行前,1981—2002年)的多年平均涨水次数为7.6 次,平均涨水天数为4.6 d;葛洲坝和三峡联合运行条件下(2003—2019年)的多年平均涨水次数为6.4 次,平均涨水天数为4.3 d;三峡水库自2011年开展生态调度试验以来,每年开展1~3 次人造洪水调度,每场次人造洪水的涨水持续时间一般为3~7 d。若以天为尺度,无论是天然情况或是水库人工调度环境下,每次家鱼产卵事件中,“水文—水动力环境—鱼类行为”参数序列的样本数据均不超过10 个。加之三峡水库至今开展的生态调度试验仅20 余场次,水文、水动力、鱼类行为同步监测捕捉到的有效场次更少。因此,无论是进行人工调度环境下的鱼类行为响应机理研究,还是进行刺激鱼类行为响应的水文过程反馈调节机制研究,均会遇到这一小样本问题。在其他研究领域,也会遇到类似的小样本问题,例如罕见病病理分析[52]、罪犯人脸识别[53]、不完全信息模式识别[54]、特种装备质量检验[55]等。小样本将增加数据相关性分析的随机性,降低分析成果的可重复性。为了克服这些缺陷,笔者认为可以通过如下方式进行改进:①减小每次产卵事件的统计时间尺度,增加每组参数序列的样本数量,即现有以天为单位的统计时间尺度,加密调整为以4 h 或者2 h 为单位的统计尺度;对于水文数据而言较易实现,对于生物数据而言可通过增加现场监测的采样频率实现,对于水动力数据而言可采用现场监测和数值模拟相结合的手段,获取加密的样本数据;②增加生态调度期间产卵事件的水文、水动力环境和鱼类行为的同步监测次数,通过持续多年、多场次的数据累积,验证分析结果的可重复性;③以当前数据样本为基础,应用Jackknife 法(选用样本数据的子集)、bootstrap 法(样本数据的有放回抽样)等重抽样方法,增加样本数据。

7 研究展望

从前文的综述和难点分析可以看出,水文过程、河道环境和鱼类行为之间是“驱动力—状态—响应”的相互作用关系,实际上水库生态调度作用下的鱼类生态响应相关研究都是围绕着这三者的相互关系展开。然而,当前的研究多数仅关注其中两者的关系,缺乏三者相互作用的有机串联和系统研究。因此,本文认为未来研究可从“驱动力—状态—响应”这一逻辑链条出发,通过正向探索,研究水文过程驱动力对河道环境状态的影响,以及当前生态调度过程中河道环境状态变化引起的鱼类行为响应;通过反向推理,研究刺激鱼类行为响应的河道环境变量阈值,以及改善河道环境状态的水文过程反馈调节关系;在此基础上,形成一套面向水库生态调度适应性管理的鱼类生态响应理论与方法,研究设想和逻辑思路如图5 所示。

图5 研究过程

本文所述的研究问题涉及生态水文学、生态水力学和鱼类生态学等领域,近年来虽然在各领域有了一些研究成果,但这些成果多数是从本领域角度进行论述,各学科交叉融通程度不足。例如,从生态水文学角度,研究认为刺激四大家鱼产卵的水文指标有涨水持续时间、日流量上涨率等,并以此制定生态调度方案,但是最近的研究也表明宏观尺度的水文条件仅是家鱼自然繁殖的必要非充分条件,研究家鱼产卵的水流触发与生态响应机制,还需要进一步从生态水力学角度进行细尺度的产卵场水动力特性探索。从生态水力学角度,近来的研究虽然从宽泛的水力学指标向更细致的水动力指标发展,揭示了家鱼产卵场的许多水力学特性,但是家鱼产卵行为的水流触发机理和对水力学变量的响应阈值还未明晰,有待从鱼类生态学角度研究物理刺激与生理感知的关系。可见,当前的研究还未能将生态水文学、生态水力学和鱼类生态学融会贯通,迫切需要通过这三个领域的学科交叉,促进分科知识的融通发展,以明晰人工调度条件下水文情势、河道环境和鱼类行为三者之间如何驱动响应、反馈调节,使生态调度的适应性管理有的放矢。

另一方面,随着科技的发展,先进的测量技术和数值仿真技术可为我们获取海量的水库运行数据、环境数据和生物数据,而新一代数据挖掘方法和人工智能算法的涌现,则为研究变化环境与鱼类生态响应、水库生态调度的优化决策等问题提供了一种数据驱动的研究手段。1990年代末,日本启动地球模拟器项目,通过超级计算机建设和系列数值计算模型研发,模拟和预测地球系统的大气环流、海洋环流、气候变化和地壳变动等模式[56]。我国2018年开始建设地球模拟器大科学装置,用于开展地球系统各圈层大尺度数值模拟工作,2021年6月,长江模拟器示范基地成立,建设目标侧重于流域尺度生态水文过程、河湖水动力过程和人类活动过程模拟,与地球模拟器相互衔接[57],可模拟预测不同情境下的流域生态环境演变趋势,为未来中长期尺度生态调度策略规划与决策提供科学依据。21 世纪初,Szkely 等[58]提出了一种以数据样本的欧几里德距离来衡量变量间相关程度的新方法—距离相关法(distance correlation,dCor),该方法可以很好探挖掘出变量间非线性和非单调的复杂关系,且适用于样本容量适中(30~100 个)的情形。Reshef 等[59]在Science 杂志提出了一种基于信息论的最大互信息系数法(maximal information coefficient,MIC),该方法不仅可以准确度量数据变量间的线性和非线性关系,而且可以识别出周期型、抛物线型、多个函数叠加型等复杂函数关系,甚至可以挖掘出变量间的非函数关系。人工智能作为21 世纪的尖端技术之一,在近30年来得到快速发展,并在许多学科领域都得到了广泛应用。在众多人工智能算法中,人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN,图6(a))[60]、决策树(Decision Tree,DT,图6(b))[61]、支持向量机(Support Vector Machine and Regression,SVM and SVR,图6(c))[62]在水库调度模拟中的应用最为广泛。近年来,一类新的人工神经网络算法—深度学习算法,在2016年AlphaGo 围棋人机大战中被广泛关注,并掀起应用热潮。以循环神经网络(RNN)为代表的深度学习算法,具有强大的时序问题处理能力、深度特征提取能力,已开始应用于天气预报[63-64]、水文预报[65]等领域,并表现出显著优势。Zhang 等[65]将RNN 及其衍生算法长短期记忆网络(LSTM,图6(d))探索应用于水库调度规则提取与模拟,发现这些深度学习算法相比传统神经网络算法和SVR 算法,具有更高的模拟精度(可以较好捕捉到汛期非汛期水库下泄流量的峰谷值,图6(e)),更高效的计算效率,且适用于不断更新学习不同需求场景下生态调度方案所隐含的调度规则。可见,利用这些新工具可为传统学科注入新鲜力量,对于阐释和破解传统学科难题是一种有益尝试,在探索解析水文过程、河道环境和鱼类行为之间复杂驱动响应关系,以及生态调度优化方案的自学习、自适应、快速决策支持方面,具有较强的潜力和广阔的前景。

图6 人工智能算法在水库调度模拟的应用[65]

8 结语

鱼类行为和生态调度之间的响应与互馈关系是一个动态、复杂和不确定性的难题,适应性管理是解决这一问题的有效思路。然而,我国水库的生态调度和适应性管理工作还主要停留在理论探讨和初步尝试阶段,在机理机制方面还缺乏实质性工作。为此,本文通过国内外研究成果的系统调研和梳理总结,综述了鱼类产卵的水文驱动条件、鱼类产卵场的水动力特性与行为响应、鱼卵运动特性与孵化响应、刺激鱼类繁殖的水库生态调度等方面的研究进展,详细剖析了研究过程中所遇到的适应性管理闭环的顶层设计、人工调度环境下的鱼类行为响应机理研究、刺激鱼类行为响应的水文过程反馈调节机制构建,以及生态调度实践初期面临的小样本问题等方面难点。在此基础上,笔者根据多年研究经验与认识,提出了从“驱动力—状态—响应”这一逻辑链条出发,开展“水文过程—河道环境—鱼类行为”之间复杂响应与互馈关系的研究设想,并对未来多学科交叉融通和新一代计算机信息技术在本领域的应用前景进行展望。