日本乡村旅游与文化软实力发展研究

2022-05-19李佳怡

何 璇 李佳怡

(湖北大学 历史文化学院,湖北武汉 430062)

①数据来源:日本国家旅游局(JNTO)统计数据。

日本旅游业发展起步较早,近年来逐步走向成熟,并成为日本支柱性产业之一,这主要得益于日本政府于2003年制定并开始实施的“观光立国”战略。在该战略指导下,通过大力发展国际旅游业拉动经济增长,旅游业取得令人瞩目的成绩。早在2013年日本就实现“访日外国游客人数突破1000万”的目标,2017年日本旅游业出现了创纪录的增长,全年共吸引2860万人次的外国游客;2018年接待外国游客3119.19万人,同比增长8.7%;2019年访问日本的外国游客约3188万人次,连续7年创新高。①在文化厅、观光厅、旅游局的引导,及各地观光协会的具体规划下,日本文化旅游全面发展,文旅融合模式不断创新,同时也提升了其国家文化软实力。

“文化软实力”概念源自于“文化力”与“软实力”理论,美国学者约瑟夫·奈最早提出“软实力”的概念,我国学者在此概念上提出了“文化力”概念及其理论。[1]“文化软实力(cultural soft power)”从这两个概念中延伸出来,为一种非强迫性的吸引力与控制力,是指一个国家基于文化而具有的凝聚力和生命力,以及由此产生的吸引力和影响力。2007年,党的十七大将“提高国家文化软实力”写入大会报告,发展“文化软实力”上升为国家战略,关系“两个一百年”的奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党的十八大以来,我国高度重视文化和旅游工作。习近平总书记指出,“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”(1)2017年10月18日,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告。因而,推进文旅融合提升文化软实力,是实现社会主义文化强国建设的重要一环。根据庄德林、陈信康两位学者提出的“国际大都市软实力评价指标体系”,文化与旅游融合是城市文化、城市创新、公共管理等一级指标中的重要内容。[2]当前,支撑国家文化软实力实现历史性跨越和提升的正是文化和旅游交流融合所形成的伟力。

日本文旅融合模式多元、发展成熟,尤其是乡村文化旅游全面助力乡村振兴。本文将梳理日本文化和旅游的管理体制,分析日本文旅融合的组织形式及发展模式,进而结合场景理论与游客凝视理论,以乡村旅游为例对比分析中日文旅融合的发展现状,研究日本文化旅游提升国家文化软实力的路径与策略,对我国文旅融合提升文化软实力提供借鉴。

一、日本文化与旅游的管理体制与组织形式

从“观光立国”战略实施起,日本文化和旅游业逐渐发展为一项由中央到地方、自上而下的全民运动,由文化厅、日本国家旅游局和观光厅三个国家机构制定战略、颁布政策,由地方政府和观光协会等机构具体组织和落实执行。

(一)日本文化与旅游发展的制度设计

在国家层面上,推进日本文化旅游工作主要是文化厅、日本国家旅游局和观光厅三者负责。1966年,日本中央省厅文部科学省设立了文化局。1968年,设置了文化厅(Agency for Cultural Affairs),负责统筹日本国内文化资源利用、文化财产保护、宗教交流、文化艺术振兴、文化推广、文化项目申报等事务。日本国家旅游(JNTO)成立于2003年10月1日,原名为国际观光振兴机构,2008年6月使用“日本国家旅游局(JNTO)”这一通称,该组织在全球推广VJ(访问日本)计划,主要职能是在海外开展旅游宣传,吸引外国游客,振兴国际旅游,促进国民经济发展,增进国际相互理解。2008年10月1日,日本观光厅(Japan Tourism Agency)正式成立,隶属于国土交通省。作为推进旅游相关措施的中心组织,观光厅与法务省、外务省、文部科学省、经济产业省等其他省厅或机构共同开展旅游行政工作。

随着国内外形势的变化,日本政府多次调整文化和旅游发展的战略规划,并出台各项相关政策。在文化政策方面,1995年日本确立了在21世纪的“文化立国”方略,2001年全力打造“知识产权立国”战略,2003年的“观光立国”战略对振兴地方文化提出明确规定。同时,政府相继发布《文化财产保护法》《传统手工艺品产业振兴法》《文化艺术振兴基本法》《知识产权基本法》《剧场法》等法律法规,一系列经济配套措施全面扶植和保护文化的发展,振兴各领域的文化艺术活动,激发各文化场馆的活力,保护和利用文化财产,推进国际文化交流。自“文化立国”战略提出后,日本举全政府、全国之力,文化产业发展势头强劲,在全国GDP总量占有重要地位,其发展走在了世界前列,同时日本动漫、传统工艺、文化遗产保护、文创产业也促进了旅游消费。

在旅游政策方面,早在20世纪,政府就出台了《翻译导游法》《旅行业法》《促进海外游客便于旅行振兴国际旅游法》等旅游法律。为配合“观光立国”战略,自2006年起政府相继出台《推进观光立国基本法》《完善观光圈法》等相关法规。此外,还对各旅游景点制定行业基本法,合理规范对旅游景点的开发与保护,如《温泉法》《国际文化旅游城市建设法》(京都、奈良)、《森林法》《博物馆法》《城市公园法》《节庆法》等。[3]随着“观光立国”战略的提出、各项政策的有效落实、日本民众对休闲娱乐的渴望以及入境旅游人次的不断增长,日本旅游产业迅猛发展,对国内经济做出巨大贡献,国际旅游的建设更加成熟,日本旅游在国际上占有重要地位。据观光厅2020年1月发布的数据,访日游客人数连续7年保持增长,消费额也在不断增长。

(二)日本文旅游融合的发展路径

文旅融合既是日本文艺振兴、文化向外输出、文化软实力提高的过程,亦是旅游资源开发、旅游海外推广、旅游产业进一步发展的过程。国家各管理部门各司其职又相互配合,高质量推动日本文旅融合的发展。文化厅负责振兴民俗、节庆、手工艺等日本传统文化艺术,大力发展动漫、音乐、影视、游戏等流行文化元素,以流行文化作为输出先锋与传播传统文化的新载体。日本政府观光局和观光厅负责在开发旅游资源、制定旅游线路时,整合文化祭、音乐节、历史街区、传统工艺、文创产品等文化元素,在进行旅游海外推广营销时进行受众分析,合理传播传统或流行文化元素。在当下体验经济时代下,日本文化旅游的发展路径契合“6E体验模型”。美国学者派恩和吉尔摩提出以娱乐(Entertainment)、教育(Education)、遁世(Escape)与审美(Estheticism)为要素的“4E体验模型”。我国学者刘家明、刘莹在此基础上加入了社交生活(Exchange)与情感升华(Emotion),形成了旅游体验中的6E模型。[4]日本文旅融合的实现路径即是注重开发立足于旅游者视角的体验类产品,例如博物馆旅游中的和服体验、各地不同的民俗节庆活动、白川乡冬季点灯仪式、温泉旅游中的文创活动等,从文化、经济、社会层面上打造综合型文旅目的地。

二、日本文旅融合的模式探析

日本文化和旅游融合的模式多元(如图1),主要有以下几种:

图1 日本文旅融合的多元模式示意图

(1)古建筑融入旅游线路。早在1919年日本就颁布《城市规划法》,规定了城市的“美观地区”和“风致地区”,并制定专门政令对“风致地区”的建筑进行限制,国家始终对古建筑的保护力度不减,为古建筑融入旅游线路打下坚实基础。

(2)博物馆与旅游融合。政府采取一系列措施加强博物馆旅游建设,如提供支援与培训、加强海外艺术品的管理、开发艺术品注册系统、促进博物馆推广等,构建旅游与文物保护、传承之间的良性循环。

(3)民俗节庆与旅游融合。每年日本各地都会举办民俗节庆活动,最著名的三大民俗节庆活动是京都祇園祭、大阪天神祭和东京神田祭,身着和服、逛庙会、赏烟火等活动成为日本人民生活的重要部分。

(4)乡村文化与旅游融合。日本依托农村农业农民发展政策,建设基础设施,规划旅游活动,加强宣传推广,推动乡村旅游向多元化、专业化、规模化、精细化方向发展,形成了以白川乡、美瑛町、富良野、恩纳村为代表的一批世界性乡村旅游目的地。

(5)康养旅游加入文化元素。日本利用森林、温泉、高山等优势资源,实施森林康养基地、温泉康养、养生民宿等项目,发展起“康养+旅游”的文旅融合新业态,形成相对成熟的康养旅游市场。

在国家的政策指导下,地方政府积极配合,成立旅游机构,出台相关政策,推进地区文旅融合的发展。例如,1950年宫城县政府成立工商部通商观光课,制定县内文化资源保护细则、观光导游业条例、县观光战略规划等,1997年推行《关于促进外国游客旅行便利振兴国际旅游的法律》,并于次年提出《观光立县行动计划》,开展大型旅游宣传活动,致力于“观光王国宫城”的建设。宫城县旅游业是当地经济发展的重要支撑产业,推动第三产业的快速发展。[5]再如,在古建筑融入旅游线路方面,为响应国家关于古建筑保护的战略,日本各地政府也制定了一系列针对性地方古建筑保护的条例,即《金泽市传统环境保存条例》《敷市传统美观保存条例》《柳川市传统美观保存条例》《京都市市街地景观保存条例》等。

在日本政府指引下,日本社团积极参与。社会团体是推动日本文化旅游的重要组成部分,这也是“公共参与”原则在日本文旅行业中有力践行。“公共参与”亦可视为“公民参与”或“公众参与”,雪莉·埃内斯汀认为公民参与是一种权利的再分配,是公民权利的运用。戴烽认为,公共参与渗透在生活世界的公共领域之中,不仅指公民对涉及自身利益活动的被动参与,更多地是指对涉及公共利益的活动的主动介入。[6]日本地方观光协会是介于国家机构与民间企业之间的专业旅游组织,其成员由地方干部、专业人员、当地公民等共同组成,在开发文化旅游的过程中注重结合地方实际情况,倾听地方声音,公民能有效参与。观光协会主要负责组织当地各种文旅活动,完善旅游发展配套设施,为各种媒体、旅行社提供相关信息,宣传区域旅游魅力;制作观光手册、开发多语言旅游网站,为游客提供旅游线路、住宿、餐饮、交通、节庆活动等信息;根据地方特色、季节特色、文化内涵进行旅游活动的创新策划。

日本文旅融合的发展还会注重吸引企业加入开发。企业等社会力量的引入,有助于改善乡村旅游建设中的资金缺口、人才匮乏等现状,充分发挥社会力量的优势,实现合作共赢。日本JTB公司是日本最大的旅行社,前身是日本旅游事务所,负责为海外赴日游客提供服务及开展海外宣传,现在主要包括地方综合性公司、个人业务专业型公司、功能细分化公司、采购商品制作公司群、后援公司群等五大类旅游事务公司群,负责旅游中“吃、住、行、游、购、娱”的各个环节,最大限度调动产业内资源,实现资源的最优配置,积极开展“把游客如何集中起来”的“落地型”旅行,并且在各地都设有子公司,参与各地政府的地方旅游振兴规划,与地方政府和居民共同开发文旅资源。[7]除此之外,日本地方政府积极创新招商思路,组建招商机制,拓展招商渠道,完善项目策划包装,吸引地方龙头企业参与乡村旅游建设,充分发挥大型企业的资源、技术、资本等优势,参与乡村景观改善、基础设施建设与乡村旅游发展。

消费者参与文化旅游的动机一般是为了满足某种心理需要。心理需要是社会成员对权力、地位、情感归属等要素的需要。同时也是满足自己的享乐需要,是一种主观的经验性的需要,是一种避世或改变一成不变生活的需要。那么在某个文化空间或者某个场域中,可供体验的文化项目越丰富就更能满足消费者的心理需要和享乐需要。日本文旅融合的重要路径就是通过在旅游目的地中增加民俗活动、体验活动来满足消费者需求,以提升消费者的消费行为。

三、中日文旅融合的发展比较——以乡村旅游为例

自2018年文化部和旅游局合并后,我国文旅融合进入新的发展阶段,各地积极展开文旅融合新尝试,文化和旅游活动逐渐成为民众日常生活的重要部分。但在新时期,我国文旅融合的发展与效应仍有很大的提升空间,尤其是有巨大发展潜力的乡村旅游。下文主要以日本乡村旅游为例,并结合场景理论和游客凝视理论,评估日本文旅融合的实施路径与发展效应。

当前,国内外乡村发展的最大阻碍就是乡村“内卷化”。所谓内卷化,是指一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象,在乡村发展方面即体现为乡村村民移居城市,乡村人才凋敝,乡村发展动力不足,乡村社会规则功能发挥缺失等。乡村旅游的发展为乡村注入各类经济生产要素,重聚乡村发展主体,能够有效实现乡村在经济层面的农业产业结构多元化、建设空间多功能化;在文化层面的物质文化的保护与修缮、精神文化的传承与再造;在治理层面的网络治理的形成、内生组织治理的构建;在人才层面的乡村旅游可以帮助村民的自主谋生、同事促进社会人才的培养吸纳,这样可以极大地缓解乡村“内卷化”带来的种种问题(详见图2)。本文选取日本白川乡与湖北昭君村进行对比,分析乡村旅游与乡村发展的带动效应。

图2 乡村旅游与乡村发展结构图

(一)“场景理论”框架下乡村旅游的游客凝视

随着经济的快速发展,各地城市逐步向后工业化转型,城市形态由生产型向消费型转变,乡镇的发展也不在以单纯的农业生产与工业建设为中心,而是以文化消费、文化创意、科技创新为中心。美国芝加哥大学特里·N·克拉克教授提出后工业化时代下的场景理论概念,其所涉及的三大主维度和十五个分支维度为该理论提供了分析框架。[8]当下文旅融合趋势下表演者和文化消费者交流互动的日益频繁,西方早在17世纪就通过集市表演搭建城市场景,乡村旅游场景的构建在政策引领、市场推动下也日益丰富多元。国内外乡村旅游经过近数十年的发展,已不再是最初“原生态观光、吃农家饭、住农家房”的单一形态,而是一个从文化体验、消费感知、视觉触动等多方面入手开发乡村场景的过程。

白川乡合掌村是日本中部著名的旅游胜地,每年吸引数百万海外游客前往,旅游收入达数万亿日元。白川乡推进场景保护与再造,吸引游客前往进行“凝视—沉浸—认同”的旅游体验。以下用场景理论解析白川乡的场景元素,分析其吸引游客的原因。

据表1,日本白川乡符合场景理论的因素有14个。白川乡以其保存完好的合掌造系列景观作为旅游凝视点之一,同时以合掌造为基础打造的冬季点灯活动为特色吸引点,并在旅游项目开发过程中积极接收游客信息反馈,实现旅游目的地与客源地的良性、长效循环。白川乡点灯活动开发之初吸引了大量游客,导致周边交通瘫痪,游客观赏性、体验性受损,于是从2018年起,白川乡便向全球公开旅游相关信息,实行售票预约制,减缓旅游目的地参观压力,给予游客更沉浸式的旅游凝视。2019年,白川乡合掌村的旅游人数达到14万,在每年冬季点灯活动开展时期,吸引世界各地游客前往参观,当地民宿基本上在半年之前就已经全部预订一空,有效拉动当地经济的发展。

表1 “场景理论”框架下日本白川乡乡村旅游的价值量表

我国目前也较为注重保护古村落、开发乡村旅游。昭君村是我国中部地区乡村旅游的重要村落,每年接收省内外游客数万人。以下将运用场景元素框架分析昭君村旅游发展态势。

据表2,湖北昭君村符合场景理论的因素有12个。昭君村以其保存完好的昭君遗址遗迹为核心旅游凝视点,但通过调研发现,昭君村旅游存在门票昂贵、景致一般、看点很少、商业化现象严重等问题。

表2 “场景理论”框架下湖北昭君村乡村旅游的价值量表

在旅游资源类似的前提下,相较湖北昭君村而言,日本白川乡更加注重旅游规划、旅游服务、旅游配套建设、旅游宣传推广,打造以世界文化遗产合掌造为核心景观、以各类民俗活动为独特吸引力的乡村旅游景点。在文旅融合发展的进程中,白川乡更是注重打造游客沉浸式、凝视性体验,推动该地区旅游从景观欣赏、商业开发向活动体验、文化塑造、空间打造转变,进而带动旅游者从原初性凝视与大众凝视向旅游反思性凝视与现代式凝视转型。即游客从参观体验到文化认知再到自我反思的过程,甚至有旅游者自愿成为白川乡的志愿者或移居白川乡。

所谓旅游凝视,是指“携带着身份意识和思维定式的观看方法,是作为参观主体的旅游者,与被看的文化旅游装置(体裁)之间的主客体关系的建构过程,体现的是主客体相互依存和相互影响的关系。”[9]通过旅游沉浸体验与旅游凝视体验,凝视主体和凝视对象能够实现有效的互动与关联。针对客体,文化和旅游唤醒了当地人的认同感与自尊感,激发出当地族群的历史文化记忆和基于该记忆之上的身份认同;针对主体,游客通过文化旅游既见证了历史景观,又强化了自我建构与文化意识,进而实现更深层次的文化认同与民族认同。在白川乡,一方面,村民作为客体,在打造乡村文化旅游目的地、宣传推广地区文化的过程中自主约定“建筑、土地、耕田、山林、树木等不许贩卖、不许出租、不许毁坏”的“三不”原则,在文旅融合的发展进程中对当地文化逐渐形成新的价值观念,构建身份认同;[10]另一方面,旅游者作为主体,国内游客能受其指引,进行族群身份的探寻、认同和重建,国外游客能在文化多样与差异、文化碰撞与交流中形成对其传统文化的独特感受。

综上所述,乡村旅游建设得越佳,乡村景点的知名度与美誉度越高,乡村场景空间打造得越充实,游客所产生的旅游凝视也越丰富、越持久、越深入。在旅游凝视的角度下,乡村旅游是目的地客体吸引、游客主体体验相融合、相互动的文化消费活动。乡村旅游目的地推动乡村文化适应性转变,不断更新本土文化,并结合外来文化打造现代社会下的乡村文化,而游客借助文旅融合的桥梁置身于乡村文化空间与历史场景之中,以文化交融与互动实现旅游目的地与客源地的长效循环,完成游客的个人意识与族群集体的文化记忆的“共振”,进而建构个体的自我文化身份认同。[11]

(二)乡村旅游与乡村建设

党的十九大报告指出,“实施乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。”然而,目前我国乡村公共文化服务体系、乡村文明治理、乡村人口流动等方面都面临着严重的“空心化”问题,乡村振兴成效有限。在现代化与城镇化的双重背景下,乡村正逐渐复杂而多元,乡村与旅游的结合被世界各地公认为是一条比较有效的乡村发展之路。

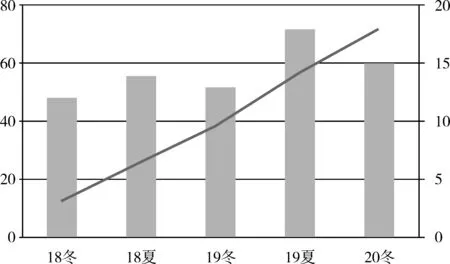

在日本白川乡,乡村旅游不仅给当地带来了巨大的经济效益,还与乡村资源保护、乡村文化复兴、乡村人才培养密切结合,有效提升了旅游对当地经济效益与社会效益,缓解了乡村“内卷化”带来的压力。首先,在自然资源保护方面,通过成立白川乡农业委员会、畜牧业委员会、野生动植物预防联络委员会等组织,制定农林业保护计划,严格保护当地农林业;加大力度保护乡村景观,发布《白川乡景观条例》,成立景观委员会,推动最美乡村建设。其次,在人力资源培养方面,白川乡与东京政府合作,通过提供住房、租房、通勤就业补贴等举措,吸纳移民者,缓解中小企业劳动力短缺的问题,推动当地综合发展;通过招募实习生,将学校教育与乡村建设相结合,使承接业务与年轻人共赢,一方面为大学生提供实习实训、深入世界文化遗产、了解乡村文化的机会,另一方面解决农忙时期企业劳动力短缺的问题,吸引大学生毕业返乡。据统计,从2018年冬季开始,截止2020年冬季,共招募280余名白川乡人类大学实习生,接受该项业务的公司数量由4个增加到13个(详见图3)。再次,白川乡将乡村旅游活动与村内住宿、购物、餐饮等服务业相结合,即通过优惠活动带动旅游,又通过旅游促进乡村服务业发展。(2)资料来源:白川乡观光协会官网,https://shirakawa-go.gr.jp/。

图3 白川乡实习生招募数量及业务公司数量变化图(3)图片来源:日本白川乡人类大学官网,http://human-university.com/shirakawa-go/2020internstart。

白川乡通过发展旅游成为闻名海外的旅游目的地,同时旅游的发展也促进了乡村的复兴。白川乡成为热门旅游目的地后,从农林保护、景观保护、吸纳移民、培训志愿者等方面着手,开启了乡村振兴之路。目前前往白川乡进行志愿服务的人员日益增长,申请移居白川乡的家庭也有所增加。白川乡通过乡村旅游发展焕发了乡村活力,实现了乡村的经济、文化、生态复兴。

在湖北昭君村,该村坚持以“风貌自然、功能现代、产业绿色、文明质朴”的新农村发展理念为核心,推动农业、文化与旅游融合发展,走出了一条“乡村振兴、美丽共享”的小康之路。首先,以昭君图像作为外销包装,带动柑橘等农产品销售,打通网络销售的平台,打响昭君品牌,将昭君文化推广到全国各地。其次,遵循“因地制宜、尊重群众意愿、统一规划”的原则,推动村庄环境改造运动,在高铁新时代下,整体推进旅游名村建设。再次,积极做好改善民生工作,在集体经济壮大后,通过发放养老、安葬、医疗、产业补助和评优评先,已为村民扶持、减免、奖励兑现各种资金近200万元,持续提升村民的获得感与幸福感。由此可知,昭君村通过发展旅游也为当地农户带来经济收益,但在生态环境保护和人才培养方面还欠缺长远规划。

综上所述,我国与日本基层政府和村民都具有乡村旅游与乡村建设相结合发展的意识,但相对日本而言,我国乡村旅游与乡村发展结合得尚不密切。以昭君村为例,首先,乡村景观保护力度不足,虽然目前正在实施村庄环境改造运动,但尚无具体的工作计划、实施组织、景观保护条例等,村民保护意识不强且参与度不够。其次,人力资源培养体系不健全,目前昭君村乡村旅游发展主要是依托湖北昭君旅游文化发展有限公司、村委会等人员,尚未吸纳其他社会力量,缺乏既掌握旅游业专业知识又熟悉村落历史文化的专业人员,“新乡贤”力量利用不够,乡村人才回流政策体系不健全。

乡村旅游是文旅融合与乡村振兴两大战略的重要链接点,是提升文化软实力的重要推手。在文旅融合趋势下,政府应加强政策扶持,村委应组织策划,引导村民积极参与乡村旅游的开发与建设,享受发展红利,构建起村民与乡村在政治、经济、设施、环境、文化、理念等方面的密切联系,推动乡村发展。即通过发展乡村旅游,为村民提供更多的就业机会,增加村民收入,提高村民的生活水平,实现经济共享;带动村民参与村庄内的旅游建设决策、实施与监督,实现政治共享;完善村内的交通、食宿、休闲娱乐等配套设施建设,实现设施共享;改善村内环境绿化,净化空气,建设美丽乡村,实现环境共享;举办民俗节庆活动、文化展览宣传活动,实现文化共享;形成“人人参与、合作共赢”的乡村建设理念,实现理念共享。最终助力乡村全面振兴,实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。