海洋资源共享与人文价值

——海域研究的人类学反思

2022-05-19麻国庆

麻国庆

近年来,海域空间日益成为大众关注和学界研究的热点。尤其是环南中国海区域,逐渐进入理论研究与政治经济实践的视野,并成为区域内国家利益焦点问题凸显的核心场域之一。环南中国海区域的协同发展是推进“21世纪海上丝绸之路”建设、构建“海洋命运共同体”的关键所在。诚然,南海问题由历史、生态、经济、社会文化、地缘政治诸因素交织形成,作为问题域的环南中国海区域则应回归到学理层面进行探讨,特别是从区域研究的路径予以分析。

社会科学意义的区域研究,起源于第二次世界大战后的美国。这一时期的区域研究虽然涉及政治、法律、社会、文化、民俗诸多学科,但是以民族国家主权领土范围为研究界域,其目的主要是为“冷战”时期的国家战略服务。区域研究在中国具有鲜明的理论自觉色彩。自20世纪80年代初以来,费孝通先生特别强调区域发展中的“内”与“外”问题,提出要对河西走廊、藏彝走廊、南岭走廊这三大民族走廊进行系统研究。先生还提倡在社区比较研究的基础上进行区域研究,通过农村-小城镇-中等城市-大城市的纵深比较,讨论“小城镇、大问题”“小商品、大市场”等“小”与“大”的联结组合来探索城乡关系,创造性地提出“苏南模式”“温州模式”“珠江模式”等区域经济发展模式。

当代中国人类学界秉承了费孝通先生有关区域研究的优良传统,并在其研究范式的指导下拓展了对民族走廊地区、华南地区、珠江流域等区域的研究工作。尽管区域研究已取得丰硕成果,但这些研究仍是立足于传统大陆视野下的“地域研究”。今天,全球化时代流动与交换的频繁发生,已经使地域的界限变得模糊起来。“去地域化”成为全球化时代构想空间的一种新方式。在亚太地区,单一民族国家的经济活动,受到涉及多国领土的跨国经济带的挑战。这些经济带就包括以日本海、中国黄海、东海和南海为中心的海洋跨国经济空间。因而,如何在继承前人研究经验的基础上重新审视区域研究,是亟待重视和思考的问题。

世界离合,我们如何走来?是从平地与山脉走来,从走廊到流域,从海岛再到海域。这个过程使我们看到逐渐形成“山”的概念、“河”的概念和“海”的概念。山、河、海连在一起,构成一个更富想象力的空间概念。在整个框架里要反思这些非常重要的问题:海域研究的传统取向以及现代性转向、海洋研究的人类学关怀、环南中国海资源共享与人文价值等。当前,学界非常强调流动、网络、交流等概念,而要讨论这些概念在南海区域的交叠,需要反思在世界体系下海洋意识与海洋观念如何树立、在海洋空间中社会和文化通过哪些角度发生具体关系等问题。

一、海域研究的传统取向与现代转向

20世纪中期以前,海域研究尚处在传统阶段。这一时期的海域研究以“欧洲中心论”的传统世界史观为导向。其核心观点是:欧洲人的“地理大发现”,将世界不同海域连接为一个完整的体系。欧洲的殖民和贸易活动,以及伴随这些活动为亚洲地区带来的新商品、资本、技术、政治组织和意识形态,促进了当地经济和社会的全面发展;在此之前,亚洲的前近代非市场经济与发源于欧洲的近代资本主义市场经济之间存在着根本性的隔断。殖民主义历史千篇一律地把东南亚人贬低为西方扩张大潮中的陪衬,忽视了东南亚人乃至亚洲人在自己的历史舞台上所扮演的中心角色。在这种以欧洲为主体的线性历史观影响下,海域研究成为殖民扩张、世界资本主义市场体系的附属产品。与海洋相关的贸易往来、人口流动和文化交流,也被看作是一部“欧洲与没有历史的人”的历史。事实上,在“大航海时代”以前,亚洲已经是一个相对统一的经济区域,并通过欧亚贸易的传统网络与欧洲市场紧密地联系在一起。约1200-1350年这段时间,“欧洲的统治者、旅行家与商人,可以和金帐汗国的人进行贸易,和中国人建立联系也不在话下”。

海域研究的现代转向首先即发端于对以欧洲大陆为中心的线性历史观的挑战。费尔南·布罗代尔主张将时间、空间和结构作为三大支柱来进行历史分析。他将地中海置于中央,将这一片海域与周边的历史从整体上加以把握并进行叙述。他认为,在理解历史的时候,必须同时意识到“地理的时间(环境和人之间的历史)”“社会的时间(各种各样人的集团的历史)”“个人的时间(事件的历史)”这三个不同的时间脉络。拥有相同地理特征和基础的区域可以在不同时空中予以比较,而同一时间不同环境下的经历与事件的比较亦可总结出差异与特性。布罗代尔试图把这种历史比较的方法推向地中海社会的整体比较。他还强调,地中海及其周边的自然地理环境对这一地区历史的展开起到重要作用,并认为这是一个长期持续的结构。布罗代尔对海洋空间的分析,最杰出的贡献是突破国界,以商品与人口的流动来重新定义地中海,并让不同的临时区域在历史脉络中相互交叠。

布罗代尔对地中海的整体分析在现代海域研究领域具有里程碑意义,并启发学界对亚洲海域研究的重新思考。这种转向又具体延伸出两个领域:其一,反思亚洲族群在全球史中的地位与角色,以有机网络和相互交叉的表述方式重构“海上亚洲”的历史;其二,将布罗代尔之地中海研究作为一种范式,用来探讨亚洲跨国海洋空间的形成与发展。

微观历史与跨大陆历史的长期交织,构成了学界重新认识亚洲海域的基础。安东尼·瑞德的研究立足东南亚本土社会,描述跨洲际海上贸易和外国移民对东南亚社会的影响。他认为,人类的历史就像一张无缝之网,没有哪一个地区能完全孑然独立,也没有哪一个地区能像东南亚那样与国际贸易如此紧密关联。正如布罗代尔的研究揭示了一个广阔海域的“共同命运”,又展示了其文化与社会的多样性,瑞德也相信,将这种研究方法运用于素有“季风吹拂的土地”之称的东南亚,也能获得巨大成果。南中国海温暖而平和的海域把东南亚连成一体,从15世纪至17世纪,海洋贸易的快速增长急剧地扩大了区域内国际化大都市的规模与功能,并加强了各都市之间以及各都市与外界的相互联系。围绕这些都市,东南亚国家开始形成并发展壮大,宗教、文化以及更多的世俗思想也在区域内兴起并繁盛。最近五百年来,各方强权势力进入南中国海区域,纵横捭阖、兴衰更替。因此而成的历史文献,包括环南海航海记录、档案、大型调查报告、各区重要文献等,有待进一步发掘,以助益于我们加强对自身与周边世界演变过程的认识。

可见,南中国海海域非但不是文化与经济交流的天然障碍,依靠沿海的港口或开港口岸,反而将东亚至东南亚的陆地地区联结成为有机网络。现代民族国家形成之前区域港口间的往来,无疑是推进“亚洲经济圈”形成的重要基础。多个世纪以来,以区域港口为中心的经济往来,加上港口城市海洋移民文化的层层融合与沉淀,构建了一个以海洋而非陆地为基础的跨区域共同体,进而型构了历史人类学与亚洲史学中的“翻转亚洲”(Asia inside out)概念。杜赞奇指出,“作为区域的亚洲”,首先是根植于陆上丝绸之路以及季风推动的海上贸易通道,自下而上形成的一个自然的非线性的历史概念。尔后,区域又被不同主体通过政治、物质和知识的方式,创建成为一个社会性区域的“区域化”过程。滨下武志通过对历史上亚洲区域内的各种关系,尤其是中国与东南亚及东亚的关系进行研究,倡导以“亚洲经济圈”的视角研究环中国海海域的经济与社会关系,以及“国家”与“国际”之间的“地域圈”。在这个跨区域共同体形成的历史过程中,商品、信息、资本、商人等成为“地域经济圈”的塑造主体。不同的政治、经济与社会文化因素在这片海域交会,在不同类型网络的作用下整合而成全新的地域关系。滨下武志的研究则是从“海域”意识出发,重新思考亚洲的空间秩序。

上述对海洋空间的区域网络分析,已经跳出民族国家的限制,突破了传统的大陆视角,转而从“海域意识”出发,思考环南海区域的整体性与多样性。而将海域视为中心的理念,不仅是要重塑历史,更是从核心结构的高度来审视海域空间发生的文化与社会融合。早在20世纪30年代,荷兰历史学家雅各布·范洛伊尔就试图通过与地中海进行对比来考察亚洲海域。凌纯声先生很早就指出,中国的整个海岸线和太平洋上的日本、朝鲜、琉球、菲律宾、印度尼西亚等半岛与岛屿,构成了一个广袤的内海即“亚洲地中海”。而这个“亚洲地中海”又以我国南海为界,分成了南与北两个相互连接的圈层。中国南海通称“南洋”,是亚澳两洲之间的“地中海”。他还认为,环太平洋的古文化起源于中国大陆东岸,同时也是中国文化中的基层文化。发生和成长于亚洲地中海南部的海洋文化,得益于古代越人在环南中国海区域甚至印度洋地区的扩散。凌纯声先生用“亚洲地中海文化圈”来概括发生在这片海域内的文化交融现象。有学者则从海域的社会性和政治性切入,将亚洲海域作为一个整体予以考察。弗朗索瓦·吉普鲁将地中海视为制度概念,并将其当作一种认知工具。他认为,亚洲的地中海可以同时被视为一个跨国经济区域,区域内国际贸易网络得到充分融合;亚洲的海洋关系体系凭借全球性城市的多中心模型,与中国、日本、东南亚以及西方商业网络交织而成。

在跨国经济区域高速发展的今天,纯粹的历史研究已经很难说明海洋在人类社会发展过程中的重要地位。海域研究有更多可以讨论的范畴,不仅包括经济、政治、外交、社会、文化、地域等多重领域所发生的实体关系,还囊括了在跨国海洋空间内不同利益主体的自我认识、他者印象和对世界的想象,以及与之相关的信息、技术、表征和言论等虚化的意识交流。在这个过程中,需要以一种更贴近现实的、与不同主体共命运的人文关怀进行研究——这正是以人类学来开展海域研究的优势所在。

二、人类学与海洋研究

海洋研究是人类学的一个学术传统。早在1888-1889年间,英国人类学家哈顿曾对托雷斯海峡进行过实地探访;1908年,英国人类学家里弗斯前往西南太平洋英属美拉尼西亚诸岛考察,以及赛里格曼对新几内亚诸岛和斯里兰卡的调查,都是早期人类学家所做的工作。对这段学术史,可以用“从海岛启航”来形容。这是因为人类学家研究的海岛不是一个个孤立的海岛,而是融入全球体系的海岛,在这方面曾经出现诸多有影响力的著作。比如,1902年,鸟居龙藏发表的《红头屿土俗调查报告》;1922年,英国人类学家马林诺夫斯基的《西太平洋上的航海者》与拉德克里夫-布朗的《安达曼岛人》同时出版;1925年,美国人类学家玛格丽特·米德对波利尼西亚的萨摩亚岛进行调查,1928年出版著名的《萨摩亚人的成年》一书。

个别研究者认为人类学的田野调查范围较小,因而认为难以与从事宏观海洋史研究的学者进行对话。实际上,民族志是人类学对社会科学体系作出的最为重要的知识贡献,人类学所关注的“小地方”,恰能反映出“大世界”的问题。当然,对任何一种社区单位层次的简单概括,都不足以映射当代世界体重中复杂的交叉性特征,人类学所关注的研究单位具有立体且多层属性。那些在宏观范畴内看起来捉摸不定、模棱两可的关系、网络与结构,在微观研究单位中则得以具象。只有通过个案、社区、地区与国家间的类推和比较,才能达致人类学“以小见大”的洞见。那么,人类学究竟如何看待海洋本身,进而如何看待海洋与陆地、海洋与流动、海洋与资源、海洋与全球化这些关键关系?

在南中国海区域,山、河、海成为对海洋与陆地展开讨论的核心概念。从宏观地理结构看,华南与东南亚通过陆地延绵起伏的山脉、发达的水系以及南海连接成整体;而区域内的山、河、海又将整体社会分割成冲积平原、峡谷、高山台地、岛屿等半封闭的小区域,形成多元共生的自然与文化景观。内部差异明显的山地文明通过江河及其支流关联与沟通,作为整体山地文明通过珠江流域与南中国海连接。在人与物的流动中,贯穿山海之间的流域,成为跨区域流动的重要通道。海洋文明在将山地和河流文明带出去的同时,本身也成为华南与东南亚乃至世界沟通的桥梁。可见,环南中国海,并不只是一个空间上的“地域”概念,它实际上是由民族走廊地区、少数民族社会、跨界华人社会以及其他不同社会构成的跨区域社会体系,是一个由不同地域文明与区域社会构成的有机整体。

在世界体系的形成过程中,岛屿扮演了非常重要的角色。陆地世界与海洋世界之间的连接,常常是以岛屿作为节点,岛屿也是海路通道的驿站。海南岛位居南中国海要冲,是中国联系东南亚社会的交通枢纽。大陆文化与海洋文化的充分混合,使得海南岛无论在族群还是文化类型上都居于枢纽地位,成为多元文化的集聚地和人类学研究非常重要的“实验室”。比如,海南苗族保留了很多山地民族的文化特征,但从迁移路径上看,他们又多半是从中国大陆及周边地区跨海而来;三亚回族先民的主体从越南占城迁移而来;而在20世纪上半叶,又有一部从海南迁至马来西亚槟榔屿,基于血缘、地缘和宗教认同,加强了海南回族与东南亚伊斯兰国家之间的跨海联动关系。

“流动”是海域社会的一个核心概念,也是考察网络与结构问题的关键词。环南中国海区域研究不是局限于具体的时空条件,而是考察一些重要的关系、结构、网络在时间上的变迁和空间上的流动。在环南中国海范围内,不同民族的迁徙与交往都是通过水上通道赖以实现。海域中的族群关系以岛屿为节点与陆地联结,比如跨海贸易、跨海资本运作、跨海移民等。

环南中国海区域不同文明间的商品交换,有赖于活跃在这片海域的贸易离散族群的活动。这些贸易离散族群既包括华人、布吉斯人、爪哇人、亚美尼亚人等环南中国海区域的移民,也包括来自印度、阿拉伯地区、欧洲等地的商人。这些族群在不同港口和中转城镇间的流动、停驻与定居,建立起相互联结的商业网络。他们一方面与迁入地所在的族群保持频繁的互动,另一方面又避免完全地融入当地社会。作为区域贸易往来与文化交流的重要桥梁,华人华侨群体以“海”为通道构建起联结故乡与他乡的跨国社会网络,并由此形成了中国与东南亚地区特殊的文化生态区域。陈杰所研究的海南侨乡“两头家”,是早期华人在祖籍地与迁入地建构跨国网络的一个基本策略。笔者曾用“跨国文化圈”概念讨论包括华人在内的跨海族群问题,结论是海外华人社会并非祖籍地社会的简单“移植”,而是一个在当地社会脉络下再建构的历史过程。全球化过程中华人文化的生产与地方化,在一定程度上又强化了祖籍地、东南亚社会与华人跨国文化圈的文化认同。

除贸易外,应看到海洋资源所引致的物流和人流,以及背后的文化交流和多重社会网络联结。南中国海丰富的渔业资源是区域内不同国家渔民和水上居民的立身之本。围绕着水产资源体系和水产品产生怎样的流通机构,某种水产品通过何种方式被集中在一起,在这样的过程中又形成了怎样的关系网络,都是研究海域社会之如何形成的重要途径。蒋斌对燕窝在环南中国海域文化建构及流动中的作用的关注,以及戴一峰以清代中国与南洋间的海参贸易为个案,对于中国传统饮食文化与区域市场拓展两者间的互动关系的探讨,都是很好的案例。范思齐研究了广东阳江渔民“铺头”组织在渔业生产及交易过程中所起到的独特作用。王利兵研究了南海不同国家渔民流动与文化交流的问题。这一类研究涉及区域海洋生产的协同共享背后的人文交流,以及渔权与海权的深刻命题。刘莉在长期实地调查的基础上,提出海南岛渔民自古以来就在中国南海诸岛从事渔业生产,通过“护渔权而张海权”,是加强和巩固南海权益的有效方式之一,在维护国家的南海权益方面有着不可替代的作用。

当然,这些以海洋资源为基础的生计方式也在一定程度上与陆地发生着联系。1951-1965年,珠江流域共有近5万疍家人上岸定居。这些疍民上岸后,不仅要改变传统的生活方式和习俗,以尝试融入主流社会生活,同时他们也带来了疍家文化在华南地区的传播,这里有一个水上社会与陆上社会相交融的过程。海南陵水新村港被开发浪潮席卷的同时,作为地方主体的疍家实际上处于被改造和规划的命运,疍民生产生活中的困境,以及面对生活方式骤变的焦虑,并没有随一波又一波的开发得到有效解决。类似的情况同样发生在海南三亚港,作为“共时性海陆边缘群体”的疍民刚刚适应从浮家泛宅的船上生活到陆地的定居生活,便身处渔民社会向港口社会转型的大潮,但他们仍然保留了疍民的生活习性;因此,这群面临社会转型的疍民可视为“历时性海陆边缘群体”。海洋社会治理的问题在于是否充分虑及海洋族群与海洋生态的高度相互依存关系。疍民的生活方式与港口经济方式从磨合状态发展到冲突状态,从“村港合一”到“村港分离”,既要面对“船港分离”,也要面对“家港分离”,港口渔村一度处于失序的过渡性状态。

海南岛除了水上居民外,还有一些以制作海盐为生的族群。海南西部洋浦盐田村有名为“日晒制盐工艺”的国家级非物质文化遗产,很好地保留了耙沙、晒沙、收沙过滤、取卤晒盐、收盐、晾盐等传统工艺。如今,盐田村民也面临着与疍家人一样的问题:在乡村建设过程中,这套传统文化和工艺能否继续传承?由此可见,海洋文明与陆地社会发展进程间的碰撞,也是人类学海域研究的重要课题。

当下,多样态的人口、商品和信息的洪流相交融,造成边界的重置与并存,传统的空间和地方的界限被频繁的人流、物流与信息流所打破。在全球化时代,跨国经济区域已经成为全世界发展的新增长极。在亚洲,以环中国海为中心的东亚海上走廊,构成了一个紧密联系的经济共同体区域。这个区域以转口贸易和离港贸易为经济增长点,以上海、香港、新加坡等金融中心城市,以及厦门、高雄、泗水、马六甲等重要港口城市组成物流和资本流动的链条。同时,分布于中国东南沿海地区的制造和加工产业带为区域经济的飞速发展提供了重要支持。在此背景下,需要树立一种全球体系下的海洋意识与海洋观。费孝通先生在晚年曾提出著名的“全球社会”理念,强调在全球化过程中,不同的文明之间如何共生,特别是世界体系中的中心和边缘以及边缘中的中心与边缘的对话,越来越成为人类学所关注的重要领域。而“文明对话”的基础,在于以“和而不同”“美美与共”为核心理念的人类共生的“心态秩序”,这对于充分认识海域社会交流的历史、现状和挑战,并以此为基础构建共享的人文价值体系,具有重要的参考意义。

三、环南中国海区域的资源共享与人文价值

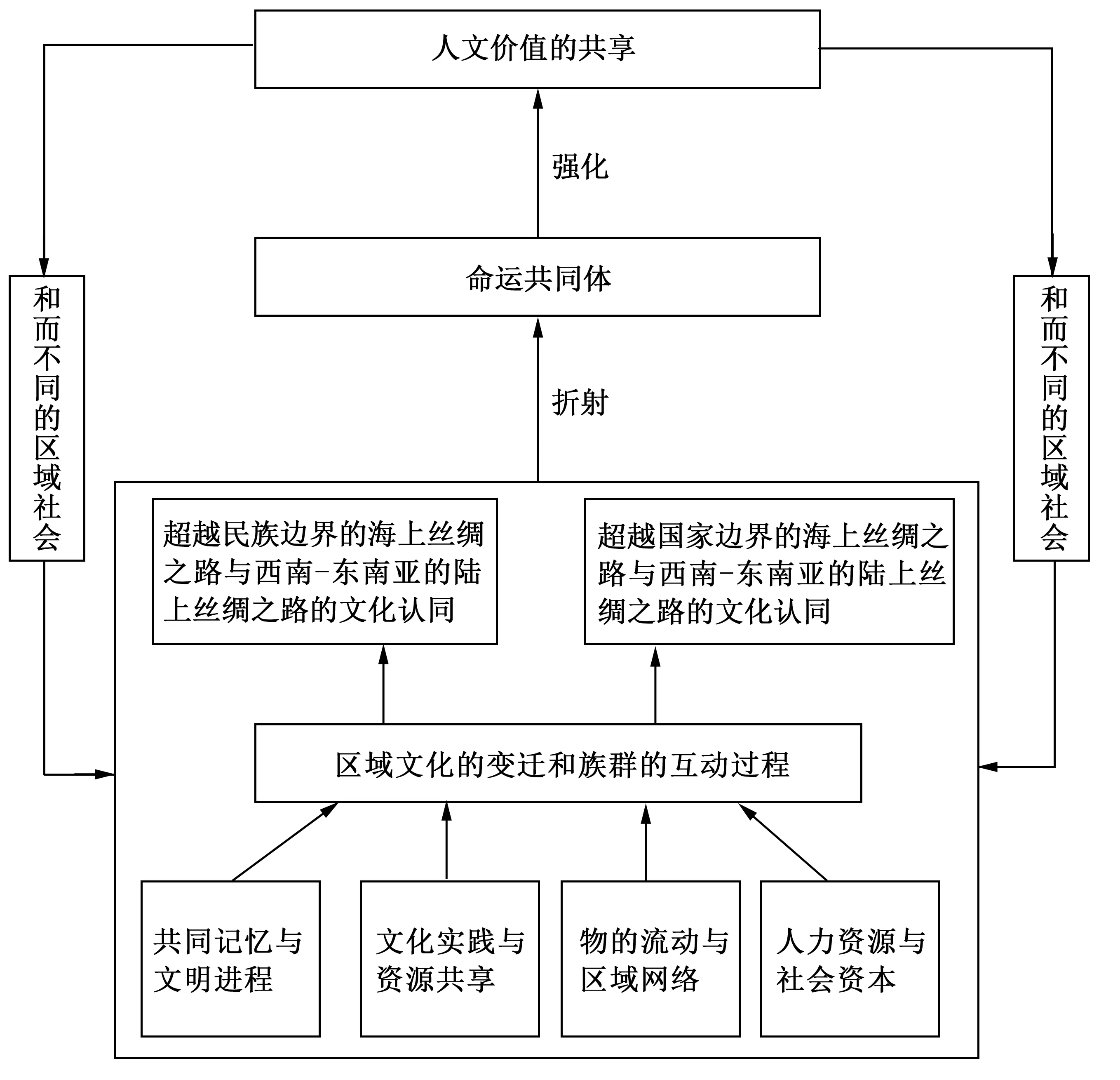

环南中国海区域包括了与南中国海发生经济、政治、军事等重要关系的国家和地区。得天独厚的地理位置,使南中国海成为一条地理互通、文化互动的纽带。海上丝绸之路是该区域文明进程中的重要机制,催生了广泛的海上和陆上交往与文化交流,形成了一套相对稳定的区域社会网络。借由这些网络机制,中国与东南亚各国在长期的交流交往中,相互信任,相互协作,相互依赖,达成了诸多共识,形成了一套相对趋同的价值体系。但在现实世界,狭隘民族主义、逆全球化等政治性因素给区域社会的发展带来前所未有的挑战。从区域内不同群体的视角来看环南中国海的多边利益,即从“利益”实践者的角度来看何谓“国家利益”,方为适应这一区域整体性与多样性相结合之实际的有效研究视角。本着区域生态安全与国家利益双赢原则,应积极拓展如下领域的研究(如图1所示):

图1 资源共享价值与人文价值研究

(一)共同记忆与文明进程

“海上丝绸之路”是历史上亚欧大陆南部海域及周边人群长期交往所形成的、多圈层交错叠合的复合文明空间,其所沉淀下来的共同记忆,可为重建“海上丝绸之路”提供重要依据和文化资源凭借。

一方面,通过历史考古研究思考海上丝绸之路区域的文明进程。“海上丝绸之路”勾连着世界上最大的大陆——亚欧大陆和最大的大洋——太平洋,包括整个环中国海区域,直至非洲、中东等广阔区域。此一区域气候与生态环境多样,不但是多彩的亚洲海洋文明的诞生地,还是儒家文明、佛教文明、伊斯兰文明、基督教文明等世界诸文明的交流通道。我们应突破国界和历史分期等人为断限,在全球史视野下探索大范围、长时段内“海上丝绸之路”区域文明的生成与演进机制,通过人群迁徙、器物交流、制度文化传播与接受回应等角度,展示多重网络交错下多样性文明及文明交涉关系的历史脉络。海洋考古在我国属于方兴未艾的学科领域,通过环中国海沉船打捞、海底遗物收集保护,发掘环中国海的海底历史遗迹,为描述因缺乏文字资料而沉默的海洋文明提供实物资料,从水下文物中获取有用的考古信息,合理有效地保护这些文化遗产,让海洋文明发出属于自己的声音,海洋考古大有用武之地。

另一方面,通过回溯海上丝绸之路区域体系的形成与演变,思考区域内的共同记忆。“海上丝绸之路”所涉及的区域,有着错综复杂的文化交流与族群互动,加之现代生产过程中固有的繁复分工和人口流动,以及现实的国际政治因素在其中相互交织,因而成为一个具有内在紧密联系、并形成共同记忆的区域。从移民、传播、文化生态、族群互动、全球化等角度,多角度见出环南中国海区域的文化变迁过程,在流动与变迁中,海陆连成一体,以海域网络为焦点,形成了“海上丝绸之路”的跨区域社会体系。

在区域背景下,探讨中国疆域与海洋观念的演变、唐宋至当代南海周边的国家认同、区域内各国对华舆论与国家认知、“海上丝绸之路”区域的信仰世界及其与周边地区的互动等问题,对于深化环南中国海地区历史脉络与文化格局以及现今政治经济与国际关系的认识,从而促进区域内的和谐发展,有极其重要的价值。

(二)文化的实践与共享

对于“海上丝绸之路”网络中各族群的生产与生活方式、宗教信仰观念与实践、时间观念与空间意识、艺术创造与展演,以及由此产生的文化生产与文化资源在地化、文化反哺以及文化涵化等问题,也应予以深入探讨,以深刻理解“21世纪海上丝绸之路”的文化特性,拓展其文明内涵,进一步加强“海上丝绸之路”沿线国家和地区之间的相互了解与交流。环南中国海区域是一个以海洋为依托而形成的流动性区域。造船与航海技术是海洋文化史最基本的技术保障,除了沉船考古实物资料外,造船工艺与航海技术等海洋性非物质文化遗产也很值得关注,民族志或民间保存的传统舟船形态及民间造船法式、船家的航海记忆、民间航路指南等,都具有重要的学术研究价值。多数人的谋生方式构成了其所生活区域的主要特性,该特性以技术和经济活动为基础,因为只有依靠技术才能维持生活,而这样的谋生方式又会影响到一般人的习惯、思想、信仰及行为。换言之,正是在生计活动的基础上诞生满足人们物质需求和精神需求的社会组织与文化要素。

古代“海上丝绸之路”推动了中国东南沿海与亚洲各地区的互动,而沿海居民的贸易活动及迁徙过程蕴含着丰富的文化实践。在精神文化方面,由于人的流动所引发的宗教传播,促进了亚洲地区信仰体系的建构。不仅如此,中国的民间信仰传播到东南亚地区后,涵化而衍生出相互交融又独具特色的信仰和祭祀方式。如菲律宾的凯萨赛圣母和妈祖经常被视为同一个神灵,菲律宾人和华人在同一场所用不同的方式表达自己的宗教情感。而民间文化所延伸出的非物质文化遗产,并非只是一种简单存在的文化形态,它深植于民族或地域文化的传统之中,是地域社会最传统、最具延续性和活态性的文化事项。当然,非物质文化遗产也可能为不同民族所共有而超越地域。“海上丝绸之路”沿线节点的人文交流,自然也促进了非物质文化遗产的流动与跨越。

在全球化时代,跨境生态问题已经上升为国际区域安全的一个重要方面。我国沿海海岸线漫长,海面广阔,跨境资源丰富。随着中国与周边国家海缘政治经济合作的加强,跨境生态安全问题频现。因此,开展跨境生态安全问题的研究便迫在眉睫。跨境生态安全涉及国家、区域之间在国土安全、环境安全、生物安全、水资源安全、食品安全、社会安全和人类安全等多方面的共同安全问题。在南部海疆,我国与东南亚地区在生态安全方面有着千丝万缕的联动性,跨境生态安全问题已经成为影响区域内部政治、经济和谐发展的关键要素。就此而言,从社会组织、人类活动、观念信仰等角度出发,通过对于保护跨境生态安全的合作机制的探讨,可以建立起超越传统安全观和主权观的跨境生态安全区域准则、道德规范、管理机制和合作范式,因而具有重要的现实意义。

(三)物的流动与区域网络

作为“海上丝绸之路”的核心辐射区域——环南中国海地区继中有序的经济网络对区域社会的形成具有基础性意义。通俗意义上的区域经济网络是指环南中国海地区形成的跨国贸易商圈;“继中有序”则是指,经济网络的形成并非一蹴而就,而是对历史上频繁的经济往来和传统商贸联系的继承,并通过不同族群、社会组织、文化事项的交融和重塑,逐渐发展出超越国家意识形态和地区边界,以及自成体系、健康有序的跨国贸易网络。

地区相互依赖的经济交换关系,是引发这一区域历史上持久而复杂的人口流动和民族迁徙的原动力。生态差异和资源互补促使跨国商品交换的出现,而航海技术和地理知识的进步则推动了长距离海上贸易的发展。作为区域经济行为的实践主体,靠海而生的各族群利用海洋通道之便,通过个体化和官方的贸易形式,建立起东起中国东南沿海,横跨南中国海和印度洋,西至欧洲甚至非洲地区的“海上丝绸之路”。

区域一体化首先体现为资源互补与商品流动。由于中国与东南亚的自然气候和地理生态存在着明显差异,因此通过南中国海的海上通道,中国与东南亚各国、各地区之间,很早便形成了物资上的交换关系。公元1000年前后,海上丝绸之路就已十分繁荣,连接起了中国东海、南海和西方世界,没药、丁香、肉豆蔻、檀香、麝香、龙涎香和樟脑等在中国广受欢迎,丝绸让南海沿岸的王宫贵族和西洋的消费者为之着迷。而从历朝历代通过“海上丝绸之路”进行的商品贸易不难看出,中国与“南洋”各个国家和地区之间通过“海上丝绸之路”进行的商贸,与各自的生态环境及物产紧密相连。

当然,由于生态环境差异而寻求产品的补给和交换,只是推动南中国海地区商品流动的最原始动力;而物产所蕴含的社会意义和文化表征及其与区域社会自身文化体系的契合,则是造成异域商品在本土社会被大规模消费的直接原因。燕窝这个被汉人社会奉为至宝的高端补养食品和香料一样,早在西方近代工业国家兴起之前,就通过海洋贸易由东南亚社会传入中国。除了燕窝,橡胶、咖啡等也是在环南中国海区域流动的重要商品。在现代社会中,那些功用较为单一的香料随着时间的流逝逐渐淡出南中国海跨国贸易网络,而那些与宗教和饮食文化紧密联系在一起,并被现代市场不断附加文化和经济内涵的香料,在今天南中国海地区的贸易体系中仍占有重要地位。

以港口城市为中心的贸易网络承载了区域一体化经济结构。作为“海上丝绸之路”的重要节点,沿途的各港口城市承担着跨国商品交换和物资集散的重要经济职能,同时也是跨海而来的人与物所承载的异域文化在本土社会生根的重要基点。作为本土社会与海外市场的连接纽带,环南中国海区域港口之间的往来是形成跨国贸易网络,推进区域一体化进程的重要基础。在这个贸易网络中,各港口城市并非孤立发展,因而对这些港口城市的研究,不能脱离其所处的贸易网络。

港口作为综合交通运输的纽带和客货集散地,在整个运输系统,甚至是物流、资金流、人力资源以及信息流的网络中有着十分重要的作用。“海上丝绸之路”在古代就是海上交通大动脉,以顺畅的通道带动经济与贸易的发展;在贸易活动中,港口一直起着连接所在区域与海外各地的纽带作用。同时,港口对其腹地产生辐射作用,它通过面向内腹地域的集、疏、运网路,提高腹地区域的可达性,加强与腹地外部的联系,提高港口腹地区域资源的流动性。

尽管人们通常以这些港口为基点,勾勒、描画出一个“丝绸之路”的面貌,然而,“海上丝绸之路”的真实意义,绝非只是以若干港口相串联的“路线”,更重要的是这条丝绸之路所经之处,牵动而起的完整的地方社会、地方居民及其日常生活。一个地方性社会不仅仅以港口城市展现在丝绸之路上,支撑起港口的整个区域市场,辐射至所在岛陆内部的各层级生产和消费网络,才是“海上丝绸之路”的真正根基;跨国贸易网络所仰赖的资源互补与流动,正是在一个个地方社会市场网络中得以完成。区域市场使得丝绸之路沿途商品的进口、出口与本地社会的生产、生活协调统一,形成生生不息的流动体系。这类以港口为辐射的地方网络市场,在功能上是由规模不一的贸易商人及他们的事业所构筑的。华人商人在血缘、乡情、文化等方面千丝万缕的社会关系,使他们结成松散的商业团体,进而以其与地方社会相宜的群体特性,历史性地承担起了所在地方社会的市场功能。

海域社会的生产很大程度上依赖于海洋生态,环南中国海区域各族群海洋生产方式相近,共享海洋资源与海洋知识。海洋不仅是维系区域社会间深刻联系的场域,和以物流的方式成为蓝色的血脉;更以其分明的区域特质,深刻影响着地方社会的基本生产和日常生活。

人类学研究应重点关注海域内水产资源的利用与文化适应,比如海产品的捕捞、养殖、食用等一整套知识体系在不同地域和文化中呈现出的在地化特性。近年来,东南亚各国逐渐引入中国的水产养殖模式,以取代地方传统的以捕捞为主的海洋生产模式,由此涉及新兴水产养殖业在嵌入地方政治经济过程中所呈现的组织变迁。环南中国海的水产资源利用以及文化适应策略一直是学者关注的重点,他们收集在环南海海岸区域有关水产资源的利用与管理的一手资料,产生了一批有关南海水产资源的利用及由此而生的民族关系的研究成果。

在环南中国海区域内,各国的海洋资源相近,海洋产业结构类似,在历史上即有渔业资源共享的优良传统。随着全球海洋环境污染造成的渔业资源下降,各国都试图进行相应的海洋产业结构升级。为了实现环南中国海区域内海洋渔业的可持续发展,我国积极开展与东南亚各国的技术合作,推广中国的水产养殖技术,帮助东南亚各国从传统的捕捞业顺利转型为多种产业方式并存的结构模式。

就现代国家意义而言,跨国合作呼唤技术与人文精神的结合。跨国合作不仅涉及技术互助,还牵扯到人文交流,即在“共生共荣”理念下,以尊重在地文化和当地传统为基础,合理地共享和利用南海渔业资源。在推进新技术传播的同时,关注当地人原有的养殖知识体系,平衡地方性知识与现代科学技术两个知识体系间的关系,重视普通民众接受新科技知识并合理转化的实践过程。这就需要我们在跨国合作过程中,时刻谨记作为经济强国的国际责任,充分考虑当地社会的利益,完成海产养殖合作项目在地方社会的嵌入,奠定跨国合作互信互惠的坚实基础。

(四)人力资源与社会资本

人力资源依附于具有能动性的个体而存在,而个体人力资源作用的发挥,最终取决于其所处的社会网络。社会资本价值的实现,也需要依托一个稳定的社会网络。得益于“海上丝绸之路”的串联,沿途诸节点形成了一个相对稳定的区域社会网络,共享自然地理单元和文化单元。

“海上丝绸之路”的兴起与发展,在倚赖“物”流的同时,更离不开“人”的流动与助力。人力资源及其网络的形成与发展,对于“海上丝绸之路”的商品流动、贸易流通和文化交流,都具有十分重要的意义。自汉代到明清,商人作为“海上丝绸之路”贸易活动中一支不可或缺的力量,是海上丝绸之路人力资源网络形成与发展过程中的重要组成部分;商人之间贸易网络的距离以及活动的疏密,直接影响着“海上丝绸之路”商贸活动的繁荣程度。王赓武教授曾将1800年以来的中国移民分为四种形态,分别是华商形态、华工形态、华侨形态和华裔形态。随着技术革命的深入发展,跨国人口流动的样态变得更为复杂,这意味着现代华商网络将会以信息时代的全球化特征而倍受瞩目。

为了考察“海上丝绸之路”人力资源网络的具体内涵及其变化发展过程,本文参考王赓武教授的分类原则,将当下“海上丝绸之路”复杂多样的人口流动分为以下四种群体类型:(1)携带经济资本的商人、企业家和跨国企业经营者;(2)多层次的流动劳工,如电子行业技术人员、家庭服务行业女工、医疗照顾行业工人、从事海上捕捞的职业渔民;(3)短期跨境流动人口,如旅行群体;(4)定居在他国社会的异文化群体,如东南亚的华人、印度人等。这些群体,很可能成为“21世纪海上丝绸之路”人力资源网络发展过程中的重要组成部分。

社会网络的稳定取决于网络成员的合作性。社会网络的范围和复杂性,将直接影响社会网络成员合作的维持程度,从而影响社会资本的价值。当下“海上丝绸之路”这一区域社会网络的形成,主要得益于各国的商人尤其是华侨、华人所作出的巨大贡献。华侨、华人之所以能够发挥积极作用,一方面离不开东南亚国家的支持,另一方面也离不开中国的开放。海外移民与海洋经济同步发展,二者互相促进、互相融合,形成了独特的“侨民文化”,海洋移民从未同母国真正脱离过,他们实际上充当了中外经济文化交流的中介,推动了中国沿海社会的转型。正是在如此稳定的区域社会网络里,在中国与东南亚各国、华侨华人之间的合作下,社会资本价值的实现才得以最大化。

四、结 语

在环南中国海的区域研究中,海洋既是各民族国家相区隔的疆界,又是相互连接的通道。在这个多元共生的区域中,人、物和文化的交流,都有各自独特的社会文化基础,形成并反复强化区域内交错共生的网络结构,最终落定为资源共享机制。以此为出发点,未来的研究可以讨论不同群体如何分享共同资源;讨论如何通过多边利益主体进行有差异的合作与整合,实现区域整体利益最大化的融合;以及从资源人类学的角度来研究华南的海域社会、环南中国海海洋资源的利用与开发、多族群社会形成的历史与现状、传统的延续与再造等问题。

建设“21世纪海上丝绸之路”,通过经济、社会、文化的力量建立内生性区域交往体系,进而在文化上对周边国家产生持续的吸引力,既是中华民族复兴和树立中国新形象的关键,也是中国与东南亚构建“海洋命运共同体”、实现资源共享和共同繁荣的基础。如何共同构建一系列针对公共资源共享的双边或多边协商合作机制、国家主权和公共资源交互下的联合开发机制,是建立“海洋命运共同体”的关键之所在。