学术流动的时间维度:境外中国学者的流动策略、轨迹与体验研究*

2022-05-18王炳钰黄玉琴

王炳钰 黄玉琴

一、导 论

学术移民指由一个国家(或地区)迁移到另一个国家(或地区)并在其高校或科研机构工作的学者。(1)Bingyu Wang, “A Temporal Gaze towards Academic Migration: Everyday Times, Lifetimes and Temporal Strate⁃gies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,”Time&Society,vol.29,no.1(September 2019),pp.166−186.随着全球化加速与知识经济的发展,学术移民作为知识生产者与携带者,被视为国家和地区提升竞争力的关键人力资源,也作为全球移民浪潮的重要组成部分逐渐得到越来越多的学术关注。(2)Bingyu Wang and Jingfu Chen,“Emotions and Migration Aspirations:Western Scholars in China and the Naviga⁃tion of Aspirational Possibilities,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.47,no.15(May 2020),pp.3437−3454.在不平等的全球学术产业格局下,全球北方国家和地区发达的高等教育产业及丰富的学术资源吸引了大量中国学者前往工作和定居。(3)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 46, no. 11 (July 2019), pp. 2127−2144;根据《中华人民共和国出境入境管理法》,出境,是指由中国内地前往其他国家或者地区,由中国内地前往香港特别行政区、澳门特别行政区,由中国大陆前往台湾地区(见《中华人民共和国出境入境管理法》,澎湃新闻客户端,https://m.thepaper.cn/baijiahao_7036919)。但过去二十年间,随着全球北方学术职位空缺的不断减少和移民政策的日趋收紧以及中国政府人才引进政策力度的加大,越来越多的境外中国学者开始考虑回流。但由于中国学术劳动力市场竞争的加剧、人才项目门槛的日渐提高以及国内外学术体系客观存在的差异等因素,境外中国学者回流的意愿一定程度上受限,在回流过程中也面临着一系列障碍。(4)王炳钰、陈敬复、吴思莹:《流动想象与学术移民:中国回流学者工作与生活研究》,《广东社会科学》2020年第2期。在这样的境况下,中国学者是继续选择留在海外还是回流?他们的决定又是如何做出的?

已有的学术流动研究大多从政治经济视角出发,在宏观层面评估全球人才流动格局与国家人才战略效用,而对学者个体微观的生命体验关注较少。(5)Bingyu Wang,“Infrastructures in Migration:Mobile Foreign Academics in China and the‘Everyday’,‘Agen⁃cy’and‘Arrival’Focus,”Geoforum,vol.129(February 2022),pp.141−150.同时,学术移民往往被视为携带着丰富流动资本的精英,而他们在多重因素交织下可能面临的流动困境则相对受到忽视。(6)Bingyu Wang and Jingfu Chen,“Emotions and Migration Aspirations:Western Scholars in China and the Naviga⁃tion of Aspirational Possibilities,”pp.3437−3454.基于此,本文将聚焦于境外中国学者鲜活的流动历程与流动体验。在理论视角上,过去十年间,移民研究领域逐渐出现了“时间转向”(temporal turn),改变了过去移民研究仅仅对于“空间”维度的重视这一主导趋势。学者们指出,移民与流动过程具有重要的“时间维度”,因为迁移者所具有的时间视角和时间符号在许多方面都会深刻地影响着他们的流动过程与流动经历。“时间”与“时间性”概念对理解个体的流动历程与轨迹具有重大意义和不可替代性。(7)Melanie B. E. Griffiths, “Out of Time: The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 40, no. 12 (April 2014), pp. 1991−2009; Shanthi Robertson,“Infrastructures of Insecurity: Housing and Language Testing in Asia−Australia Migration,”Geoforum, vol. 82 (March 2017), pp. 13−20; Bingyu Wang and Francis L. Collins, “Temporally Distributed Aspirations: New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures,”Sociology,vol.54,no.3(June 2020),pp.573−590.本文正是在这个视角基础上建构出一个包含“历史与制度性时间(性)(historical and institutional times/temporalities)”、“生命历程时间(性)(life course times/temporalities)”与“情境性时间(性)(circumstantial times/temporalities)”的三维时间(性)理论框架,来分析境外中国学者这一学术移民群体的流动策略、轨迹和体验如何受多重时间因素的影响。本文发现,在当今学术劳动力市场不确定性与暂时性日趋增强的背景下,学者的流动历程遭遇着一系列时间层面的障碍、挑战和机遇,其流动愿景的实现愈加深入地嵌入于宏观学术市场的机会结构中,因而其流动轨迹也充满了开放性、情境性与不确定性。由此,本文将时间维度引入学术移民与知识流散等话题,重新审视对学术流动研究过度浪漫化的倾向,从理论和实证层面推动移民研究的发展。接下来,本文第二部分将针对境外中国学者和学术流动的时间维度进行实证和理论层面的文献回顾,并建构理论框架。第三部分对研究方法和研究参与者进行介绍。第四部分将从三个时间维度呈现境外中国学者跨境学术流动中的影响因素及个人体验。最后一部分将介绍本文的主要结论。

二、文献回顾及建构一个三维时间(性)理论框架

(一)学术流动中的境外中国学者

近年来,来自发展中国家的学者面临着一个快速变动的学术流动格局。传统上,全球高等教育产业与学术体系有着以西方发达国家为主导的格局,学术流动主要为从全球南方到北方的迁移模式。(8)王炳钰、陈敬复、吴思莹:《流动想象与学术移民:中国回流学者工作与生活研究》,第199—211页。为进一步将以学术移民为代表的高技术移民纳入当地劳动力市场,许多西方发达国家(9)在本文中,西方发达国家指美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、英国五国以及欧盟国家。为其提供了一系列获取当地居民身份的政策机会,其中以“教育−移民”路径(education−migration nexus)最为典型。(10)Shanthi Robertson and Anjena Runganaikaloo,“Lives in Limbo:Migration Experiences in Australia’s Education-Migration Nexus,”Ethnicities,vol.14,no.2(October 2013),pp.208−226.以美国为例,在美外籍学者数量于2019年达到136563位,其中35%来自中国(11)Institute of International Education,“International Scholar Trends,1999/00−2020/21,”2021,https://opendoor⁃sdata.org/data/international−scholars/international−scholars−trends/;Institute of International Education, “International Scholars Total by Places of Origin, 2000/01−2021/21,” 2021, https://opendoorsdata.org/data/international−scholars/all−places−of−origin/.。然而过去20年间,西方发达国家移民签证政策逐渐收紧,学术劳动力市场饱和化加剧,聘期的暂时性、不确定性也不断提高,因此“从南到北”的学术流动过程越来越充斥着更多的艰辛与颠沛流离。(12)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”pp.2127−2144.与此同时,以中国为代表的发展中国家为了扭转人才流失局面,纷纷推出各种形式的人才引进政策和专项计划,为归国高技术人才提供优渥的薪资待遇和良好的科研环境。(13)黄海刚、曲越: 《中国高端人才政策的生成逻辑与战略转型:1978−2017》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第4期。例如,我国政府已出台“百人计划”、“海外高层次人才引进计划”以及“高等学校学科创新引智计划”等人才项目,为回流学者提供科研启动基金和住房补贴等工作和生活层面的支持。自1978年至2019年,423.17万留学生完成学业后选择回国发展,占已完成学业留学生的86.28%。(14)教育部:《2019 年度出国留学人员情况统计》,2020 年12 月14 日,http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202012/t20201214_505447.html。由此,“从南到北”的全球学术流动格局逐步受到撼动。(15)王炳钰、陈敬复、吴思莹:《流动想象与学术移民:中国回流学者工作与生活研究》,第199—211页。但随着中国高等教育产业的国际化程度不断提高、学术劳动力市场竞争日趋激烈,人才政策实施过程中对申请者年龄、职称、发表记录等指标的选拔门槛也在逐渐升高。(16)Bingyu Wang, “A Temporal Gaze towards Academic Migration: Everyday Times, Lifetimes and Temporal Strate⁃gies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,”pp.166−186;以“青年千人计划”为例,该项目要求申请者年龄不得超过40岁,需要在境外知名高校、科研机构或知名企业研发机构有正式教学或者科研职位,取得博士学位并在境外连续工作36个月以上等。此外,海内外科研评价体系的差异也成为科研人员回流的阻力之一。(17)周建中、施云燕:《我国科研人员跨国流动的影响因素与问题研究》,《科学学研究》2017年第2期。

境外中国学者往往被视为“跨国人力资本”(transnational human capital),他们的流动走向受各国/地区人才政策的影响,将对所在国家/地区的知识产业发展发挥积极的效用。(18)王炳钰、陈敬复、吴思莹:《流动想象与学术移民:中国回流学者工作与生活研究》,第199—211页;黄玉琴:《流散族群、侨务政策与本国发展:中印比较的研究》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2021 年第5期。同时,在个体层面,跨境流动有利于学者自身学术资本能动的积累,“流动资本”将在学术流动过程中转化为各种有利的社会、文化和经济资本,(19)Maggi W. H. Leung, “‘Read Ten Thousand Books, Walk Ten Thousand Miles’: Geographical Mobility and Capital Accumulation among Chinese Scholars,”Transactions of the Institute of British Geographers,vol.38,no.2(April 2013),pp.311−324;Anthony Welch and Jie Hao,“Global Argonauts:Returnees and Diaspora as Sources of Innovation in China and Israel,”Globalisation,Societies and Education,vol.14,no.2(June 2015),pp.272−297;Rui Yang and Antho⁃ny Welch, “Globalisation, Transnational Academic Mobility and the Chinese Knowledge Diaspora: An Australian Case Study,”Discourse:Studies in the Cultural Politics of Education,vol.31,no.5(October 2010),pp.593−607.学术流动也因此被理解为实现向上社会流动和资本积累的重要途径。而境外中国学者在学术流动过程中的日常生活图景以及流动策略和体验,尤其是遭遇的困境和挑战,则受到的关注较少。(20)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”pp.2127−2144;Bingyu Wang,“A Temporal Gaze towards Academic Migration:Everyday Times,Lifetimes and Temporal Strategies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,”pp.166−186.这正是本文的聚焦点。

(二)时间(性)视角下的学术流动

学术流动作为一种迁移与移民形式,也受到移民研究重大理论发展的影响。虽然“时间”是理解现代性的重要理论视角,(21)David Harvey,The Condition of Postmodernity:An Enquiry into the Origins of Culture Changes,Oxford:Blackwell Publishers Inc,1990; [英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,南京:译林出版社,2000年;[德]哈特穆特·罗萨:《新异化的诞生:社会加速批判理论大纲》,郑作彧译,上海:上海人民出版社,2018 年。但和“空间”概念相比,“时间”维度进入移民研究,是相对晚近的事情。这方面里程碑式的发展,是巴西社会学家索洛·克沃纳(Saulo B.Cwerner)在2001年发表在移民研究顶刊Journal of Ethnic and Migration Studies的文章(22)Saulo B. Cwerner, “The Times of Migration,”Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 27, no. 1 (August 2001),pp.7−36.。他指出,移民研究应该将“时间”作为与空间并重的基础性主题,因为迁移者的时间视角和时间符号将在许多方面影响他们的流动过程和体验。他总结了“时间与移民”视角的系统分析框架,提出了迁移过程中的一系列时间形式。比如,当移民进入并适应新环境时会遭遇一系列的陌生感,被“奇怪的时间”(strange times)、“他律的时间”(heteronomous times)及“异步的时间”(asynchronous times)所包围;而后,移民在定居并建立新关系时会产生“回忆的时间”(remembered times)、“拼接的时间”(col⁃lage times)以及“夹层的时间”(liminal times);此外,移民还可以通过实践“游牧的时间”(no⁃madic times)与“流散的时间”(diasporic times)来重置自己的时间战略以优化流动体验。(23)Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”pp.7−36.在此基础上,过去十年间,学者们开展了一系列的理论梳理与实证研究工作,推动了移民研究领域的“时间转向”。(24)Francis L. Collins and Sergei Shubin, “Migrant Times beyond the Life Course: the Temporalities of Foreign Eng⁃lish Teachers in South Korea,”Geoforum,vol.62(June 2015),pp.96−104;Melanie B.E.Griffiths,“Out of Time:The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,” pp. 1991−2009; Shanthi Robertson,“Infrastructures of Insecurity:Housing and Language Testing in Asia−Australia Migration,”pp.13−20;Bingyu Wang and Francis L.Collins,“Temporally Distributed Aspirations:New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migra⁃tion Futures”,pp.573−590.在既有研究中,占相当比重的工作着重关注低技术移民与非自愿移民群体的多重时间性,描绘暂时性移民体系中个体分裂、混沌、不确定与无能为力的情感体验。(25)Melanie B. E. Griffiths, “Out of Time: The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration Detainees,”pp.1991−2009.近期,部分研究也开始着眼于以学术移民(26)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”pp.2127−2144;Bingyu Wang,“A Temporal Gaze towards Academic Migration:Everyday Times, Lifetimes and Temporal Strategies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,” pp. 166−186;Bingyu Wang and Jingfu Chen,“Emotions and Migration Aspirations:Western Scholars in China and the Navigation of As⁃pirational Possibilities,”pp.3437−3454.与国际留学生(27)Shanthi Robertson, “Infrastructures of Insecurity: Housing and Language Testing in Asia−Australia Migration,”pp. 13−20; Bingyu Wang, “Time, Temporality and (Im)mobility: Unpacking the Temporal Experiences amongst Chinese International Students during the COVID−19,”Population,Space and Place,e2545(May 2020).为代表的高技术移民群体的时间困境与流动轨迹。本文正代表了这方面的努力。

(三)学术流动的时间维度:建构一个三维时间(性)框架

移民研究中的“时间维度(temporal dimension)”包括“时间(time)”和“时间性(tempo⁃rality)”两个层面,将其定义为外部的时间话语与时间制度、个体日常生活中可测量的客观时间以及主观时间体验的结合。(28)Bingyu Wang, “A Temporal Gaze towards Academic Migration: Everyday Times, Lifetimes and Temporal Strate⁃gies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,”pp.166−186.具体来说,“时间(time)”是一种可测量的客观存在,而“时间性(temporality)”则是个体动态的、根植于特定社会文化语境的对于过去、现在与将来某个时间点/段的回忆、感知与想象。(29)Bingyu Wang and Francis L.Collins,“Temporally Distributed Aspirations:New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures,”pp.573−590.

而如何采用“时间的维度”来解读学术流动的过程?本文所关注的境外中国学者的学术流动轨迹、流动策略与体验如何受时间(性)的影响?具体来说,各种外部的/内部的、宏观的/微观的、客观的/主观的时间(性)如何影响境外中国学者的流动选择并形塑他们在流动过程中的时间困境和时间体验?通过借鉴既有研究,并对研究参与者的话语进行深度数据分析,我们发现并提出了学术流动过程中三种关键的且互相交织的时间维度:

第一,历史与制度性时间(性)(historical and institutional times/temporalities)。在本文学术流动的语境下,历史性时间指的是影响学者进行跨境流动的特定宏观时间阶段,具体包括(1)在特定的宏观历史时间阶段,不同国家和地区在全球学术发展格局中处于不同的地位,其不同科学学科和研究领域也具备不一样的发展水平;(2)在特定的社会发展时期内,不同国家和地区人才供需及战略状况有所不同。这些特定的历史性时间会影响学术流动个体做出具体的流动选择,比如在某个时间阶段选择从全球南方流向学术产业更加发达的全球北方。本文中的制度性时间(性)则是一系列外部机构对流动个体施加的客观时间约束,比如移民制度、人才政策和工作合同期限等权威性时间规范。历史与制度性时间(性)代表着一种宏观社会历史时间因素。

第二,生命历程时间(性)(life course times/temporalities)。生命历程时间(性)关乎个体在特定生命阶段如何实现个人、家庭与职业间的平衡和共同发展,以实现不同层面的目标并获得幸福感。(30)Bingyu Wang and Francis L.Collins,“Temporally Distributed Aspirations:New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures,”pp.573−590.生命历程时间(性)具有文化/地区特殊性,因为各个国家和地区都有着对于个体生命进程与流动的社会文化规范,个体因而在不同人生阶段被赋予了不同社会位置和角色期待。(31)Bingyu Wang, “A Temporal Gaze towards Academic Migration: Everyday Times, Lifetimes and Temporal Strate⁃gies amongst Early Career Chinese Academic Returnees,”pp.166−186.同样的,学者往往需要按照自己的年龄与生命阶段来设置职业发展目标。生命历程时间(性)可能对个体形成一种规范性约束,同时个体也可能通过选择、调整自己特定生命历程阶段的各项目标来影响自己如何经历这种时间性。

第三,情境性时间(性)(circumstantial times/temporalities)。除了可预测的、显而易见的结构性和能动性因素外,“突然出现”的一些时间节点(比如偶然出现的职位招聘等)也在很大程度上影响着个体的流动轨迹。借鉴约根·卡林(Jørgen Carling)和海蒂·霍根(Heidi Østbø Haugen)(32)Jørgen Carling and Heidi Østbø Haugen,“Circumstantial Migration:How Gambian Journeys to China Enrich Mi⁃gration Theory,”Journal of Ethnic and Migration Studies,(April 2020),pp.1−18.DOI:10.1080/1369183X.2020.1739385.对“情境性移民(circumstantial migration)”的研究,本文将“情境性时间(性)”定义为在不可预知的条件下,在因人而异的具体情境中,在短暂的时间里深刻影响个体流动历程的“偶然机会”和“情感事件”。“偶然机会”是指那些不以意志为转移的、不可预知的或者一次性的外部职业发展机会,它们是“突然出现”的一些时间节点;而“情感事件”则是指个体日常生活中的突发性事件,比如亲密关系的开始或结束等。“偶然机会”为个体提供了依据情境做出“即时反应”从而突破制度性约束的时机;而突发性的“情感事件”会促使个体打断原有规划并发展出新的流动轨迹,尽管流动决策往往被视为是一个结合外部机会结构与个体生命历程的长期理性战略。(33)Francis L. Collins and Sergei Shubin, “Migrant Times beyond the Life Course: the Temporalities of Foreign Eng⁃lish Teachers in South Korea,”pp.96−104.

历史与制度性时间(性)、生命历程时间(性)以及情境性时间(性),构成了理解学术流动过程中学者个体的抉择、策略和体验的三个时间(性)维度。这三个维度分别代表了影响学者跨境学术流动历程的外部宏观时间结构、中观层面的学术劳动力市场资源、微观层面的个体社会人口属性和长期理性规划以及突发情感体验等力量。这三个时间维度不仅仅形成层级关系,而且还交织在一起,互相生成和作用。其中,历史与制度性时间(性)代表着宏观和中观的、结构性的力量,对个体施加的约束力最大。而情境性时间(性)看似随机,它其实根植于历史与制度性时间(性)之中。而且,个体对情境性时间(性)的把握,很大程度上受其个人生命历程时间目标的影响。那些抓住“偶然机会”的人,可能会在短时间内突破历史与制度性时间(性)所施加的约束。这三个维度及其交织作用,形塑个体的主体性,而它们的影响力又在跨境流动的语境中被放大,由此形成了一个三维时间(性)框架(如图1所示)。后文将结合对境外中国学者学术流动轨迹、策略和体验的细致解读来进一步阐明这个框架。

图1 三维时间(性)框架

三、研究方法和研究参与者

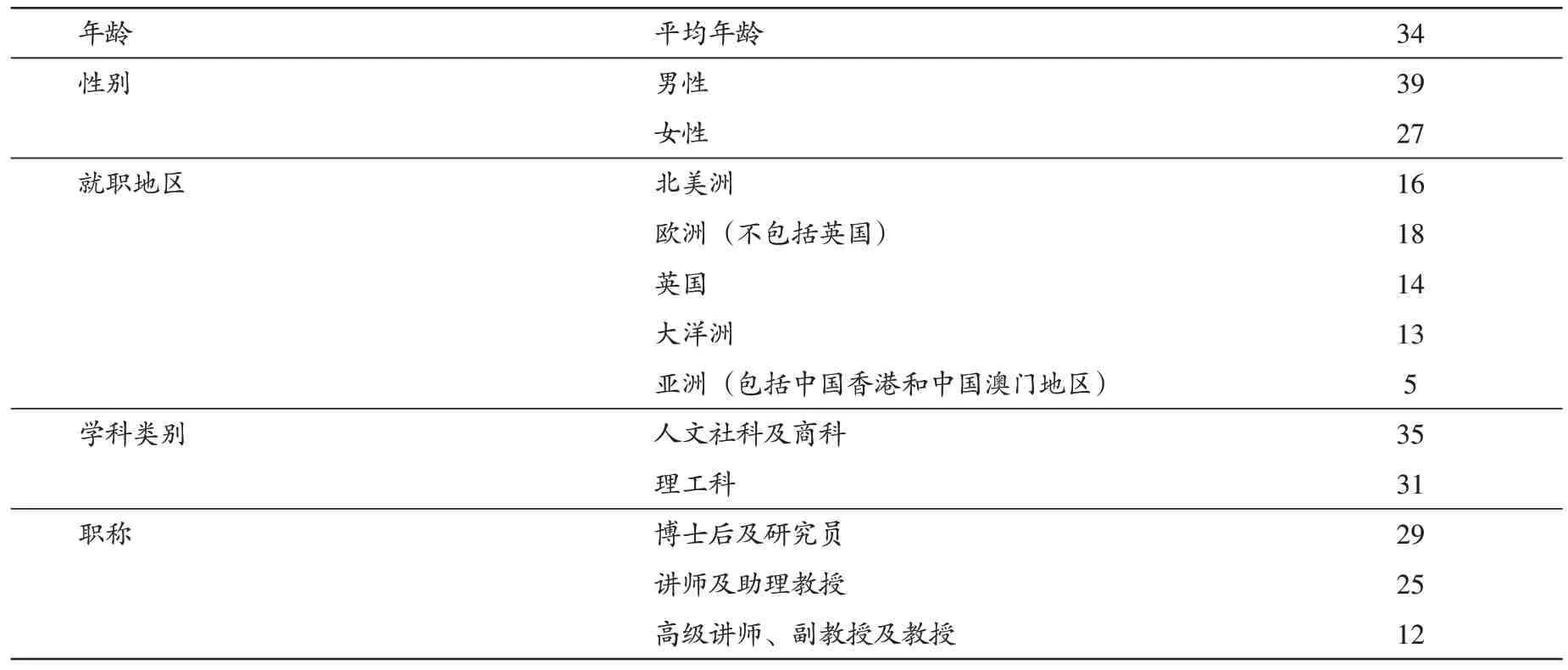

本文数据来源于2019年3月至2021年5月期间对66名境外中国学者进行的线上半结构传记式深度访谈。受访者全部出生于中国大陆并已经取得博士学位,目前在“全球北方”(包括美国、英国、澳大利亚等国)为主的境外国家以及中国香港和中国澳门地区的高校任职,并获得博士后、研究员、讲师、副教授、教授等职称。受访者年龄均在45岁以下,为处于学术生涯发展前中期的中青年学者。这些研究参与者主要通过滚雪球的方法招募。之所以没有选择45岁以上的研究参与者,是因为他们多已获得稳定教职或者已经长期定居海外,学术流动性相对较低,且受生命历程时间(性)维度影响较小。为保护受访者隐私,实证数据分析部分已进行了匿名化处理。受访者具体社会人口属性信息见表1。

在数据收集过程中,每次访谈时长约为60至90分钟,并在保证受访者知情同意的前提下进行录音。访谈内容主要包括以下三个层面:第一,受访者个人的基本社会人口属性、教育和职业经历与过往的流动轨迹;第二,受访者流动愿景与流动策略的形成及其随着时间推移的动态演变,包括全球宏观结构背景、微观层面家庭和个人生活体验对他们目的地选择、流动时间点、具体流动形式的持续影响;第三,受访者在流动过程中的主体性演变,包括在职业、社交、个人与家庭生活等多个维度上的主观体验与能动策略。在访谈期间,研究者鼓励受访者分享他们流动过程中的机缘巧合、决定性瞬间与种种矛盾纠结的选择境况,鼓励他们结合亲身经历分享对学术职业道路、自身流动体验、世界范围内学术移民的流动模式以及全球学术产业发展的看法。

与此同时,我们采取政策分析法辅助数据分析,以“学术移民”“境外中国学者”“人才战略”等为关键词搜索国家近5年来对境外人才的相关政策规定、相关新闻报道与媒体文章,以便更整体性地解读深度访谈收集的数据。研究者还借助文献资料(例如,部门和教职员工的宣传材料、战略文件和年度报告、出版物数据、研究项目和教学计划、学者简历等),来更全面理解境外中国学者能动性的展演、流动轨迹的形成与整体流动体验。

在资料分析过程中,本研究采用了主题分析的定性研究混合方法,从一手数据中用归纳编码的方式提取主题,并使用文献梳理的方式进行理论演绎和拓展(例如,时间和时间性相关概念、制度性时间、生命历程时间等)。在整个研究过程中,研究者自身作为学者更加深入地理解和分析受访者的经历与相关叙述,同时持续反思自身在研究中的角色定位。在所收集的丰富访谈数据的基础上,本文将呈现影响境外中国学者进行跨境学术流动的多重时间维度、鲜活的工作生活图景及丰富的主体性变化。

表1 受访者社会人口属性表

四、时间与移民:境外中国学者实证研究

(一)历史与制度性时间(性):学术流动的宏观全球背景与中观制度约束

历史与制度性时间构成了学术移民进行跨境流动的宏观、中观背景。一方面,不同国家和地区的学术资源和科研发展不平衡态势所处的特定时间阶段作为“历史性时间”影响着个体的学术流动方向。另一方面,与移民和签证体系相关的各种“制度性时间”规范和体系则成为个体学术流动的外部客观约束。在本研究中,学者们会通过衡量世界范围内各地特定学科发展水平,经由综合评估选择出社会历史条件更优的目的地,从中国内地流动到境外高校或科研机构发展,又或是在中国科研地位崛起的时代背景下萌生回流想法。访谈中,绝大多数受访者都谈及了“从南到北”这一国际学术流动格局对其在制定学术流动轨迹过程中的深刻影响,如以R1(男,30s,日本,理工科,研究员)(34)“男”指R1的性别,30s指R1年龄处于30到40岁之间,日本指R1所任职的地区,理工科指R1所任职的专业,研究员指R1受访时的职称。后续受访者社会人口属性表述方式同此。为代表的部分学者从国内外不平衡的学科发展实力来解释他们的跨境流动选择:

“当时想的是这个科研方向的世界第一是美国,海洋方向你没有钱是很难做的,比如出海观测一次需要大量金钱。我当时读硕士的时候,(中国的海洋研究)处于发展阶段……钱集中在各大国家院所,数据也是一样,以前我在A大学如果想要数据一般是拿不到的,你做研究没有数据做不了。所以去美国是首选,英国欧洲的话发展的其实并没有美国好,水平可能和日本差不多,那第三个选择就是日本。”(访谈时间:2019年8月17日)

R1所从事的科研方向在中国起步较晚,国内外相对悬殊的科研实力和学科所处的不同发展阶段成为本研究中许多学者移居境外的历史时间背景。从宏观层面来看,R1在流动决策的制定阶段根据科研水平对目的地进行的偏好排序呈现出当时全球学科发展实力的空间差异。各国特定学科的发展时长、国家长期的经济投入与政策支持水平等历史性因素共同生产出了全球“权力/知识的世界地理图景”。从微观层面来看,在“从南到北”为主导的全球学术流动格局中,R1的流动战略反映出学术移民个体在不平等的科研发展格局内主动从边陲向中心位置移动的能动性。他们有意识地衡量各地区学术发展的社会历史条件,通过跨境流动获取更丰富的科研资源,为积累自身学术资本创造更有利的外部条件。

不过,近十年间,中国社会经济进一步快速发展,高等教育产业日趋发达,部分学科已然领跑世界。同时,近年来中国政府推出了多层次的人才吸引项目,使许多境外中国学者萌生回国发展的流动愿景。例如,R2(男,30s,日本,理工科,助理教授)说道:

“毕竟是从小到大在国内生活的,感觉总要回去做一定贡献。而且国内现在正处于快速发展的时期,所以说有足够多的土壤,有足够多空间让你去发展,机会相对来讲也比较多,所以说一直打算回去……日本这边就是按资排辈,很保守,发展空间不大”(访谈时间:2019年10月20日)

随着全球知识产业格局的变化,从北到南这一新的学术流动格局日益浮现。在中国社会经济与科研教育整体实力不断提高的历史时代背景下,中日两国的职业发展前景对比以及回国服务的想法使R2规划了未来的回流计划。相较于结构稳定但晋升途经单一的日本学术体系,中国学术劳动力市场在近年来一系列人才政策的激励下,为学者们提供了更广阔的职业进阶空间。部分境外中国学者能动地抓住了这个“最佳历史时间”,通过流动实现学术资本积累的最大化。R2的案例也生动反映出我国通过实施一系列人才项目吸引境外中国学者回流的政策效用。(35)朱英、郑晓齐、章琰:《中国科技创新人才的流动规律分析——基于国家“万人计划”科技创新领军人才的实证研究》,《中国科技论坛》2020年第3期。

但境外中国学者在历史性时间的宏观背景中通过跨境学术流动优化学术资本积累进程的同时,制度性时间作为流动过程中的客观时间规范,影响着他们的流动规划并形塑其流动历程中的主体性。R3(男,30s,英国,理工科,研究员)和R4(男,30s,澳门,理工科,副教授)分别阐释了全球北方国家移民体制的时间要求如何约束他们的生活状态,以及中国人才政策的时间规范又如何影响他们的流动选择:

“我知道可以就是找一份稳定的工作,OPT变成H1B,H1B然后再去等绿卡。这个东西就像打游戏这样的,一步错步步错,我不太喜欢你走错一步,然后又回到原点再重新走(的感觉),就是说你必须要做这个,不然你就完蛋了。我不太喜欢有deadline这种束缚,搞得生活很紧张……我现在就有点卡在这里,哪里都一时半会去不了的感觉,就只能走一步看一步,国外不好拿到身份,但是回国又让我害怕。”(访谈时间:2019年11月18日)

“当时的论文很多都没出来,而国内它比较看重你的SCI检索,B大学给我的消息是让我等到我的论文全出来之后再去。当时我也有点着急了,因为国内有一个叫国家自然科学青年基金的一个东西,这个是有个35岁的年龄限制,我当时很危险的,谁也不能保证你第一次就能中了……所以最后一波三折还是选择了澳门。”(访谈时间:2019年10月28日)

永久居留权的法律地位是一种关于流动性的身份资本,是许多学术移民个体人生轨迹的重要路标之一。(36)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”pp.2127−2144.而近年来,西方发达国家学术移民政策的收紧导致来自发展中国家的学者在全球北方定居的过程充斥着更多不确定性与颠沛流离。(37)Robertson Shanthi and Anjena Runganaikaloo, “Lives in limbo: Migration Experiences in Australia’s Educa⁃tion-Migration Nexus,”Ethnicities,vol.14,no.2(October 2013),pp.208−226.从R3的叙述中可见,在严格的移民签证政策下,境外中国学者获得永久居留权需要历经制度性时间的重重关卡,一次差错便意味着曾经所花费的时间全部作废,他们的生活在制度时间的挤压中陷入持续的紧张与等待。

除了国外的签证政策外,国内人才政策的制度性时间也形塑着境外中国学者的流动轨迹和流动体验。以R4为例,他面临着论文发表的等待时间与人才项目年龄限制之间的张力。因自身已经接近基金项目申请的年龄限制,他在制度时间边缘产生一种“时间太少(too little time)”的紧张感,最后不得不改变了流动轨迹。另外,由于国内高等教育产业竞争的激烈化和固定合同工作制的普遍性以及国内人才计划入选门槛的逐渐升高等因素,境外中国学者一般会根据各类制度性时间寻找到一个所谓的回国的最佳时间点(比如35岁之前或者学术资本积累到可以拿到稳定教职之后等),所以当部分学者已经错过他们所认为的时间节点之后,会对回流这一路径产生一定的抗拒、挫败和害怕等时间性。

作为“不以意志为转移”的时间尺度,历史性时间从宏观层面影响学术移民的流动选择,制度性时间在中观层面形塑他们实现流动的可能性与流动体验。在个体进行学术流动的过程中,这些外部时间与生命历程时间这一微观时间尺度相互交织,共同作用于学术移民流动愿景的塑造、流动战略的规划与流动轨迹的形成。接下来,本文将从生命历程时间维度出发,分析职业进阶与家庭生活如何影响境外中国学者的跨境学术流动历程。

(二)生命历程时间(性):学术流动的微观职业进阶目标与家庭生活考量

生命历程时间(性)体现了生理年龄与社会文化规范的结合,影响人们在不同年龄阶段理解与使用自身生命时间的特定方式。(38)Bingyu Wang and Francis L.Collins,“Temporally Distributed Aspirations:New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures,”pp.573−590.如前所述,生命历程时间(性)具有文化/地区特殊性。在中国文化背景下,公共话语对人们在结婚生子等家庭方面的生命历程进阶目标赋予了较严格的时间期望,但工作发展与家庭生活在学术流动中很有可能存在冲突,这时便需要学者调整自身跨国流动的策略与轨迹以获得二者的匹配。(39)Bingyu Wang,“Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour amongst Chinese Scholars Re⁃turning from the Global North to South,”pp.2127−2144.

在本研究中,许多学者都提到他们往往会通过计算自己的年龄阶段来设置所需要达成的职业目标,从而评估甚至调整自己的职业发展路径与流动战略。R4(男,30s,澳门,理工科,副教授)分析了他在两所高校之间选择时对自身年龄的考虑:

“因为我觉得我这个年龄应该拿个副教授,家人也说你要还是个讲师的话,好像不太那个,所以当时也是被职位吸引……C大学的发展是比较快的,而且它直接给我了副教授。如果我再年轻个五六岁,我就可能去D大学了……大概在我的理想状况是在40岁之内,在华人学术圈基本上达到很有影响力……所以我觉得目前来讲是在一个地方先稳定,达到一个想要的目标,到那个时候可能会考虑一下去名校也还行。因为我也知道现在要去名校的话,铁定就是助理教授干起,重新开始。”(访谈时间:2019年10月28日)

在社会对职业进阶铺设的理想时间轨道中,个体需要在特定年龄前到达地位跃升的预期位置。而在学术界,博士毕业至获得稳定教职的时长与拿到特定职称的年龄则是普遍的时间衡量标准。(40)Ruth Müller, “Racing for What? Anticipation and Acceleration in the Work and Career Practices of Academic Life Science Postdocs,”Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, vol.15, no.3 (September 2014),pp.162−184.R4有意识地调整职称与名校的获取顺序,并规划出一条看似曲折但目标有序的职业进阶路径,为匹配生命历程和职业发展水平、实现每个年龄阶段中的资本积累最大化发挥能动性。

移民的生命时间不仅与自己的职业发展相关,还与重要他人的生命时间相互链接。(41)Ajay Bailey and Clara H. Mulder, “Highly Skilled Migration Between the Global North and South: Gender, Life Courses and Institutions,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.16(July 2017),pp.2689−2703.以R5(男,40s,新西兰,理工科,研究员)和R6(男,30s,日本,理工科,副教授)为代表的许多受访者谈及了家庭因素对自身未来流动规划的影响:

“因为父母还在国内……像我们研究方向的话,国内还是很少……可以借助比如说我的母校,希望过几年有些机会可以有一些合作项目或办一些实验室之类的,这样的话也是有一个很好的机会回到父母身边去看望一下。万一父母年纪大了需要照顾,是需要回国的。”(访谈时间:2020年10月14日)

“当时是有孩子了,有时候有些想法想尝试一下,但又犹豫……申请青年千人计划是唯一一次跟国内的联系,想在国内找一个教职,毕竟那个是回母校,然后各方面都比较熟悉。即使这样后来也放弃了…我当时正在公园里陪孩子玩,收到邮件要不要回去嘛,可能就正带着孩子,然后看着孩子,我还是守在旁边比较好一点。”(访谈时间:2020年9月1日)

对于进入中年的境外中国学者而言,学术流动不仅导向着个人的职业发展路径,而且还蕴含着他们对家庭生活的多重考量。R5为了在未来更好地照顾父母,开始提前规划返回中国的形式与时机。R6则是本希望通过申请“青年千人计划”回国任教,但育儿的家庭任务使他主动放弃回流机会而选择留在日本陪伴孩子长大。通常被视为“经济人”、“理性人”的学术移民事实上首先是饱含着充沛情感的社会主体,与他们“关联的生活”(linked lives)既指引也约束着跨境学术流动实践。(42)Anu Kõu, Clara H. Mulder and Ajay Bailey, “‘For the Sake of the Family and Future’: The Linked Lives of Highly Skilled Indian Migrants,”Journal of Ethnic and Migration Studies,vol.43,no.16(July 2017),pp.2788−2805.因此,R6主动选择进入“低流动”状态,为了育儿舍弃了通过回流利用更好的平台实现自身职业进阶的机会。一般来说,类似于R6处于40岁年纪上下的境外中国学者由于其子女已经在境外开始接受教育,他们很难举家搬迁回国,通常会把子女教育放在首位。以此可见,移民流动不能被单纯地解读为个体化的事件,而是一个跨时空的、链接多个主体的关系性实践。此外,进行跨境流动的女性学者除了承受着全球移民体系与学术产业日趋暂时化和不确定化所导致的时间困境以外,在生育与子女抚养等方面也往往遭遇额外的时间压力和挑战。(43)Scott Cohen, Paul Hanna, James Higham, et al., “Gender Discourses in Academic Mobility,”Gender, Work &Organization,vol.27,no.2(September 2019),pp.149−165.本研究中部分女性受访者表示,虽然实现了生育等家庭发展层面的愿景,但其对于职业发展的追求却受到一定程度的阻碍,生命历程的整体顺利进阶未能得以实现。因此,生命历程时间(性)的性别维度是值得关注的另外一个重要议题。

在以上的分析中,本文展示了境外中国学者的流动实践如何受宏观历史性时间、中观制度性时间、微观生命历程时间的影响。而接下来,本文将探讨情境性时间如何与个体鲜活的主体性相联系,进而塑造出学术流动个体的特定流动轨迹。

(三)情境性时间(性):学术流动中的偶然机会与情感事件

以往的学术移民研究通常采取结构与能动性的二分框架,分析学者进行跨国流动的结构性制约以及他们规划、实践、优化流动历程的能动性。(44)郑作彧:《生命时间的结构性》,《华中科技大学学报(社会科学版)》2018年第5期。而本研究发现,除了这些外部宏观背景与个体能动策略之外,一些突然出现的“偶然机会”和“情感事件”也在很大程度上影响着境外中国学者的流动轨迹。一些不以意志为转移的、不可预知的或者一次性的外部职业发展机会在短促的时间内改变惯常的时间环境和结构,学术流动个体则会依据情境做出“即时反应”,从而塑造出自己的学术流动轨迹。例如,R7(女,30s,美国,人文社科,研究员)正是因为“巧合”的一个时间节点而改变了自己的流动历程:

“从博后到现在的工作,因为现在这个团队有一个新的大项目正好在招人,我又很感兴趣……当时其实招的是一个相对比较junior的人,可能硕士毕业就可以了。我去面试然后介绍了我的研究经验,他们就根据我的资质又重新把职位工资什么都调了一下。我觉得像这个就很巧嘛,因为如果他们没有这个项目的话,可能我三年做完博后,也并不会说非常费力地去找别的工作,可能当时做完就回国了……真的就完全可以说是运气吧。”(访谈时间:2021年4月22日)”

学者在对于来华非洲人的研究中对“运气”和“机会”这种随机因素进行了讨论,指出其作为暂时移民个体的流动轨迹和结果往往受到很多偶然性或者一系列不可预测的流动机会的影响。(45)Jørgen Carling and Heidi Østbø Haugen,“Circumstantial Migration:How Gambian Journeys to China Enrich Mi⁃gration Theory,”pp.1−18.而在本研究中,许多受访者都提到了影响自己学术流动历程的种种“机缘巧合”与“好运气”,这恰恰反映了当今全球学术劳动力市场的机会结构特点:学术聘期愈发短期化,学术雇佣对科研项目与基金的依赖程度提高,短期制合约使学者们更加频繁地面临合同到期需要寻找新工作的暂时性状态。在此背景下,“机缘”(serendipity)等所发生的时间节点则会对学者职业发展和学术流动有着更大的影响。不同于对学术移民持续地施加推拉力影响的全球学术产业格局等宏观条件,偶然机会通过单次出现的具体情境形成一种流动机制,成为使得学术流动得以实现或者被迫停滞的特殊弹性结构因素。但与此同时,强调“机缘”并不意味着减弱个体在学术流动中发挥能动性的重要性。正如R7 展示的,流动个体需要主动地探求机会、根据情境抓住机会,才能最终利用所谓的机会或者“机缘”实现流动轨迹的改变。在某些特定机会触发下,他们甚至也会选择看似“非理性”的学术流动道路。例如,R8(女,40s,阿联酋,人文社科,副教授)分享了她独特的流动选择:

“07年的时候经济危机很严重,美国好多大学都不招人…然后在找工作过程当中就发现了这个学校,我当时觉得这个机会很好,因为它相当于tenure track position,所以我就接受了,觉得挺有意思的,因为觉得年轻还可以到处逛一逛游历一下,然后就来了阿联酋……当时我在美国的导师、我的朋友他们其实都很shocked,会觉得你为什么要到这里来,第一份工作就是career suicide……当时也没有很多的工作是比较适合的,然后也就没有考虑……其实这个环境结果最后不仅适合我,也适合我的家人,还有孩子们在这里长大。所以也是一个多方面考虑,自然而然地决定在这里。”(访谈时间:2021 年3 月24日)

R8“趁年轻游历”来到中东任教,主动选择了一条被主流学术界视为“自毁前程”的流动轨迹。她在求职遭遇时间困境的时刻积极建构自我的“游牧时间”(nomadic times)(46)Saulo B.Cwerner,“The Times of Migration,”pp.7−36.,选择了“偏离常态生平的生命历程”。(47)郑作彧:《生命时间的结构性》,第99—106页。然而,这种看似离经叛道的流动选择实际上也考虑了多重因素:阿联酋的教职既是在R8求职阶段中综合职称与科研资源后能够获取的最好职位,同时也能适合家人安定生活。因此,她“游牧式”的流动轨迹应该被理解为“特定情境中的最佳选择”。

另外,在突如其来的个人“情感事件”的触发下,境外中国学者会在瞬息片刻间进行看似非理性的、顺其自然的流动选择,并因此改变他们原有看似“线性发展”的生命历程时间与流动历程。尽管流动决策往往被视为是一个结合外部机会结构与个体生命历程的长期理性战略,但是突发性事件同样会促使个体打断原有规划并发展出新的流动轨迹。这些“短暂的瞬间”承载着个体与他者交互中产生的丰富情感意义,能够成为推动个体重塑其主体性与改变未来流动轨迹的重要推力。(48)Vlad P. Glaveanu and Gail Womersley, “Affective Mobilities: Migration, Emotion and (Im)possibility,”Mobili⁃ties,(May 2021),pp.1−15.DOI:10.1080/17450101.2021.1920337.比如,R9(男,30s,英国,人文社科,助理教授)分享的他的经历:

“当时跟我的前女友分手,所以说就不太想在国内,就想一个人离开,一个地方一个人待着,所以我就想在英国呆一段时间……其实当时也没有特别想留在国外或者说特别想回国,我就是觉得在英国有这么一个生活的状态,然后在个人问题上又有了一定的影响……具体怎么样再考虑,当时就是没有太多的规划,先走一步算一步。”(访谈时间:2020年5月27日)

亲密关系的结束这一蕴含着丰富意义的情感事件成为生成R9流动轨迹的“决定性瞬间”(de⁃fining moment),对他未来的生命历程产生持续而深刻的影响。以往移民研究存在一种经济理性叙事倾向,将移民流动视为个体能够预知和控制的行动过程。近年来,移民研究领域部分学者开始关注情感、欲望以及移民愿景等非理性驱动因素。(49)Bingyu Wang and Francis L.Collins,“Temporally Distributed Aspirations:New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures,” pp. 573−590; Bingyu Wang and Jingfu Chen, “Emotions and Migration Aspira⁃tions:Western Scholars in China and the Navigation of Aspirational Possibilities,”pp.3437−3454.R8和R9的跨境流动选择启示我们,在理解学术移民的流动实践时,既要考虑他们理性的权衡与考量,也要重视他们在具体情境中的情感与欲望,这些因素共同塑造着他们流动愿景以及流动轨迹,使个体的学术流动道路呈现出开放的(open−ended)、非线性的(non−linear) 以及迂回多变(discursive)的特点。

在以上的分析中,也可以看到,三重时间(性)彼此交织,共同作用于学者个体,形塑他们的流动历程、选择和体验。比如,R8所遇到的“偶然机会”看似随机与不可干预,实则根植于全球学术劳动力市场饱和化、暂时化的历史与制度性时间(性)中,且与学者个体的学术资质和能动性密不可分。身处于职位空缺少、聘期短的学术劳动力市场中,学术流动个体需要主动地根据情境与个人生命历程时间目标抓住这些看似从天而降的偶然时间机遇,才能在情境性时间框架下实践自己的能动性。而抓住了“偶然机会”的个体,则有可能在短促的时间内挑战惯常的时间环境和结构,即历史与制度性时间(性)所产生的约束力量。

上述三维时间(性)框架是在既有研究以及对本研究受访者的学术流动话语和故事进行深度解读的基础上构建的。三个维度各自及其彼此之间的互动,较好地捕捉了境外中国学者在跨国和日常层面的流动策略和体验及生命历程轨迹,尤其是他们所遭遇的困境和挑战。从文中的分析也可以看出,对于每个流动个体,不同维度的时间(性)的影响程度和机制可能是不同的。个体的年龄、性别、所处国家/地区、学科和专业等等因素,都会对凝结在个体身上的时间(性)产生进一步的影响。

五、结 论

本文通过引入时间维度,探究历史与制度性时间(性)、生命历程时间(性)与情境性时间(性)如何影响境外中国学者流动策略的制定、流动轨迹的形成以及日常流动体验的产生,展现出学术流动历程的开放性、不确定性与情境性。首先,不平等的全球学术发展格局和签证以及人才政策的时间要求等一系列历史与制度性时间(性)构成了境外中国学者进行跨境流动的外部因素,影响着学术移民个体的流动方向。其次,结合了生理年龄与社会文化规范的生命历程时间(性)是境外中国学者在特定年龄阶段规划自身人生安排的微观因素,他们会受年龄限制和时间规范的影响,同时也会通过策略性的学术流动实现与年龄更匹配的职业进阶,并且在流动过程中对工作发展和家庭生活进行权衡协商。最后,体现“偶然机会”和“情感事件”的情境性时间(性)塑造了境外中国学者多样化的流动轨迹,不可预知的工作机会使学术移民个体的流动历程充斥着更多可能性与不确定性,而情感事件的发生也会使其流动历程呈现出非理性的特征。

基于此,本研究的贡献主要体现在以下两方面。在理论层面,通过关注影响学术移民流动历程的历史与制度性时间(性)、生命历程时间(性)与情境性时间(性),拓展和丰富了时间视角在移民流动研究领域作为重要理论分析框架的力度、深度和广度,从而推动了移民研究的理论发展。具体来说,首先,学者往往将跨境流动解读为个体对更好的地点的选择,关注资本积累的空间不平等对移民目的地选择的影响。而本研究试图超越移民流动领域空间视角主导的研究倾向,将“时间(性)”这一维度引入(学术)移民研究,关注不同层次的时间尺度如何作为影响因素塑造移民个体的流动实践与流动体验。其次,文章通过考察“不以意志为转移”(more−than−sub⁃jective)的宏观层面的历史和制度性“时间力量”如何作用于微观层面的流动个体的“生命历程时间性”,进一步揭示流动过程中“时间维度”和“情感维度”的相互交织。另外,以往应用“时间(性)”理论的研究往往通过建构宏观、中观、微观的时间框架,分析移民流动中体现的时间结构与时间性,而本文通过引入“情境性时间(性)”,对时间维度进行了理论扩展,从更具体的情境事件中挖掘移民个体鲜活的生命图景,也通过这一无法真正结构化的、满载着情感与主体性的时间因素回应了移民研究领域的“情感转向”。不仅如此,本文的“情境性时间(性)”概念进一步体现了时间维度的“非线性特征”,由此挑战了对相对简化的“结构−能动性”二分框架,提出二者间更为复杂多样的动态关系。一方面,“机缘巧合的学术机会”展示了在暂时性趋势凸显的学术流动体系下,个体能动性得以发挥的程度、形式以及最终效用很大程度上受结构性因素制约,由此反思了对学术移民过度能动性的假设。另一方面,学术流动个体在具体的机会或事件中,会受理性力量与情感因素共同支配,进行个体化的、情境化的流动选择,这反思了对学术流动过度的理性假设倾向。

在实证层面,学术移民往往被视为享有特权的高技术流动群体之一,占据着丰厚的资本而能够顺畅地实现跨境流动。本研究通过展现境外中国学者面临的种种时间张力和挑战,揭示了当今学术劳动力市场中日渐增长的不确定性与暂时性趋势,以此重新审视学界对于学术流动研究的过度浪漫化倾向。同时,本文通过强调外部学术机会与个体主观情感对学术流动的关键作用,反思了以往研究中对学术移民能动性与理性计算倾向的过度强调。此外,现有从时间维度对学术工作者的研究大多集中于西方学者这一实证群体,且在跨国层面的讨论较为欠缺。而本文以境外中国学者为实证案例,进一步拓展了“时间与移民”研究以及学术流动研究领域的实证关注范围。