湖北省智慧水土保持现状与展望

2022-05-18卢继苟聂斌斌王小平

杨 伟,卢继苟,李 璐,聂斌斌,王小平

(1.湖北省水利水电科学研究院,湖北 武汉 430070;2.湖北省水土保持工程技术研究中心,湖北 武汉 430070; 3.湖北省水利厅,湖北 武汉 430071)

湖北省水利信息化工作从20世纪90年代开始起步,水土保持信息化作为水利信息化的重要组成部分,一直受到湖北省相关部门的重视,比如:20世纪90年代,谷城、长阳等水土保持站自筹资金引进“3S”技术,开展了县域水土保持地理信息采集、数据库建立,利用计算机辅助规划设计和开展水土流失遥感动态监测工作;湖北省水利厅委托中国地质大学应用“3S”技术完成了1995年全省水土流失调查工作。经过20多年的信息化建设,湖北省服务于社会和行业管理的水土保持信息化体系已初步建立[1]。目前湖北省基于“3S”技术等的水土保持基础数据调查与管理、水土保持生态建设项目规划设计、生产建设项目水土保持方案编制、水土保持监测,以及水土保持预防、监督、管理等已经得到了较为广泛的应用,但是与时代发展的要求相比,与“智慧水土保持”的目标相比,在信息釆集感知、网络通信能力、资源整合共享、业务应用水平等方面还有较大差距,急需加快建设,力争在短期内实现信息化水平的显著提升。

1 信息化现状

1.1 系统现状

目前湖北省水土保持业务信息系统包括全国水土保持信息管理系统在湖北省的应用和湖北省自主开发的信息系统的应用,基本涵盖了水土流失综合治理、生产建设项目监督管理、水土流失监测等主要业务内容,为湖北省水土保持各业务开展提供了较有力的数据和功能支撑。

1.1.1 全国水土保持信息管理系统

全国水土保持信息管理系统主要包括国家水土保持重点治理工程管理信息系统、全国水土保持监督管理系统、国家水土保持动态监测评价管理信息系统等。

(1)国家水土保持重点治理工程管理信息系统。集中部署在水利部信息中心,实现五级应用。目前该系统已由建设初期的表格式管理升级为地图式管理,管理坡耕地水土流失综合治理工程、国家农业综合开发水土保持工程、国家水土保持重点建设工程等六类重点工程,以设计图斑为单元,具备前期工作、计划管理、工程实施、检查验收4个阶段业务信息的在线填报、统计和分析功能。

(2)全国水土保持监督管理系统。主要部署在省级水利信息中心,用户包括水利部、流域、省、市、县五级,功能上增加防治责任范围上图等空间管理模块。省级系统借助公网映射、搭建VPN等方式满足省、市、县三级用户使用需求。该系统以生产建设项目水土保持监督业务管理为核心,具备水土保持方案管理、监督检查、监测监理、设施验收、补偿费征收、行政执法等信息的在线填报和查询统计等功能。

(3)国家水土保持动态监测评价管理信息系统。主要面向省级水土流失监测总站、典型水蚀监测点,每年进行一次数据集中上报。该系统提供典型监测点整编成果上报、审核与管理,以及常规监测点管理、重点防治区监测成果管理、生产建设项目集中区监测成果管理、土壤侵蚀普查成果管理等功能,具备水土流失动态监测,监测点观测数据录入、传输、上报,以及数据管理与查询等功能。

1.1.2 湖北省水土保持信息管理系统

2005年,湖北省启动了湖北省水土保持监测网络与信息系统建设一期工程。经过几年的建设,已初步建成湖北省水土保持监测网络、水土保持数据库平台和水土保持信息系统。该系统包括水土保持信息采集处理子系统、水土保持分析评价子系统、水土保持规划设计子系统、水土保持动态监测子系统、水土保持项目管理子系统、水土保持监督执法子系统、水土保持办公自动化子系统、基于Web的水土保持信息发布子系统、维护与管理子系统等9个水土保持业务系统,为省内各级水土保持机构提供了一个网上办公平台,初步实现了数据采集、处理、传输、存储过程的标准化、自动化,初步改变了“信息靠电话(或传真)传达、图表靠人传送、数据用纸质(或光盘)介质管理”的局面,整合了省内水土保持系统的人力、设备、数据和信息资源,达到了资源的初步共享,为整个监测系统高效协调地运转建立了良好的基础[2]。

2007年,湖北省水土保持监测网络与信息系统建设二期工程启动。二期工程根据实际工作需求变化,将一期工程已建成系统整合成为湖北省水土保持数据录入与管理系统、湖北省生产建设项目方案上报管理系统、生产建设项目监测数据上报管理系统、湖北省水土保持公报数据上报系统、湖北省水土保持年报数据上报系统、湖北省水土保持专题信息发布系统、湖北省水土保持综合查询系统。这些应用系统分别为水土保持各业务工作环节提供分析和管理工具,并为水土保持宏观决策提供支持。

2017年,为提升生产建设项目水土保持监督性监测信息化管理水平,湖北省依托水土流失动态监测与公告项目开发了水土保持移动监测系统、水土流失监测数据库服务平台等。

2018年,湖北省水土保持监测网络体系优化布局与升级改造正式实施,在信息系统方面开发建设了湖北省水土保持监测信息平台。该平台对现有的水土保持数据库进行梳理完善,对原有的监测点数据上报与管理系统、水土保持公报数据上报与发布系统、生产建设项目水土保持监测成果管理与公告系统、水土保持空间数据管理发布系统等进行升级整合,开发了大量新的应用功能,最终形成水土保持监测与预报系统、水土保持重点监测信息系统、水土保持分析评价系统、水土保持对外发布系统四大系统,初步实现水土保持监测“一张图”管理[3]。

1.2 数据现状

基于前期监管、治理、监测三方面业务工作开展情况,湖北省水土保持业务形成了较为完备的基础数据体系,初步实现了湖北省水土保持天地一体化监测,业务管理数据初步实现了数字化和空间化。

2007年,湖北省水土保持监测网络与信息系统一期工程完成了水土保持中心站数据库建设任务,初步建成了社会经济属性数据库、自然属性数据库、土地利用属性数据库、监测数据库、水土流失数据库、水土保持工程数据库等。2010年以后,基于湖北省水土保持监测网络与信息系统二期工程、湖北省水土流失动态监测项目,以及湖北省水土保持监测网络体系优化布局与升级改造项目,对原有的数据库先后进行了多次完善升级,数据内容不断丰富。目前录入完成了全省行政区划,水土保持区划,数字高程模型,水系、交通、社会经济概况等基础数据,以及1995年以来历次水土流失普查和动态监测遥感影像及成果数据等。水土保持监测中心每年对全省38个坡面和小流域监测点降雨、径流、泥沙、水位等水土流失监测数据进行整理汇总和录入。

水土流失综合治理方面,目前湖北省水利发展资金水土保持治理工程、坡耕地综合治理工程、革命老区国家水土保持工程、丹江口库区及上游水土保持治理工程等4类国家水土保持重点工程项目均已录入国家水土保持重点工程项目管理信息系统。生产建设项目水土保持监管方面,目前全国水土保持监督管理系统中湖北省、市、县三级共录入项目1万多个。

2 主要问题

2.1 水土流失综合治理措施数据掌握不全

一是基础数据不够完整、数据应用不够充分。发改、财政、自然资源、农业农村、林业、扶贫、移民等主管厅局和社会民间资本实施了大量具有水土保持功能的工程项目,但是水行政主管部门难以及时准确获取相关数据信息,对全省水土流失治理情况掌握不够全面。部分生产建设项目水土流失防治责任范围和重点治理项目设计验收等空间矢量管理数据缺乏,矢量数据规范性、完整性差。规划、设计工作与水土流失动态监测成果衔接不充分,水土流失治理区域与水土流失严重区域不匹配。

二是现有信息系统不够完善。目前使用的国家水土保持重点工程项目管理信息系统省级扩展性不强。省级用户无法在该系统中对其他水土保持工程项目进行管理,包括湖北省各级政府自主开展的水土流失治理工程,以及相关部门、社会和民间资本开展的具有水土保持功能的项目等。湖北省依托水土保持监测网络体系优化布局与升级改造项目中的湖北省水土流失监测信息平台建设,自主开发了水土保持重点工程效益监测子系统,实现项目录入、编辑、存储、检索、统计分析、专题图表输出等功能,可为全省水土保持重点工程管理提供有效补充。目前该子系统还处于调试阶段,尚未录入数据。

三是信息化技术应用水平不高。无人机、移动终端等技术手段在重点工程实施情况监督检查中的应用不足;市、县级移动终端与采集设备、配套软件缺乏[4],不能支撑监管对象动态、随机等过程数据现场采集;无人机、移动终端后续处理等技术能力薄弱,信息化技术的作用没有得到充分发挥。

2.2 生产建设活动监督管理新技术手段应用不够

一是基础信息数据不够完善,水土保持防治责任范围等空间矢量管理数据准确性和完整性还不够。部分批复的生产建设项目水土保持方案没有标准的防治责任范围矢量图件和专项设计矢量图件,防治责任范围图成果数据与水土保持“天地一体化”监管要求存在一定差距,无法达到上图要求。少部分项目水土保持方案甚至没有防治责任范围图,给后续监管工作增加了很大工作量。

二是现有信息系统不够完善。目前使用的全国水土保持监督管理系统等功能不够完善,仅局限于查询、统计功能,省级业务管理功能缺乏。为开展水土保持信息化遥感监管,湖北省使用了生产建设活动水土保持信息化监管平台,但是数据的智能化分析、处理等功能水平不高,对于存有疑似违法违规行为的生产建设项目扰动图斑仍然主要依靠人工判别发现。湖北省依托水土保持监测网络体系优化布局与升级改造项目水土流失监测信息平台建设,自主开发了生产建设项目监督性监测子系统,完善水土保持方案、防治责任范围、监督检查、验收等管理功能,可为全省生产建设项目监督管理提供有效补充。目前该子系统仍在调试阶段,尚未录入数据。

三是信息化应用不足。管理方面,信息系统在监督管理工作方面应用不足,日常监督管理采用系统数据的频率不高、手段不足,现场监督检查以查阅纸质报告为主。技术方面,基于高分遥感、无人机等先进技术的信息化监管尚未普及,监管效率低,全覆盖“天地一体化”监管频次不高,不能及时、准确、全面反映项目扰动及水土保持方案实施情况。

2.3 水土流失监测管理尚未达到全定量化

一是监测点监测方面。湖北省2018年在全国率先开展监测网络体系优化布局与升级改造工作,但目前省级监测网络仅完成了8个省级骨干监测点自动化升级改造,其余27个省级监测点径流泥沙还主要依靠人工观测,整体现代化、自动化、标准化水平不高。建设的湖北省水土保持监测信息平台水土流失监测子系统和水土保持预测子系统还处于调试阶段,功能还不够完善,性能还不够稳定。市、县级水土流失监测站点优化布局与升级改造尚未启动。

二是遥感监测方面。目前湖北省根据水利部区域水土流失动态监测技术规定开展省级水土流失动态监测工作,土壤、降雨、水土保持措施等因子采用全国尺度数据,对于湖北省来说针对性不足、精度不高,部分水土流失因子数据还存在一定问题,影响了监测数据的精准度。遥感监测与地面监测协同不足,空地数据同化困难。

三是重大生产建设项目监督性监测、水土流失治理效益监测评价覆盖面不大,水土流失安全预警工作尚未开展。水土流失监测成果尚未全面有效应用于水土流失治理的规划、设计工作,不能有效支撑水土流失治理工作。

3 建设目标

智慧水土保持要求达到“信息全掌控、展示全立体、模拟全方位、预报全时段、调配全联合、控制全自动、管理全协调、服务全主动、应急全及时”的效果,实现水土保持信息实时感知、水土保持管理服务高效协同、水土保持监督执法及时有效、水土保持规划科学智能,实现水土保持客体主体化、信息反馈全程化、最终智慧化的水土保持发展新模式[5]。

3.1 水土流失综合治理

加强水土保持重点工程实施情况监督检查信息化应用,利用遥感、无人机、移动终端和信息管理平台提高重点治理工程的监管能力。建立基于水土流失图斑的水土保持全口径全流程管理系统,实现水土流失综合治理的全口径全流程监管。开发水土流失治理智能化规划决策系统,基于动态监测数据,为水土保持工程的实施范围选择提供智能化决策支持。建立符合湖北特点的水土流失治理效益评价模型,基于水土流失情况、水土流失治理措施等信息,实现水土流失治理项目的效益评估分析。

3.2 生产建设活动监管

开展高频次、高精度的生产建设活动水土流失卫星遥感监管,实现全省区域内生产建设活动的整体性、全局性监管。加强部门信息共享和协同监管,引接用地审批范围、生态红线等,运用人工智能技术,实现生产建设活动智能化网格化管理。强化实行水土保持信用监管,将水土保持违法信息和信用评价结果记入信用信息共享平台,对水土保持违法失信行为实行联合惩戒和社会监督。

基于全省水土流失动态监测土地利用坡耕地坡度及耕地农作物种植现状图斑解译结果,提取全省各市、县、乡25°以上陡坡地种植农作物图斑,提取丹江口库区和三峡库区及上游县(市、区)15°~25°非基本农田坡耕地种植农作物图斑,实现对禁垦陡坡地种植农作物行为的监管。

利用卫星遥感、无人机航拍等新技术,及时发现高山陡坡开发、毁林开发、全垦式开发及其他违规农林开发行为,实现农林开发活动水土保持监管。

3.3 水土流失监测管理

加快完成水土保持监测网络体系优化布局与升级改造,提高监测点数据的时效性和准确性,为湖北省水土流失预测预报模型研究提供数据支撑。继续开展不同分区模型参数率定,特别是土壤、植被盖度、水土保持措施等因子的本地化率定,提高水土流失因子数据精度。继续深入开展湖北省水土流失预测预报模型研究,提高湖北省水土流失动态监测的精准度。

4 建设任务

智慧水土保持作为智慧水利的重要组成部分,应当在智慧水利统一框架体系下,以智慧水利的云平台、信息网、公共基础数据库、公共服务平台等为基础,搭建智慧水土保持专业框架体系,包括智慧水土保持基础设施、水土保持数字场景、水土保持智能模型、水土保持智慧应用等。湖北省智慧水土保持是全国智慧水土保持的重要组成部分,应当在全国智慧水土保持统一框架体系下,以全国智慧水土保持设施、水土保持数字场景、水土保持智能模型、水土保持智慧应用等为基础,针对存在的差距,有针对性地开展建设。

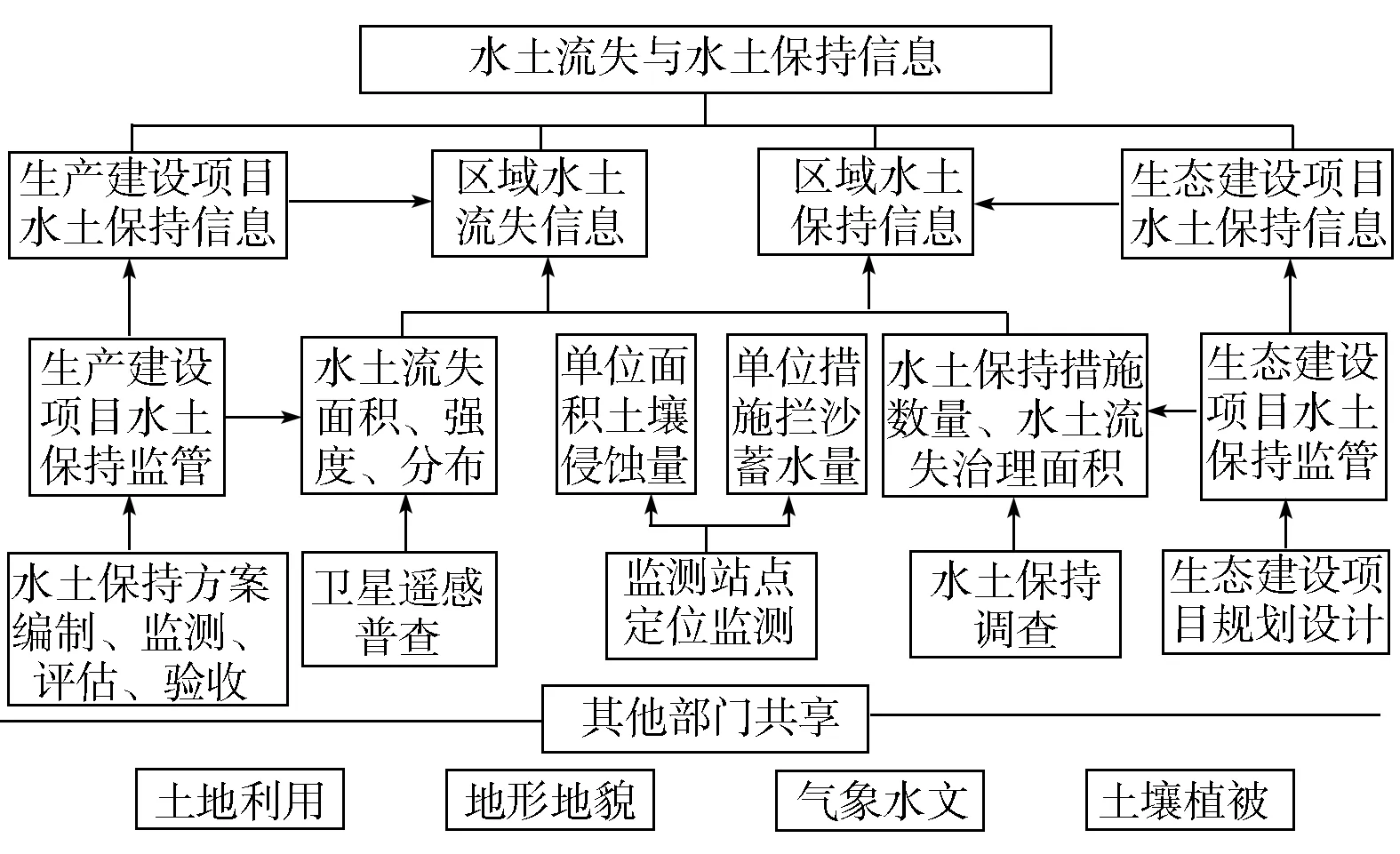

4.1 数据感知

围绕治理、监督、监测三大业务,利用互联网、云计算、大数据、人工智能和卫星遥感、无人机、视频监控、移动终端等新一代信息技术[5-6],形成天空地一体化水土保持感知网,实现感知范围全域覆盖。进一步优化现有水土保持监测站点布局,加强监测站点规范化升级,构建全方位智能化数据采集节点和准确、快速的数据采集环境,改善全省水土保持数据采集体系。通过制定数据汇总和管理制度、规定数据内容和格式、开发移动数据采集系统,完成水土保持综合治理和预防监督数据上报。充分利用省水利数据中心从有关部门获取基础地理数据、水土流失影响因子等,并及时补充和更新。通过上述途径全面获取各种来源水土流失与水土保持信息(图1)。依托湖北省水利行业现有资源,完善水土保持信息传输、数据处理等功能,建立省、市、县多级水土保持数据互联互通传输网络系统。

4.2 数字化场景

在湖北智慧水利“统一标准、统一网络、统一云服务、水利一张图、丰富业务应用”的框架下,补充和完善湖北省水土保持业务数据,形成“水土保持一张图”。依托全国智慧水利数字化场景平台,搭建湖北省水土保持应用公共基础数字化场景,包括基础数字化场景,以及监测评价、监督管理、综合治理等业务专题的数字化场景。近期工作重点是完成全省水土保持小流域划分与建立小流域基础数据库等。

图1 水土流失与水土保持信息类型及来源

4.3 智能模型

按照湖北省水土保持基础工作的推进,近期继续深入开展通用土壤流失方程参数本地化率定,提高现有模型在湖北省的适用性和监测精度,远期逐步构建适用全省不同尺度、不同区域的水土流失预测预报模型、水土流失预警模型、水土流失评价模型,实现湖北省不同类型区的水土流失预测和预警。同时,初步建立水土保持规划设计、生态建设决策支持、治理效益评价等模型。

4.4 智慧应用

(1)水土保持全口径全流程管理应用。基于全省水土流失动态监测省、市、县、乡、村水土流失图斑矢量化和数据成果,结合全省土地利用现状、行政区域地图,建立水土保持工程的全口径全流程管理应用系统,完成省级任务下达,市、县级任务分解、上报,县、乡、村级任务完成,年度完成任务报表上报,省、市级监督检查及完成任务复核等工作。

(2)水土流失智能规划设计应用。基于水土流失动态监测数据,开发水土流失治理智能化规划决策系统,为水土保持工程的实施范围选择提供智能化决策支持,提高水土流失治理项目规划选址的科学性和治理的针对性。

(3)生产建设活动智能监管应用。引接用地审批范围、生态红线和相关功能区划等,运用人工智能技术实现对监管对象的自动提取、智能识别、随时举报和及时查处,实现对生产建设活动水土保持网格化智能化管理。

(4)水土保持监测网络智能管理应用。完成湖北省水土保持监测网络体系优化布局与升级改造,建成布局合理、功能完备、体系完整的水土保持监测网络管理系统,实现水土流失监测自动化和智能化。

(5)水土流失智能监测预报应用。加强湖北省土壤侵蚀各因子率定,进一步完善湖北省水土流失预测预报模型,实现遥感监测与地面监测协同及空地数据同化,提升遥感监测精度,开展水土流失安全预警。

(6)水土保持信息智能统计发布与查询应用。建立统一的水土保持信息统计发布与查询平台。对水土流失动态监测成果、水土流失重点区划分成果、生态清洁小流域建设范围等内容进行全面公告和查询,为省市县水土保持规划、设计、治理、考核等提供技术支持。

5 保障措施

构建以体制机制、标准规范、技术研究、运维、人才、宣传为主的智慧水土保持保障体系。完善管理制度,创新建设机制,建立分工合理、责任明确、权威高效的信息化建设工作体制;制定智慧水土保持技术标准和评价标准,把握信息化发展规律,促进水土保持信息化规范协调发展;开展水土保持前沿技术研究,激励技术创新,推进前沿技术在水土保持行业创新应用平台建设中的应用;完善运维工作机制,建立综合运维系统,实现流程自动化和监控管理智能化;充分利用各种教育培训形式和资源,培养智慧水土保持人才队伍;加大智慧水土保持宣传力度,拓宽宣传渠道,提高公众对智慧水土保持的认知度。