农产品气候品质认证技术研究进展

2022-05-18徐擎擎李衍彪曹伟袁静马雪娇

徐擎擎 李衍彪 曹伟 袁静 马雪娇

(1.青州市气象局 山东青州 262500;2.潍坊市气象局 山东潍坊 261000)

随着经济社会发展、人民生活水平的提高,食品安全得到进一步重视,人们更趋于需要和消费高品质的农产品,而农产品品质与气候条件息息相关。农产品气候品质认证是指利用影响农产品品质的气候指标对农产品品质优劣等级进行评定。开展农产品气候品质认证不仅可以帮助消费者鉴别农产品品质,还可以提升农产品价值和品牌影响力,提高经济效益,且能够充分利用气候资源、提高农作物产品质量,符合现代农业发展的需求;同时也是农产品进入国际市场的重要途径,可助力精品农业、特色农业发展。近年来,我国基于气候条件与农产品品质关系的品质评价模式已逐步建立,浙江、陕西、四川、海南、广西等20余省区先后针对当地特色农产品茶叶、苹果、猕猴桃、芒果、砂糖橘等进行气候品质认证[1]。

在现代农业气象服务需求引领下,通过研究农产品品质与气象条件的关系,建立气候品质模型,利用气象学方法对农产品品质进行定量评估,对于拓展农业气象服务领域,大力发展特色农产品,开展农业气象理论研究和相关技术实践具有一定的理论价值和重要的现实意义。

1 国内外发展现状

开展品质认证是农产品进入国际市场的重要途径,世界各国已出台多种农产品认证标准,如法国的原产地保护标志、美国的有机食品认证、澳大利亚的新鲜农产品放心认证、日本有机农业标准、中国的“三品一标”等,这些农产品认证技术助推了气候品质认证的诞生[2]。农产品气候品质认证是从气候角度系统地论证农产品的生长环境和品质,其制度规范符合国际农产品消费需求的大趋势。气候品质认证最早始于2007年瑞典的食品气候认证,作为生态食品生产认证的主要组成部分,增强了食品生产者的竞争力。

2012年起,浙江省开启农产品气候品质认证试点工作,从初步探索到技术和工作改进,稳步推广农产品气候品质认证工作,开创了气候品质认证的先河,3年时间里完成水稻、茶叶、杨梅、西瓜等3大类15种农产品气候品质论证工作[3]。其他省份也相继探索开展气候品质认证工作,如四川省于 2013年开始调研筹备农产品气候品质认证工作,已对猕猴桃、茶叶、柑橘、金银花等多种特色农产品开展气候品质认证,并开发认证与溯源网络平台,促进了此工作的持续发展[4];陕西省利用GIS技术对区划指标进行空间化和指标分区,开展了苹果、猕猴桃、柑橘等果品的气候品质认证,形成了相关技术规范,并建立果品气候品质认证业务系统,实现了果品气候品质认证评价、认证企业统一管理、认证背景数据管理、认证报告书图表的制作和认证评价报告的二维码识别功能[5];海南省建立了海南芒果气象灾害监测及气候品质认证系统和火龙果气候品质认证溯源APP,为农户提供多种形式的气象服务[6-7]。气象行业标准《农产品气候品质认证技术规范》于2019年4月28日发布,同年8月1日正式实施[8],使农产品气候品质评价更加规范化和标准化,有助于气候品质评价工作的进一步推广和开展。目前,在业务管理方面,国家层面尚未出台相关的管理制度,管理体系仍不完善,开展气候品质认证工作的省级气象部门结合本地实际出台相关管理办法和规定,且多由省级气象相关部门负责运行管理和技术支持,县级气象部门负责具体工作的开展;在社会认知方面,气候品质认证未融入我国农产品质量认证体系,社会参与度、认可度不高,影响业务的后续发展,更影响着消费者对农产品气候品质认证的有效认知[1]。

2 主要技术方法

各地根据农产品实际情况,形成了当地特色的农产品气候品质认证的技术方法。本文将现有的技术方法总结归纳为气候品质评价指数法和气候品质认证评分法两类,其中以《农产品气候品质认证技术规范》最为规范和标准。

2.1 气候品质评价指数法

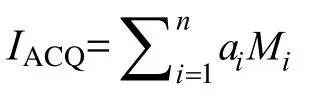

此方法为《农产品气候品质认证技术规范》中的评价方法,通过获取农产品品质数据,分析农产品品质的生理生化指标、外观指标和同期气象数据,筛选出影响农产品品质的关键气象因子,确定气候品质指标,对筛选出的气候品质指标进行等级划分和赋值,最后采用加权求和法建立气候品质评价指数模型。依据气候品质评价指数将农产品气候品质等级划分为特优、优、良、一般四级[8]。

式中:IACQ—气候品质评价指数;n—气候品质指标的个数;ai—第i个气候品质指标的权重系数;Mi—影响农产品品质的第i个气候品质指标。

金志凤等[9]采用此方法对2013年不同生长期茶叶品质等级进行评价,筛选出分别代表热量、水分和光照条件的气候品质指标,即鲜叶采收前15 d平均气温、平均湿度和日照时数,将茶叶气候品质评价标准划分为4个等级,最终结果表明,气候品质等级评价与茶叶实际生产基本一致。除气候条件外,茶叶品质还受地形、土壤等环境因素的影响,因此,茶叶气候品质评价指标和评价模型还需要在实际应用中不断修正和完善。刘璐等[10]采用多元逐步回归法建立苹果单项气候品质指标模型,再以果品气候品质分级指标为基础建立气候品质评价指数模型,在技术思路上对茶叶气候品质评价模型进行了较好的承接与应用,但与前人建立的多因子回归模型结果有较大差异,可通过资料积累将模型进行优化修正。李德等[11]将山酥梨气候品质的7个外观气候品质和3个内在气候品质指数加权之和的综合指数进行表征,各品质因素由相应关键气象因子构建的量化模型来表达,是对以往揭示气象因子单一或多个品质因素之间关系工作的承接和创新。武强等[12]基于气候品质评价方法定量评估气候品质等级,得到巴南银针春茶多年平均气候品质等级为2级及以上,揭示了重庆巴南银针茶叶产区茶树生产的气候优势。陈惠等[13]基于福建、广东青枣主产区鲜果品质将等级评价标准定量化,评价模型可定量反映气候条件对青枣品质的影响,并对其进行验证和应用,提高了评价的准确性,但土壤、管理措施等环境因素对青枣品质也有重要影响,而此方法未考虑管理技术水平及土壤差异,在应用模型时需根据实际情况进行适当修正。

农产品品质受气候条件、土壤地质、生产管理等多种因素影响,仅从种植期间的气候条件进行分析存在一定局限性,但在土壤地质、生产管理等资料不易获取的条件下,此方法相对科学、简便。在不断应用和验证模型的过程中,可获取并积累土壤质地、生产管理等资料,分析其对农产品品质的影响,并将其用入模型的修正改进。

2.2 气候品质认证评分法

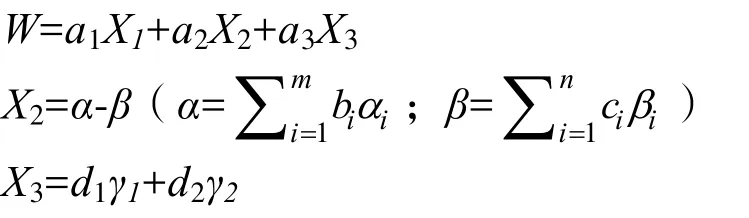

气候品质认证评分法为综合考虑立地条件(X1)、生长气象条件(X2)和生产管理(X3)等三大部分建立的评价模型。立地条件主要包括种植地气候、地貌、土壤条件等外部因子;生长气象条件包括气候适宜性(α)和气象灾害对农产品品质的影响(β)两部分;生产管理包括生产技术标准化规范(γ1)、抽样调查结果(γ2)等[14]。

式中:a1、a2、a3,bi,ci,d1、d2分别为立地条件、生长气象条件、生产管理,第i个气象要素,第i个气象灾害,生产技术标准化规范、抽样调查结果的权重系数;m、n分别为气象要素、气象灾害的个数。

张和稳等[15]通过分析气候资源和气象灾害对百色芒果生长的影响,建立气候品质认证评分公式,实际认证结论与实地取样、果实品质测定结果一致,但用于分析指标及权重的数据资料有限,需进一步积累品质数据进行验证、订正和完善。胡春丽等[16]综合考虑小梁山西瓜生产和品质的生态适宜性及生育期气候影响因素,建立了气候品质评价模型,不仅分不同发育期评价了气候资源对西瓜品质的影响,同时将气象灾害纳入模型中,客观地反映了气象条件对西瓜品质的影响,因缺乏西瓜品质历史数据,尚未建立西瓜品质与气象要素的定量化关系。王莹等[17]通过气候适宜性、生长期气候条件、田间管理水平3个方面构建气候品质评价模型,对辽宁省大樱桃进行分区评价,评价结果与大樱桃生产实际基本一致,但仍需根据实际生产对影响因子进一步完善,使认证更趋科学合理。

气候品质认证评分法涉及的农产品品质相关影响因素呈多元化,分析更为全面,但计算与应用过程较为繁琐复杂,尚未制定统一的技术规范和标准,且各类因子的确定多为专家打分法,主观因素影响较大,导致各地结果存在较大差异。此方法可结合相关性分析等方法筛选关键气象要素、气象灾害等因子并确定评分标准,提高模型的准确性。

3 气候品质认证服务效益

气候品质认证工作开展以来,各种植基地和农户增收明显,已产生可观的效益。在已经开展的气候品质认证工作中,浙江省2012—2014年3年来完成了15种农产品的气候品质论证报告,共发放认证标识近90万枚,大大增加了经济效益和社会效益。2013年安吉县大山坞茶场增加收益20万元,建德市乾潭红地球葡萄园增加收益 20万元。据统计和申报大户的信息反馈,气候品质认证使农产品附加值平均提高 10%,3年累计农业增效 3 000万元[3];2015年贵州省示范园区蓝莓平均售价提高了4元/kg[14]。

开展农产品气候品质认证,使种植户对气候与农产品品质之间的关系有更深的了解,有利于在今后生产管理中提前应对不利天气,引导农业高质量发展,提升农产品品质、增加经济效益。为进一步提高气候品质认证服务效益,可实时跟踪农作物生长条件,同步计算气候品质认证模型,根据计算结果合理调控气象条件,并做好农业气象灾害预报预警,提前做好气象灾害防范工作,有助于农产品品质提升;此外,加大宣传推广,提高气候品质认证的知名度和认可度,以此增加售价与销售总量,进而提高效益。

4 工作开展中存在的问题与建议

随着各地气候品质认证工作的开展,认证知名度不断提高,政府部门广泛关注,但仍存在以下问题尚需改进。

4.1 品质数据资料有限

大部分农产品品质跟踪监测资料较少,缺乏长时间序列的品质资料。付芳婧等[14]对蓝莓开展气候品质认证时,仅应用2014年8月花芽分化期到2015年7月果实生长期一次生长季数据,未进行模型验证与更正,无法确保模型的可重复性和精准度;武强等[12]利用2009—2019年共11年气象资料开展气候品质认证,但品质成分跟踪监测资料有限,不利于影响机制的深入研究;陈惠等[13]因青枣品质资料有限,未能开展品质与气象灾害的相关性研究,评价模型也未将气象灾害纳入其中,影响了模型的准确性。因此在分析气候条件对品质的影响时,可与当地研究院或种植基地建立长效合作机制,持续积累品质资料,并在初步建立模型后再次进行应用验证分析,不断完善模型,提高品质评价技术的精细化、精准度和科学性。

4.2 人才、资金保障不足

县级气象部门是与农产品种植户联系最为密切的部门,但农业气象专业人员欠缺,难以开展科学研究[18];同时缺乏长效的经费来源,专家指导、技术研究难以持续推进。应建立省市县气象部门畅通的沟通机制、与农业农村局、林业局等部门的常态化合作机制,在专业指导下开展相关研究,并以省市级项目为支撑提供资金保障。

4.3 认证知名度不高

气候品质认证仍处于探索发展阶段,尚未融入我国农产品质量认证体系,在品牌宣传和推广方面有所欠缺[19]。应建立国家-省-市-县自上而下的统一管理机制,充分利用电视、广播、微信、网络等融媒体平台,采取线上线下多种形式的全方位宣传,提高气候品质认证的知名度和社会认可度。