浅析绘画与宗教文化的碰撞和融合

2022-05-18孙颖

摘要:我国素来以“礼仪之邦”而闻名,文化的交融推动了我国与外界的交流。在各种文化交流中,宗教文化在中国的传播和交融尤为明显。中国绘画与宗教文化的融合在各个历史朝代中都呈现出不同的特点。本文在分析中国绘画与宗教文化发展关系的基础之上,旨在探究南北朝至宋代这一时期,于宗教绘画方面具有代表性的画家及其作品的艺术风格。

关键词:宗教文化;交流融合;风格和样式;绘画创新

一、宗教文化传入中国及其表现与影响

最早的宗教并非起源于古代中国,但宗教却一直存在于中国人的生活之中。可以确定的是,宗教的出现是为了追求美好精神生活,是一种可以让人找到精神归宿的信仰。

中国的绘画艺术在佛教传入之前,就已经形成独特的风格,技法也比较成熟。自佛教文化在中原出现及传播,中原画家也受到了极大的刺激和影响。思想信仰的改变是其一,统治者的统治方式也有所变化,宗教的元素也逐渐出现在雕塑、中国书法艺术等领域。

在思想信仰方面,佛教的传入让当时处于乱世之中的百姓有了精神的寄托。底层的人们崇尚佛教,信仰“今世受苦,来世享福”,潜意识里对生活有盼头,对来世也有憧憬。佛教因此被当时的统治者看中而得到广泛的传播。

在艺术领域里,绘画、雕塑、书法都是统治阶级推崇佛教的常见形式。例如雕塑,对于古代百姓生活来说也算得上是常物,佛教的传入使雕塑类型增多。佛教与绘画的融合也进而影响到佛教造像,因此在魏晋南北朝这一佛教盛行的时期,佛像雕塑尤为众多。例如龙门石窟的佛教造像,在人们创造佛像雕塑的同时,也赋予了佛像自身更多对于来世的美好精神寄托。

而在绘画题材方面,佛教绘画多以佛传故事和各类菩萨、罗汉、飞天的形象为主。例如敦煌壁画的飛天绘画,从内容上讲,主要有佛、菩萨等。此外,“道子好游,且喜于寺观画壁”1,唐代吴道子一生所画宗教壁画甚多,题材方面亦与宗教文化有交融之处。

书法艺术可谓中国瑰宝,佛教的传入亦使书法艺术在创作题材上得以丰富。各种经文能够通过书法这一形式传播,与雕塑相同,这些经文所传达的也是百姓精神层面的诉求。不只是书法题材的增多,在字里行间中透露出的创作技巧,也是宗教艺术的另一种体现。

绘画对宗教文化来说,无疑是很好的传播媒介,“夫画者,成教化,助人伦”2,讲的便是绘画的社会教育作用,这也是二者交融的影响之一。其意味着在绘画发展的过程中,会不断地融入新的元素,并且不断发展成新的艺术形式。

二、古代绘画艺术与宗教文化的交流

1.南北朝时期曹仲达与“曹家样”

佛教绘画起源于汉代,却并没有在汉代兴盛,而是到了两晋南北朝时期才被广泛传播。曹仲达被誉为“北齐最精工”的画家,也是当时在佛教绘画方面极具代表性的画家,他的宗教绘画就对当时的画坛产生了一定的影响。说起曹仲达与佛教绘画,就不得不提到他的“曹衣出水”这一绘画风格。

曹仲达的画多用细而有力的线条来表现紧贴在身躯上的衣服纹路,这种线条所呈现给人的感觉,就如同衣服刚刚从水中出来时都湿着贴在身体上的样子。这也就是史书中所记载的“曹之画,其体稠叠而衣纹紧窄”,其便是被称之为“四家样”之一的“曹家样”。

笈多艺术经由丝绸之路来到中国,对中国的艺术发展产生了多方面的影响,这无疑是中外文化交流的见证。这一时期的中国包括曹仲达所生活的北齐,中国的佛教绘画艺术在吸收印度笈多艺术的基础上,也逐渐本土化。

印度笈多艺术中的佛像,其衣着大多为衣褶重叠,早期感觉袈裟厚重,至后来发展为轻薄贴体,由此可以看出是曹仲达“曹衣出水”式的前身,曹仲达的这一绘画风格也影响到本土的佛教造像。宗教文化与绘画也在经历了长期的演变后由此融于一体。

在魏晋南北朝时期,人物绘画由“略”至“精”是一个基本变化趋势。3“其体稠叠”是说曹仲达画人物的衣褶时,是褶纹重叠而垂下的样式,“衣纹紧窄”则说使人感觉衣服材质轻薄,能够达到紧贴于身的效果,这一表现衣纹的线描技法在“曹衣出水”风格的造像中也可以看到,如史书记载,这般样式是通过线描来表现的。记得我们之前在临习永乐宫壁画时,所作线条称为“铁线描”,外形如铁丝般硬挺,缺少柔软之感,而曹仲达的这一线描则是以细劲为线的灵动之所在。

曹仲达之后,北宋李公麟在他的白描作品中也运用了这一技法,在其人物画尤其是罗汉图中可见其衣纹线条变化之中有“曹家样”的感觉蕴含其中。不止在古代,现代的许多画家在画人物衣纹时也会考虑到“曹衣出水”描在画面中的表现。可以说,自印度而来的笈多艺术带来了佛教绘画,影响了曹仲达的作画风格,这一宗教文化与曹仲达绘画的交融形成了流传千古的“曹衣出水”,是绘画技法上的创新,更是中外文化取其精华所创造的代表。

2.唐代时期吴道子与宗教壁画

吴道子,唐朝著名的宗教画家之一,一生所作宗教壁画多达三百余幅,并且这些壁画中的人物形象各有其特点,无一相同,是我国古代少有的多产画家。与北齐曹仲达、南齐张僧繇、唐朝周昉合称为“四家样”,他们各自有其独到之处,也都是古代宗教绘画的典型代表。

拥有“画圣”之称的吴道子在绘画上有独创的一面,其绘画技巧和风格都与前人有所不同。吴道子所创造出的佛、天神等艺术形象符合当时人们的审美,他的佛教绘画可谓出神入化,鬼神形象也大多可以从唐人的生活中找到姿态原型。古代佛教绘画的题材也因此得以不断丰富,吴道子可谓取得了相当高的艺术成就。

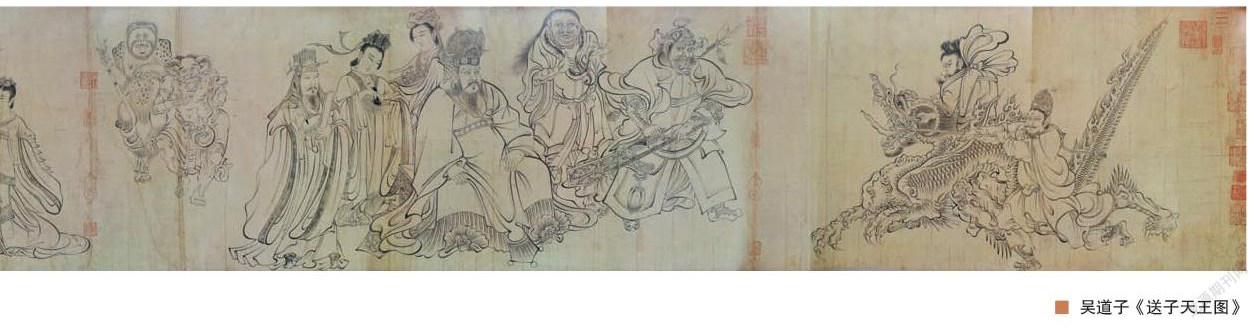

“吴带当风”描述的便是吴道子的线描特点,在其佛教绘画作品中,尤其在他后期作品中所创的“兰叶描”,让画面更有“仙气”。吴道子的道释作品占很大比重,其一生在寺庙中画壁三百余堵,可惜留下的真迹几乎没有。仅有《送子天王图》《曲阳鬼伯》传为其作,而《朝元仙杖图》与《八十七神仙卷》,虽两者都是宋代的道教画,但公认可反映吴道子的风格特点,天衣飘举,“吴带当风”4。在这些画中我们可以看到在描绘人物的形象、衣服及装饰时都有“天衣飞扬,满壁风动”的妙境。

吴道子在他原有的审美思想中不断融合来自宗教的精神理念,对本民族文化加以创新,也将佛教中的艺术形象融入了其作画传统中,丰富了佛教绘画的艺术样式和风格。

《送子天王图》是迄今为止我们能够确认的具有典型吴道子绘画风格的作品(见图),它作为我们分析探究吴道子绘画风格的代表,没有过多的色彩渲染,但画面效果却十分出彩。此画以白描为主略施淡彩,这种画法一改南北朝时期以来的重彩风格,成为绘画风格的创新之举。

《送子天王图》中人物穿着装扮已经极为接近本土风格,这也是宗教文化与中国绘画的融合之所在。人物服饰上衣纹的描绘运用“兰叶描”,表现线条的技法极高。这幅《送子天王图》展现了吴道子绘画的两个特点:一是贴近生活,使得人物个性更加明确;二是用笔的进一步创新,“疏体”在画面中的运用使衣纹更加生动,从而更表现出“吴带当风”的绘画风格。

由此可以看出宗教绘画在绘画风格和技法方面的创新,包括对宗教故事的记载和传播,都是二者相互交融的产物。

3.宋代时期武宗元与北宋道教

武宗元是北宋时期的宗教画家,师承吴道子。吴道子对佛教绘画的影响主要是一变前代粗细均匀的“铁线描”,为节奏鲜明、变化丰富的“莼菜条”5,故在武宗元的作品中也会看到“吴带当风”的影子。道教是北宋统治者十分推崇的宗教,宋真宗时建造了玉清昭应宫,并请了包括武宗元在内的众多画家来绘制这一宗教壁画。然而这一腔热血随着一场雷击引发的火灾而付诸东流,壁画所剩无几。

武宗元在洛阳的许多寺观都有作壁画,正是这多年的积累,使得武宗元在当时成为数一数二的宗教画家。武宗元的画作为中国绘画艺术中宗教绘画代表,这无疑与宋代时统治者极力推行道教有着密切的联系。宗教文化与绘画的又一次结合,更推动了中国绘画艺术的创造性发展。

笔者在此以《朝元仙仗图》的局部描绘来赏析这幅画所运用线描的技法,以及在此画中所体现的“道意”。线条是每一幅作品必有的“灵魂”,武宗元的线条继承了吴道子“兰叶描”的细劲之感,这一技法用于此图更加体现出各道教仙君形象及气质所在。全画线条给人感觉流畅轻快、疏密有度,线条变化的节奏使人们感觉通篇没有一笔是多余的,每一笔都恰到好处。

到武宗元时,道教也与绘画进一步交融发展,《朝元仙仗图》作为宗教绘画的典型,我们可在这其中看到“道意”的化身,这幅画也成为传播宗教文化的优秀媒介,更是宗教文化与绘画关系在技法上的一种传承。

三、宗教文化在古代绘画中的地位以及对现当代绘画的创新影响

首先,宗教文化为古代画家提供了新的绘画题材,两者的发展是相互的,宗教的传播也在绘画中得以进行。与此同时,绘画也在与宗教文化的不断融合中逐步发展成新的艺术,比如唐代宗教画家周昉画“水月观音”,就是以水月的纯净来表现观音圣洁的一面。

宗教文化中的佛教文化还影响到绘画理论的出现。如谢赫的“六法”,即受到了佛教的影响而归结出来的理论。宗教借助绘画这一载体传播了它自身的思想,宗教绘画又将其所传递的思想进一步发扬。就佛教而言,例如张大千的佛教画,就向世人传递了一种慈悲为怀的思想,这一思想也在众多佛教作品中也得以弘扬。

总之,宗教文化是推进绘画发展的元素之一。两者相辅相成,都在相互借鉴融合中不断创新发展,都是中华文明不可或缺的一部分。

宗教文化对现当代画家的影响也十分深刻,比如当代著名人物画家、中央美术学院中国画学院院长唐勇力就曾创作了多幅宗教题材的绘画作品。在他的笔下,观音以写意的绘画形式表现出来,给人舒适随意的感受,同时也保持观音形象所该有的严谨姿态,形成了带有浓郁个人色彩的新风格,这大概也是唐勇力先生绘画态度的写照。正如他所说,绘画可以取长补短,借鉴融合也是一种智慧。宗教文化与中国绘画的不断融合亦是如此。“推陈”有良方,“出新”能发展,才是文化交融的正确前进方向。

四、结论

纵观中国绘画发展史,自宗教文化传入以来,它与绘画艺术一直都相辅相成,既有绘画题材的大量增加,也有绘画技法的不断提高,还有绘画意境的改变,但不管是哪一方面,都是积极的发展。

透过宗教文化与绘画的交流发展,笔者更想表达的是两种看似完全不同的文化之间的相互借鉴融合并不断创新的关系。至此笔者还是想说,文化不分国界,宗教文化和中国绘画艺术在各位画家的努力下,将这两种文化逐渐融合而创造出了新的绘画形式,不论是题材的创新还是绘画意境的变化,都是前人不断尝试、勇于创新的精神体现。当代画家应当借鉴前人经验,放眼未来,继续保持创新交融的精神,并一直延续发展下去。

参考文献:

1.袁有根.吴道子研究[M].北京:人民美術出版社,2014.2:3.

2.(唐)张彦远,朱和平注释.历代名画记[M].郑州:中州古籍出版社,2016.5:2.

3.侯文娟.浅议魏晋南北朝人物画[J].美术大观,2012,(8):66.

4.张总.风格与样式——中国佛教美术中四家样说简析[J].敦煌研究,2017,(6):36.

5.刘广忠.浅析佛教艺术对中国绘画的影响[J].中国书画,2019,(2):29.

作者简介:

孙颖,单位:沈阳大学,硕士在读,研究方向:中国画