子夏“西河”设教传经考辨

2022-05-17刘明园

刘 明 园

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119 )

梁启超先生说:“当孔子之在世时,其学未见重于时君也,及魏文侯受经子夏,继以段干木、田子方,于是儒教始大行于西河。文侯初置博士官,实为以国力推行孔学之始。儒教第一功臣,舍斯人无属矣。”[1]174子夏一生成就显著,“西河教授”,传授五经,将孔子学术发扬于“西河”,传承于后世。子夏设教传经的巨大贡献始终吸引着大批学者的关注,因而在子夏的生平、故里尤其“西河教授”的确切地域等问题上产生了较大的争议。本文详细梳理前辈学者关于子夏“西河教授”的研究,并逐一加以探究和辩驳,认为历史上子夏讲学的“西河”,不是卫国的“西河”,而确如经学大家郑玄所说在“龙门至华阴”一带,即今陕西韩城至华阴一带,具体地点当在今陕西合阳境内。

一、子夏生平考略

子夏,姓卜,名商,字子夏。其生年据《史记·仲尼弟子列传》云“少孔子四十四岁”[2]2202,故可推定为公元前507年;卒年说法颇多,高培华《卜子夏考论》结合众说大致推定为公元前420年—前400年之间[3]69。洪迈《容斋续笔》“卜子夏”条曾怀疑说:“按《史记》所书,子夏少孔子四十四岁,孔子卒时,子夏年二十八矣。是时,周敬王四十一年,后一年元王立,历贞定王、考王至威烈王二十三年,魏始为侯,去孔子卒时七十五年。文侯为大夫二十二年而为侯,又十六年而卒,姑以始侯之岁计之,则子夏已百三岁矣,方为诸侯师,岂其然乎?”[4]131认为“魏始为侯,去孔子卒时七十五年”,孔子卒于公元前479年,那么“魏始为侯”的时间应为公元前404年(《史记·六国年表》记载为公元前403年),子夏生于公元前507年,此时103岁。

对于这种怀疑,《先秦诸子系年考辨》作出了这样的解释,钱穆先生说:

文侯师子夏,虽不可以年定,而其在早岁可知。余又考魏文二十二年始称侯,子夏若尚存,年八十四,寿考及此,固可有之。[5]144

认为魏文侯以子夏为师的时间不必拘泥于其正式称侯之时,完全有可能在其继位之时就开始,而从继位到正式受命为侯,中间长达二十二年,故子夏为魏文侯师的时间以及卒年也可提前二十多年,寿考如此,无须深疑。

蒋伯潜《诸子通考·诸子人物考》提出了与此相同的看法:

魏文侯斯立于周威烈王元年,立二十二年,始受命为诸侯。子夏为文侯师,度在文侯嗣立之后,受命之前。魏斯卒后,始谥曰“文”,此曰魏文侯,明为事后追记之辞。执之过拘,将谓子夏至魏文侯卒后始死耶?大约文侯嗣立,即聘子夏。故徙居于西河,去孔子之卒,不过五十余年尔。[6]94

钱、蒋诸先贤所言极是。魏文侯之奉子夏为师,固不可执拘为说。魏文侯奉子夏为师的时间,可能在其初继位时就已经开始了,而不必晚到继位二十二年正式受命称侯之时。查阅《史记·六国年表》,魏文侯二十二年初始为侯的时间是公元前403年[2]709,继位在此前22年,此时子夏84岁。

子夏籍贯问题比较复杂,概有四说:卫人说、温国说、晋人说、魏人说。

裴骃《史记集解》:“《家语》云卫人,郑玄曰温国卜商。”《索隐》:“《家语》云卫人,郑玄云温国人,不同者,温国今河内温县,元属卫故。”而唐人孔颖达疏《礼记·檀弓上》“子夏丧其子而丧其明”时说:“案《仲尼弟子传》云:‘子夏姓卜名商,魏人也。’”[7]202但今本《史记》并无“魏人也”三字,后之从者多以唐写本当有之为说。后世学者或主“卫人说”(1)袁传璋与马银琴通过分析,亦皆认可子夏“卫人说”,其理由为:此说自从西汉就已流行,直到唐代,并无异词,而且在子夏出生时,三家尚未分晋,何来“魏人”之说。参见马银琴《子夏居西河与三晋之地〈诗〉的传播》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2010年第5期;袁传璋《子夏教衍西河地域考论》,《安徽师范大学学报》(人文社会科学版),2006年第6期。,或主“魏人说”“晋人说”(2)高培华在《子夏家乡地望与国籍归属考》中指出:“西周至春秋初年,温邑为王畿内温国的治所。公元前650年‘狄灭温’,前635年晋师勤王赶走狄人占领温邑,周襄王将温、原等四邑‘赏赐’晋国。此后温邑先后成为晋国狐溱、阳处父、郤至、赵氏、魏氏采邑,战国前期属于魏国,从未有过‘属卫’的历史。”子夏自谓退居“河济之间”,曾参谓其退老“西河之上”,皆指其回到家乡温邑,与后世说他是“晋国人”“魏国人”可以统一,唯一不能统一的错误说法是“卫人”说。,但说的都是一个地方,即今天的河南温县,综合来看,都未脱离郑玄“温国说”。温邑古来为兵家必争之地,历史上数易其主,各家争议,缘于不同学者对“温”这一地名当时所属国别的争议。虽然所属国别屡屡变迁,但所属地域无可争议,我们不能只截取历史的一个片段来确定子夏的国别,而要以历史的眼光从不同角度加以动态的阐释。综合多方材料及温邑归属变迁的历史,大致可以作这样的设定:子夏先祖为温国(今河南温县)人,子夏生时温邑属晋,及老属魏,如果单从祖籍、出生、退老任何一个方面上说,都难免有失偏颇。

二、历史上“西河”位置之争的梳理及简要辨析

子夏一生功业显赫,突出表现之一为“西河教授”。而“西河”所在地更是引起了很多争议。下面将对此加以辨析。

《史记·仲尼弟子列传》云:“孔子既没,子夏居西河教授,为魏文侯师。”[2]2203但是子夏教授之“西河”究系何处?古来说法不一,主要有以下几种:

其一为郑玄“龙门至华阴”说。《礼记·檀弓上》云:“退而老于西河之上。”汉末郑玄注曰:“西河,自龙门至华阴之地。”[7]202司马贞《史记索隐》以为:“(西河)在河东郡之西界,盖近龙门。刘氏云:今同州河西县有子夏石室学堂也。”[2]2203这里所谓“西河”之地,皆指黄河“由北向南流”之区段的西侧,大致在今天的陕西韩城至华阴一带。

其二为《史记正义》“汾州说”。《正义》云:“西河郡,今汾州也。子夏所教处,《括地志》云:谒泉山一名隐泉山,在汾州隰城县北四十里。《注水经》云:其山壁五,崖半有一石室,去地五十丈,顶上平地十许顷。《随国集记》云:此为子夏石室,退老西河居此。有卜商神祠,今见在。”[2]2203《困学纪闻》《郡国利病书》《方舆纪要》及孙星衍《校水经注》均从《正义》说。

其三为钱穆“东方河济之间”说。其《先秦诸子系年》之《子夏居西河在东方河济之间,不在西土龙门汾州辨》云:“子夏居西河教授,决不在龙门华阴之间,而实在东土。当在今长垣之北,观城之南,曹州以西一带之河滨。”[5]145此处“西河”,乃指黄河“由南向北流”(大致流向东北)之区段的西侧,大致在今天的河南、山东、河北三省交界处(黄河曾经改道,遂为今貌,大致为东北流向)。

针对第二种说法,钱穆在《先秦诸子系年》中对陈玉澍《卜子年谱》的观点(3)陈玉澍《卜子年谱》云:“子夏西河,战国时属魏,不属赵。谒泉山今属文水县,赵大陵地也。……文水县既不属魏,则文水西南二十五里之谒泉山,不属魏国何疑。谒泉山北属文水,南属汾州府汾阳县。汾阳亦赵地。《文献通考》《舆地广记》《寰宇记》皆谓汾州春秋时晋地,六国时属赵,是也。”包括年谱中引用的系列文献材料作了辩驳,他说:“谒泉山既与魏无涉,即与子夏之西河无涉。故《困学纪闻》阎《注》、沈钦韩《左传地名补注》皆辨之。”清陈玉澍以及钱穆论证的主要逻辑是:谒泉山与魏无涉,那么也就与子夏、西河无涉,这其中隐含的一个前提条件就是西河一定属于魏国,只有这样,陈、钱两先贤的否定逻辑才能成立。然而我们发现钱穆的“东方河济之间”即“今长垣之北,观城之南,曹州以西一带之河滨”并不全都是魏国的领土。那么钱穆同一篇文章中就存在前后矛盾之处,让人十分生疑。但是仍有不少学者认同钱穆的这一说法,理由是“东方河济之间”的卫国在子夏之前确有“西河”之地:《史记·孔子世家》云:“其男子有死之志,妇人有保西河之志。”又司马贞《史记索隐》云:“此西河在卫地,非魏之西河也。”[2]2193两国都有“西河”,故而争议集中在“魏西河”与“卫西河”上,下文将对此问题进行辨析。

三、“西河”地名考

检索文献,可以看到,近年来袁传璋教授、马银琴教授在很大程度上赞同钱穆之说,所言大同小异。其中马银琴教授《子夏居西河与三晋之地〈诗〉的传播》[8]一文认为:其一,魏国的西河,直到战国初年仍是作为水名而非地名出现的,如《史记·孙子吴起列传》:“武侯浮西河而下,中流,顾而谓吴起曰:‘美哉乎山河之固,此魏国之宝也!’”《楚世家》:“饮马西河,定魏大梁。”这里的“西河”明确是指龙门西河而言。其二,与作为水名的“西河”相关的区域,从春秋时代到战国后期,则一直被称为“河西”或者“西河之外”。其三,一直到汉代初年,因西河水名而设立西河郡,“西河”作为区域地名才正式由河南移到了陕西、山西一带。概括而言,即魏国“西河”直到战国初年都为水名而非地名,其对应的地域当时叫作“河西”或“西河之外”,设置“西河”郡要晚到汉初之时。其立论坚实,似可服众。

魏国的西河,作为水名,指龙门西河无疑,除去马银琴教授所罗列的《史记》中的例证之外,《尚书·禹贡》:“黑水、西河惟雍州。”传云:“西距黑水,东据河。龙门之河在冀州西。”《正义》云:“又河在雍州之东,而谓之‘西河’者,龙门之河在冀州西界,故谓之‘西河’《王制》云:‘自东河至于西河,千里而近。’是河相对而为东西也。”[9]154又《尔雅》云:“两河间曰冀州。”注云:“自东河至于西河。”疏云:“《禹贡》导河自积石、龙门,南流谓之西河。”[10]188可见“西河”作为水名指“龙门西河”由来已久。那么“西河”直到战国初年都只指水名吗?事实并非如此。子夏“西河教授”出自《史记·仲尼弟子列传》,我们自然从《史记》中寻求其他有关“西河”的记载,便发现《史记·吴起列传》记载曰:“文侯以吴起善用兵,廉平,尽能得士心,乃以为西河守,以拒秦、韩。”搜索《史记》更早的材料,发现《韩非子·内储说上七术》[11]229谓“吴起为魏武侯西河之守”,《吕氏春秋·慎小》谓“吴起治西河,欲谕其信于民”[12]674,都明确无误地说到吴起在魏文侯与魏武侯时曾担任过西河之守。可见魏“西河”不仅实指地名,而且还在魏文侯、魏武侯时代就已经任命吴起为“西河之守”。至于历史上吴起数十年连任还是分两次担任“西河之守”,姑且不论,可以肯定的是:早在文侯、吴起、子夏所处的时代就已经有“西河”这个地名,它并非只指水名,也并非直到汉初才成为地名。所以“魏国的西河,直到战国初年仍是作为水名而非地名出现的”,“一直到汉代初年,因西河水名而设立西河郡”这两条证据,便不攻自破。

再看“与作为水名的‘西河’相关的区域,从春秋时代到战国后期,则一直被称为‘河西’或者‘西河之外’”,又是怎么一回事?马银琴教授列举了四个例子来证明这个结论:如《史记·秦本纪》:“夷吾谓曰:‘诚得立,请割晋之河西八城与秦。’”《商君列传》:“(魏惠王)乃使使割河西之地献于秦以和,而魏遂去安邑,徙都大梁。”《秦始皇本纪》:“于是秦人拱手而取西河之外。”《赵世家》:“王与秦昭王遇西河外。”但是这个结论太过绝对,所举事例均出于《史记》,如果跳出《史记》,就会发现不少材料中“西河”与“西河之外”是同时存在的,而且可以同义替换。比《史记》更早的《吕氏春秋》在《慎小》[12]674篇提到“吴起治西河”,在《长见》[12]255《观表》[12]579篇中又提到“吴起治西河之外,王错谮之于魏武侯”,我们自然会联想到吴起所治的“西河之外”与“西河”是一个地方。无独有偶,《说苑·臣术》云:“西河无守,臣进吴起,而西河之外宁。”[13]45这更是同义替换的明证。如果论证仍不够充分,再看到《吕氏春秋》中《观表》《慎小》的注解就疑虑全消:《观表》“吴起治西河之外”高诱注:“吴起,卫人,仕于魏,为治西河。”《慎小》“吴起治西河之外”高诱注:“吴起,卫人也,为魏武侯西河守。”直接用“西河”解释“西河之外”,这与笔者上述结论不谋而合,而且在当时并未见其他歧说,可见是一个不言而明的事实。

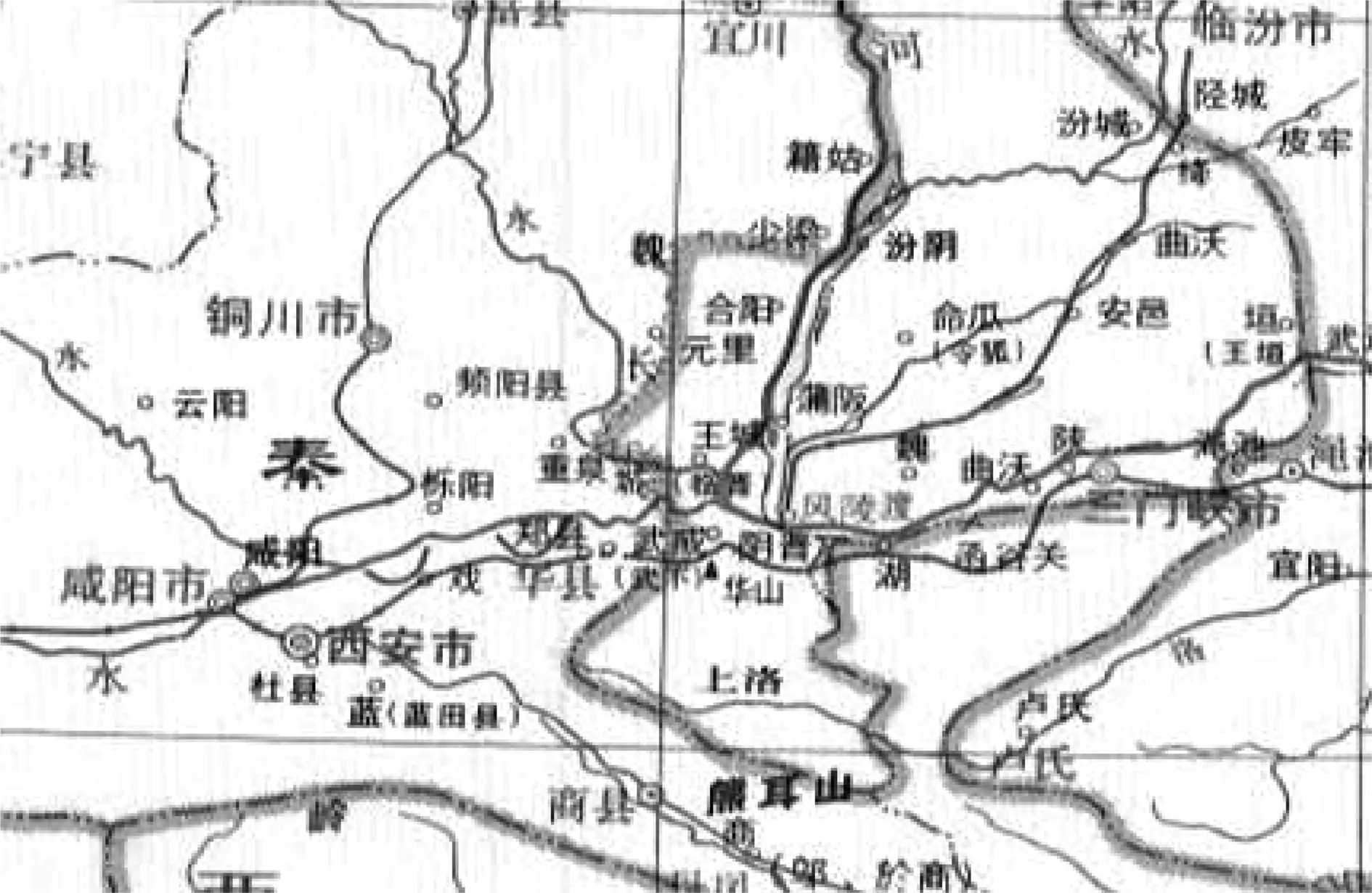

为何“西河”与“西河之外”可以相互代替却又同时并存?笔者以为,很大一部分原因是因为“西河”乃“西河之外”的简称,此外,二者又都是站在魏国立场上的称谓。按理,“河西”或“西河之外”是相对于隔河相望的“河东”而言的,河西属于雍州,河东属于冀州,以黄河为界把河两岸地域划归清楚,类似于我们今天的划分方法,一半归陕西,一半归山西。河东、河西的划分保证了地界的明确性,但随着秦魏两国不断征战,魏国占有了黄河以西原属于秦的部分区域,以水为界便割裂了文化乃至当时诸侯国的完整性。《史记·六国年表》《秦本纪》《魏世家》都记载魏文侯时期魏始占有原属于秦国的西河地区。如《史记·六国年表》记载“魏文侯六年(公元前419年)城少梁”[2]705,“魏文侯八年(公元前417年)复城少梁”[2]705,“魏文侯十六年(公元前409年)伐秦,筑临晋、元里”[2]708,“魏文侯十七年(公元前408年)伐秦至郑,还筑洛阴、合阳”[2]705;《史记·魏世家》:“十六年,伐秦,筑临晋、元里……西击秦,至郑而还,筑洛阴、合阳。”《正义》:“洛,漆沮水也。城在水南。合阳,合水之北。《括地志》云:‘合阳故城在同州河西县南三里。洛阴在同州西也。’”[2]1838又:“三十六年,秦侵我阴晋;三十八年,伐秦,败我武下,得其将职。”阴晋,《集解》云“今之华阴”;武下,《正义》云“故武城,一名武平城”[2]1841。到此,我们翻看《中国历史地图集》第一册中的(战国)诸侯称雄形势图[14]34(图1):

图1 秦魏两国形势图

正如上文所说的那样,秦、魏两国间的国界并不是以黄河为界的一刀切,而是犬牙交错,黄河以西的少梁(今陕西韩城)、合阳(今陕西合阳)、王城(今陕西王城村)、临晋、武成、阴晋(今陕西华阴东)、华山、上洛(今陕西商洛东部)都属于魏国的领土,与上文《史记》诸材料完全可相互印证。而且魏国还修筑了完整的城墙将其包括在内,直到现在陕西韩城、合阳等部分县市还保存有魏国当时建的土城墙。这部分领土正是位于黄河之西却不属于秦国管辖的特殊区域,与同样在黄河之西的秦国的其他地方不同,所以魏人不称“河西”,以区别于“河西”的秦国的地盘。但秦国不同,秦国将黄河之西的所有地盘都视为一体,“西河”之地一直被秦国视为自身应有之地,并一直想要将其重新纳入“河西”的大版图之内。所以所引述材料一再称“河西”的正是秦国一方。“西河”与“河西”,一个是魏国的主权宣言,一个是秦国的复兴宏图,这也正是同一个地方而有两种称呼的原因所在。如此则“西河”作为地名,其所指称的地域就呼之欲出了,即战国初期属于魏国的黄河之西的狭长地域。由此我们再回看郑玄所说的“龙门至华阴”,也正好是黄河从龙门由北向南所流经的纵向的西侧狭长区域,具体包括了今天的韩城、合阳、大荔、华阴等地。

袁传璋先生《子夏教衍西河地域考论》[15]的前两个论据与马银琴教授大同,一是龙门至华阴之地,春秋战国之世,从无西河之称——这在上文笔者已经作了说明;二是若以“西河”为春秋之晋、战国之魏所属地域之称,则必兼包西河(龙门河)东西两侧之地,而不单指河西一带。笔者以为,如上文所说,此处的“西河”实为“河西”,就是黄河之西的地域,但是因为它单指黄河之西属于魏国的领土而区别于属于秦国的领土,所以才命名为“西河”,黄河东侧则称作“河东”。而翻看《中国历史地图集》(战国)韩、魏图(图2)[14]35-36:

图2 黄河以西秦、魏两国地域图

魏国正是以西河为界设置了两个郡,西边为西河郡,东边为河东郡,西河郡包括了韩城、合阳、澄城等数个黄河以西的魏国的城池。

袁文的第三个论据是《史记·魏世家》中李克称赞魏成子之语:“魏成子以食禄千锺,什九在外,什一在内,是以东得卜子夏、田子方、段干木。此三人者,君皆师之。”袁先生认为,魏文侯建都安邑,在今山西省西南部的夏县境内;子夏设教的西河,若在陕西的韩城,或在郃阳、大荔,则在安邑之西,且有龙门河阻隔。若此,魏文侯礼聘卜子夏、田子方、段干木,只能说“西得”。笔者以为,此处谓“东得”子夏等并无不妥,因子夏十五跟从孔子求学直到孔子去世,其活动范围都在魏国之东,包括子夏籍贯所在的温邑也在魏国之东,由“东得”的“东”字可见子夏来自东土。另一方面,袁先生在引用这段材料时其实已经附加了一个条件,就是子夏先在“西河”教书授学,然后才被魏文侯聘请。相反,我们大可以认为魏文侯先聘请子夏,然后才有子夏“西河教授”。

四、“退而老于西河之上”考

对此,袁先生还从年龄的角度提出了质疑。其文中引用了《礼记·檀弓上》子夏哭子失明、曾子吊之的一段话:

曾子怒曰:“商!女何无罪也?吾与女事夫子于洙、泗之间,退而老于西河之上,使西河之民疑(拟)女于夫子,尔罪一也。丧尔亲,使民未有闻焉,尔罪二也。丧尔子,丧尔明,尔罪三也。而曰女何无罪与?”子夏投其杖而拜曰:“吾过矣!吾过矣!吾离群而索居,亦已久矣。”

此则材料也是被钱穆先生等学者用来怀疑子夏所在的“西河”的地理位置的一则重要材料,因为年迈的曾子在鲁国,不可能从鲁国跋山涉水来到黄河之西。所以此“西河”应该在鲁国不远的地方,故而应该是卫国的地方。此说可能存在一个误区,即,子夏丧子曾子往吊的地点,与“退而老于西河之上”的地点是否是一个地点。子夏丧子正如丧亲,回温邑安葬,属常理之中,即使如钱穆先生所说,曾子年迈,往吊的地方不应该远到黄河之西,也只能说明子夏归葬儿子的地方,不能说明子夏“退而老于西河之上”就在此。

此外,袁传璋认为,子夏“西河教授”非在晚年,若子夏晚年在魏国,子夏与曾子年纪相仿,以曾子风烛残年之躯,亦不至于跋山涉水往见之。笔者以为这一说法欠妥。孔子年逾六十尚奔走各诸侯国间,何况这是好友丧子失明的大事,曾子理应吊慰。而且以子夏至少八十四的高寿,子夏丧子失明的时间当发生在子夏53—60岁、曾子51—58岁这七年间,丧子失明后还有二三十年,不可谓风烛残年。而且长途跋涉诸因素中,比起年龄,交通条件才最为紧要。根据当时吴起等人由鲁至魏的事迹可知,此行的交通条件绝非多大问题。其次,袁先生以为孔子一生未曾至陕,而西河之民当不识孔子,而以子夏比拟夫子,似不实际。这个观点有其合理之处,但是不识孔子是真,不闻孔子就失真了。正因为西河之民不认识孔子,所以才会怀疑子夏是孔子,由此也可以反过来证明此西河恰恰在魏国,而不是东土。

袁先生继续说:关于“西河”所在,《昭明文选》李善《注》两引伏生《尚书大传》云:“子夏曰:弟子所授《书》于夫子者,不敢忘。虽退而穷居河济之间、深山之中,作壤室编蓬户,尚弹琴瑟其中,以歌先王之风,则可以发愤矣。”以为子夏自称学成辞师,将退居“河济之间”,此处“河济之间”为“西河”方域所在提示了明确的线索。又《文选》卷三十八任彦《为范始兴作求立太宰碑表》“由是崇师之义,拟迹于西河”两句,系用子夏退教西河的故事,李善《注》引刘歆《七略》:“西河,燕赵之间。”燕之南,赵之东,与“河济之间”的地域大致吻合,同指周初封于“河淇间故商墟”的卫国。还以《史记·殷本纪》所引《古文尚书·汤诰》《竹书纪年》《吕氏春秋·季夏纪·音初》来证明卫国境内确有沿自夏、商的古地名“西河”。卫国也确有“西河”之地,前人作过论证,对此司马贞《索隐》中的“此西河在卫地,非魏之西河也”一句话就能解决问题。我们不能用卫国的“西河”去否定魏国的“西河”,反之亦然,两者不存在有此无彼的矛盾冲突。抛开地域空间,从时间上去看,卫国境内的“西河”是夏商时期的古地名,去古已远,并没有直接和确切的材料证明在子夏生活的时代也称西河,相反,魏国关于吴起镇守西河的材料却屡见不鲜,而吴起正是子夏的高徒,吴起作为子夏同时代的人,他所在的西河在魏国正是子夏所在西河的直接证据。袁先生以惯常的退老回乡逻辑去论证子夏在卫国西河设教,并不能让人信服。 而且退老回乡,也只是退老或退教,绝不同于“西河教授”这样闻名遐迩、媲美孔子讲学的长达几十年的大型教授活动。由袁先生所引材料的描述就可见一斑:

《尚书大传》:“子夏曰:弟子所授《书》于夫子者,不敢忘。虽退而穷居河济之间、深山之中,作壤室编蓬户,尚弹琴瑟其中,以歌先王之风,则可以发愤矣。”

“退”“穷居”“深山”“壤室”“蓬户”数语,都可见教育活动之有限,而且相似材料,他书中多有记载:

《韩诗外传》云:

子夏读《书》已毕。夫子问曰:“尔亦可言于《书》矣。”子夏对曰:“《书》之于事也,昭昭乎若日月之光明,燎燎乎如星辰之错行,上有尧舜之道,下有三王之义,弟子所受于夫子者,志之于心不敢忘。虽居蓬户之中,弹琴以咏先王之风,有人亦乐之,无人亦乐之,亦可发愤忘食矣。《诗》曰:‘衡门之下,可以栖迟。泌之洋洋,可以疗饥。’”夫子造然变容曰:“嘻!吾子殆可以言《书》已矣。然子以见其表,未见其里。”[16]72-74

《说苑·修文》云:

子夏三年之丧毕,见于夫子,援琴而弦,衎衎而乐,作而曰:“先王制礼,不敢不及。”夫子曰:“君子也。”[13]578

《孔丛子·论书》有言:

子夏读《书》既毕,而见于夫子。夫子谓焉:“子何为于《书》?”子夏对曰:“《书》之论事也,昭昭然若日月之代明,离离然若星辰之错行,上有尧舜之道,下有三王之义。商之所受书于夫子者,志之于心,弗敢忘。虽退而穷居河、济之间,深山之中,作壤室编蓬,为户于中,常于此弹琴,以歌先王之道,则可发愤慷喟忘己贫贱。”[17]9

上述材料所叙与袁先生所引《文选》注解材料几乎一致,都是描写子夏发愤学《尚书》且弹琴不绝的情景,而且较为完整地交代了背景,正是在孔子尚在之早岁,而非丧子之晚年,时间上,“河济之间”也非设教讲授时期。

相反,子夏在魏国设教传经却有很多材料:

《史记·儒林列传》曰:“自孔子卒后,七十子之徒散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫,或隐而不见。故子路居卫,子张居陈,澹台子羽居楚,子夏居西河,子贡终于齐。如田子方、段干木、吴起、禽滑厘之属,皆受业于子夏之伦,为王者师。是时独魏文侯好学。”[2]3116

材料中所提受业于子夏的田子方、段干木、吴起、禽滑厘诸人无一不是当时魏国赫赫有名之士:田子方为道家学者,魏国人,魏文侯的友人。溪工,拜子夏为师,于道德学问闻名于诸侯,传言魏文侯曾慕名聘他为师,执礼甚恭。禽滑厘,魏国人,早年曾学于子夏,后转投墨子,“与墨子并称”。段干木,姓李,名克,封于段,为干木大夫,故称段干木,魏国安邑人。魏文侯在位50年,首霸中原,开创历史上最辉煌的时代,与段干木雄才大略辅政安邦密不可分。吴起虽不是魏国人,但历仕期间,在内政军事上都有极高的成就。由材料中受业于子夏之人,上有魏国王侯,下有将相,政治、军事、外交人才一应俱全,可见当时在魏国设教讲学之盛,由诸弟子求学以及政治活动时间的上下限可以推断出子夏设教的时间之久,而且结束时间至少要晚于其学生禽滑厘的出生时间十来年,而由禽滑厘转拜墨子为师,墨子与孔子相距时间之久,也可见西河设教为子夏之晚年。

又《礼记·乐记》中记载,魏文侯对子夏倾诉说:“吾端冕而听古乐,则惟恐卧,听郑、卫之音,则不知倦。”[7]1119《史记·乐书》中也有记载:魏文侯问于子夏曰:“吾端冕而听古乐则唯恐卧,听郑卫之音则不知倦。敢问古乐之如彼,何也?新乐之如此,何也?”[2]1221子夏和魏文侯常常讨论以仁、礼为中心的治国思想。《列子·黄帝篇》记载:赵襄子率徒十万,狩于中山,藉仍燔林,扇赫百里,有一人从石壁中出,随烟烬上下,众谓鬼物……魏文侯闻之,问子夏曰:“彼何人哉?”子夏曰:“以商所闻夫子之言,和者大同于物,物无得伤阂者,游金石,蹈水火,皆可也。”[18]18由此可见,子夏作为王者师,时时在魏文侯身边答疑解惑。

帝王之师的身份和礼遇势必很大程度上促进了子夏的教授设教,子夏培养出田子方、段干木、魏成子、李悝、吴起、公羊高、榖梁赤、曾申、禽滑厘等一大批政治、经济、军事、文化方面的杰出人才,而且薪火相传,形成长期活跃于战国时期直到荀子时代都颇有影响的“西河学派”。弟子三百,支撑起魏国的雄图霸业,完全可以媲美孔子当年的盛况,甚至有过之而无不及。孔夫子当年的夙愿,在子夏这里得以实现。

除了设教讲学,子夏的另一大成就就是整理文献:《后汉书》东汉徐防上疏中云:“臣闻《诗》《书》《礼》《乐》,定于孔子;发明章句,始于子夏。”[19]1500徐防此言不虚,子夏确为孔子删述六经之后的一代儒宗,于《诗》有《序》(4)陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》云:“孔子删《诗》,授卜商。商为之《序》,以授鲁人曾申。申授魏人李克,克授鲁人孟仲子,仲子授根牟子,根牟子授赵人荀卿,荀卿授鲁国毛亨。毛亨作《训诂传》,以授赵国毛苌。时人谓亨为大毛公,苌为小毛公。”;于《易》有《传》;于《仪礼》则有《丧服传》一篇,又尝与魏文侯言《乐》。只《春秋》之作不赞一辞,但公羊、谷梁二子皆子夏之门人。唐司马贞《史记索隐》云:“子夏文学著于四科,序《诗》,传《易》;又孔子以《春秋》属商;又传《礼》,著在《礼志》。”[2]2203

五、余论“龙门至华阴”异说考

子夏设教西河之处,排除了卫国“西河”,则归于郑玄“龙门至华阴”说。“龙门至华阴”如上文所说乃魏国黄河以西的土地,即今陕西韩城、合阳、大荔一带。但还有一种说法,认为在山西河津县。此种分歧,一方面缘于“龙门至华阴” 处于陕西、山西交界之处,古之“龙门”今为山西河津县,而且黄河两岸都有纪念子夏的遗迹。甚至不少史料中也陕西、山西含混不分,如唐代司马贞《史记索隐》云:“在河东郡之西界,盖近龙门。刘氏云:‘今同州河西县有子夏石室学堂在也。’”前半句河东郡之西尚属于山西,刘氏注解中的“同州河西县”却在陕西。另一方面缘于个别家谱中葬于河津的记录,如山东巨野《卜氏宗谱·先祖世系》(第33页):“始祖先贤卜子讳商,字子夏,卫人,娶于田氏,生于周敬王十三年,从孔子学于洙、泗。孔子殁,设教西河之上,魏文侯师事之。(子夏)卒于威烈王二十年,寿百有二岁,葬于曹州北十里许,有先贤墓,后人名之曰‘卜堌都’。子二,长芹,早丧无嗣,以次子为宗子;二代,判,字子决,得先贤之传继衍西河之教,博学不仕,年七十四卒,葬于河津县新丰村 ……”记录二、三代均葬于河津县,河津县当地也有子夏陵,有子夏传经故事。这里不可忽视的一个问题是因文侯、武侯相继去世,强秦兴起,西河之地后来入秦,二、三代不能西葬于原来子夏陵侧,南迁而葬于河津。山东曹州子夏之墓,其说辞为子夏龙门西河传经,回鲁祭先师途殁而葬,此为世存合阳、河津、曹州子夏三处陵墓之一说。

综上所述,历史上子夏设教传经的“西河”,不是卫国的“西河”,而是魏国的“西河”,确如经学大家郑玄所说,在“龙门至华阴”一带,乃魏国黄河以西的土地,即今陕西韩城、合阳、大荔一带;矧因合阳一直存有“子夏石室”之遗迹,其具体地点当在今陕西合阳县境内。子夏生前将孔子所教大兴于西河,传承于后代,无愧乎一代儒宗,深受时人和后代敬仰。其所到之处,留下了众多的遗迹与传说。考证子夏设教讲授之地,以此来纪念子夏的历史文化贡献,对于研究和传承子夏的思想学说,进而继承和弘扬优秀传统文化,搞好新时代的文化建设,都有着重要的意义。