辽宁省智能制造业产业空间格局与发展对策研究

2022-05-17范帅邦宋奕李明静董进齐天园

范帅邦 宋奕 李明静 董进 齐天园

摘 要:智能制造是新一代人工智能、工业互联网等信息技术与制造技术的深度融合,是新一轮全球经济发展的驱动引擎,也是我国传统制造业转型升级的重要突破口。辽宁省智能制造业产业空间格局已经形成沈阳市、大连市两个增长极,形成“沈阳-鞍山-营口-大连”的产业集聚轴线,并逐渐向全省域周边地区扩散。辽宁省智能制造业还存在“低端锁定”、整体技术水平落后、人才短缺等问题。当前,辽宁省需要明确智能制造产业战略定位,实施创新驱动发展战略,努力提升智能制造业“四基”水平,推动传统优势制造业智能化转型升级,加强人才引进和培养力度,提升产业国际合作水平,实现辽宁省经济的高质量发展。

关键词:智能制造;产业空间;产业转型升级;辽宁省

中图分类号:F426.4 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2022)11-0026-03

习近平总书记强调,“我们要顺应第四次工业革命发展趋势,共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇。”智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,是数字化、智能化技术在制造业生产全流程的应用,是产业转型升级的重要突破口。辽宁省是我国重要的老工业基地,制造业基础雄厚,具备智能化转型升级的先发优势。今后,要坚持把智能制造作为制造转型升级的主攻方向,为建设“智造强省”奠定扎实的区域产业基础。

一、辽宁省智能制造业发展现状

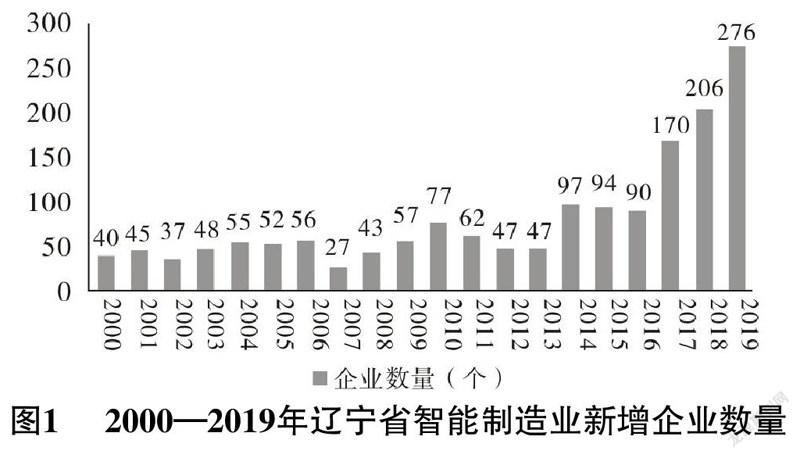

当前,辽宁省制造业的智能化转型升级趋势已经显现,呈现出稳中向好的发展态势。根据国家工商总局全国企业信用查询系统数据库和企查查微观企业数据库,截至2019年,共监测识别出辽宁省智能制造业企业2 024个。从智能经济企业增量的角度来看,2000年以来,辽宁省智能制造业企业整体上还是处于增长态势,其中,2000年新成立企业40个,2019年新成立企业276个,增长近7倍。2000—2009年增长不稳定,有几个年份出现增长回落的现象,总体呈现出高低起伏的态势。2010—2013年处于产业调整期,但从2017年开始,新增企业数量显著上升,从增长率的角度看,从2017年开始增长率高达近50%。从行业分类的角度看,辽宁省智能制造业企业中电气机械和器材制造业324个,占比16%;专用设备制造业320个,占比15.8%;金属制品业243个,占比12%;计算机、通信和其他电子设备制造业207个,占比10.2%;通用设备制造业203个,占比10%;仪器仪表制造业148个,占比7.3%。由此可见,辽宁省智能制造业企业中多数还是集中在电气机械和器材制造业,占比超过了四分之一。

二、辽宁省智能制造业产业空间格局

从产业空间分布的视角,辽宁省智能制造业已经形成沈阳市、大连市两个增长极,并逐渐链接中間区域,形成“沈阳-鞍山-营口-大连”的产业集聚轴线,并逐渐向抚顺市、丹东市等全省域周边地区扩散。从地级市尺度来看,沈阳、大连、鞍山、营口、丹东是辽宁省智能制造企业最多的五个地级市。其中,沈阳市有智能制造企业753个,占据辽宁省智能制造企业总量的37.2%;大连市有智能制造企业294个,占辽宁省智能制造企业总量的14.5%;鞍山市有智能制造企业201个,占辽宁省智能制造企业总量的9.9%。可见,沈阳市、大连市和鞍山市的智能制造企业占比之和已超过60%,成为了链接辽宁省东部和西部的中间区域。

三、辽宁省智能制造业产业发展的现存问题

(一)“低端锁定”导致企业认识不足

辽宁省传统制造业企业尤其是众多中小企业仍以劳动密集型和粗放增长型为主要生产方式,很多制造企业技术装备总体仍很落后,甚至还处于工业1.0和工业2.0时代。长期的“低端锁定”导致企业对应用智能制造装备的意识不强烈,对智能工厂、云制造、物联网和3D 打印等技术更是知之甚少。当前,辽宁省传统制造业在技术、工艺和产品等多方面存在“低端锁定”现象,造成传统制造业长期陷入路径依赖,企业创新意识不强,缺乏技术创新的原动力。

(二)制造业整体技术水平落后

与欧美发达国家相比,我国智能制造产业发展起步较晚。“十二五”期间我国将发展高端装备制造业作为主攻方向,开始关注传统制造业的智能化转型和高端智能制造产业的发展。当前,我国与欧美和日本等制造业先进发达国家相比,高端制造业的整体技术水平还有一定的差距,重要核心技术和关键零部件对进口的依赖度仍然较大,严重制约了辽宁省的智能制造业产业的整体发展。

(三)企业智能化改造的动力和信心不足

传统制造业智能化改造中重要环节之一是装备信息化建设。产业技术装备升级需要较大规模的前期资金投入。当前,受到疫情和东北区域经济整体情况的影响,传统制造业领域的一些民营企业由于缺乏金融信贷支持和政策扶持,企业智能化改造的动力和信心不足,存在政府补贴就改造、政府不补就不改的问题,企业智能化转型升级的内生动力和主动性不足。

(四)工业互联网基础设施建设较为薄弱

工业互联网是支撑现代产业体系的重要基础设施。辽宁省存在着传统产业向现代产业转型升级的客观需要,工业互联网的建设规模与质量制约着辽宁省传统产业转型升级的进程。当前,辽宁省传统制造业与智能制造的产业融合仍然处于起步阶段,信息化与工业化尚未实现真正的均衡发展,并且以往的互联网基础设施由于经济发展的需要而主要集中于商业领域,所以,工业互联网的发展水平不高,与世界上其他智能制造发达地区仍存在着较大差距。

(五)智能化领域结构性缺工现象明显

智能制造是信息技术、智能技术和先进制造技术的有机融合,智能制造业的发展既需要传统制造业的产业工人和高端制造业人才,也需要计算机、互联网、人工智能、工业信息化和工业互联网等领域的高端人才,以及针对制造业智能化转型升级的管理人才。当前,辽宁省具备雄厚的产业工人基础,但多数都集中在传统制造业,对智能制造的技术和管理了解不足。智能制造装备的应用,使制造业企业对低技能的一线工人的需求大幅减少,而对从事机器维护和研发等高层次人才的需求逐渐增加。辽宁省当前对于高层次人才的吸引力相对落后于北京市、长三角和珠三角地区,未能形成高科技人力资源的集聚效应,智能制造产业结构性缺工现象明显,这也成为制约辽宁智能制造产业发展的瓶颈。

四、辽宁省智能制造业产业发展的对策建议

(一)明确智能制造产业战略定位,切實做好三篇大文章

要结合区域自身特征和产业基础,尽早明晰区域产业发展的战略定位。比如,德国突出技术理论方面进展,强调智能生产与智能工厂;美国则更加注重整体系统性能的发挥,强调智能系统、智能设备、智能决策三个要素的协同使用,将系统优势发挥到最大化;我国则结合德美优势,将智能制造作为信息化、工业化深度融合的主攻方向。当前,产业战略定位不明晰成为制约辽宁省由制造业大省向制造业强省转变的阻碍因素。习近平总书记已经为我们开出了具体的“药方”,点明了“破题”方法。2018年9月,习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上明确指出,要改造升级“老字号”,深度开发“原字号”,培育壮大“新字号”,做好“三篇大文章”。2021年年初,辽宁省省政府陆续编制《辽宁省新一代信息技术于制造业融合发展行动方案(2021—2023年)》、《辽宁省关于促进人工智能和实体经济深度融合的实施方案》,这些方案都旨在推进人工智能全面赋能实体经济发展,加快推动“新字号”实现重点突破,为结构调整“三篇大文章”赋能增效。辽宁省应紧跟国家战略步伐,结合省情实际,进一步细化智能制造的产业战略定位,以智能制造为突破口,切实做好三篇大文章。

(二)实施创新驱动发展战略,积极建设智慧型、创新型省份

科技实力较弱和科技人才的储备不足是辽宁省制造业智能化转型升级的最大障碍。辽宁省应从技术创新、金融支持、政策引导、管理创新等方面,持续推进创新驱动发展战略。一是完善创新孵化体系。孵化器是把知识成果向实际应用转化,真正将知识价值变现的重要平台。积极构建完善的产业孵化体系,为知识产业的创新与变现提供全产业链的服务。二是强化政产学研资合作。积极与科研机构合作,设立研发中心;或者与知名高校科研院所开展研发等合作,进行协同创新,建立“实验室-生产厂商-消费者”的全产业链“产学研用”创新模式,真正实现创新活动的一条龙变现。三是注重对创新型企业的政策支持通过资金补贴、政策扶持等手段激发企业创新热情,发挥企业在创新中的主导作用。

(三)努力提升智能制造业“四基”水平,增强智能化基础设施支撑能力

一是牢牢抓住传统制造业智能化的关键技术和产业。首先要找好突破口。辽宁省传统优势产业中,装备制造、数控机床、机器人、轴承、集成电路等关键材料和基础零部件(元器件)的智能化程度仍然很低,还有较大的发展潜力和空间。二是以智能化助推传统能源产业绿色化发展。辽宁省在化工、钢铁、煤炭和金属制品制造业等传统老工业中亟须通过智能化改造加快绿色制造工艺的应用,实现资源高效利用和节能发展。三是补齐并延长智能制造产业链条。在全球价值链中升级产业能级,加强供应链、产业链和价值链上的国内外企业的协同合作,组建产业联盟,推进产业链整体水平提升。

(四)以产业智能化为方向,推动传统制造业转型升级

一是推动传统优势产业转型升级。要加大推动传统制造业创新发展力度,加快推进传统产业的自动化进程,加快机器人的研发,并积极向各个领域进行推广使用;同时,加大政策扶持力度,积极搜集国内外先发地区的先进技术和经验,积极引进技术含量高的企业与项目,率先在有条件的传统优势产业中培育一批智能工厂、数字化车间,打造成示范试点项目。鼓励企业通过科技创新手段提高在价值链中的地位,大力推进制造业的服务化、定制化。二是大力发展战略新兴产业。实施集群化发展战略,结合我省制造业优势基础和国内外市场需求,大力发展新医药、新能源、新材料、集成电路、高端装备制造等战略性新兴产业,并以产业园、技术链、产业链、产品链为依托,实现产业发展集群化、规模化、集约化、高端化。

(五)加强人才引进和培养力度,完善人才管理培养体系

辽宁省实施“制造强省”、“辽宁制造2025”战略亟需一批工程技术和高端信息技术人才。要加快高技能型紧缺人才队伍建设,加强载体建设,为高技能型紧缺人才的发展提供平台。一是搭建海外引智平台,畅通高水平人才引进的绿色通道。鼓励企业依托科研攻关项目引进国内外高水平人才,积极吸引海外留学人员带着创业项目进驻辽宁。二是创新柔性人才流动机制,促进高技能紧缺人才到辽宁省智能制造业企业进行技术交流,共享优质智力资源,强化科研机构、高等院校与企业的技术对接与技术成果转化。三是加大智能制造装备领域高层次人才的引进和培养力度,加快引进一批智能制造方面的创新团队和高端人才。政府出台创新人才引进优惠政策,加大人才引进扶持力度,以高端人才的集聚带动智能制造装备产业的快速发展。四是大力发展继续教育、职业教育和企业培训,鼓励企业加大职工职业技能培训的投入力度,支持龙头企业、核心企业和有条件的高校、高职院校开展协同育人,培育具有“工匠精神”的应用型人才。

(六)把握自贸区和“一带一路”契机,提升产业国际合作水平

辽宁省具有对外合作的天然“五缘”优势。近年来辽宁省对外产业合作力度和规模大幅度提升,引进了一批大企业、大项目。此外,辽宁省有国家大政策扶持,有自贸区落地和国家“一带一路”战略的实施,这些都为辽宁省制造业对外合作带来了新的发展机会。在自贸区方面,辽宁省已经具备了自贸区这样的优质开放平台,应该充分利用自贸区体制机制具有的灵活创新、先行先试的政策优势,以改革和创新为动力,对于过剩产能开展国际产能合作,积极开拓国际新市场,促进产业结构优化与经济持续发展。当前,辽宁省应牢牢抓住自贸区和“一带一路”的发展契机,持续加强开放力度,强化辽宁省的对外高新技术合作,以智能制造为抓手,推动制造业转型升级,实现从“辽宁制造”向“辽宁智造”转变。

参考文献:

[1] 葛东东.“智能+”:为制造业转型升级赋能.[J].人民论坛,2019,(33):66-68.

[2] 韩美琳,徐索菲,徐充.东北地区制造业智能化转型升级的制约因素及对策思考[J].经济纵横,2020,(4):104-109.

[3] 张文利,周友良.我国智能制造装备产业发展的调控策略[J].经济纵横,2016,(12):87-90.

[4] 刘佳斌,王厚双.我国装备制造业突破全球价值链“低端锁定”研究——基于智能制造视角[J].技术经济与管理研究,2018,4(1):113-117.

[5] 李永红,王晟.互联网驱动智能制造的机理与路径研究——对中国制造2025的思考.[J].科技进步与对策,2017,(16):56-61.

[6] 黄燕芬.德国工业战略2030:背景、内容及争议[J].人民论坛·学术前沿,2019,(20):76-91.

[7] 张志元,李娟娟.新旧动能转换视角下东北制造业高质量发展研究.[J].长白学刊,2021,(3):109-119.

[8] 贾国云.我国智能制造装备产业发展问题研究[J].行政事业资产与财务,2020,(6).

[9] 中国社科院工经所课题组.以智能制造驱动中国制造转型升级[J].现代国企研究,2017,(23):46-50.

[10] 苏向坤.“中国制造2025”背景下老工业基地制造业转型升级的路径选择[J].经济纵横,2017,(11):78-83.

[责任编辑 柯黎]