小学数学教学中学生倾听能力培育探究

2022-05-14柯丽琼

柯丽琼

在发展学生核心素养的背景下,学生学习方式悄然发生改变,学生的课堂学习逐步走向深度学习。课堂倾听是深度学习发生的基础与前提,学会倾听是学会学习的重要表现。数学教学中的倾听不是简单地用耳朵听,是通过感官器官、文字交流等方式接受言语、非言语信息,进而通过思维活动达到对数学本质认知、理解的全过程。它是一种能力,也是一门艺术。日本著名教育家佐藤学先生在《静悄悄的革命:课堂改变,学校就会改变》一书中指出了倾听与学习的关系[1]。他主张倾听是学习的基础,学校的教育改革应该从相互倾听开始,应用心听每一位学生的发言,并认为在倾听的基础上进行指导比仅仅鼓励学生多多发言更重要。小学数学课堂教学中,培养学生懂倾听、会倾听,能引发学生思考,使学生对知识的理解更深入、全面,使学生的思维完全打开,有利于学生开展深度学习。但倾听能力不是与生俱来的,不是短时间内能一蹴而就的,需在后天学习过程中通过长期的重视与训练中获得,最终使倾听慢慢转变成一种自然而然的习惯,从而助推学习能力的提升,使学生成为一个会学习的个体[2]。

一、紧扣基本,形成课堂倾听文化

学生真实有效倾听学习的展开,要从数学课堂学习及学生个体发展需求出发。安全、安心的倾听氛围的创设与倾听规章制度的建立与实施,是倾听学习能否有效开展的基本首要前提。紧扣这两个首要前提,有利于学生彼此之间真正相互倾听、理解与悦纳,形成良好的课堂倾听文化。

(一)营造氛围,创设良好倾听环境

课堂教学中,倾听能否真实地发生,创建安全的、平等的、舒适的倾听环境是至关重要的。倾听环境如何创设呢?首先,营造外在的良好物理环境使学生放下心防,使他们想听、愿意听。如教室的布置应是温馨的,光线是柔和的;又如诉说者表达时,学会根据倾听对象数量不同采用相应的音量进行发言,使倾听者听得舒适。其次,师生、生生之间的关系是平等的,彼此之间互相尊重。学生要有良好的课堂倾听习惯,不抢话、不私下讨论、不取笑、爱思考、敢表达;教师不随意干扰学生表达,倾听时表情舒展放松,有亲切感,为学生展示良好的倾听状态。再次,从心理上看,学生、教师要在课堂中学会暂时清空自我,带着学习的心态倾听他人的想法。最后,课堂上需给予学生足够的时间和空间进行思考与表达,学生想得深、说得透,倾听学习才能真实有效,倾听才能更具有价值[3]。

(二)共同约定,建立课堂倾听规则

在倾听能力的培育过程中,学生是最重要的执行主体。因此结合不同年级学生的年龄特点与学习规律,根据不同班级学生的实际情况,与学生共同探讨、约定实现课堂倾听的具体方式,共同制定出班级倾听规则,使倾听有“章”可循,有“法”可依,让倾听培养有效实施。需注意的是倾听规则的建立,学生是主体,教师帮助学生明确倾听的重要性,在必要时组织、指导规则的落地。有了规则,还需和学生一起商讨如何在学习中具体执行,并在教学中反复实践,必要时可改进、完善,帮助学生学会倾听[4]。

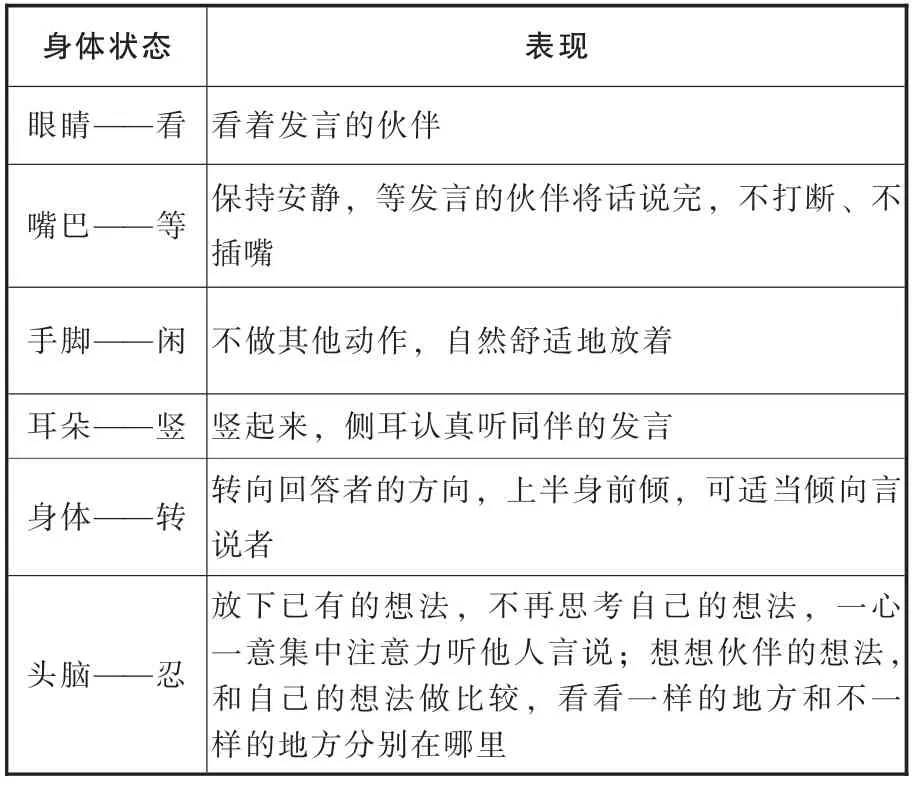

班级倾听规则是学生自己定的,他们打从心里会更愿意主动遵守,这为提升学生倾听能力打响关键性的“第一炮”。同时,制定的规则可在班级墙或黑板等醒目的地方张贴,既是提醒又是引导,使学生在学习中自觉遵守,并学会倾听,这对低年级学生更具有指引价值。如厦门市海沧区芸景实验小学蔡秋阳老师接手的一年级,学生处于倾听习惯养成的一个非常重要的关键期。蔡老师于学期初引导学生认识倾听的重要性,并和学生协商初定倾听小规则(见表1),在接下来的教学中慢慢引导、培养,助力学生逐步学会倾听,提升学习效率。

表1 班级倾听小规则

蔡老师首先通过和学生商定如何呈现最自然的倾听姿态,如表1 所述。再借助朗朗上口的儿歌提醒学生时刻要记住如何倾听:“身坐正,脚放平;不急举手,侧耳听;会思考,能判断;我会做个文明小听众!”并在黑板的一角上粘贴简单的课堂用语,引导学生言之有序地表达倾听后的想法,如发言前先说“请大家看过来”,聚焦学生的目光,集中学生的注意力,又如“我听懂了……”“我认为他(她)说的是对的(不对的),因为……”“刚刚他(她)说……”等,让学生学会简单有条理地尝试表达自我想法。

二、精设任务,引发真实深入倾听

李政涛教授指出人人都有倾听和被倾听的需要,倾听是一种多感官交织融通的行为,它不只是“听”,也包括了“看”,更涉及“想”和“思”[5]。认真倾听的过程,也是思维运作的过程,更是思维能力提升的过程。由此引发思考,有效、高效的倾听学习,需根据不同的教学内容和学生的学习规律,紧扣数学知识本质,精准提炼核心问题,并围绕问题设计有开放性、有一定思维含量的关键性学习任务,促使学生展开探究性学习。任务不强调多,专注于少而精,一般控制在三个以内,能激发学生主动深入探究的积极性。让学生围绕有意义的、开放式的探究任务展开学习,一定要注意需有足够的时间作支撑,学生才有机会展开深思考与真表达。完成探究任务后,每个学生会有多元的思考,不同的学生有不同的想法,在充分互动交流的基础上,展开探究性、理解性、回应性倾听学习,从而促进倾听学习的深入开展,使学生思维更活跃、开阔,理解与认知也更深、更透。

如“认识周长”一课,提炼核心问题“什么是周长”“怎么度量图形的周长”,并围绕核心问题设置情境。

任务1:什么是周长,请举例说一说?

任务2:想一想,图1 中这两个图形的周长分别是多少,同桌互相说一说自己是怎么量的。

图1 任务2 例题

两个问题情境具有广泛空间,生活经验与已有认知水平不同的学生会产生不同的思考。学生围绕关键任务充分展开自我思考、实践,有准备地倾听,再与同桌、小组、班集体展开交流、对话。每一个学生都有机会在不同对象群体中把对周长的自我理解展示出来。没有想法的,可从倾听他人发言中获取灵感;思考不完整的,可在倾听中逐步得到自我完善;有不同想法的,可丰富自我思考。不同群体在不断的倾听互动中逐步提升对周长本质的深刻理解与认识。在与他人进行互动倾听碰撞中,彼此之间既充分展示对周长认识和测量的想法,还在交流中学会互相补充、学习,思维和学习方法得到一定的发展,合作意识得到提升,表达、倾听、创造等学习能力得到增强。

三、激发表达力,助推提升倾听实效

倾听的数学课堂是充满对话与互动的智慧课堂。倾听与表达相辅相成,密不可分,为促进学生愿意、主动倾听他人言说,寻找多元的方式方法巧妙提高诉说者的表达力是一个非常好的途径。首先可提供学生感兴趣的数学化或生活化的情境,增加数学课的趣味性,充分调动学生的积极性,促使学生想看、想听、想说。其次,倾听后要注意及时反馈、内化,这既是自我表达的前提,也是对他人表达倾听的理解与回应。反馈时要讲究方式方法,可借助书面语言表达,如引导学生用不同颜色的笔随时做简要摘录或记录自己的收获,也可借助引导语培养学生有条理地表达倾听后的观点,如“听完他的想法,我听懂了……”“我点评的是……的观点,他认为……”“我欣赏他的发言,但我反对……”等,让不同层次的学生在听懂他人想法的同时学会复述、转述、分析、质疑他人的想法。同时,还可指导学生努力尝试借板图板画、肢体动作、面部表情、语速语调变化等多样化的形式,和语言表达相结合,提高学生表达力,丰富倾听的“观赏性”,吸引倾听者倾听,助力倾听质量的提升。

教学中还需特别关注,若要学生有充分表达自我想法的机会,实现更多元、多向的倾听学习,合作性学习是一种很好的学习方式。每个学生都是独立的个体,在学生充分独立思考、探索的基础上展开小组或集体合作式学习,让每个学生有更多的机会真实参与学习过程,增加了表达自己想法与倾听他人想法的时间与空间,丰富了倾听形式与内容。这时,不同的学生呈现不同的思维方式,展现不同的作品,师生之间、生生之间彼此耐心、认真倾听他人的言说,学会欣赏、尊重他人,也在学会倾听他人的基础上懂得倾听自我,实现更高质量、高层次的倾听[6]。

四、善用激励,建立倾听评价机制

在倾听教育的日常教学实践中,及时对学生的倾听能力进行评价也是非常重要的。每个人都希望自己能获得他人的肯定,有效评价是对学生倾听能力提升最好的激励。尤其教学对象是小学生,他们年龄小,如果得到他人的肯定与赞赏,参与学习的积极性、主动性会更强。因此,要想学生愿意倾听、会倾听,用好激励评价这一“法宝”至关重要。为了激发和满足学生的成就感,可在班内与学生共同商讨、建立奖励机制。如数学课堂“倾听小能手”评选、颁发“倾听勋章”等外在激励方式,激发学生倾听动力,加强学生倾听的欲望[7-8]。那谁来评价学生的倾听质量呢?教师与学生都是评价的主体。师生真实、恰当而又充满感情的及时评价对激发学生倾听兴趣、提升倾听质量有着很大的促进作用。比如对学生倾听后的及时反馈,师生可点头微笑、送掌声、竖大拇指表达肯定赞赏之意;又如,学生发言得到同学鼓掌后,通过提问“他的发言好在哪?”等问题引发学生在倾听中学习他人优秀的做法;或在课末总结回顾环节,设置“在今天的学习中,哪个同学的回答让你留下深刻印象?”“在这一节课学习中,你听懂了什么?”等问题,帮助学生倾听、欣赏他人的同时学会反思倾听过程,进一步提升学生的倾听能力。

教育,从倾听开始;倾听,是一种智慧。倾听着的数学课堂教学实质是教师和学生联结成积极主动倾听、思考并回应的智慧学习共同体。这个共同体运作过程中,课堂上的教与学的方式均会发生改变,学生肯定还是学习的主体,教师在课上成为学习的参与者,也是一名“学生”。彼此在互动、对话中形成生生、师生之间的多向倾听学习关系,帮助学生养成良好的倾听能力,促使学生在真实的倾听中深度学习,发展高阶思维与提升学习能力,为个人终身发展奠定扎实的基础。