主动呼吸循环技术护理在慢性阻塞性肺疾病患者中的应用效果

2022-05-14廖芳苹

廖芳苹

【摘要】 目的 分析主动呼吸循环技术护理在慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者中的应用效果。方法 选取2020年1月至2021年10月医院收治的COPD患者160例为研究对象,按照性别、年龄、病程组间均衡匹配的原则分为对照组和观察组。对照组给予常规呼吸科护理,观察组在对照组基础上给予主动呼吸循環技术护理。比较两组患者的肺功能指标以及动脉血气指标。结果 护理前,两组患者的用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气容积(FEV1)、动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、动脉血氧饱和度(SaO2)指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);主动呼吸循环技术护理后,两组患者FVC、FEV1指标都升高,但观察组FVC、FEV1指标高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);PaO2、PaCO2、SaO2指标都有所改善,但观察组PaO2、PaCO2、SaO2指标改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 主动呼吸循环技术能够改善COPD患者肺功能及动脉血气指标,更有利于患者病情的改善和恢复。

【关键词】 慢性阻塞性肺疾病;主动呼吸循环技术;肺功能;动脉血气指标

中图分类号 R000 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2022)09--03

慢性阻塞性肺疾病(COPD)是严重威胁人类健康的常见疾病之一。据研究统计,其社会和经济负担为第5位,在我国40岁以上人群中的患病率达8.2%,COPD患者平均每年发生0.5~3.5次急性加重,平均住院费用高达11598元,其中75%的COPD患者日常生活受到不同程度的影响[1]。COPD患病周期长,肺部结构出现改变,气道阻力增加,痰液难以咳出,痰液积存在气道内,既影响治疗效果又增加患者主观不适,最终导致肺功能下降,在经济和精神上带来巨大压力,严重影响着患者的生活质量以及患者生命健康[2-3]。本研究主要探讨主动呼吸循环技术在慢性阻塞性肺疾病中的应用价值,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年1月至2021年10月医院收治的COPD患者160例为研究对象。纳入标准:①符合临床关于慢性阻塞性肺疾病的诊断标准;②年龄40~75岁;③自愿参与此次研究,配合度良好。排除标准:①妊娠期及哺乳期妇女;②合并有严重心、肝、肾等重要脏器疾病或血液系统疾病患者;③配合度差或中途退出的患者。按照年龄、性别、病程组间均衡匹配的原则分为对照组和观察组,各80例。对照组男性45例,女性35例;年龄40~73岁,平均53.29±6.33岁;病程2~15年,平均9.24±2.57年。观察组男性42例,女性38例;年龄42~75岁,平均52.98±6.18岁;病程3~13年,平均10.02±2.34年。两组患者年龄、性别、病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过医院伦理委员会审批。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 给予常规呼吸科护理,主要内容包括:

(1)氧吸入护理:护理前20min给予低流量氧吸入护理,同时在护理过程中针对患者的面色、神智以及呼吸情况、咳嗽咳痰情况给予密切关注,防止不良事件发生。

(2)健康宣教:对患者及家属讲解疾病知识以及症状管理和情绪管理等相关知识,旨在提升患者认知水平,确保其积极配合临床治疗及护理。

(3)情感支持:加强同患者沟通交流,全面掌握患者基本情感情况,同时在护理期间注重给予患者更多的人文关怀,鼓励患者,使其在住院治疗期间感受到被关爱和被尊重的情感体验,从而缓解患者心理负担。

(4)家庭支持:做好家属解释和教育工作,鼓励给予患者更多的亲情陪伴,让患者充分的感受到源自于家庭的温暖,从而燃起患者康复的信念,提升其治疗配合度和依从性。

(5)呼吸功能训练:教育患者缩唇呼吸,即收紧腹部同时使用手指轻轻按压,经鼻子吸气,暂停2s后再以缩唇状呼出气体,每分钟进行6~8次循环练习,每组进行时长10~15min,每日进行3~4组。

1.2.2 观察组 在对照组基础上给予主动呼吸循环技术护理,主要内容包括:

(1)呼吸控制训练:①缩唇呼吸训练方式同对照组。②腹式呼吸训练,帮助患者进行轻柔的潮气量呼吸,把手放于患者腹部,引导患者进行腹式呼吸。

(2)胸廓扩张呼吸法训练:又称深呼吸训练,指导患者将一只手臂放置于胸部,对在进行吸气动作时胸部的扩张情况进行感受,在吸气结束后屏气,随后进行缓缓呼气,如此循环练习3~5次。

(3)用力呼气技术训练:主要是由1次或2次的哈气动作组成,最后以正常吸气动作结束,训练过程中要保持声门的打开状态,将腹部和前胸部肌肉收缩,随后指导患者采取小或中量的肺容积呼气,发出无声的“哈”,而后指导患者进行有效的咳嗽,如此进行呼吸控制和循环练习。

1.3 观察指标

(1)肺功能指标:使用肺功能仪对患者肺功能指标在护理前及护理1周后进行测定,主要包括用力肺活量(FVC)以及第1秒用力呼气容积(FEV1)。

(2)动脉血气指标:使用血气分析仪在护理前及护理1周后测定患者的动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)以及动脉血氧饱和度(SaO2)。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计量资料用“±s”表示,组间均数比较用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

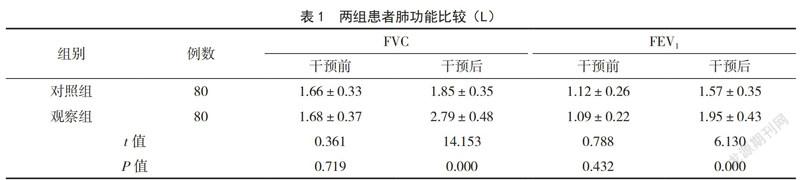

2.1 两组患者肺功能情况比较

护理前,两组患者的FVC、FEV1指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);主动呼吸循环技术护理后,两组患者FVC、FEV1指標都升高,但观察组FVC、FEV1指标高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者动脉血气指标比较

干预前,两组患者PaO2、PaCO2、SaO2指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);主动呼吸循环技术护理后,两组患者PaO2、PaCO2、SaO2指标都有所改善,但观察组PaO2、PaCO2、SaO2指标改善程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

COPD是目前临床上比较常见的一类呼吸系统疾病,患者在住院初期,往往由于病情的变化导致呼吸道分泌物增加、粘稠而不易排除。临床对于这一疾病的治疗,往往采取积极的药物促进排痰治疗,同时也会辅以相应的物理疗法,旨在能够更好的促进排痰和改善患者的肺功能[4]。

王扬洁[5]在研究中提出,对于COPD患者在治疗过程中配合相应的护理干预,虽然能够达成一定的促进排痰和改善患者肺功能的效果,但并不能很好的满足临床治疗需求。主动呼吸循环技术属于一类全新的胸部物理疗法,能够快速的清除机体支气管内过多残留分泌物,从而在促进患者肺功能及动脉血气功能改善方面发挥突出的价值。而且该疗法还具有着简单易学、可控性好以及无需借助外力等诸多优势,因此一经问世在临床界也得到了快速的普及。关于主动呼吸循环技术在COPD患者中的应用价值,通过此次研究也可以得到有力证实。

本次研究中,观察组肺功能指标改善情况以及动脉血气指标情况均明显的优于对照组,这一结果和王怀东[6]、郑敏[7]等的研究成果相一致。究其原因主要在于:主动呼吸循环技术主要包括了呼吸控制、胸廓扩张呼吸以及用力呼气技术三个维度,其中呼吸控制训练,能够促使机体腹腔内压力变化,进而能够更好的增加患者的呼吸潮气量,也能够保证最大的吸气量,此外依托缩唇所形成的微弱阻力,不仅促使患者的呼气时间明显增强,同时也使得气道压力明显增大,最终使得气道塌陷问题得到了显著的缓解。

综上所述,主动呼吸循环技术护理更有助于改善COPD患者肺功能及动脉血气指标,值得在临床推广使用。

4 参考文献

[1] 黄莹,吕妍,王冬梅.主动呼吸循环技术对胸部创伤患者肺功能康复的影响[J].中华肺部疾病杂志(电子版),2021,14(6):749-752.

[2] 吕钦.主动呼吸循环技术对支气管扩张病人排痰效果及临床症状改善的影响[J].全科护理,2021,19(35):5010-5013.

[3] 沈美頔.护士主导的主动呼吸循环技术联合超声促渗技术对COPD病人排痰效果的研究[D].吉林大学,2021.

[4] 刘娜,黄燕玲,齐濛.主动呼吸循环技术在AECOPD辅助治疗中的应用[J].武汉大学学报(医学版),2021,42(5): 825-827+845.

[5] 王扬洁.主动呼吸循环技术(ACBT)联合传统呼吸功法训练治疗COPD患者稳定期的临床研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(98):26-27.

[6] 王怀东,张琳,彭翙君.主动呼吸循环技术在呼吸衰竭患者中的应用研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(9):78.

[7] 郑敏,张丽,甘秀妮.COPD急性加重期实施主动呼吸循环技术联合体位引流干预的可行性研究[J].重庆医学,2017,46(35):5011-5013.

[2022-01-24收稿]