益气活血方应用于胃息肉镜下治疗术后患者疗效评价

2022-05-14王玖周莉刘刚熊国卫王增增

王玖 周莉 刘刚 熊国卫 王增增

【摘要】 目的 观察益气活血方对胃息肉镜下治疗术后患者的临床疗效。方法 以2018年3月- 2021年6月医院收治的80例胃息肉内镜下治疗术后患者为研究对象,采用随机数字表法结合组间均衡可比的原则分为观察组及对照组,每组40例。对照组采用泮托拉唑治疗,观察组在此基础上予以益气活血方治疗,6周后复查胃镜。比较两组患者的临床疗效,并随访6个月,观察远期疗效。结果 治疗后,观察组总有效率为95.0%,对照组总有效率为75.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。末次治疗结束6个月后,观察组治愈率高于对照组(97.5%VS80.0%),差异有统计学意义(P<0.05)。结论 益气活血方可缓解胃息肉镜下治疗术后患者的临床症状,防止复发。

【关键词】 益气活血;内镜下治疗;胃息肉

中图分类号 R259 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2022)09--03

胃息肉(Gastric polyps,GP)是指宽基底或带蒂隆起的良性上皮息肉,起源于胃黏膜或黏膜下层,向胃腔突出[1]。其起病隐匿,病因并不十分明确,临床表现缺乏特异性。随着内镜技术的日益普及、不断精进,GP临床检出率呈逐年增长趋势。目前国内外尚无确切大样本流行病学数据研究。但随着人们对胃息肉的认识不断深入,发现其具有多发、复发甚至癌变倾向,且已被认为是癌前疾病之一,治疗及预防复发尤为关键。

临床上治疗胃息肉首选内镜下切除。术者在手术同时可采集息肉标本,进行病理检测。因其具有创面损伤小、 手术风险小、患者痛苦少、修复愈合快、治疗费用低的特点,目前在国内外已得到广泛普及[2]。本研究中心在临床工作中审因求证、辨证论治,谨守其病机、病性,以“健脾益气通络,活血祛瘀散结”为基本治则,运用益气活血方加减治疗胃息肉,取得一定疗效。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以2018年3月- 2021年6月于医院行胃息肉镜下治疗的80例患者为研究对象。诊断标准:参照《消化系统疾病的诊断与鉴别诊断》[3]、《上消化道内镜学》[4]中的诊断标准及病理形态学诊断标准。镜下息肉形态标准采用山田分类法分为四型。病理形态学根据Morson分类分为腺瘤性息肉、增生性息肉、炎性息肉、错构瘤性息肉(胃底腺息肉、异位胰腺等)[5]。采用随机数字表法结合组间均衡可比的原则分为观察组及对照组各40例。其中观察组男性16例,女性24例;年龄19~62岁,平均47.6±8.5岁;胃息肉发生部位分别为贲门2例,胃底27例,胃体23例,胃角2例,胃窦13例。对照组男性21例,女性19例;年龄23~65岁,平均49.3±9.1岁;胃息肉发生部位分别为贲门1例,胃底31例,胃体20例,胃角4例,胃窦15例。两组基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审批同意。

1.2 治疗方法

胃息肉镜下治疗:术前完善血常规、凝血四项检查,如有明显异常者需纠正后再手术。长期服用抗血小板聚集药物患者先停药2周。术前15~30min肌注地西泮镇静。其他准备同普通胃镜。所有病例先根据息肉形态选取不同镜下治疗方案。常规操作胃镜,距病灶边缘1cm处行肾上腺素生理盐水(1:10000)黏膜下注射,使病灶充分隆起。予热活检钳高频电凝灼除直径≤0.6cm的广基扁平息肉,选取圈套器高频电凝套切切除大于0.6cm息肉。过大息肉可分期处理。术中息肉取组织固定于10%中性福尔马林中送病理檢测。术中出血以电凝止血,创面予钛夹夹闭。术后禁食禁水并卧床2d,后改为流质饮食2d,并逐步过渡到正常饮食,住院1周。术后药物治疗。

1.2.1 对照组 术后1周内静滴注射用泮托拉唑治疗,每次40mg,1次/d。1周后改为口服泮托拉唑钠肠溶胶囊,每次40mg,1次/d,晨起饭前服用。一个疗程为2周,治疗3个疗程。

1.2.2 观察组 在对照组基础上应用益气活血方加减治疗。组方如下:黄芪15g、党参15g、炒白术10g、茯苓15g、陈皮10g、黄芩6g、丹参10g、莪术10g、蛇舌草30g、仙鹤草15g、白及6g、炙甘草3g。辨证加减:若气滞血瘀、腹痛明显,加炒白芍12g、元胡10g、川楝子10g等疏肝行气止痛;若痰湿内生,脘腹胀满,纳呆食少,便溏者,加苍术10g、厚朴6g、白豆蔻10g等健脾化湿;若寒邪克胃,胃脘隐痛,喜温喜按,加桂枝6g、干姜5g。日1剂,水煎熬取浓汁400ml,早晚餐后一小时温服。随症状辨证加减调整用药。期间停用其他治疗本病的相关药物,并嘱患者规律饮食,戒烟酒,避免辛辣刺激肥甘厚味之物。一个疗程为2周,治疗3个疗程。

1.3 观察指标

(1)临床疗效:参考《中药新药临床研究指导原则》[6]。所有病例于治疗前后分别记录主要临床症状(主症:胃脘痛、嗳气,痞满胀闷、反酸;次证:烧心嘈杂、恶心呕吐、纳呆食少、便溏腹泻),并评定积分:按重、中、轻、无分级,主症分别赋值6、4、2、0分,次症则赋值3、2、1、0分。采用尼莫地平法,疗效评分=[(治疗前总积分数-治疗后总积分数)/治疗前总积分数]×100%。临床痊愈:疗效评分≥95%,临床症状消失或基本消失;显效:70%≤疗效评分<95%,临床症状明显改善;有效:30%≤疗效评分<70%,临床症状明显好转;无效:疗效评分<30%,临床症状无改善甚或加重。

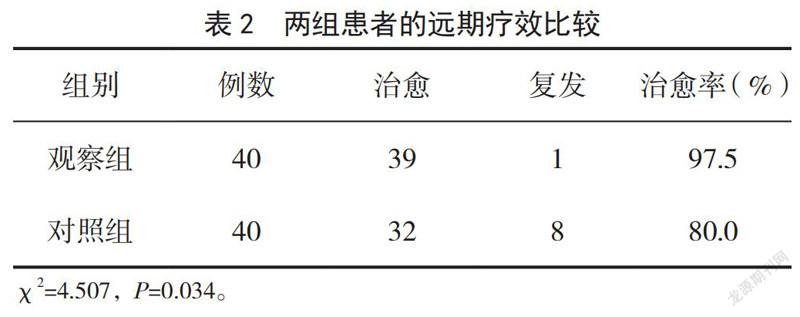

(2)远期疗效标准:两组均在治疗结束后复查胃镜,进行疗效评估,并随访6个月进行远期疗效评估。治愈:治疗结束后复查胃镜显示息肉消失,6月后再复查胃镜仍未见胃息肉;复发:治疗结束后息复查胃镜显示息肉消失,6月后再胃镜复查显示息肉再生并经病理检查证实。

1.4 统计学处理

采用SPSS 19.0统计软件进行数据分析。计量资料用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的临床疗效比较

观察组的总有效率为95.0%,高于对照组的75.0%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者的远期疗效比较

观察组的治愈率为97.5%,高于对照组的80.0%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

3 讨论

胃息肉是消化科临床常见疾病之一。其起病隐匿,临床多无特异性症状,多数患者因腹痛、嗳气、腹胀、恶心、呕吐、反酸、烧心等急性消化道症状发作,行胃镜检查时发现。同时多伴有胃粘膜急性病变如胆汁反流、糜烂性胃炎、消化性溃疡等。病理组织学上将胃息肉分为腺瘤性、炎性、增生性、错构瘤性等。国内临床研究显示增生性、炎性息肉最常见,以胃体、胃窦多见;胃底腺息肉常发生于胃低及胃体;腺瘤性息肉多位于胃窦部,其发病率较低,恶变程度较高,有研究表明恶变率可达40%~70%[7];小部分错构瘤性及增生性息肉亦可发生癌变。

现代医学认为胃息肉的发生与遗传易感、幽门螺杆菌(H.pylori)感染、慢性炎症刺激、胆汁反流、长期应用质子泵抑制剂(PPI)等有关。国内外认定胃息肉检测的金方法为电子胃镜。其主要治疗方法亦是以内镜下切除术为主。内镜下切除术分为高频电凝电切术、微波灼除术、内镜下黏膜切除术(Endoscopic mucosal recection,EMR)、激光法、氩离子凝固术、尼龙丝及橡皮圈结扎法、射频法等。目前应用最广的是高频电凝电切术,其主要利用高频电流产生热效能凝固病变组织,使其坏死、脱落,从而切除息肉。EMR是一种新型的内镜下治疗手段[8],通过黏膜下注射分离病灶组织相对应的黏膜层、黏膜肌层,并采用套圈器切除隆起的息肉。与电凝切术相比,内镜下黏膜切除术能更加清晰地显示病灶,同时套圈器可全部清除病变的黏膜组织,减少复发风险和远期并发症。尽管EMR可减少粘膜出血甚至穿孔概率[9] , 但PPI一直是预防及治疗的基础药物, 可促进溃疡愈合、止血及预防再出血的发生。

中医学在息肉方面的认识,最早见于《灵枢》:“寒气客于肠外,与卫气相搏……息肉乃生。”息肉的病因较为复杂,历代医家不断探究,认为本病多因外感内伤等致脾胃虚损,运化失司,气血瘀滞,痰浊内生,湿邪困遏,以致气、瘀、痰、湿相互搏结,日久积聚而成息肉。李东垣[10]提出:“胃虚则脏腑经络皆无以受气而俱病”。闫玲玲[11]等认为胃息肉发病根本为脾胃虚弱,气机运化无力,气滞血瘀内停,瘀血湿浊互结,郁于胃膜之下,故成息肉。其病机关键为湿浊、瘀血。本科室在多年临证工作中发现:本病虽治病因素复杂,临证表现多样,病理性质不一,然其基本病机为脾胃虚弱,瘀浊内生。脾胃虚弱为病之根本。胃息肉发病的病机关键及病理基础在于脾胃虚损。胃和脾运,气血充盈,则气机通利,清热湿去。血行通畅,则积结能散,瘀浊自除。故以“健脾益气通络,活血祛瘀散结”为基本治则,运用益气活血方加减治疗胃息肉,取得一定疗效。现代研究亦表明[12],活血化瘀药可增加胃黏膜血供,改善微循环,改善局部缺血缺氧。

益气活血法结合内镜下治疗切除胃息肉,不仅可以减轻术后各种胃脘不适的症状,预防出血,还可增加肉芽组织血供,改善粘膜微循环,从而加快息肉切除后创面修复情况,并防治复发,能收到更好的近期和远期效果。

4 参考文献

[1] Goddard AF,Badreldin R,Pritchard DM,et al.The management of gastric polyps[J].Gut,2010,59(9):1270-1276.

[2] 徐世琴,王小明,黄林,等.内镜下治疗胃息肉的疗效观察[J].四川医学,2012,8(33):1411-1413.

[3] 李兆申.消化系统疾病的诊断与鉴别诊断[M].天津:天津科学技术出版社,2004:114-117.

[4] 许国铭,李兆申.上消化道内镜学[M].上海:上海科学技术出版社,2003:346-349.

[5] Carmack SW,Genta RM,Graham DY,et al.Management of gastric polyps: a pathology-based guide for gastroenterologists[J].Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology,2009,6(6):331.

[6] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则:试行[J].2002.

[7] Andrew F Goddard,Rawya Badreldin,D Mark Pritchard,et al.The management of gastric polyps[J].Gut,2010,59(9):1270-1276.

[8] Oda I, Saito D, Tada M, et al.A multicenter retrospective study of endoscopic resection for early gastric cancer[J].Gastric Cancer,2006,9(4):262-270.

[9] Ahmad NA,Ginsberg GG.Safety and complications of endoscopic mucosal resection[J].Tech Gasrointest Endosc,2002,4(1):10-14.

[10] 李東垣.脾胃论[M].北京:人民卫生出版社,1956:36.

[11] 闫玲玲,高彬,黄驭,等.自拟消痞汤对Hp相关性增生性胃息肉肝郁痰凝气滞证治疗作用的观察[J].中医药临床杂志,2013,25(1):46-47.

[12] 李卫强.从络病论治胃癌前病变浅识[J].实用中医内科杂志,2008,22(8):26-27.

[2021-12-01收稿]