安全感研究综述及展望

2022-05-13万浩东安莉娟

万浩东,安莉娟

(1.河北师范大学 教育学院,河北 石家庄 050024;2.宿迁泽达职业技术学院 综合基础部,江苏 宿迁 223800)

安全感是个体对安全的主观感知,随着上世纪末安全感的概念被引入国内,许多研究者围绕这一变量开展了大量的研究,并产生了一系列有价值的研究成果。然而,由于安全感并非本土产生的概念,因此不同的研究者在对安全感的考量中,或沿用国外对安全感的解释,或探索适合本土的安全感的维度,对安全感下了许多不同的操作性定义,因此安全感的研究虽然丰富,但其本身概念和内容方面存在较大分歧,不利于安全感研究的进一步发展。因此,本文通过对安全感相关研究的综述,一方面对安全感研究已有理论成果进行总结和梳理,从而更好地指导实践工作,另一方面对现有研究中存在的问题进行探讨并对未来的研究方向提出展望,希望能够促进安全感相关研究的整合与发展。

1 安全感的概念

1.1 概念与分类 安全感起源于精神分析理论。马斯洛提出安全感是一种体现在得到或将要得到需要的满足的心理感受。William Blitz强调安全感包含控制的意味。国内广泛采用的是由安莉娟等提出的安全感,由主观确定感和主观控制感两个方面组成。此外,国内外许多学者仍然在尝试提出自己的定义,揭示安全感的内涵。Jacobson等认为安全感是人们对外界危险因素对人身造成伤害的体验和认知。Goldberg认为安全感是人们成熟后发展新技能,探索新事物,建立个人兴趣的基础。陈顺森等提出安全感与风险有关。夏春等将安全感看作是对环境和压力的主观判断,是主观感受到的低威胁、稳定和安全。廖传景等定义了留守儿童群体的安全感,认为其除了一般的确定感和控制感之外,还包括胜任感。

按安全感的主体进行划分,可以划分为人际安全感和自我安全感。按安全感的学科领域进行划分,可以划分为社会安全感与心理安全感。按安全感的状况进行划分,可以划分为特质类安全感与状态类安全感。随着对安全感的深入探索,安全感研究方向开始转向安全感的领域研究,许多社会领域和个人领域也对安全感产生影响。已有研究中所涉及的社会领域有工作或职业不安全感(包括作业安全感)、空间安全感、社区安全感、旅游安全感、食品安全感、生态环境安全感、总体经济形势安全感、社会治安安全感等。个人领域主要涉及个人信息安全感、财产安全感、产权安全感、职业稳定、情绪安全感、健康安全感等。

1.2 测量 国内研究者在不同群体中归纳的安全感及维度也存在差异。其中信效度较好的包括:安全感问卷(security questionnaire,SQ),本土化的安全感量表,分为人际安全感和确定控制感2个维度,安全感越强得分越高,该量表经广泛验证,一致性与稳定性好;不安全感自评量表(self-rating feeling of insecurity scale,SRFIS),分为自我实现与成功、被爱与爱、人际关系、生存4个维度,信效度指标较好;初中生安全感问卷,分为情绪安全感、人际安全感和自我安全感3个维度,安全感越强得分越高,该量表在中学生群体和大学生群体施测的信效度情况均良好;中小学生心理安全感问卷,包括社会安全感、校园安全感、一般安全感和家庭安全感4个因子,各维度内部一致性信度为0.77~0.87,重测信度为0.80~0.89,一致性和稳定性好;留守儿童安全感问卷,包括自我接纳、应激掌握、安危感知、生人无惧状况和人际自信水平5个因子,安全感越强则得分越高,编制者也对其在非留守儿童群体中的适用性进行了检验,结果表明该量表同样适用于非留守儿童;建筑施工作业安全感量表,包括威胁感、控制感、归属感3个维度,得分越高安全感水平越高,该量表信效度良好,且解释率高达91.2%,具有良好的应用价值。

2 安全感研究现状

2.1 国外的相关理论研究

2.1.1 精神分析学派的安全感理论 精神分析理论框架下对安全感的探讨尤其强调个体早期经历对安全感发展的影响。精神分析学派创始人弗洛伊德最早开始探讨安全感的作用,他认为安全感与生俱来,焦虑是安全感的评价性因素。文化精神分析学家霍尼认为早期的儿童想要满足和安全,需要家庭成员来满足。如果家庭不和睦、家庭破裂或者父母教养方式过于疏离和冷漠,儿童的需要就不能被满足,从而就会产生心理焦虑,霍尼将其称为“基本焦虑”,进而就会导致不安全感的产生与发展。人本倾向精神分析家弗洛姆提出,随着儿童逐渐长大,与家庭的连接、与父母的沟通越来越少,独立性越来越强,相应的归属感也越来越差,孤独感与无助感不断提高,造成安全感的缺乏。埃里克森人格发展阶段理论强调,信任感是个体感到安全的基石,对于儿童来说,这种信任,首先是建立在对父母的信任的基础之上的。人际关系精神分析学家沙利文提出,人际关系是个体安全感的决定变量。而人际关系在早期的体现,就是依恋关系,因此,个体早期与父母的关系会对其安全感产生重大影响。

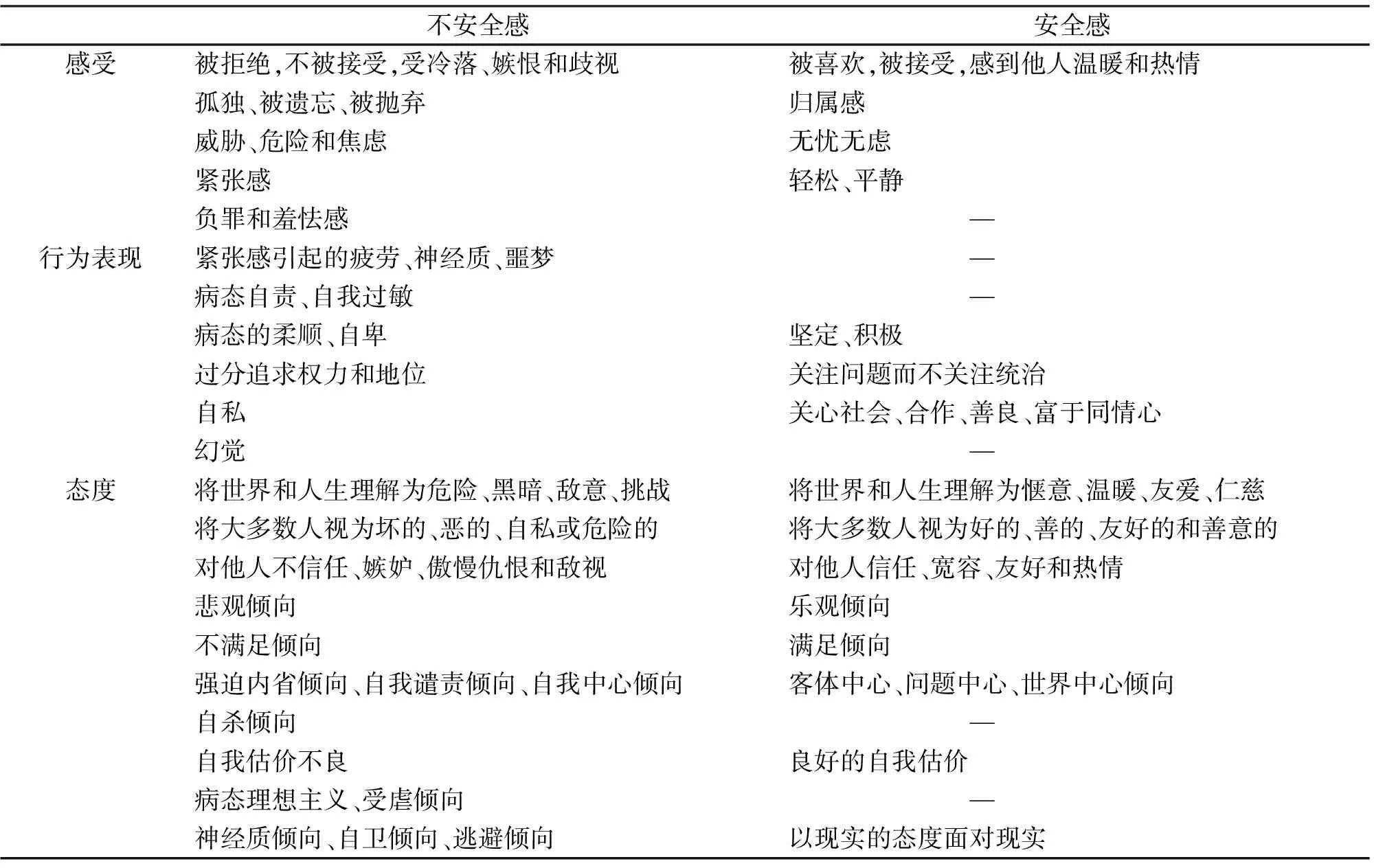

2.1.2 人本主义学派的安全感理论 人本主义者马斯洛提出了人的需要层次理论(hierarchical theory of needs,HTN),他从多角度对具有安全感的人和不具有安全感的人做了对比,笔者对其进行进一步的划分和汇总,包含感受、行为表现和态度3个部分。见表1。

表 1 基于HTN的多维安全感情况对比Table 1 Multidimensional security situation HTN-based comparison chart

2.1.3 认知心理学流派的安全感理论 认知心理学家William Blaze提出的安全感理论体系是心理学历史上第一个较为完整的安全感理论体系。他认为安全感包含3个层面:①相互依赖的感到安全的水平;②不觉得感到安全的水平;③作为一个独立个体的感到安全的水平。每一个层面和一个发展阶段相对应,其中①和②贯穿人的毕生发展。

2.2 国内的相关理论 安莉娟等提出,安全感是一种心理上的主观体验,体现为对危机的预知和应付危机的主观力量感的大小。安芹认为,安全感与依恋类型有关,基因带来的因素和出生后与周围任何事物的互动因素一并决定依恋类型。王秉等在马斯洛HTN理论的安全需要的基础上,进一步提出了安全文化生成6因素学说。通过3个基本条件因素(心理层面的人的安全需要、外部存在的安全威胁、主体应对者)和2个转化条件因素(应对方法与应对结果)的相互作用,形成与显现人的安全保障能力这一初始结果因素,最终形成安全文化,并在这一动态模型中不断发展变化。

2.3 安全感的影响因素

2.3.1 人口学变量 由上述理论研究可以看出,个体早期以及成长过程中的发育情况对安全感的影响极大,生理缺陷也会降低安全感。在性别上,大量的研究支持个体的安全感受性别的影响,如对初中生群体和对农村中学生、高中生群体、大学生群体、特殊群体(如聋生)等的研究都支持了这一观点,此外,也有研究者在对一般和特殊群体的研究中指出,安全感不受性别因素的影响。因此,性别对安全感的影响还需要在群体的广泛性与分析的深入性上做进一步的探究。在年龄(或年级)上,大量的研究结果表明,个体的安全感受年龄(或年级)的影响,但对年龄(或年级)对安全感的影响的结论上存在差异。也有研究者认为,安全感不受年龄的影响。因此,在年龄或年级对安全感的作用上,国内外学者尚未达成一致。家庭方面对安全感有影响的人口学变量也有许多。父母离异与否也会影响个体的安全感。家庭完整性(或是否为单亲家庭)会影响个体的安全感。家庭规模会影响个体的安全感。出生顺序也会对安全感造成影响。家庭收入不同会造成安全感差异。安全感的建立受父亲职业影响。父亲参与孩子生产和孩子照顾能够提高其安全感。父亲的关爱积极影响女生安全感。是否为独生子女也是因素之一。除此之外,也有研究者提出了其他人口学变量对安全感的影响。受教育水平或教育培训对安全感有显著作用。被施暴经历与身体侵犯经历、收入、个体是否就业、婚姻状况、文化程度、社会地位、友谊和知识、文化背景都是安全感的影响因素。安莉娟等发现乡村学生的安全感水平显著高于城市学生,但杨昭宁等对聋生的研究结果则与之相反。老年人同伴关系、个体能否应对危险、生活是否有意义与安全感相关。父母回家的频率和留守儿童的类型影响了他们的安全感。地震灾民中儿童安全感高于成人安全感。长期多次随父母迁徙影响儿童安全感。

2.3.2 人格因素 人格因素是重要的影响安全感的因素之一,个性特征不同,安全感也不同。具体的,依恋类型与安全感关系密切,安全型依恋有更好的安全感水平。自尊能够正向预测安全感。自信心的培养、性格、情绪稳定性和神经质水平、独立性、适应能力和个性特点、自信和乐观影响安全感。

2.3.3 环境因素 大量研究指出,家庭、学校和社会环境以及因此产生的个体内在感受会影响安全感。家庭环境影响安全感。在家庭环境方面,首要因素是家庭教养方式。家庭教养方式可能可以作为安全感结构的主要因子之一。民主型家庭更有利于安全感的培养,其他类型的父母对子女的教养方式会对安全感有负面影响。此外,家庭亲密度情况、家庭氛围等也会对安全感产生影响。对于学生群体而言,学校环境因素也是安全感的影响因素之一。学校的规则和措施和对学校的归属感,与教师、同学关系与接纳程度和在学校的朋友关系的质量会影响学生安全感。校园的基础设施也由于其对生命健康的影响而影响学生安全感。社会环境也对安全感有重要作用。社交关系、社会信任、社会支持、社会秩序都会影响安全感。居民的安全感受社区环境影响。医院环境影响患者安全感。而个体在社交中出现的情感忽视与虐待、个体与周围人和世界的疏离感、被认可度也会影响安全感。社会支持和群体参与度影响安全感。

2.3.4 其他因素 也有研究者指出,个体的应激水平和应对方式、幸福感和个体积极的心理资本影响安全感。

2.4 安全感的作用 安全感对性格的塑造具有一定的影响,高安全感的个体性格更多地表现为社会外向,而低安全感的个体性格更多地表现为社会内向。安全感能够预测生活满意度,自我同情和幸福感受到安全感影响。高安全感个体能够给同伴帮助和陪伴,也因此更能够被同伴所接纳,较少产生孤独感。归因风格受安全感影响,并因此影响人际关系。个体的自我分化状况会随着缺乏安全感而降低,并因此导致社交回避,进而影响个体社会适应。安全感与个体创造力相关,个体创造力随着安全感升高而升高。认知方式、人际吸引、行为问题的产生受安全感水平的影响。安全感还影响择偶观。安全感可以激发孩子积极开展认知探究,还能推动其对生活环境的适应,在应激时提供内生支持,促进情感积极联系建立。

低安全感对个体发展有许多负面影响。不安全感会引发心理疾病,是神经症的人格基础,能够引发强迫症、焦虑性神经症和抑郁障碍等神经症。进一步研究发现,在神经症患者中,自卑、焦虑、情绪多变、担心自身财物安全的往往是安全感水平较低的患者。

3 研究不足与展望

3.1 安全感的概念尚未形成统一 国内外有关安全感的研究虽然比较丰富,但由于存在着研究理论多样、研究工具不同、测量标准不统一等问题,不同的研究在考量安全感时,对安全感的来源、包含维度等存在较大的分歧,因此对安全感的研究较为散乱。且现有研究中,大多是参照引入国外已有安全感理论,对适合我国本土情况的安全感理论的探索尚不充分。未来的研究中,建议进一步着眼于理论层面的深层次探索,结合我国本土的文化、制度等方面,探究适合我国本土文化的安全感的理论控制点,整合出具有广泛适应性和普遍接受性的安全感理论,并确定更科学、受到广泛认可的操作性定义,从而促进安全感研究的进一步发展。

3.2 安全感的影响因素与作用的群体普遍性和特殊性还需进一步探究 现有研究中对安全感的影响因素与作用的研究中,不同的研究呈现出相反的研究结果,未能形成统一的结论。如年龄、性别等因素是否会对安全感造成影响,不同的研究者报告了不同的结果。通过对文献的分析发现,出现研究结果差异的原因可能是研究对象的群体差异,因此在今后的研究中,应当关注研究安全感的影响因素和作用在不同群体间的共性和差异,进一步完善和细化安全感的相关因素的框架,从而促进对不同群体安全感培育提供针对性的指导。

3.3 对安全感的影响因素和作用的机制还需深入探索 已有研究发现,人口学因素、人格因素、环境因素等都对安全感有显著影响,安全感也对性格、幸福感等有影响,但在此基础上对安全感更深层次的机制探索的研究较少,安全感往往作为中间变量被提及,尚处于不完善的阶段。今后的研究中可以通过考虑安全感影响因素和作用变量之间的内在逻辑关系,以安全感为自变量或因变量构建结构方程模型,以进一步明确对安全感的塑造和安全感作用的路径,从而更好地从安全感出发,通过对安全感的构建,促进身心健康水平的提高。

3.4 安全感的领域研究尚不成熟 目前对安全感领域的研究尚处于起步阶段,一方面对安全感的领域探索尚未形成体系和框架,不同领域间也存在交叉等问题,不能很好地诠释领域安全感的内涵;另一方面部分研究存在过程控制不严格,测量工具开发不充分等问题,不利于领域安全感的进一步研究。安全感与社会生活中外部环境与自身状态息息相关,而由于社会生活的广泛性,安全感的领域研究跨学科开展也是很有必要的。未来应进一步探索安全感存在的领域,开发成熟的测量工具,形成安全感领域的整体框架,并进一步探索不同领域安全感对个体心理健康的权变情况,从而更好地促进个体心理健康发展。

3.5 身体安全感的相关探索未受到重视 安全感虽然是一种心理上的主观感受,但身体与心理是相互影响的,心理感受与身体状态是分不开的,尤其是对于青少年群体而言,由于其正面临着自我同一性发展的阶段任务,加之其正处于第二发育高峰期,对身体的关注程度也相应有了很大的提升,此时青少年的体型、样貌等身体因素都有可能会影响到个体的心理安全感水平。以往研究着重探索了心理因素、社会因素对安全感的影响,而忽略了生理因素即身体状态对安全感的影响,如体貌、体能等方面对安全感的影响,今后的研究中可关注个体的身体安全感,从个体的生理因素入手探究安全感的影响因素和作用,以及不同群体间的身体安全感包含的内容是否存在差异。从而能够丰富安全感的理论和内涵,并探索更多的安全感提升的方法和手段,从而更好地指导实践,促进公众心理健康。