感知对象、情动因素与丰碑式艺术

2022-05-13周厚翼

摘 要: 在《什么是哲学?》一书里,吉尔·德勒兹将“感觉”作为艺术作品成其所是的原因,并且从“感知对象”和“情动因素”两方面分析了艺术作品何以具有永久持存的风格与永恒鲜活的力量。“感知对象”与“材料”的参与紧密联系在一起,而“情动因素”则和“无器官的身体”以及溢出私人记忆的“无意识”领域相关,这二者聚集而成的感觉“集合”构建了充满想象力的视觉语言。最后,德勒兹用“丰碑”形容塞尚等人的艺术作品:并非庆贺已然发生的原初情境,而是将体验事件的持久感觉交付未来。

关键词:感觉;塞尚;德勒兹;情动;肉身

中图分类号:J20 文献标识码:A

基金项目:本文为上海市教育发展基金会曙光计划项目“身—言—像:当代法国艺术哲学的三个主题”(批准号:12903—412221—17007)成果。

艺术家似乎致力于把某日、某时,或者某一瞬间的热度保存下来的感觉存在浸透进画布之中,使得它们凝固成绘画里永远持存的“风格”和永恒鲜活的力量:“画面上年轻人的微笑将与画布一同留存。血液在那位夫人的面庞皮肤下奔流,微风摇动着树枝,一群男子整装待发。”[1]163在与法国思想家菲利克斯·加塔利(Félix Guattari)合著的《什么是哲学?》(Qu’est-ce Que La Philosophie?)一书中,法国哲学家吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)以法国画家保罗·塞尚(Paul Cézanne)的绘画为参照,集中讨论了绘画中“感觉”(sensations)与“时间性”(temporality)的张力。

一、“材料”与“风格”:作为“感觉”存在的艺术作品

德勒兹在《什么是哲学?》一书的“感知对象、情动因素与概念”(“Percept, Affect, and Concept”)一章开篇即提出如下假设:艺术作品成其所是的关键在于其对“感觉”的刻画与保存。换言之,“艺术作品是一种自在、自存的‘感觉’存在,‘感觉’是艺术作品的本体”[2]。哲学史上不乏对于“感觉”的讨论,然而,德勒兹的观点是:对于“感觉”的追溯或许不能止于在形而上学的哲学词汇里反复逡巡,原因在于艺术家并非基于某种先设的唯灵论框架去填充“感觉”,而是拿起画笔,在艺术创作的过程中探索着“感觉”的各个聚块如何实现和谐,进而直接创造着“感觉的集合”(bloc de sensations)。艺术家致力于“感觉的集合”能与周边环境融洽,如果这个被创造的感觉之综合能够“站得住脚”,那么它就能够长久持存——音乐的流传因其韵律之协和,绘画的不朽因其色彩之谐调。

德勒兹进一步对“感觉的集合”做出如下界定:“感觉的集合”是“感知对象(percepts)和情动因素(affects)的组合”[1]164。如果“感觉的集合”并不是某种先验图示下的范畴,那么,其自身就应该拥有一种手段,能够使得画作不再相似于它所模仿的原始图景。故而,不能将“感觉”之“集合”与“知觉”(perception)里的“相似性”(similarity)进行类比,因为“相似性”仍然涉及对客体对象的规训。“感觉”的自身手段被德勒兹分为两个方面:第一个方面朝向“客体”(事实、场地、事件),称为“外向感觉”(exo-sensation);另一个方面朝向“主体”(神经系统、本能、性格),称为“内向感觉”(endo-sensation)。“感知对象”是一种自动设定的、自在存在的事物,它不是“知觉”(perception),不依赖感受它的人的状态。与此同时,“情动因素”也并非“情绪”(sentiment)“情念”(pathos)“激情”(passion)或“情感”(affection),因为它溢出了体验者的掌握;“情动”不是从一种体验状态过渡至另一种体验状态,而是主体自身的一种非人之渐变,这种渐变幽微难名,并非刻意的模仿,也非体验的共情或者想象中的认同,总而言之,它具有一种“自存性”而非“依存性”。当“感知对象”超越了“知觉”的框架时,便转向面对客体对象的“外向感觉”的发生;而当“情动因素”超越“情感”本身时,以朝向主体为手段的“内向感觉”就产生了。[2]

譬如,塞尚的绘画作品就实现了对“感觉的集合”的真切描绘与永恒保存,故而塞尚的绘画能见出一种理想形式的本体论。在塞尚的绘画中,空气的荡漾,和风的吹拂与光线的晕染一如当年某日,只是跟那天清晨置身这一情境中的人再无任何关系了。画布上的微笑不仅独立于模特,也独立于其他任何可能出现的人物(譬如艺术家本身,可能观看到这幅绘画或可能呼吸到这幅画作里空气的人物等等),“人们不会受到诱惑去追溯艺术家走过的脚步,也不会从他的画像去重建坐在客厅里的那个真实的女人。这种深深的和谐魅力使观者完完全全陶醉其中”[3]。塞尚夫人的身姿和空漠的眼神依然如故,只是不再依赖坐在椅子上的模特本人。如此看来,画布上的神秘微笑、娇嫩欲滴的鲜花、圆润有光泽的苹果,似乎已经与画家描绘的原初在场存在着很大的距离,因为这些对象自身不过是用颜色、线条、阴影和光线等元素组合而成的“织物”(texture)。

可见,绘画所揭示的“感知对象”与其所描绘的“原初对象”区别于“知觉”意义上的“相似性”,它或许更多地呈现出了与“材料”(material)高度相关的“毗邻性”(proximity)。画作里静谧湖面的蔚蓝波光来自液体的油彩蓝色,干草垛与毛毡的粗粝质感来自笔刷的挥毫。“感知对象”或许只是“材料”本身的表意产物,“例如油彩的微笑,陶土的姿势,金属的冲动,罗马石料的盘卧和哥特式石材的高耸”[1]166。于是,德勒兹将“感知对象”的持存部分归结于“材料”:“材料哪怕仅仅存在几秒钟,也会在这与短暂的‘绵延’(durée)共存的永恒当中,给予感觉以存在和自我保存的能量。”[1]166虽然“材料”不是在这场艺术创作中有权被保存的东西,但是它是使得某种永恒保存得以成其所是的条件,是作为面向客体的“外向感觉”得以被保存、享受某种永恒性的条件。当然,“材料”对于“感知对象”塑造的参与仅仅在于雕塑、绘画等杂糅了“时间性”行为的艺术创作中,摄影等瞬间定格的现代艺术方式并不能囊括在内。画家在绘画创作的漫长过程里,将时间“绵延”的褶皱收摄其中,進而体现在颜料的堆叠和笔触的变化上。换言之,绘画这一艺术创作行为也区别于摄影镜头下对于瞬间的凝固,因为它构成了区别于“间隙”时间的一段“绵延”。属于“材料”的特质是纷繁复杂的,譬如画布的质料、笔刷的功能、油彩的微妙褶皱等,但它们都能够共同融入这一感觉创造的“绵延”中去。能够永恒持存之“感知对象”必然不能缺少“材料”的参与,在绘画的过程中,“材料”的质感和色泽已经全面入侵了感觉的平面。故而“材料”能够作为艺术的主要表意手段,从而实现艺术的目的:“从对客体的各种知觉和主体的各种状态当中提取感知对象,从作为此状态到彼状态的过渡的情感当中提取情动因素:把感觉的集合、感觉的纯粹存在(pure being)抽离出来。”[1]167 “材料”与“时间性”以绘画过程进行融合,其融贯整体故能作为被永恒保存的质料,即作为永恒的“风格”凝固于艺术作品中;“感知对象”也在此过程中和“材料”的属性融为一体,变得“像金属一般鎏光四溢,像钻石一般晶莹璀璨,像石头一样坚硬古拙”[1]167。简言之,绘画的“感知对象”就是从颜色的渐变,画布的肌理里提取出的一种新的和谐,能够永远持存的对象就是由笔调、风格、渐变等综合而成的“感觉的集合”。德勒兹的这一猜想或许能够回答“感觉”给观者留下的某种模棱两可、无法定义的印象,因为就画家与观者而言,他们无法以清晰的空间范畴与时间阶段界定“材料”终止于何处与“感觉”开始于何时。

二、拒斥有体验的“肉身”

在塞尚为其夫人创作的大量肖像画中,塞尚夫人眼神不在场、不聚焦的特质,以及画作“雌雄同体”(androgyny)、“性别模糊”(gender ambiguity)的主题是众多法国现象学家(如莫里斯·梅洛-庞蒂、让-弗朗索瓦·利奥塔等)试图以“肉身”(chair)概念证明“自我”(JE)与“他者”(autre)的相通性的一个例子(图1) 。梅洛-庞蒂认为:“塞尚致力于使得可感的世界获得生命的可见性,而这种可见性的呈现并不是将其让渡于身体之外,而是转入一个出离于种种重负的更为轻盈的、更为透明的肉身之中。”[2]“肉身”区别于作为某种对象而言的“身体”/“躯体”,它是一种“身体”与“世界”共同领有的肌理组织,在肉身的“漫溢”与“弥散”之中,“主体”与“客体”的界限具有了“含混性”——犹如“左手触摸右手”所呈现出的“交错”与“交织”一般。然而,以“肉身”作为“感觉”承受之载体这一观点是德勒兹所反对的。他提出,“肉身”既不是“感觉”载体,也不是“感觉”对象,甚至不是“感觉”本身——“即便它参与了对感觉的揭示。”[1]178现象学的“肉身”证实了隐喻性的“自我”与“世界”的同构性确为可能,可是现象学式的“肉身”难以回答这一诘问:为什么“从(塞尚)这个不情愿的守贞的艺术家那痴迷的想象中,诞生了一幅幅粗鲁地渲染感官享受的,甚至以强奸、狂欢和谋杀为主题的作品”[3]197?或许,正如美国艺术史家迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)所猜测的那样:塞尚在进行绘画创作的过程中,将自己内在的压抑和不愿披露的想象投射于自己的夫人之上,比如“他与左拉(émile Zola)之间奇特的友谊、他与女人关系中的色情情结、他对丰满人体的感官固着”[3]190等等。德勒兹并未从“注意力”“视觉机制”等角度进入对画作中塞尚夫人空洞的、不聚焦的双眼的研究,他赞同梅洛-庞蒂等现象学家们提出的与塞尚夫人本身形成投射、对应关系的“他者”的在场。区别在于,德勒兹式的“他者”并不是“他异性”(altération)的,而是一种自异性的结构,是一种永远与“在场者”构成对立的、并且使得“在场者”成其自身的结构。来自“他者”的世界或许揭露了塞尚自身隐秘不便外露的心理史,它们与“感知对象”和“情动因素”纠结在一起,并不允许某种明显的、直白的感情流露;反之,它逃避“视觉瞄准”“刻意识别”等注意力机制,需要“视觉缺席”,因为“他者”的世界是不清晰的世界,甚至是否存在这一世界亦不清楚。

德勒兹对于“肉身”的体验性问题的进一步回应见于他对“内向感觉”的关注。“内向感觉”更多地与“知觉”“情感”和“意见”等范畴相关,但“内向感觉”并非是以上诸范畴的杂糅。艺术家不能够只运用“知觉”“情感”和“意见”从事艺术,而要学会将被体验的某种“知觉”上升为“感知对象”,将被体验的“情感”上升为“情动因素”。德勒兹批评到,某种记者撰写的传记小说偏离了小说艺术的宗旨,因为一部成功的小说并非用“意见”把“知觉”和“情感”、记忆和见闻、旅行经历和奇思妙想、邂逅之对象和奇趣之特质单纯地杂糅到一起,上述小说写作形式不具备任何“提炼”、“升华”和“重构”的艺术加工手段。如果作家只是一个复制现实生活的“影子”,如果画家只是一个复写原生情境的“记录者”,那么此类艺术家所记录的东西也会像那些枯燥乏味的纪录片作品一样,随着其记录的事物本身而腐坏,跌进暗无天日的档案馆和公众们遗忘的深渊中。事实上,包括作家在内的艺术家,他们所描绘出的东西远超出他们所体验的“知觉”和“情感”的串联。因为艺术家并不是单纯的模仿者,也不是从事着记忆档案的编纂工作,“艺术家是感知对象的报告者、发明者和创造者”[1]175,“艺术家是预见者(seer)和存在者(becomer)” [1]171。

作为“预见者”和“存在者”的艺术家与过去经验的直接关联在艺术创作的过程中发生了松动。无论是创作过程本身还是创作投射之“感知对象”,都从历史、记忆与知识的范畴转向了虚构和幻觉的场域。绘画中的“情动因素”使得艺术家和观者均处于一种“记忆恍惚”的状态,故而艺术家并非忠实地记录了现实或者回忆中的视觉意象。德勒兹在《普鲁斯特与符号》(Proust et les signes)一书中对此种恍惚性的“非意愿记忆”(mémoire involontaire)做了进一步阐发。与此同时,他还在《弗兰西斯·培根:感觉的逻辑》(Francis Bacon: Logique de la Sensation)里运用一种不同于“精神分裂症”的“歇斯底里症”来诠释“非意愿记忆”下的“主体性”(subjectivity)状态。

记忆全面僭越其固有识别机制的情况是由感觉的强烈“震荡”引发——该“震荡”是“深度”和“广度”双重意义上的。就朝向主体的“内向感觉”而言,其是由“知觉”“情感”“意见”等已体验之情愫升华、综合而来,所以它具有某种“通感”意义上的强大力量。譬如,英国画家弗兰西斯·培根(Francis Bacon)的艺术作品中所创造并保存的力量、节奏和活力或许就是“通感”,它比单一的视觉或听觉、触觉更具深度和褶皱,它能够灵活地流淌于眼睛、耳朵、手指之间,在听觉领域呈现为音乐,在视觉领域表现为绘画。仅有“知觉”“情感”和“意见”的杂糅并不能胜任这一强度,“因为它只涉及有体验的身体,而有体验的身体相对于一个更为深层的、几乎不可体验的力量而言,是远远不够的”[4]59。在“有机组织”之外,原始性的“通感”同时也作为有体验的“身体”的界限,它不是現象学式的“肉身”,而应是法国戏剧理论家安托南·阿尔托(Antonin Artaud)提出的“无器官的身体”(corps sans organes)——一种强烈的、生成性的无机生命体。在德勒兹这里,“无器官的身体”并不是缺少“器官”(organes),而是缺少“有机体”(organisme),即“有机组织”,故而它只能够通过某种不确定的、不稳定的、潜能性的“器官”再度得到定义。“无器官身体”指向的并不是某种已实现的、已完成的、有组织性的身体结构,反之,它指向对这种结构的破坏和“震荡”,并在这一兼具“深度”与“广度”双重意义的强度过程中重新见出一种流动变化的、去中心的、根茎式的身体视角。正如康德所提出的“时间性”之坚实架构最终在“崇高”(subline)面前完全溃败,其在于当“时间”面对没有计量单位可以对其进行描述的“震撼”时,时间将不再信任自己所倚靠的尺度。“无器官身体”的状态亦是揭示了“身体”在种种极端情况(醉酒、吸毒、精神分裂、施虐—受虐等)带来的“震荡”之中的运动性与开放性,并在这种强度里直击有“体验”之“肉身”所能体验的极限——当“感觉”如此与“身体”相关时,“无器官的身体”便从“表象”(representation)走向“真实”(reality)。

三、“丰碑”式的艺术

利奥塔用“肉身的扩散”来描述塞尚的艺术创作:“似乎没有什么能够停止肉身的扩散,没有什么能够阻碍存在于光天化日之下静止且永恒的爆炸,更没有什么能阻止诸类艺术对它的加倍。”[5]325-336问题是,在“肉身本体论”所构建的属于身体的、“面容”的形而上学里,那些由色彩、深度、线条、运动所创造的感觉的真实强力和“歇斯底里”式的惊骇缺失了——那些惊骇只能是属于“情动因素”的领域所能够给予的。知觉的肉身、记忆的肉身或可通过“知性”得到理解,但是绘画对于那些属于潜能的、未曾穷尽的领域的祭奠却无从证明:它们似乎在竭尽全力地逃离体验。

“(人们)在生命中见到了一些太伟大、太让人无法忍受的东西,见到了一些与威胁自身的东西相互拥抱的顽强的东西,以至于他所看到的大自然的角落,镇上的街区,形形色色的旅人连同他们的性格都进入了某种视觉的范畴中去。通过视觉的统筹,现实生活和当下这一时刻的感知对象被组织起来,已经体验过的知觉则分崩离析,被重新地融入进立体主义、同步主义当中,浸润于粗粝或黄昏的,紫色的或蓝色的光线中,从而使它除了本身以外再无其他客体或主体。”[1]171

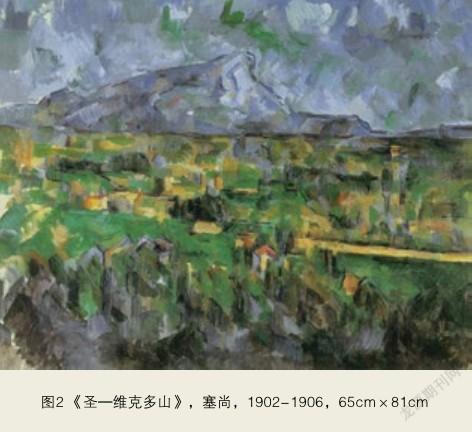

德勒茲则将塞尚等人的绘画作品比作“一座用感知对象、情动因素和感觉的集合构成的丰碑” [1]176(图2) 。这一丰碑希望将“感知对象”所体现的永恒与坚固和“情动因素”的强烈与深沉都保存起来,它并非是仅仅代行颜料、画布的物理功能,也并非是缅怀往事、归档旧物,而是保存艺术作品里“感觉的集合”,使“内向感觉”与“外向感觉”之综合得以永恒。正如博物馆、战后纪念碑一样,丰碑式的艺术作品的存在也是使得某种集体的、公共的甚至虚构的“追忆”得到凝固和认同,让群众一同走进历史的深度中去获得真实的感动。在法国作家马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)创作的长篇小说《追忆似水年华》(A La Recherche Du Temps Perdu)里,由“玛德莱纳蛋糕”所唤醒的、小说主人公“追忆”中的小镇“贡布雷”(Combray)也是这样一座“丰碑”,它所祭奠的东西从未被人体验过,在现在和将来也不会被人体验,以致人们沉溺到一种虚构的、遥远的古老荣光中去。“丰碑”的存在不是让人们陷入情感的漩涡中穷尽记忆的资源,亦非执泥于对“材料”和“形式”的无尽追问,而是提供一种来自于“第二现实”的“情动因素”与“感知对象”之综合。塞尚等人的绘画创作也不是摹写已存于世的“现实”,而是创造出了一种完全与现实世界不可化约的“第二现实”,它“属于一个精神价值的世界,与现实世界不可公度却又平行”[6]41。既然并非摹写“现实”,那么自然不是为了祭奠一种已经被体验过的“事实”,无论是法国哲学家亨利·伯格森(Henri Bergson)提出的基于“感知—运动”(sensori-motrices)识别模式的当下“体验”情境,还是基于“刻意识别”(la reconnaissance attentive)的属于“记忆”的晦暗面,都不能足够诠释这个“他者”的世界。因为“未被体验”的“经验”只能属于“想象力”范畴的虚构场景——那些全面溢出记忆的不可辨识的朦胧之处。如此看来,塞尚的作品使得绘画里的时间凝固而永恒,千百年后仍鲜艳如故,正是因为他赋予了“感觉”一种溢出“现实范畴”和“记忆范畴”的来自“第二现实”的“时间性”。塞尚在创作过程中利用颜料和笔触贮藏了感觉的“符号”,而这一“符号”溢出了私人记忆的“刻意识别”范畴。艺术家、模特或者观画者的私人记忆并不是艺术作品本身所必须具备的东西,正如画布中的模特自画作完成之后就独立于作品之外。然而,“第二现实”里的某种泛化的感觉和情愫的存在却是不可否认的,它已经从私人的领域流转成集体的共同领有。因为“感知对象”的升华和“情动因素”的转向,这样的“感觉”已然处于这一悖论处境:虽然应该被归类于回忆之范畴,但实际上未曾被现实的“肉身”所体验。

艺术之核心使命并非复制或模仿一种已然形成的“历史档案学”,而是试图建构一种想象力的“形而上学”,以想象力之虚构将“感觉”镌刻进“时间性”的永恒中去。就“外向感觉”即“感知对象”的持存而言,这种永恒体现为“风格”之不朽,某种停滞在时空的、凝固的和谐调性。与此同时,就空间上而言,“感知对象”不仅能成为“望远镜”式的,也能成为“显微镜”式的,“因为它们使人物和景物变得规模巨大,仿佛充满了任何已体验过的知觉所无法企及的生命力”[1]171。总而言之,“艺术就是借助词语、颜色、声音、石头等材料传递出来的感觉的语言。……为了建立一座用感知对象、情动因素和感觉的集合构成的丰碑来取代原有的语言之功能,艺术解构了知觉、情感和意见的三重组织”[1]176(图3) 。“丰碑”式的艺术并不是把某种潜在的形象予以实显,而是吸纳其感觉,并且赋予其一具形体,一条生命,一个“宇宙”(universe)。“这些‘宇宙’自行建立它们疆界,规定彼此或疏远或毗邻的距离,它们的星群亦即它们所启动的感觉集合”[1]177,所以它们的存在规避了“潜在”与“实显”的二分法,而是朝向一种差异的可能性。它们只能是一座悖论似的感觉之“丰碑”,“并不祭奠或庆贺那些已然发生的东西,而是把体验其事件的持久的感觉予以交付给未来的耳朵”[1]176。

注释:

(1)关于“内向感觉”与“外向感觉”的更多讨论还可参见吉尔·德勒兹《德勒兹在万塞讷的斯宾诺莎课程(1978-1981)记录——1978年1月24日,情动与观念》,姜宇辉译,载汪民安、郭晓彦主编《生产:德勒兹与情动(第11辑)》,南京: 江苏人民出版社,2016年第3-23页,原文见https://www.webdeleuze.com/textes/67. no date/2nd March,2020。

(2)在《追忆似水年华》一书中,“贡布雷”是普鲁斯特虚构出来的、储存了他童年所经历的一切却并不存在的想象之所。“玛德莱娜蛋糕”的味道作为一种“感觉”的符号,指向了作者在“贡布雷”所品尝的蛋糕的味道,于是,遥远的“贡布雷”的记忆便在“玛德莱娜蛋糕”的味道中呈现。但是,这种记忆因为没有与“刻意识别”的“意愿性”相对应,它明确地表现出某种“不可还原性”。总之,这些“感觉”的“符号”指向或是应该被归为“回忆”的东西,或是那种被遮蔽着的类似于在梦中的形象——甚至难以辨别这个“符号”到底是指向明确的记忆,还是虚构的想象。

参考文献:

[1]Gilles Deleuze & Félix Guattari.“Percept, Affect, and Concept”,What is Philosophy?[M].Translated by Hugh Tomlinson and Graham Burchell. New York:Columbian University Press,1994.

[2]周厚翼.反“肉身公式”——德勒兹论塞尚绘画的“感觉”重建[J].当代美术家,2021(05).

[3]沈语冰.图像与意义:英美现代艺术史论[M].北京: 商务印书馆,2016.

[4]吉尔·德勒兹.弗兰西斯·培根:感觉的逻辑[M].董强,译.桂林:广西师范大学出版社,2017.

[5]让-弗朗索瓦·利奥塔.肉身公式[M].白轻,译//汪民安.褶子.郑州: 河南大学出版社,2017.

[6]罗杰·弗莱.塞尚的画风及其发展[M].沈语冰,译.桂林: 广西师范大学出版社,2009.

(责任编辑: 万书荣)