《在希望的田野上》:乡村振兴题材网络剧的创新表达

2022-05-13余克东彭勃

余克东 彭勃

摘 要: 在乡村振兴大语境下,农村题材电视剧迎来大发展,但大繁荣的背后亦呈现出同质化、空洞化的隐忧。2021年乡村振兴题材剧《在希望的田野上》紧扣时代脉搏,真实反映白果村脱贫致富经历,讴歌奋战在乡村振兴一线的新时代“最可爱的人”。以新颖独到的视角创新、青春化的叙事创新以及强烈的现实穿透力成为2021年度不可忽视的一部精致小巧而又保有自身色彩的乡村振兴题材剧。

关键词:乡村振兴;农村题材剧;贵州白果村;青春化

中图分类号:J90 文献标识码:A

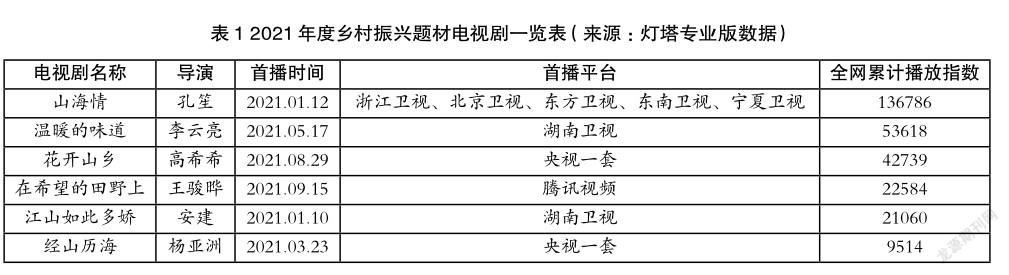

改革开放以来, 中国共产党团结带领全国各族人民实施了大规模、有组织、有计划的扶贫开发任务,尤其在党的十八大以后,“党中央就突出强调,‘小康不小康,关键看老乡,关键在贫困的老乡能不能脱贫’,承诺‘决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众’,拉开了新时代脱贫攻坚的序幕”[1]1。全国上下各级党政军机关以及企事业单位均向广大农村尤其是贫困地区实行“一对一”驻村帮扶任务,用从省市县乡村“五级书记抓扶贫”的力度助推在2021年脱贫攻坚任务如期完成。在此背景下,农村由村两委主导的基层党组织格局转变为由第一书记领导、扶贫工作队以及村两委相互配合的新党政班子格局,全国亦掀起轰轰烈烈的脱贫攻坚“一对一”帮扶行动,在此期间,全国共累计选派“25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫一线”[1]4。由此平静的农村尤其是贫困地区成为全国的焦点,农村题材影视作品也在此大语境下焕发新的生机,不论是从产量还是质量上而言都迎来了大发展。既有“正午阳光出品,必属精品”的年度爆款《山海情》,也有央视主打如《花繁叶茂》《最美的乡村》《花开山乡》等一系列乡村振兴题材正剧,更有《石头花开》报告剧新类型,一时间乡村振兴题材电视剧成为央视、卫视、视频网站等播放平台的“宠兒”。2021年,继《山海情》后涌现出诸多反映乡村振兴事业的电视剧如《经山历海》《花开山乡》《温暖的味道》《江山如此多娇》等(表1),不管是自上而下的政治任务使然,还是自下而上迎合市场需要,“一些影视剧过于直白地表现脱贫攻坚这一时代主题,往往在结构模式上表现出一定程度的同质化倾向”[2]62,乡村振兴题材电视剧已渐呈滥觞之势。如何在种类繁多的乡村振兴题材电视剧中真实地反映生活、折射时代、走进观众内心、赢得市场、在竞争中脱颖而出,是乡村振兴题材剧成功的关键。2021年9月在腾讯视频低调上线的网剧《在希望的田野上》取材贵州铜仁市碧江区扶贫真实案例,真实还原了白果村脱贫致富的动人故事。在微博上,该剧相关话题总阅读量超过了6.7亿次;在抖音上,该剧相关话题总播放量超过6000万。根据灯塔专业版数据显示,该剧全网累计播放指数22584,在全年同类型剧中处于中等位置(表1)。该剧聚焦脱贫攻坚中广泛存在的“两不愁三保障”“精神扶贫”“基础设施建设”等诸多问题, 均切中要害。根据笔者扶贫工作经历,该剧无论是从内容呈现还是艺术再现上均可圈可点,是一部精致、小巧而保有自身独特色彩的创新之作。

一、视角创新:“扶”与“贫”的主体性思辨

扶贫作为乡村振兴题材剧的表达核心,“扶”与“贫”的相应主体为该类型电视剧的叙事关系支撑。“扶”的主体往往是以驻村工作队为代表的国家政策的实施者,扮演“拯救者”角色,“贫”的主体则是以贫困群众为代表的国家政策的受施者,是“被拯救”的一方。在《山海情》中,“从一开始就设定了‘扶’和‘贫’这一组既定的关系。在这种关系中,福建成了帮扶者,宁夏则成了被帮扶的对象”[3]4。此后,不论是《江山如此多娇》中濮泉生、沙鸥,还是《花开山乡》中的第一书记白朗,“扶”和“贫”这一组不平等的关系在国家的目标下一步步走向统一,构成了乡村振兴题材剧的戏剧张力和既定关系,这是该类题材剧的基本设定,也是常规视角。而《在希望的田野上》建构在“扶”与“贫”的常规模式外,打破不对等的帮扶关系设定,形成独有的帮扶主体性的思辨创新。

在本剧中“扶”与“贫”两组关系依然建立在国家扶贫工作队伍与白果村对应上。以铜江市教育局长李世涛为总指挥,教育局人事处处长李涵为第一书记,张楠为驻村工作队队长,刘曼青、耿一鸣、林青青为工作队员的标准化扶贫工作队伍为国家扶贫政策的实施者,以白果村村支书张志华、村民徐长富等为代表的白果村村民则是被帮扶的对象,当然还存在同样一组以副局长刘成鑫与和平村“扶”“贫”关系设定。本剧基本采用张楠为主视角,在驻村工作队的努力下,围绕贫困村中存在的“水、路、厕、学、智”展开扶贫工作,张楠所代表的是国家扶贫政策的执行者,是不折不扣的“扶”方。然而不同于其他乡村振兴题材剧的人物设定的是,张楠作为白果村第一个研究生,是白果村不折不扣的骄傲。早年因水源纠纷,张母失手误杀村民裴景春妻子而锒铛入狱,童年的张楠在贫穷与白果村村民的异样眼光以及“杀人犯”的指摘中度过,这段经历深深烙印在张楠的内心深处,成为其难以挥去的心魔,因此也基本奠定了张楠最初“逃离白果村”的基本逻辑。然则,造化弄人的是刚刚过上稳定日子的母亲却被查出口腔癌,面对高额的医疗费,没有交医保也没有存款的三口之家成为了“因病返贫”的典型,从这层逻辑上看,张楠何尝不是白果村“贫”的代表呢。为了获得教育局长李世涛给予的8万“人才引进津贴”,以便挽救母亲的病情,张楠不得不辞别上海的女友回到自己最不愿意回去的家乡——白果村工作,担任白果村驻村工作队长。从动机上来看,张楠作为“帮扶者”是一个无奈的选择,也是自救的选择。如果说刚开始张楠“帮扶”是为自己,是迫不得已投入到乡村振兴工作上的,然而随着扶贫工作的开展,他慢慢找到了来到白果村的价值与意义。尤其是在面临白果村缺水这个卡脖子问题,而将张楠视为旧怨宿敌的裴景春成为解决此问题的关键时,为了做通裴景春的工作,顺利在其耕地上打井,解决白果村千百年来的缺水问题,张楠直面自己的心魔,用真诚、真心与行动最终赢得了裴景春的谅解。宿怨与隔阂慢慢地得以消除,自此困扰张楠已久的心魔也随之迎刃而解。从这个层面上来说,以裴景春为代表的白果村村民则成了张楠心灵上的“扶”者,张楠则成为了被帮扶的“贫”者,“扶”与“贫”的关系发生了互置。因此,白果村的张楠是“贫”方,驻村工作队长张楠也是“扶”方,“扶”与“贫”的角色在张楠身上达到了统一,体现出强烈的“扶”“贫”思辨色彩。

“贫”不仅仅是指贫穷,还有缺乏、缺少的含义。作为“扶”方的教育局长李世涛放弃优渥的教委职位主动空降到铜江市担任教育局长、乡村振兴总指挥,既是工作的需要,同时也是试图寻求母亲当年舍弃自己和父亲独自留在贵州参与建设的原因。李世涛寻找的答案最终被白果村的淳朴民风以及旧貌换新颜的改变所揭示,白果村乡村振兴任务的完成成为他告慰母亲的答卷,并在心灵上成为他“孝道”的帮扶者, 他也成为“扶”与“贫”双重角色的合一。类似的情况还有为了逃避逼婚而在乡村振兴路上收获爱情的林青青、追求业绩梦想晋升的副局长刘成鑫。刘成鑫的晋升乃至离职完全取决于和平村的乡村振兴任务能否顺利完成,所以,在某种程度上与其说他帮扶了和平村,不如说和平村帮扶了他。“扶”与“贫”具有强烈的思辨性,这种“扶”“贫”合一式的关系设定迥异于任何一部同题材电视剧,成为本剧最为创新的出彩点之一。

二、叙事创新:青春化倾向与轻喜剧化处理

以扶贫为核心的乡村振兴题材电视剧往往将戏剧的张力点设在巨大的“转变”上,无论是电视剧《山海情》还是电影《我和我的家乡》均在巨大的变化中感受脱贫攻坚的价值与帮扶的成功,本片亦不免俗套。帮扶前的白果村季节性缺水,由此引发不少纠纷;道路不便,交通堵塞;教学点简陋,师资匮乏,失学率逐渐攀升;旱厕畜圈合二为一,卫生环境欠佳;尤其是贫困群众的觉悟与思想仍然带有强烈的小农意识与狭隘观念,在“水、路、厕、学、智、产业”方面均体现出明显的不足。以张楠为代表的驻村工作队,勘测水源,通水到户,修路改厕,修缮学校,补充师资,发展车厘子、食用菌种植产业,尤其在“精神扶贫”方面,费尽周章,最终让白果村贫困群众对他们的态度从刚开始的泼泔水转变为离别时依依不舍地送特产,颇具戏剧张力。然则,在尊重“转变”叙事核心的基础上,本剧另有别样的叙事特色。

(一)青春化面向

乡村振兴题材电视剧作为新时代下主旋律题材剧具有题材决定的严肃性,农村空间与基层生态对当下的青年人,尤其是城市的青年群体显得既陌生又有距离感,然而不可否认的是青年群体依然是当下影视消费的主体,抓住了青年群体就抓住了市场。本剧对叙事的处理,在保证叙事真实的基础上,呈现出强烈的青春化倾向。

首先,青春化倾向体现在视点的年轻化。“青年在面临学业、事业、情感、理想、信仰的诸多选择时所产生的迷茫与困惑、觉醒与笃定,与当下年轻人的现实生活之间总是存在着许多心理和生理上的相似性。”[4]65本剧主要以张楠为代表的驻村工作队为叙事视点,尤其是张楠、耿一鸣、林青青他们均是刚刚毕业的大学生,与大多数刚刚毕业迷茫的青年人一样面临着择业、爱情、家庭等诸多“青春症候”,他们激情而鲁莽、天真而直率之个性以及相似的处境与当下广大青年极易形成情感共同体。其次则是拍摄手法的年轻化,除了强情节、强冲击、强视听这些“重口味”以外,清新、自然、浪漫化的表达亦符合青年群体对美好生活的想象。本剧在表现白果村贫穷面貌的同时,也相当程度上展现出白果村原始美丽的乡村图景,青山绿水红石林式的自然风貌,腊肉火锅锅巴饭式的黔苗美食,不断刺激着青年人的视觉与味觉想象,满足了人们对家乡的美好追忆与乡愁思绪,具有极大的观赏性和愉悦感。此外,在爱情表达上,张楠女友放弃上海的优渥生活,冲破父母门第之见,陪伴张楠在白果村支教,爱情在白果村四季变换中、相互扶持中、共同陪伴中愈显浪漫与唯美,无不契合当下年轻群体对爱情的浪漫怀想。最后则体现在强烈的“网络感”,当下年轻人是跟随互联网成长的一代,“电视剧增加‘网感’,使之对电视观众以和网生代受众都有强大的吸引力”[5]42。腾讯视频作为本片的独播平台,弹幕直接的互动性不言而喻,笔者想要强调的则是剧中大量采用了时下的流行元素以及网络用语,拉近了与 “网生代”观众的距离。比如剧中,林青青情不自禁地跟随村里的音乐说唱起来,这种Rap的节奏感与以往乡村干部的严肃形象大不一样,给人耳目一新之感;剧中耿一鸣更是频出如“Double Kill”“人艰不拆”“PUA”等网络词汇,无不暗合当下青年群体的语言习惯,与青年观众拉近了心理距离,呈现出鲜明的网感美学。

(二)轻喜剧化处理

如前所述,《在希望的田野上》除却强烈的青春化倾向带来的“网感”外,还充满了“喜感”。所谓轻喜劇,一般是指“介于正剧和喜剧之间的一种体裁形式。它常常以生动、幽默的台词,演员略带夸张的动作表情,轻松愉悦的配乐作为弱化悲剧情绪的手段,达到轻松的效果”[6]42。在本剧中,轻喜剧化首先体现在人物设定上,最具突出代表的则是教育局副局长刘成鑫。作为基层干部,他在处理网络舆情时的简单粗暴、惧内、没有城府、直率简单、一反基层官员严肃刻板亦略带负面的荧幕形象,在剧中贡献了不少娱乐“包袱”,本剧以戏谑化的手法塑造了一个既可恨又可爱的基层党员形象。类似的还有操着贵州方言的村支书张志华,表现出爱占便宜、爱要面子而又屡屡“出糗”的特点,将乡村干部形象表现得淋漓尽致;还有以徐书经、张婶等为代表的农村妇女斤斤计较、咋咋呼呼的言行常让人捧腹大笑。在乡村人物的设定上,“均以一一定‘出糗’与‘反常态’的言行逗得观众捧腹。这一种‘轻’叙事风格,少了‘宣教’的意味,使故事情节整体上丰满、有趣,极大的增强了观赏性”[7] 37。其次则是乐观化表达,尤其在对白果村的描写上,本剧没有将穷山恶水的白果村赋予悲剧基调,反而以一种轻松、率性的视听手法展现其翻天覆地的变化。白果村村民虽然有着农民固有的狭隘乃至自私,但在面对困境时,他们总是积极乐观地面对,他们大喊、大闹、矛盾丛生,但也相亲相爱懂得感恩,展现出农村人身上乐观、开朗与积极的精神面貌。最后则是细节上的质朴与滑稽,例如,刘成鑫刚来到和平村视察时,脏乱差的环境让他震惊,一不小心就踩在了牛粪上,继而将鞋子甩出,被路过的收破烂的车子带走,情节滑稽却又加深了和平村贫困环境的真实刻画。再如,市纪委赶往白果村督查乡村振兴工作时,雨水阻断了去往白果村的交通,最后张楠牵来几条牛来驮领导过河,市纪委的领导从牛背上摔下,通过骑牛过河督查工作的细节处理,滑稽、真实而又辛酸,加强了对白果村交通不便的困境的表现,以喜剧化的方式而不是一味苦大仇深地凸显了白果村交通之难。总而言之,本剧用一种轻松且容易被人接受的方式,消解了城乡之间难以跨越的理解鸿沟,以带有娱乐化、戏谑化的视角重新审视当下农村中普遍存在的落后问题,使生活在城市中难以实际接触到的都市观众群体,身临其境地认识到农村之难、改变之急、脱贫之需,从而实实在在地将脱贫攻坚的国家战略理解到位,进而与影片中带有“幽默感”的人物产生强烈的情感共鸣。

三、真实创新:时代浪潮下的集体记忆

真實是乡村振兴题材剧的底线,也是渐近线,如何最大地还原真实,是衡量一部乡村振兴题材剧成功与否的关键。除却以上所述的视角创新与叙事创新,《在希望的田野上》更大的创新则在真实再现上。尽管诸多同类型题材的电视剧均建构在真实基础之上,但根据笔者亲身扶贫经历结合影视批评理论知识来看,该剧在扶贫业务、人物塑造、乡村图景、情感表达、扶贫核心(扶智)等诸多方面均体现出高度的真实感,这种真实的广度与纯度是同类型题材剧缺乏或少有的。正如在研讨会上广电总局网络司司长魏党军所言:“《在希望的田野上》向我们展示了深入生活、扎根人民的巨大能量。编剧多年的亲身经历和长达半年的实地采风,让作品得以用真实细腻的现实主义手法,呈现出了一个更具时代气息的白果村。”[8]乡村振兴作为一个划时代的壮举,唯有真实才能为时代画像,为时代立传,为时代明德。“脱贫之路不是一场‘说走就走的旅行’,而是在全国人民的共同努力中实现的,是属于新时代中国无数扶贫干部和脱贫人口的集体记忆。”[9]45

(一)典型化:人物真实

本剧所涉及的人物较多但具体来看可以简化分为三类:第一类以市委为代表的领导干部群体,第二类则是以张楠为代表的驻村工作队群体,第三类则是以白果村为代表的贫困群众。领导干部群体主要涉及了市委书记王启发、副市长孟昭关、市纪委书记易志南、铜江市教育局李世涛和刘成鑫等。在对领导干部的描写上,本剧开场的“小学烂尾教学楼”所掀起来的网络舆情事件就暴露出典型的部分地区基层生态与干部作风。刘成鑫以利益交换为由,利用职权调动公安局私扣张楠,意图逼迫张楠删除文章、公开道歉、平息网络舆情事件。殊不知网络时代舆情如洪水,疏胜于堵,刘成鑫简单粗暴的网络舆情典型处理方式在相当程度上是基层,尤其是县级干部的典型写照,剧作很好地塑造了一个缺乏群众经验“直接、苦干、蛮干”的基层干部典型形象。当然,随着剧情的发展,刘成鑫在乡村振兴大潮下逐渐进步,成长为成熟、稳重、赢得群众拥戴的好干部,人物的进步性、复杂性得以立体地呈现。教育局长李世涛被塑造成一个“异类”的非典型领导,其异类主要体现在不喜欢开会、见面不用打招呼、敢于担责、格局大,与以往传统影视剧中保守、繁琐而略带负面形象的常规领导产生剧烈反差。这样的领导干部虽然在同类型题材剧中不乏展现,但本片的高明之处则在于反其道而行之,通过塑造一个异类的李世涛来隐晦地揭示底层官场存在的某些“乱象”。此外还有知人善用、用人不疑的市委书记王启发,严谨、公正的市纪委书记易志南等,均真实地体现出了新时代下市县基层党委的政治属性与岗位职责。在表现领导干部群体时,本剧勇于揭露官场生态的丑相、乱象,大胆犀利,体现出高度真实性与真诚态度。其次是驻村工作队群体,张楠作为工作队长,为了摆脱“因病返贫”的困境,在前途与家庭、孝顺与爱情矛盾中挣扎良久后毅然加入了乡村振兴工作队伍,他有“穷人的孩子早当家”的成熟,也有情绪失控下打架的不理智;有研究生看似的孤傲,也有繁杂、琐碎群众工作的耐心与细心。此外,还有有洁癖而原则性极强的李涵处长(一般人事处大多严谨),保守沉稳、逃避晋升无望现实的老干部刘曼青,风趣乐观而富有激情的林青青,冲动而思维敏捷的“富二代”耿一鸣等,均刻画真实,他们身上有优点也有缺点,有贡献也犯过错,有血有肉,真实可感。关于贫困群体,老弱妇孺均描写得非常生动。私种树苗、骗取国家补助的贪图小便宜心态,缺乏长远眼光的小农意识,彪悍顽愚的贫困众生像无不如农村生活的镜子,真实折射出贫困乡村的群像。

(二)生活化:艺术真实

“艺术生活化就是艺术、文艺要深入到生活里面去,要和现实相结合。”[10]8《在希望的田野上》对人物形象的刻画和对乡村场景的还原都做到了极致,营造了一个说服力强、不刻意煽情的新农村形象。本片拒绝了以往农村题材影视作品“席勒式”创作的倾向,过去许多同类型电视剧还停留在都市精英对于偏远农村的“固执成见”般的想象,只见低俗、愚昧的人物,不见深刻入理的故事。《在希望的田野上》真正做到了将乡村人物的淳朴自然与人性欲望的表达相融合,展现了时代发展过程中人的矛盾与时代矛盾的共同点,同时尝试以新颖独到的方式去解读这一现象背后的原因,强调现象背后的本质,从而引发观众思考。本剧基本采用实地取景拍摄的方式,没有粉饰亦没有避重就轻,以白描的方式展现了贵州乡村吃、穿、住、行、教育、医疗等方面。尤其在一些生活化细节处理上,比如农村的旱厕、随地倒垃圾的习惯乃至挑水放入荷叶防止洒出来等,都充满了生活肌理。此外,破败凋零的村小学、柴火灶、染布坊、织布机、扇稻谷的风车、易着火的木质吊脚楼等等生活场景的还原以及青山绿水的乡土图景建构都散发着浓郁的乡土气息和风味。其次在艺术处理上,与以往乡村题材电影不同,本片着力于乡村发展的本质,不仅呈现了一群有血有肉、带有乡村生活习气的荧幕农民形象,摆脱了以往“乡村爱情式”的窠臼,还呈现出一片勃勃生机、蒸蒸日上的新农村形象。农民之间有争吵、有矛盾、有摩擦,但是每次矛盾的化解都将人物进行升华,从而推动剧情的发展,使扶贫攻坚的任务不断向前发展,这种人物与时代共同成长的新模式才是未来该类型题材电视剧的发展的新方向和突破口。本剧中贵州方言的使用配合演员在服道化的助力下,表演达到了浑然天成的地步。老弱妇孺幼以及青壮年均表现得宜,尤其在农村妇女的刻画上,救夫心切的张发花、彪悍嗓门大的张婶、精明的徐书经等,不论是从发型、服饰还是口音都极具生活质感,尤其是在她们“张牙舞爪”发生争执时基本与现实的农妇无异,还原度极高,生活质感极强。在男性人物塑造上,除却弱傻(每个村都有那么个人)形象以外,赡养无门、窘迫无奈的王老汉,孤寡中年裴景春,捕蛇为生的裴建国,被妻子抛弃的田如林,乃至“惧内”的刘成鑫、张志华无不抓住了农村男性的精髓,使得即使是小人物也具有很强的辨识度。此外, 还有一些细节处理也非常真实而生活化,比如,张楠在思念女友卞筱悦时,打好了字又不敢发,不料汗水滴落到手机上,将不敢发的内容瞬间发送出去,极富生活感。

(三)专业化:内容真实

《在希望的田野上》的編剧饶俊曾表示本剧的故事“90%来源于真实生活”[8]。对扶贫具体内容的描写与还原是本剧另一大特点,最难能可贵的是对现实均给以直接大胆的展现,没有一丝扭捏与粉饰,直抵人心引起共鸣。在扶贫动机的展现上,本剧没有英雄式的自告奋勇,而是“被动”的迫不得已。脱贫攻坚作为乡村振兴第一阶段的任务,战场往往在陌生遥远艰苦的农村,这对于久居城市的党员干部,尤其是有家庭牵绊,活在舒适圈的党员干部来说,主动请缨下乡扶贫是一个很大的挑战。在选拔乡村扶贫队伍时,有主动请缨下乡,也有被动“下乡”,被动扶贫是常态也是现实。本剧的可贵之处便在于此,尊重事实,尊重人之常情。本剧中在选拔扶贫干部下乡时,教育局鲜有人主动报名,只有相当于“半个”年近退休的刘曼青,而且还是为了逃避晋升无望的无奈选择,最后成为“在脱贫攻坚斗争中,1800多名同志将生命定格在了脱贫攻坚征程上”[1]3英雄中的一员。耿一鸣来自商人家庭,迫于父亲“我们家这个生意已经做得好好了,就是没有一个当官的”的愿望,从而踏上驻村工作队伍,虽露骨、直接但又何尝不是人间真实。在扶贫业务上,对从贫困户识别、信息录入、上户核查、张贴公示、产业帮扶等扶贫流程均给予真实展现,尤其在扶贫过程中贫困群众中出现的隐瞒事实、以贫为荣、等靠要思想、低级趣味均给以暴露,并将贫困的根源指向了教育,让扶智成为整个扶贫过程中的核心,带领群众开启了一段“心灵奇旅”。在农村问题上,剧中对农村教育中存在的资源分配不公、优秀师资从农村涌向城市的社会现状进行了激烈的展现,尽管剧中通过教育改革扭转了这一现象,但不可否认的是,教育分配不公、教育资源农村让位于城市在中国依然具有普遍性。剧中展现的老人赡养问题也具有很大的真实性与典型性。生活没有来源,乃至无法自理的老人尽管有儿女,但儿女因为家庭矛盾而拒绝赡养的情况屡见不鲜(笔者扶贫过程中亦遇此同样情况),剧中王老汉的处理方式很难却不乏典型性。此外,剧中对扶贫过程中采取整体搬迁(吊庄移民)时忽视农村对土地依赖和生活方式的问题表现得相当深刻,没有违背农村群众勤劳、质朴以及对土地依恋的现实,令人赞叹。

四、结语

“于当代脱贫攻坚剧来说,奋进的心态便是这具有精神含义的象征符号,这不是单枪匹马的个人英雄主义,而是全民性力量,覆盖每一个乡村,每一个角落。”[11]70本剧在展现乡村振兴过程中有艰苦、困难乃至牺牲,也有欢乐、恬静与美好,将笔触的重点不是落在乡村振兴工作的结果上,更多的是展现在此过程中“心灵”的蜕变,也就是精神扶贫的内涵指向。从张楠开始的逃离白果村到留恋白果村,从贫困群众泼泔水到送鸡蛋,从旧白果村到新白果村,以张楠为代表的工作队和以白果村为代表的贫困群众在脱贫的同时亦完成了一段精神洗礼,在乡村振兴过程中,每一份子都是英雄。本剧根植基层现实,以新颖的扶贫思辨视角,青春化创作面向,严肃性与喜剧性兼具,专业化与观赏性俱佳,大胆与犀利同在,是一部成功的难得的没有“滤镜”的乡村振兴题材网络剧,也是研究乡村振兴题材剧无可忽视的一个个案。

参考文献:

[1]习近平.在脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话[N].人民日报,2021-2-26(002).

[2]江腊生,杜松英.脱贫攻坚电视剧的美学追求与反思[J].中国电视,2021(08).

[3]颜纯钧.波澜壮阔的时代画卷——观电视剧《山海情》有感[J].福建艺术,2021(02).

[4]龙念,黄加瑶.谍战剧的青春化叙事[J].当代电视,2021(02).

[5]周恩.革命历史题材电视剧的青春化创新之路[J].当代电视,2021(08).

[6]涂彦.浅析当前国产电视剧的“轻喜剧化”问题[J].中国电视,2017(04).

[7]田燕,岳宗胜.《花繁叶茂》:乡村振兴视域下贵州扶贫题材电视剧的四重解读[J].当代电视,2020(09).

[8]《在希望的田野上》研讨会在京举行 打开乡村振兴题材新视野[EB/OL].西影视频. (2021-09-28).https://baijiahao.baidu.com/ s?id=1712074108097106834&wfr=spider&for=pc.

[9]周艺文,邹孟琪.以青春笔触 绘时代理想——解读《江山如此多娇》[J].中国电视,2021(06).

[10]张世英.艺术生活化,生活艺术化[J].中国文艺评论,2015(02).

[11]汪许莹.当代脱贫攻坚题材剧文化认同的三个维度[J].中国电视,2021(08).

(责任编辑:万书荣)