民国体育家翻译活动初探

2022-05-12刘志强张小林

刘志强,张小林

1 体育家概念界定

马卫平在《民国时期体育家群体研究》中谈到:体育家可以是个体,也可以指对体育问题进行专门研究的群体[1];欧亚和汤长发在《论当代体育人何不为“家”》中指出:“体育家”是指在体育界享有一定声望,且体育科研造诣高或对体育事业发展推动贡献大的人[2];周成在其博士论文《民国时期(1912—1937)体育家群体研究》中指出广义的体育家是指在从事广义体育活动中的杰出人物,并且可按照从事领域、影响范围和地域,以及体育场所进行进一步划分[3]。

“体育家”的界定,应结合时代背景考虑。民国时期我国内外交困,人民处于水深火热之中,急需探索出一条富国强兵之路。在我国人民体质以及军事实力亟待增强的情况下,似乎带有几分“病急乱投医”的意味,此时的体育被赋予了“强国强种”的任务,事关民族存亡和国家兴衰。在此观念影响下,我国许多的有志之士满怀报国之志投入体育事业,为振兴中华探索着出路。民国时期许多著名人物如梁启超、蔡元培以及毛泽东等都曾对我国体育的发展发表过深刻的见解。他们的观点尽管侧重点上各有不同,但大体上都是认同体育是救国之策。本研究认为民国时期体育家是:从民族忧患的立场出发,长期投身于体育及相关事业之中,凭借自身本领和学识在体育领域发挥着重大影响力的个人和群体,是为我国体育发展开辟新视野的先锋又或是带领广大人民群众投身于体育实践的扛纛者。

2 民国时期从事翻译活动的体育家群像

翻译活动大体上分为笔译和口译两部分。尽管民国期间也存在着一些体育口译活动,但由于口译活动主要是服务于即时性交流,无法体现和承载体育家们对于改造我国体育事业的意志。而他们的笔译作品则在一定程度上可以代表他们的观点和思想。故本研究主要通过对民国时期体育家的笔译活动进行考察和对其翻译作品进行归纳和整理,以期揭示民国时期体育家的翻译活动对民国乃至现代中国体育事业的影响和作用。

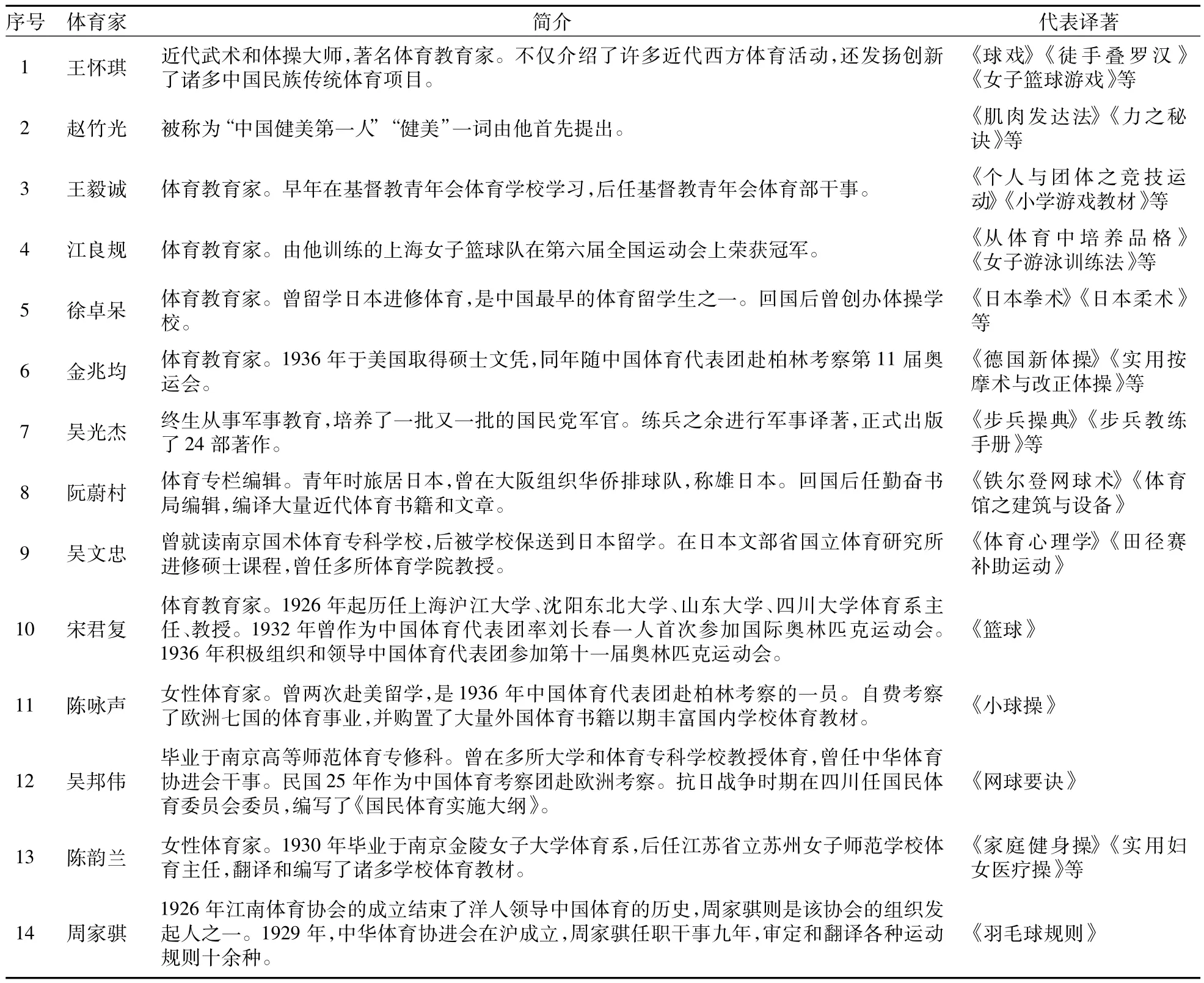

本研究通过对民国时期著名体育家的作品进行统计和收集,以及以“体操”“兵操”“游戏”和“运动”等关键词在民国期刊全文数据库、读秀和中国知网等知识平台进行相关文献查阅和统计,共统计到了197本译著以及116名译者。在这些译作中还存在一些以机构和组织署名的,如中华体育协进会、教育会体育研究会、基督教青年会等。其具体的译者大多已难以考证,故本研究主要对统计到的个人译者进行进一步的考证。在对这些个人译者进行挖掘和考证后,结合本研究对体育家的界定,筛选出了14位具有代表性的民国体育翻译家,具体可见表1。

表1 民国时期进行翻译活动的体育家

以上的14位体育家按不同的职业领域可分为四类,即体育教育领域、教会组织、体育行政领域以及军事体育领域。根据本研究所统计的译著和对体育家进行的分析研究发现:不同领域之体育家所译作品也呈现出不同的特点,无论他们的职业、社会地位以及所翻译的作品类型如何的不同,但他们身上却都有着一个共同点,那就是拥有强烈的爱国感情和对体育的热爱与执着。

2.1 体育教育领域的翻译

由表1可看出,进行翻译活动的体育家中体育教育家所占比重最大。究其原因,民国时期我国正处于内忧外患之际,国民体质普遍衰弱,为挽大厦之将倾,唯有强国强种才是唯一的出路,体育救国理念应运而生。此时许许多多的有志之士认识到了这一点,并开始将目光聚焦到体育之上,如赵竹光与宋君复两位民国时期著名的体育教育家。他们在大学时期进修的专业都不是体育,但是他们都深感光有健全的头脑而无健全的身体改变不了中国积贫积弱的惨淡局面,于是开始修习体育,并最后选择投身于体育教育事业[4]。还有像王怀琪、陈咏声、金兆均这类体育科班出身,毕业后就将自己的全部心血倾注到我国体育教育事业当中,面对着教学资料缺乏、场地设施稀缺和体育观念落后等难题,孜孜不倦地贡献着他们的智慧和汗水。他们的翻译活动主要是以教学为出发点,聚焦体育教材和体育基本理论书籍的翻译,如王怀琪的《球戏》(1917)、赵竹光的《体育之训练与健康》(1937)、江良规的《从体育中培养品格》(1942)等。

2.2 体育行政领域的翻译

近代我国体育自主权的缺失主要表现在以下三点:其一,我国所有与体育有关的活动,其组织权和操办权都在西方列强和教会的手中;其二,体育活动中出现的术语都是由英文标注的,例如体育赛事项目的名称、体育活动项目列表;其三,在国际性的体育活动中,中国代表团的领导人不是中国人,而是在华的外国人[5]。随着民国时期国内思想解放浪潮的影响以及人们对体育认识的加深,中国学术界及体育界发出了从外国人手中收回体育运动主办权及比赛权的强烈呼声。随着中华全国体育协进会的成立,我国从外国人手中收回了体育活动掌控权,实现了体育自主,标志着中国自理体育时期的开始[6]。作为全国体育主管单位,中华体育协进会负责制定和推动体育实施方案、对国民体育进行指导和考核、对国民体格进行检查、进行体育学术研究以及管理、推动并发展了运动竞赛等。而体育行政领域的翻译活动与教会类似,主要体现在对体育赛事规则的翻译以及对游戏和运动项目的引进上。

2.3 军事体育领域的翻译

军国民主义对我国近代体育发展产生过深远的影响。民国时期,为进一步改变民众体质羸弱以及军事实力疲软的现状,国民政府教育部于1912年颁布了《普通教育暂行办法》。规定小学体育教育主要以兵式体操课为主,并同时在《普通教育暂行课程标准》中增加了体操课的课时,强化了军国民主义在学校教育中的实施。时任中华民国首任教育总长的蔡元培先生也提出“学子重精神教育兼并重军事教育,而尤以新兵式体操为首”[7]。程登科在《国防与青年教育》中指出:“今日在前线之战士殆无一不是青年。谈到民族前途,便不能不想到青年。要实行军训、政训、国术、童军以及体育五者一体的体育训练,以充实并完成青年训练”。可见民国时期体育与军事密切相关且两者之间存在着良性的互动。无论是学校体育还是青年训练中都加入了大量的军事化课程,目的是为了培养全民皆兵的尚武精神,实现强军目标。民国期间军事体育译著主要是对“兵操”和“童子军训练”主题图书的翻译,代表体育家有吴光杰和张亚良等。

2.4 教会组织的翻译

西方国家曾派遣大量传教士到中国传教,并在不同程度上影响了中国历史的进程。而对我国近代体育影响最为深远的外国传教组织,当属基督教青年会。基督教青年会于1844年成立于英国伦敦,是一个全球性的基督教青年社会服务团体。1912年6月,基督教青年会全国协会的创建正式得到民国政府批准。随后基督教青年会便在全国范围内迅猛发展。短短几年间,全国范围内有城市青年会30余处、学校青年会有170多处,会员最多时达到万余人[8]。青年会内部设立体育部,倡导国民参与到各项体育运动之中,以增强体质。除此以外,青年会还把体育作为一门学术来研究,以提高体育教学水平,从而培养专业的体育人才,促进体育事业的发展。基督教青年会在我国的活动对我国体育的发展产生了十分深远的影响。它是外国先进体育思想传入中国的重要窗口,帮助我们从传统体育走向现代体育。基督教青年会中的干事成员如麦克乐、来会理等,致力于在中国引进体育项目,发展体育运动。如早期被称作“框球”的篮球就是由来会理首先介绍给天津基督教青年会成员的[9]。他们还为我国培养了许多体育人才,其中就包括著名体育家王毅诚。教会的翻译活动主要是对国外体育项目、游戏和竞赛规则的介绍。

3 民国体育家的翻译动机初探

3.1 从丰富体育教材到传播体育思想

任何翻译行为都是由翻译目的决定的。民国时期,各级学校均开设体育课程,体育之风逐渐盛行,社会对体育教材的需求十分强烈。民国初期提倡军国民主义。当时我国许多学校体育教材是体育家和教育家们践行“拿来主义”直接从日本翻译“体操”和“兵操”书籍而来[10]。随着“新文化运动”的开展,实用主义教育思想逐步在中国获得引入、传播,从而使得以实用主义为理论基础的“自然体育”开始影响我国的学校体育[11]。随着自然主义的兴起,以及我国本土体育人才的成长和体育教员专业化水平的提高,学校体育课开始尝试引入更具趣味性的竞技体育活动,如篮球、足球、网球等[12]。为了丰富体育教学和教材,许多体育家们开始从西方找寻适合的体育图书进行翻译。如李浮梦翻译了美国图书《教室柔软体操》(1925)、朱士方翻译了J.H.Bancroft的《球戏》、张国勋和钱一勤翻译了《美国篮球新术》(1933)。在对西方体育图书进行了解和翻译后,一些体育家吸收了西方体育教材的教学原理和教学方法,融合到我国传统体育教材的编写中,如王怀琪著作的《订正八段锦》(1916)[13]。这些活动不仅丰富了学校体育教材,还对我国传统体育的创新与发扬带来了启示。

同时,随着民国期间学校体育的不断发展,群众体育的重要性也被教育界和体育界所认识。正如郝更生在《十年来我国之体育》中指出:“如果学校体育普及,则社会体育,应有相同之发展。所谓表里为用,一而二二而一者也。”[14]而新文化运动之后,人们开始重新审视生活方式。一些体育运动如游泳、健身等在部分地区已经开始流行起来。为了带动更多的群众参与体育运动,宣扬体育的积极性与益处,体育家们翻译引进了一些用以强身健体的健身操和健身法,以及用以娱乐的游戏,如王怀琪翻译了《不老健身法》(1924)、赵竹光翻译了《肌肉发达法》(1937)、顾舜华和沈伯参合译了《游泳与跳水术》(1938)等。

第三、随着近代思想启蒙运动在国内的广泛开展,西方的“自由与民主”观念逐渐深入人心,同时也打开了中国妇女解放的大门,为中国女性摆脱缠足束胸的压迫,去追求身心的全面发展扫除了障碍。1929年颁布的《国民体育法》更是明确规定“中华民国青年男女有受体育教育之义务”以及“实施体育之方法,不论男女,应视其年龄以及个人身体之强弱,酌情办理”[14]。女性是一国之母,肩负着孕育后代的特殊任务。只有健康的母亲才能养育强健的后代,进而才能强种救国。女性体育的发展不仅是女性权利和地位提升的一个重要表现,更是代表社会对体育的认识迈入了新的阶段。而因为女性与男性身心的异同,适合男性的运动不一定适合女性。这就要求从女性的身体和生理特点出发,引入更适合女性参与的体育运动并编写相应的教材。这个时期以“女性”为主题的体育著作有《女子手巾体操》(1920年王怀琪译)、《女运动员临阵以前》(1931年刘家壎译)、《实用妇女医疗操》(1935年陈韵兰译)以及《妇女的健康美》(1937年赵竹光译)等。

3.2 从倡导体育救国到追求身心发展

近代中日甲午战争的惨败使得我国民族危机加深,中华儿女急需探索出一条救国之路。通过军国民主义强大起来的日本和德国,其种种“成就”无疑对我国给予了启发。我国传统重文轻武的教育理念受到了质疑,开始有知识分子呼吁学习德国、日本实行的教育政策。他们的体育模式也开始被国内引进,以“强种强国”以及“尚武救国”为标志的“军国民体育思想”开始在国内盛行。1915年,全国教育联合会发布了《军国民教育实施方法案》。自此学校体育的课程内容近乎全被兵式体操和军事训练所取代,“军国民主义”达到鼎盛时期[15]。在此时代背景下,国内体育家翻译了大批“兵操”类的图书,意图效仿国外尚武之风以增强人民体质,从而提高军队战斗力,挽救被外国列强欺压的局面。兵操类主题图书如《童子军体操》(1916年魏鼎栋译)、《步兵操典详解》(1918年江瀚译)、《童子军自由车队训练法》(1918年张亚良译)等,便是这个时期体育家们探索体育救国的产物。

随着国外思想解放浪潮和西方教育思想在国内的广泛传播和不断渗透,教育家和体育家们也开始反思和重新定位体育之于教育的意义。北洋政府在1919年召开了全国教育联合会第五次会议。会议认为:“近鉴世界大势,军国民主义已不合于教育之潮流,对学校体育自应加以改进[16]”。1922年11月1日民国政府颁布了《学校系统改革令》——亦称“壬戌学制”。“壬戌学制”将学校体育中的“体操科”改为“体育科”,并废除了学校兵操课程。学校体育教材主要以田径、游泳、球类以及体操为主。1929年颁布的《小学课程暂行标准》,更是明确地规定:“体育教材选择应根据儿童的身体、年龄和技术程度的高下,并需适合儿童生活的需要”。至此,以“兵式体操”为代表的“军国民主义”体育思想正式走向衰落,取而代之的是以“养身操”和“健身操”为代表的身心俱修的“自然体育”思想,倡导从本能、需要、兴趣出发去学习体育,强调个体的特色发展。在1916至1929年间共出版了12本体操和训练类的体育译著,其中主题围绕“童子军”和“步兵”的共有6本。而在1929至1949年里共出版了13本体操译著,没有一本是以“童子军”和“步兵”为主题或相关的。体育译作的主题从“尚武强军”逐渐过渡到强身健体、愉悦身心。这是体育家们探索体育的健康发展,以及关注体育对人身心塑造的重要体现。

4 民国时期体育家翻译活动的影响

4.1 促进国外体育项目在国内的传播和普及

我国现代体育起步发展于清末民初时期,从无到有,从传统体育到现代体育。在国外体育项目的引进与传播过程中,除了外国传教士和外国体育教练在国内的活动外,国内体育家的翻译活动也扮演了重要角色。如我国“健美第一人”赵竹光,大学时期的他曾是一名体弱多病的穷苦学生,所谓健康之精神寓于健康的身体,因为身体原因他的学业成绩一度十分落后。于是为了强身健体,他便向学校里一位体态雄健的同学请教了健身的方法,同学给了他一本张寿仁翻译的美国人古利克(L.H.Gulick)所著之《发达肌肉法》,开启了他与健身相伴的一生。在从事健身后,他的体格愈发强健,体态的变化开始吸引到了周围同学纷纷效仿。他在学校里也开始小有名气。他在学校组织创立了“沪江大学健美会”。在公布报名的第二天,报名人数就超过了拟招收会员数。在当时,国内还没有关于健身、健美题材的图书。为了帮助学校里的同学们更好地参加体育锻炼以及践行“强身才能强国”的理念,他开始着手翻译国外的相关书籍。《肌肉发达法》与《健康之路》就是他在大学时期翻译的两本健身著作,而《肌肉发达法》也是我国发行的第一本健美专著。毕业后,他进入商务印书馆工作。这使得他获得了进一步研究健身运动的机会。在此期间,他又翻译和撰写了《体育之训练与健康》《力之秘诀》《肌肉发达问题解答》等二十多本书。1938年11月,赵竹光担任《健与力》杂志主编,首次面向社会普及健身知识、宣传健身方法。杂志的发行标志着中国宣传和传播健美运动知识和训练方法的文化氛围已形成[17]。

4.2 推动我国体育赛事的组织与发展

我国竞技体育起步较晚。早期的体育竞赛活动和大型体育赛事大部分是由外国传教士主导,如我国前两届全国运动会都是由基督教青年会干事实际掌控,并且规则和章程皆是以英文书写。而中文体育术语的缺失导致国人在进行练习或比赛时所用术语也均为英语,如出界“Out side”、暂停时间“Time out”等。王殿贤在《现阶段之中国体育》中指出:“我国目下文盲尚未扫除,懂英语者更寥寥无几,民众欢喜体育之兴趣,有不被此诘屈声牙之呼声,驱散净尽者乎?”[14]为了推广和发展体育赛事以及坚守我国的体育自主权,普及体育运动知识和掌握赛事规则势在必行。而自中华体育协进会成立后,我国重新掌管了体育自主权。为了普及体育运动以及在国际赛事上获得优异成绩、提升国家形象和振奋民族士气,需要不断与国际赛事规则保持同步。随着每次国际赛事的举办,赛事的规则都会有更新,我国的体育家们便随之跟进他们的翻译活动。如在1930年我国举办了第四届全国运动会,同年出版了《网球规则》(1930);1932年我国参加了第十届洛杉矶奥运会,同年出版了《网球规则》(1932);1933年我国举办了第五届全国运动会,同年出版了《网球规则》(1933)以及《最新注释网球规则》(1933)等。

4.3 深化社会对体育的认识、促进体育学科的发展

民国时期,我国民间对体育的认识尚不深刻,仅有着一些较为模糊的认识,即体育可以强身健体、强兵拒敌。体育作为一门学科,如果人民对体育的认识仅停留在这些浅显的层面上,是十分不利于体育的发展的。江孝贤就曾在《我国体育之厄运》中指出:“吾国积习,重文轻武,徐步轻言,则谓之儒雅,行动敏捷,则曰之为鲁莽。学校中每周虽有一二小时之体操,有何裨益?”无论从外国引入的练兵之道和体育项目多么先进,不了解体育之内涵进行盲目地学习或强加于国民之身,不仅不利于实现真正意义上的强国强种,并且也无益于体育本身的发展。只有了解体育对人的身心产生影响的原理,才能更好地运用它来实现强国强民以及振兴中华的目的。民国期间,体育家们对体育和相关原理的引进,很大程度上弥补了我国在体育理论方面的缺失。如徐福生翻译了《体育之理论及实际》(1912)。此书讲述了体育的定义范围、种类,体操演习的基本形式及其生理目的,击剑、柔道和日本体育史等;李德晋翻译出版了麦克乐的《田径赛运动》(1917),包含分赛跑、跳栏、远跳、高跳、铅球、铁饼、链球、掷枪及跑径之测量、建筑法等;赵竹光翻译了《体育之训练与健康》(1937),向人们揭示了体育锻炼与身心健康之间的直接联系。这些体育译著不仅普及了关于体育的系统知识,促进了社会对体育的认识,并且在一定程度上推动了我国体育学科的系统建设,为我国体育学研究打下了十分夯实的基础。

4.4 推动我国女子体育的发展

封建社会中诸如“女子无才便是德”“男子以强为贵,女子以弱为美”和“生男如狼,犹恐其尪;生女如鼠,犹恐其虎”等观念的长期荼毒,不仅毒害了我国女性的身心,还扼制了我国女性参与体育运动的期许。自清末民国初,西方“天赋人权”“男女平等”以及“民主与科学”等理念的传入,女性的身心健康才开始被人们所重视,而后女性体育开始出现并慢慢为人们所接受。女性为国之母。一个民族女性是否强健,决定了这个民族是否强健。为了帮助女性更好地参与体育运动,国内体育家们翻译了大量以女性为主题的体育著作。在这些女性体育译著中,有的是体育家们针对女性跟男性的体质差别,为了符合女性的身心规律而专门挑选的体操项目,如王怀琪翻译的《女子手巾体操》;有的是阐述女性的健康美,强调女性参与体育运动的必要性和科学性,以破除封建社会施加于女性的枷锁,如赵竹光翻译的《妇女的健康美》;还有的是介绍女性竞技运动规则,如中华全国体育协进会编译的《女子篮球规则》。这是我国女性体育从无到有,从幕后走到台前的一个标志,也是我国女性地位提升的重要体现。

5 结语

民国期间,体育家在推动我国近代体育发展中发挥了重要作用。他们在国家危难的时刻挺身而出,怀揣着对体育的热爱与对国家的赤子之心,于黑暗之中摸索着“体育救国”的道路。面对着社会落后的体育观念和匮乏的体育教育资源,他们通过翻译活动将国外优秀的体育理论、体育项目等引入至国内,促进了我国近代体育实践和体育学科的健康发展,并在一定程度上为我国现代体育的繁荣奠定了基础。民国先辈们以满腔热血书写了我国近代体育的历史。了解历史,方能开辟未来。了解民国时期体育家的贡献能够有助于激励更多优秀的现代体育家献身国家的体育事业。