镜下修补缝合腰椎融合术后神经根疝1例报道

2022-05-10张旺孔鹏汲长蛟刘浩张建新

张旺,孔鹏,汲长蛟,刘浩,张建新*

(1.山东中医药大学,山东 济南 250013;2.山东中医药大学附属医院骨科,山东 济南 250013)

腰椎后入路融合术是临床上解决“腰椎间盘突出症”、“腰椎管狭窄症”、“腰椎滑脱症”等相关疾病常用的术式,其中对于较重的退变性疾病,在腰椎后路减压融合过程中,易出现硬膜破裂等并发症。据报道,腰椎手术中硬膜撕裂发生率为1.8%~17.4%[1-2],术中及时修补可避免术后脑脊液漏、感染等相关并发症;若未及时修补可能出现神经根疝,引起相应的神经症状。目前,对于神经根疝的发现及治疗临床报道较少。于2020年10月山东中医药大学附属医院骨科收治1例腰椎术后神经根疝患者,现报告如下。

1 病例资料

55岁女性患者,因“右臀部及右下肢外侧疼痛麻木1年”入院。现病史:患者2年前无明显诱因出现腰部及双下肢疼痛、麻木症状,于外院保守治疗效果不佳,症状逐渐加重,遂来我院诊治。患者双下肢后外侧疼痛,右侧为重,行走、站立时症状加重,右侧髂腰肌及股四头肌肌力Ⅳ级;既往身体健康,无慢性疾病,对“头孢”、“庆大霉素”药物过敏;吸烟10年,平均20支/d。结合影像学检查及病史体征,诊断:L3~4、L4~5腰椎间盘突出症,疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)10分。排除相关手术禁忌证,行腰椎后路减压融合手术,手术顺利。术后双下肢疼痛症状明显减轻,左侧减轻显著,右下肢仍有麻木疼痛感;术后5 d佩戴支具下地行走,活动较术前明显改善,考虑残余症状与术中神经干扰有关,术后恢复良好出院。术后2个月门诊复查,腰椎CT显示融合器位置良好,可逐渐脱离支具活动,患者仍自觉右臀部及下有麻木感,较之前减轻,遂给予营养神经药物治疗,建议逐渐加大功能锻炼,继续观察。

术后1年,患者右臀部及下肢麻木疼痛症状仍未缓解,遂来诊。此次入院时症见:疼痛麻木范围沿着右臀部、右大腿后外侧及右小腿外侧至踝部,双腿不能同时平放于床面,夜间睡眠时以俯卧位为主,会阴部麻木感,咳嗽时下肢症状加重,伴有小便控制不住,“漏尿”现象频现。查体:VAS 7分,腰部活动受限,L3~4、L4~5后侧压痛、叩击痛明显,向右下肢放射,双侧直腿抬高试验均为50°左右,行此检查时会出现腰部及右下肢短暂抽搐性疼痛,双侧股神经牵拉试验(+),腰背伸试验(+),双侧髂腰肌及股四头肌肌力Ⅳ级。影像学检查:腰椎MR显示L4及L4~5水平椎管后侧可见类似“囊性肿物”,较椎管内信号低,较周围肌肉组织信号高(见图1);CT上也可见相应水平椎管后缘区域密度较周围不同(见图2)。患者融合节段愈合良好,无明显手术禁忌,经科室讨论后,拟定于椎间孔镜下行神经根探查术,根据术中可能发生的情况行相应的解决方式。

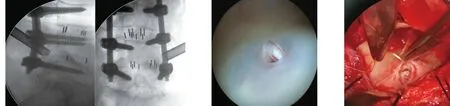

图1 术前MRI示L4椎体及L4~5水平椎管后缘异常信号区 图2 术前CT示局部密度改变病灶

术中患者取左侧卧位,使用前后侧身架分别固定于大腿前侧及臀部,左侧腰下垫好体位枕。C型臂透视下使用克氏针定位L4~5椎间隙,取旁开脊柱正中线11 cm作为穿刺点,并画好穿刺角度。常规术区消毒、铺无菌巾单、局部用0.8%利多卡因浸润麻醉,既可对神经感觉起阻滞作用,缓解患者部分疼痛不适感,同时保留了神经的运动功能,术中更安全可靠[3]。采用侧后方手术入路,穿刺至L5上关节突尖部,C型臂正侧位透视见位置良好后进行局部麻醉,经穿刺针置入导丝后拔出穿刺针,沿穿刺针切开皮肤约1 cm,逐级置入扩张套管后,扩张深筋膜,置入工作套管。C型臂透视见套管位置良好(见图3)。连接椎间孔镜系统,镜下环锯切除部分剩余的L5上关节突关节,探查见椎管内有一硬膜外假性囊肿,切除部分囊壁,见囊内有一直径约2 mm的硬膜裂孔,边缘光滑,可见部分马尾神经疝出(见图4),触碰疝出马尾神经可复制患者平时症状。尝试使用明胶海绵填充破口,将疝出神经根推入硬膜,未果,且患者疼痛症状明显,无法忍受。假性囊肿内放置部分明胶海绵,撤出椎间孔镜系统,2-0可吸收缝合线缝合切口,无菌敷料覆盖。与患者及家属沟通术中情况后,同意手术方式改为在全麻下行“椎管探查马尾神经黏连松解及硬膜修补缝合术”。

图3 术中建立椎间孔镜工作通道 图4 镜下见疝出的神经根 图5 显微镜下修补缝合硬膜

全麻成功后,患者取俯卧位,术区常规清毒、铺无菌巾。

取L4~5水平原手术切口,长约6 cm依次切开皮肤、皮下组织,仔细分离显露L4及L5右侧螺钉,于螺钉内侧探查,见椎管内假性囊肿,应用手术显微镜系统,镜下纵行切开囊壁,可见之前椎间孔镜下留置的明胶海绵,清理明胶海绵。可见硬膜表面疝孔及疝出的马尾神经,将疝孔适当扩大,并将与硬膜黏连的马尾神经进行仔细分离,探查确认马尾神经与硬膜没有黏连后,将疝出的神经根回纳,采用5-0可吸收缝合线修补缝合硬膜(见图5)。冲洗切口,双极电凝仔细止血。0号及2-0可吸收缝合线逐层缝合手术切口(未放置引流管),术中出血约150 mL,未输血。术后患者双下肢肢端血运、感觉正常,双侧直腿抬高试验阴性,右下肢麻木疼痛症状明显缓解。

术后给予平衡盐补液,营养神经及脱水消肿等常规药物治疗。术后第1天患者双下肢股四头肌及髂腰肌肌力基本恢复Ⅴ级;术后4 d VAS 1分,经医师指导下佩戴腰围下地活动,疼痛症状明显减轻,卧床时翻身活动较前灵活,双侧直腿抬高试验(-),会阴区麻木感较前减轻。患者两处手术切口愈合良好,均为Ⅰ期/甲级,无红肿渗出化脓等异常,手术切口使用可吸收缝合线皮内缝合,无须拆线;术后1周出院,行走活动较入院时明显改善,双下肢肌力基本恢复正常。术后6个月电话随访,患者无明显疼痛症状,会阴区无明显麻木感,“漏尿”现象未再出现,大小便正常,已回归正常生活。

2 讨 论

神经根疝是脊髓疝的一种,而脊髓疝临床上可分为自发性、医源性或创伤性[4]。Kumar等[5]认为脊髓疝是临床上罕见但可逆的神经功能障碍,其形成条件为硬膜缺损引起硬膜外蛛网膜囊肿或假性脑膜膨出,且缺损位于脊柱弯曲的凹面,伴随着脊髓自身的活动,加上脑脊液的推动,脊髓或者神经根自破损处疝出形成。Moriyama等[6]分析6例医源性脊髓疝均是由后路手术导致的背侧硬脑膜缺损引起的,进一步证实了硬膜损伤是形成脊髓疝的条件。Miller等[7]认为,当脑脊液保持连续的液体流通过硬脑膜缺损时,会导致异常的“假性囊肿”。

高苏宁等[8]报道1例腰椎间盘手术患者术中硬膜撕裂微小,无脑脊液漏出,未行缝合,术后出现下肢神经症状加重,保守治疗无法缓解,2周后行二次手术时发现硬膜破口较前扩大,并有神经根疝出,复位神经根,修补硬膜后,症状缓解明显。Nishi等[9]认为破孔扩大与神经根疝出的机制主要有以下几点:(1)脑脊液本身的液体静压效应;(2)脑脊液波动的“水锤作用”;(3)腹部肠腔运动时椎管内压的增高。结合本例,作者认为患者第1次行腰椎后路融合手术过程中可能出现了硬膜破损,但因破损微小,直视下无法察觉,术后硬膜损伤逐渐扩大,最终导致神经根疝出;另一方面,本例患者术后未出现头晕、恶心、颈部疼痛等脑脊液渗漏的伴随症状,仅给予常规治疗,患者术后短期内症状表现无明显特异性,无严重的下肢神经症状及马尾神经症状;不排除术中硬膜未破损的可能,出现神经根疝的原因可能类似特发性脊髓疝的形成机制。腰椎后路手术导致该部位硬膜内层破损,结合相关文献[10],腰椎的生理弧度呈前凸,而使脊髓搏动的运动受力点集中于硬膜背侧,神经根便通过之前形成的硬膜“薄弱”处突出而形成神经根疝,神经根疝形成后因为嵌顿导致局部缺乏营养、压迫等而出现临床症状。

相对于特发性脊髓疝,医源性脊髓疝的发生更加罕见,Nakashima等[11]研究NSG数据库的病例显示颈椎手术后脊髓疝的发生率为0.02%,硬脊膜切开后脊髓疝的发生率为0.01%,硬脑膜损伤或硬脑膜切开是导致医源性脊髓疝的原因。对于疝出的神经根并伴有下肢神经症状的患者,手术治疗是唯一行之有效的治疗方式[12]。手术治疗的关键是松解疝口防止脊髓受压,复位疝出的脊髓,修补破损的硬膜,防止再次疝出[13]。Groen等[14]通过对246例特发性脊髓疝出患者的荟萃分析中认为手术治疗效果良好,并进一步指出扩大修补硬脑膜缺损是治疗该疾病的首选技术;李加翔等[15]报道椎间孔镜术后并发神经根疝,再次行传统术式复位神经根,效果良好;鲁尧等[16]于椎间孔镜下使用柔软的明胶海绵逐步填塞加压,成功将神经根疝回纳;Hyun等[17]使用“止回阀形”硬膜成形术治疗医源性脊髓疝。对于本例患者行融合手术后,下肢神经症状未能缓解后,术后2个月的CT检查未能发现异常病灶,也未及时行MRI进一步检查,直至再次入院时发现“囊肿”病灶,尽管未进一步检查明确“囊肿”性质,但是采用椎间孔镜探查清理术式,于镜下更清晰的看到疝出的神经根随着呼吸心跳而搏动,直接明确了病变所在,指导了医师的手术方案。疝出的神经根表面光滑,未见与周围组织黏连,表面血运情况较好,可能是患者症状无明显进行性加重的原因,尝试使用明胶海绵复位疝出的神经根,未能成功,遂转为开放性手术,因此处神经根疝位于椎管背侧且与硬膜周围无黏连,操作时对椎管内干扰较小,可选择直接缝合,借助显微镜放大术区,成功回纳神经根并修补缝合硬膜。这里选用局麻下的椎间孔镜技术,既能消除患者的恐惧心里,易被患者接受,同时也可明确诊断,进一步指导切实有效的手术方案,虽然镜下复位未果,但是也为开放手术明确了位置,避免了大范围软组织损伤,更加快速地找到目标区域。

综上所述,腰椎融合手术过程中可能损伤硬膜,术中应仔细操作,缝合前应仔细探查硬膜有无破损,对于破损的硬膜应及时修补;术后密切关注患者症状表现,怀疑有神经根疝出时,及时行HR-MRI检查,特别是T2WI更有助于该疾病的早期确诊[18],早期诊断及手术处理可减轻因神经根卡压缺血等因素引起的进行性加重的神经症状。王晓东等[19]提出尽早恢复马尾神经脑脊液循环通路,对降低马尾神经瘢痕黏连、促使马尾神经功能恢复有积极意义,对患者预后十分重要。此外随着脊柱微创技术的不断发展,通过内镜下放大的图像提供良好的视野,为临床上探索此类疾病的发生机制提供帮助,也可做为一种明确诊断的检查方式。