失独者爱哀交加的情思活动及其反刍机制研究*

2022-05-10杨莉萍

陈 尹 杨莉萍

失独指的是由于疾病、意外事故、灾害或自杀等原因使独生子女家庭失去唯一子女,并由此产生一系列问题的社会现象,产生的一系列问题称失独问题,失去独生子女的父母亦成为失独父母或失独者,他们构成了当前中国社会中的失独群体[1]。这一群体大多是20世纪80年代首批执行计划生育政策的“光荣一代”,而如今他们却成了集“生理问题”“心理问题”“婚姻问题”“社会交往问题”“赡养问题”“社会保障问题”等于一身的“问题一族”。随着2016年“全面二胎”政策的实施,失独家庭的总量有可能会下降,但庞大的基数仍然存在,既往政策的延续影响仍将继续。“围绕计生政策产生的‘不敢生、不愿生、不想生’等生育惰性也会有所持续,法律的出台可以明确地划定时间节点,但既成观念的改变和转换却不可能那么干脆,这种不干脆同样是时代的产物,同样需要得到尊重和照顾。”[2]在当下这一时间节点上,对失独问题的深入研究和妥善解决关系着整个社会的公平、和谐与稳定,失独心理研究更是心理学面向社会问题解决的重要命题。

1 悬置“哀伤”视角:扎根理论方法的选用

先行研究中的失独者形象通常是悲剧且苦闷的,群体的部分体验被片面放大,研究局限于横向静态的现状调查和“深描”,从而构成了一种“苦难”叙述框架,在这一框架下,学者们达成共识:失独群体的苦难与创痛不仅是多重的,而且是难以承受,难以跨越,难以救赎,甚至是无解的[3]。例如,心理学研究者倾向于关注亲子分离带来的个体层面哀伤体验,不管是早期关注内在过程和健康状态的“哀伤过程假设”(grief work hypothesis),还是后期经过改良的“依恋与哀伤双过程模型”(attachment and dual-process model of bereavement),依恋和哀伤都是解释失独心理的主要理论视角。相应的,心理干预工作也主要围绕对依恋和哀伤的处理展开,旨在协助父母应对因失去孩子而引发的各种情绪困扰,在情感上实现依附关系的脱离[4],或者与逝者建立新的联结,从“哀伤”中走出来[5]。对“哀伤”的狭隘关注使失独心理研究受理论框架驱动明显高于受研究对象和现实资料的驱动。Konigsberg[6]2认为美国的哀伤理论蔓延到了世界各地,但可能与当地的文化解释相悖,如在中国,比起丧亲带来的情绪问题,他们可能更关注与死者的关系。关于失独心理的专题性研究还存在较大的缺口。

为突破上述方法和视角局限,研究采用了扎根理论的方法,该方法的目的在于形成概念及其之间的相互关系,从而解释、说明并诠释所研究的实质领域(substantive area)中的行为变异,该行为通常围绕着研究对象对问题的处理[7]22。扎根理论要求研究者不预设研究问题、理论框架,直接进入研究领域,从资料中生成对社会行为的概念性理解[8],研究者只是带着对于发生了什么问题以及这些问题是如何被处理的这样抽象的好奇心进入研究[7]24,将研究问题作为研究的一种结果,去发现研究对象所关注的问题以及他们在解决他们所关注的核心问题的过程中潜在的行为模式[9]。在研究过程中,笔者遵循资料收集与分析(含47份访谈资料、4本纪实类出版物、2部纪录片、1本私人回忆录、3篇网络日志)同步进行的方法论原则,通过开放式编码、理论性抽样、选择性编码、理论性编码、备忘及备忘整理、文献比较等过程,最终发现哀伤只是失独者的部分体验,失独心理是融合了复杂情感和思维,爱哀交加的整体情思活动。

2 扩展哀伤体验:失独者“爱哀交加”的情思活动

心理学相关研究关注亲子分离带来的哀伤体验,丧子体验被认为是所有悲伤中最痛苦、最持久的一种[10]。一项对2 075位失独者进行的问卷调查显示,该群体心理状况较差,61.6%的失独者经常陷入沮丧、失望等消极情绪中[11],独生子女死亡会导致父母表现出显著抑郁和孤独感[12-13]。一些研究虽然认识到了当事人情思活动的复杂性,但避重就轻采取了模糊处理,如有研究显示失独父母多陷入与相思交织的痛苦状态难以自拔[14],但研究者在具体表述中却只谈痛苦不谈相思,相思是一种怎样的痛苦?相思与痛苦是怎样的关系?读者不得而知。

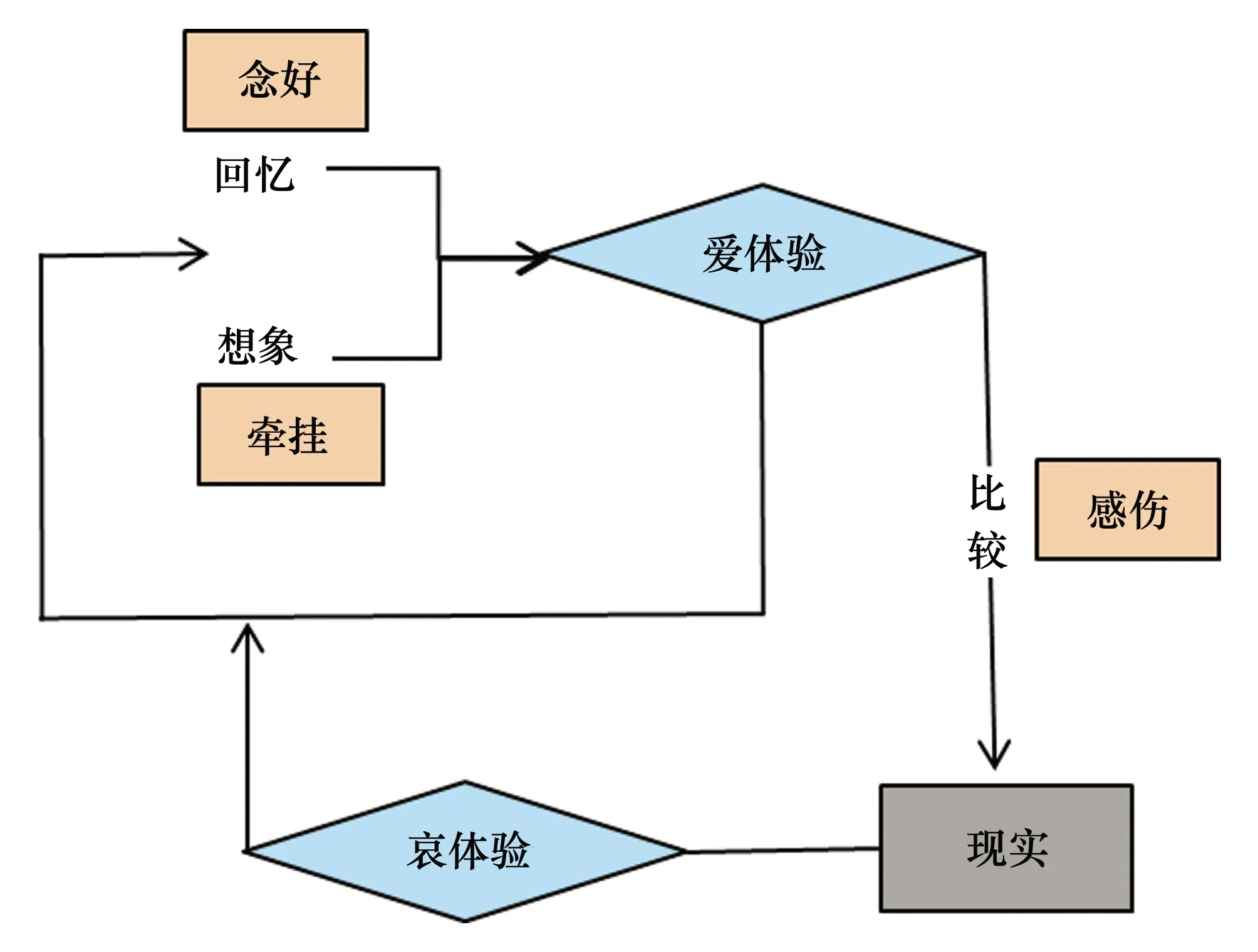

扎根理论研究发现个体的情感和思维是交融生发、不可分割的,“情思”概念所指的正是融合复杂情感和思维的整体心理活动。失独者主要呈现出三种与失独经历相关的情思活动:念好、牵挂和感伤;念好和牵挂具有情感上的相似性,都伴生美好的爱体验,但两者在基础思维活动和情感具体表征上存在差异,念好的基础思维是回忆,伴生的基础思维是爱惜之情,牵挂的基础思维是想象,伴生对孩子的关爱之情;感伤的基础思维则是比较,伴生哀体验。

2.1 念好

念好是当事人追忆孩子的种种美好过往和品质从而产生爱惜之情的心理活动。如回忆孩子的优秀而产生自豪感,回忆孩子的孝顺而产生幸福感,回忆孩子的懂事而产生欣慰感等。当事人总能通过追忆的方式挖掘到孩子在某个(或某些)方面(如长相、性格、品行、能力、学业、职业)的突出优点,他们在与笔者的访谈过程中频频提到:

“我孩子很优秀,是高级会计师,这么优秀的孩子说走就走了。”

“孩子长得真的很漂亮,太可惜了。”

“他动手能力很强,独自在家把家里的一个线路开关修好了,我是又高兴又后怕。”

在访谈资料分析中笔者发现,即使孩子在世俗意义上并不算“优秀”,当事人也会追忆起孩子一些独特的品质,受访者认为:

“我儿子虽然算不上优秀,但很细心,我的衣服鞋子、母亲节礼物都是他买,说玉可以辟邪就给我买了块玉,我现在家里还有三块手表,没拆封的,都是他送的,我亲戚朋友也说,这个小孩就是给我留念想。”

甚至有受访者在回忆起“从小到大都不学好”,在外面“瞎混”,甚至染上了毒品的孩子时,仍然会念他的好,即使只是孩子简单的一句贴心话:

“我家儿子懂事,他临走的时候还对我说,妈你这辈子也辛苦了。”

2.2 牵挂

念好和牵挂都是失独者与孩子的心理联结过程,两者具有很大的相似性,最初并没有分化成两个概念,但通过扎根理论的持续比较法发现两者在思维活动特征和情感表征上存在差异。牵挂是当事人基于自身的感知和想象产生对孩子关爱之情的心理活动。对于逝者,人们通常会有思念之情,而失独者的心境则更为复杂,是一种割舍不断的牵挂之感。

牵挂源于为人父母对孩子固有的一种心境,是一种更细节、更具体、更魂牵梦吟的思念状态。这种状态在孩子去世后仍会延续,虽然知道孩子已经去世,但仍然心系孩子,想象他在另一个世界过得好不好、冷不冷、饿不饿、钱够不够花等,仿佛孩子只是去了某个地方远行。他们会在日记、个人社交平台、网络空间或者在一些祭奠仪式中抒发对孩子的这份牵挂:

“自从你托梦说裤子烂了,妈心如刀剜,妈要心疼死,没有妈妈的照顾我的儿连裤子都没有,穿得像讨饭的孩子……你二姨给你买了两套衣服,还有好多纸钱,儿你有钱自己缺什么就买什么好吗!缺什么就给妈托梦。”

“宝贝生日快乐。”

“你在天堂还好吗?那里有没有鸟语花香,你在天堂还好吗?满天的星星可为你把前途照亮?能否还记得从前?”

“一场秋雨一场寒,秋雨过后别忘添衣裳!照顾好自己。”

“今天是端午节,天上人间我们一起过节。”

2.3 感伤

感伤是失独者基于现实比较产生哀伤体验的心理活动,包括自我纵向比较和人际横向比较的过程。纵向对比是当事人将过去对子女的付出和成就(或按照原先的发展趋势可预期的成就)与现实处境比较,当下的状态与过往状态及其发展趋势产生断裂,进而产生丧失感的心理过程。

“白发人送黑发人”打破了事物正常发展预期,子女正值生气勃勃的年纪,已经或者即将面临人生新的经历和收获,孩子的离世会让当事人感到辛勤构筑的精神支柱轰然坍塌。如一位失去独子的父亲在与笔者的访谈中所描述的:

“我常常想,我们都是工人,一辈子也吃了不少苦,辛苦工作就是要把孩子拉扯大、抚养成人,吃再多苦我们都能接受,想着小孩子慢慢长大,日子只会越来越好,不会越来越差,没想到好不容易把小孩抚养大了,小孩却突然不在了,对我们来说简直就是灭顶之灾啊!”

横向对比是当事人将自己的现实处境与非失独家庭的状态或周围整体氛围进行比较,进而产生不幸、自卑、孤独和恐慌等情感体验的心理过程。失独者常常能够感受到自己的群体特异性,因为任何有子女参与的场景都会将他们排除在外。在一些高度“异类化”的情境中(如生病住院无人陪护、特殊节日冷清度过等)当事人会更容易产生横向对比,如访谈对象提到:

“我那天血糖高,上个月自己去医院住院去了,在医院住了九天,人家有人来,我没人来,出院以后我才跟姊妹讲我住院了,我眼泪汪汪的,人家都有人来看,我没人来看。”

“逢年过节,人家家里都有孩子在,我没有。过年过节、人家有孩子来探望,比如八月半,人家都有孩子来,我们家没有人来,心理落差是很大的。”

当事人会因子女的缺失而进一步产生养老和终老恐惧,产生无人养老、孤独终老的悲观预期,随着年龄的增长,这种焦虑和恐慌感会如鲠在喉,日渐凸显,正如一位失独者在与笔者的访谈中所描述的:

“尤其到现在岁数一年比一年大,身体不好,有时候不方便的时候,总想身边有个人,但是一想到这个事情就崩溃,不能接受,到现在都不能接受,以后说不定一个人死在家里都没人知道。”

3 超越哀伤描述:情思影响因素及反刍机制

关于失独有太多描述性的报告,但这些质性深描却缺乏转化为“行动策略”的理论效力。我们需要离开具体的感性形态,用概念表示事物,对事物进行抽象的规定,并探求这些规定之间复杂的联系,达到与之前的“感性具体”不同的“思维具体”[15],从而使研究结果更具指导意义。扎根理论方法让感性具体到抽象再到思维具体的认知跃层得以实现,现象背后潜藏的心理过程得以呈现。

3.1 影响“念好”和“牵挂”的重要因素

空闲、独处和保留旧环境是直接影响念好与牵挂过程的三个重要因素。念好的基础思维是回忆,牵挂的基础思维是想象,回忆和想象虽然是两种不同的基础思维活动,但都表现出对时空的高度依赖性,在没有外界打扰的独处空间、没有其他思维任务的空闲状态以及在保留孩子生前旧环境的条件下,失独者表现出了高频率的情思活动,一位受访者这样描述他独自在家的一天:

“我一个人在家,想他能想一天,看到什么都能想到他,从早上想到晚上,晚上躺在床上再继续想,想了一天也就哭了一天。”

但三个因素在两种情思活动中的作用机制存在一定区别,“空闲”在两种情思活动中呈现出显著的基础条件作用,受访者常常觉得:

“忙的时候还好,但脑子一空下来就容易瞎想。”

不管是念好还是牵挂都极大地依赖于当事人处于无或者较少其他思维任务的状态,非空闲状态可以显著地减少自发的情思活动。“独处”在两种情思活动中呈现出显著的促进作用,在非独处情况下,当事人也常常会产生念好和牵挂心理,但不受打扰的独处会让当事人更容易陷入发散而绵延的情思活动中。“旧环境的保留”在两种情思活动中呈现出显著的启动作用,与孩子有关的环境和事物能够迅速让当事人陷入情思活动,旧环境的性质会影响念好和牵挂的情思活动分化,与孩子日常生活相关的旧环境(如照片、日常用品、兴趣爱好等)往往启动当事人的牵挂心理,而与孩子社会行为和表现相关的旧环境(如孩子赠送的礼物、获得的荣誉等)更易启动当事人的念好心理。

3.2 影响“感伤”的重要因素

空闲、独处和保留旧环境也会通过三种情思的反刍机制对感伤心理产生影响,但对感伤过程产生更直接影响的是人生期待、文化氛围、事件界定三个因素。

“人生期待”指当事人所预期的生命状态和生活发展方向。人生期待具有较大的可变性,影响着对个体自我纵向对比的过程,在失独之前将人生期待过多地依附于子女身上的父母,在失独后会长期感受到强烈的丧失感和绝望感。

“文化氛围”是当事人所处社会推崇的文化、传统、习俗、角色行为等,在特定地区一定时期内具有相对的稳定性,并影响着个体人际横向对比过程。例如,几乎所有的失独者在访谈中都提到了以下两种极度感伤的时刻:一是家庭团聚的特殊节日(如过年、中秋、元旦等),二是当事人独自面对衰老和疾病的时刻(如生病独自就医、住院等)。

“过节等于过劫,人家团团圆圆,我们越过越少。”

“别人病床前儿女围绕,我就一个人,孤零零的。”

过年过节、生老病死在中国的文化里都属于典型的家庭事件,通常由家庭成员共同面对和处理,家庭与家庭之间是有边界的,相互间不会擅自干预或介入,家族份内的事也通常不会要求家族外的人参与。失独者往往顾及家庭边界而选择独自应对上述家庭事件,造成身份处境与社会整体的文化氛围相左,进而在人际比较中产生自卑、孤独和恐慌感。

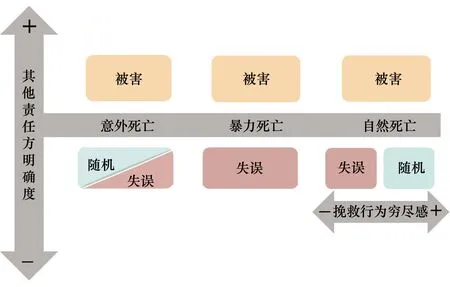

“事件界定”是影响感伤心理个体差异性的重要因素,指的是当事人对“失独事件为什么会发生在我身上”的解读和判断。当事人对事件的界定呈现出三大界定依据(死亡性质、挽救行为穷尽感、其他责任方明确度)和三种界定类型(随机事件、失误事件、被害事件)。

死亡性质指的是造成孩子亡故的原因,资料中呈现出三种死亡性质:自然死亡、意外死亡和暴力死亡。在失独事件中的自然死亡主要指因疾病导致身体功能逐渐衰竭造成的死亡;意外死亡指的是交通事故、突发性疾病(心肌梗死、脑出血等)、溺水等非人为故意造成的死亡;暴力死亡包括他杀和自杀造成的死亡。

挽救行为穷尽感指的是当事人自评的避免孩子遭遇或经历伤亡所采取的行为措施的穷尽程度。

其他责任方明确度指的是当事人对于失独事件是否存在明确的其他责任方的判断。

死亡性质、挽救行为穷尽感、其他责任方明确度三者交互作用,影响当事人对失独事件的界定,界定类型分布见图1。

图1 事件界定类型分布

失独者对失独事件的界定影响着感伤心理的个体性。当失独者将失独理解为一种低概率的随机事件时,当事人通常会用“运气”来解释这一过程,认为没有人能预测和操控运气,也没有人能反抗运气,这是一件“谁也不想碰到”但“碰到了谁也没办法”的事。子女因病自然死亡的家庭,尤其是病程较漫长的情况下,父母会经历一段求医、照料的艰辛过程,在这一过程中认为自己始终在不遗余力挽救的父母,即“挽救行为穷尽感”越高的父母,越倾向于从“随机”的角度对事件进行界定,一位受访者的孩子因患严重慢性病去世,病程绵延数年,他在与笔者的访谈中说到:

“有时候我也会想,为什么这种事情就临到我了,确实有时候也想不通,但是谁也怪不了,就是运气不好,我就觉得那就是一个劫难吧,是我这辈子该干这件事情,该干这件事情就跑也跑不掉,孩子生病我们能做的都做了,剩下的是你做不了的,只能认命。”

将失独界定为随机事件的当事人其感伤心理所产生的哀体验是一种哀苦体验,即具有明显的无奈、苦楚和委屈感。

与将失独界定为随机事件的当事人相比,同样是子女因慢性疾病死亡的父母,如果在求医、照料的过程中认为自己曾经的照顾、努力或者求医策略等存在欠缺,或者认为自己没有及时采取补救措施(如再生或领养孩子)等,即“挽救行为穷尽感”低的父母更倾向于将失独理解为自身在某一时刻的决策失误,自己是主要责任人。一位失独者在私人回忆录中写道:

“孩子上高中时发病,治疗了一段时间,病情好转,就没太在意。我因为工作原因,经常出差,对孩子关注得也不够,孩子很懂事,尽量不让我们操心,身体问题都不让我们知道,自己扛着,导致病情加重,我那时在外地,他妈妈一个人拖着他跑医院,很辛苦,我觉得自己很亏欠他,我对这个病认识不足,如果我当时能更及时地带他治病,或许会不一样。”

如果孩子自杀死亡,而其他责任方不明确时,父母也会倾向于将事件界定为失误,将责任归因于自己的疏忽,反复提起孩子自杀前的一些反常表现,自责没能及时关注并采取措施。

将事件界定为失误事件的当事人其感伤心理所产生的哀体验是一种哀悔体验,即具有明显悔恨、自责和愧疚感。

如果失独者所判定的其他责任方明确,失独将被界定为由(具体或抽象的)他者迫害所致,即被害事件,他者是失独事件的元凶。失独者所认定的施害者可能是抽象的政府、上帝或老天爷,认为“是政策不健全导致的”或者认为是上帝或老天爷“下的毒手”。施害者也可能是一些具体的人,如失独者判定的直接杀害孩子的犯罪嫌疑人或者对孩子的死存在间接影响的其他角色。例如,一位受访者认为其丈夫对孩子欠缺抚养管教,给孩子的成长造成了很大的创伤,造成了孩子与他人之间冲突、辍学以及猝死。

“我蛮恨我这个男人的,他毁了我一生,毁了我的儿子。”

将失独界定为被害事件的当事人其感伤心理所产生的哀体验是一种哀恨体验,即具有明显的怨恨、不满和报复情绪。失独者会追责到底或者对责任方的补救行为存在期待,直至事件得到公正的处理。例如,认为政府存在责任的当事人对社区工作者和社会公共服务,尤其是养老、医疗等优待服务会存在较强烈的期待,如果在这方面有不太满意的体验,就容易产生对政府的怨愤甚至抗议。

与其他两种界定方式相比,将失独界定为被害事件的个体哀恨情绪具有更强烈的外向性,会对内在其他情思活动(如念好、牵挂、哀伤、哀悔等)产生一定的抑制作用,尤其是对于其他责任方明确的致死事件中(如他杀),在哀恨情绪没有得到缓解之前,当事人很难重新关照自己的生活。例如,一位孩子被劫杀的当事人由于对审判结果不满便走上了长达7年维权申诉的漫漫征途,她在访谈中提到:

“事情(法律追责)没有解决之前,我们没办法开始新的生活。”

需要说明的是,当事人对失独事件的界定虽然呈现出了上述三种类型,但每一位具体的当事人对事件的认定并不局限在某一种类型上,常常存在两种类型甚至三种类型混合的情况。例如,一位失独母亲在孩子遭遇车祸后,就混合了“失误”和“被害”两种事件界定类型,在访谈中,她一方面提到:

“那天下雨,他出门的时候我就觉得心里有感应,发慌,果然就在路上出事了,如果我那天不让他开车出门或者多提醒他一句,也许就不会发生。”

将失独事件归因为自己的疏忽和失策,另一方面她认为:

“中国的城市交通状况太糟糕了,到处是车祸隐患。”

将事件的发生部分归因于政府交通管理的欠缺。在孩子因交通事故、突发疾病(如急性心肌梗死、脑出血)、溺水等意外死亡,而其他责任方不明确的情况下,当事人在事件界定时也会存在失误与随机维度交织变化的情况。

3.3 情思反刍成瘾机制

通过资料分析发现,三种情思活动之间存在反刍成瘾机制,即当事人会反复回忆、想象、对比而不断产生爱哀交加体验,并且当事人深陷其中难以自拔,见图2。

图2 情思反刍成瘾机制

念好和牵挂会产生美好的爱体验,失独者在回忆中品味着过往孩子的美好,在牵挂中延续着与孩子的联结,这一过程所带来的爱体验常常让当事人沉浸其中不愿割舍,呈现出循环强化的机制。

与此同时,爱的体验越美好越强烈,与现实之间的落差也变得越发明显,会进而启动当事人的感伤心理,产生哀体验。

哀体验的累加又会增加当事人对美好体验的需求,诱使其主动寻求产生美好体验的情思活动。于是,失独者的情思活动整体上形成了一种成瘾性的反刍机制,如一位失独父亲在日记中写道的:“想你一次,心痛一次;心痛一次,想你一次。心痛是你留给我的唯一,想你确是我拥有你的全部。”[16]

4 反思哀伤干预

在丧亲干预中普遍认为丧亲者必须探索并且说出他们的痛苦否则就会恶化,哀伤工作的一个关键部分是表达丧失[6]3。然而扎根理论研究发现,在形成有效的路径转化之前,当事人通常体验到的并不是单纯的某一种情绪,而是爱和哀反刍交加后的复杂情感。这也意味着,我们秉持的“宣泄”路径可能并不是以我们想象的方式在起作用,哀体验不是我们认为的“积压—释放”的过程,它与爱体验叠加构成了一个自强化环路,“宣泄”哀体验可能最终无法起到缓解哀伤的作用,甚至是在强化这一反刍环路。O'Connor等[17]进行了一项脑成像研究为这一反刍机制提供了脑科学线索,他们招募母亲或姐妹在五年内因乳腺癌去世的女性进行了磁共振成像对照组试验,研究发现与非复杂哀伤组相比,复杂哀伤组大脑中的奖励网络出现了活跃,对过去关系的持续渴求会形成一种神经反应的成瘾性,构成自反馈环路,让哀伤过程变得更痛苦更复杂,这与研究发现的失独者情思反刍机制不谋而合。

因此,我们普遍遵循的表达式干预和咨询,如谈论丧失或者表露情绪对适应丧失或许并没有什么帮助,有研究者发现,不去表达消极情绪的丧亲者比那些表达者更少存在健康问题和抱怨,这意味着抑制消极情绪实际上可能还具有保护作用[18]。笔者在之前的社区调研中也发现,一些社会组织试图通过开展小组活动的方式让同命人彼此共情抚慰,但多数以交流谈话方式开展的小组活动最终都会造成当事人情绪的失控以及参与者的逐渐退出。针对失独者的一些个体辅导也很难开展,常规的心理咨询常常被当事人直接拒绝或体验后退出。失独心理工作亟需跳出哀伤处理框架,看到失独者真实世界的复杂性,从而更准确地把握个体心理状况、更精准地开展服务。