内蒙古哈达门沟金矿区深部找矿方法综合应用研究

2022-05-09陈孝强王文杰徐浩清苏攀云

杨 彪, 陈孝强, 王文杰, 徐浩清, 苏攀云,4

(1.中国地质调查局 呼和浩特自然资源综合调查中心,呼和浩特 010010;2.中国地质调查局 地球物理调查中心,廊坊 065000;3. 成都理工大学 地球科学学院,成都 610059;4.中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院,北京 100083 )

0 引言

哈达门沟金矿位于华北克拉通北缘西段,是乌拉山-大青山金成矿带中规模最大的金矿[1]。该金矿自1986年发现以来,目前已累计探获金资源储量达140 t左右[2]。通过前人近二十多年的不断研究,哈达门沟金矿床在成矿地质背景、构造控矿与构造演化、成矿流体以及成矿年代学研究等方面取得了丰富的科研成果[3-13]。目前该矿床的矿床成因研究主要有以下几种观点:①与韧性剪切带相关的变质及后期改造成矿成因;②海西中期构造-岩浆活动和印支早期岩浆热液活动相关的热液型金矿床;③与碱性成矿流体有关的中高温岩浆热液的伟晶岩型金矿床。而世界上的金矿多与断裂构造有着极为密切的关系,深部的断裂构造为金矿最后的成矿提供着重要的物质来源通道与深部地球动力学支撑[14-15]。

区内地层围岩与矿体(矿化带)物性差异不大,同时伟晶岩分布广泛,其物性特征与含矿石英脉相差无几,矿脉(矿化带)整体比较窄,这样就造成通过物性差异性确定矿体位置的工作较难实现。但由于矿体(矿化带)与断层(构造破碎带)有很密切的关系,可以通过识别断层与围岩的物性差异,从而实现间接确定矿体赋存的大致位置的目的。根据目前最新勘查成果,矿区100号脉具有明显的控矿构造特征,矿体上下盘均与构造破碎带密切相关,构造破碎带的出露位置多数为矿体上盘,偶见有穿切矿体。通过实际地质情况与钻孔剖面分析,构造破碎带整体呈南倾,倾角为55°~75°,宽为2 m至15 m±。

矿区内开展过的地球物理工作主要有两方面:①陈孝强等[16]通过EH4连续电导率测量,识别出矿区内主要地质单元(山前断裂)、成矿地质单元与围岩间明显的电性差异,以推测探讨深部矿体的连续性问题,但随着勘查工作的不断深入(目前矿区最深施工钻孔已达970 m),单一的电法测量已无法满足深部矿体的地球物理评价工作;②王春生等[17]通过CSAMT工作对主要地质单元、成矿地质单元进行了深部探测,发现成矿的有利区域一般集中在低阻或高低阻的梯度带。本次工作对前人开展的CSAMT测量工作进行深部构造行迹的有效解释,结合区域地震剖面资料,探讨成矿机制,进而为深部找矿勘查提供依据[18]。

1 矿区概况

1.1 地质特征概况

研究区位于阴山隆起与鄂尔多斯拗陷两个Ⅲ级构造单元的临界处,矿区构造活动复杂强烈,期次多,继承性明显,褶皱构造及断裂构造均比较发育[7]。区域内基底岩系遭受了麻粒岩相—高角闪岩相及混合岩化作用,同时出现了大量的岩浆活动。它们一并经历了前期固态流变、主期弹塑性弯曲和后期脆性破裂等不同世代,不同构造层次的构造复合和改造[10]。成为一个变质-岩浆-构造作用十分活跃的高级变质区,最后形成强烈定向的东西向线性构造带。主要包括乌拉山复背斜、韧性变形带、山前大断裂、山后大断裂及其派生的控岩、控矿(脉)断裂、成矿后多期活动的断层等[12]。包头—呼和浩特深大断裂在研究区南侧通过,为南倾斜的正断层,矿区的断裂构造均为其次级构造,十分发育。

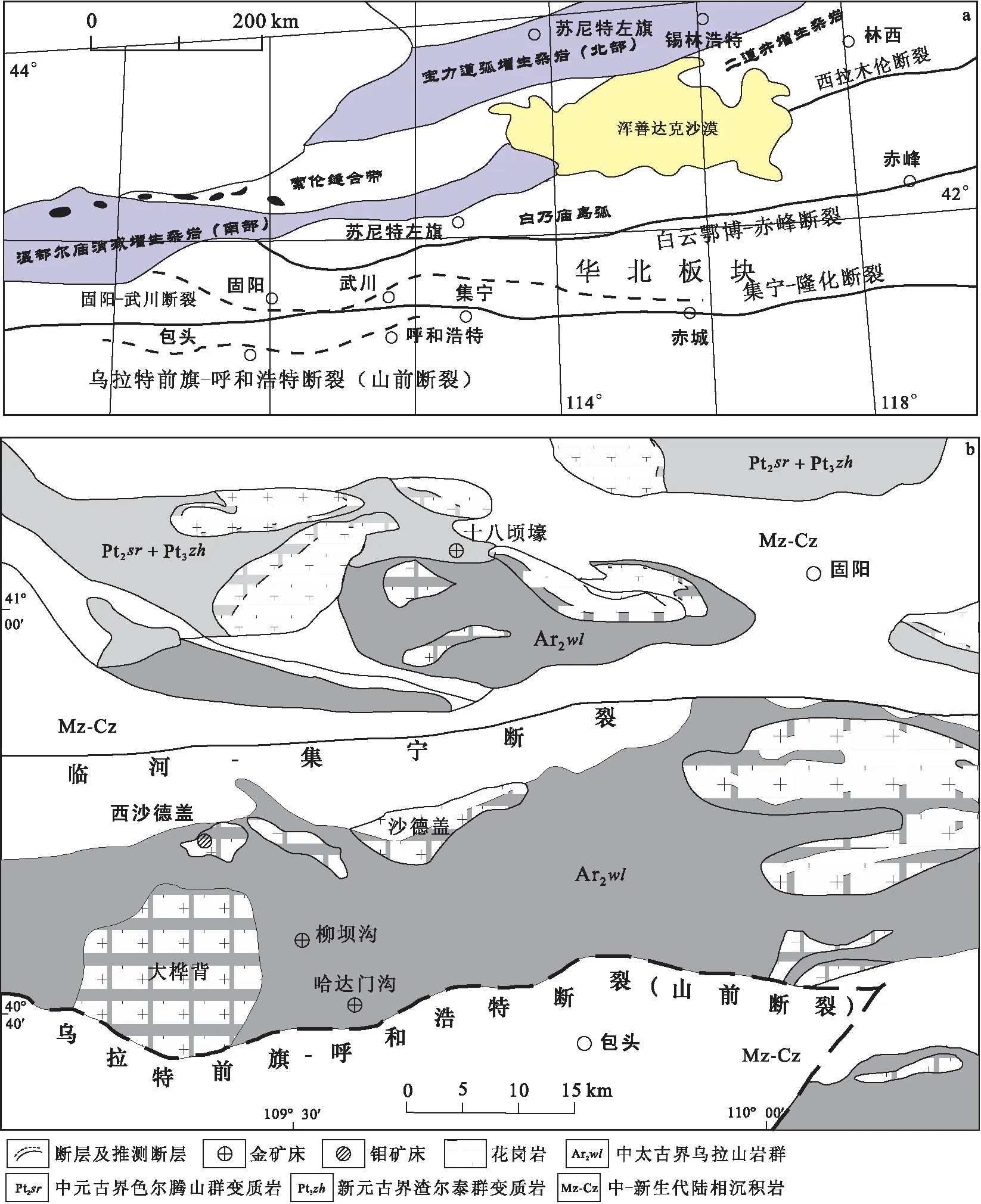

区内出露的地层主要有太古界集宁群及乌拉山群、早中元古界二道洼群和马家店群以及中生界石拐子群、侏罗系大青山组和白垩系固阳组(图1),相比之下,古生界寒武系、下奥陶统、石炭系和二叠系地层分布比较零星。赋矿地层主要为中太古界乌拉山(岩)群第一岩组第一、二岩段,按岩性分别为黑云角闪斜长片麻岩(Ar2wl1-1)、含榴石黑云斜长片麻岩(Ar2wl1-2)。研究区内脉岩相当发育,主要是花岗伟晶岩脉、花岗岩脉、辉绿(玢)岩脉等[5]。

图1 华北克拉通北缘大地构造图和内蒙古哈达门沟矿区区域地质简图[1,5]Fig.1 Geotectonics map of northern margin of north China Craton and regional geological map of Hadamengou mining area in inner Mongolia[1,5](a)华北板块北缘大地构;(b)内蒙古哈达门沟矿区区域地质简图[1,5]

1.2 地球物理特征概况

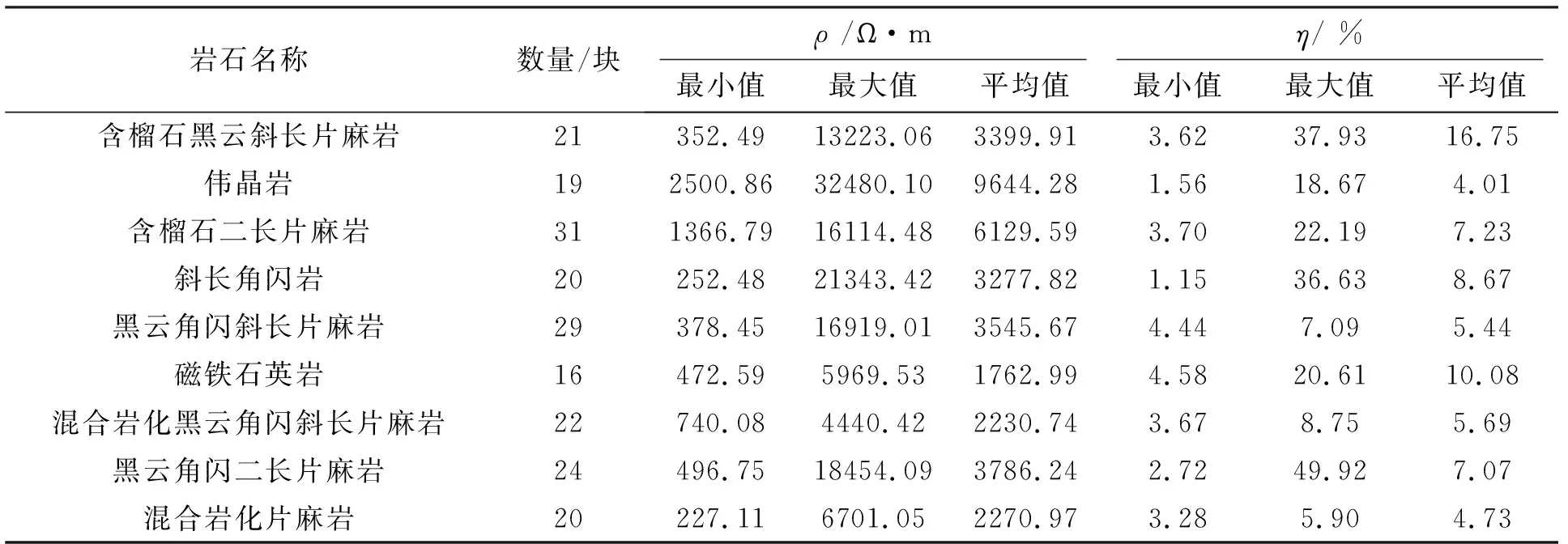

根据以往地球物理工作及本次物性测量工作资料(表1),研究区内岩石地层地球物理特征为:区内岩石密度变化较大,时代越新则密度越小[5]。乌拉山岩群岩石密度为2.74 g/cm3~2.76 g/cm3,第四系为1.58 g/cm3。乌拉山(岩)群的各类片麻岩,大多没有明显磁性,岩性不同差异性相对较大。

表1 哈达门沟矿区岩石物性参数统计表Tab.1 Statistical table of physical and physical parameters of Hadamengou mining area

伟晶岩具高阻低极化特征,磁铁石英脉具中低阻高极化特征,片麻岩普遍呈现中高阻特征,因矿区乌拉山(岩)群中黄铁矿比较发育,个别片麻岩样品的视极化率相对较高。发生混合演化的片麻岩普遍呈现出电阻率与极化率降低的现象。钾硅化蚀变岩带呈现高极化、高电阻的特征,黄铁矿化强烈(金矿化越明显)的地段视极化率也相对较高,其高极化、高电阻特征较为明显。区内的控矿构造主要是以构造破碎带的形式呈现。通过方法试验,构造破碎带可能在二维反演电阻率断面图中,表现为高-低阻和高-中低阻间的梯度带,并由梯度带的步距来显示构造破碎带的强度[19-20]。

综上所述,研究区矿体与围岩物性差异明显,具备开展电磁法的物性前提。

2 典型剖面分析

2.1 工作方法

结合研究区矿床类型、围岩蚀变及成矿模式特征,选择可控源音频大地电磁测深(CSAMT)对研究区重要矿脉开展地球物理工作。野外施工采用加拿大凤凰地球物理有限公司生产V8多功能电法系统进行数据采集。

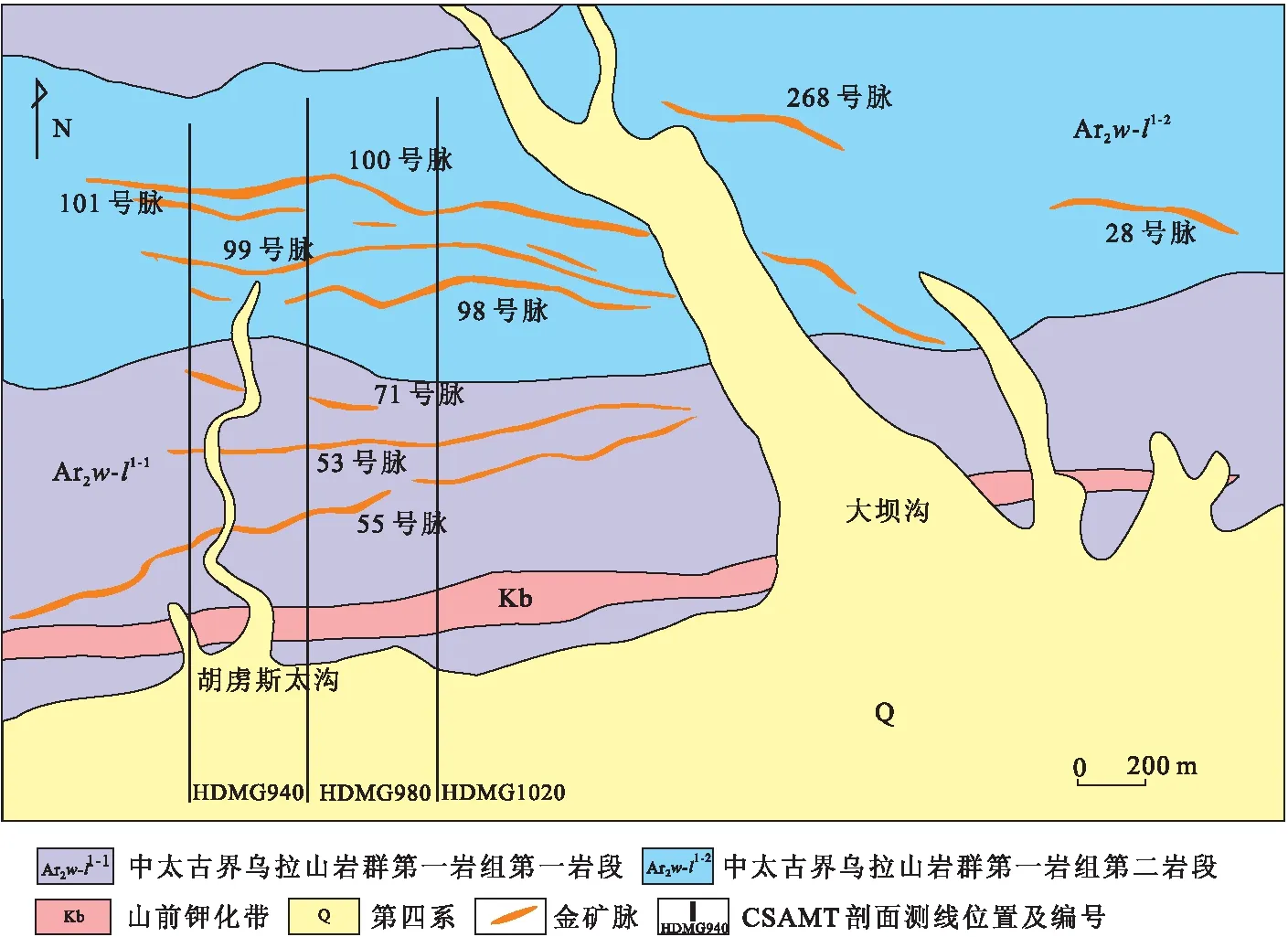

本次物探工作以100号脉群为重点研究对象,在该地段布置了八条测线,测线方位与地质勘探线方位一致180°,线距为400 m,点距为40 m.可控源音频大地电磁测深采用电偶源供电AB极距为4 km,测点观测在场源AB垂直平分线两侧30°角扇形范围内进行,收发距约9 km。数据采集采用TM 观测模式多道排列方式,每个排列为6 个电道,1个磁道,采集频点共25 个,频段为1 Hz~ 8 196 Hz,采集时间为50 min。主要对3条CSAMT剖面(图2)测量情况进行分析。

图2 哈达门沟矿区100号脉群CSAMT工作部署图Fig.2 CSAMT work deployment diagram of 100 vein group in Hadamengou mining area

2.2 CSAMT工作成果

2.2.1 HDMG940线成果解译

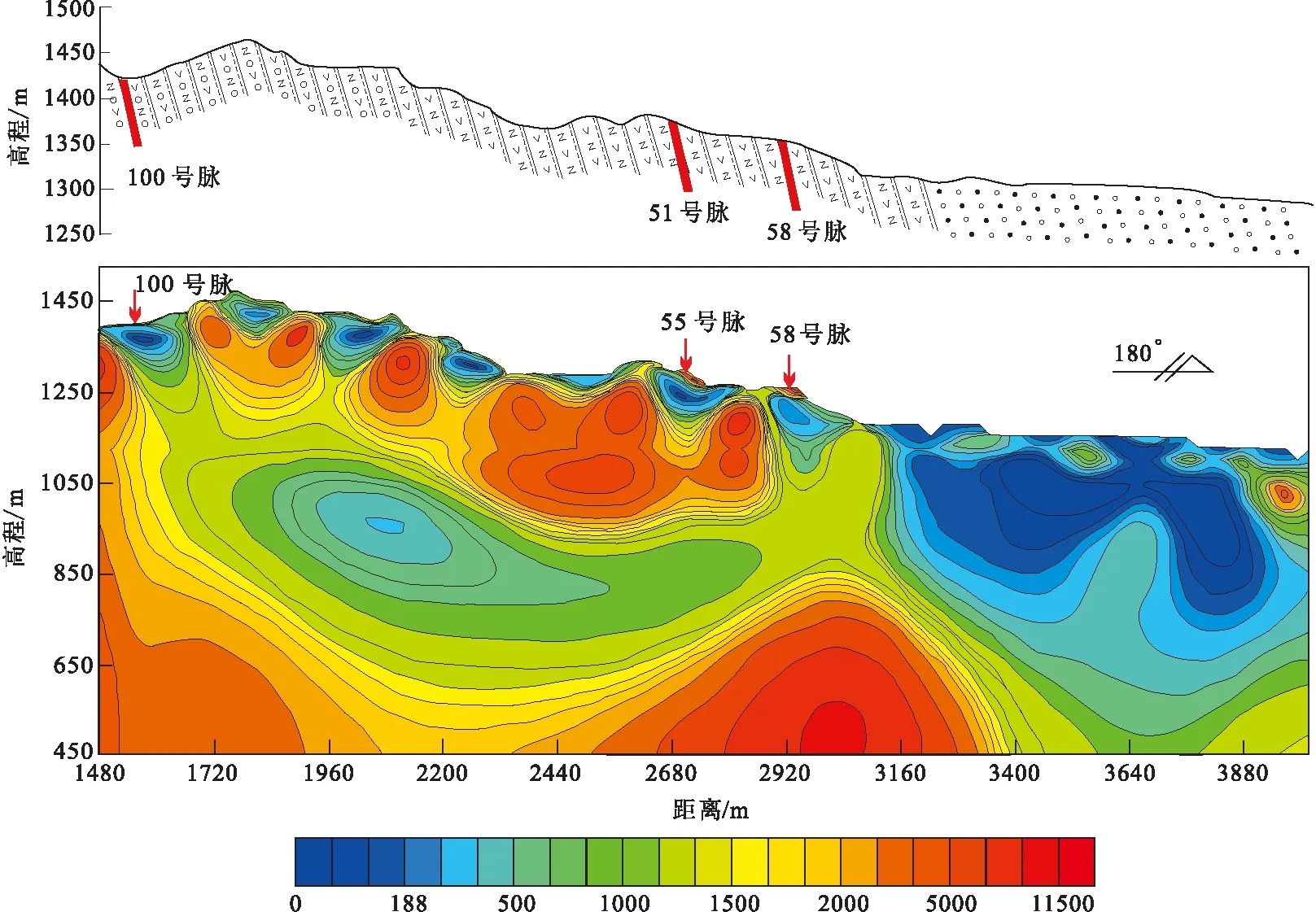

图3中测量剖面位于胡虏斯太沟,北段与100号脉04勘探线重合,中段穿切51号脉、55号脉和58号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长为2 640 m。

图3 940线CSAMT二维反演电阻率断面图Fig.3 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 940 line

剖面北段100号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,整体南倾,延伸情况较好,与实际钻探揭露情况一致;中段55、58号脉也显示为低阻异常,产状近直立但仍有南倾趋势,延伸相对较差。在标高1 000 m~500 m范围内,存在一大范围的低阻异常(R2),产状平缓,呈“凹”型,南北两扬起端分别与55号脉群与100号脉群相连;剖面北中段浅部呈现出低阻等间距重现的特征,每隔230 m~260 m会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段对应位置有规模偏小的101号脉、99号脉、98号脉、71号脉、51号脉、55号脉以及58号脉;剖面南中段标高850 m~500 m范围内为一未封闭的中高阻异常,根据其形态特征与该地段普遍发育伟晶岩特征分析,该中高阻体可能为伟晶岩;剖面南段显示为一大范围的低阻异常(R3),产状南倾,且深部未封闭,推测该异常应是山前断裂引起的,整体控制南部第四系山前盆地。

2.2.2 HDMG980线成果解译

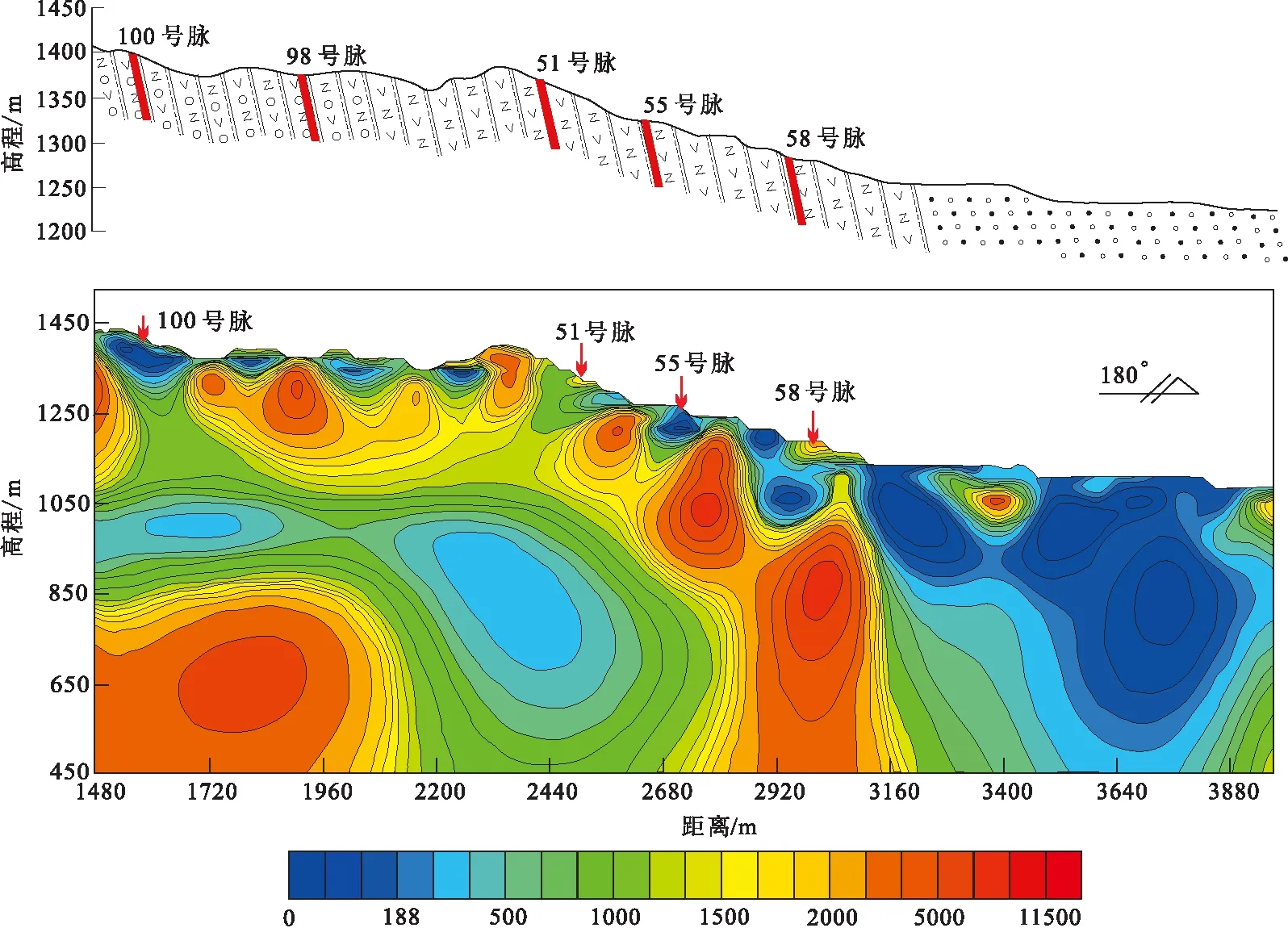

图4中测量剖面位于胡虏斯太沟东侧山腰,北段与100号脉43勘探线重合,中段同样穿切51号脉、55号脉和58号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长为2 600 m。

图4 980线CSAMT二维反演电阻率断面图Fig.4 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 980 line

剖面北段100号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,整体南倾,在标高1 300 m~1 100 m,显示深部延伸情况较好表现为范围较宽的中阻异常,在北段标高1 050 m~850 m存在一平缓低阻异常,向东延伸至剖面中段之后异常范围逐渐扩大并存在向下延伸趋势;中段55、58号脉也显示为低阻异常,产状北倾,延伸相对较差,该现象与地表矿脉倾向一致。剖面北中段浅部同样呈现出低阻等间距重现的特征,相隔230 m~260 m会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段同样对应位置有规模偏小的101号脉、99号脉、98号脉、71号脉、51号脉、55号脉以及58号脉出露;剖面南中段标高1 000 m~600 m范围内为一未封闭的中高阻异常,呈直立形态,根据其形态特征与该地段普遍发育伟晶岩特征分析,该中高阻体可能为伟晶岩;剖面南段显示为一大范围的低阻异常(R3),产状南倾,且深部未封闭,推测该异常应是山前断裂引起的,整体控制南部第四系山前盆地。

2.2.3 HDMG1020线成果解译

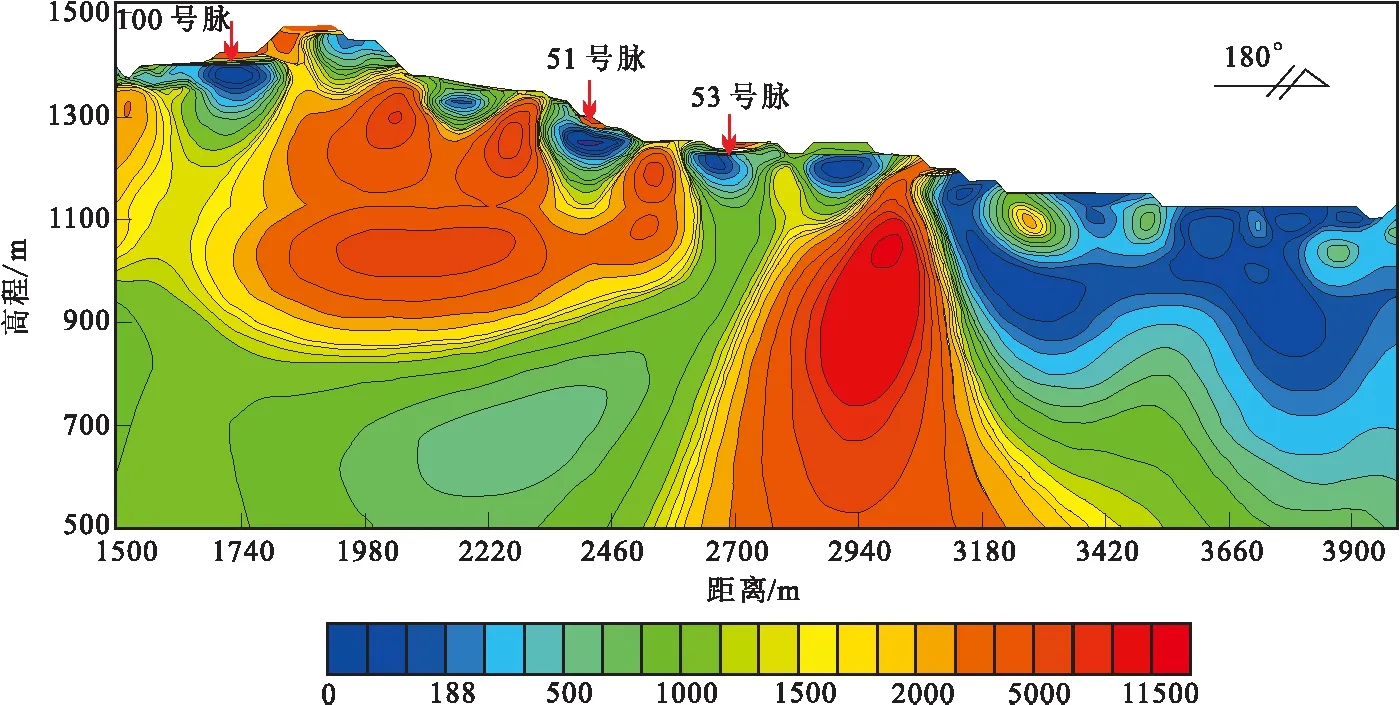

图5中测量剖面位于大断沟东侧山腰,北段与100号脉75勘探线重合,中段穿切51号脉、55号脉,南段穿切山前大断裂、控制山前盆地,测量剖面总长2 400 m。

图5 1020线CSAMT二维反演电阻率断面图Fig.5 CSAMT 2D inversion resistivity profile of 1020 line

剖面北段100号脉群在地表浅部范围显示为低阻异常,产状整体南倾深部有变陡趋势,向下延伸情况较好,与实际钻探揭露情况一致。

剖面北中段在标高1 300 m~1000 m范围内,存在一大范围的中高阻异常(R2),呈现为椭球状体;标高900 m以下显示出一为封闭的范围较大的低阻异常,整体同样呈“凹”型,南北两扬起端分别与55号脉群与100号脉群相连。在浅部呈现出低阻等间距重现的特征,隔230 m~260 m会在近地表出现一小范围的低阻异常区,此结果与实际地质情况相吻合,在剖面北中段对应位置有规模偏小的101号脉、99号脉、51号脉以及55号脉。

3 讨论

3.1 山前断裂与深部构造分析

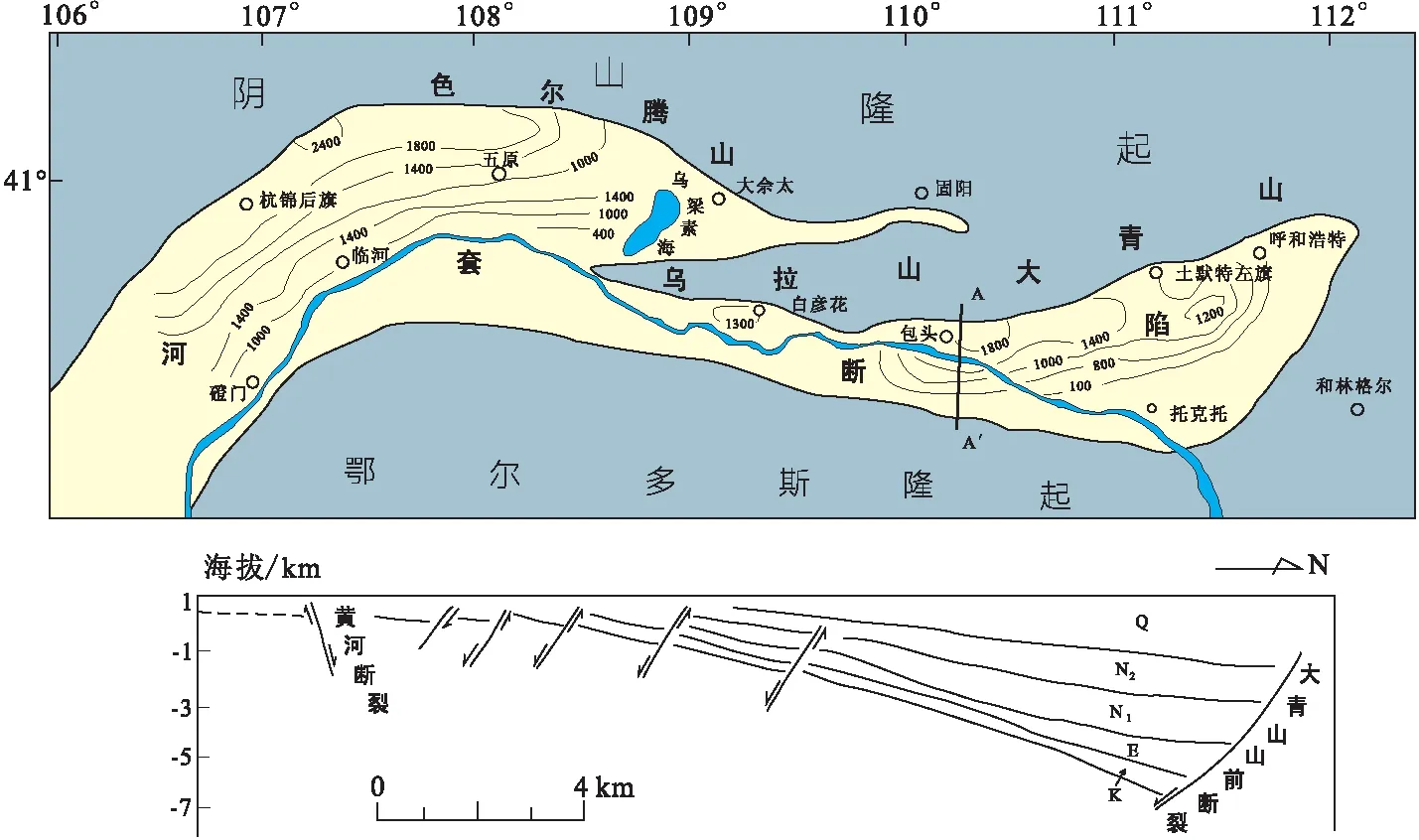

山前断裂属于区域性乌拉特前旗-呼和浩特深大断裂的中段,结合区域航磁资料(图6)及CSAMT(图7)测量剖面结果来看,断裂北侧为正磁场区、南侧为低值正、负磁场区,推测矿区南部对应位置的最大断距可能达3 km以上[4]。

图6 哈达门沟矿区1:50 000航磁ΔT数据平面图Fig.6 The 1:50 000 aeromagnetic ΔT data plan of Hadamengou mining area

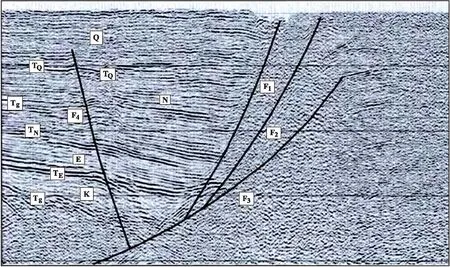

图7 大青山山前断裂带在深地震反射剖面浅部的特征图[23] Fig.7 Characteristics of Daqingshan piedmont fault zone in shallow part of deep seismic reflection profile[23]

山前断裂是由构造杂岩、韧性剪切糜棱岩带、张性角砾岩带、破碎带等共同组成的断裂带,兼有韧性断层和脆性断层特征[5]。根据地震剖面(图7)来看,可能存在一深切上地幔的隐伏构造,为乌拉山-大青山提供深部幔源物质。在早侏罗世,该断裂已初步形成;之后在晚侏罗世末,表现为由南向北的逆冲推覆构造,区内普遍发育逆冲叠瓦构造与低角度推覆构造;早白垩世,表现为正断层性质,北部乌拉山-大青山抬升,南部下沉,形成呼包盆地的雏形[4,19]。通过前人对呼包盆地进行的深地震反射剖面结果看,山前断裂可能为一深达下地壳的区域性深大断裂,是由断裂F1、F2和F3组成的断裂带[22-23]。断裂F1、F2和F3在剖面上均为向南倾的正断层,大约在深度6 km~7 km左右的基底面附近,这3条断裂合并为一条铲形正断层,呈现出上陡下缓的特征,并向下一直延伸至25 km~26 km[23]。

山前大断裂的存在为深部热物质的上涌与能量的强烈交换提供了通道(图8)。深地震反射剖面中下地壳的弧状强反射可能是下地幔岩浆沿大青山山前深断裂涌入的反映。岩浆的上涌,使下地壳相应部位升温、受挤并发生侧向物质迁移[22-23]。

图8 河套断陷盆地地震构造与地层剖面图[24]Fig.8 Seismic structure and stratigraphic profile of Hetao fault depression basin [24]

3.2 成矿机制探讨

哈达门沟金矿自发现以来,前人从矿床地质特征、原生晕地球化学、成矿流体特征、成矿时代研究、构造控矿特征以及矿床成因研究等方面做了大量工作,主要研究成果集中在:是构造主导的构造-岩浆热液事件导致成矿的这种机制还是以岩浆活动主导的岩浆-构造事件导致的巨量金属的富集。我们知道金矿的成矿多数是与区域性深大断裂的次(次)级构造密切相关的,次(次)级构造为最后的成矿流体提供了良好的沉淀富集场所。由上可知,山前断裂带可能由深部的三条正断层所共同组成,由浅及深,断层产状由陡变缓。此现象与目前100号脉群的勘查现状吻合,在100号脉11勘探线、75勘探线以及123勘探线施工的深部钻孔均有不同程度的产状变缓趋势。结合CSAMT测量成果,在100号脉西段与中段深部出现的“凹”型低阻异常,对应着矿体的产状变缓趋势。

从哈达门沟金矿床整体的矿脉分布特征来看,首先所有矿脉均为薄脉型,脉宽2 m~20 m不等,矿脉长度由几百米到最长的5.7 km不等。同时所有矿脉中约90%左右均为近EW走向,均为南倾(除55号脉局部地段),倾角多在45°~65° 之间,各矿脉间具有在SN向上等间距分布的特征[10]。造成如此的矿脉分布特征,大概率是受区域性的深大断裂控制。通过地震剖面显示,山前大断裂深达下地壳,呈现出正断层性质(地震剖面)。在山前大断裂启动初始,应力达到顶点,多数岩石结构形成张裂,使得深部成矿物质释压上涌,最终在次(次)级断裂中沉淀成矿,随着应力逐步释放,山前断裂趋于稳定,但上盘下降的趋势并未消失,下盘山体的应力状态也由突然的张裂,热液充填就位,逐步变为挤压性质,矿脉受此影响在深部表现为舒缓波状特点。之后形成的岩脉,也是沿山前断裂的软弱面上涌,将南部矿脉的局部地段进行了再改造。综上研究,初步认为哈达门沟金矿床成因与区域上以构造为主导的构造岩浆事件密切相关,金成矿是伴随着区域性山前断裂带的活动而形成的,引起浅部地层拉张、深部岩浆上涌、热液填充至山前断裂带的次(次)级构造裂隙中而沉淀成矿,之后断裂带活动减弱,应力由拉张状态逐渐变为局部挤压状态,使得整体矿脉呈舒缓波状特征。其后山前断裂带又引发小规模的岩浆上涌,使得局部地段的矿脉被改造反倾,最终形成现今哈达门沟金矿的分布。

4 结论

1)本次工作初步查明了哈达门沟矿区100号脉群向南至山前断裂之间的深部地质结构电性分布特征。

2)根据该矿床构造控矿特征,山前断裂带与容矿的构造破碎带具有相同正断层特性,在CSAMT断面图中表现为高-低阻或中高-低阻间的梯度带。

3)初步探讨了哈达门沟金矿成矿机制问题,认为山前断裂带为金成矿提供了深部物质与能量来源,并控制着矿体的地表展布形态与深部延伸情况。