低强度卧推加压训练对肌肉激活程度和主观疲劳度的影响

2022-05-07车同同李志远赵之光魏文哲

车同同,李志远,赵之光,魏文哲,孙 科,陈 冲

加压训练(KAATSU training)是当今国际盛行的一种力量训练方法,目前广泛应用于医疗康复[1-2]、大众健身[3]和竞技训练[4-5]等领域。又称为“血流限制训练”(Blood flow restriction training,BFRT)。训练中通过适当限制血流,减少动脉血流入肢体,抑制静脉血从肌肉流出,造成肢体远端肌肉缺血、缺氧,能够以20%~40% 1 RM 训练强度达到与65%以上传统高强度抗阻训练相类似的肌肉围度和肌力增加效果[6-7]。加压训练可使血液中乳酸等代谢产物堆积、细胞肿胀膨大,从而促进生长激素分泌、提高蛋白质合成速率[8]。同时,蛋白质合成速率的增加可促进肌纤维增长,进而使肌肉围度和力量增大[9-10]。

在加压训练所引起神经肌肉适应的研究中,Lauver 等人[11]发现,低强度加压离心运动可显著提高神经肌肉激活程度。而Mcleay[12]得出,低强度加压运动过程中,随着时间的延长,活动肌肉肌电(Electromyography,EMG)信号的RMS值和MF 值会发生显著性变化。目前加压训练主要集中在对肌肉力量和爆发力的长期适应性影响[13-14],而急性低强度加压抗阻训练的相关研究较少[15-16]。基于此,本研究旨在探讨低强度卧推加压训练对上肢围度、上臂肌肉和胸大肌肌肉激活程度和主观感觉等的急性影响,为加压训练进一步普及和应用提供一定的理论支撑和实际指导。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

募集10 名首都体育学院篮球专项大学生为受试者,运动等级为二级以上,身体健康,无伤病史。所有受试者均被告知测试的安全注意事项和应急方案,并自愿参与本研究。受试者基本信息如表1 所示。

表1 受试者基本情况()Table 1 Basic information of subjects()

表1 受试者基本情况()Table 1 Basic information of subjects()

1.2 研究方法

1.2.1 实验设计和运动方案

所有受试者进行自身对照实验,分别在加压状态和无加压状态下进行低强度平板卧推训练,两次实验间隔72 h,以降低肌肉酸痛等反应对训练结果的影响。加压组:在加压条件下完成平板卧推练习(根据节拍器,使动作速度的离心阶段为2 s,向心阶段为1 s,尽量保持每个动作的一致性。),采用日本KAATSU Master 加压训练设备,将加压带绑于受试者上臂中上1/3 处,并与上臂纵轴垂直,加压带宽30 mm,捆绑压为30 mmHg,充气压为160 mmHg,该压力符合前人研究所规定的适宜压力范围[17-18]。加压训练方案的练习的组数、次数、组间间歇时间根据Scott 等[19]所提出的加压训练最佳负荷范围设定,即进行4 组,第1 组30 次,其余各组15 次,组间歇为60 s,负荷强度为30% 1 RM。非加压组:训练方案与加压组相比除无加压状态外其他完全一致。

在正式测试48 h 前,所有受试者进行1 RM 测试。测试时,先进行5 min 热身,3 min 牵拉。之后进行正式实验,实验流程:加压组:①最大自主收缩(Maximal Voluntary Contraction,MVC)时的RMS 测试;②无加压条件下3 次连续卧推;③加压条件下3 次连续卧推;④4 组加压条件下的卧推(30+15+15+15 次,组间间歇60 s)训练,间歇期间持续加压;⑤加压条件下3 次连续卧推;⑥除压条件下的3 次连续卧推;⑦MVC 时的RMS 测试。前测1 前后各休息3 min,其他各条件测试项目间休息1 min,整个过程中记录肌电。非加压组:实验流程同加压组一样,只是整个过程在无加压的状态下进行。如图1 所示。

图1 实验流程Figure 1 Flow diagram of experiment

1.2.2 实验测试指标

(1)上臂围度测试。

实验前后实验人员用围度尺测量受试者上臂围度。分别在试验训练前、训练后即刻两个时间点测量。

(2)最大力量测试。

实验开始前利用线性传感设备Gymaware(澳大利亚),通过负荷递增测试法测量卧推时最大力量[20]。在测试过程中,监控运动员推起的负荷与传感器显示的速度,利用负荷与速度的关系确定运动员的最大力量。第1 组卧推的峰值速度要大于1 m/s,最后1 组卧推的峰值速度要在0.32 m/s以下。每次测试组数大约3~5 组,每组递增负荷在5~10 kg,根据运动员体重、力量情况来确定。

(3)表面肌电测试。

在运动过程中,利用表面肌电测试仪(Wave Plus 肌电仪,意大利)和3M 银-氯化银电极片采集受试者右侧胸大肌(Pectoralis Major,PM)、三角肌前束(Anterior Deltoid Muscle,ADM)、肱二头肌(Biceps Brachii,BB)和肱三头肌肌电信号(Triceps Brachii,TB),使用双电极片测试,二者连线与肌纤维走向一致。在测试开始前,开启摄像机同时,将肌电采集系统Waveplus Wireless EMG 调试,使其处于准备状态,受试者开始动作后开启采集系统进行采集肌电信号数据。根据实验同步录像,选取整个练习的所有肌电图。采用Emgserver 仪器配套分析软件对原始肌电数据进行整流、滤波、平滑和标准化处理,在原始肌电图上选取肌肉用力的范围,取RMS 平均值和MF 值。

BB、TB、ADM 和PM 在MVC 时的RMS(简称RMSmvc,下同)测试方法按如下要求进行[21]:①BB:上臂水平前臂用力屈;②TB:上臂水平,前臂用力伸;③ADM:直臂前屈;④PM:肘关节呈90°,俯卧撑(测试人员向下按压受试者双肩)。同时记录对应肌肉表面肌电。每次测定过程中要求被试缓慢增加用力,3 s 后达到最大力量并持续最大用力5 s,肌肉缓慢放松3 s 到安静状态。每块肌肉测试2 次,每次间歇1 min。

(4)主观疲劳度(rating of perceived exertion,RPE)测试。

在前后测试(前测1 和后测2)和每组练习后,对受试者进行主观疲劳度测试(CR-10 量表)[22],分值0~10,主观感觉从0 非常轻松到10 相当吃力且几乎不能举起该重量。

1.2.3 数据统计方法

所有数据采用Excel 2016 和SPSS 20.0 软件处理,用平均值± 标准差()表示。采用重复测量双因素方差(ANOVA)分析(加压×时段)对两次实验训练前测1、2 和后测1、2 时段卧推时上肢肌群的RMS 值和MF 值进行差异性检验,以及两次实验训练前后上臂围度和上肢肌群MVC 条件下RMS 值同样采用重复测量方差分析进行差异性检验。以上差异性检验显著性水平取0.05。

2 研究结果

2.1 实验训练后上臂围度的急性变化

由表2 可知,实验训练后加压组上臂围度非常显著性增加(P<0.01),非加压组训练后也显著增加(P<0.05)。且加压组上臂围度增长率显著大于非加压组(P<0.01)。

表2 加压组与非加压组实验训练后上臂围度的变化()单位:cmTable 2 Changes of upper limb circumference in the KAATSU group and the non-KAATSU group after experimental training()Unit:cm

表2 加压组与非加压组实验训练后上臂围度的变化()单位:cmTable 2 Changes of upper limb circumference in the KAATSU group and the non-KAATSU group after experimental training()Unit:cm

注:测试前与测试后比较,**,P<0.01;*,P<0.05;#加压组与非加压组变化率比较,##,P<0.01;#,P<0.05,下同。

2.2 实验训练后各肌肉RMSMVC值的急性变化

表3 中显示,实验训练后,加压组TB、ADM 和PM 的RMSMVC值值显著增大(P<0.05),非加压组ADM 的RMSMVC值显著增大(P<0.05)。以及加压组TB 和PM 在MVC 时的RMS 值显著大于非加压组(P<0.05)。

表3 加压组与非加压组实验训练后各肌肉RMSMVC值的变化()Table 3 Changes of RMS value of MVC in each muscle after experimental training in the KAATSU group and the non-KAATSU group()

表3 加压组与非加压组实验训练后各肌肉RMSMVC值的变化()Table 3 Changes of RMS value of MVC in each muscle after experimental training in the KAATSU group and the non-KAATSU group()

2.3 实验训练前、后各肌肉平均RMS 值和MF 值的急性变化

如图2 显示,加压组BB 在后测1 时的MF 值明显小于非加压组(P<0.05)。加压组在后测1 和后测2 时,TB 的RMS 值明显大于非加压组(P<0.05)。TB 的MF 变化值的显示中,加压组在后测1 明显小于非加压组(P<0.05)。加压组在后测1 和后测2 时,ADM 的RMS 值大于非加压组(P<0.05)。加压组在后测1 的MF 值较非加压组均成显著降低(P<0.05)。加压组在后测1 和后测2 时,PM 的RMS 值明显大于非加压组(P<0.05),前测2 基本无变化。同样,加压组在后测1 和后测2 时,PM 的MF 值明显小于非加压组(P<0.05)。

图2 实验训练前、后测各肌肉平均RMS 值和MF 值的变化Figure 2 Acute changes of average RMS and MF values of muscles before and after experimental training

2.4 实验训练状态下各组卧推运动中肌肉RMS 值的急性变化

如图3 所示,加压组在第2~4 组训练中BB 和TB 的RMS 值均显著大于非加压组(P<0.05),但BB 的RMS 值在第一组练习时,加压组略小于非加压组,加压组第1 组练习时TB 的RMS 值显著大于非加压组(P>0.05)。

图3 每组卧推时血流受限部位肌肉RMS 值的变化Figure 3 Changes of RMS value of muscles with blood flow restriction during bench press in each group

如图4 所示,加压组第4 组训练时ADM 的RMS 值均显著大于非加压组(P<0.05)。同样,加压组第4 组训练时PM 的RMS 值均大于非加压组,但只有第3 组和第4 组成显著增加(P<0.05)。

图4 每组卧推时血流非受限部位肌肉RMS 值的变化Figure 4 Changes of RMS values of muscles without blood flow restriction during bench press in each group

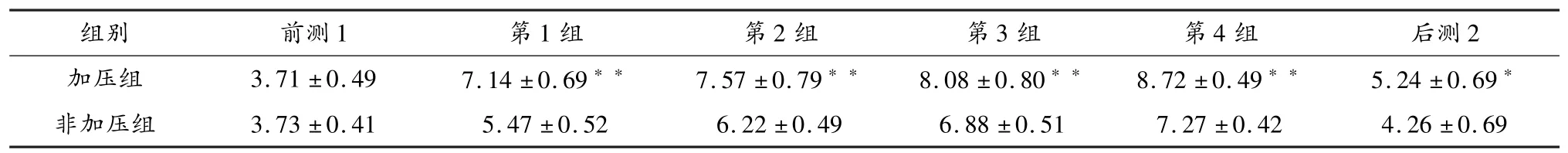

2.5 实验训练主观体力感觉测试(RPE)结果

如表4 所示,加压组4 组练习结束后主观疲劳度均显著大于非加压组(P<0.01),后测2 结束后主观体力感觉较非加压组成显著增加(P<0.05)。

表4 实验过程中受试者主观疲劳评分) Unit:cmTable 4 RPE score of subjects during the experiment ) Unit:cm

表4 实验过程中受试者主观疲劳评分) Unit:cmTable 4 RPE score of subjects during the experiment ) Unit:cm

注:加压组与非加压组相比,**,P<0.01。

3 讨论与分析

3.1 实验训练后上臂围度的比较分析

人类骨骼肌对与抗阻训练相关的急性和长期刺激都会产生适应性反应,肌肉围度增加是加压训练主要的作用之一。前人研究表明,加压训练对上下肢远端肌肉横截面积有显著增大效果[23-25]。一次20% 1 RM 强度的加压膝关节伸展运动可以增加股外侧肌蛋白合成和Akt/mTOR 信号通路,从而引起股外侧肌肥大[14]。也有研究表示,在急性低强度加压训练前、中、后期,肌肉损伤和氧化应激(过氧化脂物)的血浆标记物没有升高[26-27],说明急性低强度加压训练后肌肉肥大的快速反应与肌肉损伤或肌肉组织炎症引起的细胞肿胀无关。本研究的结果与前人研究观点相似,急性上肢低强度卧推加压训练后上臂围度显著增加。主要是由于加压训练减少动脉血流入肢体,限制静脉血回流,造成局部肌细胞缺血低氧的内环境,使乳酸等酸性物质的堆积和PH 值下降,形成浓度梯度,促使肌肉细胞外液进入细胞内,引起细胞肿胀,从而导致肢体围度急性增大。

3.2 实验训练后上肢肌肉RMSMVC值变化比较分析

如表3 所示,低强度卧推训练方案后加压组BB、TB、ADM 和PM 在MVC 时的RMS 值均大于非加压组,且TB 和PM 呈显著提高。这可能由于在加压训练的过程当中限制了肢体血液的流动,减少动脉血流入肢体,动脉血流量减少,造成远端肌肉活动供氧不足,此时以有氧代谢为主的慢肌纤维的募集会受到抑制,取而代之的是不依赖于有氧代谢的快肌纤维的募集和激活,所以加压训练后各肌肉RMSMVC值增大,其中TB 和PM 是卧推动作的原动肌,因此激活程度明显提高。

还有研究表明,力竭性加压训练后短时间内肌肉MVC呈下降趋势。Loenneke 等[28]通过单膝伸展练习实验得出,加压腿与不加压腿训练后膝关节伸肌群MVC 都减小。Thiebaud 等[29]得出,屈肘离心、向心加压训练时,向心收缩MVC 值即刻下降36%,离心收缩MVC 值下降12%,而后1~4 天未见明显变化,但1 天和2 天时观察到离心加压手臂肌肉出现延迟性酸痛。另外,Umbel 等[30]发现,单侧膝伸展加压训练24 h 后向心收缩MVC 值下降9.8%,离心收缩MVC 值下降3.4%。96 h MVC 恢复正常。MVC 值下降原因可能与肌肉延迟性酸痛有关。此外,训练后MVC 值的增大和减小,也可能由于受试者自身训练水平或力量基础不同,以及训练负荷强度和量度大小不同所致。

3.3 实验训练前、后测上肢肌肉RMS 值和MF 值的变化对比分析

肌电信号MF 值是反映肌肉疲劳程度的常用指标,神经肌肉疲劳的程度随着相对血管限制的作用而变化。RMS 值表示肌肉激活程度,急性加压抗阻训练能够增加肌电图RMS 值。研究表明,低强度加压练习时,RMS 值逐渐增加[31-32]。如图2 所示,BB 和ADM 前测2 时RMS 值急性增加,且大于非加压组。4 组训练后,后测1 时加压组TB、ADM 和PM 的RMS 值明显大于非加压组。4 组训练中,BB、TB 和PM 的RMS 值逐组递增,此与前人研究结果一致。加压组BB、TB、ADM 和PM 的MF 值在后测1 时均显著小于非加压组,造成以上结果的原因可能是由于加压组在训练时肌肉更容易疲劳所致。Yasuda 等[17]又进行单侧屈肘练习实验,得出加压训练组BB 的iEMG 信号强度大于无加压组,且肌肉激活程度大,本研究均与前人研究的观点一致。加压组PM 在后测1 和2 时的RMS 值均显著大于非加压组,而MF值均显著小于非加压组。本研究结果支持Yasuda 等[15]的观点,即在加压卧推练习时,iEMG 值在血流量受限的上臂肌和非受限的PM 和ADM 协同增加,PM 和ADM 更大的肌肉激活程度可能是为了弥补肱TB 力量发展的不足。

3.4 实验训练时各组卧推运动过程中肌肉RMS 值的对比分析

在加压条件下多关节运动中,肢体和躯干肌肉的肌电活动都会增强,目前原因尚不清楚。由图3、4 可以看出,在低强度的加压卧推练习中,可以观察到BB、TB、ADM 和PM 的肌电活动都有所增加。可以得出加压训练过程中肌电活动的增强是由四肢肌肉和非受限躯干肌肉通过肩关节协同作用来实现的。此外,Madarame 等[33]提出,虽然加压训练中血流受限的部位仅限于四肢,但它可能间接地增强对近端肌肉的训练效果,如腹部和背部肌肉等非受限肌群,发生训练增益效果的转移现象。是由于加压训练除了发展练习部位的肌肉力量,还可以产生大量合成效应的激素[34-35],如生长素,他们会随血液循环扩散到全身,如果其他部位的肌肉在此前后有训练刺激,即可以帮助该部位肌肉和其他组织合成,使未加压部位产生训练效果。本文中未受限部位肌肉活动的变化可能与加压训练增益效果的转移现象有关。

3.5 实验过程中主观疲劳度测试结果对比分析

表4 中结果显示,受试者在前测1(无加压)疲劳程度低,阻力对手臂刺激较小。而在随后的4 组练习中,疲劳程度逐渐增加,且加压组每组练习时均显著大于非加压组。以上结果表明,在加压训练的状态下主观疲劳度更加强烈,支持了前人[36]所提出的假设,尽管在高强度阻力练习中完成了更高的总工作量,但低强度加压训练显示出更高的主观疲劳度。在持续加压训练的作用下,可能会导致肌肉神经错乱和能量供应不足为了弥补能量供应变化导致的发力不足,更多快肌纤维参与运动,此时肌电信号反应强烈。除去加压带后(后测2),受试者疲劳相对减轻,但仍保留着肌肉的激活程度。

4 结论

低强度卧推加压训练可以显著提高原动肌肱三头肌、三角肌前束和胸大肌激活程度,训练过程中肌电活动的增强是通过四肢肌肉和躯干肌肉协同作用来实现的。低强度卧推加压训练较无加压时主观疲劳度更为强烈,且上臂围度增大显著。