提升思维能力 优化课堂教学

——浅析道德与法治学科思维能力培养策略

2022-05-07解学梅

■解学梅

学生的核心竞争力是学习力,而学习力的核心是思维能力。如何提升学生的思维能力应该是每一位教师长期思考的问题。初中道德与法治学科作为一门独立的学科,有自身的特点,也具有自身的学科思维能力要求,主要体现在逻辑思维能力、辩证思维能力、发散性思维能力、批判性思维能力等方面。在当下减负增效的背景下,提升学生思维能力的课堂主阵地作用更加凸显,但是由于应试教育的影响,教师在教学过程中常常忽视学生的主体地位,单向地对学生进行知识的灌输,导致学生长期处于被动学习的状态,不利于学生思维能力的培养与提升。因此,笔者将结合道德与法治学科课堂实践,探讨如何培养学生的学科思维能力,优化课堂教学。

一、在绘制、解析图表中提升逻辑思维能力

逻辑思维能力是指正确、合理思考的能力,即对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理的能力。教师在日常教学活动中,可以根据教学内容的特点,绘制思维导图、框架结构图等,引导学生解读、分析图表,培养学生的逻辑思维能力。

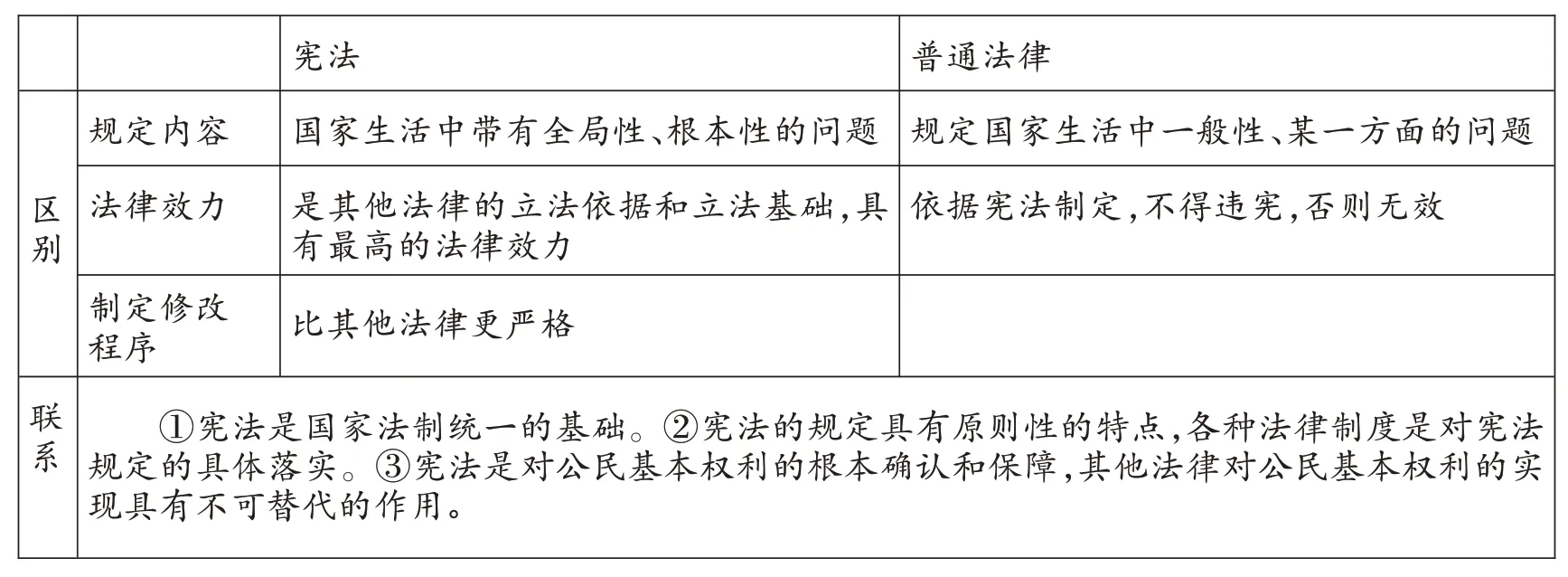

统编版八(下)《道德与法治》是宪法专册,概念多,理论性强,逻辑性强。教师在课堂上要带领学生绘制并解读结构图表,帮助学生更好地理解这些宪法概念,厘清概念之间的关系。如教师可以带领学生一起绘制表格来梳理“宪法和普通法”的关系(见表1)。

表1

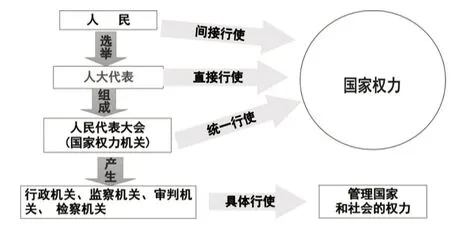

在教授“国家权力机关”的内容时,教师可以围绕主题设计结构图(图1),通过结构图帮助学生把零碎的概念体系化,让他们找到概念之间的逻辑关系,从而轻松掌握相关知识。此图直观简约地呈现了国家权力机关——人民代表大会的产生、运行以及它的职权,便于学生理解。

图1

二、在问题探究中提升辩证思维能力

辩证思维是一种从问题的表象逐渐深入,思考问题所蕴含的更深层次的含义,探讨问题或者事件之间所具有的内在联系,并通过对问题的思考,探讨事物的本质规律的思维方式。俗话说“在游泳中学会游泳”,培养这种思维能力需在具体的问题探究中进行。

随着年龄、知识和阅历的增长,学生会遇到各种各样的问题,有的关于自身成长,有的关乎道德与法律……教师在课堂教学中,应该积极地将实际生活中的问题与教学内容相结合,精心设计可以激发学生创新思维和深度思考的问题。这些问题应具有一定的开放性和挑战性,让学生逐渐接触和了解现实生活中各种价值观、理念的冲突,逐渐提高学生的辩证思维能力。

如学生在学习“敬畏生命”这部分内容时,教师可以根据实际的教学内容为学生设计辩论话题,“目前国家花费大量医疗资源救治高龄患者,这样做值得吗?”“疫情过后,武汉推出了一系列对军人和医护人员的优厚待遇政策,有网友认为抗击疫情是他们的职责所在,如今对他们如此优待不公平,你怎么看?”……这些问题将知识疑问点与道德判断点充分地融合在一起,同时具有思辨性。学生在思考和辩论的过程中逐渐内化知识。在探究的过程中,教师必须秉承正确的价值观念和道德观念,对学生进行引导。这将有利于实现道德与法治课立德树人的学科价值,也有利于提升学生的辩证思维能力。

三、在小组合作中提升发散性思维能力

发散性思维是一种可以从多角度进行思考的思维能力。学生在面对问题时,可以从不同角度去思考和解决问题。教师可以通过小组合作的方式让学生打开思维,延展学生思维的广度与宽度。

例如,在教授“凝聚法治共识”这一课时,教师先播放两段在网上热传的执法人员执法过程的视频,再提出两个问题:你如何评价这两段执法视频中执法人员的执法过程?两段视频均在网络上热传,你认为执法过程在网络上公开传播对于建设法治政府有何影响?这些问题来自当下真实的社会生活,可以充分调动学生的学习兴趣。教师可以让学生以小组合作、讨论学习的方式进行探究,给予学生充分的讨论时间,要求人人思考,人人发言,最后请小组代表阐述观点。小组合作的方式不仅可以提高学生的学习兴趣,还可以激发学生的积极性和自主性,强化学生的团队合作意识,培养学生的团队合作能力。

在小组合作探究的过程中,学生在宽松和谐的氛围中,身心放松,情绪积极,思维容易被激活,从而可以有效地拓展思维的宽度,有利于培养发散性思维。

此外,教师在课堂上也可有意识地训练学生对一个问题寻求多种答案的勇于探索的习惯。教师可以多问“还有别的答案了吗?”“还可以从什么角度去思考?”等问题,通过追问,把学生的思维引向深处,促使学生深度思考的同时也延展其思维的宽度。

四、在提问质疑中提升批判性思维能力

批判性思维就是通过一定的标准评价思维本身,从而改善思维。它是一种反思性的思维,也是一种高阶思维。它要求“会提问”,即会质疑,这是批判性思维的起点;它还要求“会解答”,即会判断,用有说服力的论据给出合理的解释和判断。“批判性”不是简单的否定,而是具有建设性。

教师在日常教学过程中,应该鼓励学生勇敢提出质疑。质疑是学习与创新的基础要素,是激发学生思维的动力。有质疑才有批判。因此,培养学生批判性思维,首先要重视学生的问题意识,鼓励学生质疑。教师要想让学生勇于质疑,大胆提问,首先得营造一种宽松愉悦的课堂氛围。师生关系平等、和谐,学生才能畅所欲言。学生在观点碰撞中,在交流沟通中,渐渐敢质疑、会质疑,批判性思维能力自然会得到提升。

例如,在教授关于人口国情的内容时,教师会讲到计划生育的基本国策,也会讲到当下的二孩、三孩政策,这时教师应引导学生思考:国家提出二孩、三孩政策是否意味着计划生育的基本国策已经过时了呢?教师在二孩、三孩政策与计划生育基本国策之间找到一个矛盾点,让学生调用已有经验和知识储备来解释这一看似矛盾实则不矛盾的问题,给学生提供了思考的支点。

再如,讨论到关于友谊的话题时,教师会提出“友谊会随着时过境迁而渐渐淡出吗?”,引导学生思考:“如何看待变淡的一段友谊?变淡的友谊值得珍惜吗?价值何在?”。学生在独立思考与判断中提升思维的品质,逐步养成批判性思维。在教学过程中,教师引导学生联系实际,对书本观点大胆质疑,根据已有生活经验提出自己的观点,避免对书本知识盲从。教师也要为学生营造和谐民主的学习氛围,鼓励学生自由讨论,共同探讨解决问题的方式。这种教学方式可以有效培养学生的批判性思维能力。

学生的学科思维能力是核心竞争力,在学生的考试、学习、生活中起着关键性作用。切实有效地提升学生的学科思维能力是每一位教师在课前教学设计、课中教学过程中都要思考的问题。教师要不断优化教学方式和教学手段,从而有效地培养学生的学科思维能力,进而提升其学科素养。