秦始皇兵马俑的着色艺术

2022-05-06黄晨昊

黄晨昊

秦俑是写实性的优秀作品,整体来看表现形式就是魁梧且数量多,局部观察就可发现每一个俑都是尽可能地按照真实比例制作的,并且工匠们完美地呈现了每个秦俑的性格特点,正所谓千人千面,神态传神也是秦俑的一个特点。古代工匠们在高超的造型艺术上再加上鲜艳的颜色做点缀,让秦俑更加栩栩如生,写实性更强。

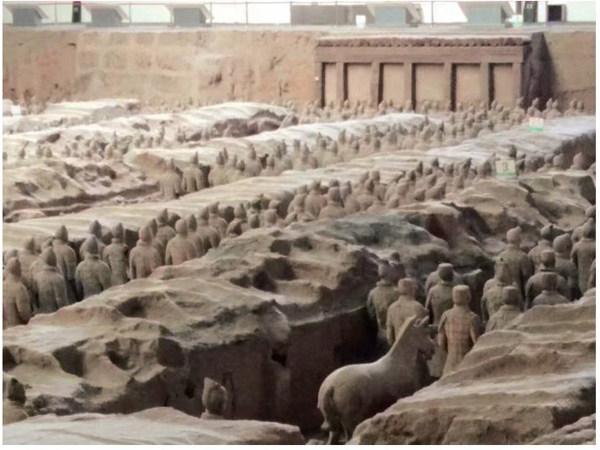

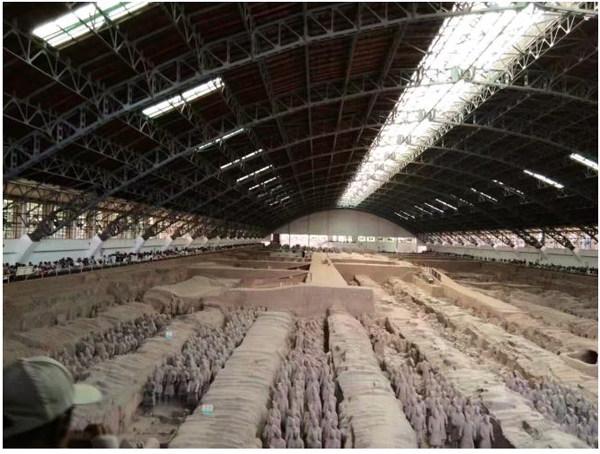

公元前238年,秦王嬴政登上王座,并在11年后中华历史的卷轴上结束了分裂,走向了统一。根据后来的考古发现,秦始皇生前选择将自己的陵址选在了古都西安的骊山,其中在秦始皇规模庞大的陪葬品中,兵马俑作为世界第八大奇迹,在秦俑出土的时候,根据考古人员的发现,兵马俑不仅在造型、神态、衣着上都堪称传神,而且在刚刚重见天日的时候,它们身上色彩鲜艳,但是经过没有任何专业手段的处理就暴露在空气中,又因为当时的技术并没有那么先进,所以颜色逐渐褪去,成为了现在所看到的样子。文章主要研究了秦俑独特的造型艺术下着色的问题。

大秦帝国的护卫——秦俑的造型艺术

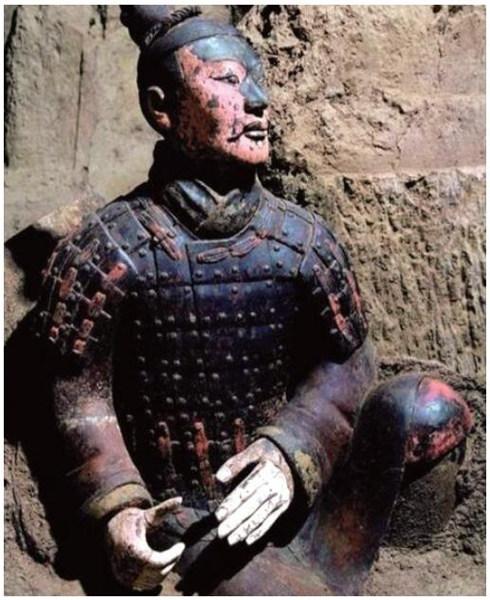

秦俑的工匠们在制作时,以写实的精湛手法再现了秦国时期的人物形象,在秦之前的陶俑雕塑高度一般不超过30厘米,但是秦俑则是以高大威猛的形象力求写实逼真地还原出秦国的人物形象。从俑坑上方观看这些秦俑,它们庄严且肃穆地伫立在原地,就像一支整齐的军队正准备听从号令;再细看军队中的陶俑,每个人动作、形态、神情也都根据年龄、身份、官衔的差别而全然不同。从身体高度来说,秦俑大多为180厘米左右,古人们常常将身长八尺(约为184厘米)的男子称作彪形大汉,而秦俑的身高大部分都是按照这个高标准。秦俑其实也是在侧面表现了秦代的社会风俗习惯、思想观念和审美情趣。秦始皇兵马俑这种逼真还原的写实艺术,相比于光靠文字记载可以更好的方便现代人去了解秦代服饰特征和军服特征,比如秦军官阶的高低可以以官帽样式来辨别,诸如此类等。在人物表情及其细节的雕塑上,由于秦俑是等身古俑,所以在制作上是分开制作的,由下往上,等躯干和身体等部位雕塑完成之后,再采用泥条盘筑法将秦俑的各个部位连接在一起,完成之后工匠们并没有入窑烧制,而是在泥条上进行二次雕塑,使得秦俑更加细致。秦俑除了造型魁梧之外,面目神态还机智灵活,体现了秦军勇敢机敏的精神风貌,工匠们的塑造手法简洁明快,甚至采用了阴线刻法,可谓是将泥塑技法发挥到极致。秦俑作为泥塑彩绘最典型的代表,虽经历过火烧有些颜色都已脱落,但依然可以从现存古俑的斑驳上看出它曾经是多么的惊艳。

在秦代之前,烧制俑的技艺早就存在了,但是在制作上越小越容易掌控,面对当时无论是技术还是人力物力等诸多条件上的限制,等身秦俑的烧制都是当时极其难以掌握的技术。泥坯的制作完成之后需要对其进行烘干,随着水分的流失硬度也会逐渐增大,烘干的过程中如果处理不当就会发生陶胚爆裂或者倒塌的情况,但基于当时没有先进的烘干设备,只能自然晾干,所以受到了自然气候环境的制约。经过烘干之后的烧制依然对技术有着很高的要求。经检测,这些秦俑的原材料是泥质灰陶,烧制温度大约为900摄氏度,并且在露天环境下烧制的话,坯中所含的铁元素会与空气中的氧元素反应,形成四氧化三铁从而变成红色,但从秦俑的状态来看,除去脱落的颜色秦俑本身的颜色并没有变化,这就说明在烧制的过程中是在当时较为专业的工作室里进行的。

千年的审美情趣——秦俑的着色艺术

秦始皇兵马俑作为世界艺术史上的无价之宝,它的艺术价值无可比拟,对于它的分类从艺术品里应该是属于彩绘泥塑,那么作为古代秦国没有现代工业化的技术手段,他们又是通过什么样的技术手段制作如此鲜艳的颜色,并加以运用在秦俑上呢?在过去,古代人们对颜料的提取采取的方式大多是将矿物质、土或者植物进行研磨捣碎制作成颜料,通过现在的仪器观察到秦俑身上存在有十好几种颜料,古代工匠们已经将颜料的提取及冶炼技艺达到了较高的水平,比如矿物质颜料通过研磨手段制作的就有朱砂、石青、石绿、赭石、石墨、骨白等;植物类通过提取植物当中的色素,制作出的颜色就有花青、藤黄、靛蓝等。在兵马俑的制作初期,是使用手工去制作泥坯,然后在泥坯上进行面部、服饰、手脚的简单捏塑后烧制,这样出来的俑过于粗糙,所以需要进行打磨抛光,然后在表面刷上一层生漆使得秦俑表面更加平滑,这样可以更好的上色。这样看来秦俑总共有三层,第一层是泥坯,第二层是漆膜,第三层是颜料。从光学角度分析,因为生漆层在干燥后呈现褐色,颜色较深,而漆膜的遮盖力来自对光的吸收和对光的折射能力,在生漆形成漆膜的时候,古代工匠们会在上面画颜色,但是矿物质研磨或植物提取的色素都具有通透性,因此颜料层不仅会反射光线还会通过颜料层进行折射到生漆层上,由于深色的生漆层对光进行了吸收和反射,所以底层的坯色没有被显现出来也就不影响整体色彩,但深褐色的生漆层却将深色光线和最上面的涂料层反射的光线一同反射了出来,所以兵马俑在制作完成之后生漆层一干颜料就显得暗淡,再加上后期上千年的掩埋和地下水的侵蚀,使得原本鲜艳的颜色开始脱落,导致现今的兵马俑看上去呈灰褐色,只有通过高端先进的化学仪器才能检测出颜色的成分。

前面提到,生漆作为隔离底坯方便上色的漆膜,它属于有机涂料,这种有机涂料在古代都来源于自然,从漆树采割下来的乳白色液体,资源丰富,且柔韧性、耐酸碱性都非常大,受到气候的影响少,可以满足各种涂装要求。

在诸多颜色中,朱砂是使用最频繁的一种,在使用时常常和其他颜色混合成深红色,其主要成分是硫化汞(HgS),在《史记》中有记载过世代挖掘丹矿等信息,也说明了朱砂在秦汉应用非常广泛,皇家更是把朱砂当成长生不老药服用。石青(蓝铜矿)、石绿(孔雀石)在陶俑之中多用于上衣、袖口等边缘部位,其颜色呈青蓝色,色泽明亮,在通过漆膜的作用下所呈现的光泽也很好。赭石就是暗红色,主要成分是三氧化二铁,这种颜色经常被用在头冠、腰带等具有装饰意味的地方,有的秦俑皮肤上也会含有赭石,但是皮肤上的赭石是否作为第一遍颜料的涂层,而后用其他颜色进行描绘,虽然长时间的腐蚀导致色块脱落,但这种设想也是有可能的。秦俑具有多层涂料包裹,它不仅在雕塑技艺和烧制技艺上堪称奇迹,色彩更是独具特色。其他颜色像雄黄、骨白等颜色大多用于细小的点缀、调和其他颜色或者出现次数甚少。

古代对于服饰色彩有过这样的一种说法:颜浅则人轻,颜深则人重。在秦俑之中,依据军衔的不同色彩也会不同,秦俑的军服色彩是非常丰富的,有朱红色、深红色、粉色、深绿色、紫色、天蓝、褐色等颜色多绚丽,这些鲜艳的色彩与当时秦军的军服有明确的要求有关,在睡虎地秦墓竹简记载的家书里给出了答案:兄弟二人写信回家向家人要衣物及盘缠,信中提到“母视安陆丝布贱,可以为禅裙儒者,母必为之,令与钱偕来。其丝布贵,徒以钱来,黑夫自以布此......”大致意思是如果家鄉布便宜就把衣服做成成品寄过来,如果贵就把钱寄过来,从这可以看出秦兵的衣物穿着是按照当时秦代的审美情趣流行的,由士兵自己按照喜好来搭配,至于说鲜艳的色彩,根据这些秦俑的搭配也可以分析出秦国百姓对日常服饰的颜色选择具有强烈的对比性。

在秦俑中最醒目的就是铠甲(甲衣),基本上大体都为深褐色,同等级别的士兵大多形制都一样,而将军俑的铠甲则是最精致的。秦俑的发型头梳扁髻,戴着双尾鹖冠,双肩前后胸上都有精细的彩色缨饰,内层中衣大多为大红色,与深色的外衣形成了鲜明对比;不同等级地位的人,头戴的冠的类型不同,由高到低分别是鹖冠、长冠、介帻等,而头冠的颜色多为赭石或深红色,介帻则为朱红色。这也能呼应上古人对于等级颜色深浅的选择。

秦始皇兵马俑给人们带来了强烈的造型震撼,工匠们在秦俑上颜色的使用也达到了高超的水平。放眼中国古代,唯有秦俑真的做到了像希腊古典雕刻一样风格的迥异,强调的是视觉的印象,而非主观的审美思想,写实中含有夸张的成分,作为美术工艺品刻意减少了装饰性,秦俑无论在年代上、体积上、制作工艺上还是保存程度上都是无法超越的。

作者单位:曲阜师范大学美术学院