新冠疫情中不同时期民众风险认知及心理行为的比较研究

2022-05-05刘方

刘 方

(四川工商学院教育学院,四川 眉山 620000)

前言

2020年年初我国遭遇了严重的“新型冠状病毒”的威胁,全国上下进入一种紧张的抗疫战斗中。新冠病毒疫情的爆发是一种不可预见的风险事件,它威胁着人们的生理健康,同时影响着人们的心理健康状态。这种真实的风险情境激发人们对病毒风险的感知,致使群众去了解更多有关疫情的信息[1]。而在网络发达的新媒体时代,居家的民众也可以通过多种渠道了解有关疫情的信息,但风险的社会放大效应认为,风险事件通过媒体向大众逐渐传播的过程中,容易出现“以讹传讹”的现象,不良信息的传递会导致公众的猜测、恐慌,使风险的负面影响扩大[2],加剧人们对风险的感知,进而影响人们的心理健康状况。因此本研究选取疫情发展的两个时期(疫情高发期和疫情低发期),分别调查两个时期民众的风险认知、心理健康水平、应对行为,以及民众信息获得渠道和社会心理支持系统状况。我们期望通过这种对比研究,了解民众在疫情发展的不同时期,其风险认知和心理健康状况的变化情况,为帮助民众缓解风险事件中的恐慌心理提供一些对策。

1 研究方法

1.1 调查对象

本次调查主要针对四川省的15 个区市进行了两次调查,第一次调查是在“新型冠状病毒”传播的高发期,即2月10日-2月15日,此时正是国内疫情高峰期,传播速度快,确诊率高,国内实施了停工停产。本次调查共获得有效问卷573 份。第二次调查是在“新型冠状病毒”传播的低发期4月1日-4月10日,国内的疫情基本被控制,已复工复产,确诊率较低。本次调查共获得有效问卷366 份。

1.2 调查工具

(1)信息渠道和可信度调查问卷

问卷中列举了10 种获取疫情信息的渠道,要求被试选择获取疫情信息的渠道(多选),并对每种渠道信息的可信程度进行评分(5 点等级评价),得分越高,说明该种渠道的信息越可靠。

(2)风险认知调查问卷

根据Slovic 的风险认知模型,以及时勘等人[3]在“非典”中的风险认知调查问卷,本研究采用熟悉性和可控性两个维度,并对时勘等人的问卷进行适当的修订,利用5 点等级评定法调查民众对“新型冠状病毒肺炎”疫情有关7 个方面信息的风险认知。

(3)信息源对风险认知影响的调查问卷

本研究参考了叶仁荪等人[4]研究中有关“非典”疫情信息源对风险认知影响的调查问卷,编制了“新型冠状病毒”疫情信息源对风险认知影响的调查问卷。本问卷共三个维度:患病信息、治愈信息、与自身相关信息。患病信息维度下包含9 个项目,治愈信息维度下包含2 个项目,与自身相关信息维度下包含3 个项目。问卷采用李克特5 点量表测量,分数越高表明该类信息对民众评估风险的影响越大。

(4)心理健康调查问卷

本研究使用12 项一般健康问卷(GHQ-12)测量民众两个时期的心理健康水平,该量表共12 个项目,4 个备选项,1、2 选项计为0 分,3、4 选项计为1 分,分数越高,心理健康水平越差。

(5)应对行为问卷

本研究参考了叶仁荪等人研究中的民众应对行为问卷,将部分题目的表述进行修改,形成最终的调查问卷。本问卷包含积极应对和回避应对两个维度,其中积极应对维度下有6 个项目,包括自我保护和主动应对两个方面;回避应对维度下有3 个项目。该量表使用李克特5 点量表测量,积极应对维度下,分数越高,表明民众的积极行为更多;回避应对维度下,分数越高,则表明民众的消极行为更多。

2 研究结果

2.1 两个时期信息获得渠道的比较

对比疫情高发期和疫情后期的数据结果可知,民众获得信息的渠道存在显著差异,以信息渠道的类型作为组内因素,时间段作为组间因素,进行重复测量的方差分析,结果发现组内因素的主效应显著(F(2,939)=25.884,P=0.000),组间因素的主效应不显著(F(2,939)=2.530,P=0.112),交互效应显著(F(2,939)=5.750,P=0.017)。这说明,民众在获得有关疫情的信息时所选择的渠道有所差别,从图1可知,民众更倾向于选择大众渠道,如电视、网络、电台等;其次是人际渠道,如家人、朋友、同事或同学;最后是专门渠道,如政府部门,相关专家,所在工作单位等。经多因素方差分析发现,人际渠道在两个时间段的差异显著(F(1,939)=9.333,P=0.002)。

图1 两个时期大众获得信息渠道的比较

进一步了解不同时期民众对信息渠道的信任度的差别,以信息渠道的类型作为组内因素,时间段作为组间因素,进行重复测量的方差分析,结果发现组内因素的主效应显著(F(2,939)=837.438,P=0.000),组间因素的主效应显著(F(2,939)=3.143,P=0.077),交互效应显著(F(2,939)=14.988,P=0.000)。在前测和后测中,民众对获得信息渠道的信任度由高到低依次是:专门渠道、大众渠道、人际渠道。但在两个不同时期,民众对获得信息渠道的信任度没有显著差异。经多变量方差分析发现,民众对人际渠道的信任度在疫情低发期显著的低于疫情高发期(F(1,939)=16.785,P=0.000)。

表1 两个时期民众对获得信息渠道的信任度变化情况

2.2 两个时期民众风险认知的比较

以风险的熟悉性和可控性作为组内因素,时间段为组间因素,进行重复测量的方差分析,结果发现组内因素的主效应显著(F(1,939)=28.138,P=0.000),组间因素的主效应显著(F(1,939)=19.791,P=0.000),交互效应不显著(F(1,939)=2.404,P=0.121)。通过多变量方差分析可知,在熟悉性维度上,民众对新冠病毒的传播途径、传染性等信息(F(1,939)=5.769,P=0.010)的熟悉程度,以及死亡率(F(1,939)=5.656,P=0.012)和治愈率(F(1,939)=7.031,P=0.008)的熟悉程度在疫情低发期显著提高,说明随着疫情的发展,民众对新冠病毒的传播途径和传染性,以及死亡率和治愈率越来越了解。在控制性维度上,民众对新冠病毒愈后传染性(F(1,939)=4.891,P=0.027)和愈后对身体的影响(F(1,939)=5.668,P=0.012)的可控性评估在疫情低发期显著降低。

表2 两个时期民众对风险来源的认知

为进一步了解信息源对风险认知的影响,我们以信息源为组内因素,以时间段为组间因素,进行重复测量的方差分析,结果发现组内因素的主效应显著(F(2,939)=33.767,P=0.000),组间因素的主效应显著(F(2,939)=11.661,P=0.001),交互效应显著(F(2,939)=9.576,P=0.002)。在三类信息中,“与自身相关的信息”最能引起人们的风险感知。通过多变量方差分析发现,患病信息对风险认知的影响在两个时期的差异显著(F(1,939)=19.687,P=0.000),在疫情高发期,患病信息对风险认知的影响显著高于疫情低发期(前测:3.93,后测:3.63)。治愈信息(F(1,939)=3.818,P=0.051)和与自身相关信息(F(1,939)=2.094,P=0.148)对风险认知的影响在时间上不存在显著差异。

表3 两个时期信息源对风险认知的影响

2.3 两个时期民众心理健康水平与应对行为的比较

对两个时期民众的心理健康进行调查发现,在疫情高发期,民众在心理健康上的总均分为1.72 分,在疫情低发期,民众在心理健康上的总均分为1.26分。通过单变量方差分析可知,前后两次得分存在显著差异(F=7.760,P=0.005)。

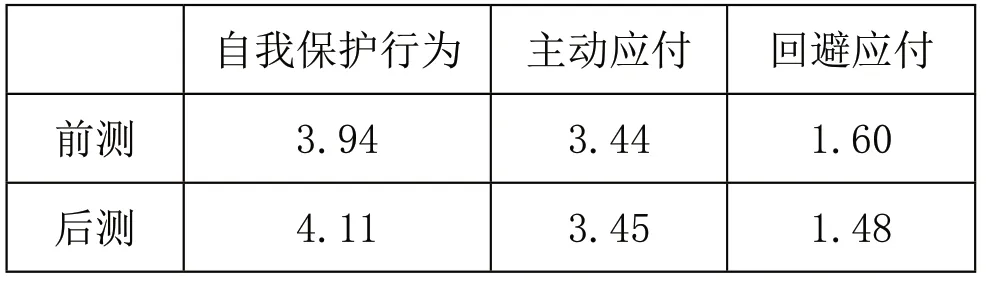

对民众面对疫情时的应对行为进行多变量方差分析发现,自我保护行为(F(1,939)=6.147,P=0.001)和回避行为(F(1,939)=4.369,P=0.037)在疫情高发期和疫情低发期有显著差异,主动应付行为在前测和后测中的差异不显著(F(1,939)=0.019,P=0.891)。在疫情低发期,民众的自我保护行为(前测:3.94,后测:4.11)显著的高于疫情高发期,这说明随着疫情的发展,民众的自我保护意识增强,出现更多的个人保护行为。在疫情低发期,民众的回避行为(前测:1.60,后测:1.48)显著低于疫情高发期,这表明低风险意识下,民众的消极应对行为更少,表现出更多的积极应对行为。

表4 两个时期民众的应对行为

2.4 社会心理支持的比较

在疫情发展的不同时期,社会心理支持系统能不同程度的帮助民众缓解不安情绪。在疫情高发期,社会支持系统在缓解民众恐慌情绪上所发挥的作用按照重要程度依次是:专家学者(4.16)、亲朋好友(3.58)、家人恋人(3.55)、同事同学(3.43)、政府官员(3.32)、单位领导(3.3)。在疫情低发期,以上社会支持系统的重要性依次是:专家学者(4.14)、家人恋人(3.7)、政府官员(3.6)、单位领导(3.42)、亲朋好友(3.34)、同事同学(3.25)。以社会心理支持类型作为组内因素,时间段为组间因素,进行重复测量的方差分析,结果发现组内因素的主效应显著(F(5,939)=187.618,P=0.000),组间因素的主效应不显著(F(5,939)=0.148,P=0.701),交互效应显著(F(5,939)=10.153,P=0.001)。这说明不同类型的社会心理支持对民众缓解心理恐慌具有不同的作用,且随着时间的变化,所发挥的作用也有所变化。进行多变量方差分析发现,政府官员(F(1,939)=19.613,P=0.000)、同事同学(F(1,939)=9.802,P=0.002)、亲朋好友(F(1,939)=16.122,P=0.000)、恋人配偶(F(1,939)=4.422,P=0.036)的作用在两次疫情期发生了显著的变化,而专家学者起到的作用在两次疫情期没有显著变化。

表5 两个时期不同社会支持系统对民众心理恐慌缓解的作用比较

3 讨论

3.1 民众对信息获得渠道的选择

从研究结果可知,不论是疫情高发期还是低发期,疫情信息的传播方式主要以大众渠道为主,其中以网络和电视的信息传播为主要途径,但在信任程度上,民众对大众渠道的信任度并不高,而使用频率最低的专门渠道的可信度最高。在对民众疫情期间缓解恐慌情绪的社会心理支持系统的调查中发现,专家学者在缓解民众恐慌心理中始终发挥着最重要的作用,且随着疫情的发展政府官员在降低民众不安情绪上的作用也有了显著提高,这说明这种“权威”型的人物所提供的信息能够更好的获得民众的信任,且能有效的帮助民众缓解不安情绪。另外,人际渠道的使用频率和可信度在两个时期发生了显著的变化,相比于疫情高发期,在疫情低发期人际渠道的使用频率有了明显的增加,但可信度却大大降低。人际渠道主要是家人、朋友、同事、同学之间的信息传递,人际沟通的直接性和及时性,大大的提高了人们获取信息的效率。所以随着疫情的发展,人与人之间的信息传播会有所增加。

在疫情的社会心理支持来源调查中也发现,在疫情高发期,同事同学、亲朋好友在缓解民众恐慌心理上起到的作用较大,但随着疫情的发展,他们所发挥的作用有所下降。而家人恋人在疫情高发期和低发期均能有效的缓解民众的不安情绪。这表明风险信息的人际传播会加剧民众的风险感知和恐慌心理,但家人和恋人这种较为亲密的人际关系能够帮助人们缓解由于疫情风险带来的不良情绪。因此,面对风险事件一方面人们要学会甄别风险信息,另一方面也要建立良好的社会心理支持系统,增进与家人恋人之间的情感,利用亲情的温暖帮助自身消除风险中的恐慌和不安情绪。

3.2 民众对疫情信息源风险的感知

通过研究结果可知,在疫情低发期,民众的风险感知水平有了显著的回落,对疫情相关信息的熟悉性和可控性评估有了明显的提高。相比于疫情高发期,疫情低发期民众对病毒的传播途径、传染性、死亡率、治愈率等信息的熟悉程度显著提高,这说明国家政府对疫情相关信息的发布能够很好的缓解民众的风险感知水平。但民众对“疾病愈后的传染性”和“愈后对身体的影响”这两方面的信息的熟悉性和可控性在两次调查中分数评估均低于对其他信息的评估,且在后测中,民众对以上信息的可控性评估有显著下降的趋势。这可能是因为在疫情低发期国内疫情得到很好的控制,疫情发展态势较为良好,民众在经历了疫情前期的高风险感知水平后,不断的去了解与疫情有关的信息,所以在疫情低发期,对这些信息已经非常了解,且认为国家能很好控制疫情的发展态势。但疾病愈后的传染性和愈后对身体的影响这类信息仍未得到权威的解释,因此,群众将其注意力转向这些未知信息。

3.3 民众心理健康水平和应对行为的变化

在疫情低发期,民众的心理健康水平有了显著的提高,这表明随着疫情的控制,民众的心理健康状态有所好转。在两次调查中,学生、民营企业和灵活就业群体的心理健康水平相对较低,这两个群体值得我们关注。对于学生群体而言,由于停学停课使得学生长期宅居在家,学习生活缺乏规律性和计划性,而学生群体的自我发展尚未成熟,自我管理能力不足,所以导致他们更容易出现低心理健康水平。对于民营企业和灵活就业群体而言,由于停工停产以及疫情造成的生产水平下降的现象,再加之民营企业自身资金链和租金的压力,导致民营企业和灵活就业群体的收入不够稳定,给他们造成了就业和经济的双重压力,因此,心理健康状态较差。

在应对行为的调查中我们发现,疫情期间,民众应对新冠病毒的行为较为积极,出现了比疫情前更多的维护健康的行为,如更加注重洗手和消毒,更加注意均衡饮食和锻炼身体,在公众场合做好个人防护等。同时,在疫情期间,民众能够利用宅在家里的时间做一些过去想做的事情,学习预防新冠病毒的方法等积极行为,而并没有因为疫情引发无所事事、染上不良嗜好等回避行为。在疫情低发期民众的自我保护行为还能较好的维持,并且回避应对行为进一步减少,这都说明民众的心理行为随着疫情的逐步控制而出现好转的迹象。

4 结语

通过选取“新型冠状病毒”疫情不同时期的民众进行调查,了解其信息渠道的选择和风险认知水平,以及心理健康和风险应对行为,对比在疫情高发期和疫情低发期民众的心理和行为的具体变化。通过数据结果的分析,本研究得出以下结论:民众对不同渠道的接受度和信任度有所不同。不同的社会支持系统在缓解民众的焦虑情绪上发挥的作用也有所差异。在疫情低发期,民众的风险感知水平有了显著的回落;民众的心理健康水平有了显著的提高,学生、民营企业和灵活就业群体的心理健康水平相对较差;民众整体的行为表现较好,具有更多的积极应对行为和更少的消极应对行为。