苯甲羟肟酸钠与C18烷(烯)酸钠协同浮选金红石的机理研究

2022-05-05刘明宝耿西侠苏涛姚国超姚德亮李一凡

刘明宝,耿西侠 ,苏涛,姚国超,姚德亮,李一凡

1.陕西省尾矿资源综合利用重点实验室, 陕西 商洛 726000;2.商洛学院 化学工程与现代材料学院,陕西 商洛 726000

0 前言

金红石是钛的氧化物矿物中唯一可大规模开发利用的矿物,其理论含钛量高、杂质少,是各类高端钛复合材料的理想原料之一[1]。与世界其他国家金红石资源主要为海滨砂矿不同,原生金红石矿占我国金红石资源总量的86%,因此强化我国原生金红石资源的高效开发利用是提高我国钛工业国际竞争力的重要途径之一[2]。但我国原生金红石资源贫、细、杂的特性导致其选别指标一直未能得到有效突破,不得不依靠进口高成本人造金红石来满足我国高端钛工业的需求[3]。现有的生产实践表明[4],浮选是解决贫、细、杂型矿石有价矿物选别回收问题的关键技术之一,而浮选捕收剂对有价矿物的捕收能力及选择性则是影响选别指标的主要因素之一。

金红石是典型的氧化物矿物,其常用浮选捕收剂主要包括脂肪酸类、膦酸类、砷酸类、羟肟酸类等,因膦酸类、砷酸类药剂在生产或者应用过程中有较高的毒性,故近年来已逐渐退出金红石浮选领域[5]。脂肪酸类药剂是一种较为传统的氧化物矿物捕收剂,具有捕收能力强、成本低的优势,但该类药剂选择性差,只适合脉石矿物比较简单的金红石矿的开发利用[6]。羟肟酸类药剂对细粒级矿物选择性好,但捕收能力较低,用量大,成本高,从而限制了该类药剂在工业上的大规模应用[7]。选矿工作者的大量研究结果表明[8-12],当两种捕收性能互补的药剂组合使用时往往会得到1+1>2的效果。因此,本研究将捕收能力好的脂肪酸类药剂和选择性好的羟肟酸类药剂组成协同浮选体系,系统研究了金红石在苯甲羟肟酸钠与几种C18烷(烯)酸钠组成的复合体系中的浮选行为,以体系的界面化学特性为切入点,利用多种手段研究了药剂/药剂、药剂/矿物之间的作用规律,以期为金红石资源的高效利用提供理论支撑。

1 试验

1.1 试验原料

本试验所用金红石样品取自陕南地区青山镇,为选矿厂重选—磁选联合工艺流程处理后的精矿产品。化学多元素分析表明:样品含TiO296.5%左右,石英2.5%左右,其余为少量含铁矿物杂质,该样品的XRD谱图如图1所示。

图1 试验样品XRD图

1.2 试验仪器及药品

表1 本研究所用主要仪器及药品

1.3 主要试验方法

1.3.1 浮选

将粒度小于74 μm的金红石矿样17 g放入总容积为50 mL的浮选槽中,加超纯水到适量位置后用盐酸或者氢氧化钠水溶液调节矿浆酸碱度,然后按一定顺序分别加入两种捕收剂,每种捕收剂加入后的搅拌时间均为3 min,两种药剂预先混合后再加入时的搅拌时间总共为3 min,浮选温度控制在20±2 ℃,刮泡时间3 min,泡沫产品烘干后计算回收率。

1.3.2 动电位测定

称取10 mg金红石样品(粒度小于5 μm)放入100 mL烧杯中,加入超纯水到一定位置后调节矿浆酸碱度,然后按一定顺序分别加入两种捕收剂,每种捕收剂加入后的搅拌时间均为2 min,两种药剂预先混合后再加入时的搅拌时间总共为2 min,最终混合物体积维持在40 mL左右(药剂总浓度为1 g/L),室温下测量金红石动电位。

1.3.3 接触角测定

称取5 g金红石样品(粒度小于5 μm)放入50 mL锥形瓶中并加入一定量超纯水,然后加入一种捕收剂并调节矿浆pH,振荡1 h后加入另一种捕收剂后继续振荡1 h(两种药剂预先混合后再添加时的振荡时间也为1 h),最终混合物总体积维持在20 mL左右(此时药剂总浓度为2 g/L)。振荡结束后过滤、阴干,一部分矿样采用压片法测定接触角,压片时压力为20 MPa,保压2 min,另一部分矿样留用作为紫外漫反射光谱的测量样品。

1.3.4 协同效应计算方法

根据参考文献[14]中的计算方法,药剂组合的协同效应采用公式(1)表示:

(1)

其中,ε试验、ε理论分别为回收率试验值和理论值。

2 结果与讨论

2.1 单矿物试验

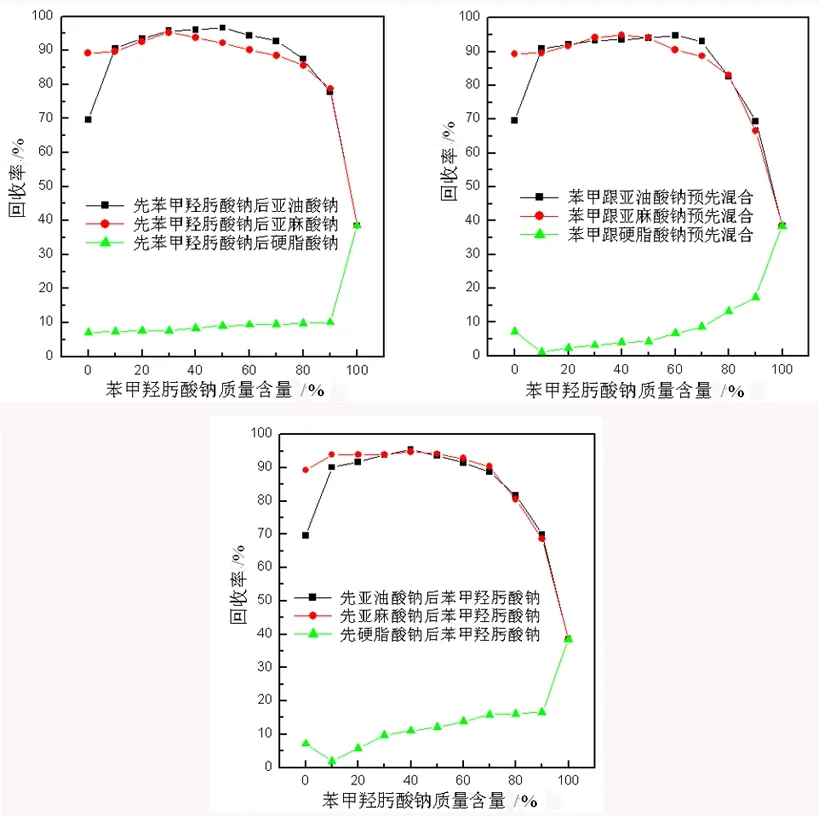

药剂总用量控制在500 mg/L,自然pH下不同组合体系中苯甲羟肟酸钠含量及药剂添加顺序对金红石回收率的影响如图2所示,图中虚线为回收率的理论变化值[14]。

(a)苯甲羟肟酸钠+硬质酸钠;(b)苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠;(c)苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠

由图2(a)可以看出,单一苯甲羟肟酸体系中金红石回收率为38.43%,远远大于相同药剂用量下硬脂酸钠体系中金红石回收率(7.13%),显示苯甲羟肟酸钠对金红石的捕收能力要超过硬脂酸钠。由试验曲线与理论线的对比可以看出,试验范围内苯甲羟肟酸钠和硬脂酸钠的组合对金红石回收率具有拮抗效应。

图2(b)显示,单一亚油酸钠体系中金红石回收率为69.57%,远远超过单一苯甲羟肟酸体系中的38.43%,说明亚油酸钠对金红石的捕收能力要超过苯甲羟肟酸钠,这必定是由二者的分子结构差异引起的。随药剂体系中苯甲羟肟酸含量的增加,三种药剂添加顺序下金红石回收率均迅速上升达到一个平台区,最后在亚油酸钠含量小于20%时回收率迅速降低。整体来看,在苯甲羟肟酸钠质量含量在0~20%及80%~100%之间时,金红石回收率分别出现迅速上升和迅速下降的变化趋势,说明两种药剂分子间的协同作用较强。

由图2(c)可以看出,单一亚麻酸钠体系中金红石的回收率(89.23%)也远远超过单一苯甲羟肟酸钠体系中的回收率(38.43%),说明亚麻酸钠对金红石的捕收能力远远大于苯甲羟肟酸钠。三条曲线在苯甲羟肟酸钠质量含量小于70%的范围内变化不大,也就是说此时药剂浓度的变化并未影响金红石回收率,说明二者之间产生了一定的协同效应。在组合药剂中亚麻酸钠含量小于20%时,金红石回收率急剧下降,由试验曲线和理论线的相对位置可看出,该组合对金红石回收率也具有协同的作用。

同一药剂添加顺序下不同体系中的金红石回收率如图3所示。

由图3(a)~3(c)可以看出,单一药剂体系中金红石回收率大小为:亚麻酸钠(89.23%)>亚油酸钠(69.57%)>苯甲羟肟酸钠(38.43%)>硬脂酸钠(7.13%)。上述回收率顺序的大小与药剂的分子结构及脂肪酸的krafft点有关,硬脂酸钠为饱和脂肪酸盐,其krafft点较高,所以常温下其溶解度较低,故而对金红石的捕收能力要小于苯甲羟肟酸钠。亚油酸钠和亚麻酸钠分子结构中分别含有2个和3个双键,故其krafft点较低,在矿浆中溶解度较高,同时又因其非极性基的长度远远超过苯甲羟肟酸钠的非极性基,因此亚油酸钠和亚麻酸钠对金红石的捕收能力均超过苯甲羟肟酸钠。由以上分析可看出,碳原子数相同的直链脂肪酸类药剂对金红石的捕收能力与分子中的双键数目有关,显示双键在药剂与矿物的作用过程中影响较大。由试验现象及亚油酸钠和亚麻酸钠的非极性基结构分析可知,在药剂与金红石表面作用时,除了可以利用分子中的羧基与金红石作用以外,两种药剂分子中富电子的双键也有可能与金红石表面的带正电的活性位点作用,这可能是分子中双键数目较多的亚麻酸钠对金红石的捕收能力较亚油酸钠高的原因之一。

(a)苯甲羟肟酸钠+硬质酸钠;(b)苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠;(c)苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠

整体而言,三种类型的药剂添加顺序下苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠组合体系中金红石的回收率与苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系相差不大,说明两种体系中组合药剂对金红石的捕收能力近似相等。但是无论何种药剂添加顺序,苯甲羟肟酸钠+硬脂酸钠组合体系的回收率均是最低的,显示二者对金红石回收率的协同作用远远小于另外两种体系。

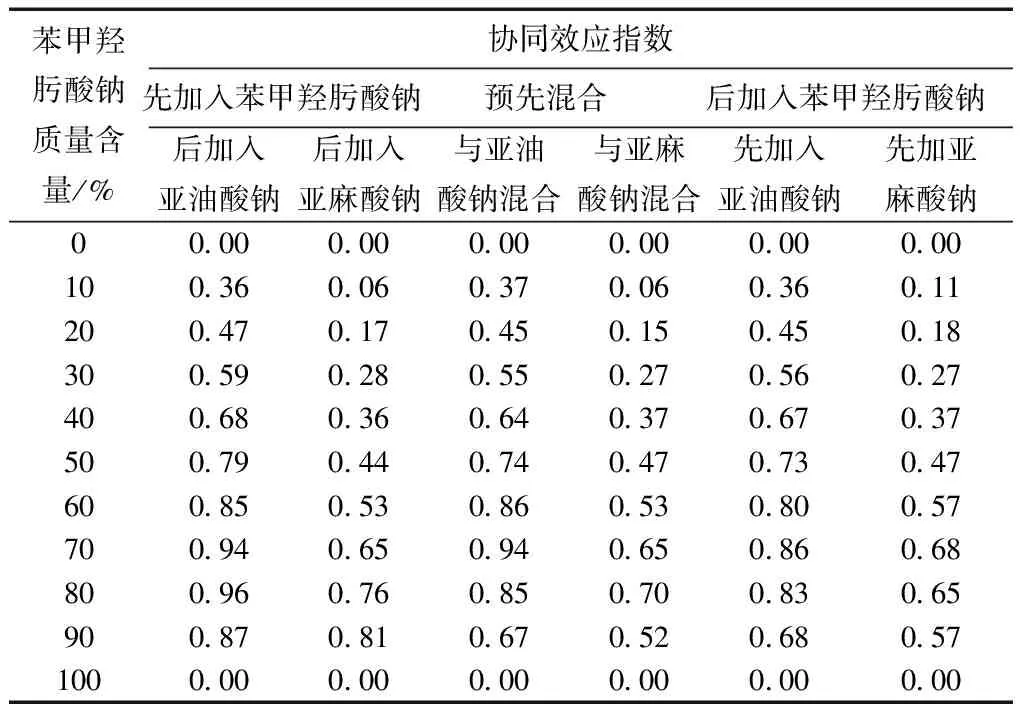

考虑到苯甲羟肟酸钠+硬脂酸钠组合体系中金红石选别指标较差,缺乏工业应用前景,因此本论文重点研究金红石在另外两类组合体系中的浮选行为及机理。由图2(b)、2(c)中试验曲线与理论曲线的对比可知,两类组合对金红石的回收均具有正协同效应,协同效应指数如表2所示。整体来看,每类组合药剂体系中不同药剂添加顺序下的协同效应值相差不大,但在每种加药顺序下苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠的协同效应值均远远超过苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠的协同效应值,进一步显示双键数量对脂肪酸类药剂与苯甲羟肟酸钠的协同效应有重要影响。

表2 不同药剂组合的协同效应

不同体系中浮选指标与药剂比例的拟合曲线如表3所示。

由表3可看出,苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系中三种药剂添加顺序下金红石回收率均可采用4次多项式拟合。而苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系中则需采用3~5次多项式拟合。由拟合优度及P值检验可看出,试验数据的拟合效果较好,可采用拟合曲线来预测所研究的两种组合体系的浮选结果。

表3 不同体系中浮选指标的拟合曲线

2.2 Zeta电位测试

不同体系中金红石动电位随着药剂比例的变化如图4所示,图中虚线为理论变化值。

(a)苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系;(b)苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系

由图4(a)可看出,苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系中金红石动电位均小于理论值,说明两种药剂分子之间具有互相诱导作用,与单一药剂体系相比,该诱导效应使药剂在金红石表面的吸附密度增加,进而造成动电位负值增大。图4(b)显示苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠预先混合后再加入到体系中时,金红石动电位在试验范围内均大于理论值,说明二者预先混合时生成了某种缔合物,该缔合物在金红石表面的吸附导致双电层厚度增加,滑移面外移;在先加入亚麻酸钠后再加入苯甲羟肟酸钠或者二者先后顺序改变时,在苯甲羟肟酸钠质量含量≤60%时动电位小于理论值,说明此时药剂在金红石表面以相互诱导的吸附为主,而苯甲羟肟酸钠质量含量>60%时,动电位大于理论值,说明此时金红石表面吸附的药剂层较厚,从而使滑移面向溶液相方向移动。无论为哪一种类型,两种药剂分子之间必定存在着某种相互缔合的作用力。

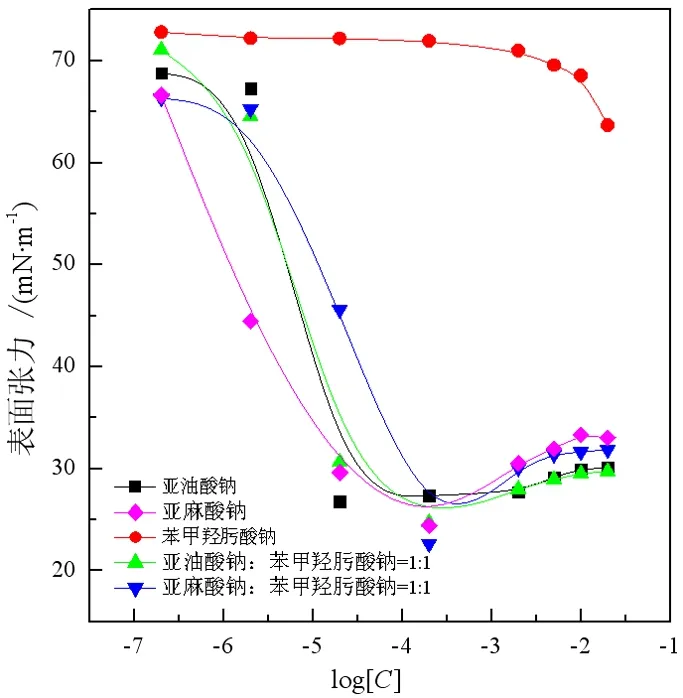

2.3 表面张力测试

为进一步证明苯甲羟肟酸钠与脂肪酸盐生成缔合物的能力,不同药剂体系水溶液的表面张力如图5所示。

图5 不同药剂体系水溶液的表面张力

苯甲羟肟酸钠非极性基较短,故其几乎不具备表面活性,亚麻酸钠和亚油酸钠则均有较高的表面活性,在浓度较低时候即可大幅度降低水溶液表面张力。由图5可看出,在浓度较低时亚麻酸钠水溶液表面张力小于亚油酸钠,这可能是因为三个双键的存在使亚麻酸钠分子弯曲程度较高,在气液界面覆盖面积较大的缘故;当浓度升高时,亚油酸钠水溶液的界面张力则低于亚麻酸钠,此时可能是亚油酸钠分子空间位阻较小,可以在气液界面紧密排列的原因引起的。在苯甲羟肟酸钠与亚麻酸钠或者亚油酸钠摩尔比为11混合的体系中,苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠混合溶液的表面张力整体上要小于苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠的混合溶液,说明苯甲羟肟酸钠的存在提高了亚油酸钠从水相到气液界面的迁移,同时也进一步说明了二者之间的作用能力要超过苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠。根据王淀佐院士及胡岳华教授提出的吸附迁移假说,捕收剂在水溶液中的作用行为与其在矿物表面的作用行为有相似之处[13]。另外,采用量子化学方法将亚油酸钠分子和亚麻酸钠分子进行几何优化后分别测量第一个碳原子和第十八个碳原子之间的距离,结果分别为1.9 nm和1.3 nm,说明亚麻酸钠分子结构空间位阻较大而亚油酸钠分子则近似于直线型,这可能是苯甲羟肟酸钠与亚油酸钠分子之间的作用能力强于其与亚麻酸钠的主要原因。通过分析亚油酸钠和亚麻酸钠分子中的双键及苯甲羟肟酸钠分子中苯环的电子云密度情况可知,两类药剂之间作用的推动力很有可能是脂肪酸类药剂分子中富电子的双键与苯甲羟肟酸钠分子中缺电子的苯环之间发生了电子共轭效应并生成了相应的缔合产物,由二者分子的长度差异则可进一步推断出矿物表面所吸附的脂肪酸类分子并非垂直作用于矿物表面。

2.4 接触角测试

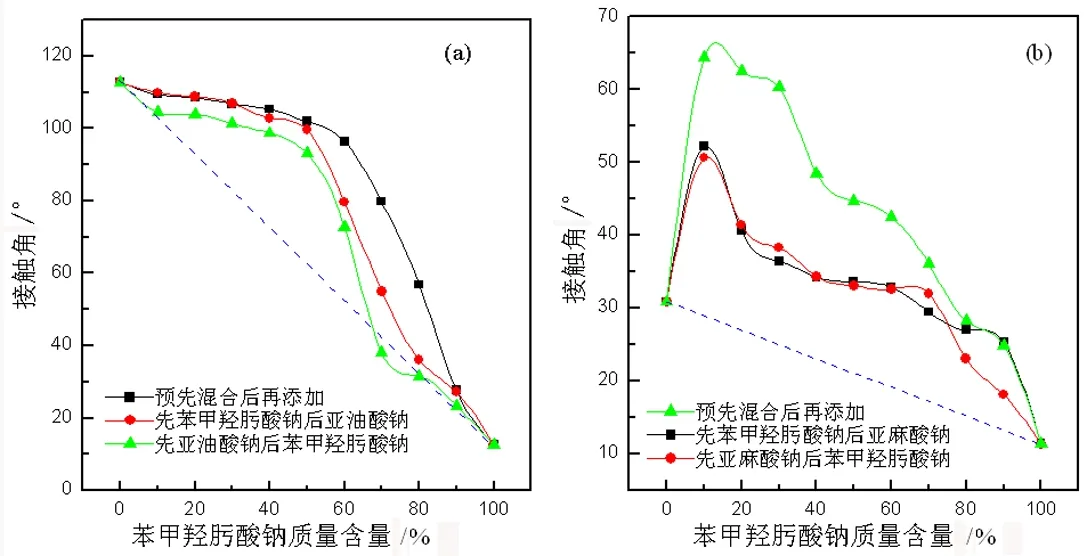

不同体系中金红石接触角与药剂比例及添加顺序的关系如图6所示,图中虚线为理论变化值。

(a) 苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系;(b) 苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系

由图6可看出,不同类型体系中组合药剂在三种药剂添加顺序下对金红石接触角均有协同效应。图6(a)显示,在苯甲羟肟酸钠含量<50%时,三种药剂添加顺序下金红石接触角缓慢下降,而在苯甲羟肟酸钠含量>50%时,随亚油酸钠的降低金红石接触角迅速下降,显示亚油酸钠含量在两种药剂缔合物的生成中有重要影响。图6(b)显示,不同药剂添加顺序下苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠组合对金红石接触角均有协同效应,且预先混合后再添加时的接触角要大于其余两种情况。值得注意的是两类体系中不同药剂添加顺序下接触角的相对大小与图2中的浮选回收率并没有很好的对应关系,说明组合药剂在金红石表面缔合物的空间构象及吸附方式极其复杂,矿物表面疏水性可能仅仅是决定其浮选指标的因素之一。由图6(a)、6(b)对比可看出,苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠混合体系中金红石的接触角要远远小于苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠的混合体系,但两类体系中金红石的回收率却相差不大,显示矿物表面组合药剂的缔合产物与浮选气泡的作用能力对浮选指标有重要影响。相同试验条件下单一亚油酸钠体系中金红石的接触角要远远超过亚麻酸钠,而亚麻酸钠体系中金红石的回收率却要超过亚油酸钠体系,说明吸附在金红石表面的亚麻酸钠更容易与浮选气泡作用,这由图5中亚麻酸钠水溶液具有最低的表面张力值可得到证明。另外,接触角试验与浮选试验不完全对应也可能是由于所采用的矿物粒度、液固比、药剂浓度等条件的不同而造成矿物表面生成的缔合物种类及性质不同引起的。

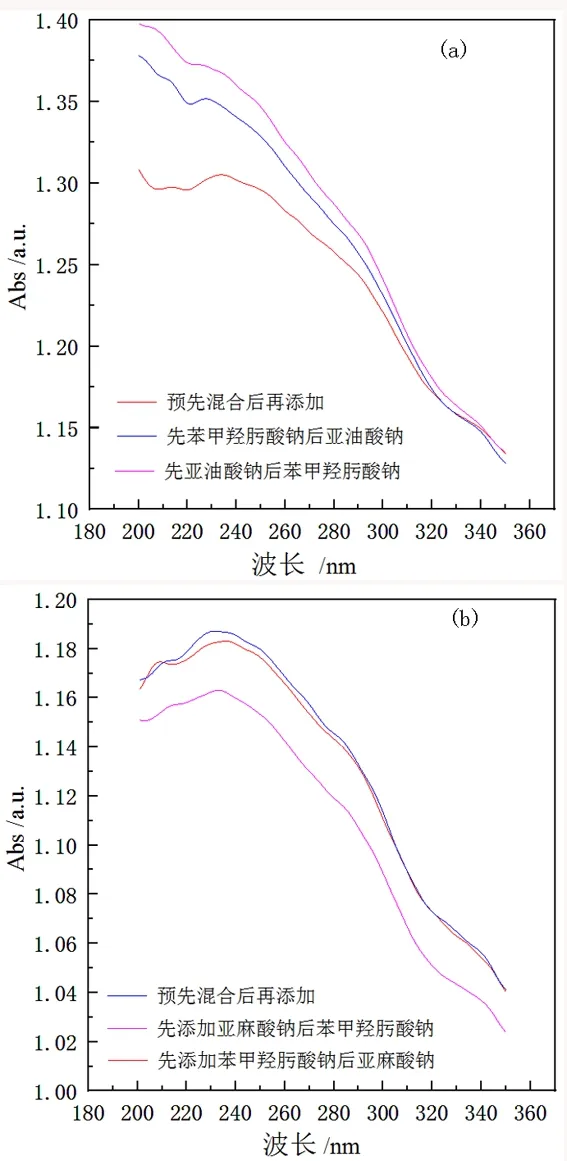

2.5 紫外漫反射测试

众所周知,TiO2是一种具有紫外吸收能力的光催化材料,而金红石的主要成分为TiO2,因此金红石也具有一定的紫外响应特性,因此,本文对与不同组合药剂作用后的金红石矿样的紫外漫反射图谱进行了测量,结果如图7所示。

由图7可看出,不同体系以及同一体系不同药剂添加顺序下金红石的紫外吸收特性均不相同,说明组合药剂在金红石表面的反应特性各不相同。根据文献[14]所介绍的方法,本研究在310 nm处作光谱图形切线,根据切线与横坐标的交点估算金红石带隙宽度。苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系中金红石带隙变化顺序为:先添加苯甲羟肟酸钠后亚油酸钠(3.67 eV)>预先混合后再添加(3.60 eV)>先添加亚油酸钠后添加苯甲羟肟酸钠(3.57 eV),该顺序与金红石回收率有很好的一致性。而苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系中金红石带隙变化为:先添加亚麻酸钠后苯甲羟肟酸钠(3.70 eV)>预先混合后再添加(3.65 eV)>先苯甲羟肟酸钠后亚麻酸钠(3.65 eV),因该体系中金红石浮选回收率变化相差不大,故带隙变化与回收率的关系并不太明显。

(a)苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系;(b)苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系

3 结论

(1) 碳原子数相同的脂肪酸钠与苯甲羟肟酸钠组成协同浮选体系回收金红石时,脂肪酸类药剂分子中的双键数目对药剂组合的协同效应影响较大,原因是双键数目对分子结构产生了不同影响,进而影响了组合药剂分子之间的作用能力。本研究中不同类型组合体系协同效应顺序为:苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠浮选体系>苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系>苯甲羟肟酸钠+硬脂酸钠体系。

(2) 单一药剂体系中金红石回收率大小顺序为:亚麻酸钠(89.23%)>亚油酸钠(69.57%)>苯甲羟肟酸钠(38.43%)>硬脂酸钠(7.13%)。不同类型组合体系浮选效果的顺序为:苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠浮选体系≈苯甲羟肟酸钠+亚麻酸钠体系≫苯甲羟肟酸钠+硬脂酸钠浮选体系,其中前两类混合体系中金红石的最高回收率均可达到95%以上,对改善我国原生金红石资源的选别工艺具有较好的借鉴意义。

(3) 组合药剂分子之间的缔合作用力、缔合物种类及其吸附状态是影响金红石回收率的关键因素,缔合作用产生的根本原因可能是脂肪酸类分子中富电子的双键与苯甲羟肟酸钠分子中缺电子的苯环之间产生了电子共轭效应,缔合物的数量及立体化学构象是影响金红石浮选行为的主要原因之一。

(4) 苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠组合药剂体系中金红石的浮选回收率与其带隙宽度有较好的一致关系,但苯甲羟肟酸钠+亚油酸钠体系中的对应关系不明显,内在原因则需进一步深入研究。