大数据、人工智能与未来学习

2022-05-05杰勒米·诺克斯崔新金俞孙波

杰勒米·诺克斯 崔新 金俞 孙波

摘 要:随着以机器学习为核心的人工智能技术的发展,智能教育的应用也日益广泛。特别是新冠肺炎疫情期间,大型科技公司教育软件和教学平台被大量采用并融入到教育领域的核心环节。在此背景下,不仅要关注新技术给教育教学带来的潜力和机会,同时也要对数据驱动的智能教育进行批判性反思。文章从两个方面阐述数据驱动的智能教育可能对教育教学带来的负面影响和冲击:一是“学习界差”,表现为由于智能学习平台的所有者和用户对数据知识的掌握和了解不同,而导致的多种明显不平等现象;二是“行为主义”的回归,即众多智能教育产品和应用以落后的行为主义学习理念和方法为主导。为了对数据驱动技术因势利导,亦突出学生作为教育主体的能动作用,文章通过两个实证性研究案例提供以学生学习为中心进行数据素养教育的可能途径:“学习报告卡”项目让学生参与开发和设计学习分析应用;“关键数据与教育”课程则要求学生采用手绘而非机器自动化的方式進行数据可视化。文章可以为培养学生对数据驱动技术和未来教育进行批判性思考提供有益启示。

关键词:大数据;人工智能;未来教育;行为主义

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2022)02-0005-08

一、引言

随着人工智能(Artificial Intelligence)、学习分析(Learning Analytics)等应用在教育领域的普及,对数据驱动技术的发展从理论上进行全面的研究和探讨,理解技术如何塑造教育模式和日常教学活动,已经成为当前研究的重难点。尽管上述教育技术被视为促进教育改革和创新的动力和机会,很少遭到质疑,其带来的负面社会影响也很少被关注,但是本文认为,学校作为未来教育发展的主要力量之一,不应草率地直接应用数据驱动型决策系统,而是要在更加全面深入地了解技术后,循序渐进地使用。

目前,大型科技公司对未来教育的影响主要体现在两个方面:第一,越来越多的科技公司为学校提供数据驱动软件和服务,导致“学习界差”(division of learning)现象的出现。“监控资本主义”(surveillance capitalism)理论[1]认为,开发数据驱动技术的科技公司可能会通过收集学生的学习活动,掌握绝对的话语权并产生社会影响,只有通过立法才能对不良影响进行制约。第二,“行为主义学习理论”的回归。数据驱动技术通过收集和分析用户的行为数据来进一步干预教学活动,此类实践往往被称为“机器行为主义”(machine behavioursim),通常是复杂机器学习技术、行为主义心理学以及行为经济学之间的结合。[2]

此外,上述两种现象可能导致未来教育中“数据”将“人”边缘化。鉴于此,本文通过爱丁堡大学的两个教学案例,探索在数据驱动技术越来越普及的情况下,应如何确保未来数据驱动教育环境中学生的主观能动性,以及学生多大程度上能够独立自主进行决策。第一个案例是“学习分析报告卡”(Learning Analytics Report Card,以下简称LARC)项目(https://www.de.ed.ac.uk/project/ learning-analytics-report-card),该项目围绕“以学生为中心”的学习分析进行程序设计。第二个案例来自一门研究生课程——“关键数据与教育”(Critical Data and Education,http://cde21.education.ed.ac.uk/introduction/),该课程让学生采用手绘的方式实现学习数据的可视化,并将此作为对数据驱动技术进行辩证反思的一种形式。

二、科技公司对教育技术应用的影响

长期以来,教育技术的发展依赖于科技公司与学校的合作。一方面,以商业技术为代表的科技公司将学校视为其应用产品的新市场;另一方面,教育系统期待科技公司能够更好地推动传统教育升级和实现教育现代化。新冠肺炎疫情对科技公司和教育活动的关系产生了迅猛且深远的影响,由于校园关闭,学校只能在软件平台支持下开展教学活动,这使得科技公司能够更快、更广泛地参与公共教育服务。这种现象被称为“转型”(pivot),即学校不得不使用主流的数字技术让学生能够在家中继续学业,其主要原因在于学校缺乏自有的线上教学支持方案,而科技公司拥有的强大的技术平台和服务网络,使其在当前阶段一定程度上成为学校的必需品。威廉姆森(Williamson)和霍根(Hogan)指出:“‘在线学习’和‘突发远程教学需求’使得教育技术成为全球教育不可缺少的组成部分,并将公司和商业机构带入了基础教育服务的中心环节”。[3]威廉姆森还进一步强调,在新冠肺炎疫情期间,各国政府在面临学校开展远程教学的巨大挑战时,不得不求助于谷歌和微软等拥有成熟技术的科技公司,从表面上“解决”了疫情下开展大规模远程教学的问题。[4]然而值得注意的是,这种“应急反应”式的线上教育供给可能会成为今后教育的一种模式。如威廉姆森所指出:“一些人将新冠肺炎疫情视为历史机遇,疫情的暴发提供了对教育模式和功能进行大规模技术实验的机会,并对全球教育产生潜在和长期的变革性影响”。[4]正因如此,研究这一新的实验模式,以及科技公司和公共教育供给之间的新合作关系有着迫切需求。此外,另一个非常重要的问题是研究如何开发真正以教育为目的软件平台。事实上,在新冠肺炎疫情爆发前,塞尔温(Selwyn)等人就提出技术正在改变传统的课堂教学,表现出从“课堂中的平台”到“平台上的课堂”的发展趋势。[5]德屈佩尔(Decuypere)等人还将数字平台分为不同类型:“一是非教育领域公司独立开发的全球化平台,二是致力于与学校等教育机构深度合作的本地化平台。”。[6]这些学者的先见之明,更加突显出目前重新审视科技公司在教育领域中参与程度日益增加的必要性。

总而言之,由科技公司开发和提供的软件平台正逐渐成为日常教育活动的核心和主流,因此,我们需要对技术发展和教育发展的关系进行必要的理论探讨。

(一)“学习界差”理论及其对技术与教育关系的启示

从社交媒体而不是教育研究的视角来理论化教育市场供给转变的概念框架是一种行之有效的方法。祖博夫(Zuboff)提出“学习界差”概念,并建议将其作为信息文明和当今时代中建立社会秩序的支配性核心原则。虽然祖博夫的理论并非针对教育领域,但本文认为这个概念对深入思考日益增长的教育私有化影响具有借鉴意义。

“学习界差”的概念是从“劳动分工论”(division of labour)引申而来[1],意指软件平台的“用户”和“所有者”对数据的掌握和了解存在明显的差异,并可能对社会发展产生冲击和影响。在大数据时代,数据逐步演变成具有价值的商品,成为一种战略性资源,商业平台中“用户”和“所有者”的权力差别造成数据占有差异、地位分化和利益落差;“学习界差”是数字鸿沟(Digital Divide)在人工智能时代的延续和表现。祖博夫对谷歌等大型科技公司提出了尖锐的批评,“用户”在社交媒体产生的大量互动数据与其行为和决策方式密切相关,可与此同时,“用户”仅能获取非常有限的数据,平台的“所有者”却能够轻易收集、处理大量数据,并获取巨大的利益,其中包括利用用户行为数据创造更多经济价值,如个性化广告等。祖博夫认为,大型科技公司如谷歌借助处理“用户”数据之便,已经拥有了“史无前例的知识和权力”[1],但“用户”能否从中受益仍有待商榷。祖博夫还指出:“空前的知识集中必然导致空前的权力集中,‘用户’和‘所有者’之间的学习界差事实上是对用户数据权益私有化肆意发展的结果”。[1]“学习界差”揭示了平台“用户”的劣势地位以及平台“所有者”的绝对优势。

尽管“学习界差”并非专门针对教育领域,但不妨应用该理论审视科技公司对教育核心环节日益增加的影响。我们首先需要提出疑问:教育平台支持哪种类型的学习?按照祖博夫对平台“所有者”和“用户”的定义,教育平台上可能存在三种类型的“学习”:①学生使用软件平台学习,作为其正式学习活动的一部分;②教师和教育机构使用平台提供的工具分析学生的学习活动;③软件平台的“所有者”对“用户”(包括学生、教师和学校管理者)的学习。[1]

在三种“学习”类型中,教育平台“所有者”和“用户”之间无疑存在差异,学校、教师和学生被统称为教育产品的“用户”。这种划分方式很容易被忽视,其与一般教育语境中将学校、教师和学生作为不同角色的做法完全不同。将学校、教师和学生统一看作教育产品的使用者,更加突出了科技公司的视角。据此进一步拓展描述三种“学习”类型:①学习材料和评价通常是以“个性化”或“自适应”的形式按照学习者的个人学习记录自动推送和实现;②数据面板(dashboard)和其他分析工具用于对学生或班级表现进行评估;③软件平台所有者则能够“学习”全部后台数据流,包括平台上所有用户行为的精准记录。承认②和③的区别非常重要,在这种意义上,教育机构和教师仍是平台的“用户”,通常没有权限获取所有数据。尽管利用数据面板分析和呈现数据被科技公司视为赋能教育的手段,然而教育机构和教师并未得到学习活动数据的全貌,并且其行为也会被科技公司“学习”。因此,根据“学习界差”理论,教育机构和教师毫无疑问处于弱势地位。此外,另一个关键问题是:上述不同类型的学习者中,哪一方的受益最大?在当前情境中,必然是科技公司,因为其拥有权限访问全部数据流,并且能够利用机器学习算法来深入了解用户的行为;而“用户”——学校、教师和学生,却只有对平台数据有限的访问权限,并且受到平台的管理和限制。正如祖博夫对“学习界差”现象的批评:“学校已经被一小部分科技公司雇佣的计算机专家提供的‘隐秘’算法,以及他们通过学习用户数据获取的经济利益所掌控”。[1]

将“学习界差”用于分析教育中平台使用量激增的现象,可以发现,随着学生越来越多地使用科技公司的平台并输出大量数据,科技公司对教育教学的掌控和影响也会日益扩大。由于这些数据具有深入认识学生学习过程的潜力,我们需要提出严肃的问题:公共教育机构如何能够在知识的创造和传授中维护其中心和权威地位,而不仅仅是教育平台的“用户”。[7]

(二)行为主义学习理论的回归

如前文所述,在课堂教学到平台教学的“转型”过程中,用户数据的潜在价值不应被低估,但更重要的是要辩证地思考“转型”如何改变对学习的既有认识。为此,我们需要了解智能学习平台的学习理念,即智能学习平台的“所有者”如何理解学习?以及为何某种理念能够成为主流?

回答这些问题之前,我们首先要引入“数据化”时代之前的学习理念——“学习化”(learnification)。[8-11]“学习化”理论由比斯塔(Biesta)提出,指教育逐渐远离以“教”为中心并走向了以“学习者”为中心。尽管彼时陈旧的教育理念仍赋予“教”特权,但比斯塔认为教育话语(educational discourse)已经决定转向“学习语言”(the language of learning),即教育机构所做的一切都是为了“提供教育机会或经验”。[8]“学习化”理论是当代教育的共识:教育机构和教师的工作是支持学习者、促进学习,其中学生被置于整个过程的核心,并且假设他们拥有自主性和自我驱动力来引导自己的受教育过程。

回到最初的问题,笔者认为“数据化”时代正在挑战“学习化”时代倡导的“学习者中心”假设,智能学习平台使用的技术破坏了“自主学习”的理念。从根本上说,智能教育平台等产品将研究学习者行为作为深入认识学习的途径,这与社会建构主义学习理论观点背道而驰,而后者在当代教育理论和实践中占据了主导地位。社会建构主义学习理论认为,学习以个体为中心,个体具有能动性,并且将学生参与讨论、对话和交流等视为学习的关键。[12]智能教育产品采用的数据驱动系统,从根本上挑战了社会建构主义对学习的理解,数据驱动技术将正确知识“硬编码”(hard coding)到系统中,还通过提供所谓“个性化”或“适应性”学习,突出学生和平台之间的一对一关系。从这种意义上说,智能教育平台的运行建立在行为主义理论而非社会建构主义学习理论的基础之上。换言之,数据驱动平台中的学生并非与教师和同学“建构”其学习,而仅通过分析自身学习行为数据进行学习。例如,如果学习者通过回答测验问题表现出某种特定的行为,可能表明其回答某类问题时采用特定的方式,那么他们在自动化系统中会被引导到特定的学习路径,比如系统会提供先前回答错误的问题供学生反复练习。这种运行方式由行为主义学习观驱动,不仅试图通过行为理解学习,还寻求通过改变环境来塑造学习者。正如弗里森(Friesen)所说,教育技术的使用导致激进的行为主义“卷土重来”。[13]沃特斯(Watters)同样指出,大量教育数据处理技术以“行为设计”为基礎。[14]

对上述观点的讨论至关重要,尤其对那些长期接受建构主义理论训练并承担教学任务的教师来说,他们被鼓励在课堂中使用数据驱动技术,从而导致行为主义取向以无法控制的方式重新出现。从“学习界差”的角度来看,教师作为智能教育产品的“用户”,认为自己正在精心设计和组织建构主义课堂,然而在智能教育产品背后,其“所有者”正在使用“行为技术”实践斯金纳的理论,以达成“行为修正”和“行为工程”的目的。[2]

三、学生能动性和参与未来学习

数据驱动技术在教育中的持续使用带来了巨大挑战,科技公司寻求将公共教育领域作为新市场;同时,颇有争议的“行为主义学习观”以“自适应”人工智能的形式重返课堂。在这些场景中,科技公司习惯性地利用知识产权保护其产品运行方式,导致学生几乎无法拥有能动性,并深度参与到未来数字化教育的发展与创新中。此外,行为主义学习理论的回归将“以学生为中心”或“自主学习”的当代学习理论替换为更陈旧的观念。为了避免学生被边缘化,教育家需要重新构想如何让学生在未来数字化学习中仍拥有能动性并提高参与度。本节将介绍两个来自爱丁堡大学的线上硕士生项目实证教学案例(https://digital.education.ed.ac.uk/),即“学习分析报告卡”(LARC)项目和“关键数据和教育”课程,以启发研究者探讨学生如何能够在未来数据驱动的教育中成为能动的主体。需要注意的是,这些例子并非表明已有的许多挑战和困境已经解决,而希望以创造性、实验的方式就此类问题进行探讨。更重要的是,在探讨这些问题的过程中将学生看作积极的贡献者。

(一)学习分析中的学生能动性

LARC项目自2015年在爱丁堡大学数字教育研究中心(https://www.de.ed.ac.uk/)启动[15],试图探索让学生参与并辩证地思考学习分析。学习分析通常由机构、业界专家主导,几乎没有给学生参与或提供反馈的机会。因此,LARC项目的目标之一是开发新的学习分析程序,使其允许学生自主决定数据收集、分析方法,最后生成关于自身学习进程的个体化报告。该项目试图解决的核心问题是:“学生和大学教学团队如何能开发出具备审辩性和参与性等特点的方案,从而开展数据素养教育活动。”LARC项目并没有试图简单地提供“以学生为中心”技术,而是强调分析本身的复杂性。此外,该项目也并非简单地打开分析技术的“黑箱”并直接揭示其工作方式,而是关注数据驱动系统本质上难以测知的特点。

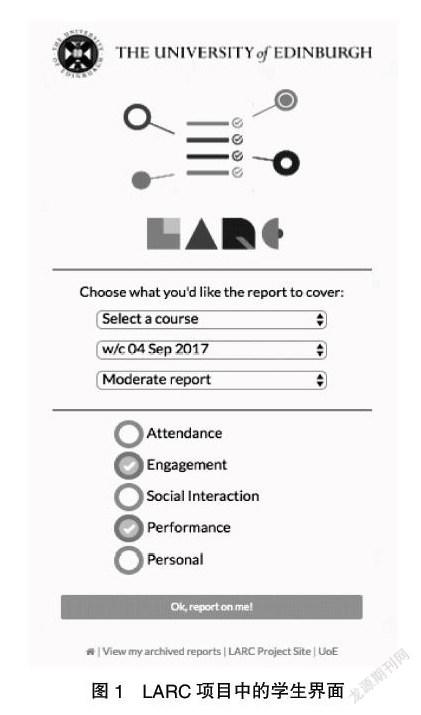

LARC项目的重要特点是建立了学生界面,学生能够利用该界面选择不同类型的数据、分析所需时间段以及报告呈现的语言风格。学生交互界面包括下拉菜单和复选框,为学生提供了众多选项(见图1)。下拉菜单用于选择需要生成报告的课程、特定教学周和报告的语言风格。复选框允许学生选择课程评价的特定方面,如出勤(Attendance)、课堂参与度(Engagement)、社交互动(Social Interaction)、课程表现(Performance)和个人画像(Personal)。这些选项被有意设计得很简洁,意图是让学生在报告生成之后主动思考其意义。例如,“个人画像”类别没有解释其具体含义或说明其分析方式,学生被鼓励审阅报告并尝试“反推”其中的算法,进而辩证地反思数据分析过程。LARC项目的后续阶段还加入了更多选项,允许学生选择“宽松”“中等”和“严格”三种类型的报告,不同选项会改变最终报告的语言风格,但所用数据仍然相同,这样能够凸显数据分析结果存在的“解释性”问题。LARC项目的最后阶段加入了算法计算(algorithmic calculations)和数据—文本加工,能够在生成报告的同时,自动生成一些与报告主题相关的句子。例如:

你的出勤表现总体优异,但第二周参加课程的次数较少。你在课堂中表现出了极好的社交能力,但是在第49周你与他人的互动较少。你在大多数时间都对课程相当投入,并且对第41周的主题尤其感兴趣。你十分关心课堂中其他伙伴对你的看法。你在社交活动和课堂互动处于中上水平,而出勤情况位居前三分之一。

这里需要强调,其他学习分析程序试图对学生行为进行客观、可操作的分析,但LARC报告并不追求这样的目标,而是启发学生对数据分析流程进行思考。学生被鼓励提出问题,例如:“这个系统是如何收集和分析数据从而得到这样的结果?”“什么样的行为导致了这些结果以及为了改变数据分析结果一个人可能怎样改变其行为?”采用这种方式,学生不仅能够积极思考数据分析的决策过程,还可以深入辩证地思考是否要增加学习分析技术应用等更宏观的问题。

(二)手绘数据可视化

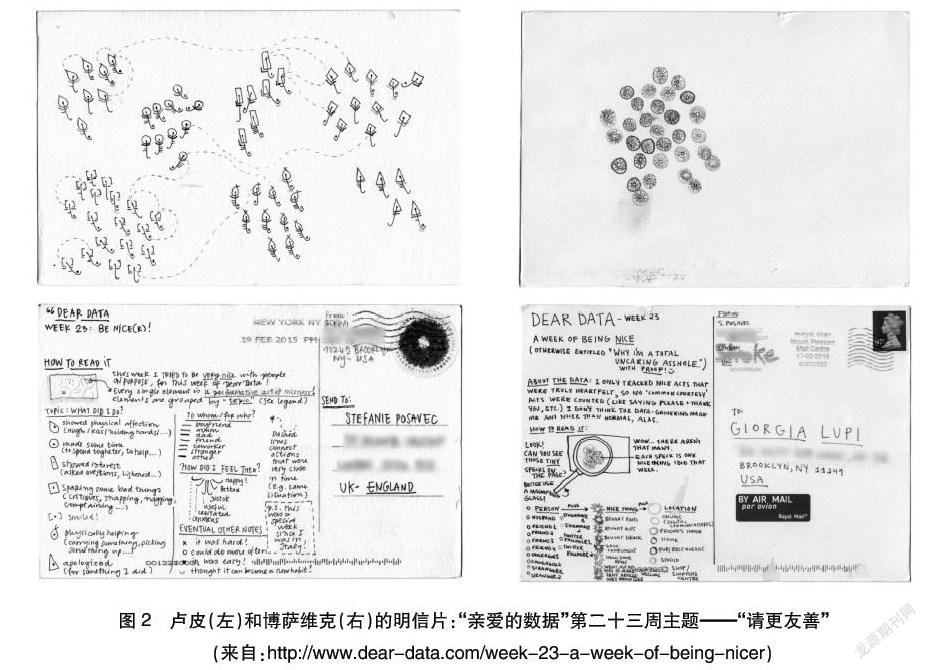

第二个案例来自“关键数据和教育”课程中的活动任务,该任务要求学生使用纸、笔和其他“手绘”的方式进行数据可视化,而不是使用数字技术“在屏幕上”以统计值和图形展示数据。这种方式借鉴了卢皮(Lupi)和博萨维克(Posavec)在2016年合作的“亲爱的数据”(Dear Data)项目的理念。[16]卢皮和博萨维克两人每周选一个主题,在一年中互寄明信片,每张明信片都手绘了他们的生活百态。该项目备受好评,他们的明信片还被纽约现代艺术博物馆永久收藏。这种“手绘”数据可视化挑战了所谓“大数据”的很多假设。首先,卢皮和博萨维克的明信片描绘了与“大数据”相对的“小数据”,他们所做的可视化代表了生活细节,例如一张明信片展示了“请更友善”的主题(见图2)。这种方式挑战了一些关于“大数据”解决重大社会问题能力的宣传言论。此外,鉴于两名作者不仅能自主选择可视化的对象,而且手绘数据可视化传达了软件驱动算法和自动化流程无法提供的亲密感和不完美感,使其具有了“更人性”的特点。[17]

同样,课堂教学中的师生和生生互动是复杂和丰富的,手绘数据可视化作为有效的学习活动,可以脱离大数据的一些抽象表述,展现学生个体学习数据的“小而美”(small but beautiful)。首先,手绘数据可视化将所有的决策过程交给了学生,而不是让软件半自动地替代决策过程。此外,从表面上看,数据可视化这种任务不可能完全避免使用技术,但这恰恰表明整个流程需要作出很多决策,而这些决策通常被隐藏在了软件“用户友好”界面的背后。其次,手绘可视化能够鼓励学生以创造性、非传统方式去思考数据分析和数据呈现。放弃成熟的可视化方法,从而避免学生对“数据可视化是什么”和“应该是什么”产生先入为主的观点,他们才能够试验富有创造力的想法,这样不仅拓展了数据素养教育实践的边界,还允许学生辩证地思考教育数据分析中的人类决策,及其对教育实践诸多方面的潛在影响。

四、結论

本文认为,人工智能、学习分析等数据驱动技术存在引发“学习界差”和重回陈旧“行为主义学习理论”的潜在风险,呼吁辩证地看待、客观地反思其在教育领域的应用。特别是在新冠肺炎疫情期间,校园的关闭极大地增加了科技公司在公共教育活动中的参与度。本文建议将智能教育平台作为“数据化”的突出例子,借用两个理论反思智能教育平台对公共教育的影响。第一,“学习界差”表明通过教育平台学习导致了严重的不平等。笔者利用平台“所有者”和“用户”等概念阐述了两者在获益中的巨大差异:科技公司能够通过收集和处理公共教育活动中的大数据从而获取巨大利益;相反,学校、教师和学生的益处却极具争议。第二,利用“行为主义”理论来说明,数据驱动平台的使用隐藏着重回落后学习理念的风险。行为主义学习理论和现有教育研究及实践的理论相悖,后者强调建构主义思想和教学法,即“以学生为中心”并假设学生有能力自我引导以及控制自己的学习过程。与这种观点完全不同的是,数据驱动平台通过管理和控制学习路径以达成特定结果,此外,还假设能够通过学习者的行为数据来深入理解学习本身。通过两个实证教学研究案例,本文提出教育机构和教师应当开展有益探索和尝试,鼓励学生审辩地思考数据驱动技术和未来教育的关系。“学习分析报告卡”项目对学生自主决策分析学习数据进行了实验,允许学生选择需要处理的数据以及分析方法。“关键数据与教育”课程则通过手绘数据可视化的方式,将学生视为数据分析流程的决策者并“小而美”地呈现其学习数据。手工数据可视化避免了现有数字分析软件的约束,允许学生创造性、辩证地探索数据分析过程。尽管两个案例都是小范围实验,但其提供了鼓励学生积极参与未来数字化教育的可能途径,而不是只将学生当作被动的“数据生产者”。

参考文献:

[1]ZUBOFF S. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power: Barack Obama’s books of 2019[M]. London: Profile Books, 2019:179-191.

[2]KNOX J, WILLIAMSON B, BAYNE S. Machine behaviourism: future visions of “learnification”and “datafication”across humans and digital technologies[J]. Learning, Media and Technology, 2020,45(1):31-45.

[3]WILLIAMSON B, HOGAN A. Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19[J/OL]. Education International, 2020. https://eprints.qut.edu.au/216577/.

[4]WILLIAMSON B. Education technology seizes a pandemic opening[J]. Current History, 2021,120(822):15-20.

[5]SELWYN N, HILLMAN T, EYNON R, et al. What’s next for Ed-Tech? Critical hopes and concerns for the 2020s[J]. Learning, Media and Technology, 2020,45(1):1-6.

[6]DECUYPERE M, GRIMALDI E, LANDRI P. Introduction: critical studies of digital education platforms[J]. Critical Studies in Education, 2021,62(1):1-16.

[7]KNOX J. Refocusing Zuboff’s “division of learning” on education[C]// Seminar. net. 2021,17(2).

[8]BIESTA G. Against learning. reclaiming a language for education in an age of learning[J]. Nordic Studies in Education, 2005,25(1):54-66.

[9]BIESTA G. Beyond Learning: democratic education for a human future[M]. United Kingdom: Taylor & Francis, 2006.

[10]BIESTA G. Giving teaching back to education. responding to the disappearance of the teacher[J]. Phenomenology and Practice, 2013,6(2):35-49.

[11]BIESTA G. Interrupting the politics of learning[J]. Power and Education, 2013,5 (1):4-15.

[12]FRIESEN N. Personalized learning technology and the new behaviorism: Beyond freedom and dignity[J/OL]. 2018.https://www.academia.edu/36112036/Personalized_Learning_ Technology_and_the_New_Behaviorism_Beyond_Freedom_ and_ Dignity_docx.

[13]WATTERS A. Education technology and the new behaviorism[J/OL]. Hack Education, 2017. http://hackeducation.com/2017/12/23/top-ed-tech-trends-social-emotional-learning.

[14]KNOX J. Data power in education: Exploring critical awareness with the “Learning Analytics Report Card”[J]. Television & New Media, 2017,18(8):734-752.

[15]ISARD A, KNOX J. Automatic generation of student report cards[C]// Proceedings of the 9th International Natural Language Generation conference, 2016:207-211.

[16]LUPI G, PPOSAVEC S. Dear data: the story of a friendship in fifty-two postcards[M]. London: Penguin, 2016.

[17]SILVERBERG D. “Dear Data”: a portrait of the data points that create a life [EB/OL]. [2016-9-11]. https://www.seattletimes.com/entertainment/books/dear-data-a-portrait-of-the- data-points-that-create-a-life/.

作者简介:

杰勒米·诺克斯(Jeremy Knox),爱丁堡大学数字教育研究中心主任;

崔新,北京师范大学未来教育学院讲师,共同第一作者、同等贡献者;

金俞,北京师范大学未来教育学院讲师;

孫波,北京师范大学珠海校区副教务长、未来教育学院副院长、人工智能与未来网络研究院教授,通讯作者,邮箱:tosunbo@bnu.edu.cn。

Abstract: The rapid development of artificial intelligence technologies such as machine learning has increased the use of adaptive learning systems in education. While the involvement of big technology companies in the provision of educational technologies is well-established, the recent pandemic has seen a huge surge in the deployment of privately-owned systems, principally software platforms. However, as well as educators making use of the opportunities that technologies present to educational activities, they should also think critically about the “learning” that is involved in technologies. In this paper, two concepts are suggested for thinking critically about the “learning” involved in technologies: firstly, the “division of learning” will highlight distinct inequalities in the ways learning is undertaken through educational platforms; and secondly the return of “behaviourism” will emphasise the ways in which very particular understandings of learning are becoming dominant. There is a need for critical reflection on the increasing use of data-driven technology in education. The second part of the paper will offer two examples of research-led teaching that suggest ways of fostering critical thinking amongst students about data-driven technologies. The Project of Learning Analytics Report Card and the course of “Critical Data and Education”, which provide insights into the ways of the student-centered instruction of data literacy and encourages students to reflect on the relationships between data-driven technologies and future education.

Keywords: Big data; Artificial intelligence; Future education; Behaviorism

编辑:王晓明 校对:李晓萍