数字资本对阅读素养影响的机理阐释:认识、路径与模式

2022-05-05李佳杨梦杰张晓琳王晶莹

李佳 杨梦杰 张晓琳王晶莹

摘 要:数字阅读影响到数字时代国民阅读素养、国家知识文化力量的提升。文章基于国际学生评估项目2018年调查数据,通过结构方程模型研究数字资本、数字阅读对17个国家参与调查的中学生阅读素养的影响及传导路径,发现数字资本、数字阅读频率对阅读素养有显著的影响;数字阅读频率在数字资本与阅读素养之间起着十分重要的中介作用,但会因国家而改变,存在以韩国为代表的数字阅读完全中介—理智型、以斯洛文尼亚为代表的数字阅读部分削弱—理智型、以法国为代表的数字访问主因—理智型、以新加坡为代表的数字阅读强化—效能型、以爱尔兰为代表的数字阅读部分削弱—效能型、以芬兰为代表的数字能力主因—效能型6种模式。数字资本对阅读素养具有直接增益作用,数字阅读在数字资本对阅读素养的影响过程中具有中介效应,国家的经济社会文化背景对影响机制具有调节作用。

关键词:数字资本;数字阅读;阅读素养;结构方程模型

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2022)03-0022-11

由经济合作与发展组织2000年开展的国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment 2000,简称PISA2000)提出:“阅读素养是为实现个人目标、形成个人知识和潜能及参与社会活动, 理解、使用和反思纸质文本的能力。”PISA2018将阅读素养定义中的“书面文本”改为“文本”,将阅读数字文本的能力作为阅读素养的重要组成部分,使阅读文本不再局限于纸质文本,还包括图片、录音、电影、电视、动画等电子文本;并将阅读素养定义为“对文本的理解、运用、评价、反思和参与,以实现个人目标、开发个人的知识和潜能以及参与社会活动”。在过去的30年中,学校试图通过使用信息通信技术(ICT)让学生学习得更多和更好。然而,由美国新媒体联盟发布的《2019年地平线报告(基础教育版)》提出:“当数字工具没有以有意义的方式被纳入学习过程时,可能会起反作用。”数字阅读具有内容丰富、获取方便、互动性好、共享性高、时效性强[1]、消除数字鸿沟、实现个性化阅读[2]等优点,但也存在数字依赖、网络成瘾对人发展的制约,会带来信息选择困难、丧失逻辑思辨能力、理性思考缺失、网络信息资源异化、阅读原始目的转移等效应。仅ICT的投入并不能改善学习,而且数字设备的日益使用可能会产生负面影响。[3]数字阅读经常被视为一种“浅阅读”,颇受质疑。可见,仅凭计算机的使用并不能保证数字阅读能力的发展,数字时代的阅读需要技术支撑的数字能力和认知层面的阅读能力,其发展离不开一定的数字素养。[4]因此,应将数字素养贯穿于教和学,教职工和学生应能够在工具和预期成果之间建立联系,以创新的方式利用技术,能够根据各种不同环境使用合适的技术。揭开数字时代阅读素养的影响机制有利于大数据时代教育政策的制定,然而,现有研究却未能充分解决这一问题。

数字资本对阅读素养具有何种程度的影响?数字阅读是否在其中发挥中介作用?在不同国家中这种影响及传导路径是否相似,是否存在跨文化特征?针对上述问题,本研究基于PISA2018调查数据,研究数字资本、数字阅读频率和倾向性对17个参与调查的国家中学生阅读素养的影响及传导路径,为破解数字化阅读之争提供实证依据,为我国数字化阅读的推广提供参考。

一、数字资本对阅读素养影响的认知:

兼论数字阅读的中介

(一)数字资本对阅读素养的影响

马西莫·拉格内达(Massimo Ragnedda)[5]提出数字资本的概念,即内在的数字能力——信息、通信、安全、内容创建和问题解决以及外部化的资源(数字技术)的积累。与所有其他资本一样,它的不断传递和积累往往会导致阶层固化。个人拥有的数字资本水平影响着互联网体验的质量(数字鸿沟的第二层),而互联网体验又可能“转化”为社会领域的其他形式的资本(经济、社会、文化、个人和政治),从而影响到数字鸿沟的第三层。那些无法访问互联网(第一级数字鸿沟),或无法“有效地”使用互联网(第二级数字鸿沟),或无法将在线体验转化为具体资源(第三级数字鸿沟)的人将失去更多机会。为更好地理解数字不平等,马西莫·拉格内达构建了数字资本的数字访问和数字能力二维模型,前者包含数字设备、连通性、支持与培训、在线时间,它们是确定数字体验质量和类型的关键指标。根据《欧洲公民数字能力框架》确定的DigComp 2.1提案,马西莫·拉格内达还确定了数字能力的五个指标,即信息和数据素养、沟通和协作、数字内容创建、安全、解决问题。[6]

关于数字设备、连通性、支持与培训、在线时长等指标下的数字访问差异而造成的读者阅读效果差异现象,周斌等[7]认为在经济发达国家和经济落后国家间存在“数字阅读效果鸿沟”。而从媒介进化的角度看,数字化阅读方式适应了“数字土著”的使用习惯和数字原生代的思维方式。由信息和数据素养、沟通和协作、数字内容创建、安全和解决问题构成的数字能力对阅读素养也具有一定影响。如果学生具备适当的技能和态度,电脑的使用会对其成绩产生影响。没有这些,无论学生如何强烈地使用电脑,将不会实现预期效果。[8]首先,在信息和数据素养方面,金·卢(King Luu)和约翰·G·弗里曼(John G Freeman)[9]的研究发现,在保持人口统计特征不变的情况下,有过信息通信技术经验、经常上网和对任务有信心的学生获得的科学素养得分较高,并与学生的阅读素养相关。其次,在沟通和协作、数字内容创建方面,电子邮件与在线论坛对阅读素养的影响机制引起较为广泛的讨论。电子邮件可以改善技术环境中的师生关系和批判性识字技能。[10]它通过阅读回答和增加投入,使人增加对讨论的参与,培养批判性思维,并构建共享知识库。[11]学习者的参与程度因性别、计算机技能、閱读能力和移民状况而异。[12]最后,在安全和解决问题方面,代表性研究集中于在线搜索对阅读素养影响机制的探讨。作为在线阅读的独特元素,在线搜索因其便捷、快速,而变得越来越流行。在线搜索特定主题或实用信息的过程要求读者与文本互动,理解、使用和反思文本,从而促进了阅读素养的发展。

(二)数字阅读在数字资本对阅读素养影响中的作用机理

个人拥有的数字资本水平影响着互联网体验的质量,导致阅读、处理或解码相同信息时产生差异,从而表现出閱读素养的不平等,进而影响到投资在线而获得的社会领域资源也不均衡。但也有学者认为数字阅读可以消除数字鸿沟。[13]而李远轩(YuanHsuan Lee)和吴俊育(JiunYu Wu)[14]通过对PISA2009阅读素养的数据分析,发现数字阅读在数字资本对阅读素养的影响方面具有调节作用,在高阶ICT任务中,基于技术可用性的态度和自信对阅读素养具有正向影响,这种影响通过参与在线阅读活动得以调解。

相对于传统纸质阅读而言,数字阅读基于数字化媒介为信息载体的阅读方式和途径,不仅改变了阅读媒介技术,也改变了阅读过程与阅读方式。[15]关于数字阅读如何影响阅读素养,阅读生理学权威玛丽安娜·沃尔夫(Maryanne Wolf)等[16]从脑神经科学的角度指出,阅读的核心秘密在于可以让读者的大脑获得自由思考的时间,而在数字化阅读过程中,大脑中的“延迟神经”思考基本停滞,会根本性地改变阅读型大脑的结构、思考方式和行为模式。由于年轻人的大脑更具可塑性,他们的大脑变化更快。在一项纸质阅读和在线文档阅读的比较研究中,研究者发现在线阅读的支持注释、快速导航、灵活的空间布局等主要优势能加深读者对文本的理解,有助于读者形成结构框架并进行交错阅读与写作。[17]使用经过设计的辅助阅读系统可以显著提高学生在寻找关键词、分析文章结构、归纳文章主要观点、回忆文章大意等方面的能力。[18]研究者还分析了阅读素材、阅读能力等变量在数字阅读对阅读素养影响中的调节作用。介质的差异不会影响学生理解文学作品,但是电子词典、自动翻页等便利功能和新颖等特点让他们更加倾向于选择电子书,[19]对于非文学作品,数字化阅读在协助学生理解方面更有优势。相较于阅读能力强的学生,阅读能力弱的学生在阅读理解方面更易受阅读媒介的影响。[20]阅读能力较低的学生在计算机活动中难以获得资源,从而影响他们对互联网的态度和教育应用,并对需要计算机技能的学业成绩产生负面影响。[21]

综上所述,现有研究主要探讨数字阅读对阅读素养的影响,分析了阅读素材、阅读能力等在影响过程中的调节作用,或探讨数字阅读在数字资本对阅读素养影响过程中的调节作用。将数字阅读视为中介变量、探索数字资本对阅读素养影响机理的研究尚未得见。因此,十分有必要研究数字资本、数字阅读频率和倾向性对阅读素养的影响及传导路径,为化解困扰学界的有关数字化阅读之争提供实证依据。

二、中介效应路径与阅读素养现状

本文所使用的数据来自于经济合作与发展组织2018年开展的国际学生评估项目,79个国家和地区的612004名15岁学生参加了PISA的阅读、数学和科学素养测试,其中22个国家和地区参加了数字阅读、数字资本等背景问卷的调查。

(一)中介效应的变量选择与研究方法

本研究的结果变量为学生的阅读素养,包含阅读成绩、阅读能力感知和阅读难度感知。阅读成绩由PISA2018的10个阅读成绩拟真值(Plausible Value)平均得分加权(w_fstuwt)后计算得到。阅读能力感知和阅读难度感知由四点李克特量表测量,数值越高表示感知的阅读能力越强或感知的阅读难度越高。

数字资本是本研究的核心处理变量,包含数字访问和数字能力。数字访问包含数字设备与网络连接(质量和空间)、上网时间、支持与培训3项内容。数字设备和网络连接是指家庭和学校拥有的数字设备和网络连接的平均数量,为连续变量。上网时间是指首次触网年龄,将PISA提供的类别变量选项转化成连续变量,值越高表示首次触网年龄越小。支持与培训是指学生在学校接受数字化技能的学习,将PISA中提供的类别变量选项转化成连续变量,值越高表示学生在校接受的数字化技术支持与培训的内容越丰富。数字能力包含ICT感知能力、ICT使用自主感、ICT与社会交往3项指标。OECD公开的数据主要反映ICT感知能力、ICT使用自主感、ICT与社会交往3项指标,各指标均为连续变量,数值越高表示相关指标表现越好。其中,ICT感知能力是指学生感知自我接受、学习、使用信息通信技术的能力,ICT使用自主感指的是被试在使用信息通信技术时感知的自主权,ICT与社会交往是指将信息通信技术作为日常社交生活的一部分。利用四点李克特量表(1=强烈不同意,2=不同意,3=同意,4=强烈同意)测量学生对“为了学习有关数字设备的新知识,我喜欢和朋友们交流”“我喜欢在互联网上与其他人交换解决数字设备问题的方法”“我喜欢和朋友们一起上网、玩电子游戏”“我喜欢和朋友分享有关数字设备的信息”“通过与亲朋好友的交流,我学到了很多关于数字媒体的知识”5种陈述的同意程度。OECD官方构建了综合反映学生ICT与社会交往的指标,为连续变量,值越高表示ICT与社会交往的联系越紧密。

数字阅读频率及数字阅读倾向是本研究的中介变量,数字阅读频率根据学生阅读邮件、在线聊天、在线阅读新闻、在线检索某个主题信息、参与在线讨论组或论坛、在线搜索实用信息等六类数字化阅读行为进行计算,为连续变量,数值越大意味着数字化阅读频率越高。数字阅读倾向根据学生阅读图书和新闻方式的倾向性进行计算,分为低、中、高三个水平。

为客观评估数字资本对青少年阅读素养的影响效应,本研究使用了倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,简称PSM)进行估计。研究中还涉及多层线性回归分析,采用IEA_IDB Analyzer_Setup_v4.0.35对数据进行初步整理与转换,然后用SPSS22.0对数据进行描述性统计、线性回归分析。在路径分析中,采用IBM SPSS Amos 22.0数据分析软件验证假设模型的适切性。

(二)数字资本、数字阅读和阅读素养现状

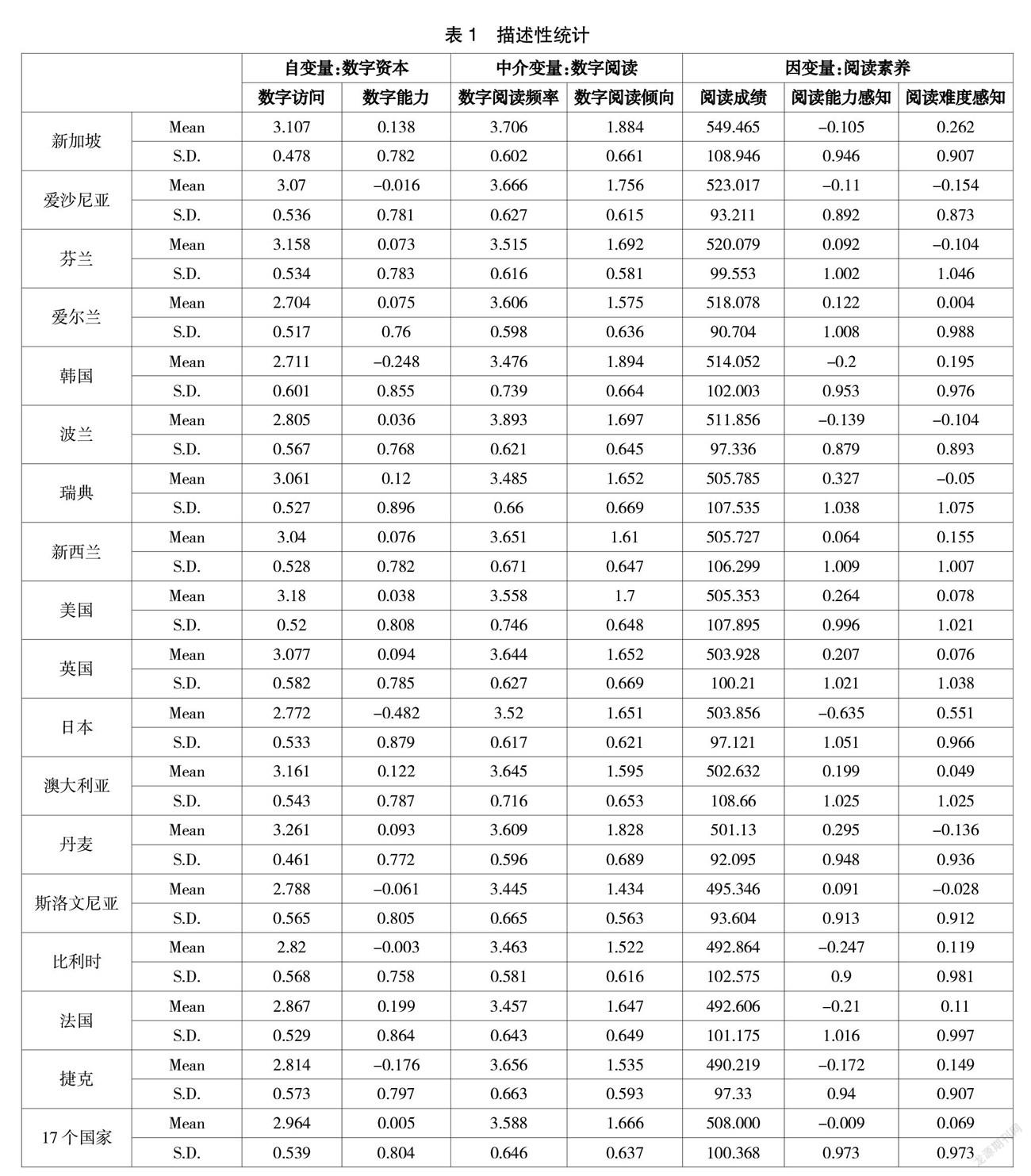

通过数据分析,筛选出阅读成绩、阅读能力感知、阅读难度感知、数字阅读频率、数字阅读倾向、数字设备、上网时间、支持与培训、ICT感知能力、ICT使用自主感、ICT与社会交往等11个变量数据都已公布的50个国家。最终选取中学生阅读成绩平均值高于PISA平均阅读成绩的17个国家,阅读成绩由高到低的国家依次包括新加坡、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、韩国、波兰、瑞典、新西兰、美国、英国、日本、澳大利亚、丹麦、斯洛文尼亚、比利时、法国、捷克(见表1)。在阅读素养的另外两个维度中,阅读能力感知方面,瑞典、丹麦、美国、英国和澳大利亚位居前五。在阅读难度感知方面,爱沙尼亚、丹麦、波兰、芬兰和捷克感知难度最小。在数字资本的两个维度,丹麦、美国、澳大利亚、芬兰和新加坡的数字访问位居前五,法国、新加坡、澳大利亚、瑞典和英国的数字能力位居前五。在数字阅读的两个维度,波兰、新加坡、爱沙尼亚、捷克和新西兰在数字阅读频率上位居前五,韩国、新加坡、丹麦、爱沙尼亚和美国的数字阅读倾向位居前五。

三、数字资本对阅读素养影响的中介模型阐释

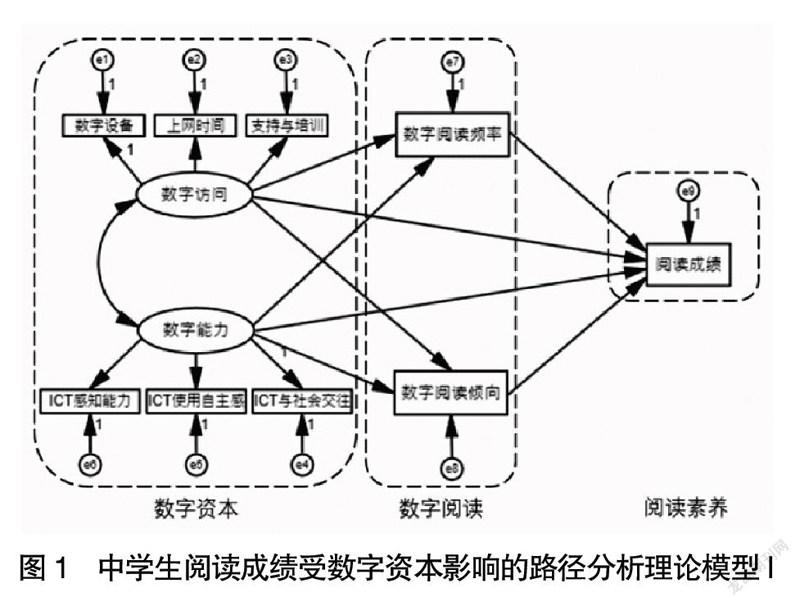

研究假设影响阅读素养的主要变因有数字资本和数字阅读两方面的四个变量,包括数字访问、数字能力、数字阅读频率和数字阅读倾向,它们对阅读素养(成绩)均有直接影响,数字资本所包含的数字访问、数字能力两个变量能通过数字阅读频率和数字阅读倾向两个变量对阅读素养(成绩)变量产生间接影响。由此构建数字资本如何影响阅读素养的假设路径分析的两大模型,并按国家分类进行模型检验。

探索数字资本如何影响阅读素养的假设路径分析模型如图1和图2所示,数字资本中的数字访问、数字能力和阅读素养属于潛在变量,数字阅读频率和数字阅读倾向属于观察变量。其中,数字访问的指标变量为数字设备、上网时间和支持与培训,数字能力的指标变量为ICT感知能力、ICT使用自主感、ICT与社会交往,阅读素养的指标变量为阅读成绩、阅读能力感知和阅读难度感知。在理论模型I中,阅读素养只有一个指标变量,此指标变量为学生10个阅读成绩拟真值的平均分,用阅读成绩代表阅读素养。在理论模型II中,阅读成绩有三个指标变量,分别为阅读成绩(学生10个阅读成绩拟真值的平均分)、阅读能力感知和阅读难度感知。理论模型I表明数字阅读作用路径不受阅读者对自我数字阅读能力感知和阅读任务难度感知的影响,属于学习者个人感知无作用效果模型。理论模型II表明数字阅读作用路径受阅读者主体感知的影响,属于学习者个人感知有作用效果模型。

研究发现,在所选取的中学生阅读成绩平均值高于PISA平均阅读成绩的17个国家中,中学生数字阅读对阅读素养的影响路径分为两大类、6小类模型。其中,斯洛文尼亚、法国和韩国符合学习者个人感知无作用效果模型I,新加坡、新西兰、美国、英国、澳大利亚、丹麦、比利时和捷克等14个国家符合学习者个人感知有作用效果模型II。

四、学习者个人感知无作用效果模型辨析

在学习者个人感知无作用效果模型I中,阅读成绩能较好地代表阅读素养,阅读素养不受阅读能力感知和阅读难度感知的影响。根据数字资本的中介效应,又可将数字资本对阅读成绩的作用机制分为以韩国为代表的数字阅读完全中介—理智型、以法国为代表的数字阅读部分削弱—理智型、以斯洛文尼亚为代表的数字访问主因—理智型3类。

(一)数字阅读完全中介—理智型

韩国青少年数字访问和数字能力在17个国家中均排名第16,且内部差异大,发展不均衡;数字阅读频率和数字阅读倾向性分别排名第14、第1,相较于数字阅读倾向,数字阅读频率内部差异也较大(见表1)。该国青少年的数字资本对阅读成绩没有直接影响,通过数字阅读频率的完全中介,数字访问和数字能力对阅读成绩分别产生0.065和0.053的正向间接效应。(见图3)

(二)数字阅读部分削弱—理智型

斯洛文尼亚青少年的数字资本对阅读成绩有直接影响,通过数字阅读频率的部分中介,对阅读成绩又产生间接影响(见图4)。数字访问和数字能力对阅读成绩影响的直接效应分别为-0.266、0.043,间接效应分别为0.042和0.063。该国青少年数字访问对阅读成绩的负向影响被与阅读直接相关的数字阅读频率的中介效应削弱,数字能力对阅读成绩的正向影响被与阅读直接相关的数字阅读频率的中介效应强化。就总效应而言,数字访问对阅读成绩的负向影响超过数字能力对阅读成绩的正向影响。

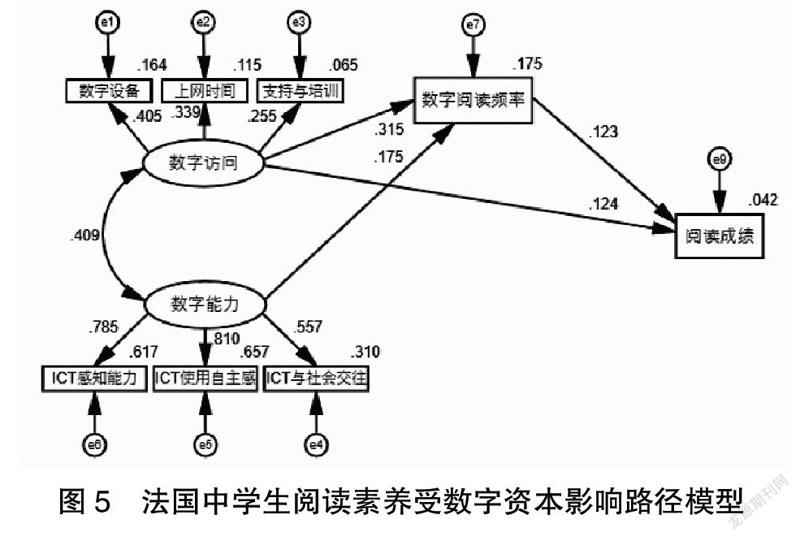

(三)数字访问主因—理智型

法国青少年数字访问和数字能力在17个国家中分别排名第10和第1,数字阅读频率和数字阅读倾向性分别排名第16、第11(见表1)。该国青少年的数字资本中,数字访问对阅读成绩有直接正向影响,效应值为0.124。而位居17国榜首的数字能力却对阅读成绩无直接影响。但数字阅读频率在两者对阅读成绩的影响过程中均发挥中介作用,间接效应值分别为0.039和0.021(见图5)。就总效应而言,数字访问对阅读成绩的影响程度更高。

五、学习者个人感知有作用效果模型辨析

在学习者个人感知有作用效果模型Ⅱ中感知阅读能力和感知阅读难度对阅读素养产生一定影响。通过对14个属于该类型国家的阅读成绩和感知阅读能力、感知阅读难度表现(见表1)进行一致性分析,发现绝大多数国家在个人感知与实际成绩之间存在较大差异。例如,阅读成绩排第一的新加坡,其感知的阅读能力和阅读难度分别排第10和第2(排名越靠前,越觉得难);在阅读成绩中等的日本,其阅读能力感知、阅读难度感知分别排名第17和第1。它们均属于阅读效能感较低的国家。而阅读成绩排在第17名的捷克,其感知的阅读能力和阅读难度分别排第13和第5;阅读成绩排在第9名的美国,其阅读能力感知和阅读难度感知分别排第3和第8。两国均属于阅读效能感较高的国家。这些国家青少年的个人感知和实际成绩的一致性较差,因此,其最终表现出来的阅读素养受到三者的共同作用。

依据数字资本对阅读素养的影响过程中所发挥的中介作用,又可以将学习者个人感知有作用效果模型Ⅱ再分为三种类型:数字阅读强化—效能型,其代表性国家包括新加坡、新西兰、美国、英国、澳大利亚、丹麦、比利时和捷克;数字阅读部分削弱—效能型,其代表性国家包括爱尔兰和波兰;数字能力主因—效能型,其代表性国家包括爱沙尼亚、芬兰、日本和瑞典。

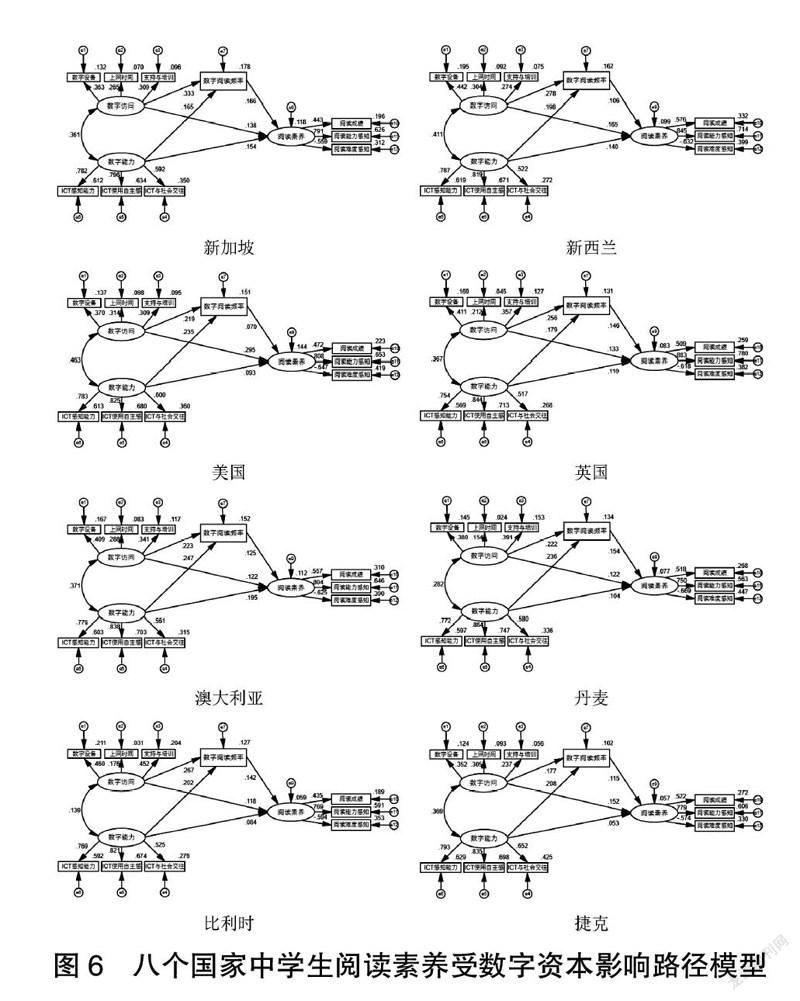

(一)数字阅读强化—效能型

在该类型中,数字访问、数字能力与数字阅读频率三个变量对阅读素养均有直接影响效果,而数字阅读层面的数字阅读频率能在数字访问和数字能力对阅读素养影响的过程中发挥中介作用,起到强化作用,但数字阅读倾向不发挥中介作用。(见图6)

以新加坡为例,该国青少年数字访问和数字能力在17个国家中分别排名第5和第2,数字阅读频率和数字阅读倾向性均排名第2(见表1)。该国青少年的数字资本中,数字访问影响阅读素养的总效应值为0.193,其中直接效应占71.150%,间接效应占28.50%;数字能力影响阅读素养的总效应值为0.181,其中直接效应占85.08%,间接效应占14.92%。就总效应而言,数字访问对阅读成绩的影响程度略高。而数字阅读在数字访问对阅读素养的影响过程中所发挥的中介效应更突出。与之相似的还有新西兰、英国。

美国的数字访问、数字能力、数字阅读频率和数字阅读倾向性在17个国家中分别位于第2、第10、第10和第5(见表1),属于数字环境较好,数字能力、数字阅读频率和数字阅读倾向性居中型。该国青少年的数字资本中,数字访问影响阅读素养的总效应值为0.310,其中直接效应占95.16%,间接效应占4.84%;数字能力影响阅读素养的总效应值为0.109,其中直接效应占85.32%,间接效应占14.68%。就总效应而言,该国优质的数字访问对阅读成绩的影响程度显著高于居中的数字能力所产生的影响。而数字阅读在数字能力对阅读素养的影响过程中所发挥的中介效应更突出。与之相似的还有捷克、比利时。

澳大利亚的数字访问、数字能力、数字阅读频率和数字阅读倾向性在17个国家中分别位于第3、第3、第6和第13(见表1),属于数字环境、数字能力、数字阅读频率较好,数字阅读倾向性较低型。该国青少年的数字资本中,数字访问影响阅读素养的总效应值为0.150,其中直接效应占81.33%,间接效应占18.67%;数字能力影响阅读素养的总效应值为0.226,其中直接效应占86.28%,间接效应占13.72%。就总效应而言,该国领先的数字能力对阅读成绩的影响程度显著高于数字访问所产生的影响。而数字阅读在数字访问对阅读素养的影响过程中所发挥的中介效应更突出。

(二)数字阅读部分削弱—效能型

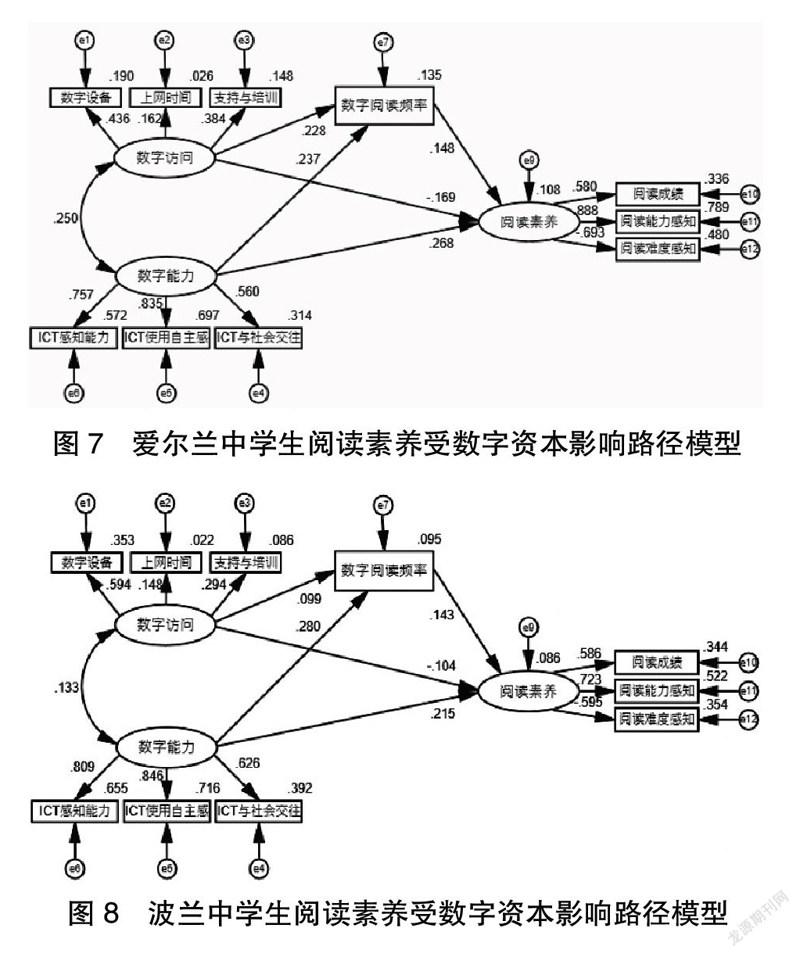

與上一模型相比,数字资本双变量部分中介(负向)模型中数字访问对阅读素养具有负向影响,而数字阅读频率的中介效应削弱了这种负向影响(见图7、8)。以爱尔兰为例,该国的数字访问、数字能力、数字阅读频率和数字阅读倾向性在17个国家中分别位于第17、第8、第9和第14(见表1),属于数字环境、数字阅读倾向性较低,数字能力、数字阅读频率居中型。该国青少年的数字访问影响阅读素养的直接影响效应值为-0.169,这种影响受到数字阅读频率中介作用的削弱,总效应值变化为-0.135;数字能力影响阅读素养的直接影响效应值为0.268,而这种影响还受到数字阅读频率中介效应的强化,总效应值增强到0.255。总体来看,数字能力的正向影响更为突出,数字阅读频率在两类数字资本影响阅读素养过程中发挥的中介效应值相似。波兰与之情形相似。

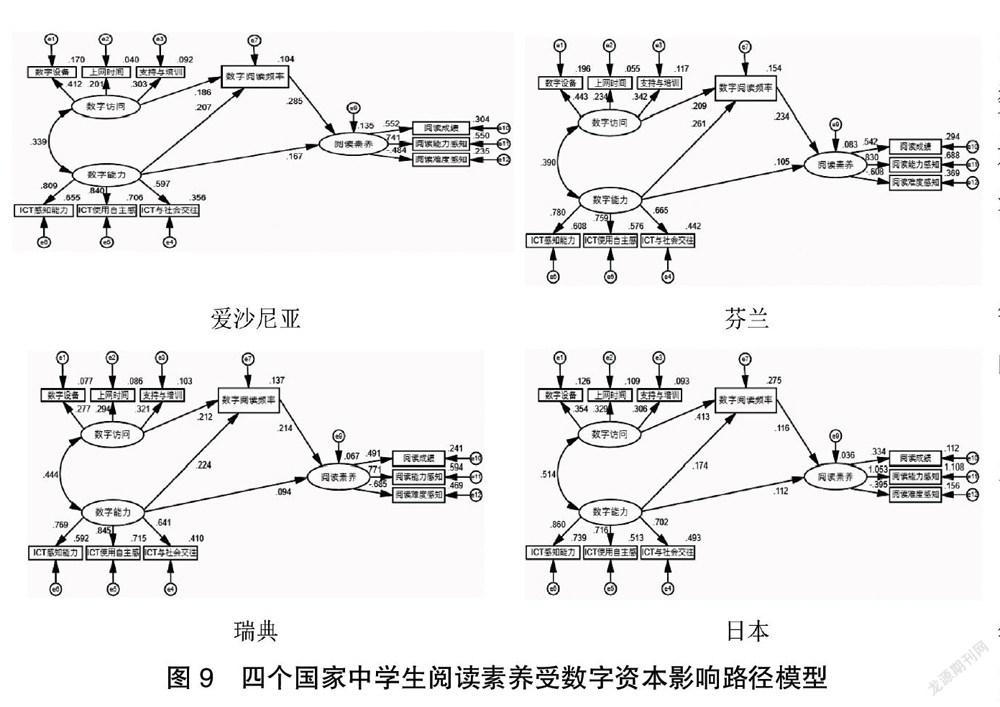

(三)数字能力主因—效能型

在该模型中,数字能力和数字阅读频率两个变量对阅读素养均有直接影响,而数字访问和数字能力能通过数字阅读频率对阅读素养产生间接影响,数字阅读倾向在数字资本对阅读素养的影响过程中无中介作用(见图9)。在芬兰,数字访问通过数字阅读频率的中介作用,对阅读素养产生间接影响,效应值为0.049;数字能力影响阅读素养,总效应值为0.166,直接效应占63.25%,间接效应占36.75%。可见数字能力对芬兰中学生阅读素养影响更大。另外,通过对爱沙尼亚、芬兰、瑞典和日本4个国家的比较,还发现随阅读成绩的降低,数字访问和数字能力对阅读素养的影响也在降低。

六、结论与讨论

(一)数字资本对阅读素养具有直接增益作用

除韩国外,其它16个国家的青少年数字阅读对阅读素养均具直接作用。仅斯洛文尼亚、爱尔兰和波兰3个国家的数字访问对阅读素养产生直接负向影响,其它13个国家的青少年数字资本对阅读素养均具直接增益作用。新加坡、新西兰、美国、英国、丹麦、比利时、捷克、法国和韩国9国的青少年阅读素养受数字访问的影响较数字能力影响更大。澳大利亚、爱尔兰、波兰、爱沙尼亚、芬兰、瑞典、日本和斯洛文尼亚8国青少年阅读素养受数字能力的影响较数字访问影响更大。

(二)数字阅读在数字资本对阅读素养的影响过程中具有中介效应

在17个国家中,韩国青少年的数字资本需要通过数字阅读频率的完全中介,对阅读素养产生间接影响,其它16个国家青少年的数字资本对阅读素养均具间接增益作用,数字阅读频率在数字资本对阅读素养的影响过程中具有部分中介作用,而数字阅读倾向不具有中介作用。

关于数字阅读频率在数字访问对阅读素养的影响过程中的中介效应分为三种类型。第一,完全中介型:在韩国、爱沙尼亚、芬兰、瑞典、日本5个国家中,数字阅读频率在数字资本对阅读素养的影响过程中具有完全中介作用,使数字访问对阅读素养产生间接的正向影响。第二,部分中介削弱型:在其余11个国家中,数字阅读频率在数字访问对阅读素养的影响过程中具有部分中介作用。其中,尽管斯洛文尼亚、爱尔兰、波兰3国的数字访问最终还是对阅读素养产生消极影响,但数字阅读频率能削弱数字访问对阅读素养的消极影响。第三,部分中介强化型:在新加坡、新西兰、美国、英国、澳大利亚、丹麦、比利时、捷克和法国9个国家中,数字阅读频率则强化了数字访问对阅读素养的积极影响。

关于数字阅读频率在数字能力对阅读素养的影响过程中的中介效应分为两种类型。第一,完全中介型:在韩国、法国两个国家,数字阅读频率在数字能力对阅读素养的影响过程中具有完全中介作用,使数字能力对阅读素养产生间接的正向影响。第二,部分中介强化型:在其余15个国家中,数字阅读频率则强化了数字能力对阅读素养的积极影响。

(三)国家的经济社会文化背景对影响机制具有调节作用

17个国家青少年的数字阅读对阅读素养的影响机制存在两大类、6小类模式。又如在数字能力主因—效能型中发现随阅读成绩的升高,数字访问和数字能力对阅读素养的影响也在升高,数字资本扩大高阅读素养人群数字鸿沟的趋势更突出。但在其它类型中则未发现此规律。这都充分说明了数字资本对学习效果影响的复杂性和多样性,反映了不同国家的经济社会文化背景对影响机制具有调节作用。邓飞等[22]的研究发现,国家的ICT教学水平越高,学生ICT水平对数字化阅读表现的正向作用越明显,且结果差异被进一步放大,不仅有“数字鸿沟”,还催生出“数字化阅读鸿沟”。

阅读研究本质上涉及多个学科,但既有研究主要集中在社会文化学领域,跨学科和跨范式的合作和对话并不多见。因此,我国在制定数字阅读相关政策时,可以借鉴阅读研究的跨学科研究框架,从人体工程学、注意力感知、认知、情感、现象学、社会文化、文化进化等多维度对数字阅读的阅读媒介、界面特征、文本特征(长度、体裁、布局、结构和理解水平)、回忆时长、阅读者人口学特征、阅读动机等因素[23]的作用机制进行更深入的理论与实证研究,揭示中国社会文化下的数字阅读频率、数字阅读倾向对我国青少年阅读素养的影响机制,更好地理解科技如何塑造我们的阅读习惯。制定更加合理的教育政策,赋予民众具备更高工作效率的技能,激发创新和技术进步,从而确保未来的繁荣。

参考文献:

[1]王健,陈琳.信息化时代的阅读方式与前景探析[J].江苏广播电视大学学报,2010,21(2):63-66.

[2]朱咫渝,史雯.新媒体时代数字化阅读的审视[J].现代情报,2011,31(2):26-29.

[3]GOODCHILD T, SPEED E. Technology enhanced learning as transformative innovation: a note on the enduring myth of TEL[J]. Teaching in Higher Education, 2019, 24(8): 948-963.

[4]刘亚萍.基于阅读能力(标准)指标体系的學科教学研究[J].数字教育,2019,5(1):47-51.

[5]RAGNEDDA M. The third digital divide: a weberian approach to digital inequalities[M]. Routledge, 2017:76.

[6]CARRETERO S, VUORIKARI R, PUNIE Y. DigComp 2.1: the digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use[EB/OL]. [2022-1-14].http://svwo.be/sites/default/files/DigComp%202.1.pdf.

[7]周斌,刘晨旭,姜帆.基于案例调查的数字阅读负面影响实证研究[M].北京:中华工商联合出版社,2018:16.

[8]OECD. Are new millennium learners making the grade? technology use and educational performance in PISA[M]. Paris: OECD Publishing, 2010:131.

[9]LUU K, FREEMAN J G. An analysis of the relationship between information and communication technology(ICT) and scientific literacy in Canada and Australia[J]. Computers & Education, 2011, 56(4): 1072-1082.

[10]DOHERTY C, MAYER D. E-mail as a “contact zone” for teacher-student relationships[J]. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2003, 46(7): 592-600.

[11]DEHLER C, PORRAS-HERNANDEZ L H. Using computer mediated communication (CMC) to promote experiential learning in graduate studies[J]. Educational Technology, 1998, 38(3): 52-55.

[12]PRINSEN F, VOLMAN M L L, TERWEL J. The influence of learner characteristics on degree and type of participation in a CSCL environment[J]. British Journal of Educational Technology, 2007, 38(6): 1037-1055.

[13]皮江红.全民阅读中的数字鸿沟及破解[J].中国出版,2019(10):64-67.

[14]LEE Y H, WU J Y. The effect of individual differences in the inner and outer states of ICT on engagement in online reading activities and PISA 2009 reading literacy: exploring the relationship between the old and new reading literacy[J]. Learning and Individual Differences, 2012, 22(3): 336-342.

[15]王余光,霍瑞娟,李東来,等.图书馆数字阅读推广[M].北京:朝华出版社,2015:145.

[16]WOLF M, STOODLEY C J. Proust and the squid: the story and science of the reading brain[M]. New York: Harper Perennial, 2017.

[17]HARA K O, PERRY M, SELLEN A, et al. Managing information on the move: a study of the information needs of mobile professionals[J]. Wireless World Social & Interactional Aspects of the Mobile Age, 1999:1-8.

[18]WIJEKUMAR K, MEYER B, FLORO A. Web-based intelligent tutoring to improve reading comprehension in an alternative K-12 school setting[C] //EdMedia+ Innovate Learning. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2007: 3820-3827.

[19]JONES-KAVALIER B R, FLANNIGAN S L. Connecting the digital dots: literacy of the 21st century[J]. Teacher Librarian, 2008, 35(3): 13-16.

[20]ROBERTS E, TOWNSEND L. The contribution of the creative economy to the resilience of rural communities: exploring cultural and digital capital[J]. Sociologia Ruralis, 2016, 56(2): 197-219.

[21]COLLINS K M T, ONWUEGBUZIE A J, JIAO Q G. Reading ability and computer-related attitudes among African American graduate students[J]. CyberPsychology & Behavior, 2008, 11(3): 347-350.

[22]邓飞,孙二军.ICT水平对学生数字化阅读素养的影响——基于PISA跨国学生评估项目的多层次模型比较[J].开放教育研究,2021,27(2):90-101.

[23]MANGEN A, VAN DER WEEL A.The evolution of reading in the age of digitisation: an integrative framework for reading research[J]. Literacy, 2016, 50(3): 116-124.

作者简介:

李佳,华中师范大学化学教育研究所副教授,硕士生导师;

杨梦杰,华中师范大学化学教育研究所;

张晓琳,北京师范大学科学教育研究院;

王晶莹,北京师范大学科学教育研究院教授、博士生导师,通讯作者,邮箱:wangjingying8018@126.com。

Interpretation of the Influence Mechanism of Digital Capital on Reading Literacy: Cognition, Path and Mode

Jia LI1, Mengjie YANG1, Xiaolin ZHANG2, Jingying WANG2*

(1.Institute of Chemistry Education, Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079;

2.Academy of Science Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: Digital reading affects the improvement of national reading literacy, national knowledge and cultural power in the digital age. Based on the data of the Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, this paper studies the influence and transmission path of digital capital and digital reading on the reading literacy of middle school students in 17 countries and regions by using structural equation modeling (SEM). It found that digital capital and digital reading frequency had a significant influence on reading literacy, and digital reading frequency played an important role in mediating digital capital and reading literacy. However, the mediating role of digital reading varied with countries and regions. The six models comprise the complete intermediary rational model represented by South Korea, the digital reading partial weakening rational model represented by Slovenia, the digital access being main factor model represented by France, the digital reading strengthening efficiency model represented by Singapore, the digital reading partial weakening efficiency model represented by Ireland, and the digital capability being main factor efficiency model represented by Finland. This paper aims to explore to explore the internal influence mechanism of reading literacy in the digital age, and have an understanding of the regulatory role of different national conditions on the influence mechanism including the direct gain of digital capital on reading literacy, the mediating effect of digital reading in the influence of digital capital on reading literacy, and the regulatory role of national economic, social and cultural background influencing on mechanism.

Keywords: Digital capital; Digital reading; Reading literacy; Structure equation modeling

编辑:王天鹏 校对:王晓明