让信息技术成为学生学习的认知工具

2022-05-05王凯

【摘 要】以2019年人教版高中数学(A版)教材选择性必修中的“解析几何”内容为素材,以信息技术为载体,在课堂教学中可采用一种有别于常规的教学组织方式,让信息技术成为学生在学习过程中的认知工具,促进学生对数学本质的理解,发展学生的数学思维能力,提高其数学核心素养。

【关键词】解析几何;信息技术;创造性思维

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)27-0012-03

【作者简介】王凯,浙江省杭州市源清中学(杭州,310015)教师,高级教师,杭州市普通高中新课程新教材研究小組成员,杭州市高中数学青年教师核心组成员。

解析几何是高中数学中与“数形结合”联系最紧密的内容之一,“在建立几何直观的基础上,利用代数方法予以表达”是其基本理念。在以往的解析几何教学中,无论是新授课还是习题课,教师经常会使用信息技术软件演示动画效果,借助直观呈现来帮助学生更好地理解概念和思考问题,从这个层面上来说,技术的引入仅仅是为了验证问题。在信息化的环境下,学习解析几何,应尝试用技术去设计实验、验证猜想,用技术的力量促进学生对数学知识的理解走向更高层面。

2019年人教版高中数学(A版)教材强调通过信息技术软件探究图形之间的关系[1],把信息技术作为学生的一种认知工具,在教学过程中帮助学生的学和教师的教。[2]“几何画板”是由美国Key Curriculum Press公司制作并出版的软件,它能够动态地展现出几何对象的位置关系、运行变化规律,是一款用于辅助教授代数、欧氏几何、微积分等数学知识的动态几何软件。

本文以人教A版教材选择性必修中的“解析几何”内容为素材,以“几何画板”为工具,谈谈如何构建信息技术与数学教学深度融合的课堂,让信息技术成为学生学习的认知工具。

一、解题后显形

笔者以2019年人教A版选择性必修一第二章“直线和圆的方程”中“圆与圆的位置关系”的例6为例题,引入本节课。

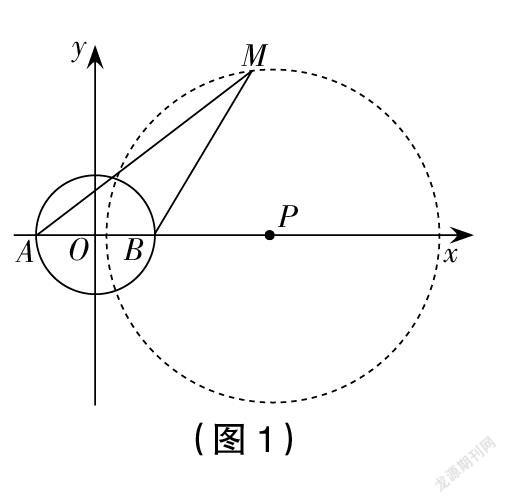

问题:如图1,已知圆O的直径AB=4,动点M与点A的距离是它与点B的距离的[2]倍,试探究点M的轨迹,并判断该轨迹与圆O的位置关系。

对于这个问题的解决,教材立足解析法,引导学生通过适当的建系,用代数式表示几何关系,然后化简,求出点M的轨迹方程。在解决此问题后,课本中又提出:“如果把本例中的‘[2]倍’改为‘k(k>0)倍’,你能分析并解决这个问题吗?”这种由特殊到一般的过程,旨在培养学生数学运算和逻辑推理的核心素养。

以上解题方法需要学生具备较强的抽象思维能力,但由于缺少对几何图形的直观观察和理解,所以很多学生不确定通过计算得出的答案是否准确。此时教师可以借助几何画板,展示点M的轨迹方程。如图2,笔者用绘图软件作点A(-2,0)、B(2,0),设置参数[k],作线段BD并度量出其长度r2。以点B为圆心,BD长为半径作圆B;以点A为圆心,k·BD长r1为半径作圆A。圆B与圆A交于点M,改变BD的长度,就可以得到点M的轨迹。

此过程使点M的运动轨迹直观地呈现在学生面前,让不可见的“代数关系”变成了可见的“几何图形”。上述教学中,笔者先用解析的方法进行代数推理,再用信息技术工具进行数学实验,让学生通过数和形的角度去理解这种比值构圆的过程。高中数学中有很多概念具有较强的抽象性,所以在概念教学的过程中,教师可以借助信息技术让学生直观地感知概念,这对学生正确理解、掌握数学概念有很大的帮助。

二、用变形引导探究

通过以上过程,学生对信息技术在解决几何问题中的应用有了一定的认识。此时教师可以对上述问题进行拓展,增加变量,引导学生使用信息技术再现几何图形的运动过程,强化学生对信息技术的理解和运用。

实验探究:若平面中一动点M到定点A和B距离之积为定常数k,即[AM·MB=k(k>0)],请尝试用绘图软件画出满足条件的图形。

对于这个问题,我们可以把之前问题中圆[A]的半径改成[kBD],这在几何画板中非常容易实现。我们可以观察到[k]的值会对图形产生比较大的影响。图3中两个小圆是[k=2];类似于“[∞]”符号的图形是[k=4];接下来3条封闭曲线由“凹”到“凸”依次是[k]等于6、8、10。接下来可以让有能力的学生用解析法来探究该图形的解析式。

以上探究过程以课本的例题为源,改变情境,借助技术探究结果,看似和之前处理问题的方式一致,但在化简的过程中分类较多,对学生解析和操作能力的要求也较高。在此过程中,学生能够自主利用信息技术解决问题、思考数学现象、发展数学思维,为接下来系统学习圆锥曲线提供了认知基础和心理准备。我们的教学应该追求这样一种境界——让数学知识发生发展的过程合理,也要让学生在学习过程中认知的过程、思维的过程合理。[3]

三、理解代数关系

通过信息技术再现几何图形的运动轨迹,化抽象的代数关系为直观的几何图形,提高了学生利用信息技术分析和解决问题的能力。但在考试过程中,学生往往只能利用抽象思维推理出题目中的代数关系,因此教学最后的落脚点还是要落在代数关系的计算上。而信息技术则作为一种认知工具,能够加强学生对此代数关系的理解,提高其解决问题的能力。

任务1:若平面中一动点[M]到定点[A]和[B]距离之和为定常数(即[AM+BM=2a]),请尝试用绘图软件画出满足条件的图形,并求出动点的轨迹方程。

任务2:若平面中一动点[M]到定点[A]和[B]距离之差的绝对值为定常数(即[AM-BM=2a]),请尝试用绘图软件画出满足条件的图形,并求出动点的轨迹方程。

按照之前的思路,解决这两个问题时,教师可借助几何画板在绘制图形的过程中,引导学生观察方程中参数的变化对方程所表示的曲线形状、大小的影响,通过演绎推理,最终完成任务。

从最初的问题出发,学生在构图软件中再现了平面中一动点M到两定点A和B距离之比、之积、之和、之差(的绝对值)为定常数的点轨迹,加深了对代数关系的理解。信息技术的介入能使学生的逻辑推理方向更加明确,找到解决问题的关键点。信息技术在这里不仅仅是学具,更是学生认知的孵化器,让学生“学会学习”[4],培育学生的创造性思维。

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》中指出:“注重信息技术与数学课程的深度融合,提高教学的实效性。[5]”以上教学设计更加侧重利用信息技术工具培养学生独立自主学习的意识,突出了数学知识的连贯性,旨在培养学生的学习兴趣,提升学生的学习能力。在这一教学过程中,学生的学习由被动转为主动,经历了探索和求新的过程,培养了创造性思维。

作为教师,要努力为学生搭建基于信息技术的数学实验平台,比如几何画板、网络画板、GeoGebra和图形计算器等,结合这些信息技术各自的特点,在教学的过程中组合使用,以活跃学生的思维、拓宽其视野、培育其创新精神。

【参考文献】

[1]章建跃.核心素养立意的高中数学课程教材教法研究[M].上海:华东师范大学出版社,2021:262,251.

[2]人民教育出版社课程教材研究所.普通高中教科书教师教学用书数学选择性必修第一册(A版)[M].北京:人民教育出版社,2020:11.

[3]王凯,苏有生. 基于“两个过程”的课堂教学设计——以“空间向量的正交分解及其坐标表示”为例[J].中学数学教学参考,2018(16):38-40.

[4]王凯. 基于“两个过程”合理性理念下的探究课设计——以“余弦定理”的教学为例[J].中小学数学(高中版),2021(5):29-31.

[5]教育部.普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:3.