山东沂水跋山遗址发掘记

2022-05-04李罡尹纪亮刘禄刘春宇

文/李罡 图/尹纪亮 刘禄 刘春宇

第1 文化层石英制品出土场景

源起:一通不经意的电话

2020 年8 月20 日,在外调查的我接到我院孙波院长电话,他告诉我有群众在沂水县跋山水库发现了动物化石,是被水冲出来的,让我过去查看,有没有可能有旧石器时代的东西。当时我正在高密负责一个配合基建的考古调查勘探项目。

接到这个消息,说实话心里并没有抱太大希望。自2010 年在山东开展旧石器时代考古工作十余年,经常会收到这样的信息。如某某地点、某某区域发现了化石,或者洞穴,大多是兴致勃勃地赶去,一无所获怏怏而归。去得多了,心境也逐渐疏懒起来。近年来走访的洞穴不少,可多被后期改造,并无什么遗留,仅仅是在调查名单上划去一个个陌生而又生动的名字—月亮洞、圆圆洞、肥猪洞、疯狗洞……旷野遗址的调查就更难有所发现了。

山东第四纪沉积物堆积厚的区域不多,受后期地质剥蚀及自然营力改造颇大。即便发现几件石制品,也大多没有原生地层可以做更深入、系统的工作,这也是多年来一直困扰我的事。因此,我并没有对这个遗址抱有太大期待。然而,就是这样一通不经意的电话,使我邂逅了文化内涵丰富的跋山遗址,它在多个方面填补了山东乃至全国旧石器时代考古工作的空白,这是我们始料未及的。

初识:几张化石照片

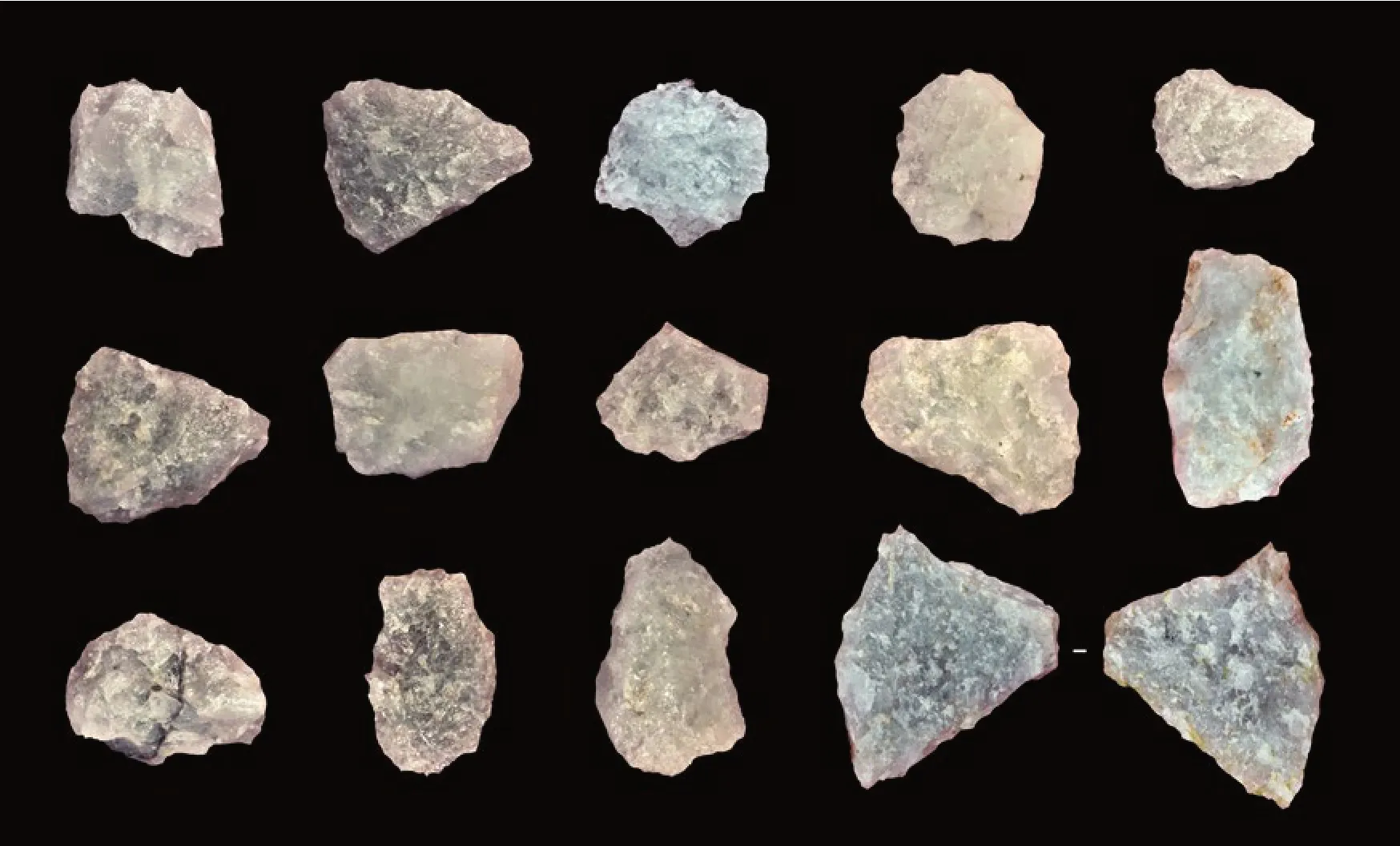

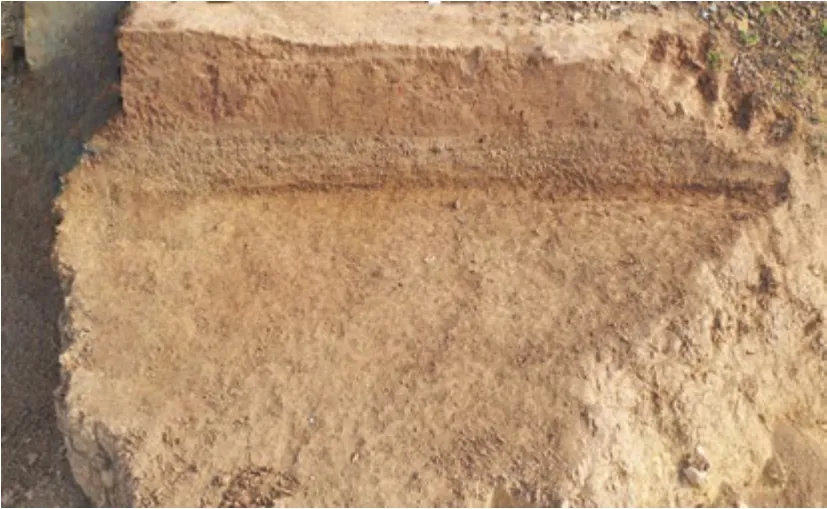

稍后,临沂市沂州文物考古研究所原所长张子晓先生陆续发来一些化石照片和视频。从照片上可见被河水冲刷后支离破碎的河岸,断面里夹杂着一层厚度约半米的黑色黏土。其中最吸引我的是几件明晃晃的石英,或呈片状,或呈块状,镶嵌在地层中。尤为令人惊讶的是,大量化石浸泡在河边的泥土里,个别长骨还有象的门齿,半截还嵌在断面上。动物个体很大,是大型哺乳动物的骨骼,地质年代应该属于第四纪,也就是说这些化石对应的文化年代属于旧石器时代。因此看到这些照片后,我最想搞清楚的问题就是—地层中的石英是否被人工利用过?它们显然出在原生地层中,如果是石器,那么这将是一处难得的原地埋藏的旧石器时代遗址。

石英是我国旧石器时代先民普遍使用的一种石料,许多耳熟能详的遗址都出土了大量的石英制品。因其所获较易,硬度可以满足古人类打制石器等生产生活的需要,生活在我国广袤大地上的远古先民对这种石料十分青睐。但因为石英本身天然节理较为发育,极易受自然环境影响而发生解裂,因此即便对于考古工作者来说,辨识其人工性质也应慎之又慎。通常在野外调查中常常遇到这种情况,单纯看一两件石英制品,如果不是特别确认的地层中的产物,比如在道路上或易受外力挤压的环境下,我们一般采用的做法就是要排除产生破裂面的非人工因素。除非它上面有着复杂、系统的剥片痕迹,或者可以确认它出自古老的原生地层中,后者的情形是我们在野外调查时所期望遇到的。即使出土物表面片疤较少,但满足一定数量,可以彼此关联,互相佐证,其人工性质也基本可以确认。因此仅从照片上获得的信息,并不能确定这个发现是不是一处真正的旧石器时代遗址。

出土化石的河岸(张子晓先生提供)

后来了解到,这些来自现场的视频和照片多是沂水县文化和旅游局尹纪亮主任所拍摄。作为一个考古工作队伍里的“老兵”,多年的田野调查经验,使他始终对新发现的任何蛛丝马迹都保持着细心观察和深入思考的习惯。对河岸断面里出露的化石感到兴奋之余,他注意到地层中还夹杂着大量石英。随行人员七嘴八舌的议论声中,他产生了同我一样的疑问,这些石头会不会是古人使用过的石器?于是他将拍摄的照片和视频传给了文博圈的同事们。

结识:初步查看与预估年代

8 月23 日,我驱车来到跋山水库,当时现场人员较多。在仔细翻看几件尹主任采集到的石英后,我心里不由腾升起一阵阵喜悦,因为其中几件的人工打制性质十分确定。我又随尹主任绕着遗址转了好几圈,觉得地层也没有问题。看看周围略成规模的台地,脚下所踩踏的小平台很可能是古沂河的阶地。果真如此的话,那么这里无疑是一处旧石器时代遗址。这里还有一个小插曲,我在初步查看完遗址地貌和埋藏位置后,又结合采集到的石制品,就其所处年代有了一个大概的推测,现在来看当时的推测还是保守了一些。

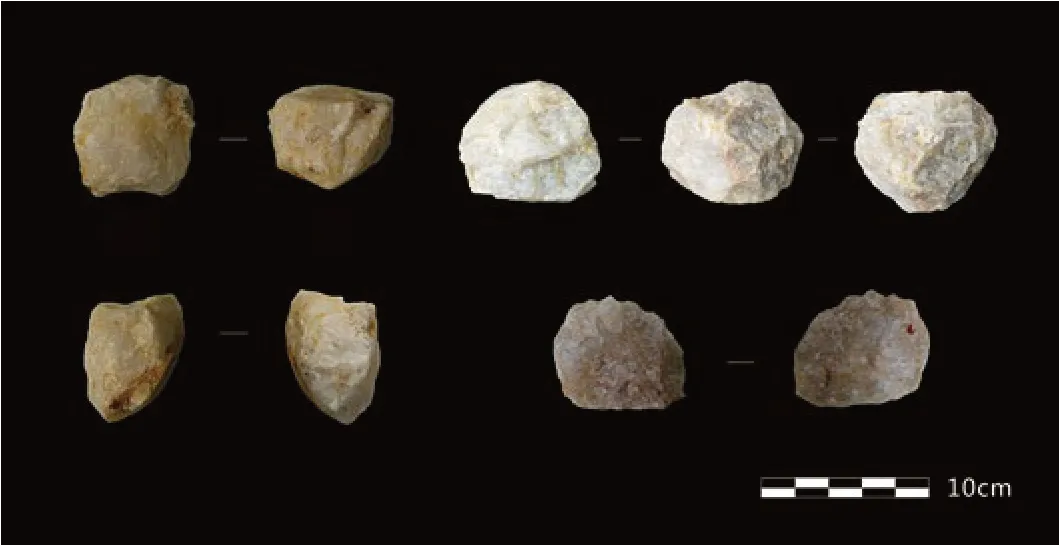

跋山遗址出土石英石片

2013 年及2016 年,我在沂沭河流域开展过2 次细石器专项调查,对以沂源、沂水为中心的沂河上游区域了解较多。沂水县此前发现过多处细石器遗址,但石器多系地表采集,找不到原生层位。细石器技术出现的年代是有大致时间框架的。据目前掌握的材料来看,国内最早的细石器技术不早于距今3 万年。而在跋山水库发现的这处遗址(现在的跋山遗址),据现场所获得的材料来看,连续几个层位使用的石料都是石英,并未见细石器常用的燧石等相对更优质的石料,应不存在细石器技术,而旧石器时代中期的遗址在这个区域还没有发现过。结合石器所处的地貌情况,我有了一个大体的估计。当时在场的人员在得知与数量丰富的象牙混杂在一个层位里的,还有古人类打制的石器后,他们很想知道这个遗址的大体年代。我说遗址的年代需要通过测年工作才能确认,无奈这样的回答实在无法平息大家的好奇心,我只好硬着头皮,给出了一个大概的“结论”—距今三五万年。这也是遗址发现之初,相关媒体报道的关于遗址年代的依据来源。

确认:初步清理与正式发掘

随后,山东省文物考古研究院和沂水县文化和旅游局组成联合考古队,对跋山遗址开展初步清理,主要工作内容就是对已出露动物化石进行基本信息的记录、拍照、提取和简单的室内加固处理。在遗址东北角开挖一条探沟,提取4 个测年样品。由于发掘区域在溢洪道旁,发掘工作势必会改变河道走向,需要对发掘区域进行水利环评,因此当年并未开展任何实质性发掘工作。2020 年11 月10 日,野外工作结束。

2020 年8 月,作者首次到跋山遗址实地调查

2020 年11 月遗址东北角开挖的探沟

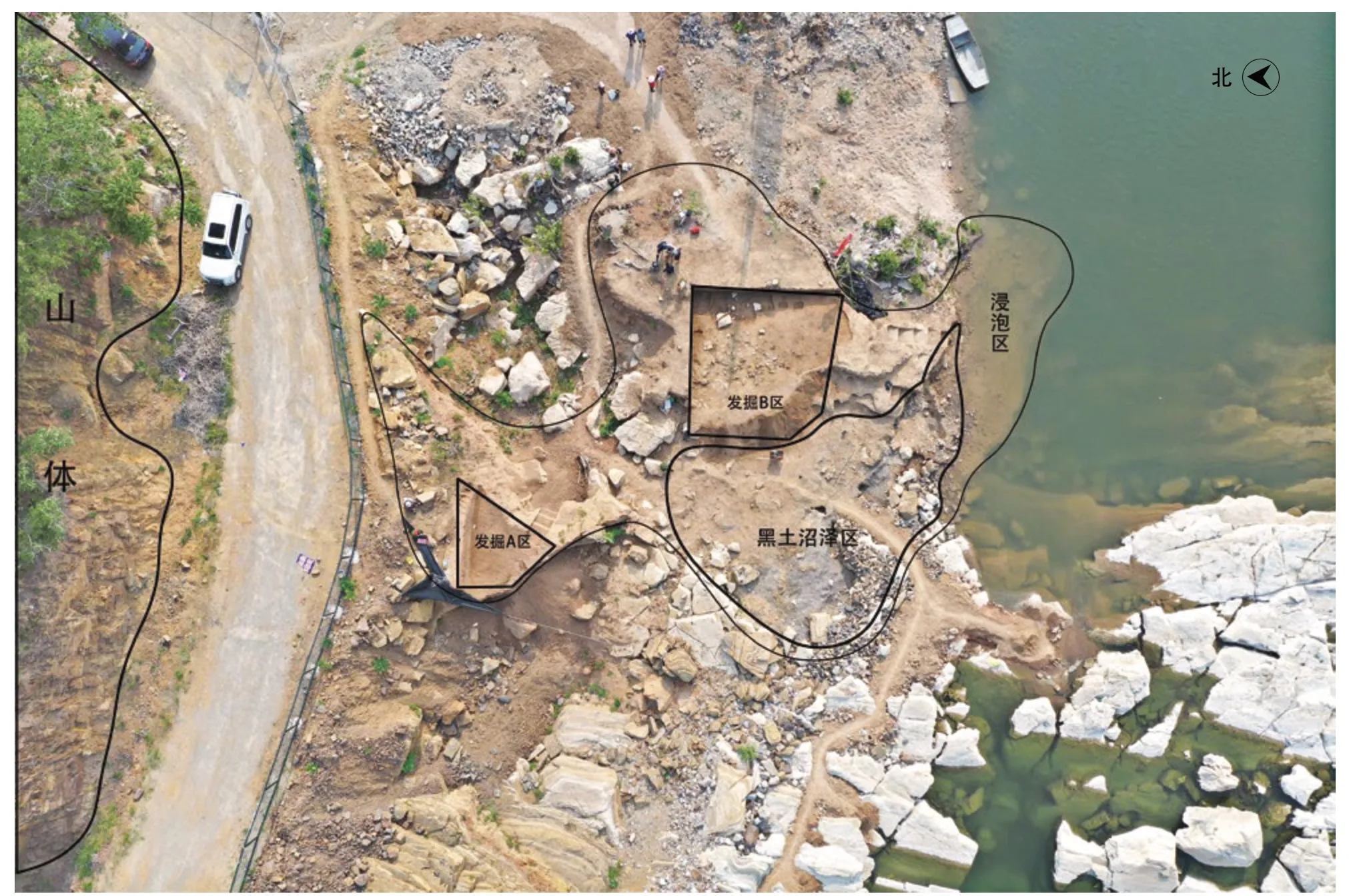

2021 年4 月中旬,跋山遗址的发掘工作被提上日程。汛期的迫近意味着遗址将面临再次被冲刷破坏甚至有消失殆尽的危险。经国家文物局审批后,我们紧急开展对遗址的抢救性发掘。通过无人机航拍和实地测量计算,遗址暴露出来的面积大约200 平方米。根据遗址存留区域剩余2 个相对独立单元的情况,我们将遗址分为2 个发掘区。北部发掘区(发掘A 区)实为一个小残丘,顶部因受调洪水流冲蚀和重力双重作用而坍塌严重,大体呈浑圆状,发掘面积很小。2020 年末试掘探沟时,发现过一件石英制品,但不确定是否出自地层。因此把这个区域划为2021 年度的发掘区之一就是为了搞清楚其性质,即是否保留有人类活动的痕迹?这个层位较2020 年发现化石的层位高了近5 米。如果也出土石器的话,那么这个遗址曾被多个时期古人类反复占用过,从而遗留下不同时期的活动片段。随后的清理工作也证实了这一点。

在发掘开始大约一周后,负责该区域探方发掘的年轻技师刘春宇喊我去看他刚刚清理出的石英制品。看着规整的探方内出露的一件边缘锋利且远端呈尖角状的石英片,直觉告诉我,这是一件几乎未经磨蚀的石片。测量完基本出土信息后,我拿起它仔细观察,确认了其人工性质。这意味着它是生活在这里的最后一批古人类所遗留下来的、蕴藏着数万年前生存密码的一件标本。我将这一层位划为第1 文化层。后来的测年数据表明这一层位的绝对年代为距今6.1 万年。

遗址分布

北部发掘区的发现令我们欣喜不已,与此同时,南部发掘区(发掘B 区)也有了发现。南区顶部层位2020 年发现时同样不确定是否包含文化遗物。我们发现的化石和石英制品位于这一层位之下0.5 米左右的位置。而该层位的土质与化石层明显不同,也就是说,这又是一个新确认的文化层,即后来划定的第5 文化层。初步测年数据显示这一层年代为距今6.8 万年左右。

那时还无法确定这个堆积超过8 米的残存剖面究竟包含几个文化层。发掘工作进行了半月有余,考古队员始终处于一种紧张的野外发掘状态里,来不及静下心来仔细思考如何结合遗址自身特点改进清理方式。每天发掘出土的数量繁多的文化遗物令大家应接不暇。每天带着为数不多的队员在工地上对着出土物清理、测量、绘图、拍照,一直在同时间赛跑。因为参照往年情况,7 月初就将进入汛期。随着雨量增加,跋山水库库容达到限制便会调洪放水。去年的排放量达到每秒800 立方米,当时水位已迫近上文化层中部,高强度的水流冲刷导致临河区域的下文化层里的大象门齿出露。因此,每每想到如果不抢在这之前完成发掘,这么重要的遗址将被冲毁,实在让我无法接受。回想起每日野外工作时间超过10个小时的那段日子,辛劳充实而又满怀期待。常常是民工下工之后,我们打着手电在探方里继续采集遗物出土信息,待提取完所有信息后,再将标本连同编号的标签纸一件件装进透明封口袋里……

北部发掘区域

上文化层

南部发掘区域

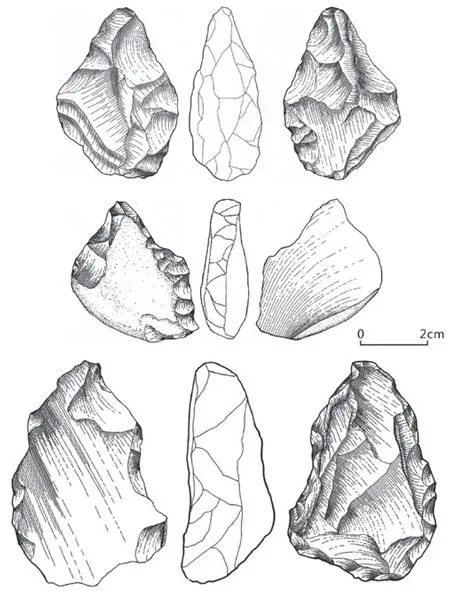

上文化层出土石核及工具

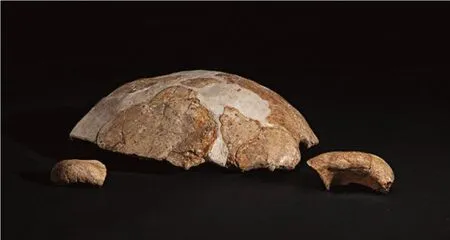

沂源猿人头盖骨(孙承凯提供,阮浩摄)

发掘工作在紧张和欣喜二重变奏的交替中进行,跋山遗址究竟还蕴藏着哪些秘密?在清理至第7 文化层时,出土一段象的门齿,使我认识到不是只有临近河边的下文化层(即后来的第13 层)才出土象化石。而第7 和第13 层高差在2 米以上,不见迅速沉积的迹象,说明在这2 米多的地层堆积所对应的地质时段里,自然环境一直非常优越,适宜大型哺乳动物的生存和繁衍。

当时天天萦绕在我脑子里的问题有很多,其中之一就是:跋山遗址是目前山东境内发现的堆积最厚的遗址,年代跨度大,那么在遗址周边大概率会存在同时期的古地层,只是是否留下了古人类的活动信息,以及这些活动痕迹是否被保留下来?跋山遗址应该不仅仅是一个遗址那么简单,在它周边很可能存在一个遗址群。沂河源自鲁山南麓,在流经沂源和沂水的上游区域,有发现于20 世纪80 年代初的“沂源猿人”,以及沂水县20 余处旧石器、细石器及哺乳动物化石地点。沂源猿人是目前发现的“最早山东人”,也是黄河中下游地区最早的古人类。位于沂源县土门镇的沂源猿人洞穴遗址与跋山遗址直线距离60 公里。这似乎都说明沂河上游第四纪古人类活动十分频繁,深藏于古老地层中的史前遗物和遗迹正等待着我们做更多、更系统的工作去寻找和揭示。

由于本次发掘是抢救性发掘,目标是在两个月内完成200 平方米的发掘任务。在保证发掘质量的前提下,发掘方法还是相对粗放的,无法做到系统全面收集遗址的考古学信息。显然抢救性发掘不适合这个遗址,理应有更充裕的发掘时间和多学科的发掘人员参与其中。随着工作的不断深入及出土物越来越丰富,这样矛盾的心理一天天困扰着我。跋山水库管理处的工作人员不时询问发掘进度也给我造成无形的心理压力,我们只能不断压缩工期,加大发掘强度。

下文化层清理出的象牙制铲形器

石制品和动物化石出土情形

南部发掘区探沟T2 和T3

在进行探方发掘的同时,我也急于搞清楚待发掘区域下部地层的堆积情况。因此在南部发掘区临河的小断面处开掘4 条1 米宽探沟,这些“投石问路”的工作最终促成了跋山遗址下一步发掘计划的彻底调整。首先是5 月12 日,考古队员在T2 的下文化层(即第13 层)中清理出一件象的门齿和一段臼齿。门齿较粗的一端断面平齐且规整,似经过摩擦和抛光。随后我向山东省博物馆的孙承凯研究员请教,他根据形态学特征认为2 件化石属于古菱齿象。随后5 月下旬在T3 的发现更为壮观,考古队员在往下开挖探沟时触碰到地层里(还是第13 层)象的股骨,股骨硕大而完整,于是我们向四周扩大了清理面积,在不足3 平方米的区域内,出露大量的石制品和动物化石。粗略观察,包括赤鹿、原始牛和象等。骨骼硕大且与石器伴生。同时这些遗物紧邻西侧业已暴露出的沼泽相沉积。这让人不禁猜想:数万年前这里有一个水草丰美的小湖,它是史前动物和人类经常光顾的饮水之地。而有时一些年老体弱或幼年弱小的哺乳动物不慎陷入泥沼无法抽离,它们便成了古人类大快朵颐的丰美食物。他们在此猎杀、肢解动物,留下数量众多的打制石器。

当然以上这些实际是否如此还需更多证据加以证实。考古研究需要用材料说话,首先要做到对遗物信息的客观、科学提取,同时还要将种种因素综合起来,逐一排除不可能的因素,剩下的往往就是接近于实际情况的解释了。

保护与研究

2021 年6 月初,跋山遗址的发掘工作已开展一月有余,2 个探方清理文化层厚度都在1.5米以上,出土及筛选标本5000 余件。鉴于工地发掘收获和遗址的重要性,孙波院长指示暂停发掘,立即召开专家现场会。6 月7 日,院里邀请中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学、吉林大学、泥河湾考古研究院以及山西博物院等机构旧石器时代考古、第四纪地质、动物考古领域的知名专家学者赴沂水召开跋山遗址考古发掘现场会。与会专家对遗址价值予以高度评价,并对下一步遗址的保护和发掘工作提出了许多建设性指导建议。鉴于该发现在山东乃至全国范围内均极为重要,因此需要制定长远的发掘、研究规划。沂水县政府与县文化和旅游局也大力支持遗址的保护工作,一个月时间修建成一条长90 米、高5 米的围堰,将遗址彻底封护起来。2021 年的雨水同样丰沛,但遗址没有受到一丝一毫的影响和破坏。

2021 年9 月27 日,国家文物局在北京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,聚焦旧石器时代重要考古发现和研究进展,通报沂水跋山遗址在内的3 项重要考古发现成果,与会专家学者一致认为跋山遗址包含多个连续的文化层位,出土丰富的古人类遗物遗迹,对于建立我国东部旧石器时代中期文化序列,论证中国—东亚人类的连续演化,研究当时人类的技术特点、生产生活方式和生存环境背景,具有重大价值与意义。

2021年6月专家现场考察跋山遗址

遗址保护棚和考古工作平台

新征程:2022 年度发掘

2022 年2 月中旬,跋山遗址第三个年度工作开始进行,最初的三个月主要围绕遗址的保护和为下一步发掘提供辅助设施等工作展开。山东省文物考古研究院、沂水县文化和旅游局共同出资修建了1300 平方米的钢结构封闭性保护棚及配套的考古工作平台,这一举措为接下来的遗址发掘、保护提供了良好的设施条件。4月末,发掘工作正式开始,本年度清理面积50平方米。除遗址主发掘区外,我们还在河道对岸不足200 米的阶地顶部做了小面积发掘,在不足半米的文化层内清理出土石英制品20余件。据地貌观察和地层比对,我们认为这些石器所处层位的年代很可能晚于跋山遗址最上文化层的年代。此外,在南部2 公里的同级阶地之中,也有新的文化层位被发现。目前基本可以确认跋山遗址并非一处孤立的古人类活动区域,周边还保留有同时或不同时的文化堆积。因此“跋山遗址群”正随着我们工作的持续推进而逐渐显露其全貌。

跋山遗址的发掘及其所揭示的考古学价值得到各级领导和普通群众的关心和关注。2022 年6 月2 日,文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群先生来山东调研文物保护利用工作,亲临跋山遗址发掘现场视察,他对遗址考古发掘成果及其重要性给予充分肯定,并就下一步工作提出了更高要求,要求大家持续深化中华文明探源工程,推进“考古中国”山东项目。旧石器时代考古学在建立民族自豪感与拓宽历史认识的广度和深度方面有着其他时段无法替代和比拟的作用,因此需要更多的宣传和科普工作。如我们在今年国际博物馆日和文化和自然遗产日举行了2 次公众考古活动,向社会公众展示跋山遗址的发掘收获,并宣传其重要价值。

跋山遗址考古工作平台

上文化层出土化石

跋山遗址出土石器

目前遗址已从抢救性发掘转变为主动性发掘。由于遗址保护要求的不断提高,加上遗址自身保存状况及研究需要,我们已围绕特定学术问题制定“五年工作计划”,并上报上级主管部门,同时跋山遗址群的系统调查工作也在有序开展,并已取得很多重要发现。目前已与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、华东师范大学、南京师范大学等高校及科研院所进行合作,以期提取更多有价值的信息。

蓝图已经绘就,思路逐渐明晰,跋山的工作刚刚开始,更多的迷雾需要我们逐一拨开,许多问题尚待解决。我们是一支正在成长又团结奋进的队伍,在探索和追逐科学过程中,我们会越发自信,越发成熟,拨云见日,相信跋山的明天也将更加璀璨、光明。