房屋建筑工程施工中混凝土裂缝防治技术研究

2022-05-04杨晨旭

杨晨旭

(山西应用科技学院,山西 太原 030062)

随着国民经济的稳定增长,在城市化步伐逐渐加快的势态下,建筑工程和相关行业呈现出蓬勃发展的状态,人们对建筑的质量要求越来越高。混凝土因其施工便捷和强度高等特点被广泛应用,但受施工条件和混合比例等因素影响,在大面积使用过程中会产生裂缝问题,造成房屋建筑结构的质量受到影响,导致房屋的使用寿命有所缩减。由于混凝土的处理工序较为复杂,任何一道施工供需出现问题,都会影响混凝土的施工质量,如何进行混凝土的质量控制是最主要的问题,其中以防裂技术为主,是当下施工技术人员需要重要掌握的技能之一。本文以此为基础从开裂的原因入手,提出一种新的混凝土裂缝防治方法,为解决实际工程施工的问题提出理论支持,增加建筑生命周期,保证人们的生命财产安全。

1 混凝土裂缝防治方法

1.1 构建房屋浇筑边界分析模型

受混凝土是自身结构性质影响,其抗拉力强度要远远低于抗压力强度,在较低的拉强应力下就能够产生裂缝,因此在实际房屋建筑施工中,需要分析混凝土内外的荷载作用力。由于荷载作用呈现出非线性特征,在应力变化过程中能够进入相对稳定结案,并以单轴压力偏转中心的位移效果,使混凝土的开立转态呈现多边发展趋势。在混凝土面向多个方向进行拉伸时,其变化性质和线弹性材料相一致,基本上会同时引起应力场的突然变化,使得其内部的刚性强度急速下降,可以通过此类型变化进行分析,构建房屋混凝土施工浇筑的标记模型,对内外相互的作用力进行单元化处理。

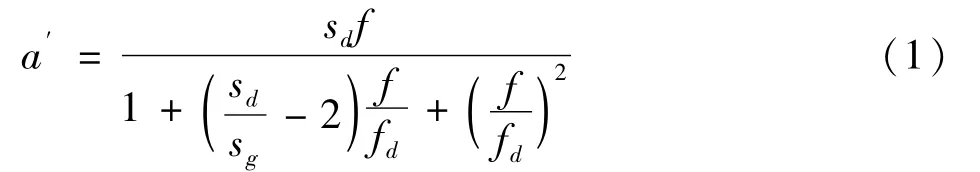

利用单元边界模拟裂缝的方式,进行混凝土单元处理模型构建,以可能出现裂缝的浇筑过程点为处理边界,在即将发生开裂或者出现裂缝的节点上,进行节点调整和布置,重新规划混凝土浇筑的线路,规划至设定好的单元网格中,将单元边界能够清晰地完成表达。通过ANSYS有限元处理工具,组成多个节点的多面体进行建模,每个节点均为多面体的定点,在单向轴承受的应力f中,计算其与荷载和应变关系a,表达式为:

公式中:混凝土浇筑过程产生的初始弹性变量,用s来表示,混凝土在达到单轴抗压强度分割线模量的应力值,用s来表示,其中应力的峰值应变量为f。将应力和应变的非线性关系,用矩阵做表达,进行本构关系计算,以此构建混凝土的增量边界分析模型,表达式为:

公式中:在矩阵中引入泊松比用h来表示,混凝土浇筑的标界本构变量用[]k来表示,在初始弹性s变化下和应力值s变化下,产生的对应变量矩阵分别用[ k]和 [ k]来表示。在进行房屋建筑现场浇筑的过程中,根据每组边界点的单轴弹性变化量,容许其向正交方向开裂,在每个多面体的节点作为参考单元时,要将钢筋材料的电杆支撑力考虑进去,相同性质的材料开裂方向,在同一方向的边界点中设置应力释放。将每个浇筑时期混凝土的边界单元进行分段分析,以单元边界点的所处位置进行浇筑应力释放,保证其在凝结过程中可以处于稳定状态,以此确定混凝土施工的硬化干缩长度。

1.2 确定混凝土施工中干缩区长度

在房屋建筑边界分析模型中,能够对需要浇筑的混凝土自身结构进行有限元划分,保证在浇筑施工前混凝土的整体数量,着重标记容易产生裂缝的部位,以此对不同施工阶段的硬化区域和干缩区域进行长度确定。混凝土受多种条件影响,在不同的搅拌方法和灌注时间中,均有可能造成混凝土开裂的可能,因此必须在对整体施工条件的统筹规划下,进行施工的合理调配。为保证建筑施工中混凝土在一定稳定状态下,按照分批次的运输方式进行混凝土的投放,在集中摆放的前提下对施工材料轻拿轻放,使得混凝土和施工楼层之间不存在测量偏差。

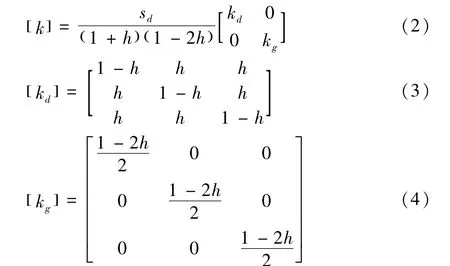

当混凝土材料制备完成后,无论其处于运输状态还是浇筑状态,都存在一定的硬化程度,使其表面形成干缩区域,为有效解决混凝土内外结构中发生的定量偏差,需要确定其硬化和干缩区域长度。以现阶段中国国内房屋建筑行业的设计标准来说,对建筑的高温区域长度设置了上限,尽管考察了在高温作用下的建筑短缩状况,但并不能实现对混凝土自身的硬化和干缩长度确定,所以对于直接确定了高温区域长度后,会形成的混凝土收缩控制问题,就必须加以分段或单独化解决。对于具有完全约束力的混凝土房屋结构,设置混凝土自身的弹性模量为q,表示在不同时间w内的形变量,其自身拉力强度设置为e,当混凝土进入干缩状态时对应的收缩温度,存在一定量的当量荷载,表达式为:

公式中:处于干缩状态状态时的收缩温度用u表示,其对应的当量荷载用r表示,在完全约束条件设定下,混凝土在收缩温度情况达到取值范围时,即可形成干缩区域形成开裂。而且在完全约束条件下混凝土开裂的程度,可以说与浇筑的长度不产生对应关系,能够直接通过当量荷载进行判断。但是一般施工条件均处于非完全约束条件下,对于现场浇筑的房屋建筑楼板,其开裂的当量荷载与承载墙的板长存在联系,因此必须把混凝土楼板的干缩范围限定在最大长度,即硬化干缩性的区域长度。在现有的区域长度范围,可以容许配筋量最大的部位存在裂缝,但却无法允许跨区域开裂,主要是此类型裂缝容易出现在钢筋截断处,对裂缝宽度不存在约束力,会造成扩展变化。根据划分好的可容许干缩区域进行混凝土浇筑,采用梯度温差养护的方式,管控混凝土浇筑施工的全过程。

1.3 梯度温差养护防止混凝土裂缝

根据混凝土自身结构单元的硬化和干缩区长度变化,可以了解到混凝土在浇筑施工中,存在一个硬化的过程才具备应力强度,需要在这一阶段进行养护。因此在混凝土施工时不能对其施加任何外力,保证在混凝土凝固的过程中,不存在人为方式下造成混凝土的浇筑墙体裂缝。由于混凝土在不同的温度下,会产生不一样的凝结速度,发生水化散热一系列问题,其中最主要的就是控制温度,按照梯度温差变化方式,将养护阶段分为两个部分:一方面在混凝土搅拌期间,注意施工的浇筑温度,在不同季节温度变化下,需要选择适宜的浇筑厚度。另一方面是混凝土浇筑施工后,要选择一定的保温材料进行保温,使其在稳定的温度下进行凝固,减少混凝土收缩引起裂缝的可能性。

在不同的季节变化下,混凝土进行房屋建筑施工时,存在不一样的裂缝产生趋势,在夏天处于高温状态下,混凝土进行施工准备的过程中,无论是搅拌还是铺设期间,其水化热释的量较大,一旦混凝土在高温条件下得不到及时的浇水养护,混凝土会产生失水收缩发生干裂。因此在进行浇筑施工时需要对不同阶段进行设置,一是在混凝土搅拌过程中,可以利用加水降温的方式,进行混凝土的局部冷却,使其浇筑温度能够保持在标准范围内。二是在温度较高的天气下,可以适当减少混凝土的施工浇筑厚度,利用多层次浇筑法进行房屋建筑层面的散热。三是通过房屋结构中设计的水管等通路,进行冷水灌注降温,使其浇筑的内外温度能够保持一致。

通过浇筑过程中对混凝土实际施工温度的控制,能够在不同气候条件下,保证混凝土内外结构的稳定性能,避免混凝土材料发生梯度的温度变化。对施工过程的把控能够有效减少干缩的几率,针对浇筑完成后的混凝土也要进行温度养护。在浇筑完成的12h内,必须在混凝土结构表面覆盖保温材料,其中普通水泥的养护时间不低于10d。一般是在混凝土表面覆盖一层模板,通过均等时间间隔地浇水养护,保持混凝土凝结过程中的水分,整个养护期间的最低温度不能低于混凝土使用期的稳定温度,最高温度不能超过干缩期的水分蒸发温度。至此在构建房屋混凝土浇筑边界分析模型的基础上,分析混凝土施工的有限元单元结构,通过不同的单元层次划分,确定混凝土施工中干缩区的长度,重点进行梯度温差养护,防治因施工问题产生的混凝土裂缝,完成房屋建筑工程施工中混凝土裂缝防治方法设计。

2 测试结果与分析

为验证此次设计的方法具有实际应用效果,能够在房屋建筑施工中,有效控制混凝土的开裂程度,采用实验测试的方法进行论证。此次实验的测试分为两个阶段,第一阶段测试防治方法的有效性,即在施工过程中是否能够有效控制混凝土的开裂,保证建筑工期的按时完成。第二阶段是测试防治方法的维持时间,即在不同的房屋使用周期内,墙体的开裂程度能够满足行业标准,延长建筑的使用寿命。

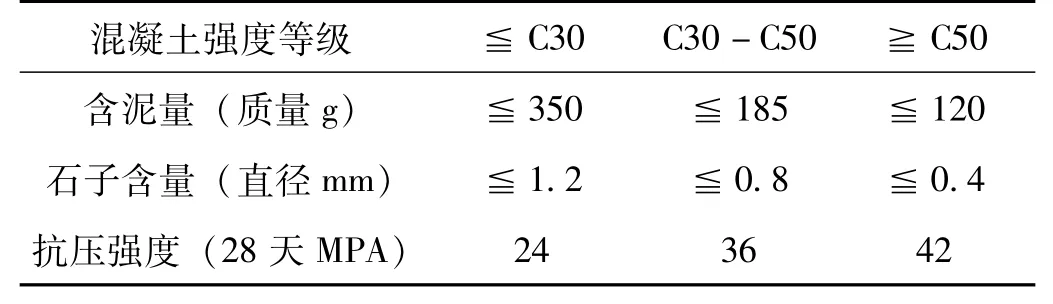

以某省实际施工的房屋建筑为测试样本,将其规划的建筑方案进行统一管理,在MATLAB测试平台中进行建筑施工模拟。为更加准确的验证本文方法的防治效果,对施工所用的混凝土材料进行设定,选择三种不同强度等级的混凝土进行测试,分别验证本文方法对其的防治效果。根据实际施工需求,在不同的房屋建筑结构中应用混凝土材料,每组配备的标准均具有合理性,按照单位立方米的混凝土强度,进行初始原材料配比,具体参数如表1所示。

表1 单位立方混凝土强度配比参数

根据表中内容所示,在制备的混凝土材料中,按照强度等级分为三类,均满足28d抗压强度值范围,其中最小抗压值出现在等级C30中,主要受水泥的含量限制。每组强度分类中石子的直径类型也不同,按照等级大小排列,使用的石子直径大小表现为等级越高直径越小。将配备好的混凝土材料的参数进行数据转换,上传至测试平台中,通过本文方法加以控制,完成建筑楼层施工的全过程。

混凝土的开裂主要受三个阶段影响,一是在运输储存途中,受温度和运输条件影响产生收缩,导致材料后期的抗拉强度降低,造成墙体开裂。二是在浇筑过程中受环境和手法产生干缩区域,在形成初始墙体结构承重中产生开裂。三是浇筑完成后没有做好养护工作,在用户使用周期内出现裂缝。本次先进行浇筑过程的开裂测试,以浇筑时间的变量设置施工周期为10d,整个浇筑过程中其混凝的拉力强度表示产生开裂的可能性,拉力强度低于60 MAP状态下,表示不会产生开裂状态。

在本文方法应用下,制备的三种混凝土材料在施工周期内,均能够保持低于60MPA的拉力强度,说明不会在施工初始阶段的墙体上产生裂缝。其中配比等级在C30~C50的强度中,对应的拉力值能够基本保持不变,维持在20MPA左右,具备更好的施工要求,具有实际应用效果。

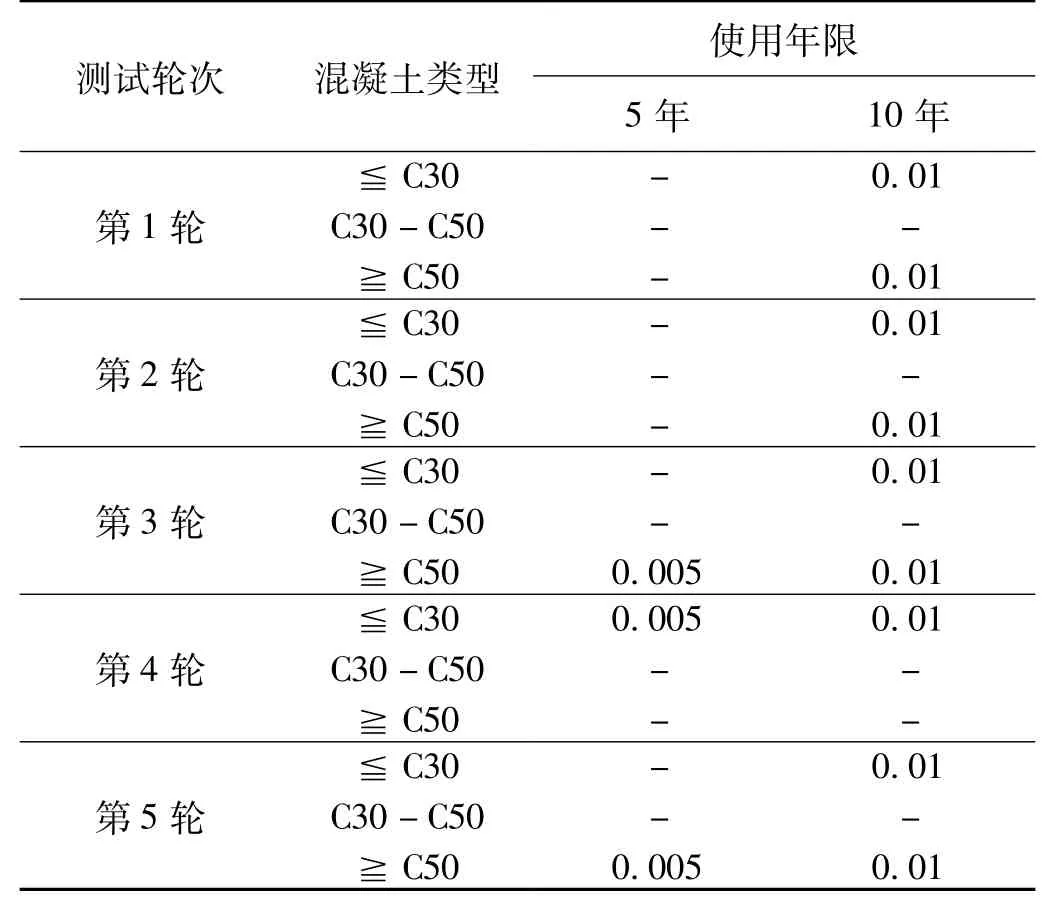

表2 不同使用年限下抗裂对比结果(mm)

为进一步验证本文方法具有更好的抗裂效果,在测试平台中模拟房屋的使用周期,以使用5年和10年作为测试标准,分别对三种混凝土进行抗裂比较。根据国家规定的墙体容许裂缝宽度,标准范围在0.05~0.1mm之间,进行多轮模拟测试,具体结果如表2所示。

根据表中内容所示,在使用年限为5年时,该房屋的墙体几乎没有产生裂缝,在使用年限为10年时,产生裂缝的宽度可以控制在0.01mm,符合国家的建筑行业规范,且远低于该标准,说明本文防治方法具有实际应用效果。

3 结语

本文在分析混凝土的自身结构的基础上,对其施工过程中产生的裂缝原因进行比较,通过浇筑过程中的单元标界设置,确定出混凝土的硬化干缩区域,并进行梯度温差养护,以此提出一种新的房屋建筑施工混凝土防裂方法。实验结果表明:在本文方法的应用下,能够对房屋建筑施工的混凝土材料,进行整个周期的有效控制。在施工阶段能够减少拉力强度变化,降低初始墙体开裂的可能性,施工结束后的不同使用阶段,其裂缝存在宽度也远远低于行业标准,具有广泛的应用价值。但由于本人时间有限,在进行测试中只能对较短的年限进行比较,所得结论具有一定偏差性。后续研究中会针对出现裂缝后的年限进行监管,测试在正常的房屋使用年限下,其开裂程度是否仍旧满足行业要求,为维护人们的财产安全提供科学理论支持。