巧设问题拓展 促进深度学习

2022-05-04陈华琴

陈华琴

摘 要:高中物理习题教学中,教师要善于借题发挥,让每道试题承载更多的功能,在对试题深度分析的基础上,采用问题拓展变化的方式,创设有效的教学活动,让学生主动参与规律、方法、技巧形成的过程,自主建构知识体系,教学中关注学生思维发展的过程及问题解决能力的培养,通过深度教学和深度训练,把课堂教学定位从知识立意转向思维、能力的立意。

关键词:问题拓展;深度学习;思维;能力

当前高中物理习题教学受课时紧张、习题量多等因素的困扰,课堂教学方式多数还是以教师大量讲授习题为主,导致学生长期被剥夺了思考的权利,陷入机械化的训练中,其思维也变得单一和僵化,缺少变通性和创造性。学生在进行了大量重复的习题训练后,却并没有真正理解和掌握知识的内涵和外延,这些习题在变换了情境或条件之后,学生依旧无所适从。普通高中物理课程标准中提出:“要从培养物理学科核心素养的视角审视习题教学的目的,应通过习题教学,使学生在科学思维、探究能力、实践意识、科学态度等方面得到有效提升[ 1 ]。”

深度学习理念下的课堂教学,以发展学生核心素养为目标,让课堂教学从注重结果转向关注过程,实现学生学习物理从借鉴、传承到质疑、批判、创新;让思维活动从低阶到高阶,探寻激发思维、培养思维品质、提升高阶思维能力的途径与方法[ 2 ]。下面以一道2021年八省联考物理试题教学为例,通过问题拓展教学,让学生的学习从碎片化走向结构化,融合习题资源、拓宽解题思路,培养学生科学思维能力,促进学生的深度学习。

1 呈现原题 深度分析

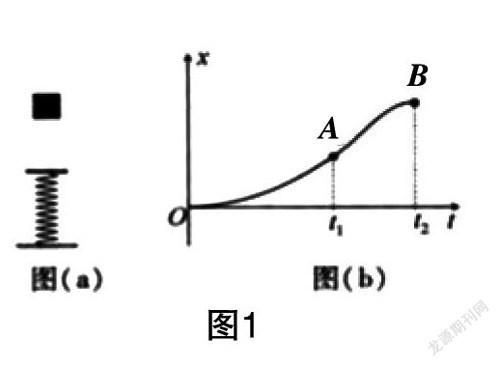

如图1(a),轻弹簧下端固定于水平地面上,上端连接一轻质薄板。一物块从正上方某处静止下落,落至薄板上后与薄板始终粘连。物块从开始下落到最低点的过程中,位移-时间(x-t)图像如图1(b)所示,其中t1为物块刚接触薄板的时刻,t2为物块运动到最低点的时刻。不计空气阻力,弹簧形变在弹性限度内。则

A.t2时刻物块的加速度大小比重力加速度小

B.t1-(t1+t2)/2时间内,有一时刻物块所受合外力的功率为零

C.t1-t2时间内,物块所受合外力冲量的方向先竖直向下后竖直向上

D.图(b)中OA段曲线为抛物线的一部分,AB段曲线为正弦曲线的一部分

1.1 考点分析

试题情境是探究物块下落压缩竖直放置的轻弹簧的运动过程,此物理模型是学生平时习题训练中经常会接触到的常规模型,主要考查的物理知识有牛顿运动定律、胡克定律、功率、 动量定理、机械振动等,要求学生具备较强的图像信息获取能力、推理论证能力和分析综合能力,学生要能根据图像信息确定物块运动的模型,通过科学推理解决问题,属于难度较高的试题。

1.2 错因分析

本题综合性强,学生未能准确分析物块运动过程及几个特殊时刻的合力变化,大部分学生无法把物块的运动过程和x-t图像中的信息准确对应分析,学生对做简谐运动物体的受力情况、运动情况比较陌生,对其运动的x-t图像的特点更是无法准确把握,部分学生对功、功率和冲量等基本概念的理解不到位。

基于以上分析,教师在教学中应引导学生着眼于知识的深层次理解,借助本题的问题情境,深度处理此类弹簧模型,对物块整个运动过程及特殊状态的相关物理问题进行拓展变化,带领学生超越浅层的知识学习,进入内在的逻辑思维过程分析和知识的意义建构领域,挖掘本题内涵的丰富价值,把课堂变成师生交往对话的场所,训练学生的思维。

2 问题拓展 深度教学

在习题教学中会碰到许多相类似的题目,这些试题所考查的知识、方法大同小异,教师可以把这些试题进行整合,在一道试题中拓展问题进行深度教学,问题的设置可以涵盖知识、方法的各个侧重点,涉及解题过程中的疏漏之处,学生在教师的引导下围绕具有一定深度的学习任务,积极参与、体验,深入探究错误的原因,教学中关注学生的过程性思考与理解性建构,让学习从碎片化走向结构化。

问题1:在(t1+t2)/2时刻,物块所受合外力是否为零?其速度是否最大?

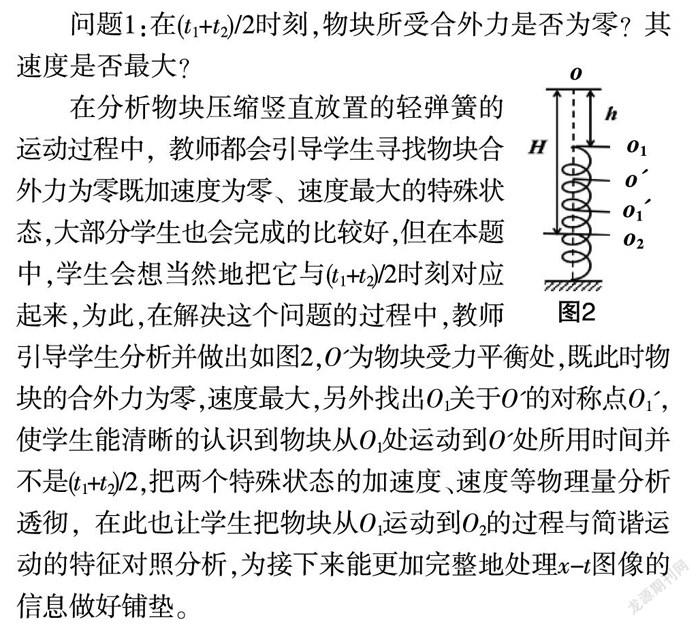

在分析物块压缩竖直放置的轻弹簧的运动过程中,教师都会引导学生寻找物块合外力为零既加速度为零、速度最大的特殊状态,大部分学生也会完成的比较好,但在本题中,学生会想当然地把它与(t1+t2)/2时刻对应起来,为此,在解决这个问题的过程中,教师引导学生分析并做出如图2,O'为物块受力平衡处,既此时物块的合外力为零,速度最大,另外找出O1关于O'的对称点O1',使学生能清晰的认识到物块从O1处运动到O'处所用时间并不是(t1+t2)/2,把两个特殊状态的加速度、速度等物理量分析透彻,在此也让学生把物块从O1运动到O2的过程与简谐运动的特征对照分析,为接下来能更加完整地处理x-t图像的信息做好铺垫。

问题2:在物块竖直下落的全过程中,其动能、机械能如何变化?

学生会经常接触到此类弹簧模型的相关试题,有专项考查力的分析、运动情况分析、图像或能量转化等相关问题的,若教师不做系统的归纳,在完成试题后,学生对此类问题仍然是理解不全面、知识架构不完整、处理问题的方法不灵活,其思维仍处于零散的、碎片化的状态,为帮助学生建构更加完整的知识体系,教师应在问题2的基础上挖深、讲透,可以引导学生完成表1,把物块的受力情况、运动情况及能量转化之间的关系一一呈现对比,使学生对物块整个运动过程的力、运动及功能关系的理解更清晰、透彻。

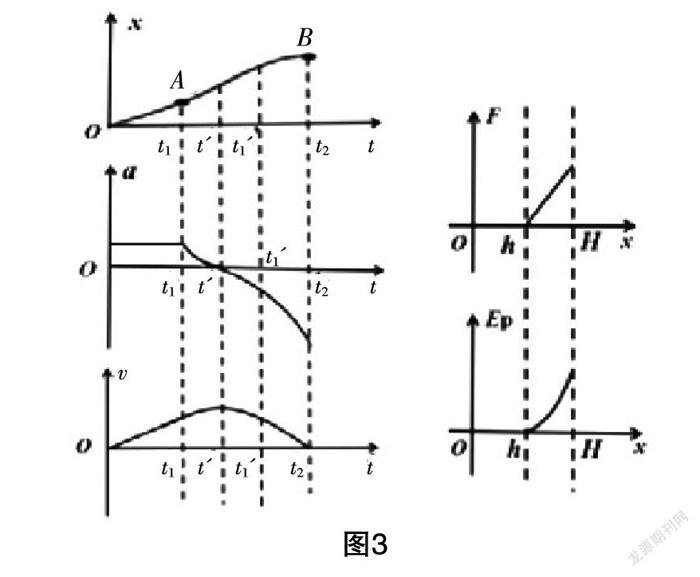

问题3:试做出物块下落过程中a-t、v-t、F-x、Ep-x图像。

物理教学中,借助图像分析、探究物理规律是一种重要手段。图像能形象、直观、简洁地展现物理状态,清晰地表达物理过程,使复杂问题简单化。因此,在教学中充分挖掘本题图像的教学功能,在x-t图像信息的基础上,用数形结合的思想进行逻辑推理、分析、评价,带领学生分析并能自主完成如圖3,突出图像建构过程的探索,突破所遇到的问题、质疑和矛盾,把物块运动的动态变化过程清晰地呈现在图像中,使学生对简谐运动的力学特征、运动学特征,对竖直弹簧模型的功能关系有更深刻地理解,在此过程中有效培养了学生的推理论证能力、分析综合能力以及运用数学工具解决物理问题的能力。

问题4:试分析物块向上运动过程中加速度、速度的变化情况及功能关系。

以问题4拓宽物块运动过程,应用以上思路、方法、思维过程,通过学生自主讨论的方式,围绕问题拓展分析,让学生对物块向上运动与向下运动的过程进行比较、分析、判断和评价,在讨论释疑中理清解决问题的思维方法,通过师生间、生生间的观点碰撞培养能力、提升素养。

教学中可结合以下例题,对弹簧恢复原长过程中的运动情况及功、冲量、功率等重要物理概念进行分析、理解、应用,使学生对此类弹簧模型的认识更加系统、完整的同时,通过学生的自主参与、体验,让他们在感知体验中拓展思维的深刻性,在交往研讨中发展思维的批判性,在探究应用中扩展思维的创新性,促进逻辑推理能力的发展和知识的意义建构。

【例题1】小明将圆珠笔中的复位轻弹簧一端套上笔帽,另一端固定在水平桌面上,他把笔帽竖直下压后迅速放开,笔帽被弹起离开弹簧后会继续向上运动。忽略笔帽与弹簧间的摩擦及空气阻力,在弹簧恢复原长的过程中

A.笔帽始终做加速直线运动

B.弹簧对笔帽的冲量和对桌面的冲量大小相等

C.弹簧对笔帽做的功和对桌面做的功相等

D.笔帽克服重力做功的平均功率小于弹簧弹力对笔帽做功的平均功率

在习题教学的过程中拓展设置问题,通过解决一道题来强化相关重要知识点或思维的盲点、误区,从而打开学生学习与内部发展的转换过程,内化知识、强化能力,使学生的学习达到融会贯通的程度,使其思维获得有意义的发展,避免学生陷入题海,有效提升课堂教学效率。

3 迁移应用 深度训练

习题教学要关注问题解决的长效性,注意讲后训练与教学内容的关联度,将所学的知识内容、思维方法、体系、能力等在新的问题情境中迁移应用。教学中可以设置与例题2类似的一系列试题进行训练,把学习内容进行有机整合,学会迁移应用和创造性地解决实际问题,学会过程的建构反思,实现对知识、方法、思想的有效提升,促进深度学习。

【例题2】重2 N的小球从竖直放置的轻弹簧上方竖直下落,它刚接触弹簧时的速度是5 m/s,此后其速度v和弹簧缩短的长度Δx间的关系如图4,A为曲线的最高点。弹簧形变始终在弹性限度内。在小球向下压缩弹簧的整个过程中。

A.小球的动能先变大后变小

B.小球的机械能先增大后减小

C.小球受到的最大弹力为12.2 N

D.小球速度最大时受到的弹力为2 N

4 结束语

在习题教学过程中,教师应通过对知识的完整处理,使关联知识结构化,触及物理知识的内核和学科本质,引导学生走向意义的、系统的理解和掌握,走进学生思维和情感的深处,通过教师的深度教学,训练学生的深度思维,促进学生的深度学习,把课堂教学目标从以知识为中心转向以发展学生核心素养为中心。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]徐波.深度學习与深度教学研究概述[J].中学地理教学参考,2017(5):10—12.