中国古代吹管乐器溯源

2022-05-02蒋薇

文 图/蒋薇

三四千年前的上古时期,华夏就以礼乐通神、治国、教化民众,辉煌的音乐文明孕育出众多形态各异的乐器。《周礼·春官·笙师》载:“笙师掌教龡竽、笙、埙、龠、箫、篪、篴、管、舂牍、应、雅,以教祴乐。”这些乐器承载着先民的智慧,为现今民族乐器的滥觞,它们在历史长河中各领风骚、历久弥新。

《周礼》所载的“龠、箫、篪、篴”是中国吹管乐器笛箫的前身,均为无簧吹管类乐器。无论竖吹、横吹、斜吹,还是单管、编管,它们都用口腔吹出成束气流,以斜面的角度吹入管状乐器的吹口端,从而产生边棱振动,在管内形成音波,并以横开的音孔缩短管长,发出与管长相应的音高频率。

笛箫在中国传统乐器中的地位举足轻重,因其极具表现力的音色和极强的艺术感染力,常常居于乐队的首位。历经数千年的斗转星移,周代的龠、箫、篪、篴发生了怎样的流变?这里尝试通过梳理出土文物,查证历代文献,比对传世的图画、石刻等,厘清源流,一探民乐吹管的古往今来。

“龠”之溯源

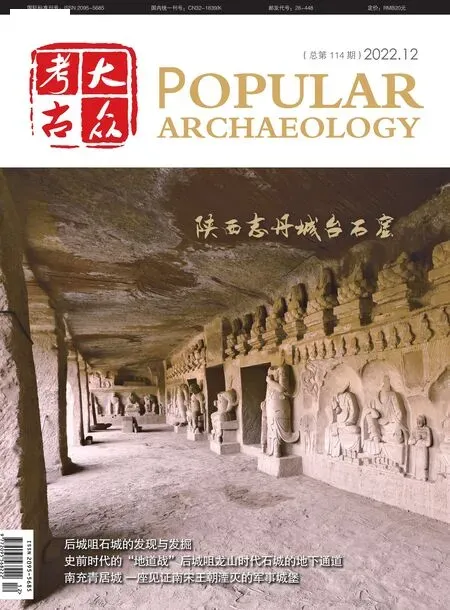

明代韩邦奇《恭简公志乐》之“周舞”图

史载,夏朝有皇家乐舞《夏籥》(又作《夏龠》,又名《大夏》,“籥”“龠”读“月”音),用以歌颂大禹功绩。《吕氏春秋·古乐》曰:“禹立,勤劳天下,日夜不懈,通大川,决壅塞,凿龙门,降通潦水以导河,疏三江五湖,注之东海,以利黔首。于是命皋陶作为《夏龠》九成,以昭其功。”《礼记·仲尼燕居》中记:“下管《象武》《夏籥》序兴,陈其荐俎,序其礼乐,备其百官,如此而后君子知仁焉。”东汉郑玄注:“《象武》,武舞也;《夏籥》,文舞也。”唐人孔颖达疏:“《夏籥》谓大夏文舞之乐,以《象武》次序更递而兴。”

《夏籥》得名于表演时舞者手中拿着的“龠”,它是一种目前只见于史籍中的笛箫类吹管乐器。据载,龠由西方伊耆氏传入中国。《礼记》称:“苇龠,伊耆氏之乐也。”关于龠的音孔,历代各家所说并不相同。三国魏张揖《广雅》曰七孔;汉代《毛诗故训传》曰六孔。其后,东汉郑玄注《周礼》、晋郭璞注《尔雅》均说是三孔。明朱载堉《律吕精义》中说:“籥、龠二字,本是一器。”从图像资料中可知,龠为单管,竖吹,有三孔和六孔两种,吹口一端有豁口,颇似现今流行的箫。笔者认为,早期的龠或为三孔。依据《周礼·春官》“龠师掌教国子舞羽、龡龠”的记载,龠舞者应是一手舞羽,一手吹龠的,一只手兼按六孔似不易掌握,据此推断,初时龠三孔较为合理。随着乐律和乐器的发展,后世又产生六孔等多孔龠。只是这些龠都被后来的其他笛箫类吹管乐器替代,慢慢遗失在了历史的长河中。

“箫”之探幽

“箫”,即“箾”。《尚书·虞书·益稷》曰:“箫韶九成,凤皇来仪。”意思是韶乐轮番演奏九曲后,凤凰翩翩起舞。孔子闻《韶》,“三月不知肉味”,是音乐欣赏中的千古佳话。《韶》即乐舞《箫韶》的简称,传说是舜时的宗教性乐舞,在周朝被奉为宫廷雅乐中的杰出代表,它以当时流行的箫为主要伴奏乐器而得名。那么,彼时的箫为何物?

长子口墓出土骨排箫M1:112

《世本·作篇》云:“箫,舜所造。其形参差象凤翼,十管,长二尺。”《广雅·释乐器》云:“箫,大者二十四管,无底;小者十六管,有底。”朱熹《朱子语类》说:“今之箫管,乃是古之笛,云箫方是古之箫,云箫者,排箫也。”据考,至少在唐代以前,箫还是一种编管乐器,即今天的排箫。元明以后,为了区别于单管的洞箫,才最终将其定名为排箫。

如今的箫又称洞箫,是单管、无底、有6—8 个按音的指孔,与排箫是截然不同的两种吹管乐器。排箫是将若干同种材质的管状物按一定顺序排列固定起来的整体乐器,每支管的内部均用软物堵住,分别构成独立的吹管。吹奏时,气流从吹口上方进入管中,在管的内腔中震动而产生乐音。

1997 年河南鹿邑太清宫镇长子口商末周初长氏贵族墓出土的5 件骨排箫是目前发现最早的排箫实物。这些排箫由长度递减的禽类腿骨制成,其中保存最完好的M1:112 为13 管,最长管32.7 厘米,最短管11.8 厘米,出土时管身有带子束管的痕迹,现藏于河南省博物院。

淅川下寺一号楚墓出土石排箫

曾侯乙墓出土竹排箫

此外,目前还发现不少其他材质的排箫实物,如河南淅川下寺一号楚墓出土了一件2500 年前用整块汉白玉雕琢而成的13 管石排箫。曾侯乙墓出土了2400年前的2 件竹排箫,它们形似凤凰一翼,都是由13 根长短不同的细竹管依次排列,用竹丝缠缚而成,表面饰有黑底红色三角回纹的漆绘。这2件曾侯乙墓排箫,形制相同、管长有别,是一对“雌雄箫”,刚出土时,在没有脱水的情况下,有8根箫管尚能吹奏出乐音。

据考古出土资料和文献资料可知,中国是排箫的发源地,南北朝、隋、唐各代的宫廷雅乐中,排箫都占有重要位置。遗憾的是,清代中后期,或因战乱,它逐渐销声匿迹,传统演奏技艺并没有传承下来,只能由我们不断挖掘和复原。

“篪”之索隐

《诗经·小雅·何人斯》中“伯氏吹埙,仲氏吹篪”的记载,反映了“篪”这种乐器在春秋时期就已存在。宋代《太平御览》引《五经要义》载:“篪以竹为之,六孔,有底。”宋陈旸《乐书》亦载:“篪之为器,有底之笛也。”

1978 年曾侯乙墓出土的2 支篪是目前仅见的实物,它们是一对雌雄篪,均由单节苦竹制成,外形基本完好,内壁稍有腐烂,全身髹漆,器形和纹饰基本相同,局部和尺寸略有差別,均为吹孔在上的横吹单管乐器。其中一支两端封闭(有底),一端以自然竹节封底,一端以物填塞,全长29.3 厘米,径约1.9 厘米,在管身一侧近两端处,各开一椭圆出音孔,在与吹孔、出音孔呈 90°的管身另一侧条形平面上并列开5 个指孔。

图①长沙杨家湾6号墓出土作乐木俑

图② 曾侯乙墓出土篪

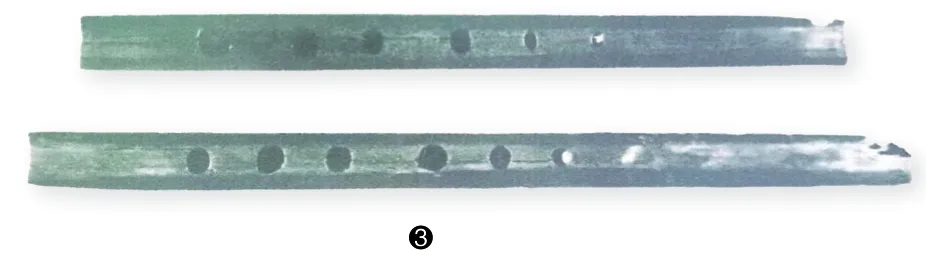

图③马王堆汉墓出土篴(《中国古代乐器》,文物出版社,1983 年)

根据吹孔的位置和整体构造,篪的演奏方法或许有多种。从长沙杨家湾6号墓出土作乐木俑和山东南武阳汉元和、章和年间(84—88 年)画像石来看,吹奏时可能是双手掌心向里,篪身放在大拇指、食指之间,吹孔与出音孔向上,左手食指、中指、无名指分别按一、二、三孔,右手中指、食指按四、五孔。从晋人郭璞对《尔雅·释乐》的注中可知,最晚在晋代,篪的吹孔已改用一个高出管身1寸3分(约4.3 厘米)的“翘”(即后来所谓“义嘴”)吹奏。汉魏六朝以后,随着清商乐的兴起,篪成为吴声的主要伴奏乐器。隋唐时,篪仍是宫廷音乐的主角之一。宋以后,随着雅乐的失传,篪逐渐退出历史舞台。

“篴”之解惑

“篴”,《周礼·春官·笙师》中郑玄注“杜子春读篴为荡涤之涤,今时所吹五空竹篴”,他延续了西汉末年杜子春的说法,认为篴即东汉时流行的五孔竹笛。东汉刘熙《释名·释乐器》曰:“篴,涤也,其声涤涤然也。”明代朱载堉认为篴与当时的笛是同一物,其《律吕精义》中载:“盖篴与笛音义并同,古文作篴,今文作笛。其名虽谓之笛,实与横笛不同,当从古作篴以别之可也。尝考古制籥、篴二物,大同小异:籥之吹处,类今之箫;篴之吹处,类今之楚(即古代笛箫类吹管乐器,竖吹或斜吹)。吹处不同,此所以异名也。”这里说的笛应该不是后世出现的横笛,而是一种竖吹的管乐器。朱氏认为籥和笛几乎没有分别,只是吹孔设计不同,他指出:“篴制与籥全同,唯吹处与籥异,上端比籥长出五分,以木塞之,其木后畔微削,使通气于吹孔,吹孔在篴之后,其制即今所谓楚者是也。”由此可见,直到明代,笛仍有竖吹的,与如今的箫异曲同工。值得一提的是,古代实际上是既有竖吹之笛,也有横吹之笛。1973 年,马王堆汉墓就曾发现过2 支竹制横吹单管多孔乐器,一支长24.7 厘米,另一支长21.2 厘米,均是正面6 个音孔,侧面1 个吹孔,吹孔与按音孔呈90°直角。墓内记有陪葬品的竹简上,记有“篴”。以此可见,今天笛子的模样在汉代就已成形。

由于中国历史悠久、地域广袤、民族众多,加之古时交通不便、交流不易,文献资料记载、留存颇难,所以吹奏方式不同的笛箫类吹管乐器的名称一直存在通用、混用、代用、误用的情况。

西周时期,中国形成了独有的以制作材料为依据的乐器分类方法,即“八音”分类法。据《周礼》记载,“八音”为金、石、土、革、丝、木、匏、竹。

有一种葫芦叫匏瓜,古人曾用干老的匏瓜制成乐器,即匏类乐器。匏类乐器基本上都是簧片乐器,包括笙和竽等。

其他乐器

“竽”“笙”,同为簧片乐器族内的多管吹孔簧鸣乐器,两者形制相仿,竽大笙小,皆属周朝“八音”分类法中的匏类乐器,是如今笙的鼻祖。

“埙”,大多为陶土烧制,一般是圆形或椭圆形,最初只有一个吹口,有音孔,而后慢慢增加演变为六孔、八孔、十孔等。“八音”中,埙属于土类乐器,古人谓之“立秋之音也”,在远古乐队中起到充填中音、和谐高低音的作用。埙在很长一段时间曾淡出中国音乐的舞台,不过近年来,我们又见到了它的身影。

“管”,在现代仍有名称极近的乐器—管子,是一种双簧哨嘴类的吹管乐器,据考为西域传入中原,古称“觱篥”(或“筚篥”)。春秋、秦汉的文献中均有“管”的文字记录,如《诗经·周颂》言:“箫管备举。”不过这些文献从未提及此时的“管”是否有簧片发声,《宋书·乐志》中云:“《月令》:‘均琴、瑟、管、箫。’蔡邕章句曰:‘管者,形长尺,围寸,有孔无底。’其器今亡。”加之,目前还未有考古实证,所以我们尚无法判断当下的管子和“管”的渊源。

“舂牍”,是竹制的打击乐器,大的长2—2.3 米,小的长0.3—0.6 米,凿通,两头开孔,筒身绘彩画,演奏时双手持以杵地,如使舂杵,后逐渐被拍板取代。“应”,是带有椎的小鼓,撞地以发声。“雅”,是一种打击乐器,《周礼·春官·笙师》中郑玄注“雅,状如漆筩而弇口,大二围,长五尺六寸,以羊韦鞔之,有两纽,疏画”,也是一种鼓。它们都不是吹管乐器。

从现有实物和史料中可知,各式各样的吹管乐器至今已有9000 年的历史。这些乐器的诞生与发展遵循着从简单到复杂、从初级到高级、从不定音高到确定音高、从音列简洁到音列繁复的过程及规律。从古至今,竽、笙、埙、龠、箫、篪、篴、管曾争相辉映,而后又与来自西域的音乐文明交融共存,和鸣奏响着华夏古韵,一起见证了中华文明的繁荣昌盛,也为穿云裂石的神州管乐奠基了基础。虽然它们中的大多数已经散落在陈年古籍的文山字海中,可是考古工作的推进终将使其得以重见天日。无论曾经的称谓和形制如何,它们都将继续为中华吹管乐器的未来提供源源不断的动能。