黄河岸边 云间城开 后城咀石城的发现与发掘

2022-05-02党郁孙金松

文 图/党郁 孙金松

北方地区长城沿线在龙山时代有很多石城,著名的如石峁、后城咀、碧村等,石城出现的年代可早到庙底沟二期文化之初。内蒙古小沙湾、陕北吴堡后寨子峁遗址应该是北方地区最早出现的防御性城址。

龙山文化年代为公元前2500—前1800 年,首先发现于山东城子崖遗址,其分布范围包括山东全境及江苏、安徽北部,河南东部的部分地区。陶器以泥质灰黑和黑陶为主,轮制技术应用普遍;玉器镂雕和绿松石镶嵌技术高超;农业发达,广泛种植粟、黍、水稻;社会等级分化明显。

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。九曲黄河蜿蜒流淌,一路奔袭冲刷出多少古老的历史。这条被称为母亲河的大河两岸古往今来留下了不计其数的古城、关隘,以及烽烟四起的战场。饱经风霜的河谷沟壑纵横,诉说着黄河两岸先民艰难不屈的历史。

内蒙古清水河县后城咀石城就默默伫立在南流黄河东岸约20 公里外的浑河(黄河二级支流)北岸。通过临河陡峭的绝壁和绝壁下滔滔的河水,可以想象4000 多年前这座万仞孤城绝壁伫立的恢弘气魄。4000 年的沧桑巨变,石城成为掩埋在黄土梁下的荒凉土石埂,石块被人一一拉走成为砌墙的材料,失去了昔日光彩,沉寂数载。直至今日,在一群考古人的不懈追索中,慢慢展现出4000 年前的光华。

揭开迷雾

1990 年,内蒙古自治区文物考古研究所在配合丰准铁路建设考古调查中发现了后城咀遗址,对其进行试掘,清理出土一批龙山时代早期至战国的文化遗存。当时虽找到了石墙的线索,但对城址的整体布局和文化内涵不甚了解。

2005 年,内蒙古文物考古研究所在开展国家文物局重点项目“河套地区先秦两汉时期人类文化、生业与环境”子课题“浑河下游地区区域性考古调查”的过程中,对城址石墙进行了全面的调查、测绘、航拍及试掘。结合调查区域内发现的其他石城,首次明确了后城咀石城的分布、文化内涵及基本结构,并明确城址面积达138 万平方米,是内蒙古中南部地区已知面积最大的龙山时代石城。

2006 年,考古队在石城内部进行了试掘工作,清理出土一批具有龙山时代典型特征的半地穴白灰面建筑、灰坑、窖穴等遗迹和陶、石器等。并在石城临近浑河的坡下东墙内发现沿坡势修筑的呈阶梯状层层延伸的石护坡墙体。

2010 年,内蒙古文物考古研究所与国家博物馆遥感考古中心开展无人机航测工作,通过全方位的航空影像资料确认了后城咀石城内外城的复杂结构,其城门区域内存在瓮城、马面等防御设施。城门防御体系极为严谨,应属中国古代城市防御体系的最早形态。

2019 年至今,根据国家文物局“十三五”期间重大工程“考古中国—河套地区聚落与社会研究”内蒙古区的考古规划,内蒙古文物考古研究所对后城咀石城进行了主动性考古发掘,累计发掘4000 余平方米,揭露出由主城墙、主城门、马面、瓮城通道及两侧墩台、瓮城内建筑台基、瓮城外壕沟、内外瓮城间地下通道等组成的城防体系。此外,发掘区内除出土大量典型龙山文化陶器、石器、骨器外,在瓮城内壕沟、台基下祭祀坑内还集中发现了猪下颌骨及埋藏玉器的现象,进一步明确了后城咀石城是目前内蒙古地区发现的规模最大、等级最高的龙山时代古城。

石城全貌

后城咀石城占据了浑河与两条冲沟夹成的坡地,地理单位的独立性极为明显。东、西两侧冲沟分别迂回环绕至坡体北部,并逐渐变窄、变浅。主城墙依地势沿冲沟修建,全长约8 公里。从坡地制高点望去,如同两条巨蟒蜿蜒直入浑河绝壁。遥感航测结果表明,由东、西两侧冲沟夹合而成的坡地内还有两条整体呈圆弧形的小型冲沟(有可能是经人工修整的自然冲沟),这两条小型冲沟将整个台地分割,形成内城、外城结构。经地面调查、航拍和局部勘探,考古队发现城内除存有数量不等的台基建筑、房址、灰坑等遗迹,主城墙西部断崖处还有少量石板墓,但因水土流失严重已经浮于地表之上。

进出石城的唯一通道处于石城北部制高点处,距两侧冲沟100—200 米。此处属后城咀石城所处地形最难防御处,为加强防御修筑了城门、马面、瓮城等设施并构造了一套严密的防御体系。此外,通过区域性考古调查,考古队还在浑河对岸发现另外2 座小型石城,一座较早,未见马面等复杂的防御设施;另一座与后城咀石城大致同时,仅做过试掘,发现有马面,但形制、规模都差异较大。这2 座石城是拱卫后城咀石城的小城。

第一道防御体系

后城咀石城的第一道防御体系由外城主城墙、主城门及两侧的马面建筑构成。

后城咀石城全貌

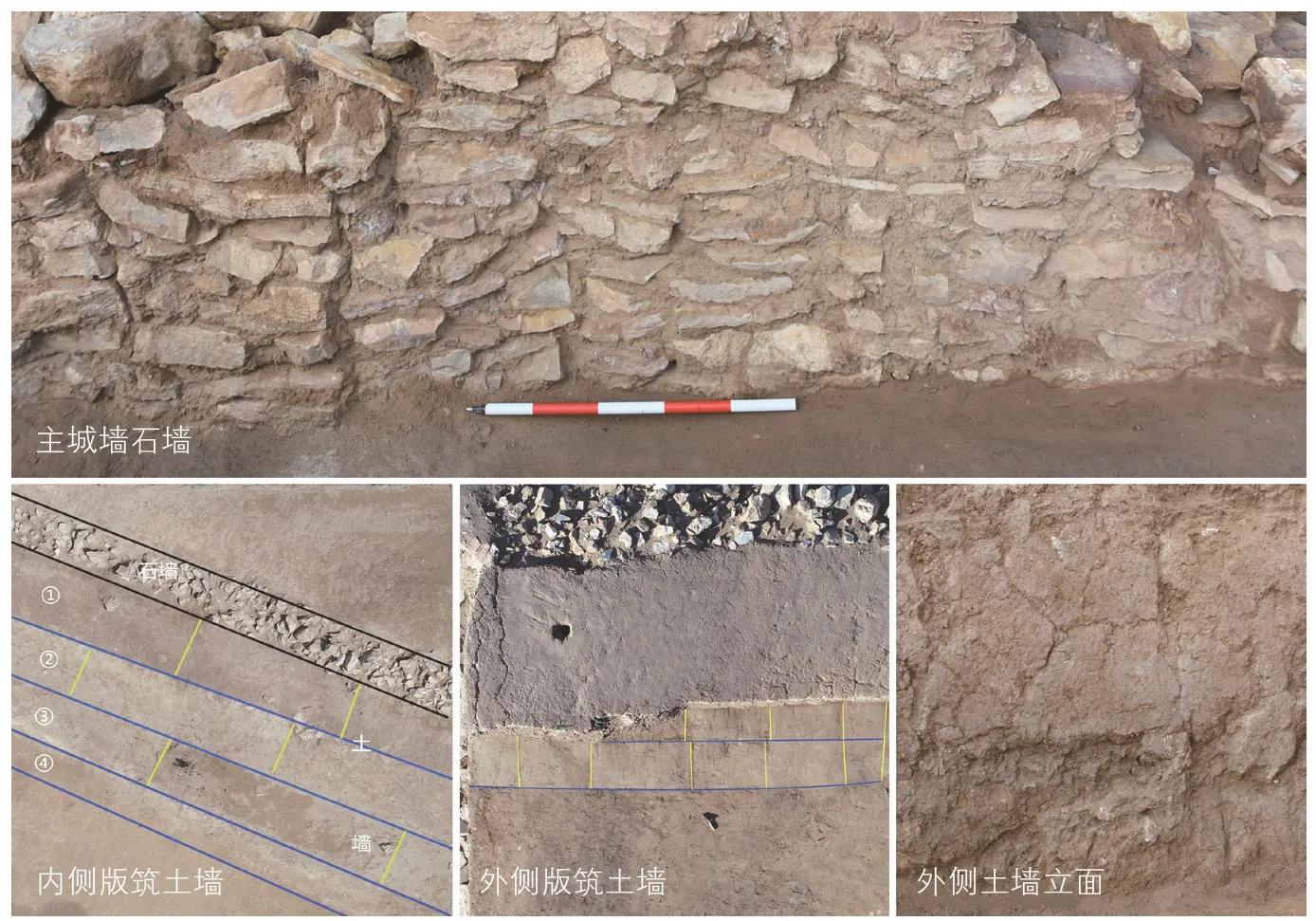

主城墙为石块层层垒砌而成,内、外两侧均有夯土版筑而成的土墙,其中内侧呈斜坡状,外侧呈垂直状,形成石芯夯土复合结构。城墙整体较宽,其中一段底部可达6—7 米,上端宽5—6 米的城墙顶部被当地村民当作乡村公路使用。经考古发掘的部分城墙保存状况不佳且破坏严重,两侧夯土墙虽保存较好但内部石块大多被村民挖走。石墙宽1 米左右。外侧夯土墙制作较为规整,立面平齐,为由内及外、由下至上分块版筑而成,宽1.5—2 米。内侧夯土墙呈斜坡状,以便从城内登上墙体或附属马面等建筑,斜坡面上清晰可见逐层、逐块的夯筑痕迹,皆为土质较为纯净的黄褐色、红褐色生土或胶泥土,单层高1—1.2 米,墙宽0.5—1.5 米。

主城门开于北侧城墙之上,东、西两侧分别对称营建有马面建筑,相距城门约20 米。

主城墙建筑特点

主城门全景

两座马面形制、大小、结构基本一致,平面形状皆为长方形,凸出于主城墙墙体之外。1号马面东、西两侧墙体直接与主城墙内石墙相接。2号马面两侧墙体接于主城墙外侧夯土墙之上。马面三面墙体呈闭环状,营建先后次序极为清晰。马面内外随处可见的大面积红烧土痕迹和成片的木材倒塌堆积、大量木炭等,无不显示出其最后的毁弃原因。目前,考古队尚未将马面内部全部堆积清理完毕,但顶部出现的碳化木料及大量木炭,告诉我们其上部应有一套较为复杂的木架结构,尤其是部分踩踏面上柱洞及洞内残存木柱,证实了考古队关于马面为中空、上部存木质梁架的推断。

主城门整体呈外凸长方形,两侧由石墙、土墙共同构成。土墙底部有对称分布的柱洞,柱洞内残存断裂碳化的木柱。两侧墙体中部为直进式的门道,门道踩踏面上残存大量的倒塌木柱和红烧土痕迹。这种城门结构,与已知的河套地区龙山时代城门结构完全不同,却与河南郑州望京楼商代东一城门结构极为相近,只是晚期此类城门底部为夯土,门道两侧对称木柱更为厚实、密集。这一结构与《清明上河图》中的城门相似,推测应为地栿。北宋《营造法式》卷三“地栿”条载:“造城门石地栿之制,先于地面上安土衬石……其上施地栿,每段长五尺,广一尺五寸,厚一尺一寸;上外棱混二寸;混内一寸凿眼立排叉柱”,梁思成注:“城门石地栿,是在城门洞内两边,沿着洞室脚敷设的。宋代以前,城门不似明清城门用砖石券门洞,故施地栿,上立排叉柱以承上部梯形梁架。”

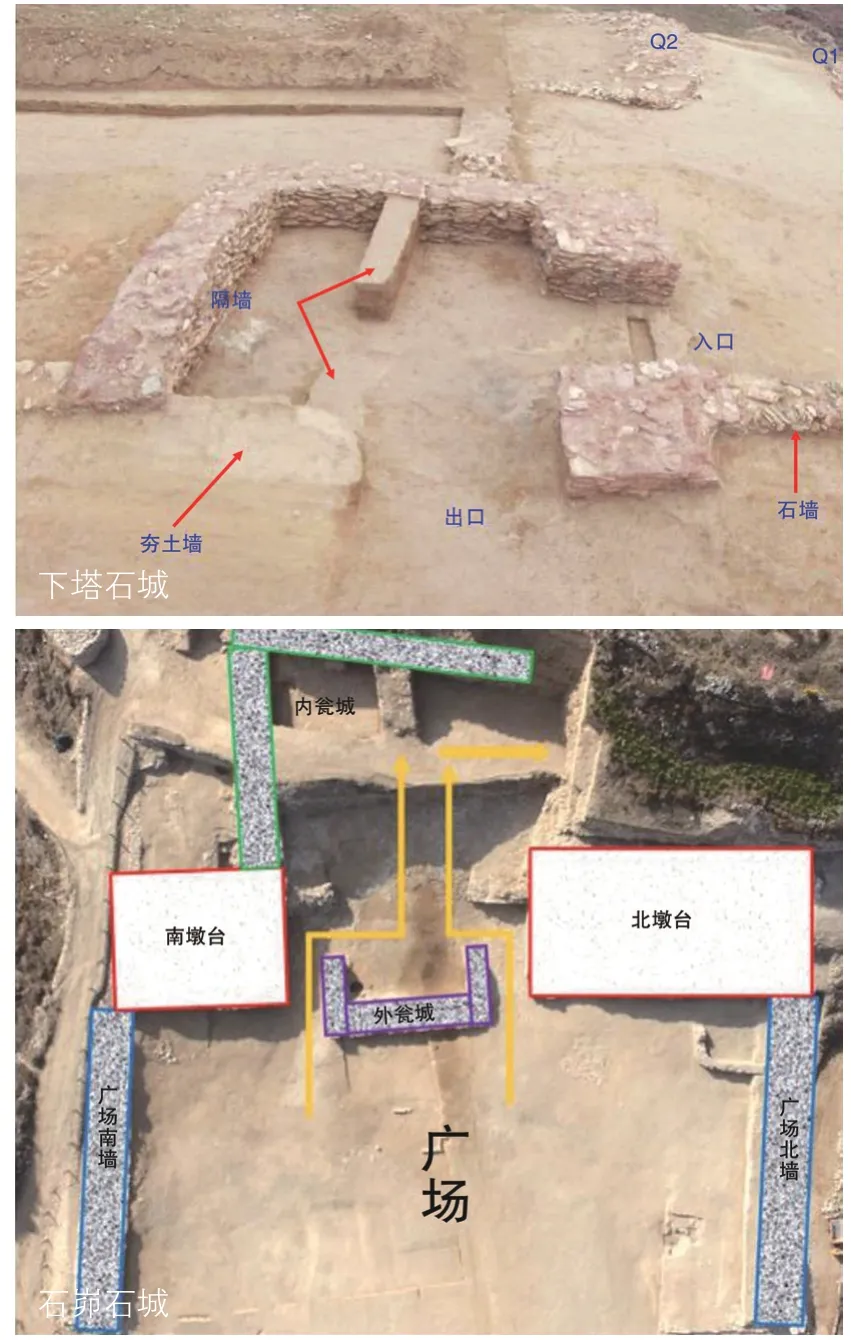

下塔石城、石峁石城的城门结构

“地栿排叉柱”形式的城门目前在河套地区龙山时代石城中属首次发现,以往发掘的下塔石城,其3 处城门皆为长方形建筑,在相邻的两墙体上开有缺口,地面上有木柱和木门的痕迹,形成曲尺形出入方式。石峁石城严密的城门防御体系也是曲尺形的出入方式。

双瓮城防御体系

双瓮城防御体系是后城咀石城最大的特色,也是防御体系中最为严密、复杂的部分。从建筑遗迹讲,由两侧接于外城主城墙上的墙体Q2、壕沟G1 及Q2 上附属的数个台基、瓮城通道、通道两侧墩台共同组成了后城咀石城的第二道防御体系。从建筑整体形态看,第二道防御体系与外城主城墙合围而成的半月形区域,实则为一瓮城。鉴于第三道防御体系亦形成一个瓮城结构,故我们将此瓮城称之为“内瓮城”。内瓮城城墙与主城墙构筑技法相同,并凭借地势与建筑形成内高外低的整体态势—在地势较低的墙体外侧挖掘深2 米、宽5 米左右的壕沟;在地势较高处垒土砌筑石墙——沟底与墙体落差达6—7 米,远观异常雄伟。其上散落的若干建筑台基和瓮城通道两侧墩台建筑方法皆为石板垒砌与夯土版筑结合而成,建筑单体之间彼此相连,结构大致相同,内部中空可以活动。建筑之间功能分工明确但又紧密结合,一方面形成一条对外严密的防守线,另一方面又共同拱卫着内瓮城独立的活动区域,内外兼收,攻防兼备。

第三重防御体系的土坯式台基建筑

此外,考古发掘表明,内瓮城城门位置经历过2 次较大的改动,且主要围绕瓮城墩台进行。瓮城两侧墩台位于半圆形内瓮城底部正中,呈东西向相对而立。虽均为土石混筑结构,但体量形制不甚相同,西侧墩台体量较小,实心,属瞭望性质建筑;东侧则相对较大且内部存有隔墙等附属建筑,形成可以活动且出入自由的空间。东、西两侧墩台之间残存少量墙体痕迹,我们推测内瓮城早期城门主要由东墩台建筑及前端2 个小型石构建筑组成,建筑之间形成曲尺形出入通道,先民通过壕沟上的浮桥后,依规划布局形成的曲尺形道路从东墩台两侧进入瓮城内部。至偏晚阶段,东、西两墩台之间隔墙被打开,形成较宽的内瓮城晚期城门。

第三道防御体系由壕沟G2、墙体Q3、墩台、墩台间形成的瓮城通道及外围土坯台基等建筑组成,此道防线与第二道防线之间形成“外瓮城”部分。相较于第二道防线,其作为后城咀石城最外围的一重防御设施,整体布局结构不甚规整,略显单薄。瓮城墙体外侧并立东、西相对的实心马面,其间留有用于进出的通道。壕沟位于瓮城墙体内侧,恰与内瓮城墙体、壕沟设置相反,壕沟中部存一原生土通道与马面间通道相连,形成出入外瓮城的道路体系。值得一提的是,外瓮城内部极为空旷,不见任何建筑遗迹,其石质墙体所使用的建筑材料为红色砂岩,与一般常用的灰白色岩体不同,虽颜色鲜亮但结构极为松散,这种建筑习俗可能与内侧壕沟底部多见猪下颌骨、玉器共出现象有关。

原有考古材料表明,用玉器与猪下颌骨祭祀的现象在内蒙古中南部地区出现较晚,后城咀石城的相关发现改变了学界的认知。众所周知,使用猪下颌骨随葬的现象在新石器时代墓地中较为常见,齐家文化、龙山文化、甚至长江流域诸考古学文化中均有此类现象。与后城咀石城基本同时期的陶寺、石峁遗址中很多土坑竖穴墓的壁龛,发现数量不等的猪下颌骨,其中数量最多的可达100 余个,且出土猪下颌骨的墓葬多见玉器,可见其应为墓主财富与地位的象征。猪下颌骨目前仅见于后城咀石城外瓮城的壕沟之内,多与玉器共存,虽出土地点不同,但其映射的文化因素背景则明显趋同。

第三道防御体系最外围存有一座由红色砂岩石包边、内以土坯垒砌的实心台基建筑,这是内蒙古中南部地区目前发现最早使用土坯垒砌的建筑。从目前考古发现看,中国境内自新石器时代晚期始,陕西、河南、山东等地的龙山时代遗址中开始大量出现成熟的土坯墙,如河南安阳八里庄龙山遗址、安阳后岗遗址中的圆形房屋,山东尧王城的方形土坯房屋等。这些遗址在使用土坯的同时,并存大量版筑夯土墙、木骨泥墙等,土坯虽尚未成为建筑材料的主流,但说明至迟在距今4000 年左右中原地区土坯砖、土坯垒砌即已出现。此外,随着甘肃西城驿遗址土坯建筑的发现,让我们认识到距今4000—3500 年的河西走廊地区,也极可能是土坯建筑工艺的另一重要发源地。后城咀石城土坯建筑来源为何处,尚需结合其他文化因素与科技考古检测结果再做深入探讨。

地下通道揭示的“史前地道战”

除了复杂的双瓮城防御体系外,连接壕沟G1、G2 和第二、三道防御体系之间的地下工事所揭示的“史前地道战”也刷新了考古学界对龙山时代石城的原有认知。目前发掘工作虽未全部结束,但从已发现的入口和转折节点来看,地下通道不止一条,也并非呈直线状连接两条壕沟。两条壕沟之间直线距离不过三四十米,单从技术角度上讲完全可以直线到达,但地下通道呈直角拐弯或近似曲尺形分布,这可能与从两边同时挖掘造成错位有关,也可能是刻意将地下通道体系规划成放射形地下网络系统,更可能与本地传统的曲尺形进城方式有关。地下通道位于地表下6 米左右,目前发掘表明,源自两条壕沟的两条通道在外瓮城中部交汇,且1号通道一端自壕沟G2底部向城外延伸出去,另一端分叉为两个端口,其中西侧端口指向内瓮城城门方向,东侧端口与2号通道通过后期封堵的短墙相连,并延伸至内瓮城下壕沟。地下通道的考古发掘工作仍在继续,从目前的最新情况看,地下通道极有可能在内瓮城存有出口,且不止一条地下通道参与了后城咀石城庞大的地下网络构建。

从G1 不同地点发现的多个不同方向的通道口情况来看,后城咀石城除了地面上的三重防御体系外,还存在着一套复杂隐秘的地下网络系统,两者共同构成龙山时代北方地区特征明显的极其严密的城防体系。

后城咀石城至今尚未找到大型墓地,仅在断崖处发现几座已遭严重破坏的石板墓,仅见骨笄、石环和绿松石饰品等少量随葬品。石板墓这一墓葬形制以往在内蒙古中南部地区的小沙湾遗址、老虎山遗址、西岔遗址、下脑包石城和下塔石城多有发现,随葬品多为石环、石珠饰品、石斧等。此类墓葬在石峁石城韩家圪旦地点也有发现,虽与竖穴土坑墓共存,但墓葬形制、葬式及出土遗物类型与内蒙古中南部地区基本一致,这为我们探索河套地区龙山时代先民的来源提供了新的线索。

距今4000 年前后,河套地区尤其是以后城咀石城为代表的内蒙古中南部地区,对源自中原的城墙版筑、土坯等建筑技术开始广泛使用。这一阶段华夏文明礼制体系已基本形成并具有严格的、固定的组合表现形式,礼制核心区玉器组合多以片状玉器为主,器物多见多孔玉刀、斧、钺、环、璧、联璜璧、牙璋、牙璧等。作为河套地区龙山时代石城分布区北界最大的一座石城,后城咀石城外瓮城区域出土了玉刀、玉铲、联璜玉璧、玉璧和玉环等华夏文明礼制代表性玉器。可以说,龙山时代作为中国早期国家形成的关键时期,城址、玉器、彩绘陶器、青铜器等早期国家文明物化的象征逐渐清晰、礼制化。后城咀石城以考古发现实证内蒙古中南部地区在这一进程中已成为这一共同体的重要区域,发挥着其独特的文化价值。