喙花姜块茎和根中挥发油成分分析及其α-葡萄糖苷酶抑制活性

2022-05-01祁悦梅文莉王雅丽陈惠琴戴好富黄圣卓

祁悦,梅文莉,王雅丽,陈惠琴,戴好富,*,黄圣卓,*

(1.海南大学林学院,海南 海口 570228;2.中国热带农业科学院热带生物技术研究所,海南热带农业资源研究院,海南省黎药资源天然产物研究与利用重点实验室,海南 海口 571101)

全世界有记载的姜科(zingiberaceae)植物约有52属,1 300多种,主要分布于热带、亚热带和非洲地区,我国有21属,230多种,主要产于我国华南及西南等热带和亚热带地区[1]。姜科植物富含挥发油和二苯基庚烷类成分,其中大多数具有药用和食用价值,许多种类具有悠久的药用历史[2]。目前2020年版《中华人民共和国药典》收载的姜科植物有姜黄、莪术、郁金和益智等12种[3],收入《中国药用植物志》的姜科植物有15属,95种之多[4]。民间食用和药用的姜科植物草药则更多。其中喙花姜(Rhynchanthus beesianus W.W.Smith)又名滇高良姜、喙姜花、岩姜,是姜科喙花姜属(Rhynchanthus)植物,株高0.5 m~1.5 m,花型独特,是药用、观赏、食用植物,其块茎部分有芳香气味[5-6]。该属植物在中国仅分布喙花姜一种,产于云南省,在缅甸亦有分布,生长于海拔1 500 m~1 900 m的疏林、灌丛或草地上,目前人工栽培较少。其在中国云南西双版纳和瑞丽等部分地区,替代高良姜和姜作为食用调料,食用部分为植物块茎和根,具有除臭矫味,遮盖牛羊肉的异味,形成菜肴独特风格等效果。有学者研究发现,喙花姜块茎的精油具有良好的抑菌和杀菌活性[7],具有作为食品、香料以及医用的开发利用价值[8-9]。但对其芳香物质基础的研究仍少有报道,其香味化学性质和安全性缺乏科学证据,限制了喙花姜的开发利用。为了了解喙花姜的香味物质基础,研究其化学成分安全性,本研究采用气相色谱-质谱联用技术(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)分析了喙花姜块茎和根中挥发油的化学成分,检索分析其主要成分的哺乳动物消化道吸收能力和毒性,验证其作为功能性食品的开发潜力。在此基础之上,对喙花姜块茎和根的挥发油进行α-葡萄糖糖苷酶抑制活性试验,以期了解此植物的降血糖活性,为喙花姜的开发与利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

喙花姜植物样品于2018年被引种到海口,经海南省黎药资源天然产物研究与利用重点实验室黄圣卓博士鉴定为喙花姜(Rhynchanthus beesianus W.W.Smith),经过驯化栽培,2020年8月15日取样,喙花姜标本(HUANG00054)保存于中国热带农业科学院热带生物技术研究所天然产物化学研究室。

4-硝基苯基-β-D-吡喃半乳糖苷(4-nitrophenylβ-D-galactoside,PNPG)、α-葡萄糖苷酶:西格玛公司;二甲基亚砜(dimethyl sulfoxide,DMSO):天津富宇精细化工有限公司;磷酸盐缓冲液(phosphate buffered saline,PBS):北京欣经科公司。

1.2 仪器与设备

EN2062电子秤:上海民侨精密科学仪器有限公司;98-1-B电热套:天津泰斯特仪器有限公司;7820A-5977E型气相色谱-质谱联用仪:美国安捷伦公司;CO2恒温培养箱:英国RS Biotech公司;ELX-800型酶标仪:美国宝特公司。

1.3 试验方法

1.3.1 挥发油提取流程

将植物样品喙花姜块茎和根分别切碎,称取新鲜切碎的块茎488 g,根222 g,分别放入2 L圆底烧瓶中并加入1 L蒸馏水,然后用水蒸气蒸馏法提取10 h,直到挥发油量不再增加,之后分别收集喙花姜块茎和根中挥发油。得到块茎和根中的挥发油分别为0.54 g和0.31 g,根据下式计算提取率,分别为0.11%和0.14%。分别取提取好的喙花姜块茎和根挥发油2.6 mg和3.8 mg,置于离心管内,为后续α-葡萄糖苷酶抑制活性试验备用。

1.3.2 GC-MS分析条件

1.3.2.1 GC条件

色谱柱:HP-5MS 5%Phenyl Methyl Siloxane(30 m×0.25 mm×0.25 μm)弹性石英毛细管柱;载气条件:高纯氦气(99.999%);升温程序:柱温50℃,以5℃/min升温至310℃,保持 10 min;载气流量:1.0 mL/min;柱前压为43 kPa;进样量为1 μL;不分流进样,溶剂延迟时间4.0 min。

1.3.2.2 MS条件

电子轰击离子源;电子能量为70 eV;发射电流为34.6 μA;离子源温度为230℃;四极杆温度为150℃;倍增器电压为1 718 kV;接口温度为250℃;质量范围是40 m/z~800 m/z。

1.3.3 主要化合物的安全性分析

通过化学成分毒性检索网站(https://www.chemsrc.com/),分析喙花姜块茎和根的挥发油中相对含量超过1%的21个化合物的安全性。主要参考其logP的数值(部分未检索到试验数据,通过chemoffice软件模拟)和经大鼠口服的LD50数值。

1.3.4 α-葡萄糖苷酶抑制活性测试

配制 PBS溶液(0.1 mol/L,pH6.8),α-葡萄糖苷酶溶液(0.2 U/L),配制阳性对照阿卡波糖溶液(用DMSO溶解为终浓度1.06 mg/mL),梯度稀释6个浓度备用。配制PNPG(0.752 5 mg/mL)和配制待测样品,分别取喙花姜块茎精油2.6 mg,喙花姜根精油3.8 mg用DMSO溶解成3 mg/mL。取450 μL配制好的α-葡萄糖苷酶溶液用pH6.8的PBS溶液稀释于EP管中,取45μL待测样品加至EP管中,摇匀,分别取4次110 μL混合均匀的待测溶液于96孔板中。(阴性组与空白组:取450 μL配制好的α-葡萄糖苷酶溶液于EP管中,再取45 μL的DMSO溶液加至EP管中,摇匀,分别取4次110 μL混合均匀的待测溶液于96孔板中)

将96孔板放入37℃的恒温箱反应15 min,然后各组均加入40 μL的底物PNPG,空白:加入40 μL PBS溶液。将96孔板于37℃放置15 min后取出。将酶标仪调至405 nm波长,使用酶标仪测量每孔的OD值。测定各孔吸光度并计算抑制率,计算公式如下。

2 结果与分析

2.1 喙花姜块茎和根中挥发油成分分析

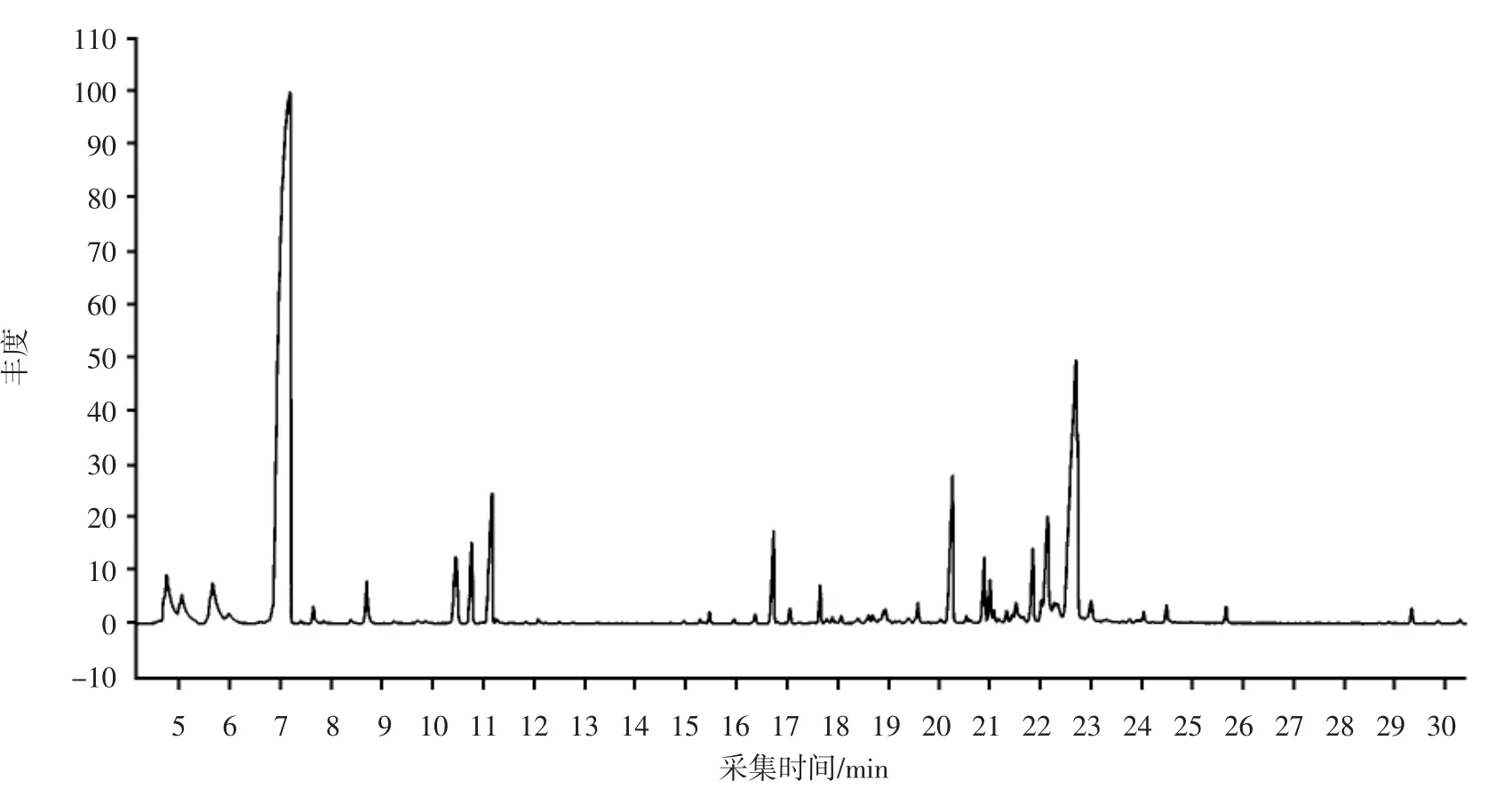

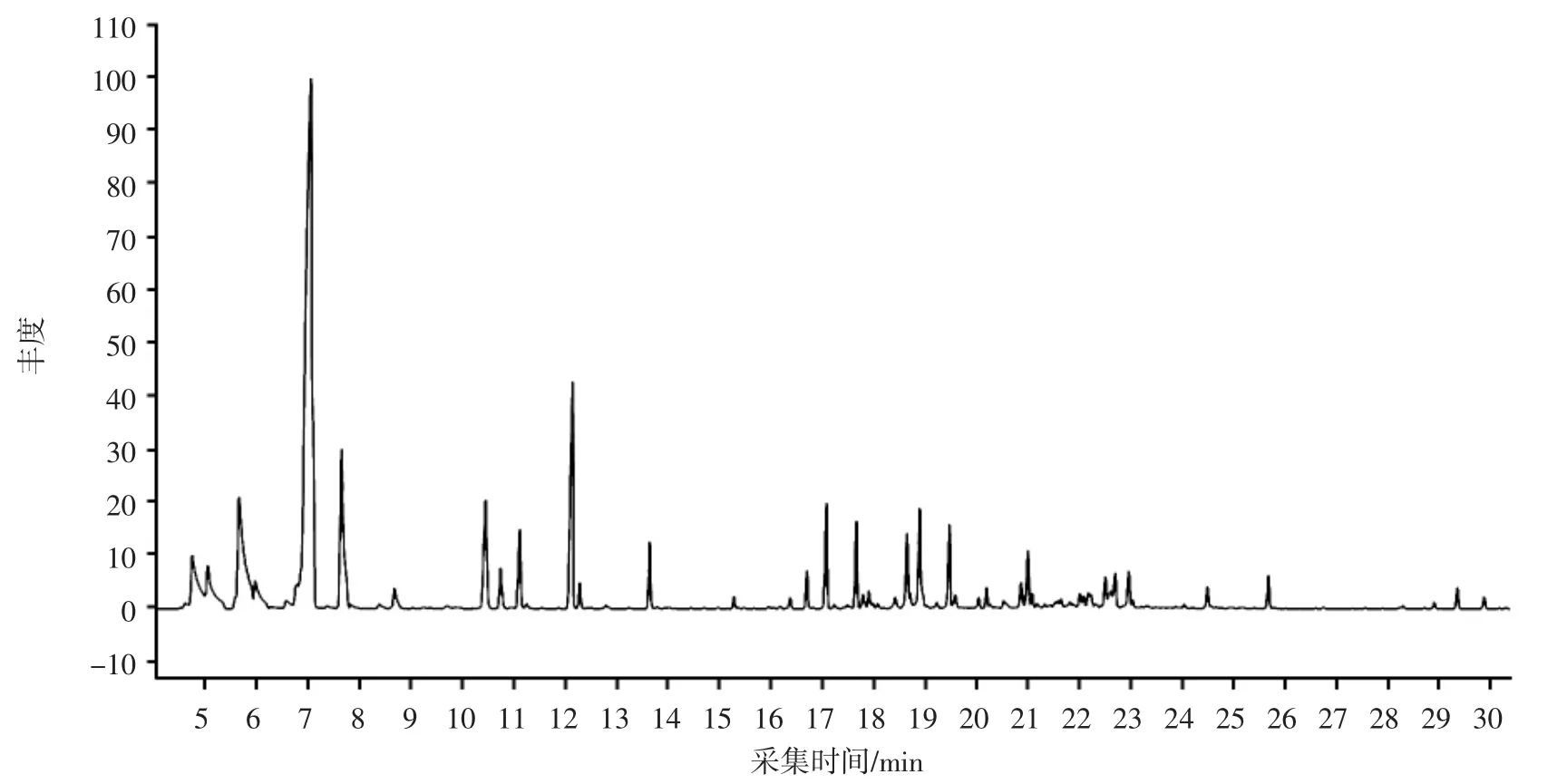

在Data Analysis化学工作站对总离子流图中的各色谱峰进行MS扫描后,检索与比对图谱库NIST2014和Wiley275,鉴定喙花姜块茎和根中挥发油的化学成分。运用峰面积归一化法计算各化学成分的相对含量。喙花姜块茎和根中挥发油成分总离子流图如图1和图2所示,鉴定的化学成分如表1所示。

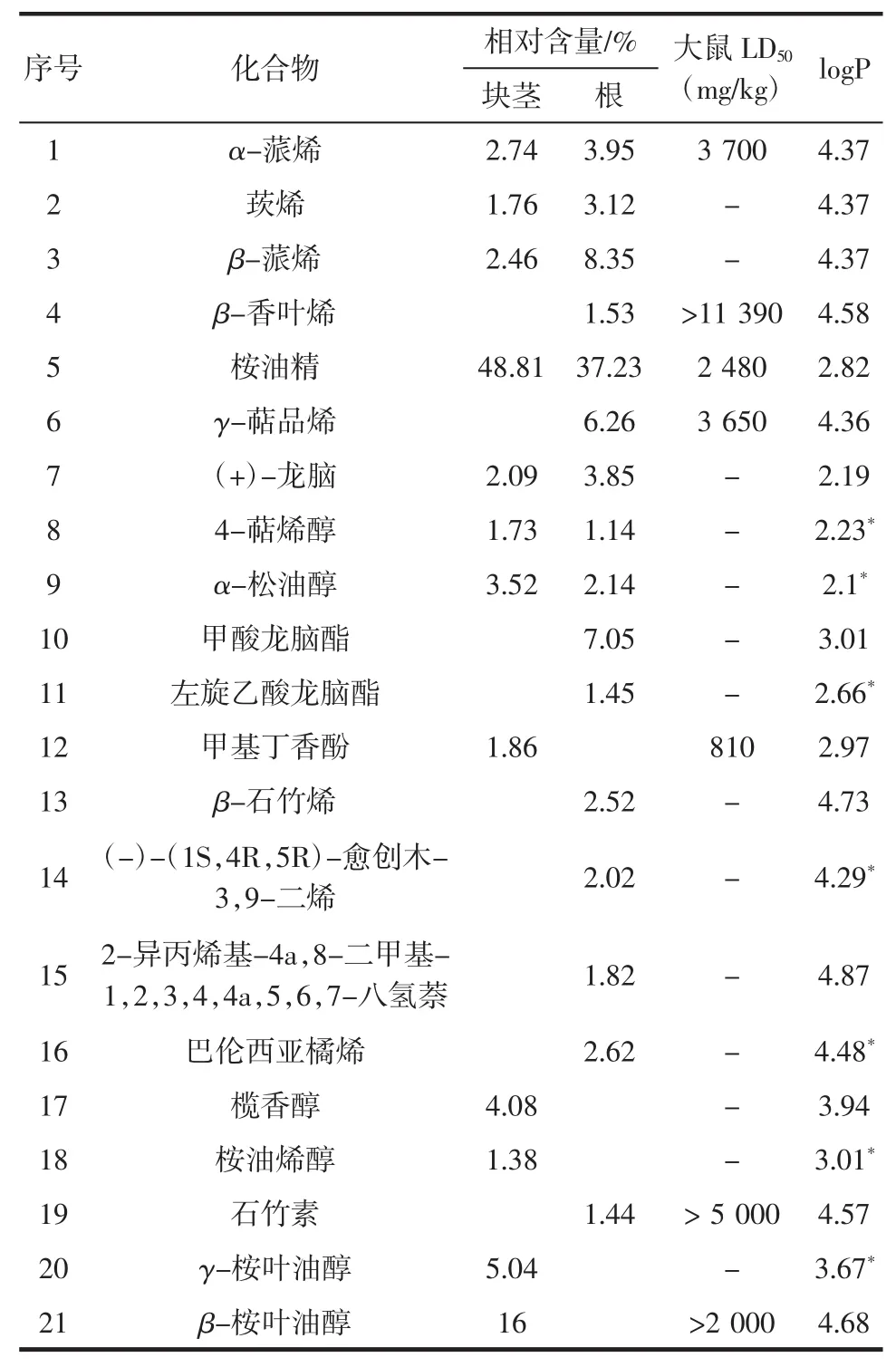

表1 喙花姜块茎和根中挥发油化学成分及其相对含量Table 1 Chemical constituents and relative content of the volatile oil from the tubers and roots of R.beesianus

图1 喙花姜块茎挥发油的GC-MS总离子流图Fig.1 GC-MS total ion chromatogram of volatile oil from Rhynchanthus beesianus tubers

图2 喙花姜根挥发油的GC-MS总离子流图Fig.2 GC-MS total ion chromatogram of volatile oil from R.beesianus roots

通过图1、图2中喙花姜块茎和根中挥发油总离子流图对比发现,在保留时间0~10 min内的离子流和峰面积差异不明显,在保留时间10 min~20 min内,根挥发油的离子流强度和峰面积均较大,在保留时间20 min~30 min内,块茎挥发油的离子流峰强度和面积均较大;峰最高强度和峰面积最大值均出现在保留时间7 min左右,其化学成分为桉油精。保留时间在4 min~17min的化合物主要为单萜类成分,保留时间在17min~30 min的化合物主要为倍半萜类成分。两种挥发油中鉴定出的化合物的总相对含量分别达到了98.92%和96.98%,较为充分地实现了分析两种挥发油的目的。

由表1可知,从喙花姜块茎和根的挥发油中分别鉴定出27个和32个化学成分,其相对含量总和占比分别为98.92%和96.98%,保留时间在4 min~17 min的化合物主要为单萜类成分,保留时间在17 min~30 min的化合物主要为倍半萜类成分,其中桉油精为两种挥发油的主要成分,相对含量分别为48.81%和37.23%。在喙花姜块茎的挥发油中,相对含量超过1%的化学成分有12个,主要为单萜和倍半萜类;相对含量超过5%的化学成分有3个,分别为桉油精(48.81%)、β-桉叶油醇(16.00%)和γ-桉叶油醇(5.04%)。在喙花姜根的挥发油中,相对含量超过1%的化学成分有16个,主要为单萜和倍半萜类;相对含量超过5%的成分有4个,分别为桉油精(37.23%)、β-蒎烯(8.35%)、甲酸龙脑酯(7.05%)和γ-松油烯(6.26%)。两种挥发油中有20个相同的化学成分,只在块茎中含有的化学成分有二环大根香叶烯和δ-毕澄茄烯、愈创醇等7个;只在根中含有的化学成分有α-松油烯、对伞花烃和甲酸龙脑酯等12个。通过GC-MS分析可知,喙花姜块茎和根的挥发油中成分均主要为单萜和倍半萜,块茎中单萜类总相对含量为65.03%,倍半萜类总相对含量为31.76%;根中单萜类总相对含量为78.74%,倍半萜类总相对含量为16.99%;桉油精在两种挥发油中的相对含量均最高(48.81%和37.23%);单萜均为其块茎和根中挥发油的主要成分类型。

2.2 主要化合物的安全性

对21个主要化合物的化学成分进行毒性检索,主要参考其logP的数值和经大鼠口服的LD50数值,分析喙花姜块茎和根中主要化合物的安全性。

有机化合物的脂水分配系数(P)通常是指化合物在正辛醇和水两相间的分配系数,以其对数值来表示其大小,标记为logP,用于研究有机化合物在生物体内以及环境中的迁移行为[10]。一般情况下,小于0代表强亲水性药物,吸收不好;0到3,吸收好;大于3代表强亲脂性药物,吸收不好;大于5会有严重吸收问题,需要考虑增加药物溶解性能来增加吸收。部分化合物安全性分析见表2。

表2 主要化学成分安全性分析Table 2 Safety analysis of main chemical compounds

由表 2 可知,桉油精的 logP 为 2.82,(+)-龙脑、4-萜烯醇、α-松油醇、左旋乙酸龙脑酯、甲基丁香酚、约在logP值为2左右,其余15个化合物logP>3。说明表2中大多数化合物并不能被人体很好的吸收,因此安全性较好。通过检索化合物口服LD50发现,大多数主要成分能够查到相关试验结果,且均超过800 mg/kg,远超正常摄入量,可见安全性均较好。

通过对喙花姜块茎和根中挥发油的主要化学成分进行检索分析,发现其主要化学成分均为常见的香料成分,通过分析其人体吸收能力和毒性可以初步判断其生物安全性和初步证实其作为食品或香料的安全性。桉油精、α-蒎烯、β-石竹烯和莰烯等化合物是精油中的主要成分,是安全无毒的香味物质,常被应用于日化产品的生产[11]。主要成分桉油精主要用作药草型香精,用于配制精油、牙粉牙膏、口腔清凉剂和药皂等,也较多用于医药,具有解热、消炎、抗菌、防腐、平喘及镇痛作用[12]。高良姜(Alpinia officinarum Hance.)为姜科山姜属的一种重要药食两用中药,其干燥根茎可用作治疗胃痛、缓解感冒、促进循环系统、治疗呕吐和消肿,还因具有抗菌、抗病毒等功效而被广泛研究[13-14],也是一种深受人们喜爱的调味品,高良姜挥发油中主要成分也同样为桉油精,相对含量较高的化合物有桉油精、δ-毕澄茄烯、α-松油醇、β-蒎烯、α-蒎烯、莰烯等[15-17];喙花姜块茎和根中挥发油化学成分与高良姜具有很好的相似性,验证了其替代高良姜使用的合理性,两者均可成为食品或日化用香料香精产品的一个重要来源。

2.3 α-葡萄糖苷酶抑制活性结果与分析

α-葡萄糖苷酶抑制活性测定结果见表3所示。

表3 α-葡萄糖苷酶抑制活性测定结果Table 3 Results of α-glucosidase inhibitory activity test

由表3可以看出,初筛时发现喙花姜块茎和根中挥发油表现出较好的α-葡萄糖苷酶的抑制活性,其抑制率分别达到73.5%和89.1%,效果优于阳性对照。后检测其 IC50值,分别为 127.5 μg/mL 和 73.4 μg/mL,低于阳性对照阿卡波糖456.6 μg/mL。表明喙花姜块茎和根中一些成分具有一定的降血糖活性。α-葡萄糖苷酶主要存在于小肠黏膜细胞,其功能为水解低聚糖以便于人体吸收利用。而其抑制剂通过抑制其活性,降低低聚糖水解速率从而降低血糖水平,防止饭后出现高血糖的现象[18],这对于治疗和缓解糖尿病及并发症有重要作用。

3 结论

通过GC-MS分析可知,喙花姜块茎和根中挥发油中成分均主要为单萜和倍半萜,其含量最高的化合物为桉油精,是常见的香料成分。通过对主要成分的logP和LD50值检索,分析了其作为食品的安全性。此外,利用PNPG法对喙花姜块茎和根中挥发油进行α-葡萄糖苷酶抑制活性的测试。目前用于临床医学应用较多的抑制剂有阿卡波糖、伏格列波糖等,对人体有一定的毒副作用[19]。从植物中提取能够抑制α-葡萄糖苷酶的物质,对寻找安全有效的降血糖药物至关重要。结果表明,喙花姜块茎和根中挥发油表现出一定的降血糖活性,在一定程度上证明了喙花姜降血糖方面的价值,证明喙花姜在降血糖活性应用方面与高良姜(Alpinia officinarum)类似[20],未来亦可以作为降血糖药物或保健食品进行开发与利用。