尘世的故乡(外一篇)

2022-04-29邹定

好久没回到故乡了,故乡一词反而在心头越来越萦绕。这次回故乡是绝对的,没有任何理由可以推托为岳父扫墓。在故乡,人逝去后前三年与平常清明节扫墓不一样,依次叫“头青”“二青”“完青”,都是赶在农历正月二进行的,相对隆重,亲人们结队而行,身穿素服,举起纸做的“青”,一朵一朵,红、白、绿三色相间,吊着花鸟虫鱼、金元财宝,途中放响铳或鞭炮,彰显一种传统的扫墓祭祀活动,有着不可或缺的乡土色彩和民间元素。

为了“挂青”这个时日,我得先一天赶到才行。岳父的“头青”,也必须去挂,在乡间,这是人之常情,老规矩。我骑的是摩托车,回到故乡时天色已晚,山村的灯火稀疏地亮着,一个乍暖还寒、淫雨霏霏的春夜,群山中的宁静倏地围拢过来。

夜色中,我根据记忆,在岳父生活了一辈子的地方,去敲小舅子的门。他近年盖了新房,此处新房又多,我只好摸索着寻访,动不动敲错门,里面有人一应都不是,好在把小舅子的那栋房屋告诉我。我敲开他的门,开门的是一个十余岁的女孩,我猜测她是小侄女,问询到她的父母已上楼睡了,我没意思打扰他们,只是把“青”与鞭炮往堂屋的旮旯里一放,就离开小舅子的家。因为老家还有我已入耄耊之年的父母,去那儿宿夜随便一些,毕竟曾经是自己的家啊。我想,电话里我们有交谈,知道我行程远,要晚些才能到的,怎么小舅子早早入睡了呢?我知道,在社会生活中,那些在外面混得有头有脸、名分十足的人,博得乡贤们的重视和拜访。而我始终不见衣锦还乡,停留在中下群体中生存着,何以获得关注?在精神、道德、亲情被物质冲激的今天,只要没有活成一个档次,在一定标杆上,至亲也会渐渐疏远与淡忘,亲情也会成为挂上名牌实际掺了水的假酒,喝与不喝一个样儿的了。我骑着摩托车,在坑坑洼洼的乡村公路上行驶。

路很烂,夜很黑,我很不是滋味。沿着修竣不久的环库公路,我与摩托车一起颠簸,与故乡的感情一起震荡。越过不计其数的沟谷与山头,我停下来,仿佛这儿就是我曾生活过的村庄。这仅仅是山沟的口子,我的老家就住在这条长长的山沟里,山沟里没有车路。摸着夜色,目光拨开雨雾,顺着傍山小路一片荒田,半小时后,我终于回到了我阔别多年的老家。

夜幕里,我喊叫和敲门,屋内没有回应。接着打母亲的手机,她说不在家,只有我父亲在。我停了一会儿又敲,声音越敲越小,越敲越不敢敲了。我想,也许年事已高的父亲听力不行的话,打雷都听不见,还能听到我的敲门声吗?也许老父亲正甜睡在梦乡里,一个远道而来的儿子有什么理由深更半夜将他敲醒?我无奈,敲不开自己的家门。我踏进柴扉,惊叹老父亲储备了那么多的干柴,随便一垛都可以用个一年半载。摸来摸去,发现厨房的门没有闩,我轻轻地打开,灶膛里还有发热的灰烬,于是坐下来生起久违了的柴火,一边烘烤湿了的衣服,一边觉得心里踏实,不时地添柴,保持这团不大不小的火焰。我想,只要父亲没有醒来,我就要将这团火烧下去,以至天明,绝对不去惊扰父亲的安眠,不去为自己而捣碎他深沉美好的梦境。亲热温暖的火苗在灶膛里燃烧,驱赶着我身后的寒气,驱赶着我面前黑糊糊的夜色,驱赶着困窘我灵魂的一切。同时,它是一种灼然的照亮,照亮我回到故乡,照亮我还没搬迁的木屋,照亮我的心和情感流动的方向。我独自一人坐在灶膛边,似乎有无限的寂寥,其实根本没有,心里在与我的父亲真情对话,与我生长于斯的木屋细细长谈,有说不完的愧欠歉和久别重逢的欣喜,思绪翻腾,心难平静,一丝睡意也没有。

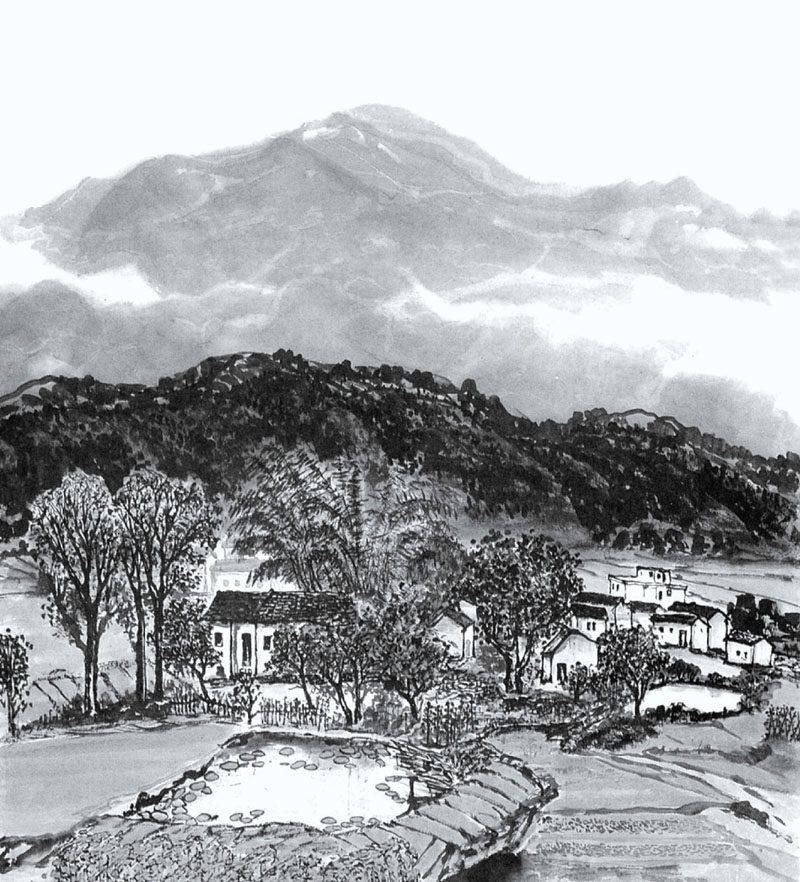

这是一个静夜的乡下夜晚,在我偏僻的老家,四周安然,青山围定春寒料峭,唯一一个木屋里,抱火而坐的我。

今夜,我是一艘在生活的海洋里离岸而去历经沧桑与困惑的船停泊在故乡这个无风的港湾;今夜,我享受着万千游子心向往之却又难于拥有的人世间没有半点杂质的温暖心存愉悦;今夜,情有牵牵,意有牵牵,我从尘世的故乡,回到了生命的故乡,心灵的故乡、那满是乡愁的原上。

呼唤表妹

我没有表姐,只有表妹。舅舅与姨妈家的女儿加起来有七个,也就是我有七个表妹了。这些表妹都来过我们家,因年纪小,有的在一起玩,相处的日子不多,而今已快走过一生,完全没有她们的影子留存在脑海里了。只有年龄相仿的大表妹,还依稀有关于她的一些印象和记忆。与我们家的来往,跟其他表妹相比,她次数是最多的。我自小生长在山村,常常帮父母干活:砍柴、放牛,挖红薯、掰玉米。有时砍冬茅秆子,烙新鲜竹枝,再挑到供销社去卖,换来零花钱。那年代,只要能搞到几毛钱几分钱都是好的,我们都被钱困扰着。

记得有一回,是冬天了。我在干田里燃起一堆火苗,把刚刚剔下来的竹枝一根一根地放进火堆里烤,把绿叶一片片烧掉,让竹枝烤出油来,但不能烧坏,供销社才收购。表妹跟我一起烧火,也学着把竹枝放在火上烤,烧去叶子,烤出油来。然后踩在一只脚下,或野草丛中,一次一次地抽擦,揩去能揩去的竹油,使竹枝新鲜发亮,不至于黑油油的,满是不干不净的皴。

表妹也像我一样,身上冒出汗来,认真地把竹枝加工成合格产品。她的脸上涂鸦得像墨迹,在揩汗的时候,沾染的埋汰揩上了脸,乌溜溜的大眼睛闪着聪明灵性的光,短而粗的发辫不时地甩落到肩上,一个勤劳勇敢、纯朴善良的村姑形象烙进了我的脑海。那竹叶燃烧后的黑色灰烬顺着火光冲上天空,又悠悠地落下来,四处飘散,甚或落在我们俩的头上脸上,成了灰末,加上沾染的泥土,还真成了灰头土脸。我望着她笑,她也望着我笑,笑出了我们美好的童年。我们开心地扛着加工好的竹枝去供销社换来钱,那是我们自力更生的结果。我知道,她跟我不一样,除了是大舅家的千金之外,还有一个吃国家粮的城里人身份,长大迟早是有正式工作的那种人。而我是一个土坷垃,山里泡大的农村孩子,心中自有一段矩离。由于年纪小,我没有低人一等的自卑感,只是知道我们之间有差距。她每次来我家玩,母亲很喜欢她,优礼有加,比自己的孩子看得重,照顾得细致。每次参加劳动,母亲事先给她换好衣服,戴着套袖,穿上解放鞋,跟山里孩子一样。往往把我穿来走亲戚的衣服给她当工作服,不顾男女有别。

我去过大舅家,与表妹童心扑扑,两小无猜,我们总是一起做些力所能及的事情。有一次,大舅请人砍树,我和表妹带队。大舅曾是军转干部,后下放回农村,改革开放之后落实了政策,带着一家人农转非回到了城里。他家进城的时候,队里送他几十棵松树,以表社员心意。那天,我与表妹来到山上,看大人们砍树。表妹拿着一张纸,原来这些松树都编有号码,只能按号码砍伐,找一棵砍一棵。我在草丛中,或树林里,或柴山深处,东穿西钻,认真寻找,发现一棵,就招呼大人们过去。表妹站在山岭上,拿着纸报号码,生怕我听不清楚,清亮的嗓音不断重复着。大人们提着斧头拿着锯子,在山里爬,或穿越密度较大的柴草,来到我找到的松树下。砍一棵少一棵,必须心中有数,也不能重复去找。我们没带笔,担心表妹弄糊涂。谁知表妹很是机灵,把砍倒的树,用小木棍子在纸上戳洞,号码全是洞的时候,树就砍完了。一个小姑娘,想出这样的记事法,当时我真佩服哩,望着她,我眼睛睁得大大的,表情十分震惊。

后来,我们慢慢长大,越长大,我们见面相处的时间越少,甚至只有正月里拜年才碰上一次。记得那年新春,按传统习俗,我们都要走亲戚,拜年。那年,越来越漂亮的表妹有工作了,来我们家走亲戚,我见到表妹非常高兴。表妹有一张明星脸,明眸善睐,我从心底艳羡她风姿绰约,弥漫着青春气息,似乎有着迷倒男人的无限魅力。不几天,表妹走了。她顺着我们家门前的羊肠小道走的,窈窕的背影至今还留在我的记忆中。我没有表妹那样的美好人生,心里的距离感总是挥之不去,但我与表妹相处的画面如烙印永远留在了心里。

没想到的是,那次相见竟然是我们最后一次相见。此后,我们各奔东西,各自有了事业、家庭、工作,到一起叙旧聊天的机会,可以说少之又少了。因此,我家与大舅家的来往也没以前那么频繁,人世间的所谓亲情逐渐淡化起来,我与表妹也在时间中疏远,后来完全到了互相不知音讯的地步。

听母亲说,表妹下海创业,在南方的某一座城市做得风生水起,成了企业家,坐上了厂长、董事长的位置。几十年世事沧桑、风雨历程,不觉得老之将至,母亲已至耄耋之年,念及过往,时常想念自己的亲人。于是,她跟我姨妈商量,欲到我表妹那儿走一次亲戚,去看看她们的侄女。电话接通,却被表妹拒绝了,便一直没有成行,只剩想念。

母亲对我说,她不理解,表妹是瞧不起乡下的穷亲戚了吗?人世间的亲情可以不要了吗?忘却来自乡下的根了吗?表妹的这种态度,我想她是变了,我再没有曾经的表妹了。

见母亲白发苍然,皱缩深陷,我更是时时想起儿时与表妹嬉戏玩耍、天真烂漫、幸福快乐的美好时光。那至纯至朴的亲情,那相融相济的气氛,母亲关心表妹的那些细节,全印刻在我难忘的童年、少年时代,回想起来充满温馨和甜蜜。岁月不饶人,现在我只能站在暮年里回望、忆念和呼唤,回望我走过的人生旅程,忆念我的孩提时代,呼唤我那淡而远去失而难得的深厚亲情。

作者简介:

邹定,旅缅华人,湖南省作协会员。著有长篇小说、诗集、散文集。获全国散文奖、诗歌奖。有诗歌翻译成外文在国外发表。