观妙

——圆融观法与“妙生万物”的思想方向

2022-04-29杨虎

杨 虎

“妙”是东方哲学中一个非常独特而不无重要的观念,从一开始就与本源事情、本源观念发生源始性关联,“观妙”问题可以切入具有奠基性的哲学论域。本文从此切入,旨在阐明“观妙”的思想方法,导向圆融的存在观法和“妙生万物”的思想方向,为后续的相关思考奠定基调。

一、“观妙”的引出

《老子》正式提出了东方哲学的“观妙”问题,成为一种对原初奠基性事情的领悟和描述方式。在东方文化语境中,妙与其他语词组成的观念,大多带有一种“正价值”(舍勒语)色彩,如美妙、曼妙、精妙等。根据《说文》的解释,妙从女、从少,本义是美好。妙的原初含义还包括微小、渺小。章太炎指出:“妙有二义,一为美,《广雅》:‘妙,好也。’一为微,《老子》:‘常无欲以观其妙。’注:‘妙者,微之极也。’……然凡杪、秒、眇、篎诸字,皆有小义。”(1)章太炎:《小学答问》,《章太炎全集》第4册,上海:上海人民出版社,2018年,第514页。妙是形声兼会意字,从女有美义,从少有小义,这是容易理解的事情。在东方哲学中,从美好的体验和微渺的观感中,更进一步拓展出来玄妙的意蕴,表达了本源的生活领悟。

叶朗指出:“‘妙’这个范畴是老子第一次提出来的。”(2)叶朗:《中国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985年,第34页。《老子》1章说:“道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”“妙”最早出现于论“道”的文本语境中,说明妙与道这种本源观念具有源始性关联。在此文本语境中,历来的注解多以“微”释“妙”,如王弼注“妙者,微之极也”(3)[魏]王弼注、楼宇烈校释:《老子道德经注校释》,北京:中华书局,2008年,第1页。,朱谦之释“妙者,微眇之谓”(4)朱谦之:《老子校释》,北京:中华书局,1963年,第7页。,“妙”与“徼”是相对而言的。历来关于这两句话的断句有两种观点:一种以司马光、王安石等为代表(5)俞樾《诸子评议》说:“司马温公、王荆公并于‘无’字‘有’字终句,当从之。”(转引自陈鼓应:《老子注译及评介》(修订增补本),北京:中华书局,1984年,第57页。),认为应当断句为“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼”;另一种以王弼注本为代表,认为应当断句为“故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼”。刘笑敢对照了河上公本、王弼本、傅奕本、帛书本,认为与前三种版本作“徼”不同,帛书本作“噭”,“故恒无欲也,以观其妙;恒有欲也,以观其所噭”(6)刘笑敢:《老子古今——五种对勘与析评引论》上卷,北京:中国社会科学出版社,2006年,第119页。。前三种版本作“徼”,帛书本作“噭”,尽管如此,妙、噭也是相对而言的,且其断句方式都属于第二种。在这两种断句方式下的文本解释存在着一定差异,前者强调观“无”之“妙”和观“有”之“徼”;后者强调无欲则能“观妙”、有欲则会“观徼”,更加突出了“妙”和“徼”的独立意谓,但也与“欲”之“有”或“无”相应。

在不讨论何种断句更加合理的情况下,仍然可以断定“妙”相应于“无”、“徼”相应于“有”。其中,至关重要的另一点就是“观其”之“其”所言为何。按照这里的语境,“其”只能是指同一件事情,即指代“道”,“观其妙”即“观道之妙”,“观其徼”即“观道之徼”。这与“无”和“有”相应,“妙”用来描述“道”之“无”的向度,“徼”用来描述“道”之“有”的向度。正如牟宗三指出的:“《道德经》通过无与有来了解道,这叫做道的双重性(double character)。道随时能无,随时又有徼向性,这就是道性。”(7)牟宗三:《中国哲学十九讲》,长春:吉林出版集团有限责任公司,2010年,第87页。但是,有徼向性并不是指具体存在物的规定性,例如“万有”(众多的存在者)并不等同于道之“有”,即老子所说的“道之为物”(《老子》21章),道是纯一之物,不是指众多存在物中的一种。尽管道没有具体的规定性,但却蕴涵着一定的徼向性。

在道家的言说中,妙首在道妙,由道妙开出众妙,即一切奥妙的事情(理、事、物)。高文强曾经把老子的“妙”区分为“道之妙、理之妙、境之妙”(8)高文强:《老子“妙”范畴之哲学内涵及其文论意蕴》,《江淮论坛》2010年第1期,第58页。三种。本文则以“道-行”(存在-工夫与境界)的观念结构来区分,“妙”包括“道妙”和“行妙”,道妙是指存在之妙,行妙是指循道而行的工夫及其所呈现出的境界之妙。

老子所说的妙首先是指道的微妙至极:“道之为物,唯恍唯惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。”(《老子》21章)关于道,我们不能以一种具物化、存在者化的方式来把握。道之为物是“无物之物”,但又“其中有象”“其中有物”,蕴含着万物所由以出的徼向性。用微妙至极来描述道,旨在揭明道的无规定性,王弼的注解便着重于此。庄子也有“妙道”之说,“可与往者与之,至于妙道”(《庄子·渔父》),这里的“妙道”也是描述道的微妙至极。进一步,在道的“观法”下(庄子所谓“以道观之”),无论是妙还是徼,都可以当体即妙,有徼向性也是一种妙的显现样式。所以,老子接下来说:“此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”此两者是指代无和有,无和有异名而同体,是玄妙之道的两种显现样式,妙可以是无之为妙,也可以是有之为妙,甚至可以说天地万物皆妙,一切奥妙的事情都源出于道,所以说道是“众妙之门”。

关于“行妙”,即工夫和境界之妙,老子说:“古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若容;涣兮若冰之将释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊。”(《老子》15章)“善行无辙迹,善言无瑕谪;善数不用筹策……虽智大迷,是谓要妙。”(《老子》27章)这里微、妙连用以及“要妙”(9)高亨说:“‘要’疑读为‘幽’,‘幽妙’犹言深妙也。‘要’‘幽’古通用。”吴澄说:“‘要’犹云至极也。‘妙’者玄不可测。妙不可测之至极,曰‘要妙’。”陈鼓应注:“精要玄妙”。(参见陈鼓应:《老子注译及评介》(修订增补本),第171页。)都是指微妙至极而言,是指得道之人的行为和境界之妙不可言,所以是“强为之容”。在老子的描述中,行而无迹,数而不策,正是得道的玄妙之处,可以说是虚而不无、有而不著的玄妙境界。庄子说圣人游于尘垢之外是“妙道之行”(《庄子·齐物论》),亦即循道之妙行。尘垢之外与尘垢之内相对而言,如“方外”与“方内”一样,是庄子用来区分两种生存状态和生存境界的用法。在庄子哲学语境中,圣人是真人、至人、神人的综合,圣人的生存状态是“无己”“无功”“无名”,以无我之姿态,不居有功与名,这是一种“有人之形,无人之情”(《庄子·德充符》)的生存状态和生存境界。当然,庄子并不是说圣人过着一种行尸走肉般的生活,而是说圣人的境界呈现为一种前主体性的本真生活状态。

在庄子看来,循道而行所达到的本真生活状态就是大妙之境。庄子提出一套具有阶段性甚至说具有“可操作性”的工夫论和境界论,经过九个阶段而达到大妙之境:

颜成子游谓东郭子綦曰:“自吾闻子之言,一年而野,二年而从,三年而通,四年而物,五年而来,六年而鬼入,七年而天成,八年而不知死、不知生,九年而大妙。”(《庄子·寓言》)

“一年而野”是说要解除自己心境的束缚;“二年而从”即顺从自己的情性;“三年而通”,这时可以达到身心通达、无拘无束的状态;“四年而物”,郭象注“与物同也”(10)[清]郭庆藩撰、王孝渔点校:《庄子集释》下册,北京:中华书局,1961年,第957页。,即随顺事物而不相悖;“五年而来”,按照上文所说的顺物,接下来的阶段应该是指物归;“六年而鬼入”,这里“鬼入”与“物归”义同,都是指与其他事物的感通无碍;“七年而天成”,即达到浑然天成的境界,不再需要有意识地破除一些东西;“八年而不知死,不知生”,达到生死一如的境界;“九年而大妙”,达到绝对无待的大妙之境。

按照所达到境界的层次,以上九个阶段又可以划分为三个大的境界层次:首先,人解除心境束缚,达到身心通达的境界,包括“一年而野”到“三年而通”;其次,人不断地超越物情的限制,达到物来顺应、浑然天成的境界,包括“四年而物”到“七年而天成”;最后,达到生死一如的“无待”境界,即“八年而不知死、不知生,九年而大妙”。

在道家,妙尚未完全成为被解释的独立观念,如果我们赋予它一种被解释的语境,那么可以说妙本身就是指无规定性、前存在者化的本源事情,观妙即是本源的生活领悟,观者自观,而见者自现也。用现代哲学的方式说,凡是存在者都是有规定性的,存在本身则是无规定性的。既然是无规定性的本源事情,就不能以对象化的概念去把握,我们又如何能够说本源之妙呢?说到这里,我们通常都会想到语言(言说、逻辑)的界限问题。在这一语境下,我们会有两种理解:一种说语言是有界限的,思想可以超出语言的界限;另一种说语言的界限就是思想的界限。本文不拟对此进行专题化讨论,这里主要关注狭义的言说与思想之间的关系问题。“道可道,非常道,名可名,非常名”这句话一般理解为:可以言说的道不是恒常之道,可以用具体语词表达出来的观念,不是恒常的观念。也可以有另一种理解:道是可以言说的,但不是“平常之论”,观念是可以表达出来的,但不是“普通的语词”。这两种区别的关键在于对“常”的理解。一般把这里的“常”解释为恒常,其实也未必不可以解释为平常、庸常,这在春秋时期的文献中很常见。在《老子》中,“常”确实大多表示恒常、经常、一直等意思,但以平常、平庸来解释特定语境中的“常”在实质上并不违背道的意义,它也能够解释为什么老子用不同的语词来描述道,老子所谓“强为之容”“强为之名”,正是因为“平常之论”无法描述和表达大道的玄妙。一般语境中的语词和言说确实很难直接表达出某些玄妙的道理,就如道不可以用物化的语言来描述、领悟真如实相不可以执著于名相。与此同时,思想本身也有通过“非常”之“名”和“文字般若”透显出来的可能性,文字是能诠之文,般若是所诠之法,文字本身是无自性的,体会到这一点故不执著于名相,能即名相而领悟般若智慧。东方哲学讲“离言去相”是针对执著于名与相(这里名与相单说)而言的,而非否定“名相”对于阐发智慧和思想的作用。

在生活领悟中,我们不期然地觉得有些语词可以表达玄妙的道理,如无、玄、虚等,这些都是“非常”之“名”。“妙”本身也是如此,它是一种“妙言妙语”,依能诠之“妙”当下领悟所诠之妙义。

二、“绝待”观妙的思想方法

在如何“观妙”的思想方法问题上,我们可以借助天台佛学的相关语境,阐发一般性的“观法”。佛家“妙”论更为系统,在原始佛学经典中,“妙”用来描述佛法的微妙深远,如“吾所说法,微妙第一”和“此法微妙,难可解知”(11)《长阿含经》,《大正藏》第1册,台北:财团法人佛陀教育基金会出版部,1990年,第49、13页。本文所引《大正藏》文献均出自此版本,不再赘述。。后世佛学进一步把妙作为一个独立的观念立论,不仅用“妙”来形容和描述其它事情,而且赋予妙观念一种被解释的语境。如天台佛学“妙”论的两种基本含义是不可思议和圆融无碍,其中,妙的不可思议之义属于佛家常见的理解,而圆融无碍义在天台佛学中最为凸显。

其一,不可思议称妙。智者大师说:“‘妙’名不可思议也。”(12)[隋]智顗:《妙法莲华经玄义》,《大正藏》第33册,第681页。举凡一切情、事、理,微妙不可以分别意识来把握名妙。不可思议是佛家经典中常见的名相,经常出现在“佛法不可思议”的语境中。道生说:“不可思议者,凡有二种:一曰理空,非惑情所图。二曰神奇,非浅识所量。”(13)[东晋]僧肇:《注维摩诘经》,《大正藏》第38册,第328页。道生说不可思议是描述体不可测、用不可度,主要针对两种思量、测度而说,一是惑情,一是浅识,总说为情识,玄妙至极不可以情识把握,因此佛家又常说“不可以识知”。

其二,圆融无碍为妙。佛家各派都讲佛法不可思议为妙,而天台佛学凸显圆融无碍为妙确实是一大独到之处,尽管天台宗没有以“妙名不可思议”的方式说“妙名圆融”。智者大师说:“若隔历三谛,粗法也;圆融三谛,妙法也。”(14)[隋]智顗:《妙法莲华经玄义》,《大正藏》第33册,第682页。天台宗以圆融中道观说法妙,观一切法即空、即假、即中,三谛圆融当体即是,故名妙法。通俗地讲,一切事情都不相碍,都是圆融无碍的,这才称为妙。大体说来,可以从两个方面来理解:一是不同观念层级之间的事情,例如存在与存在者圆融无碍、本体与现象圆融无碍;二是同一观念层级之间的事情,如心与色无碍、内与外无碍、大与小无碍等。

妙之究竟义在于圆融无碍,观一切事情都是圆融无碍的“无分别相”。换言之,在本源的存在领悟中,尚未出现有分别的、相对的存在者观念,观“物”即“无”,观“存在者”即“存在本身”。若无圆融无碍义,则微妙至极义也不能成立,因为有所偏至则不能称为微妙至极。若无圆融无碍义,则不可思议义也不能成立,因为不圆融的事情都有其各自具体的规定性而“可思议”。

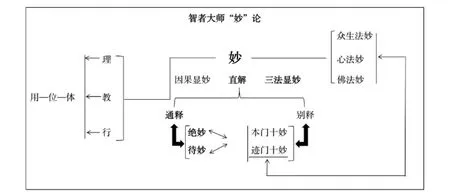

智者大师关于“妙”的阐发,主要集中于《法华玄义》一书,其思想旨归在于显示一切法的圆融无碍。概括地说,智者大师以“绝妙-待妙”的思想方法,开本门十妙、迹门十妙,又依心法、佛法、众生法显示妙义,本门、迹门又各依照这“三法妙”,由此建构了一个完整的“妙”论系统。(15)与此不同,智者大师列举的迹门十妙中也有“三法妙”,是指佛所证知的“真性、观照、资成”三轨,即理、慧、定三法之不可思议。(参见[隋]智顗:《妙法莲华经玄义》,《大正藏》第33册,第741页。)这里,笔者依照《法华玄义》的哲学叙事,对智者大师“妙”论的观念系统简要图示如下:

这里对智者大师“妙”论进行整体的介绍,引出“绝待”的一般性的思想方法或者说一般性的存在观法。

首先,依因果立妙义。从因地(修佛之因)和果地(所证佛果)看,立理、教、行三个方面(理体、教法、修行),又以体(体段)、位(层位)、用(功用)来判别“粗”与“妙”(无碍为妙,有碍为粗)。例如,智者大师说:“初约十法界是显理一,次约五味是约教一,次约观心是约行一。”(16)[隋]智顗:《妙法莲华经玄义》,《大正藏》第33册,第693页。这是分别从理体、教法、修行三个方面显示相融无碍之妙义,而又从体、位、用判为妙。

其次,依三法显示妙义。智者大师从心法、众生法、佛法来诠释一切法的相融无碍。智者大师说“众生之法不可思议”(17)同上,第694页。,从权实相即来说,不可以分别观世俗法,所以一切世俗法皆可以称为妙法。同样,佛法也不离于世俗法:“佛岂有别法,只百界千如是佛境界……能应于九界之权,一界之实,而于佛法无所损减,诸佛之法岂不妙耶。”(18)同上,第696页。佛法是实,众生法是权,但权是实,佛法之外无别法,一切法都在佛境界中,世俗法不在佛法之外,这是佛法之圆融无碍。心法是指实际的心念、知觉,天台宗认为一念心起具足三千性相而即空、即假、即中,所以心法与佛法、众生法是圆融无碍的。

再次,通释妙义。妙有绝妙与待妙之分,又称绝待妙与相待妙。待妙是指事物之间有所对待、相互比较所呈现的状态,绝妙是指不待于粗而言妙,如智者大师所说“不因于粗而名为妙”(19)同上,第697页。,绝妙不再是基于两相比较而言,而是当体即妙。

最后,别释妙义。智者大师从本门、迹门、观心三个方面论说,除观心妙之外,本门十妙和迹门十妙都做了系统解释。一般性地说,“本迹”是指本体与现迹的观念结构,智者大师从六个角度论述了“本迹”(20)同上,第764-765页。关系:(1)“约理事明本迹”,以无住之理为本,世俗谛为迹;(2)“约理教明本迹”,以二谛之理为本,说二谛之教为迹;(3)“约教行为本迹”,以教法为本,起修行为迹;(4)“约体用明本迹”,以佛之法身为本,应身为迹;(5)“约实权明本迹”,以实为本,权为迹;(6)“约今已论本迹”,以《法华经》所说为本,其它经典所说为迹。其中,(2)是从理体与教法的角度来说本迹,理体为本体,教法为现迹;(3)是从教法与修行的角度来说本迹,教法是根本,修行是现迹;(4)是从佛身来说本迹,佛之法身为体,应身为迹;(6)是从佛经诠释的角度来说本迹,智者大师以《法华经》为圆教之教法,并以此来收摄其它经典,以印证“会三归一”的一乘教法,解决不同佛经系统之间的相融性问题。如果说以上四种角度的论述更加侧重于宗教的视域,那么(1)和(5)则更易于阐发出一般性的哲学观念。(1)是从理与事来说本迹,用传统哲学的话语来说,就是本体与现象的关系,在天台佛学的圆教思想中,本体与现象是圆融无碍的,可以说即现象即本体。(5)是从实与权来说本迹,则本体是实,现象是权,由开权显实、权实相即,知本体与现象之圆融。因此,尽管有本门妙和迹门妙的区分,最终都指向圆融无碍或者说圆实“绝妙”。

可见,贯穿于智者大师“妙”论的主要思想方法就是“相待-绝待”,这对于领会圆融无碍之妙具有决定性意义。一般而言,“相待”是指事物(事情)之间相互依待的关系,如善与恶、美与丑、大与小等,它的观念前提是“二”或者说“分别”。“绝待”是指超越事物之间的这种依待关系,如即染是净、即俗是真,它的观念前提是“非二”或者说“无分别”。从“分别心”出发,则事物之间必然呈现出相待的关系;从“无分别智”出发,则可以超越事物之间的对待,观“无分别相”。

圆融无碍之妙,必然以绝待观之才能成立。在这个意义上,正如智者大师所说:“只唤妙为绝,绝是妙之异名。”(21)同上,第697页。这即是说,超越了对待故妙,绝待即妙。这一论断是非常独到的。在粗、妙相待的语境中,妙只是相对于粗而言,但并不是究竟之妙,只有超越这种对待关系才是圆融无碍的。这里不妨回过头来看三法圆融、三谛圆融和本迹圆融思想所体现的“绝待”观法:其一,三法“绝待”为妙。佛法不与众生法相待才能称为妙,用一般性的哲学话语来说,本体界不因与现象界相待而说,如果是相待关系,则不能说本体与现象是圆融无碍的。心法具摄佛法与众生法,相融无碍,不作相待观,故心法与佛法、众生法无分别,如《华严经》所说“心佛及众生,是三无差别”(22)《大方广佛华严经》,《大正藏》第9册,第465页。。其二,三谛“绝待”为妙。观一切法具足空、假、中三谛,一切法不待于假而说空,又不待于空、假而说中,当体即中。其三,本迹“绝待”为妙。通常来说,在本迹关系中,迹对应的现象为粗,本对应的本体为妙。但本迹圆融的观法就要超出这一视域,不以迹为粗、本为妙。本迹不相待才是圆融之妙,如果是本迹相待为妙,则是“断迹显本”;如果是本迹绝待为妙,则是“开迹显本”。即现象以显示本体,这是绝待为妙;而如果是隔断、出离现象才能显示本体之妙,则仍是相待之观法,没有真正进入绝待的思想视域。

要言之,从“绝待”出发,在观妙之际需要超越“相待”的观法,否则不能真正切入圆融无碍之妙的思想视域。正如智者大师所说:“降此以外,若更作者,绝何物,显何理?流浪无穷,则堕戏论……言语相逐,永无绝矣。”(23)[隋]智顗:《妙法莲华经玄义》,《大正藏》第33册,第697页。这就是说,如果在领会“绝待”时,仍然执持着一种“断除……而……”的思维模式,就没有真正切入绝待的思想视域,仍然停留在相待的思想视域中。

三、“圆即”与“观法之切转”

进一步分解,判定圆融无碍的关键就在于它是不是能够与其它事情“相即”,这种观法可以称之为“圆即”观法。由此,我们便能够理解,在“观妙”活动中,在本源的存在领悟、生活领悟中,不舍万物而重新转出“妙生万物”的思想方向。天台佛学进一步在“相即”思路中证立圆融无碍,所以可以把这种思路称为“圆即”。牟宗三称之为“诡谲的‘相即’”(24)牟宗三:《圆善论》,台北:联经出版事业有限公司,2003年,第267页。,所谓“诡谲”是指以非分别说的方式来说。圆融必然蕴涵着相即,从圆融中能够分析出相即观念。天台宗常说“无明即法性”“烦恼即菩提”等,正是“圆即”思想的体现。

天台宗以圆教自称,其判教未必不可商榷,但圆教之绝待妙与其他诸教相比,确实更加突出“即”的思想。正如陈坚所指出的:“在智顗所讨论的藏、通、别、圆四教之‘绝待妙’中,除了藏教之‘绝待妙’与‘即’无关外,其他三教之‘绝待妙’都与‘即’有关,只是通、别二教之‘绝待妙’是一种有相之‘即’,而圆教之‘绝待妙’是无相之‘即’。”(25)陈坚:《心悟转法华——智顗“法华诠释学”研究》,北京:宗教文化出版社,2007年,第125页。这一论断至关重要,圆教之“即”是一种“无相”之即;反过来说,如果相即不是“无相”之即,而是“有相”之即,圆融之义就不成立。知礼大师指出:“理一故即。此宗学者,谁不言之,而的当者无几。应知,圆家明理已具三千。”(26)[宋]知礼:《十不二门指要钞》,《大正藏》第46册,第708页。他从理体来论“即”,凸显了中道实相观,实相之外无别法,故理体即具三千,而非理体与事相三千作为“两种事物”来“相即”。这种意义上的相即,确实不同于一般所说的相即,例如最为常见的“一多相即”。在传统哲学语境中,“一多相即”主要有两层意思:一是指众多差别的现象之间的相即,如华严家说“第二因陀罗网境界门者……犹如众镜相照,众镜之影见一镜中。如是影中复现众影,一一影中复现众影,即重重现影成其无尽复无尽也”(27)[隋]杜顺说、[唐]智俨撰:《华严一乘十玄门》,《大正藏》第45册,第516页。。这是就任一事法皆能体现其他事法而言,就如两个镜子相照,一一复现境相,以至于重重无尽。这一无尽缘起的根据则是另一种意义上的“一多相即”,即形而上的本体与众多相对的现象之间的相即,因为所有的现象中都有同一之理体。这种意义上的相即,仍可以说是以理与事、本体与现象相待而言,天台宗论理具三千不同于此,不以理与事相待、本体与现象相待言“即”。

依照“绝待”的观法,“圆即”不是相待之“即”,而是绝待之“即”。换言之,相即不是基于相待关系而言的,而是超越分别对待的。知礼大师明确提出:“今家明即,永异诸师,以非二物相合,及非背面相翻,直须当体全是,方名为即。”(28)[宋]知礼:《十不二门指要钞》,第707页。他认为,天台圆教与其它宗派最大的不同在于论“即”,其他宗派论“即”主要有两种,一是“二物相合”,二是“背面相翻”,与之不同,圆教论“即”是“当体全是”。陈坚指出,前两种指的是通教和别教的思路:“(1)通‘即’,通教‘二物相合’的‘即’,它表示对待双方之间的单向依待关系……(2)别‘即’,别教‘背面相翻’的‘即’,它表示对待双方双向依待的关系……(3)圆‘即’,圆教‘当体全是’的‘即’也就是天台宗的‘即’。”(29)陈坚:《也谈知礼论天台宗的“即”》,《宗教学研究》1997年第1期,第102页。他对前两种意义上的“即”作了细致的区分,一是单向依待的关系,二是双向依待关系。更一般性地说,这两种意义上的相即有一个共同的观念前提,就是“有二”或者说“有分别”。例如,我们说“两个事物”相即,那么确实就如知礼大师所说的要么是“二物相合”,即两个事物之间的相合,要么是“背面相翻”即两个事物之间的转化。说到底,“二物相合”与“背面相翻”都是在“有二”“有分别”的观念前提下才能成立,如果没有这一观念前提,则能“当体全是”。例如,在天台宗语境中说中道实相与三千性相,这并非是两种事物或者说两件事情,则无需“二物相合”或者“背面相翻”,只就任一心念具三千即空、即假、即中论中道实相,并无理与事相待意义上的“即”。在这一语境中,一念心是即染心、烦恼心而说。智者大师说:

此三千在一念心。若无心而已,介尔有心,即具三千。亦不言一心在前,一切法在后;亦不言一切法在前,一心在后……若从一心生一切法者,此则是纵;若心一时含一切法者,此即是横。纵亦不可,横亦不可。只心是一切法,一切法是心。故非纵非横,非一非异,玄妙深绝。非识所识。非言所言。(30)[隋]智顗:《摩诃止观》,《大正藏》第46册,第54页。

这是说一念心所呈现的不可思议境界,一念心与三千性相“非纵非横”。通常是从时空的角度来理解纵、横,一念生万法,是时间上的前后关系,一念含万法是同一时间的空间关系。但也可以从另一个角度来理解,即纵向的创生关系和横向的认知关系。如果是这两种关系则可以解释出万法从一念心生成,以及通过一念心认知万法的思路。前者可以导出一念心为根据,万法为被创生的现象之关系;后者可以导出主体认知客体的对待关系。智者大师这里说“非纵非横”既不是“心生万法”,也不是以对象化认知的姿态“心含万法”,而是“一念心具万法”。这既不是一种纵向的创生关系,也不是一种横向的对象化认知关系。任一心念即具三千,观烦恼心以至于菩提心皆不断三千,这种思路不是“有待”之“即”,而是“绝待”之“即”。

笔者曾提出,作为存在观法机制的“观法之切转”(31)参见杨虎:《从无生性原在到有死性此在——重读海德格尔的“存在论区分”》,《河北学刊》2015年第4期,第32页。,可以用来透显“圆即”观念和圆融观法。“观法之切转”是指存在观法、存在领悟的“切转”,这可以作为一种普遍的思想模式透显儒、道、释的存在观法之机制。例如,道家的“以道观之”与“以物观之”(《庄子·秋水》),就存在着观法的两个向度。其中的关键在于“切转”,即对于同一件事情而言,关键在于“以道观”还是“以物观”,存在观法是可以切转的,这是因为存在领悟是有不同层级和面向的。

然而,这一论断和阐发似乎会遇到佛学语境中文本解释上的困难。例如,知礼大师明确说:“不须断除及翻转也。诸家不明性恶,遂须翻恶为善,断恶证善。故极顿者仍云,本无恶,元是善。既不能全恶是恶,故皆即义不成。”(32)[宋]知礼:《十不二门指要钞》,第707页。我们知道,天台宗讲“性具善恶”,按照一般的理解,恶都被归为一种本来面目被“遮蔽”或者说尚未发见“本觉”(如儒家之“气质”说、佛家之“无明”说)的状态,这会很自然地导出“断恶证善”或者“翻恶为善”的思路。天台宗则不然,不仅把恶安置在性体、理体中来说,而且明确说“不须断除及翻转”。从表面上看,这就否认了“切转”。实际则不然,知礼大师这里所否定的仍然是“两个事物”之转化,强调的是“当体全是”,可以说“佛法之外无别法”,亦即观一切法都不在佛法之外,以此观之,确实“不须断除及翻转”。但这并不是说要即恶而从于恶,而是说不舍恶相,这是“不断除”之义,是“以不断断”,所以也无需“翻转”。但这种“不断除”恰恰需要一种观法的“切转”,以无分别的观法观之。这里借用智者大师论“相待”与“绝待”的方式来说,“观法之切转”不是“相待之切转”,而是“绝待之切转”,观法切转无转相,切转是“无所转之切转”。这就意味着切转不是指有所待的“两个事物”的转化,亦即知礼大师所否定的“背面相翻”,而是其所肯定的“当体全是”,只就同一件事情而说其当下即是,所切转的不是“事物”而是“观法”,这恰恰才能够成立“圆即”之义,若无“观法”之切转,不从“分别”之观切转到“无分别”之观,则无法透显“圆即”的思想视域。惠能大师也说“心迷法华转,心悟转法华”(33)[元]宗宝编:《六祖大师法宝坛经》,《大正藏》第48册,第355页。,这里的迷与悟就是一种“观法之切转”,关键就在于“观心”的“切转”。据此,“圆即”可以通由“观法之切转”来透显,甚至可以说,没有“观法之切转”则“圆即”义不能证成。

存在领悟、生活领悟可以有不同的层级和面向,它可以被把握为不同的观念样式。当我们依照圆融观法“观妙”,必然体悟到妙一定是不舍万物的,是“妙生万物”的,我们能够即于物而观妙,甚至说非物无以言妙。在东方哲学的儒、道、释思想系统中,普遍存在这种圆融观法。在儒家的思想语境中,妙观念并不像道家、佛家那样是直接表述出来的,而是通过其他观念透显出来的。《周易·说卦传》说:

神也者,妙万物而为言者也。动万物者,莫疾乎雷。桡万物者,莫疾乎风。燥万物者,莫熯乎火。说万物者,莫说乎泽。润万物者,莫润乎水。终万物始万物者,莫盛乎艮。故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也。

虽然《周易》大传未必单纯是儒家思想文本,但这里确实体现了儒家“妙生万物”的思想性格。“神”的观念在《周易》哲学语境中是指不可测度的本源事情,如“神无方而易无体”“阴阳不测之谓神”(《周易·系辞上传》)。神无定形而易无定体,一阴一阳的运行不息,这是难以测度的。儒家不离天地之间、不舍天下万物来说不可测度的事情,万物生生即是这样的本源事情,所以说“妙万物而为言”。这里的“妙”通常解释为“妙育”,“妙万物”即“妙育万物”。但“妙”也可以作使动用法,使得万物皆妙,可以说,儒家视天地万物的生生不息为妙,妙所揭明的就是天地万物生生不息之境。进一步,万物皆可妙,“妙万物”就是不断成就人与天地万物的生生不息。

通由圆融存在观法之“切转”,观“物”当下即“无”,观“存在者”当下即“存在本身”,切转是“无所转”之切转。因此,即物而无弃于物,必须转出“妙生万物”的思想方向,“即物”以“妙物”,既不以妙而舍弃物,也不因物而遮蔽妙,万事万物当下即妙,这就是一种本源的生活领悟。因此,“观妙”的玄思与境界并不是“缘理断九”,脱离我们所置身于其中的种种生活境况,正如庄子所说“绝迹易,无行地难”(《庄子·人间世》)。在圆融观法中,我们领悟到,这“人间世”的善恶、美丑皆是实际生活的显现样式,皆是我们所“牵挂”的事情,一切都是“在生活之中”,从而“在存在观法上为个体安立积极的生活姿态,不断努力创造个体自由与事物自如的生活处境”(34)杨虎:《论观心与感通——哲学感通论发微》,《北京理工大学学报》社会科学版2020年第2期,第171页。。