近断层脉冲型地震动作用下“先滑后限”的滑移隔震结构动力响应分析

2022-04-29张慧,张超,侯伟

张 慧,张 超,侯 伟

(陕西工业职业技术学院,陕西 咸阳 712000)

1999年发生的集集地震给中国台湾当地的建筑物造成了严重的破坏,近断层地震动独特的运动特征引起学者的关注和重视。滑移隔震技术相比其他隔震技术具有独特的隔震机理,受地面频谱特性的影响较小,隔震结构基本不会出现共振现象,是一种安全可靠的隔震体系,引起了研究者的关注。众多学者对近断层地震动作用下隔震结构的地震响应和隔震性能等进行了研究。Somerville等分别研究了静态的滑冲位移效应和动态的破裂方向性效应两种长周期脉冲的近断层地震动对结构的影响。李小军等对结构高宽比与近断层速度脉冲型地震动作用下的地震响应的关系展开了研究,指出随着高宽比的增加,隔震支座的位移先增大后减小,而隔震结构的基底剪力和层间位移呈逐渐增大的趋势。且隔震支座位移随地震动峰值速度与峰值加速度比值的增大而增大。杜永峰等指出结构响应与地震动强度指标的相关程度受震源机制、场地类别等影响,建议考虑震源机制和结构所在场地后通过不同地震动强度指标来调整和选择地震动输入。李爽等研究表明,上盘效应在短周期段显著,下盘效应的增大作用在长周期段显著。卢智成等研究了近场脉冲主余震地震动的延性系数特性,通过修正随机组合构建方法构造了大量近场脉冲主余震地震动,采用标准化周期降低延性系数的离散性,并且分析了平均延性系数特性和余震的影响。

综合上述,近断层地震作用下滑移隔震结构的动力行为研究较少。“先滑后限”的滑移隔震体系作为滑移隔震体系的一个重要分支,具有良好的隔震性能。本文以U型带片作为限位消能部件,摩擦材料采用了二硫化钼涂层材料,组成了“先滑后限”的隔震装置,并以此建立5层“先滑后限”的滑移隔震结构模型,输入近断层脉冲型和近断层非脉冲型两种地震波,对比分析“先滑后限”的滑移隔震结构在近断层脉冲型地震动作用下层间位移、加速度、层间剪力等动力响应的变化规律。

1 工程概况

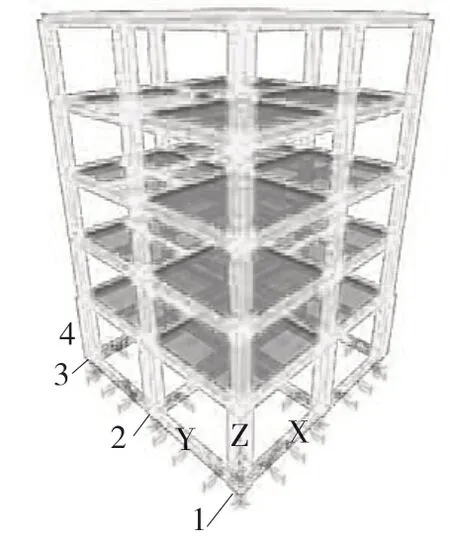

本文以一栋5层钢筋混凝土框架结构作为计算模型,该结构底层层高为4.2 m,2~5层层高为3.6 m。X向和Y向均为2跨,跨距均为6 m;底层柱截面尺寸为750 mm×750 mm,其余各层柱截面尺寸为600 mm×600 mm,主梁截面尺寸为300 mm×600 mm,次梁截面尺寸为200 mm×400 mm,基础框架梁截面尺寸为300 mm×600 mm。屋面板厚度为120 mm,各层楼板厚度为100 mm。抗震设防烈度为7度,地震加速度为0.15 g,场地属Ⅱ类场地,地震分组为第一组,场地特征周期为0.35 s;上部结构阻尼比为0.05。结构所有构件采用混凝土强度等级为C30。屋面恒荷载为7 kN/m,不上人屋面活荷载为0.5 kN/m;屋面外围梁上作用女儿墙荷载为4 kN/m,楼面外围梁上填充墙荷载为10 kN/m。

2 计算模型建立

2.1 滑移隔震装置的组成

“先滑后限”的滑移隔震装置主要由滑移支承部件和限位消能部件组成。限位消能部件是由Q235钢板冷弯加工形成的U型钢片。滑移支承部件由三部分组成,即中间用低摩擦系数材料及上、下刚性支承板。其中低摩擦材料成分主要是二硫化钼,相关试验表明:该摩擦材料的摩擦系数可最终稳定在0.04~0.05,本文将摩擦系数设定为0.05。限位消能部件由普通Q235钢板冷弯而成的U型钢片做成。“先滑后限”的隔震装置构造如图1所示,其中d为自滑区长度。

图1 “先滑后限”的滑移隔震装置示意图Fig.1 Schematic diagram of “sliding, later limited”sliding isolation device

2.2 有限元模型建立

将限位消能部件和滑移支承部件布置在隔震层,限位消能部件布置在结构X向和Y向的上下基础梁之间,每边沿着基础梁下端布置3个U型带片限位装置。在基础顶部与每根底层框架柱下部之间布置滑移支承部件,滑移隔震结构的分析模型如图2所示。

图2 滑移隔震结构分析模型Fig.2 Analysis model of sliding isolation structure

对于滑移隔震支座的滑移支承部件,采用有限元软件SAP2000中的Friction Isolator连接单元进行模拟,将Friction Isolator连接单元布置在每根底层框架柱下端,该连接单元不能承受轴向拉力。由于本文要对“先滑后限”的滑移隔震结构进行模拟,所以SAP2000提供的多段线性塑性连接单元无法模拟限位消能部件的实际情况。在多段线性塑性连接单元的基础上,对限位消能部件的骨架曲线进行修改,在骨架曲线的开始段采用一段水平刚度近似为零的直线对自滑区长度进行模拟。

图3为“先滑后限”的滑移隔震结构限位消能部件骨架曲线示意图。

图3 “先滑后限”的滑移隔震结构限位消能部件骨架曲线示意图Fig.3 Schematic diagram of skeleton curve of displacement-limited energy dissipation unit of “sliding, later limited” sliding isolation structure

限位消能部件的具体参数为:屈服前刚度=383 N/mm,屈服后刚度为=90.5 N/mm;屈服力=10.06 kN,最大荷载=18.10 kN;屈服位移=26.24 mm,最大位移为=156.46 mm。针对本文的工程实例结构,通过SAP2000有限元分析,在TCU102波、TCU067波作用下,最大自滑区长度d都取为140 mm。

3 工况分析

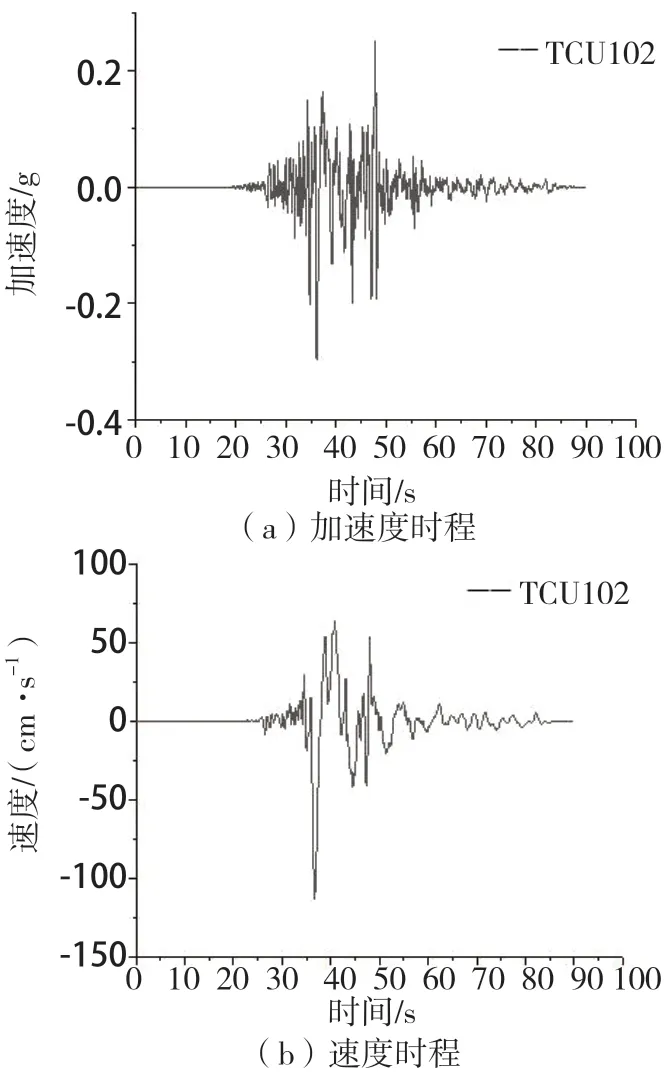

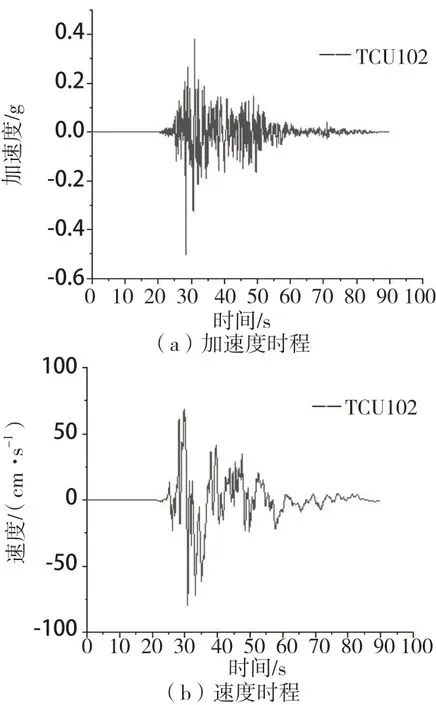

本文选取的近断层脉冲型地震动记录为TCU102,持时为89.995 s,记录步长0.005 s,图4为近场脉冲型地震波TCU102的加速度和速度时程曲线,该地震波含有长周期速度脉冲。选取的近断层非脉冲型地震动记录为TCU067,持时为89.995 s,记录步长0.005 s,该地震波无明显的长周期速度脉冲,其加速度和速度时程曲线如图5所示。两条地震动记录均来自于美国太平洋地震工程研究中心强震数据库。

图4 近场脉冲型地震波Fig.4 Near-field pulse seismic wave

图5 近场非脉冲型地震波Fig.5 Near-field non-pulse seismic wave

本文建立5层“先滑后限”的滑移隔震结构模型,分别将TCU102、TCU067两条地震波的加速度峰值调整到150 cm/s和310 cm/s,研究在近断层脉冲型地震波和近断层非脉冲型地震波作用下“先滑后限”的滑移隔震结构加速度、层间位移、层间剪力的变化规律。

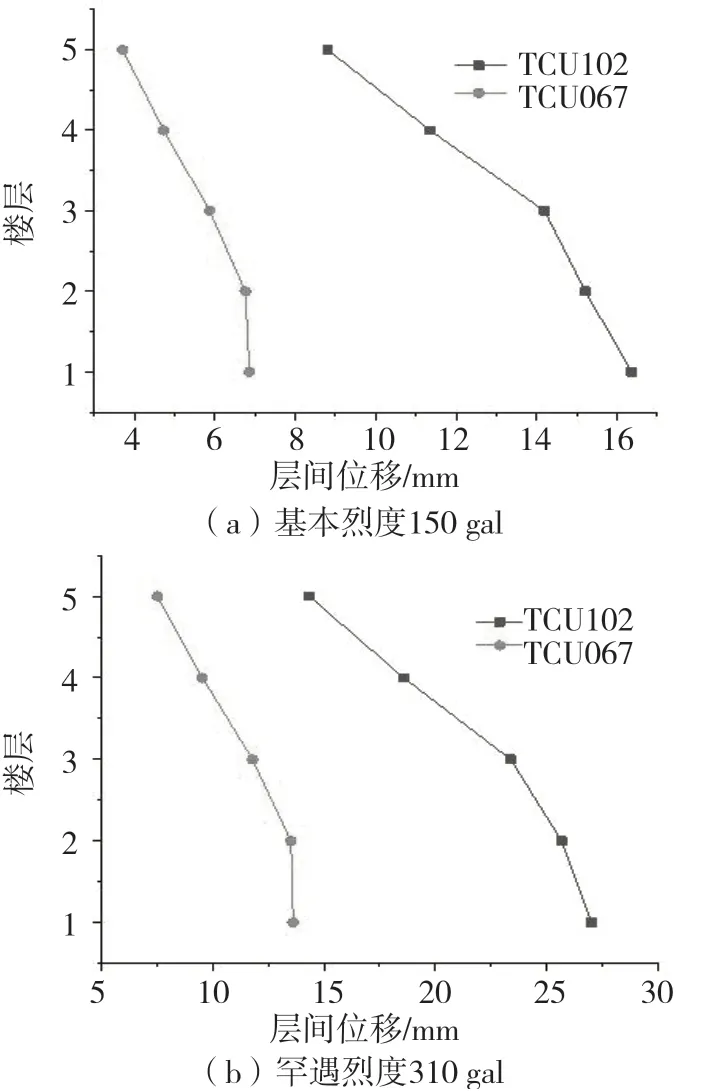

3.1 层间位移反应对比

图6为TCU102波和TCU067波作用下结构的层间位移反应对比图。从图6可知,“先滑后限”的滑移隔震结构的层间位移均是随着楼层高度的增加而减小。在近断层脉冲型地震波TCU102基本烈度和罕遇烈度作用下,结构的第一层层间位移最大,分别为:16.36 mm、27.02 mm。而在近断层非脉冲型地震波TCU067基本烈度和罕遇烈度作用下,结构的第一层层间位移同样最大,分别为:6.86 mm、13.62 mm。由此可见,近断层脉冲型地震波作用下各层层间位移均比近断层非脉冲型地震波对应层的层间位移大,以第一层层间位移为例,基本烈度下增加了138%,罕遇烈度下增加了98%。由此可见,近断层脉冲型地震作用下的层间位移显著增大,使得传统的隔震结构设计出现困难,随地震烈度的增加,层间位移增大的幅度在减小。

图6 TCU102波和TCU067波作用下结构的最大层间位移反应对比Fig.6 Comparison of maximum interlayer displacement response of structures subjected to TCU102 wave and TCU067 wave

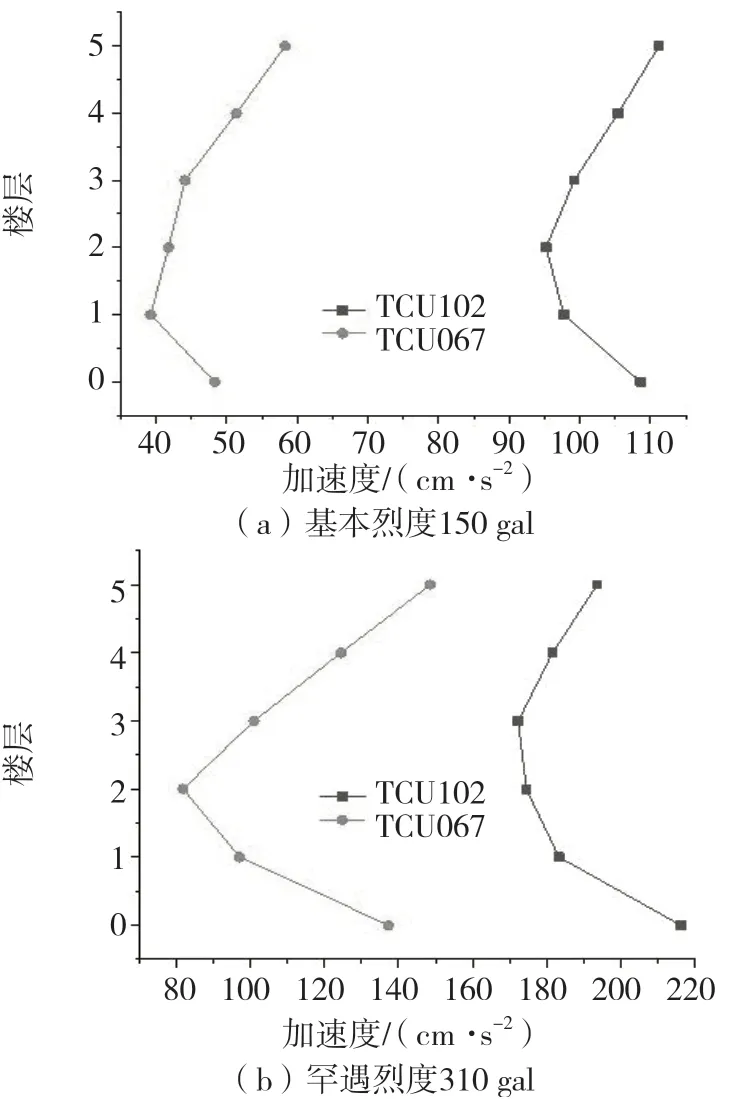

3.2 加速度反应对比

图7为TCU102波和TCU067波作用下结构的加速度反应对比图。从图7可知,“先滑后限”的滑移隔震结构的楼层加速度反应呈现“K”型(两头大、中间小)分布。在近断层脉冲型地震波TCU102基本烈度作用下,隔震层加速度为108.63 cm/s,顶层加速度为111.16 cm/s。而在近断层非脉冲型地震波TCU067基本烈度作用下,隔震层加速度为48.28 cm/s,顶层加速度为58.26 cm/s。表明:在近断层脉冲型地震波的作用下各层加速度增大,其中隔震层加速度增大了125%,顶层加速度增大了99%。在近断层脉冲型地震波TCU102罕遇烈度作用下,隔震层加速度为216.12 cm/s,顶层加速度为193.57 cm/s。而在近断层非脉冲型地震波TCU067罕遇烈度作用下,隔震层加速度为137.32 cm/s,顶层加速度为148.54 cm/s。随着地震烈度的提高,近断层脉冲型地震波TCU102作用下隔震层和顶层的加速度相对于近断层非脉冲型TCU067地震波作用下对应层的加速度增加幅度分别从125%、91%变为57%、30%,通过分析可知,由于近断层脉冲型地震波具有明显的脉冲效应,使得近断层脉冲型地震作用下楼层加速度显著增大,且随地震烈度的增加,楼层加速度增大的幅度在减小。

图7 TCU102波和TCU067波作用下结构的最大加速度反应对比Fig.7 Comparison of maximum acceleration response of structures subjected to TCU102 wave and TCU067 wave

3.3 层间剪力反应对比

图8为TCU102波和TCU067波作用下结构楼层层间剪力对比图。从图8可知,“先滑后限”的滑移隔震结构的层间剪力均是第一层比较大,随着楼层数的增加剪力在减小。两种地震波基本烈度作用下,在近断层脉冲型地震波TCU102作用下,隔震结构各层最大的层间剪力出现在第一层,其大小为1 891.70 kN,其余各层层间剪力相对隔震层均有所减小;在近断层脉冲型地震波TCU102作用下,隔震结构各层最大层间剪力均大于近断层非脉冲型TCU067地震波作用下的各层最大层间剪力,说明TCU102地震波具有明显的脉冲特性,致使结构产生更大的层间剪力。随着地震烈度的提高,“先滑后限”的滑移隔震结构各层最大层间剪力均有所增大,在TCU102地震波罕遇烈度作用下,第一层和顶层最大的层间剪力分别为3 404.65 kN、623.48 kN,而在TCU067地震波罕遇烈度作用下,隔震层和顶层最大的层间剪力应分别为1 540.13 kN、288.99 kN。通过分析可知,在基本烈度下,第一层和顶层层间剪力均增加了105%。在罕遇烈度下,第一层和顶层层间剪力分别增加了121%、115%。由此可知,随着地震烈度的提高,近断层脉冲型地震波TCU102作用下各层最大层间剪力相对于近断层非脉冲型TCU067地震波作用下的各层最大层间剪力的增加幅度在提高。

图8 TCU102波和TCU067波作用下结构的最大层间剪力对比Fig.8 Comparison of maximum interlayer shearing force of structures subjected to TCU102 wave and TCU067

综上所述,“先滑后限”的滑移隔震结构各层层间位移、加速度、层间剪力均随地震烈度的增加而增大。近断层脉冲型地震波具有明显的脉冲效应,使得近断层脉冲型地震作用下的各层层间位移、加速度、层间剪力较之近断层非脉冲型地震作用下对应层的层间位移、加速度、层间剪力明显增大,且随着随地震烈度的增加,层间位移、加速度的增大幅度在减小,而层间剪力的增大幅度在提高。因此,不能忽视近断层脉冲型地震对“先滑后限”的滑移隔震结构的影响,从而确保结构设计安全。

4 结语

本文研究了“先滑后限”滑移隔震结构在近断层脉冲型地震波和近断层非脉冲型地震波作用下层间位移、加速度、层间剪力的变化规律。得出以下结论:

(1)分析结果表明,近断层脉冲型地震作用下的层间位移显著增大,使得传统的隔震结构设计出现困难,随地震烈度的增加,层间位移增大的幅度在减小;

(2)分析结果表明,近断层脉冲型地震波具有明显的脉冲效应,使得近断层脉冲型地震作用下楼层加速度显著增大,且随地震烈度的增加,楼层加速度增大的幅度在减小;

(3)分析结果表明,随着地震烈度的提高,近断层脉冲型地震地震波TCU102作用下各层最大层间剪力相对于近断层非脉冲型TCU067地震波作用下的各层最大层间剪力的增加幅度在提高。