基于AHP的教学及教辅建筑外部空间人性化景观设计对策探究

——以西南林业大学为例

2022-04-28周晓菲刘扬

周晓菲 刘扬

(西南林业大学园林园艺学院,云南 昆明 650224)

随着高等教育变革不断深化,国内高校开始追求建筑数量和体量的增加以适应日益增长的学生数量,从而忽视建筑外部空间景观建设,人性化问题愈发突出。教学及教辅建筑作为师生工作、学习、科研的重要场所,其人性化的外部空间景观对教育目的实现具有重要的现实意义。因此,本文将基于人性化理念,以校园使用者需求为切入点,运用层次分析法对设计要素进行分析和筛选,通过对西南林业大学的研究,思考如何呈现一个人性化的教学及教辅建筑外部空间景观,以期为人性化校园景观设计提供一种新的思路。

1 研究的概念界定及对象

1.1 研究概念界定

从建筑构成角度来说,建筑是由地板、墙壁、天花板3种基本要素限定的。芦原义信将建筑外部空间定义为“没有屋顶的建筑”空间,其认为外部空间是从自然当中所划定的空间,与无限延伸的自然是不同的[1]。彭一刚先生则认为外部空间具有2种典型的形式:以空间包围建筑物,这种形式的外部空间称为开敞的外部空间;以建筑实体围合而形成的空间,这种空间具有较明确的形状和范围,称之为封闭式的外部空间[2]。本文所研究的教学及教辅建筑外部空间景观主要范围是建筑前广场、庭院和露台空间。露台是指设置在屋面、首层地面或雨蓬上供人室外活动的有维护设施的平台,主要包括屋顶和建筑出入口平台[3]。

1.2 研究对象

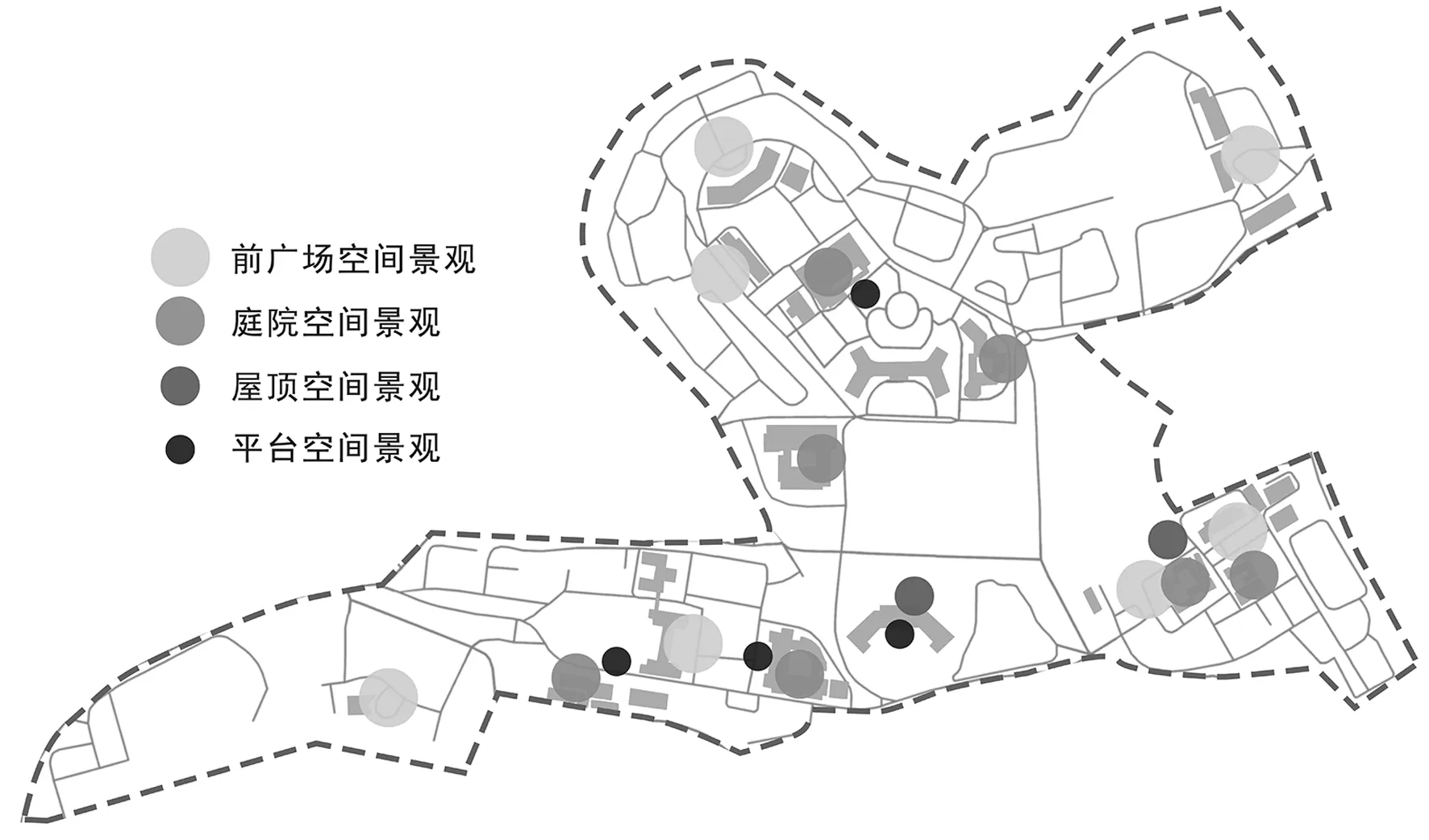

以西南林业大学教学及教辅建筑外部空间景观为研究对象,通过对校园建筑规划图纸的收集整理,结合卫星地图,进行实地勘察,并绘制校园内教学及教辅建筑外部空间景观分布现状图(不含在建),见图1。截至2021年,校园内实际建成教学及教辅建筑24幢,共计7处建筑前广场空间景观,7处庭院空间景观,6处露台空间景观。其中6处露台空间景观中包括2处屋顶空间景观和4处建筑出入口平台空间景观。

2 AHP原理与空间评价模型构建

2.1 AHP原理

AHP是层次分析法(Analytical Hierarchy Process)的缩写,是20世纪70年代由匹兹堡大学的Thomas L.Saaty教授开发出来的一种将复杂问题分层逐个分析,通过定量与定性结合获得要素优先级的决策分析方法。具体步骤包括:确立递阶层次结构模型;依据评价结果构建判断矩阵 ;计算权重向量并进行计算与一致性检验[4]。

图1 教学及教辅建筑外部空间景观分布现状图

2.2 空间评价模型构建

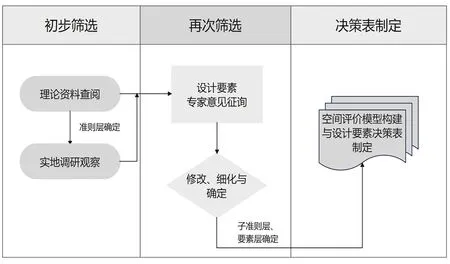

教学及教辅建筑外部空间景观是校园景观的核心组成部分和校园学习生活的重要载体,其主要服务对象为学生与教职工。鉴于大学生思想行为具有规律性、多样性、交往性、独立与集体性的特点,全面、客观地提取人性化要素就显得格外重要[5]。综上,笔者采取初筛—复筛—制定的结构方式确定准则层、子准则层与要素层,见图2。

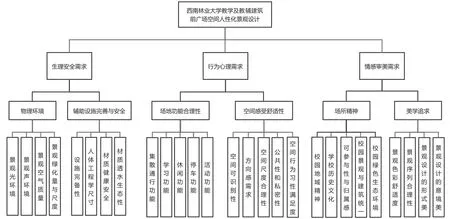

通过理论资料查阅和实地调研观察使用者行为的方法归纳确定准则层为生理安全需求、行为心理需求、情感审美需求,并对不同类型外部空间人性化景观的子准则层和要素层进行初步筛选。制定评价要素专家意见征询表,对初筛后的子准则层和要素层进行修改、细化与确定。最终根据复筛结果,创建教学及教辅建筑前广场、庭院、屋顶和出入口平台的人性化设计要素评价指标体系构成树层层次结构。不同类型外部空间景观评价模型之间既存在共通之处,也表现出一定差异性,以建筑前广场空间人性化景观设计要素评价模型为例,见图3。

图2 各指标层确定流程

图3 建筑前广场空间人性化景观设计要素评价模型

此种方式的使用不仅可以提高要素筛选的系统性、科学性和可操作性,确定各因素之间所存在的共同属性及所属关系,而且采用定性与定量结合的方式,对人性化外部空间景观这类模糊问题的解决具有重要指导意义。

3 教学及教辅建筑外部空间人性化景观研究结果分析

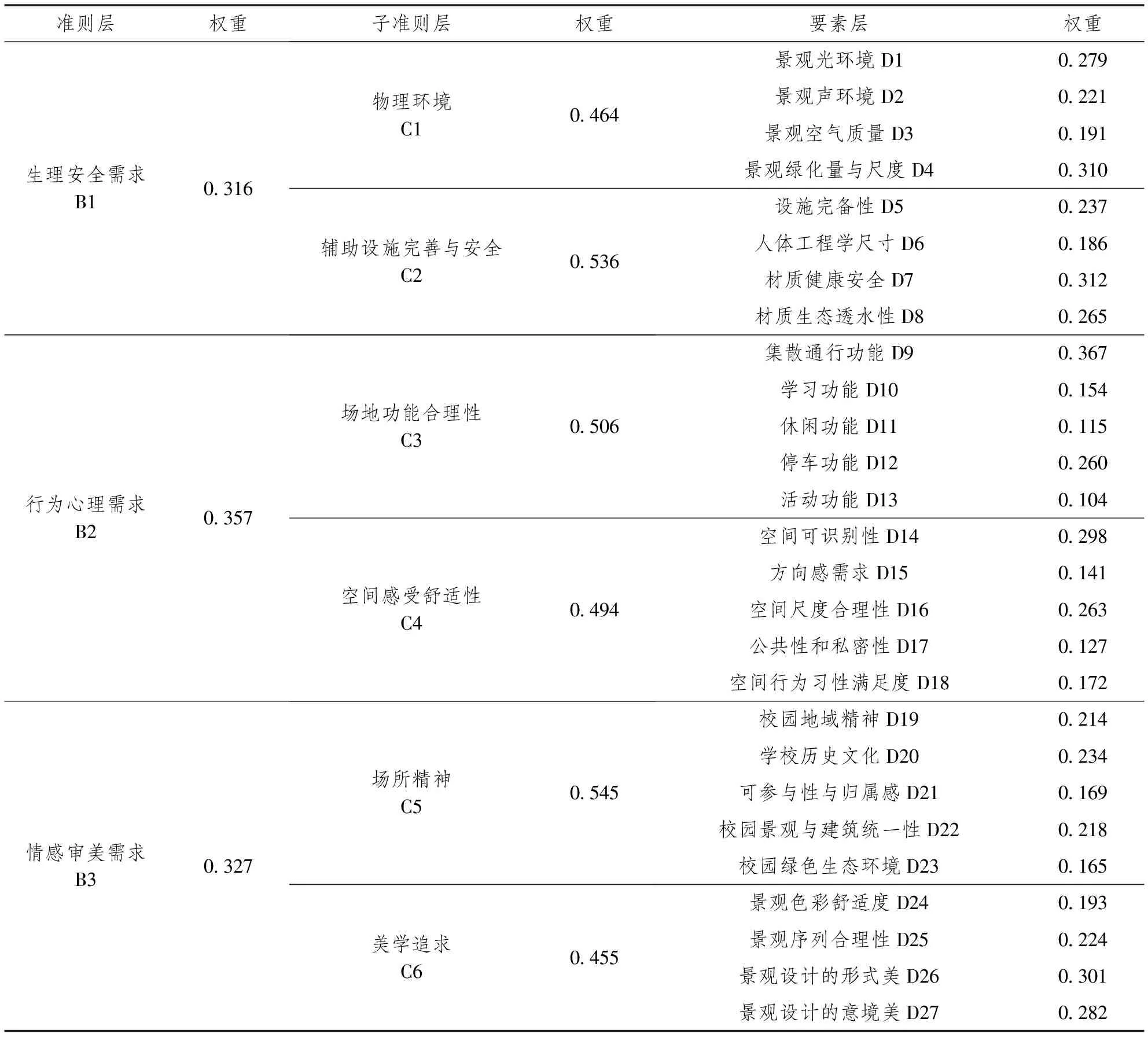

依据上文构建的指标梯阶层次模型与结构体系生成调查问卷,将各指标层的重要程度分为9个等级,即同等重要、稍微重要、明显重要、强烈重要、极端重要,分别对应数值1、3、5、7、9,2、4、6、8表示上述判断的中间值,进行两两比较[6]。本次问卷对象包含风景园林行业专家及对应的外部空间景观使用者。笔者分别计算了教学及教辅建筑前广场、庭院、屋顶和出入口平台景观人性化设计要素的权重,并对权重向量进行一致性检验。

3.1 前广场空间人性化景观

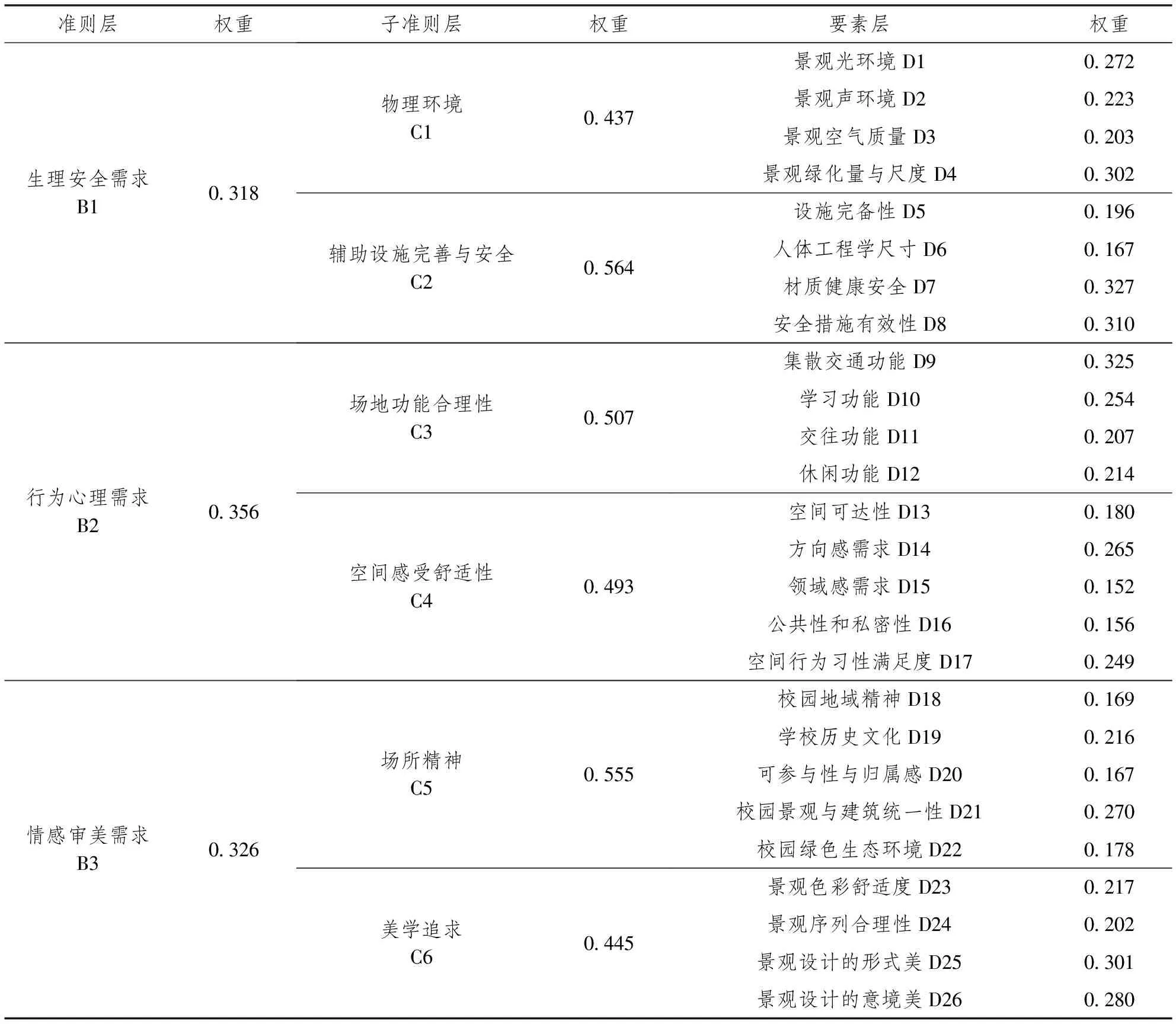

表1 教学及教辅建筑前广场空间人性化景观设计要素权重

由表1可知,建筑前广场空间人性化景观中的生理安全需求、行为心理需求和情感审美需求的权重系数相差不大。从生理安全需求层面来看,辅助设施安全与完善比物理环境稍重要一些,绿化量和尺度、材质健康安全和透水性应予以关注。在行为心理需求方面,场地功能合理和空间感受舒适同等重要,使用者对集散通行和停车的需求更大;在空间感受方面,空间可识别性和尺度合理性尤为重要。从情感审美需求角度来讲,场所精神营造比美学创造更为重要,注意对地域精神和校园历史文化的体现,表现广场空间景观的形式美与意境美。

3.2 庭院空间人性化景观

通过表2可知,在准则层层面的行为心理需求权重相较于其他两者会稍高一些,生理安全需求与情感审美需求的权重基本一致。从生理安全需求方面来讲,使用者对庭院的物理环境适宜更为看重,同时也应注意设施完备和材质健康安全。在行为心理需求方面,场地功能合理性相对重要,学习、交往、休闲功能权重系数较高,应重视庭院空间的公共性和私密性、领域感。在情感审美需求中,场所精神和美学追求权重差别不大,其中可参与性与归属感、校园绿色生态环境和景观意境美较为重要。

3.3 屋顶空间人性化景观

由表3可知,屋顶空间人性化景观的生理安全需求在准则层中占领绝对优势,行为心理需求次之,情感审美需求最低。在生理安全需求层面,辅助设施安全对于屋顶空间来说是至关重要的,安全措施有效性在其中占主要地位。在行为心理需求方面,场地功能合理性和空间感受性差异不大,应注重休闲功能、交往功能和空间尺度问题。在情感审美需求中,场所精神的权重系数较高,校园绿色生态环境、设计的意境美应予以重视。

表2 教学及教辅建筑庭院空间人性化景观设计要素权重

3.4 平台空间人性化景观

通过平台空间人性化景观的相关数据可以得出,生理安全需求、行为心理需求和情感审美需求的权重系数差异不明显。在生理安全需求方面,辅助设施完善与安全比物理环境更为重要,应注意景观绿化量和尺度、材质健康安全和安全措施有效性。从行为心理角度来讲,场地功能合理性和空间感受舒适性权重系数相差不大,集散交通功能、方向感需求、行为空间习性方面应予以关注。在情感审美需求中,场所精神更为重要,其中校园景观与建筑统一性、景观设计形式美和意境美权重较高。

4 教学及教辅建筑外部空间人性化景观设计策略

针对以上研究结果,笔者从子准则层角度出发分别整理归纳出教学及教辅建筑前广场、庭院、屋顶和平台空间人性化景观设计策略。

4.1 前广场空间人性化景观设计策略

注重绿化量的合理性,通过适宜的植物种植营造良好的光、声、空气环境,切忌大面积铺装,尺度要符合广场的实际用途与尺度。鉴于建筑前广场的功能以通行为主,尤其应当注意材质健康安全与生态透水问题,避免雨天积水和地面湿滑,对校园使用者造成伤害。需满足集散通行功能和停车功能,提供足够的集散空间、划定停车区域,避免车辆乱摆乱放,阻碍师生的正常通行。根据广场具体性质与大小,赋予场地一定的学习、活动或休闲功能,丰富空间景观内容,更好地服务于使用者。设置标志物增强前广场空间景观可识别性,同时注重对空间尺度的把控,因地制宜地创造符合使用者空间感受的景观。校园广场空间景观的场所精神能够唤起师生强烈的精神体验,有利于其发挥“环境育人”的作用[7]。因此,设计者应该深度挖掘地域精神和校园历史文化,将其融入景观设计之中,与教学建筑形成统一感,以增强校园使用者的归属感。运用色彩、形状、线条及其不同组合创造广场空间景观的形式美,形成起景—前景—主景—结景完整的空间序列,注意景观空间的意境美。

4.2 庭院空间人性化景观设计策略

设计者应尤为关注光环境的营造,做到冬有阳、夏有荫、夜有明,创造韵律变化的光影之美。运用合理的植物配置提高空气质量、净化景观声环境,为师生营造安静舒适的景观空间。设置必要的园林小品,提供足够的游憩设施供校园使用者使用,且应符合人体工程学要求,如利用高大乔木设置树池座椅,高度以40~45cm为宜。庭院人性化景观营造应以学习功能和交往功能为导向,通过不同空间类型的营造,尽量满足师生安静学习、交流沟通和休闲游憩的需求。利用植物、小品及其不同组合营造开敞空间、半开敞空间与封闭空间,实现公共性和私密性的完美结合。强化庭院空间的领域感,带给校园使用者尊重、稳定、自由之感[8]。通过文化渗透与传递的方式,增强校园使用者的认同感与归属感,提升场地参与度,同时注意营造绿色生态的庭院空间环境,于潜移默化中培养师生的生态意识。深度解读场地内涵,把握景观的统一性,充分利用地形、植物、建筑、道路和园林小品发掘场地的意境美,营造合理的景观空间序列。

表3 教学及教辅建筑屋顶空间人性化景观设计要素权重

表4 教学及教辅建筑平台空间人性化景观设计要素权重

4.3 屋顶空间人性化景观设计策略

注意景观绿化量与尺度,考虑屋顶的承重问题,避免过大的植物根系对房体造成破坏,同时也要保证适量植物创造良好的景观效果。扩大屋顶绿化植物种类,使用生态友好型材料,更好地发挥屋顶花园绿化隔热、截留雨水的作用[9]。出于安全考虑,校园中的大多数屋顶空间并不开放,这造成了大量空间浪费,平面美观性不足,可以通过添设围栏、植物分隔的方式达到保障人身安全的目的。以功能为出发点设计场地内容,屋顶空间功能多样,既要满足校园使用者休闲、交往需求,也要具备一定的学习、教学实验功能。要注意对空间可达性和尺度的把控,园林小品、植物尺度不宜过大也不可过小。从某种角度来说,屋顶作为垂直意义上的庭院,公共性和私密性的需求也不容忽视,可以通过植物围合分隔、划定地面等方式达到此目的。遵循“防、排、蓄、植”并重的原则,运用乡土植物种植、宣传性小品设置,创造屋顶生态景观,有利于唤醒师生生态意识,展示生态环境科普知识。充分了解场地,做到意在笔先,使意与境相生相长、互渗互融。

4.4 平台空间人性化景观设计策略

注重植物等软质材料的使用,使硬质和软质铺装达到平衡状态,植物尺度应和平台尺度与性质相呼应,较大的平台空间可适当增加植物数量。采用防滑透水的生态铺装材料,材质要求健康无毒,以保障校园使用者生命安全。为师生提供足够的集散交通空间,同时满足学习、休闲需求。由于平台空间可能具备多个出入口,要针对不同入口分别开展设计,通过韵律变化做到同中存异,满足使用者方向感需求。同时,空间设计应满足学生近路、依靠性或边界效应、看人也被人所看、相距而坐、逆时针转向等习性。深度了解建筑空间的性质、色彩、形式等,从中提取设计要素进行景观空间设计,营造平台景观与建筑空间浑然一体之感,忌景观空间与建筑空间相分离。从形式美法则的组合形式(比例与尺度、对称与均衡、调和与对比、节奏与韵律)和物质构成(点线面、形、色彩、肌理等元素)为切入点,为校园使用者提供优美的景观意境空间[10]。

5 结语

校园人性化景观始终是国内外众多风景园林学者长期以来所探索的话题之一。本文从建筑外部空间的角度入手,运用定性和定量的方法探讨不同教学及教辅建筑外部空间景观中哪些人性化要素更应成为关注的重点,并提出设计策略,对其他校园建筑外部空间人性化景观设计具有重要的理论借鉴意义。值得注意的是,不同场地之间仍存在一定差异性,具体情况应做出具体讨论,要有针对性地解决人性化缺失的问题。