新能源材料与器件专业课程思政教学探索

——以“储能材料与器件”为例

2022-04-27王明珊陈俊臣郭秉淑马志远

王明珊 ,张 莉 ,陈俊臣 ,郭秉淑 ,马志远

(1.西南石油大学新能源与材料学院,四川 成都 610500;2.西南石油大学马克思主义学院,四川 成都 610500)

引言

在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,[1]新能源、新材料是我国现阶段重点发展的战略性新兴产业。随着全球气候变暖和能源危机,全球能源格局正从传统化石能源为主的能源消费模式向可再生能源为主的能源消费模式转型,我国提出了2030 和2060 实现碳达峰和碳中和的减碳目标。高校作为培养各类人才的主阵地,如何培养适应经济社会发展和国家能源结构调整和能源建设需要的人才,关系着国家经济建设和稳定发展。2016 年12 月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:要把思想政治工作贯穿高等教育的教育教学全过程,开创我国高等教育事业发展的新局面。[2]

新能源材料与器件作为国家战略性新兴产业专业,着力培养面向国家新能源、新材料发展的专业人才,我校于2010 年成为首批获准建设的14 所高校之一,专业培养牢固树立“以生为本”的教育理念,坚持立德树人,将社会主义核心价值观融入人才培养全过程,坚持以“促进人的全面发展,适应社会需要”为标准,培养面向太阳能、风能、氢能、储能、节能环保等新能源行业领域的高素质应用型、研究型和复合型人才。课程思政是实现立德树人培养目标,保障人才培养质量的重要环节,如何在专业课程中有机融合课程思政教育,实现知识传授、能力培养、智慧启迪和人格养成的统一[3],是高校教师面临的问题和挑战。然而,传统的理工课程本身基于自然认知的普遍性,教师在授课过程中往往只强调掌握技术和知识,实现对技术和知识的综合运用,在传授知识过程中容易忽视对学生思想渗透、价值引领、情感和道德修养的培养[4]。2020 年6 月,教育部印发了关于《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知,进一步强调要把思政教育贯穿人才培养体系,将价值引导与知识传授和能力培养有机融合,紧抓教师队伍主力军、课程建设主战场和课堂教学主渠道,实现专业课程与思政课程协同育人。纲要中针对各类学科的特色对课程思政建设给出了具体的要求和指导意见,其中工科专业要加强学生的工程伦理教育,大国工匠精神和科技报国的家国情怀和使命担当。

1 “储能材料与器件”课程简介

“储能材料与器件”是新能源材料与器件本科专业的核心课程之一,课程内容紧密围绕当前应用和发展的主要储能器件的基础知识和理论,主要讲解锂离子电池等电化学储能器件的工作原理、结构,关键组成材料的理化性质和特性,使学生熟练掌握电化学储能器件及关键材料的制备、设计的基本原理和方法。2010 年自该课程建设以来,教学团队从教学大纲、教材、教学方法等方面进行了全面改革实践。2017 年规划编撰了《储能材料与器件》教材。2018 年,“储能材料与器件”在线课程开始建设,共完成了400 分钟、九个章节的课程视频内容,于2020 年在中国大学生MOOC 平台发布。2021 年,课程获得四川省省级线下一流本科课程。

2 “储能材料与器件”课程思政相关教学环节的探索和实践

近年来,电化学储能技术发展迅猛,各种新型的储能电池体系层出不穷,赋予课程内容丰富,涉及知识面广,创新性强等特点,且储能材料与器件的发展紧靠科学前沿,与新能源材料技术发展、人民生活需求和国家能源发展都密切相关。针对这些特点,该课程规划设计了7 章内容,分别教授当前应用相对广泛的电化学储能器件。在课程中充分运用本学科思维,提炼思政教学案例中的“社会主义核心价值观”,从思政元素贯穿教学大纲、教学设计、课堂、平时作业等方面,开展全方位育人的教学实践,通过案例分析、讨论式教学、视频教学等教学方法,丰富思政元素的课堂体现形式,在教学过程中有机融合思政教育和专业课知识传授,实现教书与育人,知识传授与价值引领,传道与授业解惑的统一。

2.1 思政教育融入教学大纲

本课程围绕新时代背景,弘扬社会主义核心价值观,在课程大纲中融入思政元素,主要培养学生树立正确的人生观、价值观,加强学生为实现中华民族伟大复兴的历史责任感和使命感,培养学生严谨、踏实的科学态度和不畏艰险、勇攀高峰的科学家精神,树立正确的工程伦理观,认识到科学研究要面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康的思想,也培养学生时刻牢记不忘初心、坚定理想信念,为实现梦想而奋斗的精神的教学目标。

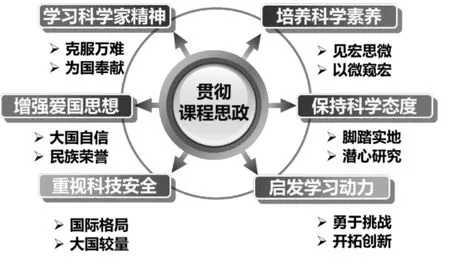

2.2 思政教育贯穿课程的建设思路

前言讲述储能技术的发展历史、分类。从电池的诞生引入科学家需要具有探究自然奥秘的好奇心,要大胆质疑,认真实证,不断实验。同时,科学成就离不开精神支撑,需要有克服万难、为国奉献的精神。在介绍电化学基础原理时,从电化学热力学、电化学动力学理解化学电源内部的微观变化过程到引起宏观的电池的性能变化,培养学生建立见宏思微,以微窥宏的科学素养。在锂离子电池章节中从锂离子电池的发展引入电池领域的科学家事迹,启发他们求真务实、攻坚克难的科学家精神。从正极材料的制备、性能及改性等教学内容出发,客观介绍当前我国电池技术面临的问题和挑战,启发学生的爱国思想和使命担当。特别是我国关键核心技术受制于人的局面还没有得到根本性改变,需要启发学生勇于担当,进一步激发创新“动能”。在金属空气电池章节中,从催化剂的开发研究是金属空气电池应用这个点出发,引入科学研究面临艰难险阻,必须脚踏实地的科学态度。在液流电池章节中,将从液流电池在储能电站领域的应用出发,阐述新能源技术对国家能源安全的重要性。引入国际格局,强调以扎实的学识防范化解科技重大风险。通过大国较量的案例启发学生的爱国意识和社会责任感,提高学生对专业的认同感。在超级电容器章节中,从超级电容器的应用及前景为出发点以及在国民生活中的应用,引入科学技术必须满足社会需求,服务社会和人民的需要。从中国科学家身上学习面对国际形势,科学家们勇于挑战,开拓创新的精神,树立同学们的大国自信心,增强民族荣誉感(图1)。

图1 思政教育贯穿课程的建设思路

2.3 开展课程思政的教学设计案例

2.3.1 帮助学生树立正确的工程伦理观

在课堂上通过引入小型电动自行车在骑行过程中自燃,导致人员烧伤的社会问题,启发学生关注锂电池使用存在的安全问题,引导学生发现并思考工程实践中的伦理问题。通过对锂电池结构、材料、性能、成本等多方面进行信息收集,考察锂电池制造过程中上述因素对电池安全性能的影响,通过评估获得设计安全、可靠的电池方案,在这个过程中,学生的意识中已有了超越技术需要的人文和环境关怀。通过案例设计不仅教授了学生“电池设计的考察因素”,还通过实践引导学生应该从需求、材料、成本、甚至美学角度对电池的设计进行考量,启发学生今后在从事新能源材料研究与开发的工程伦理观。

2.3.2 激发学生开拓创新,勇于挑战的精神

中央电视台《走进科学》中关于超级电容的节目,为同学们介绍了超级电容公交汽车在公共交通工具中的应用,启发学生认识到科学技术必须满足社会需求,服务社会和人民的需要。通过视频中对比电池和电容器的优缺点,深入认识超级电容器快速充放电的特点。我国从1997 年开始就一直在进行具有自主知识产权的超级电容器研发。当前,我国经济发展迅速,国际关系错综复杂,大国之间经济发展的速度跟科技发展的速度密切关联,在科技创新发展的道路上,我国还存在很多问题,比如原始创新能力有待提高。需要同学树立创新意识,认真学习理论知识,为国家民族科技创新贡献自己的力量。

2.3.3 培养树立攻坚克难,求真务实的科学家精神

在讲授锂离子电池发展的章节中,引入诺贝尔化学奖获得者Goodenough 教授的人生履历,讲述他在57 岁才发明锂离子电池正极材料钴酸锂,75 岁发明材料磷酸铁锂,90 岁开始研究固态电池,启发同学们认识科学研究需要有对真理的渴望,以及学习科学家工作不息,步履不停的精神。

2.3.4 课程思政与行业现状相结合,激发学生科技报国的动力

在讲述锂离子电池三元正极材料的发展现状部分,引入行业数据和行业发展现状,对比国内外三元锂电池的差距,客观分析未来三元锂电池正极材料的发展趋势。分析国内三元正极材料制备技术的不足,引出当前科技创新对国民经济发展的重要作用,激发学生应肩负起强国一代的历史使命,在实现科技强国梦的接力奋进中推进中国梦的实现;另一方面,激励学生们激发创新“动能”,创新是科学家精神的关键内核,通过创新维护国家科技安全以保障国家安全。与此同时,帮助学生们坚定理想信念,在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想,实现人生价值。

3 结语

课程思政的基础在课程,灵魂在思政,关键在教师。教师作为课程思政的生力军,应结合专业课程特色和教学内容,挖掘和梳理思政元素,凝练出符合本课程特色的思政元素,在教学大纲中恰当地体现,根据教育教学的规律进行课堂设计,有效利用课堂这个主渠道,将德育如春风细雨般植入学生心田,真正实现专业课程的育人功能。