《金刚经》异译本中的因果复句探析

2022-04-27黄渊红

黄渊红

(山东石油化工学院,山东东营 257061)

《金刚经》 是初期大乘佛教的代表性经典之一,自罗什将其传译到中土,就开始广泛流传,十分盛行,成为一部家喻户晓的佛教经典。《金刚经》现存同经异译汉译本6 种,即姚秦鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》(402年)、元魏菩提流支译《金刚般若波罗蜜经》(509年)、陈真谛译《金刚般若波罗蜜经》(562年)、 隋达摩笈多译《金刚能断般若波罗蜜经》(592年)、唐玄奘译《能断金刚般若波罗蜜多经》(648年)和唐义净译 《佛说能断金刚般若波罗蜜多经》(703年)。鸠摩罗什、真谛、玄奘和义净是译经史上著名的四大译师,“一部经典有这四位译师的译本是不多见的,其重要性也由此可见一斑”[1]。

《金刚经》6 种汉译本各有特点。鸠摩罗什译本最早,“语言符合中土汉语母语者的语感”,“菩提流支在校勘梵文原典的基础上,对鸠摩罗什译本有所承继,有所改正,有所补益,自成一格”[2];“真谛认为罗什的译本‘甚有脱误’,因此依据梵本重新翻译,他在翻译时充分参考‘婆数论释’”;笈多译本“对原文之‘忠实’,达到了令人惊讶的地步”[3];玄奘译本“翻译更为精准翔实”[4];义净译本“兼有罗什译本与玄奖译本的优点,是非常优秀的一个译本”。再看译者母语背景,玄奘与义净是汉语母语译者,而菩提流支、鸠摩罗什、真谛和笈多4 位译者的母语都不是汉语,不同母语背景的译者翻译风格会存在差异。另外,玄奘与义净分别为洛州缑氏(今河南洛阳偃师市)人和唐齐州(今山东济南)人。采用梵汉对勘的方法,对不同时代、不同地域、不同母语背景译者的异译本进行比较,可以分析汉译佛经语言演变的过程,分析不同译者语言的差异以及差异形成的原因。

《金刚经》属般若类佛经,采用问答对话的形式,须菩提不断提出问题,佛陀做出详尽的解答,重在说明佛理,故而因果复句使用频繁。该文对《金刚经》6种异译本因果复句的关系标记和句式进行较为全面的统计,分析6 种译本因果复句的特点,探究因果复句历时发展的轨迹,并从复句关系标记和句式方面比较译者语言风格的异同。

1 《金刚经》因果复句的关系标记

复句关系标记“指在复句中能够标明分句间的语义关系,主要句法功能是关联分句、构成复句句式的一种连接性成分”[5]。邢福义指出:“复句关系标记从静态角度看,可以标明复句关系;从动态角度看,对于分句间隐性的逻辑关系能够起到显示、选示、转化和强化作用。……研究复句必须重视关系词语,研究关系词语,对于弄清复句的内在联系、确立复句关系类别,至关重要”[6]。因此,复句关系标记是复句研究不可或缺的内容之一。

《金刚经》六译本中复句关系标记主要有“故”“是故”“是”“以”“因”“由”等连词,以及“以是因缘”“由是因缘”“何以故”“所以者何”“何所因”“何因”“何所由”等结构。

1.1 “故”

《金刚经》中,“故”引导的因果复句共105 例,其中菩提流支译本中此类复句最少,约占4.8%,笈多译本中最多,约占36.2%,其次是玄奘译本,约占20%。

在《金刚经》中,因果复句关系标记“故”既有“原因分句+故”的用法,也有“故+结果分句”的用法,两种用法的意义存在较大差异,前者为因标,后者为果标。

“故”表示原因时,常与表原因的“以”“为”“由”“由于”等搭配使用,构成“以/为/由/由于……故”格式,共14 例。

例如:【鸠】以是义故,如来常说,汝等比丘,知我说法,如筏喻者。

“故”也可单独用于分句句末,共5 例。

例如:【真】如来善护念诸菩萨、摩诃萨,无上利益故。

“故”位于分句句末,引导表示原因的分句时,可以位于前一分句,也可以位于后一分句,置于后分句时,由果溯因,重在补充说明结果产生的原因。真谛译本中,“故”单独引导原因分句的用法共3 例,全部置于后一分句,其他译本未发现此类格式,这是真谛译本的一个明显特点。而且,其他异译本中,此类因果复句的平行译文,仅玄本使用1 例连词“故”作为因果关联标记,其他平行译文未见任何因果关联标记,对应的梵文原文中亦无表示因果的词语或标记。可见,真谛在翻译此类复句时,更倾向于使用关系标记来凸显各分句之间的因果关系。

上古汉语中,“故”也有类似的用法,但带有明显的名词性特点,而《金刚经》中句末“故”应为连词。王继红认为“上古汉语句末的‘故’是名词”,梁银峰也认为“上古汉语‘故’还带有明显的名词性,义为‘缘故’”。许理和(E.Zürcher)指出:“汉译佛经中表原因的句尾词‘故’已发展为一个句末助词”[7]。

万金川认为“汉译佛经中名词‘故’置于文末或句末,或是以‘……故’的句式出现,往往被视为是所谓‘佛典汉语’的具体特征之一。这种句式就像‘如是我闻’ 的翻译方式一样,多数情况下是仿译自梵语‘从格’的结构形式”[8]。王继红指出:“经常出现在文末或者句末的表示原因的连词‘故’,是汉译佛经语言重要的语法特征之一。”梁银峰也认为:“‘原因分句+故’结构,后面跟结果分句的复句,是中古佛经语言的一个显著特点”[9]。王继红研究发现:“汉译佛经《阿毗达摩俱舍论》中表原因的句末‘故’是仿译梵语语法现象的结果,是受到原典语言的影响所导致的。”对勘《金刚经》发现,其因果复句中的句末“故”也是仿译原典中的词语或语法现象所致。

例如:【鸠】以是义故,如来常说,汝等比丘,知我说法,如筏喻者。

梵文原 典:tasmād iyam. tathāgatena sam. dhāya vāg bhās. itā kolo-pamam. dharma-paryāyam ājānadbhir

“以……故”译自tasmāt,“故”仿译从格格尾-at

【义】妙生! 心陀罗尼者,如来说为无持,由无持故,心遂流转。

梵文原典:cittadhārā cittadhāreti subhūte adhārais.ā tathāgatena bhās.itā tenocyate cittadhāreti

“由……故”译自tena,“故”仿译具格格尾-ena

【玄】复次,善现,菩萨、摩诃萨为诸有情作义利故,应当如是弃舍布施。

梵 文 原 典:api tu khalu puna h. subhūte bodhi sattvenaiva m. rūpo dānaparityāga h. kartavya h. sarvasattvānām arthāya

“为……故”译自名词artha 结尾的不变状复合词arthāya

【鸠】如来不以具足相故,得阿耨多罗三藐三菩提。

梵 文 原 典:nahisubhūte lak s.a n.a- sa m. padā tathāgatenānuttarā samyak-sam.bodhir abhisam.buddhā syāt

“以……故”仿译表示原因的不变词hi

【真】为如是义故,如来说,若观行人,解筏喻经。梵 文 原 典:tasmād iya m. tathāgatena sa m. dhāya vāg bhās.itā kolopamam. dharmaparyāyam ājānadbhir“为……故”译自tasmāt,“故”仿译从格格尾-at

【笈】无我故、无寿故、无众生故、无人故,平等无上正遍知。

“无我故、 无寿故、 无众生故、 无人故” 对译“nirātmatvena niattvatvena nirjīvatvena nis. pudga-latvena”,“故”仿译具格格尾-ena

因果复句中,“故”表原因时,也引导推断性因果复句,后者往往在表结果的分句中使用“当”“应当”表示未然。

例如:【菩】 以今世人轻贱故,先世罪业则为消灭,当得阿耨多罗三藐三菩提。

“故”作连词位于结果分句句首时,义为“因此”,共86 例。

例如:【义】一切善法皆正觉了,故名无上正等正觉。

此类复句最多的是笈本,约占所有句首“故”引导的因果复句用例的43%。另外,在笈多译本中,出现37 例在引导结果分句的连词“故”前加“彼”的因果复句。

例如:【笈】不彼有法若一来人,彼故说名一来者。

“故”前加“彼”的用例仅在笈多译本中大量出现,而其他译本未见,这是笈多译本因果复句的一大特点。王继红认为,《金刚经》“笈多译本中的词语与梵文原典词语严密地一一对应”,应“看作对原典词语的逐一释义”[10],对勘原典发现,“彼故”多译自梵语tena。究其原因,梵文tena 既有“因此”义,又有“那”义,笈多将“那”直译为“彼”,tena 表“因此”义时,则直译为“彼故”,而汉语中并无“彼故”结构,可见,笈多在翻译tena 一词时,“没有根据源头语篇章来‘随文释义’”,未根据汉语的特点来选择更为地道的汉语词语,而是逐词对译,但其他译本将表结果的tena 一词译为“是”“是故”“故”“由是因缘”,显然,后者更符合汉语的表达习惯。

1.2 “是故”“是”

《金刚经》因果复句中,表结果的连词“是故”共83 例,与连词“故”基本相似,但“故”管辖的前、后项均以简单句为主,而“是故”后项可管辖几个小句。

例如:【鸠】以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提,是故然灯佛与我授记,作是言:汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。

连词“是故”是上古已产生,《汉语大词典》首引《论语·先进》“其言不让是故晒之。”

连词“是”引导的因果复句共47 例,占所有因果复句的20.1%,其中鸠本和菩本分别为22 例和18例,真本和玄本分别为5 例和4 例,而笈本和义本中无此类复句。

《金刚经》中连词“是”均位于结果分句,且其后均接动词“名”或“不名”,义为“因此称作”或“因此不称作”,以表明某种事物的名称,其表因分句往往是对此名称的解释说明。佛教义理玄奥,般若部经尤甚,为了宣说教义,佛经必然需要给一些难懂的概念下定义,于是在因果复句表结果的分句中,出现大量连词“是”与动词“名”结合的结构。

例如:【菩】实无有法名阿那含,是名阿那含。

在《金刚经》6 种译本中,因果复句关联标记译为连词“是”的平行文本中,鸠本几乎全部翻译为连词“是”;菩本72%的用例译为“是”,少数译为“故”或“是故”,真本“是”占比20%,其他译为“是故”或“故”;笈本全部译为“彼故”;玄本全部译为“是故”或“故”,义本“是”占比16%,主要译为“故”和“是故”。

“是”作因果关联标记的来源,袁雪梅认为,促使果标连词“是”产生至少有两个原因:一是“代词‘是’的关联作用导致顺承连词‘是’产生,而顺承连词与因果关系存在内在联系”,顺承连词在一定条件下,可能转变为因果连词;二是“因‘是故’‘是以’省略而成”。但是,“‘是’的这种功能并没有独立发展下去”[11]。“是”在鸠本和菩本中大量使用,但在真本之后的译本中使用频次很小,甚至在玄奘译本中完全由 “是故”“故”取代了“是”,由此也能窥见因果连词“是”的地位在中古后期逐渐衰落。

1.3 “以”“因”“由”“以是因缘”“由是因缘”

《金刚经》中由连词“以”“因”和“由”引导的因果复句,分别为4 例(真本3 例、义本1 例)、1 例(真本1 例)和4 例(真本3 例、义本1 例)。

例如:【真】是善男子、善女人因此布施,得福甚多。

连词“因”“由”和“以”表示原因的用法均为上古已产生,“以是因缘”和“由是因缘”义为“因为这个原因”,均由梵文tena 翻译而来。

1.4 “何以故”“所以者何”“何所因”“何因”“何所由”

为了更好地说明佛理,《金刚经》 中运用了大量设问句如“何以故?“所以者何?”“彼何所因?”“彼何因?”“彼何所由?”有的位于两个或多个复句之间,起到衔接篇章的作用,有的置于分句之间,引出原因,引起读者注意和思考。

例如:【笈】如是!此善实菩萨、摩诃萨施与应,如不相想亦住,彼何所因? 若善实菩萨、摩诃萨不住施与,彼所善实福聚不可量受取。

此类设问形式(包括篇章中)译自梵文原典表疑问的“tat kasya heto”,义为“那什么原因”,而对于译文设问形式的具体选择,6 种译本各有特点。笈多译本57 例译为“彼何所因”,仅有6 例译为“何以故”,另有两例译为“彼何因”和“彼何所由”;真谛译本全部译为“何以故”;其他译本主要译为“何以故”,少数译为“所以者何”。

关于“何以故”的历史来源,李雯雯认为,“‘何以故’最早出现在东汉,表示对原因的疑问,由‘何以’和‘何故’删略共同成分糅合而成,目的是为了突出疑问语气”[12]。“所以者何”义为“什么原因”,其中“所以”即“原因”,“何”即“什么”,表疑问,构成“X 者何”结构,沿用上古。“何所因”“何所由”均由复音疑问代词“何所”和名词“因”或“由”组合而成,义为“什么原因”“什么理由”,其中“何所”作定语,《金刚经》中的“何所”全部为此类用法,用于询问原因。“何所”均译自梵文属格“kasya”(义为“什么”),只有笈多将其译为“何所”,其他译本均译为“何”,或未译出,这是值得关注的。关于复音疑问代词“何所”的来历,张幼军认为:“‘何所’可能是不以汉语为母语的翻译家个人为适应汉语双音化的趋势,适应通俗上口的要求而对‘何’作前置宾语的模仿”[13]。王浩研究发现:“‘何所’在上古中期已经凝固为复音疑问代词,在句中充当状语、主语、谓语或介词前置宾语,而来源是表询问方所的偏正短语‘何所’,中古时期‘何所’的用例大量增加,并进一步论证了佛经中‘何所’的用法不是本土‘何所’的自然发展,它受到佛经特质的影响,原典语言和汉语差异的影响,异域翻译者汉语素养的影响。尤其是原典语言和汉语的差异,译者会选择接近原典,姑且选用与之不完全对译的‘何所’来翻译,这也创造性地发展出‘何所’的许多新用法”[14]。《金刚经》笈多译本中“何所”作定语的用法即是这种对“何所”的创造性发展。

2 《金刚经》因果复句的句式特点

2.1 单重复句

2.1.1 由因及果

关于由因溯果复句,杨伯峻则称之为“结果句”,吕叔湘称之为“纪效句”。此类复句偏句在前,正句在后,前分句表示原因,后分句表示结果,有的在前分句中有关系标记,有的在后分句有关系标记,有的不用关系标记。《金刚经》中单重复句由因及果式为主,由“故”“以……故”“因…….故”“是故”“是”“由是因缘”等引导,先说原因,后说由此原因导致的结果。

例如:【鸠】以是义故,如来常说:“汝等比丘,知我说法,如筏喻者。”

上例中,后分句“以是义故,如来常说”为外套句。邢福义指出:“外套句是用于外层,套住转述性话语的句子,其尾部用‘说’类动词,即外套句的外套词,‘说’类动词以套内句子为逻辑宾语。”且上例中,“说”后引述的句子为单句,易于分析,因此,结果分句可以分析为单句。

2.1.2 由果溯因

关于由果溯因复句,杨伯峻称之为“解释句”[15],吕叔湘称之为“释因句”[16],这类复句前分句说明结果,后分句解释原因,可以使用关系标记。《金刚经》中此类复句非常少,仅3 例,均见于真谛译本。

2.2 多重复句

王维贤等将多重复句定义为:“由三个以上的小句组成两个以上的层次的复句”,并将其分为“同类嵌叠”和“异类嵌叠”两类,前者指分句由同类型的复句形式构成,后者指不同类型的单层复句相互嵌叠[17]。《金刚经》中的因果复句可以分为两类:因果复句同类嵌叠和因果复句与其他复句的异类嵌叠,其中以异类嵌叠为主。

2.3 同类嵌叠

同类嵌叠以“结果分句+何以故/所以者何/何所因/何因/何所由? +原因分句(因果复句)”为主。

例如:【义】甚多,世尊! 何以故? —[因果]诸地尘,佛说非尘,‖[因果]故名地尘。

上例中,“甚多,世尊”为第一层因果复句的结果分句,而复句“诸地尘,佛说非尘,故名地尘”则为第一层因果复句的原因分句,“何以故” 引导的是第一层复句。此类同类嵌叠复句通过运用“何以故”等设问的形式说明原因,阐明佛理。

2.4 异类嵌叠

《金刚经》中的异类嵌叠因果复句,主要与假设复句、并列复句或连贯复句等嵌叠。

(1)原因分句(假设复句)+结果分句。

例如:【鸠】若心有住,‖[假设]则为非住,—[因果]是故佛说,菩萨心不应住色布施。

假设复句“若心有住,则为非住”表示第一层因果复句的原因,后一分句“是故佛说,菩萨心不应住色布施”则表示结果。

(2)原因分句(并列复句)+结果分句。

例如:【真】诸佛觉知,‖[并列]无有差别,—[因果]是故说名阿耨多罗三藐三菩提。

并列复句“诸佛觉知,无有差别”表原因,后分句“是故说名阿耨多罗三藐三菩提”表结果。

(3)原因分句+结果分句(连贯复句)。

例如:【菩】以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提,—[因果]是故燃灯佛与我受记,‖[连贯]作如是言:摩那婆,汝于来世当得作佛号释迦牟尼。

前分句 “以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提”说明原因,后分句由“是故”引导一个连贯复句,表示结果。

2.5 异译本复句句式比较

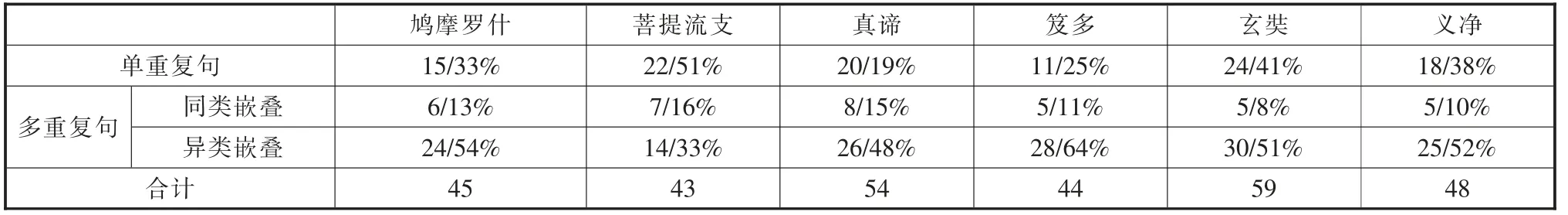

对《金刚经》6 种译本因果复句句式类型和频次进行分析、统计,具体情况见表1。

表1 数据表明,6 种译本在因果复句句式选择上,存在一些共性,如同类嵌套的因果复句数量相当,都不超过10 例。但单重复句和异类嵌叠两类因果复句的使用数量上,差异比较显著。虽然胡海燕指出“菩提流支和鸠摩罗什所用的底本也是相同的”[18],史原朋也认为:“从内容及译文来看,菩提流支译本与鸠摩罗什译本比较接近,受其影响很大”[19]。但是译文在因果复句句式的选择上,还是存在比较明显的差异。

表1 《金刚经》6 种译本因果复句句式类型和频次统计

3 结语

基于梵汉对勘的汉译佛经复句研究,王继红指出:“需要关注的问题是: 原典中的哪些语言现象需要并且可以用汉语中的复句来表达; ……汉译本中的复句与同时中土文献相比,呈现出哪些同与异;在这种由于佛经汉译所引起的语言接触中,原典语言是否对汉语复句系统产生了影响”[20]。该文重点从因果复句关系标记的角度,一定程度上论证了原典语言对汉语复句系统产生了影响,如因果关系标记句末“故”“何所”等。对勘《金刚经》原典语言现象与汉语复句,对比汉译本与中土文献复句,将是我们进一步研究的重点。