大学与中小学伙伴协作的三种模式及其拓展性转化

2022-04-26魏戈

魏 戈

一、引言

大学与中小学建立伙伴协作关系,最早可以追溯到19世纪末美国教育家杜威(J.Dewey)所创办的实验学校,该校接纳师范生到校实习,而实验学校的中小学教师也可以到大学修读理论课程,这便成为大学与中小学双向互动的初期探索。到20世纪80年代,美国霍姆斯小组(Holmes Group)在《明日之教师》的报告中明确指出,大学与中小学应建立伙伴关系,并基于此首次提出成立“教师专业发展学校”(Professional Development Schools)的倡议,自此拉开了世界范围内大中小学密切交流的序幕。

我国2001年启动的第八次基础教育新课程改革使学校变革成为许多中小学的主动追求,而变革中遇到的重重困难倒逼中小学求助于专业的教育研究者,中小学的办学需求与大学的理论研究成果开始对接。与此同时,中小学实践场域中的教育教学问题,也反过来推动着大学研究者的理论思考。因此,大学与中小学之间互惠共赢的伙伴关系,既为中小学教育实践提供了理论支持,也逐步搭建了大学教育研究者与实践的桥梁,在改善学校教育教学实践、提高教师的专业发展水平、促进教育科学研究成果的实效性等方面做出了重要贡献。

然而,由于大学与中小学先天的组织文化差异以及大学教师与中小学教师专业生活经验的不同,两个群体之间的矛盾与冲突不可避免。①张景斌:《大学与中小学的伙伴协作:动因、经验与反思》,《教育研究》2008年第3期。有研究者通过数据调查发现,在大学与中小学的合作项目中,一半以上的教师表现出消极、被动、沉默与低效参与的现象。②鲍传友、李鑫:《从“局外人”到“局内人”:中小学教师参与U-S合作的角色困境及其转变》,《教育发展研究》2019年第8期。如何建立大学与中小学之间良性的伙伴关系,在大学与中小学实践共同体中探索有效的协作模式,并为双方的共生发展提供制度性支持,已然成为大学与中小学伙伴协作过程中面临的现实挑战。

为探索构建大学与中小学的发展性伙伴关系,促进大学与中小学之间的互惠学习,本文从组织社会学的理论脉络出发,提出大学与中小学伙伴协作的三种模式,并基于一项实证研究探寻双方伙伴协作模式的转化之路,从而论证大学与中小学伙伴协作的有效机制和实践策略。

二、理论视角

在组织社会学理论中,西方学者拉特尔(A.Raethel)③Raethel,A.,Tätigkeit,arbeit und praxis,Frankfurt am Main:Campus,1983.和费希纳(B.Fichtner)④Fichtner,B.Coordination,“Cooperation and communication in the formation of theoretical concepts in instruction,”In M.Hedegaard,P.Hakkarainen,and Y.Engeström(Eds.),Learning and teaching on a scientific basis:Methodological and epistemological aspects of the activity theory of learning and teaching,Aarhus,Denmark:Aarhus University Press,1984,pp.207-227.提出了不同主体协作(collaboration)的三种模式:协调(coordination)、合作(cooperation)、沟通(communication)。随后,芬兰学者恩格斯托姆(Y.Engeström)在大量的实证研究中对该理论进一步做出了阐释,对于我们理解与反思当前大学与中小学的伙伴协作具有启示意义。

根据恩格斯托姆的解释,随着社会经济结构的变迁以及专业分工的细化,单一的行为主体独自完成一项任务的可能性微乎其微,而多元主体的协作日益成为社会生产活动的主流形态。在多元主体的协作活动中,如何处理主体(subjects)与客体(objects)、主体与主体以及活动系统的工具性与沟通性之间的关系,成为决定协作活动成效的关键。恩格斯托姆将协作活动中的制度性安排、政策文本等言明的协作规则称作行动过程中的“脚本”(script),多元主体与客体之间的关系以及他们与脚本之间的关系,构成了不同的伙伴协作模式。⑤Engeström,Y.,From teams to knots:Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work,Cambridge:Cambridge University Press,2008,pp.50-51.

(一)协调模式

根据《韦氏大辞典》的解释,英文中的“协调”(coordination)指的是“把人或团体组织起来”,而其词根“ordinate”是“坐标”的意思。因此,“协调”的主要目的在于把多元主体组织起来并放在不同的位置上,而组织背后的原则就体现为行动脚本。这种脚本,通常表现为书面化的规则、计划、指南等文本,也可能是存在于组织内部的一种缄默的工作传统或“潜规则”。

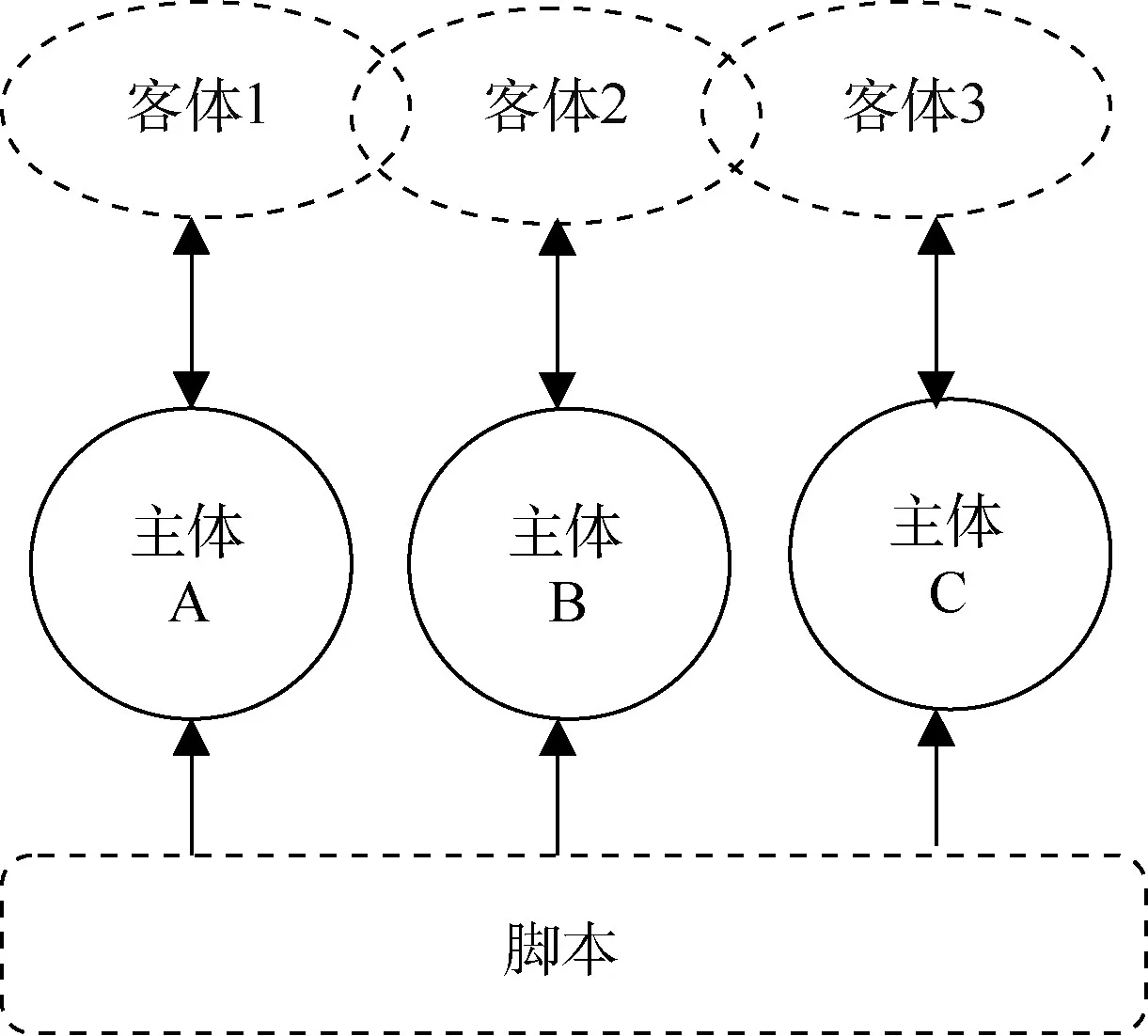

在协调模式的伙伴关系中,多元行动主体按照他们事先预定好的行动脚本来工作,扮演自己的角色,他们的行动目标是完成预先设定好的工作任务。这些言明或缄默的脚本调控着多元行动主体各自的行为,而多元主体对这样的行动脚本并未产生任何探讨甚至质疑。尽管目标客体之间存在交叠,但是不同的主体仅仅关注自己的任务目标,对彼此交叠部分的工作任务并不关心(见图1)。

图1 协调模式

协调模式是伙伴协作的初级阶段,尽管多方主体面对伙伴关系形成了协作脚本,然而制度形同虚设,并未起到多元主体交互行动的效果,不同的主体依然各行其道,最终的行动目标也未能实现效益叠加的最大化。

(二)合作模式

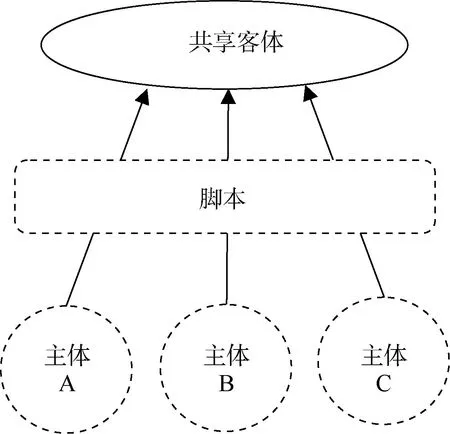

“合作”(cooperation)在英文中的意思是“追求共同利益的不同人的联合”,强调了一种共同的利益目标。因此,与“协调”不同的地方在于,“合作”要求多元主体聚焦于一个共享的问题客体,通过互动来发现彼此都能够接受的方式,从而对问题进行概念化,并最终解决问题。在合作模式中,多元主体不再受制于各自独立的行为目标,而是在行动中超越了他们既定的工作脚本,以解决现实问题为共同目标(见图2)。

图2 合作模式

合作模式相较于协调模式的进步之处在于目标客体的一体化。然而,协作的制度脚本在伙伴关系中并未受到反思。在合作模式中,行动脚本往往是预设的,随着多元主体的互动以及对问题情境的不断框定,既定的工作脚本可能不再适用,因此需要接受质疑或探讨;相反,随着伙伴关系的深度发展,未经审视的旧有的协作制度很可能成为合作的阻碍。

(三)沟通模式

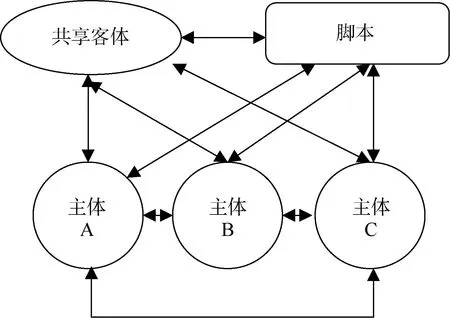

与前两种伙伴协作模式不同,“沟通”(communication)的关注重心不仅在于完成共享的目标客体,更重要的是,多元主体在行动过程中对他们共同的组织结构和互动机制进行反思。此时,共享的客体与行动的脚本都成为反思的对象,在行动中接受质疑、探究和再概念化的过程(见图3)。

图3 沟通模式

根据哈贝马斯(J.Habermas)的解释,“沟通”能够使人超越工具理性,重拾自主和反思的能力,从而使个人从僵化封闭的意识形态的束缚中获得解放。①哈贝马斯:《认识与兴趣》,郭官义、李黎等译,学林出版社1999年版。沟通模式下的多元主体,共享信息与资源,基于相互理解和高度信任,以及平等对话和民主决策,使参与各方都能获益。

沟通模式是伙伴协作的高级阶段,多元主体之间的互动更加密切,他们不仅形成了实践的共同体,而且作为一个探究的共同体,及时对行动脚本或协作制度进行反思和优化。多元主体有意识地重新调整各自的角色,重新制定行动规则,进而有助于他们根据情境的变化而灵活调整最初的共享客体,这种深度协作的模式方能保证伙伴关系可持续性地发展。

从组织社会学视角对协作模式的划分,对于大学与中小学伙伴关系的建构与优化具有启示意义。它从抽象的概念层面提炼出了伙伴协作关系的核心要素:主体、客体、脚本,并通过搭建三者之间复杂多变的关系结构,揭示了多元主体协作模式的三种理想类型,有助于我们在现实中甄别大学与中小学伙伴协作关系的模式,从而精准定位,提供支持,做出改进。

在上述理论视域的启发下,需要进一步追问的是:在大学与中小学的伙伴协作中,协调、合作、沟通的三种协作模式各自有哪些表现?如何帮助伙伴关系实现从协调到合作再到沟通的转化?转化的条件需要哪些动力支持?

为此,笔者以一项大学与中小学的伙伴协作项目作为案例,尝试突破该领域长久以来在价值层面和理论层面的探讨,基于实证资料的分析寻找三种协作模式之间的演进路径。

三、案例分析

青年小学是北京市城区一所普通小学,在一项名为“大学-区域-中小学(U-D-S)”的学区教育改革的推动下,青年小学校长引入了“科研兴教与科研兴校”的工作思路,并邀请来自高等教育机构的研究人员作为专家,定期进校指导青年小学的一支跨学科教师小组学做教育研究,以此开启了青年小学与大学的伙伴协作。

在这项“学做研究”的大学与小学协作活动中,主要的参与者包括青年小学的两位管理者(赵校长、科学学科主任王思)、一位有经验的数学教师(周军)、两位年轻的语文教师(刘忠、王媛)和一位年轻的体育教师(侯云),以及来自大学的教师教育者(钱博士)。基于研究伦理,此处校名与人名均做化名处理。笔者在2014年10月至2015年6月为期近一年的追踪研究中,参与并详细记录了教师的小组会议,对每一位参与者进行了不少于两次的深度访谈和焦点团体,同时收集了教师参与研究的反思笔记。文中将采用“日期-资料类型”的形式标明资料出处(例如:“2014-10-21,小组会议”)。

为了提炼不同阶段青年小学教师与大学专家的伙伴协作关系的演变,笔者对原始资料进行了归纳式的分析,同时结合前文关于多元主体协作模式的核心概念,完成了对案例的编码、分析,并形成研究结论,集中体现为大中小学伙伴关系从协调到合作再到沟通的拓展性转化(expansive transition)路径。①Engeström,Y.,From teams to knots:Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work,Cambridge:Cambridge University Press,2008,p.54.

(一)以协调模式开启伙伴协作

在协调模式中,虽然时空条件下多元主体共在,但是不同的行动主体有不同的目标客体。虽然组织从协作制度上制定了相应的规则,但是制度脚本对不同的行动主体不存在一致的指导作用。这也就导致了协作关系中出现各行其道、各自为政的状态,而这种以“协调”为特点的伙伴关系在大学与中小学协作活动中掩藏着极大的矛盾。

在青年小学与大学专家建立伙伴关系的初期,青年小学的教师们主要开始学习一些基本的教育研究方法。下面的研讨片段,摘自大学专家钱博士与青年小学体育教师侯云、科学学科主任王思、语文教师刘忠、王媛之间的对话,这次研讨活动的主题是“如何设计访谈提纲”。

侯云:您刚才提到教师合作,我想到了一点,我们能不能在学校每一周或每两周、每个年级组开一次会,沟通一下学生的情况……

钱博士:候云提到了一个实质问题,怎么改进教学。但是我们要做的是研究,这个策略能不能转化为学校的政策,是另外讨论的。

侯云:就这个问题,比如我们开行政会,讨论一下学生的问题……

钱博士:我现在要再提醒侯云一下,你现在的思维是实际地要解决问题,不是一个研究的思维。

侯云:咱们要明白,理论是要返回实践的,不能把理论提得这么高,最后摔下来很疼……

钱博士:我跟侯云的对话,你们有什么看法?

刘忠:我想给侯云一点心理支持,我理解他的焦虑。

王媛:我觉得(侯云)真的是有话想说才能说这么多。

钱博士:(问题)马上解决是现在做不了的,为什么出现这样的问题也是现在不能立刻回答的,所以才需要系统探究。一方面要说实际问题,另外一方面又要跳出来。我提的这个是不是有点过分?

王思:我明白您的意思,不能陷入这个事情当中去。但是,我们究竟该怎么做呢?

(2014-10-24,小组会议)

根据上文的对话片段,我们能够看到当小学教师学习教育研究方法、探究现象背后的本质时,深深地受到思维惯性的影响,以钱博士为代表的理论性思维(theoretical thinking)与青年小学教师的实践性思维(practical thinking)发生冲突。①Carr,W.and Kemmis.S.,Becoming critical,London:Falmer Press,1984,p.124.此时,权威性话语(authoritative discourse)的出现成为协调模式中潜藏障碍的主要表征。②Engeström,Y.,From teams to knots:Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work,Cambridge:Cambridge University Press,2008,p.52.钱博士作为外请专家,在言语形式上多次打断侯云的发言,在言语内容上对侯云和王思的立场进行批判,反映了双方在建立伙伴关系之初目标客体的不一致。由于活动的目标客体不一,最终会表现为制度性行动脚本的瓦解。

大学与中小学的伙伴协作大多数以协调模式作为开端,首先通过特定的项目把双方组织在一起,在物理条件上保证了大中小学协作的可能性。然而,大学与中小学先天根植于两套迥然不同的组织文化中,即“思考的文化”(culture-of-thinking)和“实作的文化”(culture-of-doing)。③Wei,G.,“Dynamics of teacher professional learning:From cultural-historical activity-theoretical perspective,”Culture,Biography and Lifelong Learning.vol.3,no.1,2017,pp.35-50.具体来看,以教学为主要任务的一线中小学教师和以研究为主要任务的大学专家,所扮演的社会角色不同,承担的工作职责不同,二者专业活动所指向的目标客体也不同。因此,双方建立伙伴关系之初,往往会产生路径依赖行为,即遵循着各自原有的工作模式和组织文化行事。可见,以协调模式开启的伙伴协作,需要多元行动主体在时间的推继下逐渐形成共享的目标客体,从而更有效地协调多方的利益需求。

(二)形成共享客体的合作模式

从协调模式转向合作模式,需要多元主体超越既定的角色设置,跨越行动的边界,形成共享的目标客体。大学与中小学伙伴关系的拓展性转化,首要的一步是放下权威性话语,以开放、平等、民主的方式对多元主体共同面临的协作情境做出新的客体化(objectification)过程。①Radford L.,“Three key concepts of the theory of objectification:Knowledge,knowing,and learning,”Journal of Research in Mathematics Education,vol.2,no.1,2013,pp.7-44.这里所谓的“客体化”概念,源于黑格尔到马克思的辩证主义传统,后经由苏俄文化历史学派的代表人物维果茨基(L.Vygotsky)批判性地继承。“客体”是辩证唯物主义哲学中的重要概念,它是与主体相对的物质、精神系统。“客体化”的意义在于强调他者(otherness),即它不属于“我们”。有趣的是,在客体化的过程中,虽然界定了不属于“我们”的客体,但同时又确证了多元主体组成的共同体的存在。

在大学与中小学的伙伴协作关系中,为了实现从协调模式到合作模式的第一重转化,需要多元主体在协作活动中完成“客体化”过程,即在复杂的教育情境中形成双方共同的目标客体。在青年小学与大学研究者合作开展校本研究的过程中,大学专家钱博士逐渐放下权威性话语的方式,成为双方寻找共享目标客体的重要一步。在学习如何分析研究数据的阶段,青年小学的教师研究小组遇到了不小的挑战。此时,介入者钱博士在活动例会中暴露了自己作为大学专家的不足,放下介入者身上的“权威意识”,并达成了民主性的互动效果:

我们遇到一些困难,很正常。这跟我也有关系。我发现我之前做的都是理论研究,对基础教育的实质问题理解不够。另外就是我的语言表达的问题,我还不能非常深入浅出地把一些专业术语转化成日常语言。包括你们作分析的东西,我点评的时候有些抽象。所以有时候你们点头了,但是更多的时候也没有能抓住你们的内心吧?就是说,我也需要提高。我说的意思是,我们面临瓶颈期,我们需要共同努力!

(2014-12-23,小组会议)

当大学专家放下权威性话语,便开启了大中小学协作活动的客体化过程。在青年小学的案例中,前期协调模式的矛盾源于中小学教师对教育科研的刻板印象。然而,教师学习开展科研活动的目的并非是让他们成为像大学专家一样的教育研究者,而是为了借助科学探究的路径转变中小学教师的思维方式,丰富教师日常工作的方法。

钱博士在一个学期的合作指导后发现,自身权威性话语的背后源自思维方式的不同。由此,在项目实施的第二学期,钱博士规划了新的行动方案——从要求教师学会研究方法,到鼓励教师多质疑、多反思,并通过撰写反思日志、做中短期总结的方式来固化自己的学习收获和认识。案例中钱博士的自我反思,正是看到了两个群体行动模式与思维方式的不一致,并在接下来的合作中从“以掌握研究方法为导向的大中小学合作”到“以转变思维方式为导向的大中小学合作”(2015-04-10,钱博士访谈),这是共同体观念的重要转变,也是形成共享目标客体的起点。此时的行动脚本退居于大学与中小学共同的目标客体之后,不再主导多元主体的行为模式。

(三)迈向反思性沟通的新局面

从合作模式迈向沟通模式,需要中介工具的介入以实现拓展性转化。根据文化历史学派的观点,主体与客体不是简单直接的互动关系,而是借助中介工具使问题得到解决。②Vygotsky,L.S.,Mind in society,Cambridge:Harvard University Press,1978,p.40.而找到适合的中介工具既能有效解决目标客体的问题,又能与原有的行动脚本进行比照和反思。在这一阶段,青年小学研究小组的沟通工具主要体现为撰写反思日志。

青年小学是一所缺少研究氛围的普通学校,撰写反思日志并没有进入教师日常工作的环节。与学校教师的访谈中就印证了这一点:

学校布置任务的时候写(反思日志),平时不写。像我们,只有学期末学校要求上交两篇反思,有的老师就只有这个时候写,平时不写。

(2014-12-09,周军访谈)

那么,写作反思日志对教师来说到底意味着什么呢?奥森(M.Olson)认为,写作是一种身体化的实践。当写作的时候,书写者会用他们个体的经验来阐释并实现他们的叙事权威(narrative authority),从而消解外在的制度权威。①Olson,M.,“Conceptualizing narrative authority:Implications for teacher education,”Teaching and Teacher Education,vol.11,1995,pp.119-135.写作,可以帮助教师从参与科研活动深入到反思自我与他人的参与行为本身,这是一种思维层次的跳跃。已有不少学者指出,撰写日志及时记录了教师工作中经历的关键事件,它是帮助教师深化反思的有效途径,甚至也是一种心理疗愈的方法。②Boud,D.,“Using journal writing to enhance reflective practice,”New Directions for Adult and Continuing Education,vol.90,2001,pp.9-17.总结来看,撰写反思日志之于中小学教师的意义体现为:增强积极参与以及个人归属感,加强专业实践工作以及实践中的专业自我,加强一种自我导向的、自我赋权的价值,通过利用自己的本能性理解提高创造性,推进群体中个体之间的反思与创造性的交互。③Moon,J.,Reflection in learning and professional development,London:Kogan Page,1999,pp.188-194.

正是看到了写作对于教师专业发展的意义,钱博士开始引导青年小学的教师撰写反思日志:

钱博士:你会主动做反思吗?

侯云:我会分析我哪点好,但是我不会写。

钱博士:你们两个呢?

王媛:我现在做的就是教学反思和班级管理方面的(工作),我第一年做班主任,所以我还是会比较懒散地、不成规矩地记在我的小本子上,每天可能会记一两点。然后有时候会把它翻回来看看,哦,我这一点改进了。这对我来说是积累经验吧。但是做得不成方圆,像是随笔。

钱博士:你为什么把自己(记)的界定为不成方圆?那什么是正规的?

王媛:比如说,学校要求我们新老师手写教案,这个是正规的,因为是要给别人看的,但是反思是我自己看的,所以字迹也特别潦草,语言也不是特别通顺,但是我自己能看得懂。

钱博士:刘忠呢?

刘忠:在犯过错误和出问题的时候写。不过有的老师,有经验的,会给你一些提醒,也适当地记一下。有的笔头记,有的就记在脑子里了。

(2014-12-15,小组会议)

在钱博士与三位教师的对话中,可以看出撰写反思日志起初并没有成为青年小学教师的习惯,甚至在某种程度上教师会因为“没时间”“没效用”等理由对撰写反思日志产生反感。国外学者列文森(M.Lewison)承认,让教师坚持写反思日志对研究者来说是一件困难的事。④Lewison,M.,“Why do we find writing so hard? Using journals to inquire into our teaching,”The Reading Teacher,vol.52,1999,pp.522-526.在教师教育领域,反思日志虽然在近些年得到了广泛的运用,但是在实践中推进依然不容易。

在青年小学与大学建立伙伴协作关系的过程中,钱博士请教师在参与校本研究活动的两个学期时间内共写了三次反思日志,分别在研究活动前、中、后期,形式均为手写稿。这是一种开放性写作,只需要让参与活动的教师写下自己感受最深的一点即可。与此同时,钱博士鼓励教师将个人的日志与同行分享交流,由此所收获的正向反馈能够加深个人的自反性(reflexivity)。青年小学教师科研小组的反思日志是可公开交流的,布莱顿(D.Brinton)等人将这种公开交流的日志称作对话性的日志(dialogic journals),并认为它能够帮助教师的成长。①Brinton,D.,Holten,C.,and Goodwin,J.,“Responding to dialogue journals in teacher education:What’s effective?”TESOL Journal,vol.2,1993,pp.15-19.由此,日志既能够作为文本的形式表征教师学习的成果,同时又作为中介物将大学与中小学伙伴关系引向优化与重构。

笔者选取了青年小学科研小组中一名语文教师撰写的反思日志,从中我们不仅能够看到,学做研究对于教师教学工作的启发,也能看到教师对原有的工作模式的反思,并找到了新的目标客体——通过研究改进教学。

作为学校的青年教师,我有幸加入这个科研小组进行学习、研究。在课题推进的过程中,我受到很大启发,它对于我的专业成长有很大的帮助,其中最重要的一点就是思维方式的转变,我开始从大局着眼,学着系统地分析问题、认识问题。

这个收获来源于大家共同设计访谈提纲这一环节。在设计的过程中,大家由不懂方法变得逐渐掌握要领,由零乱破碎地思考变成系统地梳理,最终形成了更加精练、准确、结构化的访谈提纲。这个过程让我学会了系统性思维。这种系统的思维方法帮助我反思自己的教学,我发现系统性教学可以成为教学的重要点。

在之前的教学工作中,我的教学可能缺乏系统性,虽然读了一些理论书籍,但还是不得要领。通过参与课题,我转变了自己的思维方式,重新理解了自己的教学应该如何做到系统化。在这之前,我并没有很好地做到把教学看作一个整体的系统,而是将备课、上课、布置与批发作业、对学业成绩的检查评定这些环节单独割裂开,自己认为重要的地方着重准备,同时也没有很好地将单元知识点与整本教材进行衔接,对课内知识与课外知识的关联关注不够。

通过参与课题研究,我初步学会了系统思维,我学着梳理自己的教学思路,并进行了认真的反思。在教学中,我开始逐步考虑每个教学环节之间的关系及其对学生的影响,努力从全局出发,争取做到系统地进行教学活动。在给学生讲课时,我的教学会涉及对本课知识点与单元的关系的处理;做单元复习时,我也会梳理单元与教材的相互关系,尽量做到让学生系统理解知识;在课内外知识的转化方面,我也注意教材与生活间的联系,尽量让学生学会教材的内容,尽量做到将教材活学活用。这种思维方式的转变对于我这样一个新教师来说,帮助非常大。

(2015-06-25,刘忠反思日志)

以青年小学的教师科研小组为案例,本文呈现了大学与中小学伙伴协作的微观过程。三种协作模式在大学与中小学伙伴关系的不同阶段渐次出现,并表现为一种拓展性转化的过程:首先,以项目制的形式将大学专家与中小学教师组织在一起,是协作的初始阶段。在协调模式中,大学与中小学虽然时空共在,但是由于彼此各不相同的组织文化以及大学专家不自觉的权威性话语,导致大学与中小学各行其道,协作的目标难以在双方之间达成一致。接着,从协调模式转向合作模式,需要大学专家主动放下权威身份,与中小学教师一同框定共享的目标客体。以青年小学为例,从“教授研究方法”向“转变思维方式”的客体化过程,正是大学与中小学在开展合作研究过程中形成共享客体的关键一步。最后,从合作模式迈向沟通模式,则需要双方借助反思性中介工具重新审视既有合作中的制度规范与目标客体,体现为双方在更加日常的教育教学活动中形成新的工作方式,发现新的问题并开启新的探究历程。

四、讨论与启示

本文旨在从三种理想类型出发,描述大学与中小学伙伴协作的模式,结合一项真实的案例,说明三种协作模式各自的特点以及不断演进的可能性。在此,跳出前文的案例情境,回归大学与中小学伙伴协作的理论省思,从三种协作模式之间拓展性转化的内在机制、动力来源与中介工具等方面展开讨论并引发进一步的思考。

(一)跨越伙伴协作的最近发展区

维果茨基认为,人的发展有两种水平:一种是现有水平,指独立活动时所能达到的解决问题的水平;另一种是可能的发展水平,也就是在成人的指导下或与更加有能力的同伴协作之后所能达到的水平。两者之间的差距就是最近发展区(zone of proximal development,ZPD)。①Vygotsky,L.S.,Mind in society,Cambridge:Harvard University Press,1978,p.86.恩格斯托姆通过引入“集体性”(collectivity)的概念,对维果茨基的“最近发展区”的概念进行了重构,并做出了新的解释:“最近发展区是个体当下的日常行为与历史演变之下一种新的社会活动之间的距离。这种新的社会活动是由集体创生的,能够解决日常行为中潜在的双重束缚(double bind)。”②Engeström,Y.,Learning by expanding:An activity-theoretical approach to developmental research research,Cambridge:Cambridge University Press,2015,p.138.由此,最近发展区不再仅仅是描述个体心智成长的重要概念,而且有力地揭示了组织层面变化与转型的内在机制,这对于我们理解大学与中小学伙伴协作的模式演化具有重要意义。

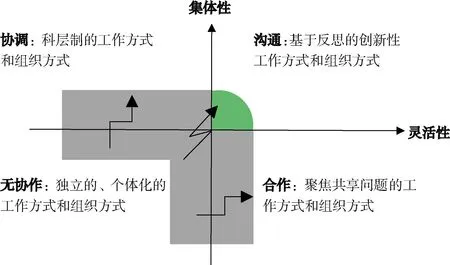

图4从两个维度对本研究所探讨的三种协作模式进行了划分,即大学与中小学协作伙伴关系的灵活性(flexibility)与集体性(collectivity),图中弯曲的阴影部分则可以看作恩格斯托姆对“最近发展区”的再概念化。在大学与中小学协作伙伴关系的背后,渗透着独立的个体化工作方式、科层制的制度化学校管理体制、市场化与问责制导向的理性化趋势之间持续存在的矛盾与挣扎,它们共同与伙伴协作中浮现的协商性、对话性、创新性的沟通模式发生碰撞。这种挣扎表现为伙伴关系中的扰动、断裂、自上而下的改革话语以及自下而上的本土创新,它们共同重构着大中小学各自传统的工作模式和行动脚本。因此,对于大学与中小学的伙伴协作而言,需要辨识当前协作活动的所属模式,寻找最近发展区并实现跨越,不断朝向反思性沟通的协作模式转变。

图4 跨越大学与中小学伙伴协作的最近发展区

(二)矛盾作为协作模式演进的动力

在《矛盾驱动的教师专业学习》一文中,笔者曾论证了文化-历史活动理论(cultural-historical activity theory)作为分析视角对于大中小学伙伴协作活动的适切性,同时以文化-历史活动理论中的四级矛盾(contradictions)作为分析框架,揭示了教师专业学习的路径。③魏戈:《矛盾驱动的教师专业学习:基于大学与中小学合作研究的案例》,《教育发展研究》2019年第4期。多元群体之间的互动所产生的冲突暗藏着积极的潜力,虽然它可能挑战了教师习以为常的工作路径,但是却促进了教师专业学习的发生。①Engeström,Y.,“Activity theory and individual and social transformation,”Activity Theory,vol.7,no.8,1991,pp.6-17.然而,这样一种教师专业学习的路径体现为何种特点?“矛盾”作为驱动教师专业学习的动力,构成了大中小学之间何种协作关系?教师专业学习的路径又有何规律?这些问题正是本文对前期研究的推进性思考。

笔者认为,“大学与中小学的伙伴协作”是一个过程性概念;同时,协作的过程并不是线性的,也不是可以预期的。因此,我们对于大学与中小学联动的教师专业发展项目也不是政策脚本能够完全规定的,真实的伙伴协作需要真诚地面对各种扰动、断裂与拓展的潜力。扰动(disturbance)表现为意料之外对行动脚本的偏离,它会引发互动的不协调,以及双方之间行动整合性的弱化(如:困惑、撤出)与收缩(如:受权威话语或隐性评估的影响)。②Engeström,Y.,From teams to knots:Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work,Cambridge:Cambridge University Press,2008,pp.48-52.当然,扰动也可能导致拓展(expansion),它表现为多元主体对共享客体的重构,从协调转向合作、沟通的过程。此外,断裂(ruptures)表现为多元主体之间信息流动和相互理解之间的障碍、鸿沟等,虽然断裂并不会使伙伴关系终止,但会引发扰动。通过对当事人访谈、观察之后,便可以发现工作行为的断裂。扰动与断裂对活动系统发生拓展性转化至关重要,也是组织学习中跨越最近发展区的关键。因此,如何采用适合教师日常工作的方式来介入实践,如何把教师的改变嵌入在对话性的空间中,从而正视矛盾驱动变革的潜力,这是大学研究者和教师教育者值得思考的问题。

(三)借助中介工具是转化的重点

根据文化-历史活动理论的观点,中介工具是集体活动得以推演和转化的重要基础。在青年小学的案例中,话语形式与反思日志成为两种重要的中介工具,其引领着伙伴协作模式的拓展性转化。其中,“话语”是直接运用于活动的工具(tools),“日志”是指导话语如何发挥作用的工具(how-tools)。③Richardson,L.,“A method of inquiry,”In J.Green,G.Camilli,&P.Elmore (Eds.),Handbook of complementary methods in educational research,Washington,DC:American Educational Research Association,2006,pp.923-948.

在本文的案例中,研究小组的教师通过撰写日志帮助自身反思、凝练自己在学做研究过程中的收获。这是一种认识自我的方式,也是一种识知的方式(a way of knowing)。④Wartofsky,M.W.,“Perception,representation,and the forms of action:towards an historical epistemology,”In M.W.Wartofsky ed.,Models:Representation and scientific understanding.Dordrecht:Reidel,1979,pp.188-210.教师通过撰写日志,帮助他们把行动思维与工作文化的改变记录下来,以固化的方式便于反思,而大学专家与一线教师双方主体性的萌发和碰撞营造了民主的交流氛围。因此,将教师撰写的反思日志看作重要的中介工具,能够有效实现伙伴协作模式的演进。当然,在开展校本研究活动的过程中,多方的对话、多重声音的交织以及相应研究工具的实际操作等都可以看作是伙伴协作模式演进的中介工具。中介工具是教师实践性知识的物化体现,凝结了教师丰富的教育教学经验,因而能够反作用于更大范围的教师共同体,使教师的实践经验可反思、可共享、可传承。⑤魏戈:《教师实践性知识的生成》,教育科学出版社2020年版,第25页。

在我国推进教育现代化与教师队伍建设的新时代,构建大学与中小学之间的发展性伙伴关系已成为共识。基于实践激励研究、通过研究改进实践的双向互惠,需要大学与中小学不断探索一种沟通性协作模式,通过双方深层对话与共享经验的过程,增进彼此之间的欣赏与悦纳,并不断地在社会性-空间维度(谁还应该被纳入进来)、参与性-时间维度(如何考量先前与未来的行动策略)、道德性-理念维度(谁应该为此负责、谁来做决定)、系统性-发展维度(我们如何为未来做准备)⑥Engeström,Y.,“Making expansive decisions:An activity-theoretical study of practitioners building collaborative medical care for children,”In C.M.Allwood and M.Selart ed.,Decision making:Social and creative dimensions.Dordrecht:Kluwer,2001,pp.281-301.等立体的反思架构中实现伙伴关系的拓展性转化。