紫苏间作密度对辣椒疫病防控及生长的影响

2022-04-26陈映彤吴凤芝胡兆平毛同艳于锡宏蒋欣梅

陈映彤 张 婧 李 坤 吴凤芝 胡兆平 毛同艳 于锡宏* 蒋欣梅*

(1 东北农业大学园艺园林学院,农业农村部东北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室,黑龙江哈尔滨 150030;2 伊春市农业综合服务中心,黑龙江伊春 142800;3 大庆市农业技术推广中心,黑龙江大庆 163000)

辣椒作为重要的果菜之一,生产面积越来越大,2018 年中国辣椒播种面积213.3 万hm(王立浩 等,2021)。然而,辣椒疫病作为一种毁灭性土传病害已经成为全世界范围内辣椒减产的主要因素,由辣椒疫霉菌()引起的辣椒疫病一旦发病则传播快、防控难,还会引起幼苗死亡、根腐、冠腐、茎枯、叶斑等田间症状。温度越高、湿度越大,辣椒疫病越容易暴发(席亚东 等,2016),而适宜的辣椒种植环境不仅对其生长有促进作用,亦可生态防控辣椒病害。目前辣椒疫病的防治措施主要为化学防治,但化学药剂使用不合理常常导致农药残留,从而影响环境及人类健康,长期使用化学药剂也会使病原菌及害虫产生抗药性。农业上正积极探索环保无毒、成本低的高效防治技术,其中生物防治以其防效好、农药使用量少的特点得到一致好评(Chen et al.,2019)。

间作作为我国传统农业防治手段之一,是生产中常见的一种栽培措施,对改善田间小环境、促进作物生长、增强植株抗病性、提高作物产量和品质、防控作物病害等有重要作用。间作对群体环境温湿度的改变能够抑制病害的发生,如玉米与花生间作降低了空气和土壤相对湿度,显著降低玉米茎腐病的发病率(贾曦 等,2016);间作能够提高作物抗性,抵御外界伤害,改变植株生长形态的同时提高作物的产量和品质,如辣椒与黄瓜间作能够显著提高辣椒超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)等抗病相关酶的活性,促进辣椒生长(蒋欣梅 等,2020);辣椒和玉米间作不仅能够提高辣椒株高和产量,而且对辣椒疫病、病毒病和烟青虫具有一定的防控作用(Zu et al.,2008)。不同作物间作对病害的抑制效果有所不同,药食同源植物往往具有抑菌、防虫,促进作物生长的作用,如薄荷可有效防治棉花土传病害—枯萎病(李玉奎 等,1988);紫苏能够分泌多种抑菌物质,如酚酸类、黄酮类等(刘芳洁,2018;Manila,2020)。紫苏与茶树间作可以改善间作群体生态系统,显著提高茶树的生长势、产量和品质(张正群 等,2016)。因此利用某些药食同源植物间作来防治病虫害成为生物防治的一种有效手段,但关于其作用规律的研究较少,特别是关于紫苏与辣椒间作后对辣椒植株控病促生方面的研究鲜见报道。为此,本试验通过研究紫苏与辣椒的不同间作密度创造出不同的群体结构、群体环境及对辣椒生长和疫病发生的影响,旨在为探索辣椒防病促生栽培模式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试辣椒品种为青椒1 号,购于北大荒垦丰种业有限公司;紫苏种子由绿富农中药材种业提供;辣椒疫霉菌菌株SD33 由山东农业大学植物保护学院蔬菜病虫生物学重点实验室提供。

1.2 试验方法

试验于2018—2019 年在东北农业大学试验基地进行。

辣椒于2018 年5 月17 日温室常规育苗,7 月6 日选取长势一致的幼苗采用高畦双行方式定植在大棚内,畦面宽80 cm,畦间距40 cm,畦长5 m,辣椒定植株距为30 cm,畦上双行间距为40 cm,同时将紫苏直播于辣椒双行之间,与两侧辣椒的间距为20 cm。根据紫苏间作密度共设3 个处理,即紫苏分别以20 cm(Z1)、40 cm(Z2)和60 cm(Z3)的株距进行穴播,每穴4~6 粒,4 片真叶期进行定苗(每穴1 株),形成辣椒与紫苏不同密度间作群体;以单作辣椒为对照(CK)。每处理3 次重复,每小区3 畦,小区面积为12 m,随机区组排列,田间常规管理。紫苏定苗后在每小区中间畦的前、中、后3 个位置各选取1 株辣椒(每个位置都是从2 行辣椒中取1 株),采用切茎的方式接种辣椒疫霉菌作为发病菌源(易图永 等,2003)。接菌后,每小区随机选取未接菌的10 株辣椒挂牌标记,并分别在接菌0、12、24 d 测定株高、茎粗(根部到第1 个分叉的中间位置);接菌后6~18 d 测定辣椒植株上方15 cm 处的冠层温度和空气相对湿度,以及地下10 cm 处的土壤温度和相对湿度,每隔3 d 测1 次,连续测5 次;在接菌后0、12、24 d 选取长势相似的3~5 株辣椒功能叶片(植株自上而下第5 片叶)测定相关生理指标;接菌后24 d 调查各小区辣椒疫病的发病情况。9 月8 日采收辣椒测产,并测定果实品质指标。考虑到较高秧的紫苏植株可作为辣椒疫病传播的物理隔离手段,同时也为了防止紫苏生长过高而影响辣椒生长,当紫苏株高高于辣椒15~20 cm 时,将紫苏割收至与辣椒同高度,并对收割的紫苏进行测产。

1.3 项目测定

株高采用直尺测量,茎粗采用游标卡尺测量;冠层温度和空气相对湿度利用TM820M 型温湿度计测定,土壤温度和相对湿度利用TA8670 土壤测试仪测定;超氧化物歧化酶(SOD)活性采用NBT 还原法测定,过氧化氢酶(POD)活性采用愈创木酚法测定,多酚氧化酶(PPO)活性采用邻苯二酚法测定(李合生,2000);叶绿素含量采用丙酮法测定(舒展 等,2010);可溶性糖含量采用蒽酮比色法测定,可溶性蛋白质含量采用考马斯亮蓝G-250 法测定,VC 含量采用2,6-二氯酚靛酚滴定法测定(李合生,2000)。

参照全株田间调查方法(蒋欣梅 等,2020)对辣椒疫病进行病情分级:0 级,无病;1 级,地上部仅叶、果有病斑;3 级,地上部茎、枝有褐腐斑;5 级,茎基部有褐腐斑;7 级,地上部茎、枝、茎基部均有褐腐斑;9级,植株死亡。计算病情指数、发病率和防治效果。

病情指数=∑(各级病株数×相应级值)/(调查总株数×最高级值)× 100

发病率=病株数/调查总株数× 100%

防治效果=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数× 100%

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2019 软件处理试验数据,利用Graphpad Prism 8 软件绘制图表,采用SPSS 26.0 软件进行统计分析,采用Duncan 新复极差法进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 紫苏间作密度对辣椒疫病发生的影响

由表1 可知,辣椒与紫苏间作后,辣椒疫病病情指数和发病率均显著降低,防治效果达到了54%以上。其中紫苏株距为60 cm 的Z3 处理对疫病的防治效果最好,达到了78.23%,比紫苏株距为20 cm 的Z1 处理提高23.35 百分点。

表1 紫苏间作密度对辣椒疫病发生的影响

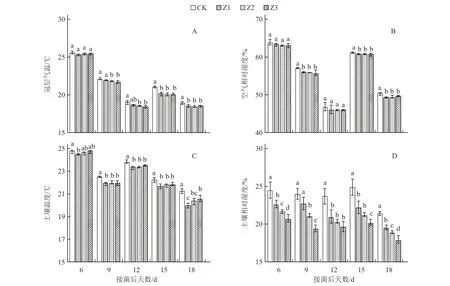

2.2 紫苏间作密度对环境的影响

如图1 所示,紫苏与辣椒间作降低了辣椒群体温湿度。各处理冠层温度和空气相对湿度在接菌后6~18 d 呈下降的趋势,且紫苏间距分别为40、60 cm 的Z2、Z3 处理在接菌后9~18 d 冠层温度均显著低于单作辣椒(CK)。各处理地下10 cm 处的土壤温度在接菌后9~18 d 均显著低于CK,且Z3 处理在接菌后18 d 时显著高于Z1;土壤相对湿度随着紫苏间作密度的降低而降低,除了接菌后9 d 的Z1 处理外,其他时期各处理均显著低于CK。

图1 紫苏间作密度对环境的影响

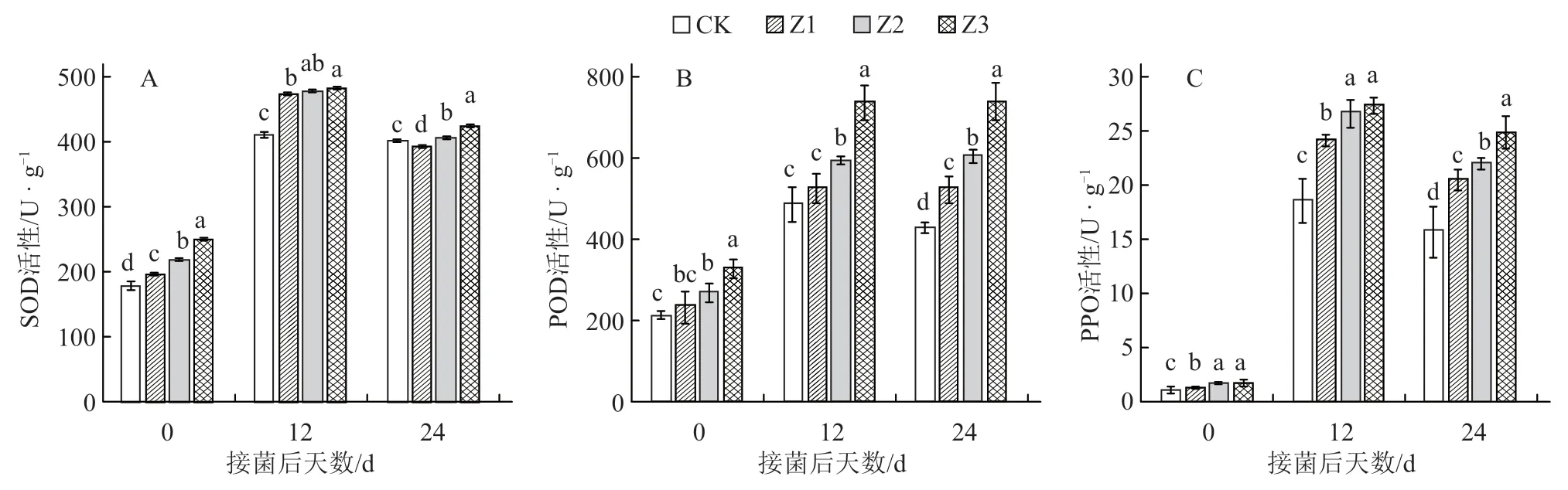

2.3 紫苏间作密度对辣椒抗病相关生理指标的影响

2.3.1 紫苏间作密度对辣椒抗病相关酶活性的影响 如图2 所示,接菌后,随着辣椒疫病的发生,各处理辣椒叶片的SOD、POD 和PPO 3 种抗病相关酶活性均有不同程度的升高。接菌当天(0 d),随着间作密度降低,辣椒叶片SOD 活性显著升高;接菌后12 d,SOD 活性达到峰值,且各处理均显著高于CK,其中Z3处理显著高于Z1;接菌后24 d,SOD 活性表现为Z3 >Z2 >CK >Z1,且差异显著。POD 活性随辣椒疫病危害加重而逐渐上升,接菌当天POD 活性随紫苏间作密度降低而显著升高;接菌后12 d,POD 活性表现为Z3 >Z2 >Z1,各处理间差异显著;接菌后24 d,各处理POD 活性显著高于对照。接菌当天PPO 活性较低,但接菌后12 d,PPO 活性达到峰值,各处理均显著高于CK;接菌后24 d,PPO 活性下降,表现为Z3 >Z2 >Z1 >CK,且差异显著。

图2 紫苏间作密度对辣椒叶片抗病相关酶活性的影响

2.3.2 紫苏间作密度对辣椒叶绿素含量的影响 随着辣椒生长,叶片叶绿素含量逐渐升高。接菌后0、12 d,Z3 处理的叶绿素含量显著高于对照;接菌后24 d,随着间作密度降低,Z2、Z3 处理叶绿素含量均显著高于对照,其中Z3 处理又显著高于Z2 处理(图3)。

图3 紫苏间作密度对辣椒叶片叶绿素含量的影响

2.4 紫苏间作密度对辣椒生长的影响

2.4.1 紫苏间作密度对辣椒形态指标的影响 接菌后12 d,Z2、Z3 处理间株高差异不显著,但均显著高于CK;接菌后24 d,Z3 处理株高和茎粗显著高于其他处理,而Z1 处理株高和茎粗均低于CK。表明紫苏间作密度越低,越有利于辣椒株高和茎粗的增加,而高密度间作反而会抑制辣椒生长(图4)。

图4 紫苏间作密度对辣椒株高、茎粗的影响

2.4.2 紫苏间作密度对辣椒品质的影响 紫苏不同间作密度处理对辣椒果实品质有一定影响,各处理显著提高可溶性蛋白质含量;Z3 处理的可溶性糖含量和Z2、Z3 处理的VC 含量显著高于Z1 处理和CK,且随着紫苏间作密度的降低,可溶性糖和VC 含量随之升高(表2)。

表2 紫苏间作密度对辣椒果实品质的影响

2.4.3 紫苏间作密度对辣椒产量的影响 由表3 可知,随着间作密度的降低,辣椒产量和总效益显著提高,而紫苏产量显著降低。其中紫苏间作株距最大的Z3 处理辣椒产量最高,分别比Z1 和CK 提高了62.8%和53.8%;总效益也最高,分别比Z1 和CK 提高了29.1%和65.2%。

表3 紫苏间作密度对辣椒产量的影响

3 讨论与结论

间作作为一种传统栽培方式,能够在增加生态多样性、改变群体结构的同时提高土地和光能利用率,营造出不同于单作的群体微环境(朱锦惠 等,2017);间作可创造适宜的冠层环境和土壤环境,以达到控制病原菌萌发和促进植株生长的目的。辣椒疫病的致病菌—疫霉菌的适应能力较强,在不超过35 ℃的环境下均可存活且具有致病性,环境中空气温湿度与土壤温湿度在一定范围内的变化均与辣椒疫病的发生具有较大关系,土壤温度升高可使土壤中辣椒疫霉菌的卵孢子萌发,若此时土壤湿度过高,孢子囊破裂后散发的游动孢子对辣椒植株极具侵染性,因此高温高湿环境更易促使辣椒疫病的暴发(Feng et al.,2017)。本试验中,紫苏间作后对整个间作系统的环境有一定影响。随着紫苏与辣椒间作群体形成,紫苏叶片发挥遮蔽作用,群体冠层空气温度、相对湿度以及地下10 cm 处的土壤温度和相对湿度均在不同程度上低于对照。可见紫苏间作后温度和湿度的降低对辣椒疫霉菌的萌发有一定的抑制作用,尤其Z3 处理(紫苏间作株距为60 cm)显著降低了土壤相对湿度,辣椒疫病病情指数和发病率均低于其他处理及对照,防病效果达到了78.23%。

辣椒疫病虽然属于土传病害,病原菌可在土壤中越冬,但当植株地上部受到病原菌危害时,疫霉菌在适宜的环境下也可以通过空气流动而传播到其他植株上(Jadon et al.,2015)。本试验中,当紫苏高于辣椒植株15~20 cm 时即对紫苏进行割收至辣椒相同高度,这种采收方式可使辣椒叶片得到充足的光照,在一定程度上保持紫苏阻隔作用的同时,也防止紫苏叶片遮挡影响辣椒冠层温湿度,从而有效降低辣椒疫霉菌的传播。紫苏收割后有利于侧枝的生长,同时侧枝也逐渐填充了辣椒群体的下部空间。紫苏间作密度越大,群体中辣椒与紫苏的间隙越小,空气流动性差,降低了土壤水分蒸发,同时空间竞争和根系养分竞争对辣椒生长有一定的抑制作用。因此紫苏间作密度大(株距20 cm)的Z1 处理辣椒株高和茎粗均低于其他2 个处理,同时产量显著低于CK;而紫苏间作密度小(株距60 cm)的Z3 处理则辣椒植株相对健壮,产量最高。

适当密度的间作能够为辣椒植株提供健康的生长环境,健壮的辣椒植株能够更加有效地通过植物生理防御机制提高自身抗病能力。植株感病后,为防止过多的氧化胁迫造成毒害,能够迅速启动自身防御酶系统催化一系列生理生化代谢循环,其中超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)均为关键酶。一般酶活性的升高代表着植株抗病性的增强(Delledone et al.,2002),SOD 和POD 活性增加代表自由基的清除能力增强;PPO 作为一种氧化还原酶在光合作用中发挥作用,可调节叶绿体中有害的光氧化反应速度,参与其中电子传递,也可增加植株对病原体的抗性;如小麦与西瓜间作后,西瓜植株抗病相关的酶活性显著提高,对减缓西瓜枯萎病具有重要作用(吕慧芳,2019)。本试验中,当辣椒受到疫霉菌危害时,SOD、POD 和PPO 活性迅速提升,这与黄瓜间作辣椒时的研究结果一致(蒋欣梅 等,2020)。辣椒疫病发病后期(接菌24 d)POD 仍然保持较高活性,且间作密度最小的Z3 处理POD 活性显著提高,表明此时POD 为清除自由基的主要抗性酶,显著地提高了辣椒抗氧化能力,有效地抑制了辣椒疫病的扩散。植株体内防御酶对外界变化敏感,植株受到高温、低温、风吹、机械损伤等均有可能导致抗性酶的变化,接菌当天不同处理酶活性升高,表明间作紫苏后辣椒植株抵抗逆境的能力提高;随着接菌时间的延长,疫病病原菌逐渐扩散和侵染辣椒,不同间作密度处理的3 种酶活性表现出明显的差异,间作密度越小的处理3 种酶活性越高,抗病性越强。紫苏间作密度过大反而导致紫苏和辣椒根系营养竞争激烈,辣椒的生长明显受到抑制,辣椒植株抗病性降低,因此本试验中紫苏间作密度最小的Z3 处理辣椒疫病防治效果更好。有关根系化感是哪些物质在起作用还有待于进一步研究。

叶绿素是植物体进行光合作用的重要色素,叶绿素含量的高低反应了植株体内积累有机物和抵抗外界环境胁迫的能力。叶绿素含量随着植株生长会逐渐升高,当黄瓜受霜霉病危害时,受害叶片叶绿素含量降低(孟庆玖 等,2014)。本试验中也表现出叶绿素含量随着辣椒的生长而升高,随着辣椒疫病的发生,各处理辣椒叶片叶绿素含量均显著高于对照,其中Z3 处理叶绿素含量最高,说明叶绿素含量与病害的危害程度密切相关。由于本试验仅测定了接菌阶段的叶片叶绿素含量,而接菌前期叶绿素含量的变化规律还有待于进一步研究。

辣椒果实品质受多种因素影响,不同密度的紫苏与辣椒间作改变了群体结构的温、光、水以及土壤环境,本试验中Z3 处理辣椒果实中的可溶性糖、可溶性蛋白质以及VC 含量最高,其中VC 可通过其还原能力和超氧离子共同反应起到抗氧化效果(沈垚垚,2020),VC 含量的提高也增强了植株的抗病性。

总之,紫苏与辣椒合理间作可以有效防控辣椒疫病,辣椒植株生长势增强,产量提高,果实品质有所改善。其中,高畦双行辣椒中间种植紫苏株距为60 cm 的间作处理(Z3)效果最好,辣椒疫病的防治效果达到了78.23%,辣椒产量增加了53.8%,并能显著提高辣椒果实可溶性蛋白质、可溶性糖及VC 含量。