针刺治疗腹部手术后胃瘫综合征25例

2022-04-25申红超陈美晓

申红超,衣 哲,陈美晓,梁 琪

(广东省阳春市人民医院,广东 阳春 529600)

胃瘫综合征(PGS)是一种由腹部手术后导致的并发症。由于术后患者胃肠通道中出现梗阻,导致胃肠蠕动能力下降,胃排空受到影响,进而患者出现腹胀、腹痛、恶心、呕吐等症状,严重者还可出现食欲减退或进食后呕吐,甚至无法进食等症状[1]。本病发生后不仅会影响患者术后恢复,同时也会增加患者痛苦以及延长住院时间,且如不及时治疗不仅影响营养吸收,导致机体营养不足和损害患者胃肠功能,还可能造成身体免疫力下降,继而引发其他疾病[2]。目前临床对于本病多采取禁饮禁食,给予促胃肠蠕动、胃肠减压药物及相应的营养支持等治疗,然而这种治疗方式单一,效果并不显著。我国传统中医对于胃瘫综合征有着独特的见解,且近年来中医药物、针灸、穴位敷贴、穴位注射、按摩等疗法在治疗术后胃瘫综合征中取得了较好的效果[3]。基于此,本研究对我院收治的25例腹部手术后胃瘫综合征患者实施了针刺治疗,旨在提高患者治疗效果,并对本病的临床治疗提供更多的参考,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

选取我院收治的50例腹部手术后胃瘫综合征患者为研究对象,根据患者来院顺序,随机将其分为常规组(25例)和针刺组(25例)。常规组中,男15例,女10例;年龄45岁~67岁,平均(56.05±6.47)岁;腹部手术类型:胆囊手术5例,肝脏手术7例,胃癌根治术6例,胰十二指肠切除术5例,其他2例。针刺组中,男17例,女8例;年龄43岁~69岁,平均(56.32±6.25)岁;腹部手术类型:胆囊手术4例,肝脏手术6例,胃癌根治术8例,胰十二指肠切除术5例,其他2例。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

由于目前国内外对胃瘫综合征尚无统一诊断标准,故此本研究采取复旦大学附属中山医院提出的术后胃瘫综合征诊断标准[4]:①胃肠减压引流量>600~800 mL/d,持续时间>10 d以上;②一项或多项检查提示无胃流出机械性梗阻;③胃肠蠕动减弱或消失;④行腹部手术后,在胃肠功能逐渐恢复期间出现腹痛、腹胀、恶心,甚至呕吐,进食后症状加重;⑤上消化道造影或胃镜证实排除机械性梗阻,吻合口通畅,胃内有多量潴留液,胃蠕动消失。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②均为腹部手术后;③近期未服用影响胃肠平滑肌收缩药物;④无其他严重器质性疾病;⑤均知悉本次研究并自愿参与,签署知情同意书;⑥依从性好,临床资料完整。

1.4 排除标准

①非腹部手术后引发的胃瘫综合征患者;②合并心肝肾等严重器质性疾病、肿瘤疾病、血液疾病等患者;③存在皮肤性疾病者;④本研究认为不适合参与者。

2 治疗方法

2.1 常规组

给予常规药物治疗。做好相关检查,要求其禁饮禁食,给予促胃肠动力药物、胃肠减压药物治疗,如甲氧氯普胺、红霉素等;给予营养支持,帮助患者维持水电解质平衡、酸碱平衡;对患者进行疾病知识教育和心理疏导,提高患者治疗依从性。

2.2 针刺组

在常规组的基础上予针刺治疗。取患者足三里、上巨虚、中脘、三阴交、合谷、公孙、太冲等穴位进行治疗。常规消毒后,取0.30 mm×40 mm毫针直刺,针刺顺序由上到下,先左后右,针刺得气后行补泻手法,实证用泻法,虚证用补法,虚实夹杂用平补平泻法,每隔10 min行针1次,每次每穴10 s,每个穴位留针30 min,每日行针刺1次,以10 d为1疗程。

3 疗效分析

3.1 观察指标

观察两组患者痞满证症状改善效果,症状包括饱胀程度、饱胀持续、胃部压痛、食欲、嗳气次数、大便次数等,分级为+级、2+级、3+级、4+级。统计不同分级患者所占比例。

3.2 疗效标准

显效:患者腹痛腹胀等症状消失,胃肠减压引流量低于50 mL,且消化道造影显示胃肠蠕动正常;有效:患者腹痛腹胀等症明显减轻,胃肠减压引流量低于150 mL,且消化道造影显示胃肠蠕动较弱;无效:患者临床症状无改善,且胃肠减压无效,胃肠蠕动无变化。总有效率=(显效+有效)/总例数×100 %。

3.3 统计学方法

3.4 治疗结果

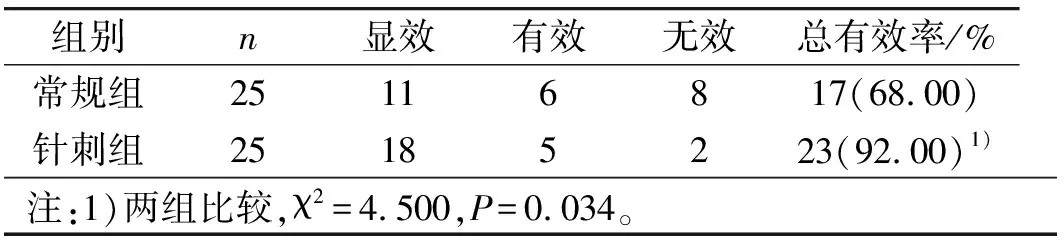

3.4.1 两组患者临床疗效比较

常规组总有效率68.00 %,针刺组总有效率为92.00 %。两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 例

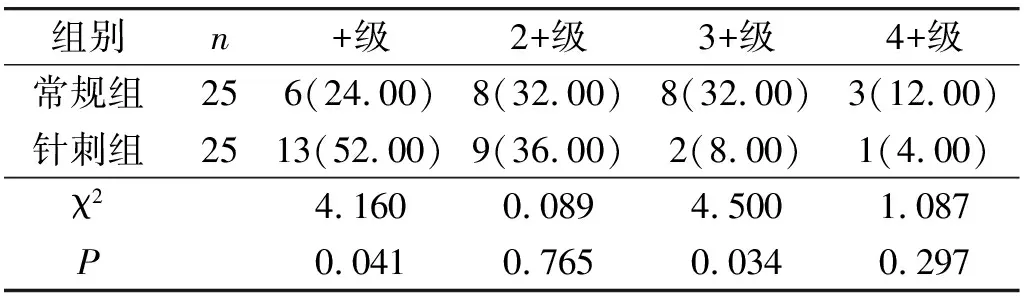

3.4.2 两组患者痞满证症状改善效果比较

两组患者痞满证症状分级显示:两组患者痞满证+级、3+级比较具有统计学意义(P<0.05);2+级、4+级比较无显著性差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者痞满证症状改善效果比较 例(%)

4 典型病例

王×,男,57岁。因“进食后腹胀不适1 a,反复呕吐宿食2个月”入院。门诊拟“胃癌”收治入院。既往无消化性溃疡、高血压、糖尿病、心脏病等病史。患者营养良好,神志清楚,查体合作,浅表淋巴结未及肿大。体温36.8 ℃,心率20次/min,血压138/82 mmHg,心肺听诊未闻及异常,腹略膨隆,未见胃肠型,全腹软,无压痛,未扪及肿块,有振水音,肠鸣音3次~5次/min,双下肢无水肿。辅助检查:胃镜提示胃幽门部溃疡性病变,胃底部可见食物残渣。入院后予完善检查、禁食、胃肠减压、洗胃及补液治疗3 d后,拟在全麻下行胃癌根治术。术中置放胃管和空肠营养管,术后常规应用抗炎、止酸等药物,术后第3天患者突然出现呕吐,胃肠减压量增至1 000 mL,以后10 d一直维持在1 000 mL 以上,并出现反复少量呕吐、上腹有饱胀感。术后检查:血电解质检查示低血钾(<3.0 mmol/L),轻度低钠;消化道造影示,胃蠕动弱,造影剂排空缓慢。术后病理:胃幽门管状腺癌。根据患者病史结合国内标准,诊断为术后胃瘫综合征(PGS)。就诊时患者出现反复呕吐、上腹饱胀;较长期不进食、大量胃液丢失,影响患者营养情况;胃动力明显不足,胃排空延迟。术后5 d 给予患者促胃肠动力药物、胃肠减压药物治疗,以及营养支持、纠正水电解质平衡等对症治疗,同时给予针刺治疗,观察病情并记录。治疗10 d后患者病情好转,呕吐、腹胀等症状消失,胃肠减压引流量低于50 mL,且消化道造影显示胃肠蠕动正常,进食恢复,遂予以出院。

5 讨 论

临床研究表明,腹部手术患者术后胃瘫综合征发生率为2 %~3 %,且近年来呈上升趋势[6]。然目前临床对于术后胃瘫综合征的具体发病机制尚不完全清楚,缺乏特别有效的治疗措施。以往通常采取药物治疗,不仅部分患者病情难以得到缓解,而且不少药物治疗有效的患者由于副作用而难以耐受长期治疗,导致疗效欠佳,增加患者的痛苦,加重经济负担[7]。因此,寻找一种简单有效、副作用少的术后胃瘫综合征治疗方法就显得非常重要。

术后胃瘫综合征在中医学属“痞满”“呕吐”范畴。中医学认为,手术尤其是腹部手术多损伤中焦脾胃脉络,耗伤人体气血,致脾失健运,津液不能运化,胃失和降,传导失司,中焦气机升降失调,饮食水湿停滞中焦,加之刀伤而致气滞血瘀,中焦受阻,腑气不通,浊气上逆,故见腹部胀满、食欲不振、恶心呕吐、腹部隐痛等表现[8]。属虚实夹杂之征,虚乃脾胃之虚,实乃气滞、血瘀、湿阻之实。因此治疗时应注重护脾胃、行瘀导滞,以取得更好疗效。在本研究中,对25例腹部手术后胃瘫综合征患者行针刺治疗,取得了较好的效果。针刺治疗术后胃瘫综合征是以“六腑以通为用”为指导原则,刺激患者经络穴位,从而达到通腑泄浊、恢复中焦气机升降之机能的作用[9]。本次针刺治疗取足三里、上巨虚、中脘、三阴交、合谷、公孙、太冲等穴位[10],足三里是足阳明胃经合穴,胃下合穴,针刺该穴位具有调理脾胃、理气活血、扶正培元、通经活络的作用,尤其是对胃功能具有良好的调整作用,可提高胃肠蠕动能力,促进胃功能恢复;上巨虚为大肠经的下合穴,具有通腑、荡涤泄浊作用;三阴交是脾、肝、肾三条经脉相交汇处的穴道,脾化生血气,统摄血液,肝藏血,针刺三阴交具有健脾和胃、调补肝肾、行气活血、疏经通络的作用;中脘为任脉腧穴,内与胃相应,有调升降、理三焦、促健运、化湿滞、止疼痛之功,针刺该穴位可直达病所,具有健脾和胃、消积化滞、升清降浊、理气止痛的作用;合谷为大肠经之原穴,调理肠胃,宽中理气,气能升降,血能宣通,补之益气理中,泻之升阳降浊,如有湿热壅遏,浊滞中宫,蓄食停饮,腹胀嗳气,有引湿浊下行、导浊降逆而安中宫之效,与足三里(足三里为土中之土,胃经为戊土)共助通调肠腑。公孙属足太阴脾经,足太阴之络穴。八脉交会穴之一,通冲脉。络,联络也,其运行为横向输散脾胃二经,有联络脾胃二经各部气血的作用,擅治呕吐。太冲穴为肝经腧穴,疏肝理气,活血化瘀,五行属土,亦可调理脾胃,防止肝气横逆反胃;足三里、上巨虚、中脘、三阴交、合谷、公孙、太冲等穴位既有相互交互作用,同时又具有调节胃肠功能的作用,因此,这几组穴位相互配伍,能够有效改善术后胃瘫综合征患者腹胀腹痛、恶心呕吐等临床症状,同时调节胃肠蠕动功能,并保护肠胃的完整性。邱玉萍等[11]学者运用“通腑除满法”针刺配合小承气汤治疗96例腹部术后胃瘫综合征患者,结果显示:相比于单独使用小承气汤治疗,在针刺配合治疗下更能够改善患者胃肠动力,加快患者胃肠功能恢复,同时还具有更高的安全性;石焱等[12]学者采用“老十针”毫针针刺联合穴位注射治疗61例胃癌术后胃瘫综合征,结果表明,两者联合可显著缩短患者肠鸣音恢复时间及腹胀感消失时间,且能够促进患者胃肠功能恢复,使其更快恢复正常饮食。由此可见,针刺疗法在治疗术后胃瘫综合征中疗效确切。

本研究结果显示:针刺组治疗总有效率显著高于常规组,且痞满证改善效果显著优于常规组(P<0.05)。由此可见,对腹部术后胃瘫综合征患者采取针刺治疗,有利于提高临床治疗效果,改善患者胃部症状,促进患者胃功能的恢复。