20世纪下半叶山水画设色的创新

——以赖少其两次变法为中心

2022-04-25柳潜

柳潜

上海大学上海美术学院,上海 200072

引言:在20世纪下半叶的山水画创新过程中,赖少其是不可绕过的一位。他是20世纪著名的革命家、版画家、国画家、诗人。其山水画创作总是给人耳目一新之感,特别是他开创了一种用焦墨画法作底子、印象派设色加以调和的新型山水画,独具个人强烈风格。身为文艺界重要领导人之一,赖少其一直贴近人民,紧跟时代,具有对时代变化先知先觉的能力和优势,具有敏锐的思考、果敢的实践和大胆的创新能力。同时,革命精神塑造了他的人格,也贯穿了他的艺术人生。正因将这种个人修养和革命精神融入创作,赖少其才一直在山水画领域不断创新、锦上添花,不断完善山水画用墨用色的问题,为20世纪山水画现代转型中的一个重要论题—设色创新,提供了丰富的方法路径。

一、铺垫—黄山图里揉新色

虽然从现有研究成果来看,赖少其晚年变法后的作品用色变化受到了最大程度的关注,但是我们无法将其一生艺术的演变过程割裂来看,不能忽视他在晚年归乡之前、于黄山任职时期的创作积淀。

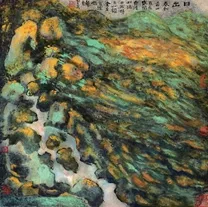

1980年代初,赖少其终于有时间将新中国成立后积累的艺术理念进行大量实践,进入山水画创作高峰期。这一时期,赖少其山水画中最常见的墨色组合为墨色画山石,然后用花青、赭石渲染,有时加上一些青绿。这样的画面整体格调是比较稳重的,使人很容易联想到黄宾虹山水的风格,特别是1980年刚开始创作时的作品(图1)。确实,赖少其非常推崇黄宾虹,曾多次拜访请教黄宾虹,是当时少有的理解黄宾虹山水画之“内美”的文艺领导人。到安徽后研究安徽的新安画派,也绕不开近现代重新梳理发扬新安画派的黄宾虹,但他自言:“我的画有些像黄宾虹,但又不是黄宾虹……我不学黄宾虹画笔”,“但却学习黄宾虹怎样把黄山搬上宣纸,成为一张画”,可见,他是吸收黄宾虹画黄山的方法而不是描摹形式,自然会受到黄宾虹黄山图画风的一些影响,运用花青与赭石混合淡墨铺染山石树屋,就是从黄宾虹那里借鉴发展而来。不过赖少其很快发展出自己的用色习惯:不同于黄宾虹的是用墨并非层层积累而是浓墨焦墨作底,用色上含水量更大,而且明度纯度都更高,显得更加轻盈透明。

图1 《黄山万松图》

与此同时,赖少其就开始尝试将西方画法融入山水画创作了。总的来说,安徽任职时期(1959-1985)的“引西润中”主要集中于两方面:一方面是融入自己新中国成立前已非常熟悉的版画创作风格,另一方面是融入自己非常喜爱的西方印象派色彩。

当时,将印象派色彩融入山水画创作的念头还是听起来有些浪漫却不免天马行空的,但赖少其是个将革命精神注入生命的人,他认为革新才是发展的动力,对中西艺术的深入了解使他拥有较为自信的把控力,于是立刻着手尝试,在实践中验证自己的大胆想法。1981年,赖少其创作了山水画《丹霞之峰》(图2),并在画上题跋:“董源用墨点写春山,米芾用墨点写烟雨,石涛善用墨点,却称它为恶墨,我用墨点参以西法,写黄山神秀未知可乎?”这幅画里所指的“参以西法”,便是指融入他所喜爱的西方印象派敷色风格。他采取的具体方法是,先用自己引入版画风格发展而来的焦墨打底法,用焦墨勾勒并用墨点堆积成山石轮廓,待勾勒墨色完全干后,再用大块颜色进行铺染,渲染颜色的风格与古代流传的两种主要山水—浅绛山水和青绿山水都不同。这其实是把对印象派颜色的感官体验挪移至山水画中,虽不完全像印象派作品那样梦幻绚烂,却带着不同于以往山水画的一种新意:用色明度和纯度都较高,颜色变化细腻丰富。大面积明亮的铺色与焦墨为底的线条形成对比,使画面增加了清丽明快的基调,给观者带来清新而难忘的视觉感受。丹霞峰的美,由赖少其用独创而成的笔墨组合形式表现在纸上,这既是黄山峰峦之秀在心中净化后凝练而成的形式语言,也是“自然为我”之后的心手相应。

图2 《丹霞之峰》

赖少其在安徽时期对用墨用色的探索,积累成为的独特经验可概括为:一是借鉴木刻审美,注重黑白关系,使画面具有丰富的对比从而有冲击感和力量感;二是引入印象派设色风格与焦墨打底相结合,虽然笔墨层次不多,却干湿并用,点线面交合,可观性很强;三是画面将厚重有力的用线与明快的设色基调融合相称,非常美观,给人以舒畅的享受。

中国山水画与西方艺术可以在某种感知层面达到融合和互补吗?这是20世纪初呼吁国画改革以来山水画发展面临的关键问题。在赖少其的尝试中,我们可以看到山水画中西融合的这样一种达成方式,最终形成具有时代新意的山水作品,既不影响山水画笔墨的本体语言,也不影响画作传达的民族精神内涵。在安徽工作和生活的20多年中,他不仅在临摹和写生中摸索出适合自己的山水画法,而且在创作和思考中不断进行革新,围绕黄山、九华山创作而形成的山水画基本风格及艺术理念,奠定了其晚年变法的前奏。

二、绽放—“丙寅变法”展新风

1986年初,赖少其从安徽退休回到广州家乡定居,自言环境变了,画也要变,撰文《丙寅变法》提出总纲,并立刻着手在实践中认真摸索。赖少其的“丙寅变法”并不是心血来潮、一蹴而就、说变就大变风格的,而是与前期在安徽的山水创作发展相连,变法的各种初步尝试都已有筛选、提炼过,多种创作形式逐渐凝聚、稳固成几种个性鲜明的代表性风格,才造就此时集大成式的总结。

“丙寅变法”的主要之“变”,根据赖少其本人概括来讲即“在中国画基础上更多的吸收西画”,包括使用印象派敷色方法、多用方形构图以便发挥西画技法、重新临摹古画然后转变出新的画意、尝试用更多中西结合的画法画黄山四季之景等。分析其变法之后的山水画作,最为直观的变化就是有了更多打通中西桎梏、随心所欲的形式运用,颜色更加鲜亮明艳,构图和用笔更具形式美感。使人观其画,先感到一阵新风迎面拂来,忽觉没在哪里见过这种画法:构图新奇,用色新颖,甚至笔墨技法也像是独创。然而若仔细分析,就能发现其中一笔一墨有着深厚的传统根基,何不是皆从传统中变化而来?这就是赖少其从传统中钻进去又打出来的成功收获,他以高妙的创造之思和大胆突破发展了黄宾虹所谓“学古出新”的正统画学理念。

分析“丙寅变法”时期(1986-1994)赖少其的山水画创作,设色上的变化主要表现为以下两点:

(一)引入印象派的斑斓梦幻色彩

首先比较明显的是,这一时期赖少其在同一幅山水画中颜色使用数量增多了。到了“丙寅变法”之时,赖少其在之前用墨用色的习惯基础上,在一幅画中加入其他多种颜色来醒图,如《南昆山石河奇观》(1986年)中屋顶仿若石青的青蓝色十分清新。赖少其还让明亮的颜色在图中有节奏地穿插出现,使人联想到印象派颜色斑斓梦幻的一面,如《桃花溪》(1986年)中用石绿加少许藤黄的混合色跳跃在幽密的桃花溪两岸岩丛中,仿佛阳光下长满苔藓的岩石正熠熠发光。类似的画作还有《日出》(1988年)(图3)《空山不见人》(1992年)、《观落日》(1992年)等,都发挥了作者美丽动人的色彩运用能力,为其山水画注入了梦幻色彩。

图3 《日出》

赖少其不仅是画家,还是善作诗词的诗人,我们在他描绘的这种绚烂梦幻的画面中,也能体味到作者的画意中饱含诗情,他是将心中对祖国山河的热爱和赞美之情与对西方印象派的钟爱之情交织在了一起。在他心中,早已突破了中西文化的壁垒,这些不论中西的形式美感都成为他随手拈来、随心所欲运用于心手之间的创作元素。

(二)吸收印象派的肌理和笔触

1991年,赖少其在美国纽约用宣纸画了一幅山水画,名为《黄山一夜雨》,题跋中说自己是回忆1969年夏季夜宿黄山半山寺晨起之后所见景色,可见赖少其对于黄山非常喜爱和留恋的绵绵之情。这幅画中,大块堆砌的岩石几乎占据了整个画面,只留下左侧岩石缝中的两条瀑布、上方半山顶的平顶山寺以及右下方流淌而过的河水。岩石用焦墨干笔有力勾出,墨点皴擦加重层次,设色风格则显示了赖少其前所未有的一次大胆尝试:大块岩石以一种灰绿石色作为基底色,在上面很少用笔墨皴擦,而是大部分以不同颜色的色块代替,用来表现岩石结构,同时这些色块又是以一种类似油画肌理的笔触画成。赖少其还用调和得非常鲜亮的石绿和藤黄两种颜色,作为这幅画中富有节奏的高光色。绚丽斑斓的色彩冲击力、油画般的设色笔触与中国传统墨色勾勒的交汇感,使得这幅画如同中西汇合的交响曲,令人观后印象深刻。

该时赖少其正是赴美访问并举办画展期间,这期间他参观了很多美国美术馆、博物馆,观赏了大量西方艺术精品,而且据他后来回忆,“最大的收获便是仔细观摩了欧洲印象派画家的原作”,“似乎自己的心境与他们息息相通,心情变得异常激动”。他在吸收陶冶印象派艺术的同时,进一步思考中西融合的可能,才有了这样大胆的创意、精妙的构思和令人惊叹的成果。画面虽然是中西形式上的结合,但所充斥的主要内涵依然是中华民族锦绣山河的气魄,也是黄山令人魂牵梦绕的壮美气象。这种画法,既保留了中国山水画的优秀笔墨传统,又将外国艺术“为我所用”,丰富了山水画的表现手法,还展现了改革开放新时期中国文化既包容万象又秉持民族自信心的气度。

在此后,赖少其在山水画上设色上的突破更进一步,多次尝试新的色彩运用和感觉,如果说《黄山一夜雨》是赖少其将中西用色方法融合后奏成的交响乐,那么1992年所作《金碧朝晖》就像是一首交响乐的某个高潮。画面为方形构图,画了一群仿若山头般的山石扭动着向右上方伸出脖颈,山石主要用赭石作为底色,而山石与山石之间充满了绿、蓝、紫、青、黄混合跳跃的鲜艳颜色,也用笔触涂抹着向右上而去,画面中舞动的热烈气氛不由得令人联想到《金蛇狂舞》之曲了。赖少其在如此大胆用色、突破中西界限的同时还让人不得不承认这幅画绝对是中国画的原因,就在于画中墨色勾勒的线条韵味和画面的诗意、禅意,都与中国传统文脉相通,这是赖少其对中国传统文化的理解和修养使然。

三、境界—“八十后作”通大道

“八十后作”主要是指赖少其在1995年之后发生的创作变化。1989年,赖少其就已被确诊为帕金森综合症,病情日渐严重,到1998年5月“赖少其八十后新作展”开幕时,他虽坐轮椅到场却已经无法开口说话了,同年8月,到了只能躺在床上通过插入导管用营养液维持生命的状况,直到2000年离世。但就是在这样失去生活自理能力、在病榻上与病魔痛苦抗争的生命最后几年,赖少其还陆陆续续创作了几百幅作品,他经常昏睡过去,清醒的时候,就坐在床上,用已经因病变形的左手抵住画板,用颤抖的右手抓住笔艰难创作。这些作品无疑显示了赖少其身为革命斗士的英雄主义气概,是挑战生命极限、永不言弃的精神体现。

这一时期的作品画幅都不大,有书法也有国画,国画作品主要是山水画和花卉两类。其中山水画多为方形构图,呈现出一种前所未有的抽象风格,构图和色彩都给人以无比新颖的视觉感受,在当时来看非常超前。正是这种惊奇感与新鲜感为赖少其“八十后作”变法作品增加了曝光度和关注度,对于当时的画坛来说,这些山水画是震撼也是谜团。早在1998年,赖少其还在病榻上坚持创作时,李伟铭就曾发表文章《读赖少其八十后新作有感》,一针见血地指出“他所选择的不断变化的图式表明,在他的价值理念中,没有终极规范”。确实,赖少其是一位革命斗士,他有着不断革新的思想,就算到了快拿不动笔、备受病痛煎熬的时候也要将热爱的事业进行到底,要将脑中的创新意识进行加工和实现。

(一)色彩的流动力量

赖少其的“八十后作”山水画作品几乎都是抽象风格,却不同于西方的抽象艺术,在他的理解和表现中,山水画是在以灵活抽象的形式体现着中华文化艺术“大象无形”的美,这一点,让人联想到朱德群笔下非常抽象而又蕴含中国传统文化元素的油画作品,他们同样孕中华文化于抽象艺术,不同的是赖少其是以中国画的形式成功表现出来的。要知道,这些作品是赖少其在承受着巨大身体痛楚的条件下创作的,但是我们在这些作品中看到的不是痛苦和绝望,反而是生命的博大气象,是希望生机。所以,这些作品展现的不仅是他一生中对中西艺术的融会理解,也是在病痛中依然顽强不息的人格精神和艺术追求。

这一时期赖老在山水画创作中有时会加入丙烯等西画颜料,在方形的构图中展现出流动性很强的画面,颜色仿佛无时无刻不在运动,进行交融和演变。画面中的线条极其简练、自然而奔放,设色更加自由,大快朵颐地铺在线条与线条的穿插中。因设色含水量大,有些线条在丙烯或国画颜色中进行一定程度的晕化,产生丰富的肌理变化,更加增强了画面中色彩的流动感。如《黄山之春》(1995年)(图4),方形画幅,画中已不能分辨出具象的黄山了,而是老人将梦中黄山显现了出来。墨色在其中引领着赭石色一同“运动”出几座山头般的倒影,一大块明亮的黄色三角占据右上角,仿佛预示着春天明艳的黄山之影,在画面中还有焦墨勾勒出的三簇花朵呈倒三角分布着,两簇白花绿叶和一簇红花绿叶,作为音符般跳跃其中。

图4 《黄山之春》

这种色彩的运动感,贯穿着赖少其的“八十后作”,其主要原因在于,这一时期赖老作画实际上已经归于“写心”,色彩的流动体现着他身体中的气息流动,也体现着他终其一生经历丰富后的本真天然:虽然病痛折磨着他,使他不能随心所欲控制身体运动,但中国人讲“气”,赖老的精神是自由的,其精气神一直在与病魔战斗着,一直努力保持神思在天地间的畅游,体会着生命自由的循环往复,感受着人生历经世事沧桑、大彻大悟后的境界升华。因此,这些作品才往往呈现着一股流动着的神秘的力量,也彰显着孩童般返璞归真的大美。让人在观看时很难不被深深吸引,不自觉地就进入到画面的呼吸和运动中,体会着在纸上展现着的作者的心胸气象,仿若跟随作者一同遨游天地神韵中。

(二)色不碍墨 墨不碍色

到了八十岁转折点,赖少其的山水画所经历的变化,是彻底打通形式上的束缚。无疑,这些抽象的山水作品中有很多若隐若现的元素:中年黄山创作的印象、木刻的线条与版面风格、漆书书法线条的美感、西方印象派色彩等。这些元素对于赖少其来说已经浑然于心,心手相应,画面展现出的绝妙的艺术自由境界无疑缘于其晚年对毕生积累的“化而后用”。因此,画面中往往墨与色和谐共处,相互交织,显现出一种超然、浑然的精神内涵。

不过,看似超然物外、到达大自由境界的墨色相融并不是赖少其随便为之,而是经过一定程度的精密安排才落笔的。广东美术馆馆长罗一平曾在文章中写道:“赖老病中的精神状态是理智的……墨彩的渲染如孙子用兵,精而有度……使抽象与具象,理性与非理性整体地连在一道”,并且对赖老这一时期山水画的用墨用色给出了精准评价:“赖少其的色墨关系与传统绘画的色墨关系完全不相同,也与擅长色彩的林风眠的用色有重要的不同,他打破了水墨色不碍墨,墨不碍色,以色显墨的文人画用色之道,创立了一种墨与色既冲突又和谐的新结构,解决了引色彩入中国画的一大难关,他也由此成为20世纪中国画坛最善用色的大家。”赖少其将墨与色运用得既冲突又和谐,墨色与颜色不是静止不动的,所以二者在画面中造成张力和动势,象征着自然中气韵相生的永恒生机。

总结

赖少其对山水画用色的探索,经历了安徽时期“引西润中”的经验积淀,到晚年“丙寅变法”的进一步大胆尝试、吸收西画元素融入山水画法,再到生命最后五年在病痛中打通形式束缚、打通色墨屏障,直通超然境界。特别是八十岁后这最后五年的集大成之创作,充分发挥了山水画色彩与中国文化“大象无形”相通的特性,以及与“气”相通的无限流动性。这是进一步中西融会后、民族精神脉象以抽象形式展现出来的时代新山水画,展现了将中国山水画意境在改革开放新时代里进行的至高升华,也凸显了在全球化发展趋势下中国艺术创新进取的活力与精神。

赖少其在山水画设色上的探索,正处于20世纪中西文化交流碰撞的时代背景下,处于山水画蓄力改革、实现现代化转型的过程中,恰逢时机而又十分必要。不仅在20世纪下半叶走在前列,也为新世纪山水画的发展提供了宝贵经验和启示。他在面对时代变化时的眼界和睿智,及其一生所秉持的勇于创新的革命精神,也值得后人不断学习。