文化涵化视域下元上都遗存的装饰延续

2022-04-24牛文玥孟春荣

□牛文玥 孟春荣

(牛文玥,孟春荣/内蒙古工业大学建筑学院内蒙古自治区绿色建筑重点实验室)

元上都作为元代创造奇迹的集中展现,在文化涵化的过程中吸收接纳了东西方各民族十分丰富的装饰元素,同样保留和继承了蒙古族等游牧民族装饰文化。本文从文化涵化稳定性的视角对元上都遗存装饰文化进行了研究,旨在为元上都遗存装饰文化的传承和保护提供重要参考。

文化涵化是指两种或两种以上的不同文化在接触过程中,相互采借,接受对方文化特质,从而使文化相似性不断增加的过程,强调的是一种动态变化,常表现出传递、稳定和变异三大特性。文化涵化的稳定性是指发生文化涵化之际,被涵化的一方要试图保留本民族传统文化的基础,以维持本民族文化的稳定,保持民族文化最低限度的变化。因此,在元上都装饰文化的涵化过程中,稳定性主要表现为统治者蒙古族长期形成的装饰习惯和装饰审美的延续,以及对原有文化中具有文化特质的元素的继承。

这种稳定性反映了游牧民族精神对蒙古族装饰特色的制约作用,是元上都统治者蒙古族装饰文化存在的根源。这些精神实质或直接或间接地作用在元上都遗存装饰文化中,并影响着元上都遗存装饰文化的装饰观念和图案题材。虽然在与各种文化的相互接触中从未停止过涵化,但因为元上都统治者蒙古族装饰文化的稳定性,元上都遗存的民族装饰得以被最大限度地保留和传承。

一、崇尚自然的色彩观念

草原与游牧相辅相成,在草原这种苛刻的地理环境下,游牧民族从未停止过追求美好的生活,他们也是艺术与美的追求者与继承者。此种生活环境造就了他们对自然的敬畏之心,丰富了他们对自然规律的体验,使他们形成了独特的艺术审美风格,生发出深刻的艺术内涵。这漫长的游牧生活为元代蒙古族的艺术审美奠定了一定的基础,在草原环境的熏陶下,蒙古族的色彩审美观念也渐渐完善,并且充满自然情趣。

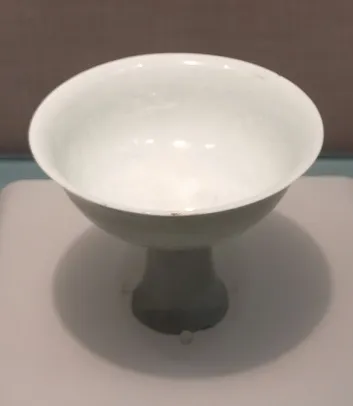

游牧民族对色彩的认识带有强烈的感情意识,圣洁的蒙古包和洁白的奶制品最终集合沉淀于蒙古民族意识与集体无意识中,也自然形成了蒙古族尚白的特定审美观念。尚刚先生在《元代工艺美术史》中指出,蒙古族将白色作为色尚,蒙古史中也指出蒙古族以白色为吉,把白色视为圣洁、吉祥、长寿和善良的象征。由此可见,元代都城将蒙古族对白色的偏爱淋漓尽致地展现了出来,如图1 至图3 所示,这是元上都出土的汉白玉建筑构件和卵白釉瓷器。卵白釉又称“枢府白瓷”,胎体厚重,釉呈失透状,色白而微泛青,枢府白瓷,属官府用瓷。前朝宋代宫廷尚青瓷,浙江龙泉窑青瓷无论釉色还是造型工艺远胜于景德镇青白瓷,然元宫廷弃之不用烧制卵白瓷,这些用色表现直接反映出其统治阶级的尚白喜好。

图1 汉白玉建筑构件

图2 卵白釉凸花缠枝莲纹碗

图3 卵白釉高足杯

除了白色,蓝色和绿色也是蒙古族十分喜爱的颜色,蓝色源于游牧民族的自然崇拜,认为天是崇高的万物主宰,其苍苍之色,必为神圣之色,进而成为蒙古民族的象征色。尚刚先生也认为:“蒙古族因敬天而重天色,因重天色而尚青,天色为蓝,因此,这个‘青’就是蓝。”除了众所周知的青花瓷外,在建筑上元上都也采用了大量的蓝色琉璃瓦和建筑装饰,如图4 至图9 所示,这是元上都出土的部分建筑构件,都体现出了蒙古族对深邃辽阔的草原和天空的热爱及人们对美好生活的憧憬。而绿色则是大自然的颜色,代表着生命与欣欣向荣,是象征和平与静谧的颜色,蒙古族作为自然之子,一年四季都与草原为伴,审美深受绿色(大自然)的影响,因此绿色在元上都宫殿装饰中也备受欢迎,统治者将其视为贵色。元上都宫殿中的地衣、藻井、斗拱和大量建筑构件都广泛应用绿色。

图4 龙纹琉璃瓦当

图5 蓝琉璃筒瓦

图6 蓝琉璃板瓦

图7 建筑构件

图8 绿琉璃筒瓦

图9 建筑构件

由此可见,蒙古族将其对大自然的无限崇拜通过色彩传递出来,大权在握的他们将蓝、白、绿色等色彩倾向体现在元上都都城的装饰造作中,作为一种情感的寄托符号,保持着鲜明的民族特色,也以此继承和发扬民族文化中的艺术精华。

二、寄托情感的装饰纹样

“游牧民族都是以骑马为主要生产生活方式的,所以这些弯弓射猎、畜群迁移的游牧特征被刻在了他们的基因里,审美方式与水平也被该种生活方式所影响。”

蒙古草原有着丰富的自然资源,曾经生活着无数的动物与飞禽,生长着2000 多种植物花草,居住在蒙古高原上的民族都是以狩猎和游牧为主要生活方式。因此,元两都的统治者蒙古族同其他草原先民一样始终与动植物有着特别密切的联系。他们以这些丰富的动植物自然资源为赖以生存的主要基础,也将这些动植物元素运用在蒙古族装饰文化的各类元素中,故而这种最天然的传承将这独具特色的游牧装饰文化延续到了元两都的遗存装饰上。

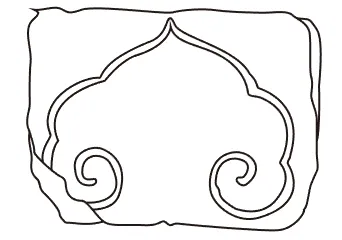

在元上都的装饰遗存中最常见的动物元素主要是供骑乘、战争用的马和提供日常生活所需的羊。马一直被蒙古族视为忠诚的伴侣,是他们日常生活、商贸的主要工具。蒙古民族甚至将马当作崇拜的偶像之一——“神骏”。因此,在草原牧民的心目中,马是一个神圣的动物。而羊是一种可以供给族人一切需要的家畜。游牧民族对羊有着深厚的感情,因而在创造反映民族特性的民族装饰纹样上也有所体现。如图10 所示,这是元上都遗址出土的黑瓷盘羊,可以看出,他们将羊角刻画得十分细致。在羊的形态中,弯曲的羊角最富特色,这也使通过变异重组而形成的羊角纹(额布尔纹),成为独具特色的蒙古族装饰图案,在元上都遗迹中也有迹可循,如图11、图12 所示。

图11 雕刻花砖

图12 雕刻花砖

在植物方面,缠枝花草纹是草原游牧民族以采撷蒙古草原的花草为主体而创作出来的装饰图案,以流动缠绕着的曲线为主导,其完美的艺术造型营造出草原游牧民族浓郁的生活气氛,在蒙古族装饰元素中使用频率非常高,形成了具有蒙古族特色的图案样式,并被赋予欣欣向荣、延绵不绝、生生不息的文化意象。图13、图14 是元上都遗址出土的缠枝花草纹石刻和花砖,缠枝花草纹在装饰中自由变化,翻转自如,形态十分优美。

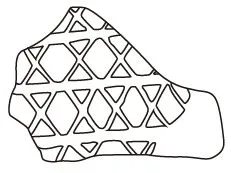

除此以外,由于游牧民族多居住在蒙古包建筑内,因此,蒙古族对蒙古包有着特殊的情感,蒙古包的围墙是由木料相对重叠后制作,形成菱形的孔眼结构,蒙古语称为“哈那”。图15、图16 是元上都出土的石砖,上面绘制有“哈那”图案。由此可见,蒙古族装饰文化不仅体现在装饰器物上,在建筑中也有体现,这不仅反映了北方游牧民族对自然草原的审美追求,还是草原民族物质生活与精神世界的集中体现。

图13 花砖

图14 花砖

图15 花砖

图16 花砖

综上所述,元上都统治者蒙古族作为众多游牧民族的一支,对动植物和蒙古包情感的传承性是其最根本的特性。因此,他们通过在元上都的装饰上大量使用动植物图案和“哈那”图案,来体现对游牧文化的这种传承,充分地体现了游牧民族朴素的民族情感和对生生不息、繁荣景象的美好憧憬,也展示出游牧文化影响下元两都装饰文化的深刻内涵。